26/10/2019

James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine

Oiseaux qui sont au loin dans la plaine

Courlis qui sont passés loin quel

cri jeté brille encore à l’extrémité

(peut-être) d’une plaine oh si petite

ou d’une enfance oiseaux poursuivis

précaution fusil pour rien après

des guérets traversés des prairies rases

un autre cri jeté plus loin quel

poème brille (bonheur peut-être oiseaux

solitaires et vrais) que je chasse avec

un autre poème.

Oiseau ventolier les branches

mesurent son effort son aile

sait décliner croître pour

quel point haut dans l’air nul

secret ni leçon à montrer

le vent large l’emporte

un peu plus loin je regarde

à travers un poème un arbre comme

nul moment ni désir mais dans le vent

[...]

James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine,

La Cécilia, 1991, p. 15.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, paysage au fusil (cœur) une fontaine, oiseau, enfance, chasse, poème | ![]() Facebook |

Facebook |

Dominique Quélen, Avec et sans oiseaux

Avec et sans oiseaux

Qu’on apprivoise un chardonneret et un dé à coudre lui est un petit seau avec lequel il va puiser de l’eau dans un verre. Si ce dé, au lieu d’un verre ou d’un ase, est àmoitié vide ou plein, une goutte d’eau suffit presque à le faire déborder. Ce presque suggère un changement d’angle, d’autres propositions, le fait de laisser remonter à la surface un peu de sable qu’on a déposé au fond et qui est composé de galets minuscules. Dans un temps défini, les densités sont inversées. Un objet contient à son tour celui qui le contient.

[•••]

Dominique Quélen, "Avec et sans oiseaux", dans Rehauts, n°44, octobre 2019, p. 9. Photo Laurence-Quélen.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique quélen, "avec et sans oiseaux", apprivoiser, chardonneret | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2019

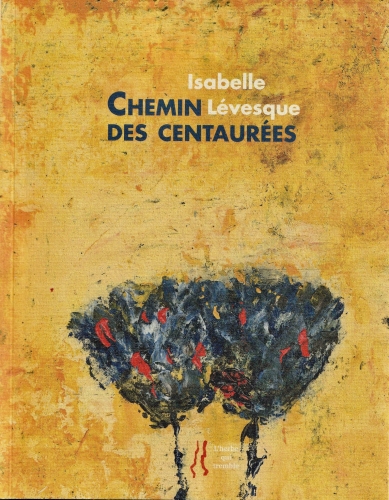

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées : recension

Emprunter "le chemin des centaurées", c’est d’abord accompagner la renaissance, chaque année, du monde ; le livre débute avec mars, suivent les mois jusqu’à la période titrée "Depuis le solstice". Parallèlement se construit le poème (en mai « Nous échafaudons / le poème et le blé bleu / la métamorphose ») et se vit aussi l’attente, celle de l’amour — le "tu" est présent très tôt dans le texte. Rien cependant de propositions lyriques lisses ; sans doute, « La secousse du printemps / délivre vingt fleurs », il n’empêche que d’un bout à l’autre de ce long poème, le lecteur retrouve aussi le motif de l’ombre.

Le renouvellement des choses est marqué par la couleur vive, celle du forsythia, et par les pluies, qui favorisent la naissance des plantes, le verbe "naître" est là et répété. D’autres couleurs viendront plus tard, celle des bleuets — les centaurées—, celle aussi des coquelicots ; ces deux fleurs sont associées, vivant toutes deux dans le blé, céréale de la vie ; elles symbolisent de manière récurrente la nature l’été dans la poésie d’Isabelle Lévesque. Le coquelicot a d’autres caractéristiques ; plus fortement que toute autre fleur, il signifie le caractère éphémère de toute chose, de tout sentiment, y compris de l’amour auquel le coquelicot est lié par sa couleur, comme le sang (« Amour rouge sang cerise »). Mais si « Au plein vent, le coquelicot / défend sa vie », ses pétales finissent par être dispersés et, dans la vie de chacun, « nous savons que rien ne dure ». La relation entre l’amour et les fleurs est beaucoup plus large et, par exemple, le verbe "fleurir" s’emploie aisément à propos de la relation amoureuse, ici « Des baisers fleurissent », comme dans un autre livre* où amour et écriture étaient un instant unis (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).

Le motif de l’amour est une charpente de ce poème des saisons, très vite présenté comme ce qui peut apporter la lumière, écarter ce qui rend la vie difficile, « l’amour / envahit l’ombre — miracle il croît ». Ce n’est pas pour autant que la clarté s’impose, l’ombre ne se dissipe jamais complètement, elle est là, s’éloigne peu, « quelle ombre soudain ? », « l’ombre est telle », etc., et peut-être faut-il finir par l’accepter comme partie de la relation à l’Autre, alors « le rideau laisse passer l’ombre et le soleil caché ». L’Autre, c’est toujours celui qui est attendu, dont on ne sait quand — et si — il (re)viendra ; espéré, il s’apparente à un personnage mythologique (« Ulysse, reviendras-tu ? ») ; appelé, il reste absent et l’union "je-tu" est indéfiniment reportée dans le futur ; de l’ouverture du livre (« tes lèvres promettront / promettent toujours ») à son issue (« Demain (...) / Je courrai vers ta venue »), l’Autre semble n’être qu’une image toujours — et vainement ? — poursuivie, et l’on se souvient de l’"amour lointain" du troubadour Jaufré Rudel. Le lecteur ne peut décider si le "je" s’emploie à imaginer une figure plus ou moins idéale, comme le laissent penser certains vers ; à « je t’ai cherché » correspond « Tu es toujours caché » — mais ce "je" dans ce jeu d’ombres n’a guère plus de présence (« je reste cachée »). Images fuyantes qui s’estompent, disparaissent et se reforment, comme si toute réalité n’avait de consistance que si et seulement si elle était nommée, seul le mouvement du sujet donnerait vie à l’Autre et l’intègrerait dans la nature (« Lorsque je danse autour de toi / tu deviens un nom — tu es / l’écorce et la sève »), nature vivante d’ailleurs grâce aux mots prononcés (« val d’une forêt / que j’imagine »).

L’instabilité caractérise la relation à l’Autre et le sujet ne peut lui donner une assise qu’en rêvant d’être maître du temps (« Je veux devenir le temps »), désir sans autre accomplissement que dans l’imaginaire. C’est dire qu’il est exclu de penser à une continuité (« Soyons éphémères et secrets ») et que vivre implique de reprendre sans cesse « l’impossible quête ». Il s’agit bien, symboliquement, de suivre le mouvement des saisons en sachant, ce qui est répété, que « Tout commence à peine, toujours ». La narratrice engage chaque fois sa recherche par « Je suis perdue qui va — sombre état » pour reconnaître que « Le chemin des centaurées / se donne sans compter ».

Isabelle Lévesque a consacré trois pages au peintre Fabrice Rebeyrolle dont dix peintures accompagnent les poèmes. Ses peintures toujours ressemblantes et pourtant toujours autres, parce qu’elles suggèrent sans représenter, font heureusement écho aux poèmes.

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées, peintures de Fabrice Rebeyrolle, L’herbe qui tremble, 2019, 132 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 25 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, le chemin des centaurées, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

24/10/2019

Alfonso Gatto, Pauvreté comme le soir

Te sourire

Te sourire c’est peut-être mourir,

tendre la parole

à cette terre légère

au coquillage qui bruit

au ciel du soir,

à toute chose qui est seule

et s’aime de son propre cœur.

Alfonso Gatto, Pauvreté comme le soir,

traduction Bernard Simeone, Orphée/

La Différence, 1989, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfonso gatto, pauvreté comme le soir, sourire, mourir, parole | ![]() Facebook |

Facebook |

23/10/2019

Issa, Sous le ciel de Shinano

mon éventail

rien que de la prendre en main

et de nouveau j’ai envie de partir

herbes échevelées

le froid se sent

rien qu’à vue d’œil

nuit d’automne

le papier troué d’une cloison

joue de la flute

juste de quoi faire un feu

les feuilles mortes

que le vent m’a apportées

la neige doucement descend

qui urait encore le cœur de rire

sous le ciel de Shinano

Issa, Sous le ciel de Shinano,

traduction Alain Gouvret et

Nobuko Imamura,Arfuyen, 1984, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : issa, sous le ciel de shinano, éventail, neige, vent, automne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2019

Philippe Jaccottet, Nuages

Thoreau écrit quelque part dans Walden : « Vie et mort, ce que nous exigeons, c’est la réalité. Si nous sommes réellement mourants, écoutons le râle de notre gorge et sentons le froid aux extrémités ; si nous sommes en vie, vaquons à nos affaires. »

Voilà une sagesse à laquelle j’adhère presque* sans réserve. Mais quelle est "notre affaire" ? La suite le dit très bien, par métaphore : « Le temps n’est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J’y bois ; mais tout en buvant j’en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l’éternité demeure. Je voudrais boire plus profond ; pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouté d’étoiles. Je ne sais pas compter jusqu’à un. Je ne sais pas la première lettre de l’alphabet. [...] Mon instinct me dit que ma tête est un organe pour creuser [...] et en même temps je voudrais miner et creuser ma route à travers ces collines. Je crois que le filon le plus riche se trouve quelque part près d’ici : c’est grâce à la baguette divinatoire et aux filets de vapeur qui s’élèvent que j’en juge ainsi ; et c’est ici que je commencerai à creuser. »

Je crois n’avoir pas fait autre chose que creuser ainsi, mais tout près de moi ; refusant au souci de la mort de me faire lâcher mon outil.

* Pourquoi ce "presque", ce mot prudent devenu chez moi d’un usage presque (encore !) machinal ? Ma réserve tiendrait à ceci, que l’affirmation pourrait être trop belle, la proclamation trop assurée ; et cela, justement, par rapport à la "réalité" de l’expérience vécue. Qui sait si nous serons à la hauteur de ce vœu ? Le vœu, autrefois, je l’ai fait mien.

Philippe Jaccottet, Nuages, Fata Morgana, 2002,p. 9-12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, nuages, thoreau, sagesse, vivre, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2019

Antoine Emaz, Soirs

on peut décrocher d’ici et retrouve la mer le ciel – cette image fixe d’un ciel plat sur une mer sans vague – bleu fer bleu vert – sans rien d’autre : deux plaques de mots dans l’œil ferment l’angle et mettent devant un paysage à la fois calme stable et dur – aucune sorte d’éternité retrouvée – aucun soleil d’ailleurs à y bien regarder.

on pourrait se contenter

de ce trajet

quelque part on se dit

on devrait

c’est déjà beaucoup

mais toujours pas le repos

attendu

comme s’il fallait prendre au filet

non pas tant des poissons

que l’eau

à peu près

ça

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 62-63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, mer, ciel | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2019

Octavio Paz, Arbres au-dedans

Dix lignes pour Antonio Tàpies

Sur les surfaces urbaines,

les feuilles effeuillées des jours,

sur les murs écorchés, tu traces

des signes charbons, nombres en flammes.

Écriture indélébile de l'incendie,

ses testaments et ses prophéties

désormais devenus splendeurs taciturnes.

Incarnations, désincarnations :

ta peinture est le suaire de Véronique

de ce Christ sans visage qu'est le Temps.

Octavio Paz, Arbre au-dedans, traduction F. Magne

et J-C. Masson, revue par J.-C. Masson, dans

Œuvres, Pléiade, Gallimard, 208, p. 558-559.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, arbre au-dedans, antonio tàpies, prophétie, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2019

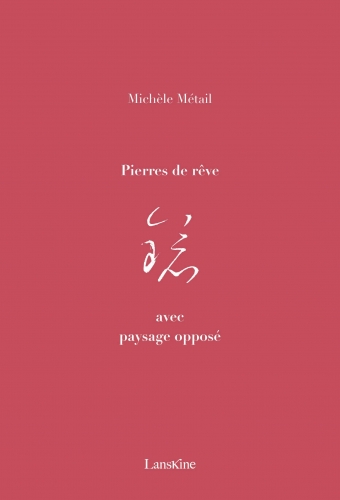

Michèle Métail, Pierres de rêve : recension

Pierres de rêve... rompt avec l’image courante du livre, non parce qu’il contient des photographies, mais parce que le texte imprimé en belle page (donc, à droite) est repris sur la page de gauche, exactement comme s’il était regardé dans un miroir. Dans un prologue titré "Regarder au-delà du miroir", elle explique qu’elle a regardé les paysages comme si elle les voyait dans un rétroviseur « qui montre un fragment du paysage auquel le regardeur tourne le dos. Il le cadre tout en éliminant tout le contexte environnant ». Les photographies présentées sont donc prises dans un miroir convexe qui reflète « un paysage resserré, irréel, sans relief, confiné dans un cadre ». On lira douze « paysages opposés », « hors champ », relatifs à divers lieux de Taïwan — n’oublions pas que Michèle Métail est sinologue.

Le premier "paysage opposé" concerne Tienhsiang et, en particulier, les gorges de Taroko qui, par leur formation, à leur manière, illustrent le projet de l’auteure : dans la roche très dure de la montagne s’est inscrit le travail de l’eau (le mot chinois pour "paysage" associe les mots "montagne" et "eau"), « Le durable consigne l’éphémère, l’insaisissable », tout comme le texte par rapport à ce qui est vu dans le miroir. Le livre s’achève avec une photographie de Michèle Métail lisant dans un miroir un extrait du livre imprimé à l’envers, derrière elle une photographie accompagnant le second "paysage opposé" : rappel du caractère éphémère de l’image saisie par rapport au texte lu. Le douzième et dernier "paysage opposé", porte d’une autre manière la même leçon : à Taipei, des maisons ont été rasées, un quartier a disparu et le terrain est à nouveau nu ; ce « paysage transitoire », très vite objet de toutes les convoitises, ne manque pas d’attirer les spéculateurs. Pourtant, à partir de ce lieu vide dans la ville, ne pourrait-on pas rêver à une cité idéale où tout serait construit pour favoriser l’épanouissement des habitants, le développement de leur culture, assurer leur sécurité ? les pratiques du capitalisme, les détournements de fonds publics, etc., empêcheront, ici ou ailleurs, toute réalisation de ce type et de nouveaux bâtiments seront sans doute construits, qui n’auront pas plus longue vie que les précédents.

L’indifférence aux besoins de la population, la seule recherche du profit sont mises en évidence dans le second "paysage opposé", consacré à nouveau aux gorges de Taroko. Les aborigènes de cette région montagneuse ont été mis progressivement à l’écart, trop différents ; ils ne réussissent à avoir une vie sociale qu’en ayant des activités rejetées par les Chinois, mal rétribuées et n’offrant aucune perspective : travaux publics, ménage, plonge dans les restaurants ou activités nécessaires pour satisfaire le tourisme de masse des classes moyennes de la Chine continentale. Michèle Métail met à nu d’autres pratiques liées à la société contemporaine, qui n’ont pas seulement cours à Taïwan. Lors d’une campagne électorale, un candidat se doit d’exhiber dans sa communication son lien à la nature, aussi sa conseillère lui fait-elle prendre la pose près d’un arbre sur lequel il pose la main — qu’il ôte pour être sûr de ne pas l’avoir salie... Une élection se prépare donc en proposant aux citoyens une apparence, les images d’un candidat tel qu’ils le souhaitent. En même temps, dès qu’ils sont dans un lieu public, les habitants sont étroitement surveillés au point qu’ils ne sont plus des sujets mais des éléments interchangeables d’un ensemble : dans un musée des beaux-arts, partout des portes blindées, des caméras, des cellules photo-électriques, et le visiteur est ainsi « suivi, épié, déjà localisé grâce à son téléphone portable » ; le visiteur « focalise l’attention, bien plus que les œuvres d’art, sur lesquelles personne aujourd’hui ne pose un regard simple, sans médiation. »

Plus loin, au bord du Pacifique, la baignade est interdite : trop de pollution. Des porte-conteneurs attendent d’entrer dans le port, « balises du commerce mondialisé ». Dans une autre ville, la dengue fait des ravages, de l’encens est brûlé dans le temple pour éloigner les moustiques, un montreur de marionnettes monte un décor en carton sans voir que « tous les éléments nécessaires à la représentation sont disponibles alentour, grandeur nature — l’apparence à côté de la réalité. Dans la ville contemporaine, les repères disparaissent pour qui est étranger et cherche à s’y déplacer : Michèle Métail se perd dans un quartier de Taipei, ville labyrinthe — pour décrire ce qui ressemble à une toile d’araignée, elle le fait une seule phrase (26 lignes), avec une série d’emboîtements et sans ponctuation.

Le lecteur reconnaît dans ces quelques tableaux de Taïwan certains aspects communs aujourd’hui aux grandes métropoles, cela ne signifie pas que la vie quotidienne sans caméra, avec des liens entre les habitants, n’existe pas ; dans un district de Taipei, est entassée sous un auvent toute une série d’objets peut-être issus d’un déménagement, « Bric-à-brac distrayant dans un environnement monotone duquel rien de singulier n’émerge. » Et près de là, restent encore des activités qui échappent elles aussi à la perte de sens : « Bottes en caoutchouc noir, une femme rentre du jardin tenant un chou à la main. Un agent des télécoms juché sur un escabeau vérifie les connexions. Des amateurs de botanique en visite guidée se penchent sur une fleur (etc). »

Ces notes de voyage présentent ce que le voyageur, justement, n’a que rarement la possibilité de voir, les aspects "hors champ" d’un pays, comme le développement sans frein des villes, transformation des lieux qui modifie ceux qui y vivent. Ce qui résiste, et échappe à ce bouleversement, une « bande verte de quelques kilomètres », semble appartenir à un autre monde.

Michèle Métail, Pierres de rêve, Lanskine, 2019, 56 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 21 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michèle métail, pierres de rêve : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2019

Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme

Le jour n’est plus

Le jour n’est plus une belle eau grise

(Elle est venue des montagnes du temps)

Le bouvreuil noue et dénoue son cri

Aux branchages morts de la lampe

Un matin me visitait la voix

Claire et levée des torrents de la joie

C’était au lendemain l’été

Quand le silence blanc l’ombre jetée

Mais constellée aussitôt de myosotis

Avec les mondes légers des cieux lisses

(Elle n’était plus seule en profondeur)

Une âme bleue veillait dans la hauteur

Ô vie comme s’épuise la lumière

Au coin d’une fenêtre devant la nuit

Les murs crouleraient-ils comme des pierres

Dans le grand lac et serais-je promis

À ce trou de lueurs maigres sous la cendre

(Elle disait il faut descendre)

Et je savais ne pouvoir plus

Soudain un soir l’obscur en crue

Franchir de frêles ponts rongés d’abîme

Puis une à une au pâle étang

Ont soufflé leur lucarne les cimes

Un noir dessein de satin lourd

S’est entrouvert de longues marches

Aux menées taciturnes du fond

(Elle m’a guetté du plus sombre) et je marche

Et je tiens pour veilleuse le jour.

Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d’abîme,

Gallimard, 1965, p. 15-16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, juste retour d’abîme, jour, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2019

Vittorio Sereni, Étoile variable

Intérieur

Assez de coups assez. En plein air

tout un après-midi nous nous sommes malmenés.

Que cela finisse à égalité.

Les collines se couvrent de vent. D’autres déjà

bataillent là-dehors, la parole

est aux jeunes branches qui se ruent contre les vitres

aux bruyères aux sauges par vagues

toujours plus drues et troubles,

bientôt une seule dérive.

Serait-ce cela la paix ? Se serrer

contre un feu de bois

contre le goût mourant du pain contre

la transparence du vin

le jour depuis peu disparu

des rochers avec le cri des plateaux

dans la fourrure des précipices dans le velours

des fausses distances avant que le sommeil nous prenne ?

Vittorio Sereni, Étoile variable, traduction

Philippe Renard et Bernard Simeone,

Verdier, 1981, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vittorio sereni, Étoile variable, philippe renard, bernard simeone, intérieur, paix | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2019

Jaroslav Seifert (1901-1986), Sonnets de Prague

Sonnets de Prague, XIII

Tout cela qui pèse sur mon cœur

quand la honte habituée aux haillons

vient se parer comme un beau mensonge

pour nous parler de la conscience

quand le monde glisse et que le vertige

nous mène presque au bord de l’abîme

quand le mot patrie devient la risée

et quand la canaille partage la proie

quand une sangle trop bien serrée

a noué les masses des corps humains

pour qu’elles supportent un poids plus lourd

même lorsque je m’adresse aux volets

sourds aveugles et fermés

pour vous pourtant je désirais le chant

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduction

Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Seghers,

1985, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, henri deluy, jean-pierre faye, honte, patrie, canaille | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2019

George Oppen, Poèmes retrouvés

Barbarie

Nous menons nos vies réelles

en rêve, disait quelqu’un signifiant par là

puisqu’il était éveillé

que nous sommes cloîtrés en nous-mêmes

Ce n’est pas de cela qu’il rêvait

dans chaque rêve

il rêvait l’étrange matin

d’un oiseau qui s’éveille

George Oppen, Poèmes retrouvés, traduction

Yves di Manno, Corti, 2019, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poèmes retrouvés, rêver, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2019

Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Sonnets d'amour

Sonnets d’amour, XI

Tous mes propos jadis ne vous faisoient instance

Que de l’ardent amour dont j’estois embrazé.

Mais depuis que votre œil sur moy s’est appaisé

Je ne puis vous parler rien que de ma constance.

L’ammour mesme de qui j’esprouve l’assistance

Qui sçait combien l’esprit de l’homme est fort aisé

D’aller aux changements, se tient comme abusé

Voyant qu’en vous aimant j’aime sans repentance.

Il s’en remonstre assez qui qui bruslent vivement,

Mais la fin de leur feu, qui s’en va consommant,

N’est qu’un brin de fumée et qu’un morceau de cendre.

Je laisse es amans croupir en leurs humeurs

Et me tiens pour content, s’il vous plaist de comprendre

Que mon feu ne sçaurait mourir si je meurs.

Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Droz, 1978, p. 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, Œuvres littéraires, sonnets d'amour, constance | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2019

Étienne Paulin, Là

Un carillon

les murs qui n’en sont pas

infligent leurs ombres

ne sont que trop des mots

écrire est une fréquence

cette sonnerie de musique foraine

qu’entendent les malades avant leur crise

mercerie triste

sans fantôme

j’entends son timbre

voilà j’arrive

Étienne Paulin, Là, Gallimard,

2019, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne paulin, là, carillon, mot, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |