12/01/2020

André Breton, Paul Éluard, Correspondance 1919-1938

Ucel, le dimanche 11 septembre 1932

(....)

Mon cher petit Paul,

(...) L’Ardèche est un département formidable, vraiment découpé sur la carte. Je devais passer par là un jour ou l’autre. Je ne sais presque plus où j’en suis, je veux de moins en moins le savoir. Autour de ce papier une petite pièce mi-tonnelle mi-chambre. Les murs de la chambre peints à la chaux mais piquetés de petits points bleus, la frise saumon piquetée de points blancs un peu plus gros, l’aile à claire-voie, garniture de fer gardée par des hortensias et des balsamines de la chute à vingt mètres au-dessous dans le fleuve Ardèche bourdonnant, sale, ensoleillé. C’est le café Nouzareth, sur la route d’Aubenas à Vals, je crois. Personne en dehors des propriétaires, qui me parlent, racontent le pays. Des gens rudes qui ont vu Paris une fois.

Abdré Breton, Paul Éluard, Correspondance 1919-1838, Gallimard, 2019, p. 253-254.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Breton, André, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, correspondance 1919-1938, ardèche, hôtel, chambre, paul Éluard | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2020

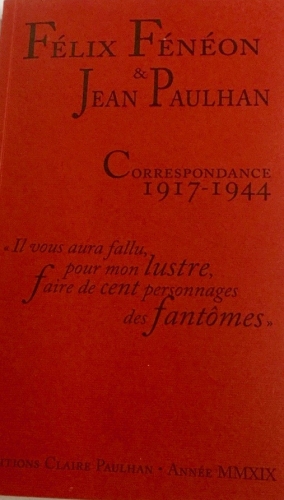

Félix Fénéon, Jean Paulhan, Correspondance, 19-1944 : recension

Il faut avoir le goût de l’histoire littéraire et de l’histoire de l’art pour savoir qui était Félix Fénéon (1861-1944) ; il n’a publié qu’un livre, Les Impressionnistes en 1886 (dans La Vogue, 1886) et tous ses textes sont restés très longtemps dispersés. Ce n’est qu’en 1948 que ses articles et ses Nouvelles en trois lignes ont été réunis en un fort volume, non réédité, (Œuvres, Gallimard)(1). Le découvreur que fut Fénéon était un connaisseur des impressionnistes, collectionneur, défenseur en particulier de Seurat, mais également des "arts lointains" et de l’art africain(2). La préface renseigne sur ce que fut sa vie et présente une lecture d’une correspondance un peu déséquilibrée — 92 lettres de Félix et Fanny Fénéon à côté des 11 seules lettres retrouvées de Paulhan ; quant au texte des lettres, il est abondamment annoté et enrichi de fragments de lettres, d’études et de témoignages et illustré de portraits de FF (il signait de ses initiales), de photographies, de reproductions de lettres.

En novembre 1917, Fénéon travaillait à la galerie Bernheim et Paulhan lui envoie en hommage son second livre récemment paru à compte d’auteur, Le Guerrier appliqué ; trois ans plus tard, il lui remet le manuscrit de Lalie, Fénéon, alors directeur littéraire des éditions de la Sirène, « renonce à éditer ce livre charmant », estimé trop « difficile pour les enfants ». Il abandonne en 1924 toute activité sociale et, en 1933, ses deux lettres à Paulhan (depuis 1925 rédacteur en chef de La NRF) sont de sollicitation pour des amis ; un peu plus tard, en mai 1935, travaillant à un catalogue des œuvres de Seurat, il demande des renseignements à propos d’un dessin qu’avait acheté le père de Paulhan. En mars 1937, Fénéon décline l’offre de collaborer à un bulletin inséré dans La NRF, sans doute pour « des notes ou des souvenirs », prétextant être alors dans sa retraite devenu « ignorant des choses de l’univers. » Ce n’est qu’à partir de 1941 que les relations entre les deux hommes s’établissent vraiment, qu’ils s’écrivent et se rencontrent : Paulhan envoie à Fénéon Les Fleurs de Tarbes, qui estime le livre « Inépuisable, car il faut à tant de facettes plus d’une lecture » et offre en retour un dessin de Seurat. Atteint d’un cancer de l’intestin, Fénéon quitte Paris avec son épouse, Fanny, et s’installe à La Vallée-aux-Loups, ancienne maison de Chateaubriand devenue maison de santé, à Châtenay-Malabry. Les Paulhan, Jean et Germaine, viendront les voir jusqu’à la mort de Fénéon en février 1944.

Dans une étude publiée en 1943 dans les Cahiers du Sud (reprise ici en annexe), Maria Van Rysselberghe écrivait, « Pour Fénéon, le sérieux ne commence qu’avec l’art, il ne se sent engagé que sur ce terrain-là » : on comprend qu’il ait très tôt attiré Paulhan qui décide d’écrire une étude à propos de son activité critique et, parallèlement, de rassembler ses textes dispersés ; quand Fénéon a été élu juré du prix Mallarmé, en 1943, le journal La Croix notait que « La plus grande partie [de ses textes] n’a pas été jusqu’ici réunie en volume et se compose d’études littéraires, de critiques d’art et de préfaces à différents ouvrages ». Le volume des œuvres ne paraîtra qu’en 1948, mais l’étude FF ou le critique a été lue par l’intéressé, publiée en revue (1943), puis en un volume en 1945(3). Une division du livre a pour titre "Fénéon l’énigme", on y lit, « nous savons peu de chose » de lui : malgré ses questions Paulhan ne rassemble pas les éléments souhaités sur la vie du critique qui prétexte des souvenirs trop imprécis pour éviter de répondre ; le témoignage de Fanny Fénéon confirme qu’il avait un caractère pour le moins réservé, « Il ne parle guère, ne discute pas volontiers, ne se plaint jamais et ne comprend pas la jalousie ».

Mais l’entreprise de Paulhan a néanmoins séduit Fénéon qui, lorsqu’il reçoit le sommaire de deux chapitres, répond « je suis (...) impatient de les lire dans leur ampleur » et qui, surtout, lisant le manuscrit, rectifie des dates, corrige des erreurs de graphie et propose des corrections de vocabulaire, par exemple il conseille de « Remplacer "forfanterie" par "bravade" plus juste ». Il détaille aussi son rôle dans la création d’une revue — en 1884, La Revue indépendante, qui paraît pendant un an — ou précise le lieu de publication d’un de ses articles. Jusqu’à ses derniers jours Fénéon reste un lecteur attentif, commentant à l’occasion tel livre que lui apporte Paulhan : à propos de l’auteur du Silence de la mer, publié clandestinement en 1942, il assure que « nul de la corporation, pour mêlée qu’elle soit, n’a pu écrire cette niaiserie ». Il aura le plaisir de lire diverses réactions concernant l’étude de Paulhan, dont le premier des deux articles de Maurice Blanchot.

Amitié tardive, sans doute, puisque Fénéon avait 80 ans en 1941 et Paulhan 65, mais toute de complicité littéraire et d’attentions ; les Paulhan répondaient aux demandes de Fanny et Félix, leur fournissant tabac, savon, etc., apportant par exemple à Fénéon une carte d’Afrique du Nord pour suivre les combats contre l’Allemagne nazie. La préface de Claire Paulhan conclut heureusement que leur relation, outre qu’elle a remis en lumière une œuvre, « a permis de révéler un espace critique commun, dessinant une forme de filiation théorique et morale de Mallarmé à Fénéon, de Fénéon à Paulhan, de Paulhan à Blanchot et quelques autres... »

________________________________-

- Les Nouvelles en trois lignes, données au journal Le Matin de mai à novembre 1906, sont aujourd’hui disponibles en Livre de Poche.

- Une exposition au musée du Quai Branly en 2019 lui a rendu hommage, une autre a commencé en octobre au musée de l’Orangerie, elle réunit, outre des documents, des tableaux de peintres qu’il a défendus, des œuvres d’Afrique et d’Océanie.

- FF ou le critique a été réédité aux éditions Claire Paulhan (1998) et est repris dans les Œuvres complètes, IV, Critique littéraire, I, p. 260 sv. (Gallimard, 2018).

Félix Fénéon et Jean Paulhan, Correspondance, 1917-1944, édition Patrick Fréchet, Claire Paulhan, éditions Claire Paulhan, 2019, 246 p., 26 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 12 décembre 2019

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : félix fénéon et jean paulhan, correspondance, 1917-1944, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2020

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve

Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue

Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable

Acceptation respirait

La rapidité et l’absence de ressemblance

Qu’avec l’abîme

L’enfance fait chanceler

Dans l’étonnement sous le désir

Aucun nuage

Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes

Où ton saisissement s’assombrit

Le temps redevient langage

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve

Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue

Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable

Acceptation respirait

La rapidité et l’absence de ressemblance

Qu’avec l’abîme

L’enfance fait chanceler

Dans l’étonnement sous le désir

Aucun nuage

Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes

Où ton saisissement s’assombrit

Le temps redevient langage

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2020

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes

De nos jours trois saillies et un mensonge font un écrivain.

Les filles de paysans vont pieds nus et les filles élégantes seins nus.

Penser pour agir et bavarder.

Le courage, le bavardage et la foule sont de notre côté. Que voulons-nous de plus ?

Il existe des gens qui croient que tout ce quui se dit avec un visage sérieux est raisonnable.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, Denoël, 1985, p. 125,128, 131, 136,138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg christoph lichtenberg, aphorismes, penser, mensonge, sein | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2020

Cavafy, Poèmes

C’est fini

Dans la crainte et les soupçons,

l’esprit tourmenté, les yeux horrifiés,

nous nous consumons, cherchant, avec angoisse,

comment éviter le danger que nous croyons certain

et si terriblement menaçant.

Pourtant, nous nous trompons, ce danger n’est pas notre route ;

faux étaient les messages

(nous les avons mal entendus ou mal compris).

Une autre catastrophe, que nous n’imaginions pas,

soudain, violente, s’abat sur nous

et non préparés — trop tard, à présent — elle nous emporte.

Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles-Lettres,

1977, p. 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, danger, catastrophe | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2020

Pierre Oster Soussouev, Requêtes

Je travaille à réduire l’étendue de mon imagination. Mieux vaut regarder un mur que soi.

Fais-toi assez petit pour que la plus petite parole te recouvre.

Le langage se dresse telle une souche. Souche et surgeons, il augmente les virtualités qui te contraignent à exister aujourd’hui.

Fort dans le consentement à l’ample réalité complète (d’où le langage sourd, où il se perd).

Pierre Oster Soussouev, Requêtes, Le temps qu’il fait, 1992, p. 13, 19, 22, 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre oster soussouev, requêtes, moraliste, langage, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2020

François Sureau, Sans la liberté

Les mystères de l’Égypte

Commentant le spectacle de l’allée des Sphinx, à Louksor, Hegel disait que les mystères de l’Égypte étaient des mystères pour les l’Égyptiens eux-mêmes. Nous sommes dans le même « tat d’aveuglement.

Tout se passe comme si la République était pour nous l’horizon indépassable du bien. Mais la République, c’est aussi le bagne, la torture en Algérie et la peine de mort jusqu’en 1981 ; un régime dur aux pauvres, aux femmes, aux Arabes, aux Bretons et aux esprits libres. Il faudra bien un jour, sous le rapport des droits, consentir à regarder en face notre historie nationale. Nous nous sommes fabriqué un mythe commode, celui d’un État sinon toujours convenable, du moins en progrès constants, où quelques taches heureusement isolées peuvent faire figure de repoussoir universel. C’est l’inverse qui est vrai. La liberté ne nous est aucunement naturelle. Le mouvement qui nous porte vers elle est continûment gêné, empêché ou travers. Il ne l’a pas été seulement par le régime de Vichy. Le régime de Vichy a mis sur notre histoire une tache d’une autre nature, plus profonde : le consentement d’un appareil d’État français au crime ontologique du génocide. Mais cette tache ne doit pas non plus nous faire oublier que si nous aimons proclamer notre amour de la liberté, nous nous sommes très vite collectivement affranchis de ses exigences, passant de l’absolutisme de la souveraineté royale à l’absolutisme de la souveraineté populaire, qui, s’exprimant dans la volonté générale, ne pourrait errer. C’est ainsi qu’il nous a fallu attendre 1971 pourvoir la loi soumise au contrôle de constitutionnalité sur le fondement de la Déclaration des droits. « Nous avons d’abord proclamé les droits de l’homme », disait à peu près Clémenceau, qui n’était pourtant pas peu républicain, et « le lendemain nous avons élevé la guillotine ». Aussi sommes- nous passés rapidement au régime général du contrôle administratif de la société, sous la monarchie de juillet et les deux Empires, le seul moment satisfaisant de notre historie récente étant celui de la Troisième République, si toutefois l’on excepte les « lois scélérates » dirigées contre les anarchistes , et aussi la persécution anticatholique, l’atteinte à la liberté de conscience et de culte de la grande majorité de la population, toutes choses qui seraient aujourd’hui évidemment condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme.

François Sureau, Sans la liberté, Tracts/Gallimard, 2019, p. 32-34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois sureau, sans la liberté, régime politique, souveraineté | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2020

Jacques Prévert et André Verdet, Histories

La rivière

Cette nuit-là les yeux étaient une rivière sous les étoiles

Il y avait une barque au fil de l’eau

Vide

L’ombre frissonnante des arbres de la rive

Sur la lumière des flots

Puis l’arche d’un pont de pierre

Où la lune s’était posée

Jacques Prévert et André Verdet, Histoires,

Le Pré aux Clercs, 1948, p. 159.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prévert Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert et andré verdet, histoires, rivière, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2020

André du Bouchet, Air

Amarre

La grosse corde des jours de campagne

m’a lié

je m’use

couvet d’un écorce de fer

et comme moi

le jour s’est fermé

ma plaie

enterrée

la bande d’arbres

en diagonale

et l’air

au croc

qui nous faisait trembler

la surface de la terre

je suis sourd

et lisse

je ne comprends pas les mots de l’arbre

qui par moments continue de parler

au-dessus de la baignoire

posée dans le pré

comme une auge froide

d’où le jour sera sorti

entier.

André du Bouchet, Air, Clivages, 1977, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, air, amarre, arbre | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2020

Elena Schwarz (1948-2010), Résurrection des mots

Résurrection des mots

Je t’ai dit des mots par milliers,

Les arbres des forêts ont semé moins de feuilles —

Depuis que tu ne peux plus m’entendre

J’ai dit des mots vains, des mots fourbes, des mots menteurs.

Que de mots égrenés tel le sable des jours ;

« Passe et lasse et efface et défais et endors et oublie. »

Oubliés, tous les mots enfouis aux mines de la terre,

« Tu viendras avec moi ? » - Que je vienne avec toi ?

Oh ! gangrène des mots dans les rues, les maisons !

Atomes qui fuient, herbes qui poussent dans les jardins.

Ainsi dans la crypte d’une ancienne église à Rome

Aux murs chuchote une poussière de langage

Mêlée à la poudre des morts — sel de l’amour et de la foi,

Sel noir attendant la résurrection

Et quelque part dans les caveaux humides

L’ombre d’une lettre s’agite qui veut revivre dans des mots.

Elena Schwarz (1948-2010), Poèmes, traduction du russe Hélène

Henry, dans La revue de belles-lettres, 2019, 2, p. 45

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2020

Pierre Voélin, Douze poèmes trop courts, plus deux

Tu tiens ta partie — gentille alouette,

découpes d’un chant — les trilles

dans le bleu cruel le cristal

céleste.

Pigeon de mai — immobile

sous la pluie — le temps,

goutte à goutte,

à son bec.

Sycomore — les feuilles mortes,

paumes de novembre :

le froid, la terre

et sa livrée.

Pierre Voélin, Douze poèmes trop courts,

plus deux, dans la revue de belles-lettres,

2019, 2, p. 7.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre voélin, douze poèmes trop courts, plus deux, alouette, pigeon, sycomore | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2020

Pablo Neruda, Ode au jour de l'an

Ode au jour de l’an

Nous le distinguons

comme

si c’était

un petit cheval

différent de tous

les chevaux.

Nous lui ornons

le front

d’un ruban,

nous lui mettons au cou

des grelots rouges,

et à minuit

nous allons l’accueillir

comme si c’était un

explorateur descendant d’une étoile.

Comme le pain ressemble

au pain d’hier,

comme un anneau à tous les autres :

les jours

clignent,

clairs, tintants, fugitifs,

et se couchent dans la nuit sombre.

Je vois le dernier

jour

de cette

année

dans un chemin de fer, en route vers les pluies

du lointain archipel violet,

et l’homme

de la machine,

compliquée comme une horloge du ciel,

baisse les yeux

sur le rythme

infini des rails,

sur les brillantes manivelles,

sur les rapides liens du feu.

Ô conducteur de trains

effrénés

vers les gares

noires de la nuit,

au bout

de l’an

sans femme ni enfants, est-il

différent de celui d’hier, ou de demain ?

Vu des voies

et des ateliers,

le premier jour et la première aurore

d’une année qui commence

ont la même couleur

rouillée de train de fer :

et le salut

des êtres du chemin ,

des vaches, des villages,

dans la vapeur de l’aube,

ignore

qu’il s’agit

de la porte de l’an

d’un jour

ébranlé

par des cloches,

orné de plumes et d’œillets.

(...)

Jour

de l’an

neuf,

jour électrique et frais,

toutes

les feuilles sortent vertes

du

tronc de ton temps

couronne-nous

d’eau,

de jasmins

éclos,

de tous les arômes

déployés,

oui,

même

si

tu n’es

qu’un jour,

un pauvre

jour humain,

ton auréole

palpite

sur tant

de cœurs

fatigués,

et tu es, ô jour

neuf,

ô nuage à venir,

un pain jamais vu

une tour

permanente !

Pablo Neruda, Troisième livre des odes, traduction

Jean-Francis Reille, Gallimard, 1978, p. 118-122.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pablo neruda, troisième livre des odes, ode au jour de l'an | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2019

Jean-Pierre Lemaire, L'exode et la nuée

Tu déblaies le temps devant toi

ce temps qui nous vient toujours de l’arrière

et progressivement plus rien ne s’impose

aucune fenêtre, aucun paysage

rien que l’avenir

muet, couleur de neige

devant lequel tu avais reculé

à vingt ans. Sur le même seuil

pour ne pas manquer le second rendez-vous

tu sors les yeux nus

dans le silence et dans le blanc

Jean-Pierre Lemaire, L’exode et la nuée, Gallimard,

1982, p. 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre lemaire, l’exode et la nuée, temps, avenir, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2019

Yanette Delétang-Tardif, Vol des oiseaux

Désir

De ces chants, de ces danses, de ces jeux

Liés à la terre en notre pesanteur

Nul chant ne monte, assez voluptueux,

Nulle forme perdue en elle-même

Ne rejoindra sa naissance de sève

Dont un esprit veut trouver la fraîcheur

Mais vous, oiseaux, image d’un désir,

Partez, glissez, plus légers que ce rêve

Où notre corps veut sentir qu’il s’élève,

Où notre cœur chante pour s’accomplir !

Yanette Delétang-Tardif, Vol des oiseaux,

Aristide Quillet, 1931, p. 20-21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yanette delétang-tardif, vol des oiseaux, chant, rêve, désir | ![]() Facebook |

Facebook |