02/09/2021

Robert Coover, Rose (L'Aubépine)

Qui suis-je ? voudrait-elle savoir. Que suis-je ? Pourquoi cette malédiction d’une stupeur sans fin et la persécution des baisers de prétendants ? Leurs assauts incessants mais inopérants sont-ils vraiment la préfiguration de celui qui sera efficace, ou bien mon anticipation crédule (je n’ai pas de mémoire !) n’est-elle qu’une partie de la plaisanterie stuporeuse et stupéfiante ? Voilà le genre de questions enfantines auxquelles la fée doit répondre tout au long de la longue nuit de sommeil de cent ans lorsque la princesse, toujours fraîchement affligée, surgit et resurgit dans ce qu’elle croit être l’ancien office du château ou encore sa chambre d’enfant ou la galerie des musiciens dans le grand hall, ou un peu chacune de ces pièces, et pourtant aucune. Patience, mon enfant, lui dit la fée en la tançant. Je sais que cela fait mal. Mais cesse de pleurnicher. Je vais te dire qui tu es. Viens ici, dans ce passage secret, par cette porte qui n’est pas une porte. Tu es une porte comme celle-ci, accessible seulement aux initiés, tu es un passage secret comme celui-ci, qui ne mène qu’à lui-même. Bien, tu vois cette fente étroite dans le mur, d’où les archers défendent le château ? On lui donne, comme à toi, le nom de meurtrière. Si tu regardes par là, peut-être verras-tu les os de tes victimes, cliquetant dans les ronces en contrebas. Comme toi, cette fente est depuis longtemps à l’abandon, et, regarde, une jolie araignée noire y a tendu sa toile. Tu es cette créature immobile, attendant silencieusement ta malheureuse proie. Tu es cette fenêtre, tissée d’envoûtement mortel, ce corridor jamais emprunté, cet escalier dérobé en colimaçon qui mène à la tour interdite. Tu es celle qui a renoncé aux fonctions naturelles, celle qui envahit les rêves des innocents, celle qui héberge les forces sauvages et ainsi définit et provoque l’héroïsme, et pourtant tu es l’épouse magique, de tout ce qui est bon le calice et la fleur, celle au travers de laquelle toute gloire s’acquiert, tout amour se découvre, la racine par laquelle tout besoin peut germer. Tu es celle à propos de qui les poètes ont écrit : La rose et l’épine, le sourire et la larme. C’est là la rengaine du chant de toute vie.

Robert Coover, Rose (L’Aubépine), traduit de l’américain par Bernard Hœpffner, avec la collaboration de Catherine Goffaus, Fictions & Cie, éditions du Seuil, 1998, p. 19-21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert coover, rose (l’aubépine), fée, belle au bois dormant | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2021

Judith Chavanne, l'empreinte d'un instant

À la table pauvre d’un café

installée sur l’étroit trottoir de la grande ville,

l’homme un instant a quitté le dialogue

et l’ami ; il a posé les yeux

(comme le martinet en suspens

Avise le lieu enfin où s’arrêter)

Sur l’enfant pas plus haute que la table,

Qui passait ; il l’a vue, a souri.

Quelque chose alors s’est attendri

dans la chair de l’homme, son âme, l’air même,

et le temps s’est un peu alangui ;

un instant dans ce regard

avait trouvé son nid la chance de s’y épanouir.

Judith Chavanne, l'empreinte d'un instant, Potentille,

2021, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : judith chavanne, l'empreinte d'un instant, potentille, café, enfant | ![]() Facebook |

Facebook |

29/07/2021

Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses

Lacunes

Fascinant, le rêve l'est par ses lacunes bien plus que par son contenu souvent, examiné a posteriori, d'une consternante banalité.

Illusoire ?

La mémoire (n'est-elle fonction que de lanterne sourde ?), le paysage (la réalité faussement dite extérieure), les mots (leur charge affective en jeu) : autant, je le voudrais, de vases communicants, gages d'intimité.

Désarroi de la lecture

Lire : triturer, malaxer, tordre et détordre au plus près d'une vérité qui échappe.

Des notes de lecture éparses sur la table, réduites au strict minimum, parfois plus développées, des phrases ou bribes de phrases recopiées, des réflexions adjacentes, d'inattendus croisements de chemins, une errance sans but, inquiète et captivante : le livre lu et relu se défait, soumis à une véritable mise en pièces — en vue de quelque remise en état pour l'instant douteuse, quelle reconstitution toujours à remettre en cause ?

Cependant — n'est-ce pas là l'essentiel ? — il ne cesse de former un tout, de se régénérer ou métamorphoser en nous dans les moments de répit où notre volonté n'agit plus sur lui de même que, dans le reste de l'existence, chahutés par les émotions, la fatigue, la bousculade de nos journées, nous avons besoin, pour nous retrouver, d'un sommeil réparateur.

Savoir, quand un livre nous tient à cœur, si ce n'est pas plutôt lui qui poursuit en nous son exploration et, tirant à lui une part de nous-même, restaure ainsi son unité en même temps que la nôtre.

Sans ce travail sous-jacent, tout effort demeurant vain et désordonné, notre désir de comprendre, d'entrer en sympathie ne pourrait sans doute que se briser ; telle une vague venue se jeter contre des rochers, nous-même, provisoirement, nous ne serions qu'éclaboussures.

Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, "en lisant en écrivant", José Corti, 2007, p. 74, 83, 84-85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

28/07/2021

Wang Wen-hsing, Pensées libres à Pluie d’étoiles

Pensées libres à Pluie d’étoiles

Dans la rue, j’ai vu quelqu’un qui me ressemblait. Mais je ne sais pas comment je me suis rendu compte qu’il me ressemblait. Me serais-je déjà vu ? Je me suis vu de fac e. Mais c’est son dos que j’ai vu et reconnu comme semblable au mien. Il se penchait pour ouvrir la portière de sa voiture. Le plus étrange est que je ne fus pas du tout surpris, exactement comme André Gide l’a écrit : s’il ouvrait la porte de sa chambre et que derrière se trouvait la mer, il ne serait pas du tout étonné.

Tout plaisir prend naissance dans la curiosité.

Les hommes sont des tigres ou des loups. Ils ne peuvent se débarrasser de leur nature de loup. Méchanceté de la nature humaine.

Wang Wen-hsing, Pensées libres à Pluie d’étoiles et autres aphorismes, traduction Camille Loivier (chinois de Taïwan), dans la revue de belles-lettres, 2021-I, p. 9, 11, 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wang wen-hsing, pensées libres à pluie d’étoiles et autres aphorismes, camille loivier | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2021

Francesco Scarabicchi, Par la mémoire ressaisi

La vitrine

Parfois nous revient

un nom, un visage

par la mémoire ressaisi

en un déclic d’interrupteur,

lui qui enfant

joue aux indiens

et seulement par erreur

brise avec le coude

la vitrine dans l’angle.

À genoux il recueille

les débris de verre

et qui l’observe avise

ce qu’il chuchote à peine

comment revenir en arrière ?

Francesco Scarabicchi, Par la mémoire

ressaisi, traduction Laurent Cennamo,

dans revue de belles lettres, 2021-1, p.129.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francesco scarabicchi, par la mémoire ressaisi, laurent cennamo, vifrine, débris | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2021

Stefano Simoncelli, Frôlant les murs et les lumières

Parfois je sens

qu’un vent rapace

veut m’emporter

loin de ces confins escarpés

ravis aux bonds des chevreuils,

aux vallons ourlés d’orages,

jusqu’ici, où un déséquilibre

ou un trouble du regard

fait exploser les nuances

des ombres tapageuses

que j’ai oubliées

dans les livres et sur les murs

tandis que le noir est ce noir

où chaque nuit, dans un âge hors de saison,

je m’habitue à disparaître.

Stefano Simoncelli, Frôlant les murs et les lumières, traduction Laurent Cennamo, dans revue de belles-lettres, 2021-1, p. 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefano simoncelli, frôlant les murs et les lumières, laurent cennamo, ombre, rapace | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2021

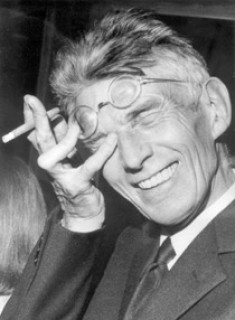

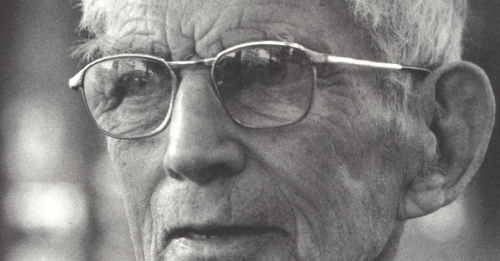

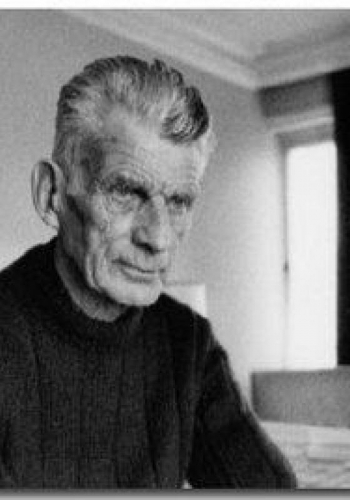

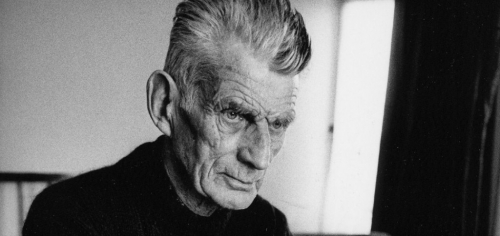

Samuel Beckett, mirlitonnades

ce qu’ont les yeux

mal vu de bien

les doigts laissé

de bien filer

serre-les bien

les doigts les yeux

le bien revient

en mieux

*

ce qu’a de pis

le cœur connu

la tête pu

de pis se dire

fais-les ressusciter

le pis revient

en pire

Samuel Beckett, (Poèmes suivi de)

mirlitonnades, traduction Édith Fournier,

éditions de Minuit, 1978, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, (poèmes suivi de) mirlitonnades, cœur, yeux, pirs, pire | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2021

Samuel Beckett, Bande et sarabande

Madame bboggs avait un amant dans la Délégation à l’urbanisme, au point que de, du reste, certaines dames malveillantes de sa connaissance ne perdaient pas une occasion de souligner la disparité frappante tant en ce qui concerne le physique que le caractère entre monsieur bboggs et Thelma : lui si sanguin, si blond et trapu à tous points de vue, attributs qui, remarquez bien, pouvaient non moins servir adéquatement de prédicat à sa fille Una ; une petite créature si frêle et noiraude. Anomalie des plus étranges, pour dire le moins, et qu’aucun ami de la famille ne pouvait vraisemblablement ignorer.

Le coucou présomptif, s’il n’était pas précisément l’un de ces petits bureaucrates sémillants dont on jurerait qu’ils sont venus au monde vêtus par Austin Reed,(1) présentait cependant quelques-unes des particularités spécifiques les mieux connues : le menton à fossette, les yeux de toutou si attirants, bruns et brillants, la surface sans ride d’un vaste front pâle dont la superficie était au moins le double de celle du bas du visage.

Samuel Beckett, Bande et sarabande, traduction Édith Fournier, éditions de Minuit, 1994 (More Pricks than Kicks, 1934), p. 186-187.

1. Chaîne britannique de vêtements.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, bande et sarabande, amant, disparité, coucou | ![]() Facebook |

Facebook |

22/07/2021

Samuel Beckett, L'innommable

(...) ce sont les derniers mots, les vrais derniers, ou ce sont les murmures, ça va être les murmures, je connais ça, même pas, on parle de murmures, de cris lointains, tant qu’on peut parler, on en parle avant, on en parle après, ce sont des mensonges, ce sera le silence, mais qui ne dure pas, où l’on écoute, où l’on attend, qu’il se rompe, que la voix le rompe, c’est peut-être le seul, je ne sais pas, il ne vaut rien, c’est tout ce que je sais, ce n’est pas moi, c’est tout ce que je sais, ce n’est pas le :mien, c’est le seul que j’aie eu, ce n’est pas vrai, j’ai dû avoir l’autre, celui qui dure, mais il n’a pas duré, je ne comprends pas, c’est-à-dire que si, il dure toujours, j’y suis toujours je m’y suis laissé, je m’y attends, non, on n’y attend pas, on n’y écoute pas, je ne sais pas, c’est un rêve (...)

Samuel Beckett, L’innommable, éditions de Minuit, 1953, p. 260-261.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, l’innommable, mot, murmure, mensonge | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2021

Samuel Beckett, Comment c'est

(...)

échantillons ce qui vient remémoré imaginé comment savoir la vie là-haut la vie ici Dieu aux cieux oui ou non s’il m’aimait un peu si Pim m’aimait un peu oui ou non si moi je l’aimais dans le noir la boue quand même un peu d’affection trouver quelqu’un que quelqu’un vous trouve enfin vivre ensemble collés ensemble s’aimer un peu aimer un peu sans être aimé être aimé un peu sans pouvoir aimer répondre à ça laisser vague dans l’ombre

fin de la deuxième partie la première est finie plus que la troisième et dernière c’était de bons moments il y aura de bons moments de moins bons il faut s’y attendre mais d’abord un petit tour le dernier nouvelle position et effet sur l’âme

Samuel Beckett, Comment c’est, éditions de Minuit, 1961, p. 91-92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, comment c’est, aimer, être aimé, vivre ensemble | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2021

Samuel Beckett, Les Os d’Écho

Dortmunder

À l’heure magique, au crépuscule mauve d’Homère,

passée la flèche rouge du sanctuaire,

moi nul, elle carène royale,

allons en hâte vers la lanterne violette, vers la musique Qin de la maquerelle.

Dans la loge illuminée, elle se tient devant moi

incitant les éclats de la tige de jade ;

le signaculum de la pureté, balafré, alors apaisé,

les yeux, les yeux noirs jusqu’à ce que l’est plagal

vienne conclure la longue phrase de la nuit.

Alors : lovée tel un rouleau manuscrit refermé,

et la gloire de sa dissolution épandue

en moi, Habbacuc, dépositaire de tous les pécheurs.

Schopenhauer est mort, la maquerelle

range son luth.

Samuel Beckett, Les Os d’Écho, traduction Édith Fournier,

éditions de Minuit, 2002, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les os d’Écho, crépuscule, maquerelle | ![]() Facebook |

Facebook |

19/07/2021

Samuel Beckett, mirlitonnades

samedi répit

plus rire

depuis minuit

jusqu’à minuit

pas pleurer

*

chaque jour envie

d’être un jour en vie

non certes sans regret

un jour d’être né

*

rien nul

n’aura été

pour rien

tant été

rien

nul

Samuel Beckett, (Poèmes suivi de)

mirlitonnades, éditions de Minuit

1978, p.37, 37, 38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : (poèmes suivi de) mirlitonnades, rire, pleurer, rien | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2021

Samuel Beckett, mirlitonnades

en face

le pire jusqu’à ce

qu’il fasse rire

*

rentrer

à la nuit

au logis

allumer

éteindre voir

la nuit voir

collé à la vitre

le visage

*

somme toute

tout compte fait

un quart de milliasse

de quarts d’heure

sans compter

les temps morts

*

fin fond du néant

au bout de quelle guette

l’œil crut entrevoir

remuer faiblement

la tête le calma disant

ce ne fut que dans ta tête

Samuel Beckett, (Poèmes suivi de)

mirlitonnades, éditions de Minuit,

1978, p. 33-34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, mirlitonnades, pire, nuit, visage, néant | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2021

Emmanuel Fournier, Tactacus infinitivo-poeticus

s’être longtemps trompé en croyant

ne pouvoir avancer qu’en nommant

s’abstenir d’habiter

s’abstenir de nommer

sembler manquer

sembler avoir à compléter

à substantiver à qualifier à dire

et compléter

et succomber à maîtriser

Emmanuel Fournier, Tractacus infinitivo-poeticus, Éric Pesty éditeur, 2021, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel fournier, tractacus infinitivo-poeticus, s'abstenir, sembler | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2021

James Sacré, Broussaille de bleus

Fontaine de mémoire

Une fontaine fait son bruit de fontaine

Donne son eau claire

Au silence des buissons, on ne sait plus

Si le jour est grand bleu ou larges avancées de nuées

Tout s’efface ou brille un peu

Parmi des débris de mémoire.

Des pays traversés s’emmêlent

En quelques mots familiers qui furent

Ceux donnés par une enfance oubliée.

Quels paysages reviendraient dans le courant d’une écriture ?

Un poème fait son bruit de poème, son bruit de poème.

James Sacré, Broussaille de bleus, dessins de Jacques Barral, Le Réalgar, 2021, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, fontaine de mémoire, enfance, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |