30/12/2011

Jacques Dupin, Une apparence de soupirail

J'étais le seul. L'œil en activité. Elle était le nombre. Dormant. Le nombre, et le monstre. Dormant. Elle est le trait, la soif, l'herbe folle. Elle est la veuve, et l'éclair, d'un orage futur...

Comme s'affile la lame, commence l'écoute, la dictée... Quelques gouttes de sang, et cet étirement du vide entre chien et loup...

Difficulté des étoiles à me suivre. Allégresse du corps à les réfracter.

Séquence de l'eau qui te presse, te divise — te divinise. Qui m'enserre dans l'étreinte de son épaisseur liquide. Et noie le souffle, la voix. Sous son scintillement, sa divination. Sa course...

Écrire sans casser le silence. Écrire, en violation d'un lieu qui se retire ; quadrature du texte, visage désencerclé, non-lieu... La rapacité du vide, le calme, — étonne ses proies...

La terre et le ciel. Et la peur, la ligne d'horizon. Leur complicité et leur agonie. Fertilisant le fond de l'œil. Et leur guerre, les arrérages de la nuit.

On me crève les yeux. C'est le jour. Je m'expose, en cette infirmité, écrivant : c'est le jour. Intouchable, désœuvré. Mal dégrossis par la dénégation du JOUR.

Quelle créance claire oscille entre tes seins... Accompagnant, niant, le battement des étoiles contre la vitre... Broyant la couleur sur ma bouche... Ouvrant une veine de nuit dans la voix...

Rien... Soulevant l'herbe. Relevant sa trace dans l'herbe...

Jacques Dupin, Une apparence de soupirail, Gallimard, 1992, p. 91-97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, une apparence de soupirail | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2011

Yves Bonnefoy, L'heure présente

Bête effrayée

Ils l’ont heurtée dans ces buissons qu’ils écartaient pour se faire voie. À hauteur de leurs yeux dans les branches où elle avait grimpé, maintenant enchevêtrée dedans, prise au piège. Il la voient, elle les regarde. Son regard est un cœur battant , une pensée.

Et voici que tu la prends dans tes mains, la retire de ce feuillage, elle ne se débat pas, dirais-tu même que tout son corps se détend ? Comme si elle se savait déjà morte, avec l’ultime recours, sous le ciel clair, c’est l’après-midi encore, d’essayer de feindre de l’être.

Morte, pour être abandonnée sur ces pierres qui n’ont pas de cesse sous leurs sandales, et là-bas, dans cette garrigue, c’est déjà un peu de la nuit.

Touche ce pelage, c’est doux. Mais attention à ces griffes !

Le pelage est le marron sombre d’une châtaigne tombée, il a même cette étroite bande de blanc qu’offrent, par en-dessous, les châtaignes. Mais c’est aussi la couleur que prend maintenant le flanc de cette colline que jusqu’à présent nous suivions. Bien finies les étincellances qui bougeaient dans ses ajoncs, il y a un instant encore. Monte la terre brune sous le vert sombre et le peu de jaune et de rouge.

Et regarde ces yeux !

Les yeux sont l’énigme du monde. ououiouiyt Car est-ce un regard, ce que tu vois dans cette vie que tu tiens dans tes mains, en commençant à te demander ce que tu vas faire d’elle, oui, lui rendre la liberté, mais quoi d’autre, d’abord ? D’autant que ni toi ni moi ne savons lui donner de nom.

Une belette, une baleine, disait Hamlet. Ou rien que la dérive des nuages dans le ciel de la nuit maintenant tombée. Le flageolet a des trous sur lesquels nos doigts ne savent pas se poser ! une belette, dis-tu, un furet ? Qu’est-ce qu’un furet, qu’est-ce qu’un blaireau ? Je voudrais connaître les noms, dis-tu. Moi je voudrais en imaginer, mais le langage est aussi fermé sur ses ajoncs et ses pierres que le sol de cette colline, tout près de nous, même sous nos pieds. Et je ne vois même plus, si, tout de même un peu, ces petits yeux, ce regard.

Et brusquement la bête se débat, se libère presque. Et tu resserres tes mains, tes doigts. Elle est à nouveau tout immobile.

Va la poser sur cette pierre, là, devant nous. Cette pierre qui brille un peu, car voici que la lune s’est levée, elle a quelques formes pour cet affleurement du rocher, une étendue presque nue, et plate, bien qu’elle ait des bosses mais légères. On croirait la table d’un sacrifice.

Je touche le dos de la bête, ne dois-je pas lui dire adieu, avant qu’elle ne s’échappe, dans ce monde qui ne nous a pas enseigné tous les mots qu’il faudrait, tous les gestes qui délivreraient ?

Et déjà tu te penches, mais nous sursautons, l’un et l’autre, un cri a été poussé, là-bas, près de ces ruines où nous étions, tout à l’heure. Un cri, puis, nous écoutons, quel silence, et à nouveau c’est lui, et qui se prolonge, ce hululement, puis s’arrête.

C’est le même, nous disons-nous. Et de même qu’auprès du temple, nous avons peur.

Mais rien, rien d’autre, rien de plus dans le silence de là-bas et de toutes parts, ce silence qui fait corps avec ce qu’il y a de nuit autour de nous, et en nous. Car c’est vrai, je l’ai déjà dit, qu’il fait nuit maintenant, sauf toutefois sur cette petite étendue de pierre grise, presque brillante.

Distraitement tu as posé sur la pierre la bête qui est sans mouvement. Et d’un bond elle se déploie et déjà elle a disparu dans les broussailles sombres voisines.

Yves Bonnefoy, L’heure présente, Mercure de France, 2011, p. 47-50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, l'heure présente, bête effrayée | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2011

Michel Deguy, Figuration

Haïku du visible

Un L'équidistant Lui le lucide

L'impartial quand la terre dormeuse

Se retourne vers lui

Deux La coque azur

Incrustés d'arbres sous la ligne de pendaison

L'air qui cède à l'oiseau

Qui s'efface

Trois Le treillis le réseau le tamis

Le nid d'intervalles

Un feu de paille aussi longtemps que le soleil

Et ces murs une piste de plantigrades

Murs tracés à coups de griffe

Et debout comme un moulage de combat

Quatre L'eau bien épaisse bien ajointée

L'eau remplie remplissant

L'eau sans jour sur le poisson mouillé

Et la terre comme fonds la recouverte la patiente

L'implicite

Michel Deguy, Figurations, Poème-proposition-études, "Le Chemin",

Gallimard, 1969, p. 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2011

Ugo Foscolo, Les Tombeaux et autres poèmes

Qu'attends-tu ? Déjà du siècle fuit la trace ;

Là où du temps les décrets sont rompus,

Il s'abîme, emportant dedans la nuit

Vingt de tes années, et l'oubli froid les lange.

Car si la vie est angoisse, erreur, colère,

De ton être, assez d'heures tu as traîné ;

Vis mieux alors, et par l'étude laisse

Des modèles à ceux qui te diront ancien.

Enfant malheureux, et amant sans espoir,

Sans patrie, âpre pour tous et pour toi-même,

Jeune d'années mais rugueux de visage,

Qu'attends-tu ? Brève est la vie, pérenne l'art ;

À qui d'œuvrer fièrement n'est point permis,

Que de libres écrits lui portent gloire.

Che stai ? Già il secol l'orma ultima lascia ;

Dove del tempo son le leggi rotte

Precipita, portando entro la notte

Quattro tuoi lustri, e obblio freddo li fascia.

Che se vita è l'error, l'ira , e l'ambascia,

Troppo hai del viver tuo l'ore prodotte ;

Or meglio vivi, e con fatiche dotte

A chi diratti antico esempi lascia.

Figlio infelice e disperato amante,

E senza patria, a tutti e a te stesso,

Giovine d'anni e rugoso in sembiante,

Che stai ? Breve è la vita e lunga l'arte ;

A chi altamente oprar non è concesso

Fama tentino almen libere carte.

Ugo Foscolo, Les Tombeaux et autres poèmes / Dai Sepulcri

ed altre poesie, traduit de l'italien et présenté par Michel Orcel, collection

Villa Médicis, Académie de France à Rome, 1982, p. 65 et 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ugo foscolo, les tombeaux, michel orcel | ![]() Facebook |

Facebook |

26/12/2011

André Frénaud, Hæres

Mais qui a peur ?

Les arbres mouillés,

les armes rouillées,

l'astre dérobé,

le cœur engourdi,

chevaux encerclés,

château disparu,

forêt amoindrie,

accès délaissé,

lisière éperdue,

source dessaisie,

— la neige sourit.

décembre 1974

L'homme

L'homme

exposé

retourne

à l'origine

à la Mère

est jeté

en défi

au Destin

hors des lieux

par instants

adoptifs.

Origine de l'œuf

L'œuf se ferme-t-il ou bien s'ouvrira-t-il ?

L'aube traversera-t-elle

ces frondaisons épaisses de la nuit ?

Ou si le couchant s'appesantit décidément, si le globe

s'entoure de cernes concentriques, de paupières,

l'une après l'autre qui se fermeront,

rapetissant puis annulant

ce point qui étincela comme jamais, un instant bref,

et qui n'en finit pas de disparaître,

ce point, peut-être, qui est là de nouveau,

qui grandit.

L'œuf qui se précise passera-t-il par ce poisson

pour nous faire advenir ?

C'était déjà la fin. Et c'est encore la fin.

C'est encore le retour, ou déjà le retour.

André Frénaud, Hæres [1982], p. 147, 189, et

Nul ne s'égare, p. 260, dans Nul ne s'égare [1986],

précédé de Hæres, préface d'Yves Bonnefoy,

Poésie / Gallimard, 2006.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, haeres, qi a peur, l'homme, origine de l'œuf | ![]() Facebook |

Facebook |

25/12/2011

Pascal Quignard, La nuit sexuelle

Golgotha

Le Golgotha est encore un orage. C'est encore une colline enveloppée d'un orage qui vient créer la nuit noire en plein jour. La mère regarde son enfant mort. Au puits de la grotte s'est substituée la nef d'une église. À la torche s'est substitué le cierge. Mais les corps humains tombés dans la mort présentent la même opisthotonie déroutante. De Lascaux au-dessus de Montignac à Colmar sur la Lauch en Alsace, c'est toujours le corps incurvé de la transe. Opisthotonie, possession, transe, cauchemar — tous jettent soudain les bras en arrière, disloquent la tête, arquent le corps, font tomber sur le sol derrière eux. Sous les yeux de la jument nocturne (mare), l'elfe pesant sur son ventre, la Morgane de Füssli est arquée comme le chasseur paléolithique du Puits.

Le passage du charognage à l'attaque imitée des mœurs des grands animaux a demandé des centaines de millénaires à notre espèce. La représentation de la scène de charognerie doit être distinguée de celle de la curée. Les pièges, qui sont animaux, sont plus anciens que la chasse (la prédation imitée), qui est humaine. Il faut disjoindre ces deux fonctions. D'un côté le charognage, ses pièges, ses battues, ses fosses, ses grottes. De l'autre la vision immobile, le guet-appensé, l'attaque, la mise à mort, le partage sanglant de la viande fondant le sacrifice. Des millénaires pour chaque stade, encore que ces deux stades soient des lectures de signes, des « visions ». Ce sont des millénaires de visions réelles mais aussi de hantises diurnes, d'hallucinations affamées, de rêves nocturnes involontaires. La scène primitive qi s'élève involontairement dans les songes fit appel à ces deux lots d'images fondamentales, d'abord antéhumaines, puis préhistoriques.

D'une part charognage. De l'autre curée.

La chasse inventée à partir de la carnivorie imitée, la sacrifice sanglant de victimes humaines, l'initiation sanglante des pubères, les guerres historiques sont autant de rituels reproduisant la métamorphose princeps de proie en prédateur.

Durant des millénaires les hommes exterminent les fauves.

Les surmassacres furent d'abord des démonstrations spectaculaires des prouesses prédatrices des hommes.

C'est l'arène romaine. Ce sont les pyramides méso-américaines. Toute vie se paie d'une autre vie.

In suo peccato morietur. Chaque humain mourra dans son péché. Nous amassons des trésors pour le jour de colère. Nudus exii de utero matris. Nu je suis sorti de l'utérus de ma mère. Nu je retournerai dans la terre. Car nous n'avons rien apporté à ce monde.

Le mal, dit Augustin, convocat spectatores.

La souffrance illimitée attire irrésistiblement (éternellement) les regards.

La suite des séquences de la passio et Mors Jesu est traditionnelle dès la fin du monde antique : l'arrestation nocturne dans le jardin de Gethsémani, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de Croix, la montée au mont des Oliviers, la crucifixion des pieds et des mains, le percement du flanc par le fer de la lance, la mort dans l'orage sur le calvaire, la descente de Croix, la mise au tombeau. Comme le fond de la nuit est bleu Dürer dessina Die Grüne Passion, en 1503 et en 1504, au crayon blanc, sur un papier dont la teinte bleue vire lentement au vert.

Pascal Quignard, La nuit sexuelle, chapitre X, Flammarion, 2007, J'ai lu en images, 2009, p. 77-81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

24/12/2011

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

La tortue

Toute à sa lenteur

comme l'aiguille à

l'heure elle détruit

l'immobilité

de la nuit pierreuse

devenue chemin

Le but est grenade

fendue par l'attente

aux écailles larges

La soif a les yeux

mornes des brasiers

qu'elle décourage

La fourmi

Fermière des ans

rivée à la terre

L'été c'est le coq

Avec les racines

audacieux paysage

elle épelle l'arbre

d'hier et de demain

Une perle au front

de la discipline

La métamorphose du monde

L'insistance qu'ont les flammes à mettre les points sur les i

Le départ est fixé au lendemain de la course

On applaudit les nains qui d'une main atteignent

le nombril des saisons

Les oiseaux participent à la métamorphose du monde

S'envoler pour permettre à l'étoile de s'envoler enfin

La tête en bas les pieds n'ont plus leur raison d'être

sinon de crever les nuages

Le feu a pris dans les maisons L'homme pour lui

ne réclamait pas tant de chaleur

mais

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957,

préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi,

Gallimard, 1959, p. 266, 266 et 233.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, la tortue, la fourmi, la métamorphose du monde | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2011

Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie

Nezval en 1919

Maïakovski à Prague

Entre les coiffeurs et les popes

Un athlète agile comme une antilope

Ses jeux préférés c'étaient

Les vers et le revolver à tambour

Qui veut de la vodka qui se bouche les intestins

Gauche gauche gauche

Quand Maïakovski vint à Prague

J'étais dans un théâtre au vestiaire

Haut-de-forme de maître de poste

Qu'il est impossible d'enlever

C'était futuriste

Comme nos vies brèves

Et comme ce passant superbe

Qui boirait de la jambe gauche

Il avait l'air trop sérieux pour un poète

Il était trop empâté pour une grenouille

Ah tout ce qui serait arrivé

Si la veste et la fiancée étaient de la même cuvée

C'était de la honte

Que naît la haine

Comme les éléphants il dédaignait toute chose

Plus le ciel est lointain plus il est monotone

Surtout dans les bars

Où n'importe qui admire le charlatan

Il l'avait vu danser à Harlem

Il aimait les palmiers autant que les pommes de terre

Des volets

Et Maïakovski est mort

Lui qui pleurait dès qu'il était seul

Tu connais cela et moi aussi je connais cela

Comme nous aimons Prague

Chaque fois qu'il venait quelqu'un de là-bas

Les tavernes et les ménages bouleversés

Et la Voltava tout à coup séduisante

Comme une baigneuse

Nous nous éloignons dans la nuit

À l'angle d'une rue Maïakovski agite son chapeau

Tu te jettes tête baissée

Dans des vers indéfinissables comme la nuit

Et Prague est de nouveau vivante

Le charme des blondes de la petite charcuterie

Comme les ouvrières sont belles

Et nous ne le savions pas

Tu marches et tu parles

Les perspectives défilent

Belles et usées

Comme ton manteau marron

Je connais dans les faubourgs un immeuble

Auquel il ressemble

Comme la poésie à la réalité

Et comme la réalité à la poésie sa demi-sœur

Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie, et autres poèmes (1919-1955), traduit du tchèque par François Kérel, Préface de Philippe Soupault, Les Éditeurs Français Réunis, 1060, p. 63-64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vitezslav nezval, prague aux doigts de pluie, maïakovski | ![]() Facebook |

Facebook |

22/12/2011

Joyce Mansour, Carré blanc

Du doux repos

Prends vite une plume

Écris

Je volerai je volerai

L'orbite de la lune sauvage

Les grêles sanglots des vagues

Venues de l'autre rive

Vagues vaguelettes bandelettes et babillage

Écris

Roule entre mes bras

Ainsi qu'un caillou entre le ciel et le fond

D'un puits

Le sable sauvegarde de l'aveugle

Sur le parchemin de sa nuit

Prends vite du papier

Écris

Suis moi entre les plates bandes

tranchées béquilles épines

Écoute

Les confidences de la rose

Mâchées hachées anodines

Écris donc sur le dos d'un raz-de-marée

Grave ton signe

Mille fois inscris

La joie muette de l'ordure

Sous les voiles soumises

De l'aigue-marine

Trace

Le trait indélébile

Mon vert cœur épris ô maléfice de la lune

Signe résolument de ta verge hautaine

Sur le casque et le heaume de l'escargot cacheté

Écris signe barre

Je me noie dans l'encrier du moindre mot

Jamais

Poème sur papier rose

Ma passion gravée sur une petite pierre

Seule roule aveugle

Vers

Le nombre

Quinze

Servante effroyable de ta cuisse contraire

Ma bouche vide ton corps de son sperme

Ma langue greffe des sauvageons

Sur le buste du Quai Voltaire

Suivre ton usage

Dormir

Irruption des barbares

Versons la semence ânonnante de samedi

Dans la gamelle de la dixième chambre

Effaçons la Justice de nos portillons

Quel mot est plus faux que le mot gratuit

Joyce Mansour, Carré blanc, "Le Soleil Noir", éditions du Soleil, 1965, p. 121-122 et 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joyce mansour, carré blanc, du doux repos, poème, sur papier rose | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2011

Kobayashi Issa, Sous le ciel de Shinano

la neige doucement descend

qui aurait encore le cœur à rire

sous le ciel de Shinano

au soir

parlant avec la terre

les feuilles tombent

au soir tombant

un vol d'oies sauvages les fumées

blotti sur moi-même

herbes échevelées

le froid se sent

rien qu'à vue d'œil

silence des réclusions d'hiver

cette nuit j'ai entendu

la pluie tomber sur la montagne

juste de quoi faire un feu

les feuilles mortes

que le vent m'a apportées

Kobayashi Issa [1763-1827], Sous le ciel de Shinano, textes choisis et traduits par Alain Gouvret et Nobuko Imamura, Arfuyen, 1984, n.p.

Quelques éléments bibliographiques sur le haïku en français.

Anthologie du haïku en France, sous la dir. de Jean Antonini, Lyon, Aléas, 2003.

Au fil de l'eau : les premiers haïku français, éd. établie par Éric Dusert, Paris, Mille et une nuits, 2003.

BAUDRY Micheline (sous la direct.), Sur d'autres pas : géographie du haïku canadien-français, Seichamps, Association française de haïku, 2004.

BAUMANN Lucien, Haïkaï à la française, Strasbourg, L. Baumann, 1983.

BELLEN Salim, L'Échelle brisée, Seichamps, Association française de haïku, 2006.

BERGÈSE Paul, Le coucou du haïku, gravures de Titi Bergèse, Véron, éd. de la Renarde rouge, 2003.

BIGA Daniel, La Chasse au haïku, Bouvron, Les éd. du Chat qui tousse, 1998.

BLANCHE Patrick, L'apprenti-bouddha et l'arbre d'en face, Seichamps, Association française de haïku, 2006.

BOISSÉ Hélène, Le jour ne se lève jamais seul : haïkus, Association française de haïkus, 2009.

BORDES Luc, L'esprit du promeneur : haïkus, Lyon, Assocaition française de haïku, 2009.

BOUDET Alain, Haïku du soleil, ill. d'Adeline Lorthios, Toulon, Pluie d'étoiles, 2004.

Bourgeons éclos, (sous la direct. de Daniel Py), par les lauréats du concours Haïku-Sebryu d'internet, illustr. par Ion Codrescu, Seichamps, Association française de haïku, 2003.

CALAFERTE Louis, Haïkaï du jardin, Paris, Gallimard, 1991.

CALMANT Michel, 66 haïkus anciens et modernes, préface de Dietrich Krusche, Paris, Librairie-galerie Racine, 2007.

CAZALIS Alain et MORI Eiko, Haïku, 5 eaux-fortes d'A. Cazalis et 5 de E. Mori, avec 32 poèmes haïkus de Claude Carcassonne, Marseille, L'Échoppe, 1993.

CHIPOT Dominique (coordination de -), Le soleil sur la rosée, ouvrage collectif, illustré par les élèves de l'école Pauline Kergomard d'Arras, Seichamps, Association française de haïku, 2006.

CLAUDEL Paul, Cent phrases pour éventail, présentation de Michel Truffet, Paris, Gallimard, 1996 (1ère éd., 1926).

CONSTANTIN Pierre, Vivant (haïku), encres de Michel Joyard, Cannes, éd. Tipaza, 1999.

CONVERSET Pierre, Haïku des pierres, photog. de l'auteur, textes de J. Poullaouec, préf. d'Yves Coppens, Rennes, Apogée, 2006.

COURTAUD Pierre, Trente-trois haïkaï des sites et autres modèles, La Souterraine, La Main courante, 1987.

COURTAUD PIERRE, Onze haïkaï de la fluidité, ill. par Guy Teste, Berthecourt, G & g, 2001.

DESCÔTEAUX Diane, L'heure du thé : haïku, préf. de Georges Karedas, Paris, éd. Karedas, 2008.

DRUART Henri, Pincements de cordes, 288 haïkaïs en 24 séries, préface de René Maublanc, Reims, éd. du Pampre, 1929.

D'un ciel à l'autre : anthologie de haïkus de l'Union européenne, Seichamps, Association française de haïkus, 2006.

Éclair soudain : haïkus francophones, Seichamps, Association française de haïku, 2005.

FOURIER Claire, Le temps de le dire : haïku d'été, Paris, éd. J.-P. Rocher, 2004.

FOURIER Claire, Tâches de rousseur : haïku d'automne, préf. de Jean Markale, Paris, éd. J.-P. Rocher, 2006.

FRAIN Irène, Chat haïku, eaux-fortes de Bernard Vercruyce, Auvers-sur-Oise, Au chat mage, 1997.

GASC Yves, Infimes débris : 60 haïkus, Paris, éd. Saint-Germain-des-Prés, 1980.

GASC Yves, L'Eaublier : 99 haïkus, Paris, Le Méridien, 1990.

GILBERT-LECOMTE Roger, Neuf haïkaï, Montpellier, Fata Morgana, 1977.

Gong, revue francophone de haïku, Seichamps, Association française de haïku, n° 1, nov. 2004.

GUINSBOURG Élisabeth, 1000 haïkus, dessin de Danièle Le Bricquir, Paris, Caractères, 1999.

Haïku, Le Hotwald, éditions LUS [= Libre université de Samadeva], 2007.

Haïku : anthologie canadienne, préparée sous la dir. de Dorothy Howard et André Duhaime, Montréal, éd. Asticou,

HULIN Bruno, Le Geai grincheux, ill. de Jean-Marc Demabre, Seichamps, Association française de haïku, 2004.

LACHÈZE Henri, D'un silence à l'autre : haïkaï, Sainte-Geneviève-des-Bois, Maison rhodanienne de poésie, 1999.

Le Haïku en français, Seichamps, Association française de haïku, 2003.

LANOUE David, Fou de haïkus, traduit de l'anglais (américain) par Alain Adaken et Richard Carter, Rennes, La Part commune, 2008.

MALINEAU Jean-Hugues, Trente haïku rouges ou bleus, ill. de Christian Piéron, Toulon, Pluie d'étoiles, 2000.

MARICOURT Paul de, D'un quai à l'autre : haïkus et senryûs du métro, illustr. de Thierry Poulhès, Seichamps, Association française de haïku, 2008.

MAUDUY Jean-Pierre, Assis sur un muret de pierre : poèmes et esprit du haïku, J.-P. Mauduy, 2003.

MELANÇON Robert, Quartiers d'hiver, avec 3 photographies d'Yves Laroche, Seichamps, Association française de haïku, 2007.

MICHELOT Soizic, Haïku, Petits chants de la pluie et du beau temps, Rennes, La Part commune, 2010.

NOIR Michel, J'entends une fourmi : haïkus, Paris, éd. de La Différence, 1994.

OSANATI Jacques, La tulipe et l'espoir : haïku et son commentaire, photog. de Xavier Coulmier, Aix-en-Provence, l'Ouisti, 2007.

PALAQUER Patrice, Chroniques d'Oburo : haïku d'un planqué, illust. de Nishi, Seichamps,

Association française de haïku, 2003.

Ploc, La revue du haïku, Association pour la promotion du haïku, Seichamps, n° 1, déc. 2008.

POULLAOUEC Jacques, Haïku des quatre éléments, Rennes, La Part commune, 2006.

POUPAS Jean-Pierre, Bref, des haïku, Le Pallet, Traces, 2002

POUPAS Jean-Pierre, Haïku d'œil, vignettes de M.-F. Lavaur, Le Pallet, éd. Traces, 2005.

POUPAS Jean-Pierre, Ma tasse de thé : haïku monostiques, Le Pallet, Traces, 1998.

PY Daniel, Haïku : 1999-2000, trad. en anglais de l'auteur, ill. d'Odette Py, Aguessac, éd. associatives Clapàs, 2001.

QUERO Pascal, Pas de fil entre les regards, illustrations de Line Michaud, Seichamps, Association française de haïku, 2006.

QUINTA Philippe, Comme nous la mouche, haïkus et senryûs, Seichamps, Association française de haïku, 2008.

RAOUL Louis, Flaques du chemin : haïku, ill. de Michel-François Lavaur, Le Pallet, Traces, 1997.

RAY Lionel, Pages d'ombres, suivi de Un besoin d'azur et de Haïku, Paris, Gallimard,

Regards de femmes : haïkus francophones, réunis sous la direction de Janick Belleau, Montréal, éd. Adage, 2008.

RELIQUET Philippe, D'un loin si sombre : poèmes, haïku (1998-2003), avec deux dessins de Fred Deux,

RENONDIN Françoise, Si la terre ainsi demeure, suivi de 19 haïkus, Blois, F. Renondin, vers 1998.

RIBIÈRE René, Haïkaï, poèmes, Cavaillon, imprimerie Mistral, 1968.

ROUBAUD Jacques, Io et le loup : dix-sept plus un plus un haïku en ouliporime, Paris, Oulipo, 1981.

SELLÈS Jacques, Haïkus sous la neige, suivi de Gouttes de vitre, Le Bugue, l'Ivre cœur, 2002.

SIGG Juan, Parfums escarpés, Seichamps, Association française de haïku, 2005.

STÉFAN Jude, Stances (ou 52 contre-haï-ku), Cognac, Le temps qu'il fait, 1991.

TABLADA José Juan, Papillons de l'instant, adaptés par Patrick Blanche, Association française de haïku, 2009.

TANGUY Pierre, Haïku du chemin : en Bretagne intérieure, Rennes, La Part commune, 2002.

TANGUY Pierre, Haïku du sentier de montagne, préf. d'Alain Kerven, Rennes, La Part commune, 2007.

TIXIER Roland, Temps ordinaire banlieue est, 100 haïkus inédits, Grenoble, Le Pré carré, 2004.

Trois graines de haïku, Seichamps, Association française de haïku, 2009.

VERBEKE Geert, Baobab, Seichamps, Association française de haïku, 2006.

VILLENEUVE Jocelyne, Feuilles volantes, recueil de poèmes rédigés à la façon du haïkaï, suivi d'une bibliographie du haïkaï, Canada, Naasman, 1985.

WHITE Kenneth, Les cygnes sauvages : voyage haïku, trad. de l'anglais par Marie-Claude White, Paris, Grasset, 1990.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kobayashi issa, sous le ciel de shinano, haïku, haïkaï | ![]() Facebook |

Facebook |

20/12/2011

Henti Michaux, Moments, Traversées du temps

Sur des lignes tracées sans but sur le papier ; sur des pages de

lignes.

Ennoblie par une trace d'encre, une ligne fine, une ligne, ou plus rien ne pue

Pas pour expliquer, pas pour exposer, pas en terrasses, pas monumentalement

Plutôt comme par le Monde il y a des anfractuosités, des sinuosités, comme il y a des chiens errants

une ligne, une ligne, plus ou moins une ligne...

En fragments, en commencements, prise de court, une ligne, une ligne...

... une légion de lignes

Alevins de l'eau nouvelle d'un sentiment qui point, parle, rit, ravit ou qui déjà par moments poignarde

Échappées des prisons reçues en héritage, venues non pour définir, mais pour indéfinir, pour passer le râteau sur, pour reprendre l'école buissonnière, lignes, de-ci de-là, lignes,

Dévalantes, zigzagantes, plongeantes pour rêveusement, pour distraitement, pour multiplement... en désirs qui s'étirent, qui délivrent.

Débris sans escorte, le réel déminé,

Souris du souvenir indéfiniment se profilant à 'horizon de la page,

ou bien tracés légers d'avenir incertain.

D'aucune langue, l'écriture —

sans appartenance, sans filiation

Lignes, seulement lignes.

Henri Michaux, Moments, Traversées du temps, "Le Point du jour", Gallimard, 1973, p. 29-31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henti michaux, moments, traversées du temps, lignes | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2011

Jean-Yves Masson, Neuvains du sommeil et de la sagesse

Je n'ai pas eu à la chercher longtemps, la maison grise. Soudain

près du grand pont de pierre, au bout de cette rue trop noire,

elle était là. Et si je l'avais imaginée différente,

passé le bref étonnement je crus l'avoir connue depuis toujours.

Enfant, à l'une ou l'autre de ces fenêtres

tu te penchais. Mais point de jardin, point d'allée :

le bruit seulement de la rue — carrioles, chevaux et voitures —

et l'heure au clocher de l'église, les cris d'enfants au loin...

Plus rien ici ne se souvient de ton sourire.

Jean-Yves Masson, Neuvains du sommeil et de la sagesse, éditions Cheyne,

2007, p. 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-yves masson, neuvains du sommeil et de la sagesse | ![]() Facebook |

Facebook |

18/12/2011

Paul Celan, La Rose de personne, traduction Martine Broda

... Bruit la fontaine

Vous couteaux aiguisés de prière,

de blasphème, de prière,

de mon

silence.

Vous mes paroles, qui vous estropiez

avec moi, vous

mes paroles droites.

Et toi :

toit, toi, toi,

de vérité chaque jour plus vraie

écorché, mon plus-tard

des roses — :

Combien, ô combien

du monde. De

chemins.

Aile, tu es béquille. Nous — —

Nous chanterons la chanson d'enfant, celle,

entends-tu, celle

avec les « hom », avec les « mes », avec les hommes, oui, celle

avec la broussaille, avec

la paire d'yeux, qui restait prête là-bas :

larme-et-

larme.

... Rauscht der Brunnen

Ihr gebet-, ihr lästerungs-, ihr

gebetscharfen Messer

meines

Schweigens.

Ihr meine mit mir ver-

Krüppelnden Worte, ihr

meine geraden.

Und du :

du, du, du

mein täglich wahr- und wahrer-

geschundenes Später

der Rosen — ;

Wievel, o wievel

Welt. Wievel

Wege.

Krücke du, Schwinge. Wir — —

Wie werden das Kinderlied singen, das,

hörst du, das

mit den Men, mit den Schen, mit den Menschen, ja das

mit dem Gestrüpp und mit

dem Augenpaar, das dort bereitlag als

Träne-und-

Träne.

Paul Celan, La Rose de personne (Die Niemandsrose), édition bilingue, traduction de Martine Broda, Le Nouveau Commerce, 1979, p. 61 et 60.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan la rose de personne, martine broda, fontaine | ![]() Facebook |

Facebook |

17/12/2011

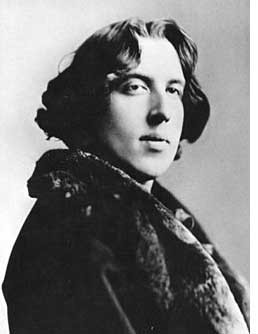

Oscar Wilde, L'artiste, et Madonna mia

L'artiste

Un soir, il lui vint l'âme le désir de façonner l'image du Plaisir qui ne dure qu'un moment. Et il s'en alla par le monde pour chercher du bronze. Car il ne pouvait penser qu'en bronze.

Un soir, il lui vint l'âme le désir de façonner l'image du Plaisir qui ne dure qu'un moment. Et il s'en alla par le monde pour chercher du bronze. Car il ne pouvait penser qu'en bronze.

Mais tout le bronze du monde entier avait disparu, et nulle part dans le monde entier on ne put trouver aucun bronze, que le bronze de

la statue La Douleur qui dure pour toujours.

Or, cette statue, il l'avait lui-même de ses propres mains façonnée, et il l'avait placée sur la tombe du seul être qu'il eût aimé dans la vie. Sur la tombe de l'être défunt qu'il avait le plus aimé, il avait

placé cette statue qu'il avait lui-même faite, afin qu'elle fût comme un signe

de l'amour humain qui ne meurt pas et un symbole de la douleur humaine qui dure pour toujours. Dans le monde entier, il n'y avait d'autre bronze que le bronze de cette statue.

Il prit cette statue qu'il avait façonnée et il la plaça dans un grand creuset et il la livra au feu.

Et du bronze de la statue La Douleur qui dure toujours, il a façonné la statue du Plaisir qui ne dure qu'un moment.

Oscar Wilde, Poèmes en prose, traduction Henri D. Davray [1898], dans Œuvres,

édition publiée sous la direction de Jean Gattégno, Bibliothèque de la Pléiade,

Gallimard, 1996, p. 33.

Madonna mia

Une fillette, un lis, inapte à la douleur du monde,

Cheveux bruns et soyeux tressés autour de ses oreilles,

Aux yeux charmeurs voilés de larmes folles,

Telle une eau d'un bleu pur dans un brouillard de pluie,

Et des joues pâles ignorantes des baisers,

Lèvres rouges qui ont toujours craint l'amour,

Gorge aussi blanche que gorge de colombe,

Sur le marbre de laquelle s'inscrit une veine de pourpre.

Pourtant, bien que mes lèvres ne cessent de te louer,

Je n'ose même pas embrasser ton pied,

Tant je suis assombri par les ailes de la peur,

Tel Dante, se tenant auprès de Béatrice,

Sous le poitrail en feu du Lion, lorsqu'il vit

La septième splendeur et l'escalier d'or (1).

Oscar Wilde, Poèmes, traduction Bernard Delvaille, dans op. cité., p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscar wilde, l'artiste, madonna mia, poèmes en prose | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2011

Jacques Réda, La Liberté des rues

Retour de Gif

(À Pierre Bergounioux)

Pendant un bon moment, j'acquiers la certitude d'avoir été délégué ce soir sur cette route, en poussière de diamant, et qu'une vague de feu qui ne brûle pas submerge dans les virages : c'est le feu de la source même dont il a gardé la fraîcheur. Alors les bois d'alentour brusquement s'assombrissent, pressés le long des talus comme de grands animaux curieux. J'entends leur souffle, à travers le déplacement d'air, chaque fois que j'en dépasse un plus proche. C'est en même temps farouche et fraternel. Je devrais donc m'arrêter tous les trente mètres pour répondre à cette affection. Mais pourquoi négliger les autres ? Or il y en a vraiment beaucoup, et qui dégringolent et qui grimpent à droite vers la rivière au nom (1) de restaurant de servante de faubourg, à gauche vers l'immensité de savane rose où luit l'étang de Saclay. Trois ou quatre fois quand même je fais halte, et flatte un de ces troncs rugueux ou moussus. La roue dont ils sont les rayons se suspend alors comme les miennes dans le déferlement de la chute d'or. Elle se remet à tourner dès que j'avance, prouvant que j'appartiens en quelque manière au moyeu. Tel est mon rôle, aussi modeste que celui de la rivière, dans l'accomplissement de ce moment qui ne durera pas, qui n'est ni du présent puisque je passe, ni du passé parce que je le vis — et que si bonne soit-elle un jour j'en aurai perdu la mémoire. Je ne suis là que pour recueillir, et ensuite disparaître au profit de cette lumière qui, elle, fait que rien ne peut cesser de ce qu'elle touche un seul instant.

Pendant un bon moment, j'acquiers la certitude d'avoir été délégué ce soir sur cette route, en poussière de diamant, et qu'une vague de feu qui ne brûle pas submerge dans les virages : c'est le feu de la source même dont il a gardé la fraîcheur. Alors les bois d'alentour brusquement s'assombrissent, pressés le long des talus comme de grands animaux curieux. J'entends leur souffle, à travers le déplacement d'air, chaque fois que j'en dépasse un plus proche. C'est en même temps farouche et fraternel. Je devrais donc m'arrêter tous les trente mètres pour répondre à cette affection. Mais pourquoi négliger les autres ? Or il y en a vraiment beaucoup, et qui dégringolent et qui grimpent à droite vers la rivière au nom (1) de restaurant de servante de faubourg, à gauche vers l'immensité de savane rose où luit l'étang de Saclay. Trois ou quatre fois quand même je fais halte, et flatte un de ces troncs rugueux ou moussus. La roue dont ils sont les rayons se suspend alors comme les miennes dans le déferlement de la chute d'or. Elle se remet à tourner dès que j'avance, prouvant que j'appartiens en quelque manière au moyeu. Tel est mon rôle, aussi modeste que celui de la rivière, dans l'accomplissement de ce moment qui ne durera pas, qui n'est ni du présent puisque je passe, ni du passé parce que je le vis — et que si bonne soit-elle un jour j'en aurai perdu la mémoire. Je ne suis là que pour recueillir, et ensuite disparaître au profit de cette lumière qui, elle, fait que rien ne peut cesser de ce qu'elle touche un seul instant.

Jacques Réda, La Liberté des rues, Gallimard, 1997, p. 43-44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, la liberté des rues, gif, pierre bergounious | ![]() Facebook |

Facebook |