01/05/2012

Montéhus, L'impôt sur les feignants (chanson, 1930)

L’impôt sur les feignants

Que l’on impose les très grandes richesses,

Ceux qui possèdent des châteaux, des palais,

Ceux dont la vie n’est faite que d’allégresse

Sans nul souci, ne travaillant jamais,

Que l’on impose les archi-millionnaires

Mais qu’ désormais on laisse à l’ouvrier

Intégralement l’argent de son salaire

Pour qu’il n’y ait plus d’ misère à son foyer.

Au lieu d’imposer l’ travailleur

Qui gagne le pain de ses enfants

Imposez plutôt les noceurs

Qui gaspillent tant d’argent.

Refrain :

Oh, oui ! La loi qu’il fallait faire

J’ vous l’ dis, messieurs du Parlement

C’est pas l’impôt sur les salaires

Mais c’est l’impôt sur les feignants

Vous qui voulez qu’on repeuple la France

N’écrasez pas par de nouveaux impôts

Le travailleur, car alors sa conscience

Se révolterait contre tous ses bourreaux.

Ce que le père peut gagner à l’usine

Ça, c’est sacré ! Messieurs, n’y touchez pas !

Oui, votre impôt, c’est l’impôt d’ la famine

Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas

Au lieu d’imposer l’ travailleur

Qui enrichit l’ gouvernement

Imposez plutôt les noceurs

Et qu’ils paient pour les pauvres gens

Gaston Mardochée Brunschwick, dit Montéhus (1872-1952)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montéhus, l'impôt sur les feignants | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2012

Walt Whitman, dans Pierre Leyris, Esquisse d'une anthologie...

J'ai traversé un jour une ville populeuse...

J'ai traversé un jour une ville populeuse, gravant dans mon cerveau pour m'en servir un jour ses spectacles, son architecture, ses coutumes, ses traditions,

Or à présent de toute cette ville je ne me rappelle qu'une femme rencontrée là par hasard qui m'a retenu pour l'amour de moi.

Jour après jour, nuit après nuit nous restâmes ensemble, tout le reste je l'ai oublié depuis longtemps.

Je ne me rappelle, dis-je, que cette femme qui s'attacha à moi avec passion.

Et voici de nouveau que nous nous promenons, qu'à nouveau nous nous aimons, qu'à nouveau nous nous séparons,

À nouveau elle me tient la main : il ne faut pas que je parte,

Je la vois tout contre moi, lèvres muettes, triste et tremblante.

Once I pass'd through a populous city —

Once I pass'd through a populous city imprinting my brain for future use with its shows, architecture, customs, traditions,

Yet now of all that city I remember only a woman I casually met there who detain'd me for love of me,

Day by day and night by night we were together — all else has long been forgotten by me,

I remember I say only that woman who passionately clung to me,

Again wa wander, we love, we separate again,

Again she holds me by the band, I must not go,

I see her close beside me with silent lips sad and tremulous.

Pierre Leyris, Esquisse d'une anthologie de la poésie américaine du XIXe siècle, édition bilingue, Gallimard, 1995, p. 149 et 148.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walt whitman, pierre leyris, poésie américaine, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2012

Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus vite, hélas....

Dans cette ville que tu n'aimais pas

Dans cette ville que tu n'aimais pas

Où tu as passé tant de jours

Que les compter te fait vomir

Peur de ce que tu ne reconnais pas !

Peur de tout ce que tu as vu !

Croisant et recroisant les rues

Manières de neiges manières de boues

Manières de mutisme têtes de loup

Dans cette ville que tu n'aimais pas

Dont tu n'as jamais su te déruer

À cause de tout ce que tu ne sais pas

Travaillé de syllabes tous ces étés

Hébété de ces morts qui te sont morts là

Dans cette ville que tu n'aimais pas

Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus

vite, hélas, que le cœur des humains, 150 poèmes, 1991-1998,

Poésie /Gallimard, 2006 [1999], p. 102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacque roubaud, la forme d'une ville... | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2012

Alain Veinstein, Scène tournante

À haute voix mon nom

impossible de le prononcer

Je me cache pour ne pas me faire prendre

J'ai l'impression que ses lettres vont être écartées

afin que son secret en soit extirpé

et jeté en pâture aux chiens,

sans aucune pitié.

Quelques lettres ici, tournent à la haine.

Chaque fois, aujourd'hui,

que je décline mon identité,

j'entends et aboiements

et voient des projecteurs lancer leurs poursuites

du haut de formes indistinctes

que je prends pour des miradors.

Alain Veinstein, Scène tournante, "Fictions et & Cie",

Seuil, 2012, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain vainstein, scène tournante, nom, identité | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2012

Hilda Doolittle, Le jardin près de la mer

Nuit

La nuit a séparé

l'un de l'autre

et recroquevillé les pétales

sur le dos de la tige

et dessous, en rangs crépus ;

dessous, sans défaillir,

dessous, jusqu'à ce que les peaux se fendent,

et sur le dos de la tige, jusqu'à ce que chaque feuille

s'en détache à force de pencher ;

dessous, avec sévérité,

dessous, jusqu'à ce que les feuilles

soient recourbées,

jusqu'à ce qu'elles tombent sur le sol,

courbées jusqu'à ce qu'elles soient brisées.

O nuit,

tu prends les pétales

des roses dans ta main,

mais tu laisses le cœur nu

de la rose

périr sur la branche.

Night

The night has cut

each from each

and curled the petals

back from the stalk

and under it in crisp rows ;

under at an unfaltering pace,

under till the rinds break,

back till each bent leaf

is parted from its stalk ;

under at a grave pace,

under till the leaves

are bent back

till they drop upon the earth,

back till they are all broken.

O night,

you take the petals

ot the roses in your hand,

but leave the stark core

of the rose

to perish on the branch.

H[ilda] D[oolittle], Le jardin près de la mer, traduit

de l'anglais et présenté par Jean-Paul Auxeméry,

Orphée / La Différence, 1992, p. 99 et 98.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ilda doolittle, le jardin près de la mer, la rose, la nuit, jean-paul auxeméry | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2012

Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires

L'Aile du scarabée

[...]

Il nous semble que le discours poétique s'est amenuisé à mesure qu'il poursuivait son élan, jusqu'à devenir ce flot de peu d'importance, rendu comme toute chose périssable, renouvelable à loisir, aussi précaire que les objets, les passions, espérances et désespérances qui agitent le monde et l'entourent d'un filet serré d'illusions et de convenances. Alors que notre civilisation doit affronter le nouveau millénaire, un quelconque Bulgare de Bulgarie, dans un cabaret de Sofia, peut énoncer cette phrase désolante : « Nous n'avons plus besoin de symboles. » Nous pouvons légitimement nous demander ce qu'en penserait Candide et même Pangloss.

D'ailleurs, à mon sens, la question n'est pas de savoir si nous devons céder à l'hédonisme contemporain, à l'indifférence des individus et des sexes, à l'espoir d'une communication généralisée et sans objet. Nous savons que les avant-gardes, autrefois, ont soutenu les totalitarismes, par besoin, par innocence souvent, cela exigeait alors une sorte de courage. L'avant-garde aujourd'hui ne soutient plus personne, elle suit aveuglément cette voie incontrôlée du progrès machinal.

Elle en reproduit les tares, les manipulations et les errements, elle donne sans discernement la main aux forces qui contribuent à la destruction du monde. Il s'agit pour nous seulement de savoir si cet ordre du monde nous convient. Il n'est pas question de sacraliser l'art ou de le désacraliser, il s'agit de savoir si le monde sans le sacré — privé de ses dieux innombrables — est plus enviable et vivable que le monde qui possède des espérances et des symboles et qui se préoccupe encore des possibles de son futur.

(1999)

[...]

Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires, chroniques, Poésie / Flammarion, 2012, p. 17-18.

© Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, les variations légendaire, avant-garde | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2012

Place de la Sorbonne, revue annuelle, n° 2, mars 2012

On ne dit rien de remarquable quand on insiste sur le rôle essentiel des revues, quel que soit leur tirage (souvent modeste) et leur fréquence, pour la diffusion de la poésie : à côté d'auteurs bien connus, qui attirent l'acheteur, bien des auteurs nouveaux trouvent là un support indispensable. Leur diversité reflète la variété du paysage poétique en France, qu'elles soient pour l'essentiel consacrées à la poésie — Action poétique, Dans la lune, N4728, Nu(e), Rehauts, Triages, etc. — ou accordent une part plus ou moins importantes à d'autres formes de littérature, aux arts et à la lecture des œuvres — Conférence, L'Étrangère, Europe, Friches, Fusées, Il Particolare, Thauma, etc.1 Il faudrait ajouter la riche floraison de sites et blogs qui, sans les remplacer, complètent le rôle des revues papier.

En tout cas, l'arrivée d'une nouvelle revue ne peut que réjouir. Le second numéro de Place de la Sorbone, qui a pour sous-titre "Revue internationale de poésie de Paris Sorbonne", a vu le jour en mars. Son rédacteur en chef, Laurent Fourcaut, poète, est aussi un universitaire fin connaisseur de la poésie contemporaine, à laquelle une large pace est donnée (le 1/3 de la livraison), avec des poètes reconnus — de Marie-Claire Bancquart, Charles Dobzynsky à Jean-Pierre Verheggen —, d'autres beaucoup moins. Une large place est réservée à la poésie d'autres langues : Erich Fried pour l'allemand, Diane Glacy pour l'anglais des États-Unis, Rachel pour l'hébreu, David Rosenman-Taub pour l'espagnol du Chili ; les traductions, de qualité, sont toujours précédées du texte original, ce que ne font guère la plupart des revues.

Plusieurs rubriques prolongent ces deux ensembles. Dans cette livraison, Michel Collot, dont on connaît les travaux sur la poésie, donne des pistes pour s'y retrouver dans "le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" ; d'une manière fort différente, Lionel Ray éclaire lui aussi dans un entretien la situation de la poésie vivante, tout comme le font les réflexions sur la question du sens de Jean-Claude Pinson.

Il faut ajouter "Contrepoins" avec les picto-clichés de Roxane Maurer et leur lecture, "Vis-à-vis" où un poème (de Claude Ber) est commenté, et des notes de lecture qui ne privilégient pas des ouvrages récents mais s'apparentent, un peu trop, plus à de mini monographies qu'à des notes. La revue (372 pages) est éditée sur un beau papier, avec une mise en pages aérée, une typographie bien lisible, et son prix (15 €) est modique. Longue vie à cette Place de la Sorbonne !

Place de la Sorbonne, n° 2, revue annuelle, éditions du Relief, 15 €.

Cet article a paru dans Les carnets d'eucharis début avril 2012.

Conclusion de Michel Collot, "Le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" (p. 20-21)

(...) le paysage, qui appartient à une longue tradition, n'est pas pour autant un thème passéiste ou nostalgique : il participe pleinement de l'actualité littéraire, artistique et intellectuelle en France et dans beaucoup d'autres pays, où les questions d'environnement sont devenues un enjeu majeur, à la fois social et culturel. Dans le champ poétique, sa résurgence répond au besoin de dépasser la clôture du texte et de la subjectivité pour ouvrir le poème au monde, car le paysage le plus familier comporte un horizon par lequel il s'ouvre sur l'ailleurs, et il est déjà en lui-même une image du monde.

Renouer ainsi avec le monde, c'est peut-être aussi un moyen pour les poètes de retrouver le contact avec un public plus large. Après les stratégies de rupture ou de repli qui ont caractérisé les dernières décennies du XXe siècle, beaucoup ont ressenti le besoin de restaurer la communication poétique avec le monde et avec le lecteur en mettant en œuvre ce que j'appellerai avec Édouard Glissant une « poétique de la relation ».

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : place de la sorbonne, revue, laurent fourcaut, michel collot, erich fried, rachel | ![]() Facebook |

Facebook |

24/04/2012

Sylvia Plath, Arbres d'hiver, précédé de La Traversée

Appréhensions

Il y a ce mur blanc, au-dessus duquel le ciel se crée —

Infini, vert, totalement intouchable.

Les anges y nagent, et les étoiles, dans l'indifférence aussi.

Ils sont mon milieu.

Le soleil se dissout sur ce mur, il saigne ses lumières.

Un mur gris maintenant, griffé, ensanglanté.

N'y a-t-il aucune issue hors de l'esprit ?

Dans mon dos des marches descendent en spirale au fond d'un puits;

Il n'y a pas d'arbres ni d'oiseaux en ce monde,

Il n'y a qu'une aigreur.

Ce mur rouge se crispe continuellement :

Un poing rouge qui s'ouvre et se ferme,

Deux sacs gris, parcheminés —

C'est de cela que je suis faite, cela et une terreur

D'être emportée dans un lit roulant sous des croix et une plume

de pietà.

Sur un mur noir, des oiseaux non identifiables

Font pivoter leur tête et crient.

Il n'est pas question d'immortalité parmi ceux-là !

Un vide glacé vient à notre rencontre :

Il nous rejoindra vite.

There is this white hall, above which the sky creates itself —

Infinite, green, utterly untouchable.

Angels swim in it, and the stars, in indifference also.

There are my medium.

The sun dissolves on this wall, bleeding its lights.

A grey wall now, clawed and bloody.

Is there no way out of the mind ?

Steps at my back spiral into a well.

There are no trée orbirds in this world

There is only a sourness.

This red wall winces continually :

A red fist, opening and closing,

Two grey, papery bags —

This what I am made of, this and a terror

Of being wheeld off under crsses and a rain of pietas.

On a black wall, unindentifiable birds

Swivel their heads and cry.

There is no talk of immortality among them !

Cold blanks approach us :

They move in a hurry.

Sylvia Plath, Arbres d'hiver, traduit par Françoise Morvan, précédé de La Traversée, traduit par Valérie Rouzeau, présentation de Sylvie Doizelet, édition bilingue, Poésie / Gallimard, 1999, p. 147 et 149, 146 et 148.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d'hiver, la traversée, françoise morvan, valérie rouzeau | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2012

Jean-Luc Parant, Dix chants pour tourner en rond

Le chant du jour et de la nuit

Et s'il fait jour sur chacun de nous

C'est parce que nous nous sommes détachés les uns des autres

C'est parce que nous nous sommes éloignés de tout ce qui nous entoure

et que nous avons été expulsés de notre nuit

et nous sommes chacun l'infime éclat

l'infime éclat de l'explosion d'une immense nuit

et nous brillons

et depuis nous brillons dans le soleil

Et il y a ces vides entre nos images

ces vides qui sont les cassures de notre nuit

ces vides qui sont les cassures de notre nuit

les brisures de notre amour

les brisures de notre amour

et il y a cette lumière entre nous qui nous sépare

qui nous décolle les uns des autres

ce jour qui nous a laissés seuls sur la terre

ce jour qui nous a laissés seuls sur la terre

Et les rayons du soleil sont les fêlures qui ont ébranlé notre nuit

nous nous sommes aimés mais le feu a tout brûlé

nous sommes nés par cette blessure dans le ciel tout bleu :

le soleil recouvrit tout

les étoiles disparurent

l'infini n'exista plus

la lumière fut le sang qui nous fit naître

la lumière fut le sang qui nous fit naître

[...]

Jean-Luc Parant, Dix chants pour tourner en rond, éditions

de la Différence, 1994, p. 35-36.

© Photo Jacqueline Salmon.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc parant, dix chant pour tourner en rond, nuit, jour, soleil | ![]() Facebook |

Facebook |

22/04/2012

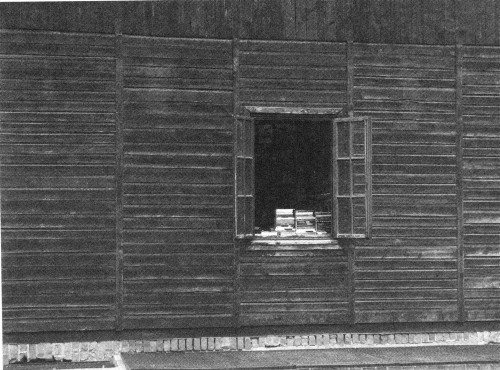

Georges Didi-Huberman, Écorces

Ce baraquement du camp d’Auschwitz a été transformé en stand commercial : il vend des guides, des cassettes, livres de témoignage, des ouvrages pédagogiques sur le système concentrationnaire nazi. Il vend même une bande dessinée très vulgaire, qui semble raconter les amours d’une prisonnière et d’un gardien du camp. Il est donc un peu tôt pour se réjouir complètement. Auschwitz comme Lager, ce lieu de barbarie, a sans doute été transformé en lieu de culture, Auschwitz comme « musée d’État », et c’est tant mieux. Toute la question est de savoir de quel genre de culture ce lieu de barbarie est devenu le site exemplaire.

Il semble qu’il n’y ait aucune commune mesure entre une lutte pour la vie, pour la survie, dans le contexte d’un « lieu de barbarie » comme le fut Auschwitz en tant que camp, et un débat sur les formes culturelles de la survivance, dans le contexte d’un « lieu de culture » comme l’est aujourd’hui Auschwitz en tant que musée d’État. Il y a pourtant bien une commune mesure. C’est que le lieu de barbarie a été rendu possible — puisqu’il fut pensé, organisé, soutenu par l’énergie physique et spirituelle de tous ceux qui y travaillèrent à nier la vie de millions de personnes — par une certaine culture, une culture anthropologique et philosophique (la race, par exemple), une culture politique (le nationalisme, par exemple), voire une culture esthétique (ce qui fit dire, par exemple, qu’un art pouvait être « aryen » et qu’un autre était « dégénéré ». La culture, ce n’est donc pas la cerise sur le gâteau de l’histoire : c’est encore et toujours un lieu de conflits où l’histoire même prend forme et visibilité au cœur même des décisions et des actes, aussi « barbares » ou « primitifs » soient-ils.

Georges Didi-Huberman, Écorces, éditions de Minuit, 2012, p. 19-20.

© Photo Georges Didi-Huberman, p. 19.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, Écorces, auschwitz, culture, barbarie | ![]() Facebook |

Facebook |

21/04/2012

Jacques Dupin, Gravir

La soif

J'appelle l'éboulement

(Dans sa clarté tu es nue)

Et la dislocation du livre

Parmi l'arrachement des pierres

Je dors pour que le sang qui manque à ton supplice,

Lutte avec les aromes, les genêts, le torrent

De ma montagne ennemie.

Je marche interminablement.

Je marche pour altérer quelque chose de pur,

Cet oiseau aveugle à mon poing

Ou ce trop clair visage entrevu

À distance d'un jet de pierres.

J'écris pour enfouir mon or,

Pour fermer tes yeux.

Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, gravir, la soif | ![]() Facebook |

Facebook |

20/04/2012

Les montagnes, les rizières et la mer, Dodoïstu (traduction Alain Kerven)

Que les grenouilles

Coassent dans l'eau

Et se lèvent dans ma mémoire

Les jours anciens

Il fait nuit noire et pourtant

Si vous venez en cachette

L'odeur du bois d'aloès

Vous servira de guide

Libérant leurs gosiers

D'un mutuel assaut

Des oiseaux par milliers

Sur la route des îles

Les oiseaux à tue-tête

Et le soir peu à peu

Les cloches se répondent

D'un monastère à l'autre

La septième heure déclinant

À l'aube je sarcle la rizière

Est-ce la rosée des champs

Ou des larmes de fatigue ?

Les soirs où tombe la neige

Les soirs où l'on moud le thé

Si vous vous souvenez de moi

Oh, venez !

Les Montagnes, les rizières et la mer, 64 Dodoïstu,

préface, traduction, dessins de Alain Kerven,

éditions Calligrammes, 1984, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain kerven, dodoïstu, les montagnes, les rizières et la mer | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2012

Jacques Bens, 41 Sonnets irrationnels

Amoureux

Tu dis oui, tu dis non, tu dis n'importe quoi,

Et tu me ris au nez, et moi je reste coi

Comme un enfant de chœur qui, pris de court, bafouille,

Tant l'eau de tes regards trouble et glace mon sang.

Au pied des mots brûlants, ma pauvre voix se rouille,

Rengainant ses plus tendres traits en son carquois

De peur de faire naître un sourire narquois

Sur tes lèvres dorées que mon baiser ne mouille.

Mais l'eau de tes regards trouble et glace mon sang.

Je blâme le crétin morose et languissant

Que je suis devenu sans bien m'en rendre compte,

Le front glacé, langue blanche et l'œil absent.

Comment pourrais-tu voir, en moi, plus qu'un passant ?

C'est ce qu'en gémissant, le soir, je me raconte.

Jacques Bens, 41 sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, 41 sonnets irrationnels | ![]() Facebook |

Facebook |

18/04/2012

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

I

Les cheveux et la gorge noués,

Un ruban bleu posé sur le front.

La petite fille trempe une araignée dans l'eau bouillante.

Jambes croisées,

à l'ombre d'un roseau,

elle jaunit de la tête aux pieds.

Ses crampes la reprennent.

Des mangues épluchées,

le noyau avalé par mégarde,

un rosbif cru.

C'est tout.

V

Au milieu de la pièce, elle recopie l'énoncé de la main gauche. Avec le dos strié, l'air triste.

Elle n'a pas mangé depuis deux jours. Les joues en feu (le banc est dur), les cheveux emmêlés, la dentelle sale.

Le repentir inscrit sur du papier de soie. Dédicace de l'enfant droite, assise au milieu d'une pièce. Lettres déliées, une boucle dans les yeux, elle éternue à la cinquième page.

Et se repend une dernière fois.

(Enfance d'une comtesse russe)

XII

(Cheveux de bataille)

Elles avaient le pied fin

Les idées claires

Se reposaient la nuit pour être en forme le jour

Buvant le jus d'une orange très sanguine

La manière forte pour ne pas trébucher

La mèche rebelle cingle dans la nuque

Enroulées

À trois

— Comme autrefois

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion,

1997, p. 11, 15 et 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, enfance, poupée | ![]() Facebook |

Facebook |

17/04/2012

Pierre Reverdy, Les épaves du ciel, Main d'œuvre

La repasseuse

Autrefois ses mains faisaient des taches roses sur le linge éclatant qu’elle repassait. Mais dans la boutique où le poêle est trop rouge son sang s’est peu à peu évaporé. Elle devient de plus en plus blanche et dans la vapeur qui monte on la distingue à peine au milieu des vagues luisantes des dentelles.

Ses cheveux blonds forment dans l’air des boucles de rayons et le fer continue sa route en soulevant du linge des nuages – et autour de la table son âme qui résiste encore, son âme de repasseuse court et plie le linge en fredonnant une chanson – sans que personne y prenne garde.

Pierre Reverdy, Les épaves du ciel, Gallimard, 1924, p. 22.

Tête à tenir

Une large bouffée de flammes

Sur la frise en bas des forêts

Le brouillard échappé des larmes

Sous une écharpe de rosée

L’odeur rugueuse des cigares

Le feu caché des feuilles mortes

Rayons cassés qui tissent ton sourire

Le visage effacé sous son voile de peur

Il va il vient il se retire

Un rayon de miel dans la cire

Une larme amère à ton cœur

Amour reviens dans le silence

Le poids de la main sur ton front

Et toujours la mort entêtée

La mort vorace

Pierre Reverdy, Le Chant des morts, 1944-1948, dans

Main d'œuvre, poèmes (1913-1949), Mercure de France, 1949, p. 412.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les épaves du ciel, main d'œuvre, la repasseuse | ![]() Facebook |

Facebook |