13/01/2012

Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco

ACHILLE. As-tu déjà pensé qu'un petit enfant ne boit pas, parce que pour lui n'existe pas la mort ? Toi, Patrocle, as-tu bu dès ton enfance ?

PATROCLE. Je n'ai jamais rien fait qui ne fût avec toi et comme toi.

ACHILLE. Je veux dire, quand nous étions toujours ensemble et jouions et chassions et que la journée était brève, mais que les années ne passaient pas, savais-tu ce qu'était la mort, ta mort ? Parce que dès l'enfance on se tue, mais on ne sait pas ce que c'est que la mort. Puis vient le jour où tout d'un coup l'on comprend, on est dans la mort et, dès lors, on est des hommes faits. On se bat et on joue, on boit, on passe la nuit dans l'impatience. Mais as-tu jamais vu un jeune garçon ivre ?

PATROCLE. Je me demande quand ce fut pour la première fois. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Il me semble avoir toujours bu et ignoré la mort.

ACHILLE. Tu es comme un enfant, Patrocle.

PATROCLE. Demande-le à tes ennemis, Achille.

ACHILLE. Je le ferai. Mais la mort pour toi n'existe pas. Et il n'est pas de bon guerrier qui ne craigne la mort.

PATROCLE. Pourtant je bois avec toi cette nuit.

ACHILLE. Et tu n'as pas de souvenirs ? Tu ne dis jamais: « J'ai fait ceci, j'ai fait cela », en te demandant ce que tu as véritablement fait, ce que tu as laissé de toi sur la terre et dans la mer ? À quoi sert de passer des jours si l'on n'en a point souvenir ?

PATROCLE. Quand nous étions deux jeunes garçons, Achille, nous ne nous rappelions rien. Seul nous importait d'être toujours ensemble.

ACHILLE. Je me demande si quelqu'un encore en Thessalie se rappelle ce temps. Et quand de cette guerre reviendront les compagnons là-bas, qui donc passera sur ces routes, qui donc saura qu'un jour nous aussi nous y fûmes — et que nous étions deux enfants comme maintenant il y en a certainement d'autres ? Sauront-ils, les enfants qui grandissent à présent, ce qui les attend ?

PATROCLE. On ne pense pas à cela quand on est enfant.

ACHILLE. Il y aura des jours qui devront naître encore et que nous ne verrons pas.

PATROCLE. N'en avons-nous pas déjà vu beaucoup ?

ACHILLE. Non , Patrocle, pas beaucoup. Un jour viendra où nous serons des cadavres. Où nous aurons la bouche frappée comme par le poing de la terre. Et nous ne saurons même pas ce que nous avons vu.

Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco [Dialoghi con Leuco], traduit de l'italien par André Cœuroy, Gallimard, "Du monde entier", 1964, p. 112-114.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, dialogues avec leuco, achille, patrocle, la mort | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2012

Théophile de Viau, Après m'avoir fait tant mourir

Sonnet

Au moins ai-je songé que je vous ai baisée,

Et bien que tout l'amour ne s'en soit pas allé,

Ce feu qui dans mes sens a doucement coulé,

Rend en quelque façon ma flamme rapaisée.

Après ce doux effort mon âme reposée

Peut rire du plaisir qu'elle vous a volé,

Et de tant de refus à demi consolé,

Je trouve désormais ma guérison aisée.

Mes sens déjà remis commencent à dormir,

Le sommeil qui deux nuits m'avait laissé gémir

Enfin dedans mes yeux vous fait quitter la place.

Et quoiqu'il soit si froid au jugement de tous,

Il a rompu pour moi son naturel de glace,

Et s'est montré plus chaud et plus humain que vous.

Sonnet

Je songeais que Phyllis des enfers revenue,

Belle comme elle était à la clarté du jour,

voulait que son fantôme encore fît l'amour

Et que comme Ixion1 j'embrassasse une nue.

Son ombre dans mon lit glissa toute nue

Et me dit : cher Tircis, me voici de retour,

Je n'ai fait qu'embellir en ce triste séjour

Où depuis ton départ le sort m'a retenue.

Je viens pour rebaiser le plus beau des Amants,

Je viens pour remourir dans tes embrassements.

Alors quand cette idole eut abusé ma flamme,

Elle me dit : Adieu, je m'en vais chez les morts,

Comme tu t'es vanté d'avoir foutu mon corps,

Tu te pourras vanter d'avoir foutu mon âme.

Théophile de Viau, Après m'avoir fait tant mourir, Œuvres choisies, édition présentée et établie par Jean-Pierre Chauveau, Poésie /Gallimard, 2002, p. 118 et 95.

1 Ixion, qui avait osé aimer Junon, fut éprouvé par Jupiter avec une nuée qui avait l'apparence de la déesse ; convaincu, grâce à ce stratagème, de sa culpabilité, Jupiter le foudroyé. [note de Jean-Pierre Chauveau]

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théophile de viau, sonnets, poème amoureux, xviième siècle | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2012

Luis Mizón, Passage des nuages, traduction Claude Couffon

1

Je me penche à la fenêtre

d'églises et de gares

lapidées

comme des couchers de soleil

afin d'y écouter la houle

de la forêt et de l'étoile.

2

Maison de l'homme déguisé

surpris dans le plaisir de sa mémoire

l'oisiveté intemporelle

de ses contes

3

Jardiner et musicien

dans les destins terrestres se regardent.

Éclats d'une même explosion.

Des voyageurs sans mémoire et sans corps

soudain traversent

la mémoire d'un autre corps.

4

Pétrole et mer

blé de la lune.

L'allégresse des grands moteurs

rafraîchit la nuit au ciel bas.

Et l'homme sur ses mots navigue.

5

Qu'il meure et masqué ressuscite

dans les pièces vides

au pied des escaliers

au fond des fleuves

sur le navire échoué.

6

Quel obscur papillon ?

Quel secret de la mer excite

l'oreille du musicien ?

Respiration de la pierre dure.

Soupir et voix enrouée.

1

Me asomo a la ventana

de iglesias y estaciones

apedreadas

como atardeceres

a escuchar la marejada

del bosque y de la estrella.

2

Casa del homre disfrazado

sorprendido en el placer de su memoria

en el ocio sin tiempo

de sus cuentos.

3

El jadinero y el músico

se miran en los dibujos de la tierra.

Fragmentos de una misma explosión.

Viajeros sin memorie y sin cuerpo

atraviesan de pronto

la memoria de otro cuerpo.

4

Petróleo y mar

trigo de la luna.

El júbilo de los grandes motores

refresca la noche baja.

Y el hombre navega en sus palabras.

5

Que muera y resucite disfrazado

en las piezas vacías

al pie de las escalas

al fondo de los ríos

en el barco encallado

6

¿ Qué oscura mariposa ?

¿ qué secreto de mar excita

la oreja del músico ?

Respiración de piedra dura.

Suspiro y voz enronquecida.

Luis Mizón, Passage des nuages, traduit de l'espagnol par Claude Couffon, éditions Unes, 1986, p. 45 et 47, 44 et 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis mizón, passage des nuages, claude couffon | ![]() Facebook |

Facebook |

Eduard Möricke, Poèmes / Gedichte, traduction de Nicole Taubes : recension

D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.

D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.

Eduard Mörike est entré au séminaire d'Urach, dans le Jura souabe, puis dans celui de Tübingen comme avant lui Hölderlin et Schelling. La vie de pasteur ne lui convenait pas et il finit par l'abandonner pour enseigner dans un pensionnat de jeunes filles à Stuttgart, mais l'enseignement qu'il avait reçu lui donna le goût des littératures grecque et latine. À côté des traductions qu'il publia, il a emprunté des genres à l'Antiquité, imité ses poètes préférés — "Acmée et Septimius", d'après Catulle, plusieurs fois présent — et les a régulièrement cités : Tibulle, Anacréon, Erinna, élève de Sappho, ou leur a rendu hommage : « Ô laisse-moi te célébrer, Théocrite aux multiples grâces ! » ("Théocrite").

On pourrait lire Mörike comme un poète résolument tourné vers le passé, il n'accorde en effet quasiment aucune place aux événements qui transformèrent le XIXe siècle, contrairement à son contemporain Heine. Son entourage n'est pas absent, mais en dehors d'une "Cantate pour l'inauguration de la statue de Schiller" (1839), il est présent dans des pièces de circonstance, parfois de quelques vers, écrites à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, d'un retour de cure, ou à propos de la mort d'un oiseau, du jouet d'un enfant, quand ce n'est pas pour déplorer la présence de moustiques qui gênent une promenade et empêchent la lecture au pied d'un arbre ("La plaie de la forêt"). On peut ajouter la satire de ceux qui s'imaginent importants et ont un air très ou, dernière pièce du volume, le congé donné au critique seulement soucieux de la taille du nez du narrateur : celui-ci lui « applique de tout cœur / Le bout de [son] soulier / Sur sa partie charnue, au bas du postérieur » ("Le congé").

On pourrait donc à juste titre se désintéresser d'une poésie trop tournée vers des modèles anciens et se vouant à rimer à propos de futilités. Ce serait aller bien vite en besogne. Ce n'est pas le "sujet" d'un poème qui importe, mais le travail dans la langue (voir Mallarmé), et si Mörike était nourri de l'Antiquité, il n'était guère différent en cela de beaucoup de poètes romantiques en Europe et il a souvent privilégié les mêmes motifs qu'eux. Il apprécie les petits faits de la vie quotidienne, les lieux sans apprêts, qu'il évoque en les transformant, par exemple pour exalter le sentiment de l'amitié (« De nouveau tu m'emplissais l'âme / Comme un frère ne le pourrait pas, comme jamais une femme ») ou, devant la nature, pour exprimer la faiblesse humaine ; ainsi dans la longue méditation après un voyage à Urach où il avait commencé ses études : « Au long des jours, des ans, tu [=la nature] restes immuable, / Et souffres sans douleur le passage du temps. »

La nature est aussi lieu du merveilleux, domaine des forces bienfaisantes ou pleines de malice. Ici, « l'étang s'agrandit, devient une mer », là on voit « un squelette / À cheval sur des ossements », ou "l'homme impavide" descendre au pays des morts, ou encore Greth la mauvaise commander aux éléments, tuer le fils du roi qui l'a négligée, puis « Elle, avec un lugubre chant, / Jette alors son corps à la mer ». On lira d'autres minuscules tragédies, mais aussi le conte des deux cigognes venues annoncer une double naissance ou celui des fantômes du tonnelier du château de Tübingen qui se manifestent de manière facétieuse.

Ce goût du conte, Mörike l'a revendiqué, notant qu'avec Grimm « Au merveilleux, j'ouvris mes sens : j'entrai dans le monde des fées, / Et la forêt devint plus claire, étrange le chant du coucou ! ». À la vie parallèle, celle où les lois naturelles ne sont plus observées, s'ajoute la rêverie qui modifie le réel selon le désir. "Rêver", "rêve", voilà des mots qui reviennent sans cesse dans les poésies, dès les premières écrites en 1820 : « Seul, en silence, sur mon siège / Je me berce de mille rêves ». On multiplierait les exemples, qui indiquent la difficulté à supporter le réel : « Si j'ouvre grand les yeux, je suis pris de vertige ; / Alors je les referme et je retiens le rêve. » C'est là encore un des motifs du romantisme européen, le gouffre entre les désirs et le vécu, et le refuge dans le rêve :

Le poète souvent s'exalte à des chimères,

Peines de cœur, belles amours imaginaires [...]

Je veux croire si fort sans bornes mon bonheur

Que souvent je me perds dans le rêve éveillé.

Ces amours imaginées sont souvent pleines de sensualité, le narrateur « dévoré de l'envie et du désir d'elle » demande à la femme de lui accorder une faveur : « Laisse-moi seulement plonger mon front, mes yeux, / Dans l'épaisse toison bouclée de tes cheveux », et il se souvient, lui dit-il, qu'« Au sang nos lèvres se mordirent / Ce matin, en nous embrassant » ; etc.

Amours imaginées, imaginaires : prétexte à multiples variations, motif d'écriture, comme le spleen dont on relèvera également l'expression : « Ce que je pleure, je ne sais, / C'est un mal qu'on ne connaît pas », ou : « Quelle mélancolie vient embuer mes yeux ? » Motif d'écriture, certes. Et Mörike insiste sur « le non-dit des mots et tout leur invisible », rappelle par une image que le poème ne naît pas aisément : « gratte encore un peu le sol : / La poésie , qu'est-elle d'autre ? », revient régulièrement sur ce qui compte avant tout, « retenir, grâce à la forme, / Tout cela [la beauté, la vie de la nature] pour l'éternité ! ». C'est là un programme qu'aurait approuvé en France un Baudelaire. Il faut lire Mörike !

Eduard Mörike, Poèmes / Gedichte, traduction, notice biographique et éditoriale de Nicole Taubes, introduction de Jean-Marie Valentin, Les Belles Lettres, 2010.

Cette note a d'abord été publiée dans la revue Europe, 2011.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eduard mörike, poèmes, romantiques allemands | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2012

Arno Schmidt, Scènes de la vie d'un faune

Août-septembre 1944

[...]

[...]

Un chat s'approche, hésitant, m'adresse un regard timide, accompagné d'un petit rire gêné : je lui coupe une de mes trois rondelles de saucisson que je pose sur un bout de papier gras : — — Une vieille femme, perchée sur un vélo, zigzague dangereusement au milieu des gosses qui sortent de l'école.

Un chœur d'enfants ânonnait avec conviction : « Brossons nos quenottes. Zoignons nos menottes. Avant de faire dodo. Pensons saque soir au Fuhrère. Il nous donne notre lolo. Il nous protèze comme un père ! » Je n'ai pas pu me retenir d'aller jusqu'à la haie pour regarder ces mioches de cinq ans , en barboteuses, bib and tucker, sagement assis sur leurs bancs de bois. La sœur (qui venait de leur faire répéter cette monstrueuse litanie) était en train de distribuer des bonbons vitreux ; ils les mettaient alors dans un petit pot de fer blanc et touillaient avec application, jouant à les <faire cuire> : le régime capable d'inventer des choses pareilles ?! Mais je me suis alors rappelé que la première chanson qu'on m'avait apprise à l'école maternelle était : « L'Empereur est un brave homme (sic) : il habite à Berlin. » C'est sans doute ainsi qu'on enseigne partout les premiers rudiments d'<instruction civique> ! : Tous des salauds ! Oser pomper ce purin fétide dans des réceptacles innocents et sans défense ! Ou l'absurde rengaine du « Sang du Christ » ! : Jusqu'à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, les enfants devraient grandir dans une parfaite neutralité philosophique. Après, quelques cours sérieux suffiraient ! On pourrait alors leur conter alternativement l'histoire à dormir debout de la « Sainte Trinité » et la vaste blague du « brave homme de Berlin » et, à titre de comparaison, leur enseigner la filosofie et les sciences naturelles. Alors, les obscurantistes pourraient s'inscrire au chômage !

Arno Schmidt, Scènes de la vie d'un faune, traduit de l'allemand par Jean-Claude Hémery avec la collaboration de Martine Vallette, postface de J.-C. Hémery, 1991 [1962, Julliard], Christian Bourgois, p. 157-158.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arno schmidt, scènes de la vie d'un faune, 1944 | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2012

William Cliff, Immense existence : un poème et la recension du livre

An angel at my table

dès l'âge le plus tendre tu aimas chanter

la musique des mots dans les vers bien comptés

toujours avec toi tu emportais un recueil

pour y lire à voix haute et sentir les écueils

de la brutalité s'écarter devant toi

hélas un jour des « malins » à mielleuse voix

te conduisirent chez les fous pour te « guérir »

(n'était-ce pas folie ta manie de t'enfuir

toujours des autres hommes ?) oui six ans ils t'ont

enfermée avec des monstres dont le menton

poussé çà et là faisait d'affreuses grimaces

tu subis les électrochocs comment la masse

des horreurs plantées dans ton front n'a-t-elle pas

brisé ta résistance ? mais l'ancien combat

que tu menais depuis l'enfance avec la plume

dans tes gros doigts aux ongles noirs enfin rallume

ce goût insensé de chanter être poète

à la fin sera ta perpétuelle fête

(on te voit après ton tour d'Europe rentrer

sur les bords de Néo-Zélande on voit les prés

monter pour agrandir ton regard sur la mer

ou bien dans ta roulotte ouvrant tes beaux yeux verts

tu fais avec tes doigts noirs qui toujours cheminent

dans ta joie sur le clavier de la machine)

William Cliff, Immense existence, Gallimard, 2007, p. 73-74.

Vous appréciez les vers comptés, dont on dit un peu vite qu’ils appartiennent à "autre temps de la poésie" ? Alors il faut lire Immense existence, où se succèdent divers mètres, de l’heptasyllabe à l’alexandrin, et des formes strophiques anciennes, dont la ballade – avec envoi : Prince d’Amour tellement séduisant / heureusement que tu viens en passant, etc. On relève des rimes embrassées (passe :ces/excès/carcasses), croisées (horizon/structures/qu’ils ont/nature) ou plates (coule/foule/cruelle/semelle), et même la très classique élision du e de encore quand elle est nécessaire pour éviter un vers bancal. Ce n’est pas dire que William Cliff écrit comme Lamartine. Sa métrique, très libre, ne s’embarrasse pas des règles d’un manuel, négligeant la prononciation du e dit « muet » quand besoin est, ou n’essayant pas à tout prix de rimer. Le lecteur reconnaît dans cette très brève description les pratiques du poète depuis le premier texte publié, qui annonçait à quoi devait servir le vers :

Ce vers de quatorze syllabes dont je suis si fier

va-t-il me permettre de cracher le vivre amer

qui me brûle sur les lèvres, malgré la loi illusoire

de la rime et des pieds dont je me charge sans y croire ?

(Homo sum, dans Cahier de poésie I, Gallimard, 1973, p. 145)

C’est encore le « vivre amer »qui nourrit les derniers poèmes, mais malgré l’âge venu la solitude reste entière (« parfois j’ai de la peine à me retrouver seul »). Ce sont maintenant les souvenirs, et non plus le présent ou le passé proche, qui constituent le matériau de l’écriture. Souvenirs des amours ou des amants de rencontre, souvenirs des lieux de l’enfance et des parents. Souvenirs aussi des voyages : comment sortir du monde clos, des jours prosaïques si ce n’est en partant ? Sont évoqués Montevideo, Helsinki, Tokyo, Bénarès, Porto Rico, Atlanta, Saint-Pétersbourg, l’Espagne qui lui est chère. Regard attentif sur les choses et les gens, puisque qu’ailleurs « on voit la vie réelle » ? Il y a encore et encore comme une nécessité d’être ailleurs : l’image du navire quittant le port ou y accostant revient souvent dans le livre (« nous étions sur la digue regardant au loin / le bateau qui s’effaçait dans le crépuscule », « on attend le bateau on l’attend on l’attend », etc.). Cependant, le regard aigu ne découvre pas de paix et il semble qu’il faille toujours repartir pour « ne plus voir l’horreur d’être né sur cette terre / et d’attendre toujours que se lève le jour ». Rien d’étonnant, donc, à la présence de Rimbaud dans Immense existence ; non nommé il est évoqué lors d’un "pèlerinage" de Cliff à Charleville : « ah ! qu’il a dû souffrit ici l’Adolescent / et qu’il a dû sentir le poids de la misère ». Rimbaud est encore là dans un autre poème par l’emprunt d’un de ses mots (flache) et par le souvenir de Verlaine (« dans le vieux parc où Verlaine a chanté ». Y a-t-il du malheur partout ? oui, et parfois « allons boire / afin d’oublier les méchancetés ». Ou bien séjournons dans une ville hors du temps, Venise, « pour oublier la vie réelle ». Il existe des moments de grâce, ceux donnés par la lecture, notamment par la poésie :

toujours avec toi tu emportais un recueil

pour y lire à voix haute et sentir les écueils

de la brutalité s’écarter devant toi

Cliff y ajoute ce que révèlent sans cesse les oiseaux, oiseaux marins ou merle, « oiseaux qui chantent […] / à gorge triomphante l’Existence Immense ».

Recension parue dans Poezibao en 2007.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, immense existence, an angel at my table | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2012

Georg Trakl, Nuit d'hiver, dans Œuvres complètes

Nuit d'hiver

De la neige est tombée. Passé minuit, tu quittes, enivré de vin pourpre, le quartier sombre des hommes, la flamme rouge de leur foyer. Ô les ténèbres !

Gel noir. La terre est dure, l'air a un goût d'amertume. Tes étoiles se ferment en signes mauvais.

À pas pétrifiés, tu longes lourdement la voie, les yeux écarquillés, comme un soldat à l'assaut d'un rempart noir. Avanti !

Amères, neige et lune !

Un loup rouge qu'un ange étrangle. Tes jambes tintent en marchant comme de la glace bleue et un sourire plein de tristesse et d'orgueil a pétrifié ton visage et le front blêmit dans la volupté du gel ;

ou bien il se penche, muet, sur le sommeil d'une sentinelle qui s'est écroulée dans sa cabane de bois.

Gel et fumée. Un blanc linge d'étoiles brûlent les épaules qui supportent et les vautours de Dieu lacèrent ton cœur de métal.

Ô la colline de pierre. En silence fond, et oublié, le corps froid dans la neige d'argent.

Noir est le sommeil. L'oreille suit longtemps les sentiers des étoiles dans la glace.

Au réveil, les cloches sonnaient dans le village. Le jour rose entra, à pas d'argent, par la porte de l'est.

Georg Trak, Œuvres complètes, traduites de l'allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 125.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, nuit d'hiver, marc petit, jean-claude schneider | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2012

Raymond Queneau, Si tu t'imagines

Le chardon

Quand bien même serai-je à l'étal de boucherie

Exposé dépecé comme un très pauvre bœuf

Quand bien même mon chef aux narines fleuries

D'un œil glauque attendrait l'oignon et le cerfeuil

Quand bien même mon ventre aux tripes déroulées

À la curiosité s'ouvrirait bien sanglant

Quand bien même mon cœur sur une assiette ornée

Rejoindrait mon cerveau, mon foie et mes rognons

Nul ne saurait trouver parmi mes côtelettes

Mes viscères et mes abats

Le chardon qui fleurit semé par la conquête

Que rien ne déracinera

Le vivace chardon qui plante ses racines

Dans les sols les plus secs et les plus rebutants

La chardon sans pitié qui frotte ses épines

Pour de rudes douleurs parallèles au temps

Raymond Queneau, Si tu t'imagines, "Le Point du jour",

Gallimard, 1952, p. 166-167.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2012

Walter Benjamin, Sens unique

Assistance technique

Assistance technique

Il n'y a rien de plus misérable qu'une vérité exprimée comme elle a été pensée. Dans un pareil cas sa transcription par écrit n'est même pas une mauvaise photographie. La vérité est comme un enfant, comme une femme qui ne vous aime pas : devant l'objectif de l'écriture, lorsque nous avons plongé sous le voile noir, elle se refuse à avoir l'air paisible et bien aimable. C'est brusquement, comme à l'improviste, qu'elle veut être effarouchée, chassée de la rêverie où elle est plongée, et être effrayée par une émeute, de la musique, des appels à l'aide. Qui voudrait compter les signaux d'alarme dont est pourvu l'intérieur d'un véritable écrivain ? Et « écrire » ne signifie rien d'autre que les mettre en action. Alors la douce odalisque sursaute, tire à elle la première chose qui lui tombe sous la main dans la pagaille de son boudoir, notre crâne s'y enveloppe et, presque méconnaissable, adresse ainsi la parole devant nous, en chuchotant, aux gens. Mais comme elle doit être bien faite, et avoir le corps rayonnant de santé, pour ainsi paraître parmi eux déguisée, traquée, et pourtant triomphante et adorable.

Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance Berlinoise, traduit de l'allemand par Jean Lacoste, Les Lettres nouvelles - Maurice Nadeau, 1978, p. 228-229.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, sens unique, jean lacoste | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2012

Jacques Demarcq, Nervaliennes

L'air de l'eau, un opéra

8. L'allo

SOLO

Le crépitement du feu s'éloigne. À l'abri sur un ilot de l'étang, Audine aperçoit Sylphe qui la rejoint à la nage. Mais elle ne pense pas qu'à lui.

Torbuche est affreux pour sau-

ver les bois des flam-

drait qu'il pleure à flot à seau

pour stopper ce feu qui fau-

ch'tout sur sa route comme un sau

-vage oh quel carnage la fo

-rêt va mourir sous l'assaut

avec les araignes haret anémone asperula bergeronnette amanite belette bolet buis bufo blaireau bouvreuil carpe colvert scarex scarabée clématite cunniculus

la pluie la pluie seule peut lui

rafraîchir un peu l'esprit

à cette tête brûlée qui si

dure pour les feuilles n'entend point

que sans elles sans leur oxy

gène à la fin lui aussi

sans gêne il sera occis

et hêtre hermine églantier érable héron hérisson écureuil effraie furet fraisier faisan phallus impudicus fouine phyteuma fourmi fougère foulque faucheux violette fauvette

ce buffle il y va trop fort

pire qu'un bull-dozer transfor

mant toute les bêtes en béton

et les gardons en goudron

les villes comme des champignons

prenant le terrain des spores

pour la route ou l'astroport

Chez les chêne chenille genêt girolle grive gallimula hyla limace lierre linotte lérot luzule lombric loutre mélique merle moustique myrtille mésange millepertuis millet muguet mûre mus musculus

[...]

Jacques Demarcq, Nervaliennes, "en lisant en écrivant", José Corti, 2010, p. 43-44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2012

Fabienne Raphoz, Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, augures

Swiftizzall

Comment remplir le ciel ?

ne jamais se poser

le bleu fantôme les écrit partout

mains noires des shamans aiguilleurs

À quelques pics blancs près

serait l'esprit de l'air sillonné

sillon d'ailleurs dirait tous les traits

fuiterait l'air

aéronaute

le creuserait

si le regard filtrait

ce bleu

ce bleu-là tourneboulé

de leurs cieux

Fabienne Raphoz, Jeux d'oiseaux dans un ciel vide augures,

Genève, éditions Héros-Limite, 2011, p. 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, jeux d'oiseaux dans un ciel vide, swiftizzall, martinet | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2012

Philippe Beck, Poésies premières : un poème et une recension du livre

33. Atticus aujourd'hui.

L'ancien ami à venir

ou l'ami chambré

de la dune

et dans la tête du mari heureux

ne se retourne pas,

normalement.

C'est pourquoi

le ménage complet

détruit la notion même

du paradis des célibataires

laissant derrière eux

de l'essence de foyer

pour mieux

la boire.

Il n'a pas

à se retourner,

s'il n'est pas parti.

Ami de sa femme,

ego qui encadre les faits du jour.

= Un qu'il ne faut pas conduire

aux gens.

L'alcôve maritale sans secret

est re-banale.

(J'ajoute : la fadeur est hors-sujet.

Le thème : la Dynamo du rapprochement date.)

Philippe Beck, Rude merveilleux (1998), dans Poésies

premières 1997-2000, Flammarion, 2011, p. 129.

Maurice Blanchot écrivait à propos de Mallarmé qu’il « ne s’échappe pas de la langue nationale, mais va jusqu’à l’étrangeté qu’elle recèle, aussi ancienne que nouvelle, puisque se découvrant des intonations inouïes ou se délivrant par des accords neufs », et il concluait en définissant la langue poétique comme « rupture d’un Dire réfractaire au déjà dit, sans lequel il n’y aurait pas de silence ». (1) C’est à partir de cette idée de rupture que l’on pourrait lire Poésies premières ; Yves di Manno y a réuni trois livres anciens de Philippe Beck, Chambre à roman fusible (1997), Rude merveilleux (1998) et Inciseiv (2000). Ils sont suivis d’une postface inédite (2), dont je retiens une des citations en exergue, celle de Charles Reznikoff, « Le monde est très vaste et je ne peux certainement pas en témoigner dans son entier » : c’est redire que la poésie est ancrée dans l’Histoire, dans le monde, comme aussi bien l’était celle de Virgile (auquel un poème est consacré dans Rude merveilleux, "Publius Maro") ou celle de Novalis, également présent. On lira aussi dans Rude merveilleux : « Impossible d’être automatiquement poète / (obéissant à la commande dehors ou dedans) ; / ou machinalement (comme grand voyageur) ».

Comment le monde est-il présent ? Il est vivement inscrit dans la littérature — on relèvera aisément les noms cités, dont il faudrait analyser pour chacun d’eux la fonction dans le texte —, le cinéma, la musique et la peinture. Il est appelé par le titre d’une œuvre (Asphodèle, William Carlos Williams), par le biais de ceux qui furent des modèles de personnages, comme Georges Pollard pour le capitaine Achab, ou Owen Chase, chez Melville : bel exemple du rapport entre réel et texte. La mention « du chat jaune de l’abbé Seguin » (p. 21) qui termine un poème autour du jugement d’une œuvre, renvoie au début du livre premier de Vie de Rancé de Chateaubriand (« […] une vieille bonne, vêtue de noir venait m’ouvrir : elle m’introduisait dans une antichambre sans meuble où il y avait un chat jaune qui dormait sur une chaise »). Dans Rude merveilleux, le titre d’un poème, "Accablant le tu" est un jeu à partir du premier vers d’un poème de Mallarmé (« À la nue accablante tu ») dont le prénom est cité : mesure de l’apport de ce maître et conclusion, « Donc il faut bien dire / comment continuer sans / un des patrons » (p. 116) — Philippe Beck revient dans la postface (p. 252-253) sur sa relation à Mallarmé. Un autre stimulus de son travail poétique est cité avec Hölderlin et son Hypérion, Hölderlin qui écrivait en 1797 « La poésie que je fais a plus de vie et de forme ; mon imagination absorbe plus volontiers les formes du monde ». Le nom de l’acteur Keith Carradine, qui apparaît dans Chambre à roman fusible, peut évoquer la comédie musicale Hair (il en fut un des interprètes), dont on sait l’importance des chansons dans les manifestations contre la guerre du Vietnam, mais il a joué aussi dans des films de Robert Altman, auquel un poème est dédié dans Rude merveilleux ; ce cinéaste a consacré une partie de son œuvre à l’analyse de certaines formes de violence dans la société contemporaine.

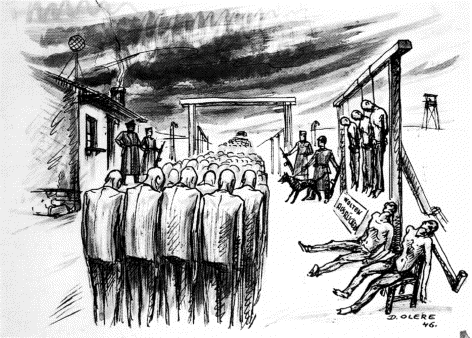

Cette violence est un thème récurrent dans Poésies premières, ce sur quoi Philippe Beck insiste dans la postface : « la violence historique est le thème commun, évident, des livres rassemblés » (p. 252). Par exemple, allusion est faite — "Jogichès", titre, p. 57 — à Léo Jogichès : le lecteur, consultant une encyclopédie, apprendra que ce communiste polonais très actif fut un des fondateurs du Parti communiste d’Allemagne en 1918 ; arrêté pendant la révolution allemande, il est assassiné en prison en mars 1919, peu de temps après Rosa Luxembourg. Mais le plus lisible de la violence historique, et qui donne son sens au titre Chambre à roman fusible, se trouve dans un poème également titré avec un nom de personne ("David Olère", p. 47), nom qui réapparaît dans Rude merveilleux (p. 99) :

Le destin d’emportés

de petits emportés par des intermédiaires majeurs

de grands emportés par des aussi grands ;

le destin des anciens petits et grands

destin pleuré, sans regret,

puisqu’il n’y a pas de regret dans ce dessin

de respiration ancienne

et de cuisson future.

Il s’agit ici des chambres à gaz ; David Olère, juif rescapé d’Auschwitz a dessiné, peint et sculpté ce qu’il avait vécu. On pourrait, en partie, relire Chambre à roman fusible avec en tête ce poème (voir par exemple le tout début : « Mes personnages sont des fumées. // Mais je ne viens pas les voir dans leurs cheminées »), y compris dans l’examen de ce qu’est un roman : voir « Dans les romans passés se cachait l’évidence volée » (p. 26) Le commentaire du poème "David Olère" dans Déductions (éditions Al Dante, 2005, p. 11-12) distingue la chambre à gaz, où « les humains réduits aux poupées » sont niés, et la chambre domestique. L’activité d’écriture ne peut être isolée du monde, et presque tous les noms cités dans Poésies premières, quand ils n’évoquent pas strictement une question poétique, renvoient plus ou moins directement à une action ou à une position dans la société — ainsi celui de Theolonious Monk, puisque pour « le Moine américain » le jazz avait aussi une fonction politique.

Comment écrire cette violence ? Il y a entre Chambre à roman fusible et Inciseiv une évolution sensible. Le premier ensemble mêle poèmes en prose, prosimètres et poèmes en vers, on ne lit dans le second que trois poèmes précédés d’une prose et le troisième est entièrement en vers : tout se passe comme si le vers s’imposait au fil du temps, permettant mieux (autrement) que la prose de construire un récit. Chambre à roman fusible et Rude merveilleux sont tous deux divisés en séquences numérotées, LIII pour l’un (avec en plus un poème liminaire, un autre qui ferme la série avec le retour des fumées, 67 pour l’autre (qui s’achève par un épilogue), et Inciseiv est partagé en quatre ("Le cœur", "Le sans-cœur", "L’âme", "Le génie").

Comment une rupture est-elle introduite dans la langue ? Pour l’essentiel, dans un travail sur la syntaxe (qui est approfondi dans les livres ultérieurs), parfois déroutant : énoncés sans verbe sur un vers, utilisation de symboles mathématiques, de parenthèses, suppression de l’article, usage de la majuscule pour un nom commun. Ce travail, qui ne s’en prend que très rarement à l’ordre des mots, est inséparable d’une création verbale qui s’inscrit dans une longue tradition, notamment celle des rhétoriqueurs ; il s’agit de revivifier la langue (« le français est une langue morte / à 95% + 5% de vie essentielle », p. 223) en formant des verbes (esthétiquer, dépleurer, profonder,etc.), des noms (chercheriez, bravité, défermeture, re-prose, re-poésie, etc.), des adjectifs (poésie, capacieux, décapitale, etc.), parfois des ensembles comme enfantiné, enfantinement, désenfantiner. Une autre rupture tient au statut du je dans Poésies premières ; s’impose, avec l’insistance forte sur la place du monde extérieur, la notion d’impersonne (3)— le moi n’est pas un livre —, clairement exposée dans la postface et présente explicitement dans Inciseiv (p. 235):

« J’appelle philosophie

l’art d’être dans la poésie

et d’avoir en poésie

beaucoup d’impersonnalité. »

À cette notion se rattache celle de sobriété, de lyrisme "sec", incisif, ce qu’exprime le titre Rude merveilleux (ici rude est adjectif) et qu’affirme un poème dans Inciseiv (p. 189) :

« Et le cœur de pierre

doit rester sec ?

Oui.

La p. est du sec ? [p. = poésie]

Oui.

Inciseiv. »

Voie continuée (cf. encore le titre Lyre dure, 2009), la sècheresse n’excluant pas le lyrisme, autrement perçu (4).

J’ai emprunté dans ce survol à la postface, qui nécessiterait à elle seule un compte rendu. Philippe Beck y revient sur les livres réunis dans Poésies premières, précise quelles en furent les matrices, explique l’unité de l’ensemble et, longuement, les enjeux de son abandon progressif du prosimètre dont il esquisse ce qu’en a été l’usage dans la littérature. Ce serait beaucoup, ce n’est pas tout : les réflexions commencées ici sur la prosodie, complexes, annoncent deux livres à paraître, Qu’est-ce que la poésie ? (Folio / Gallimard) et Contre Boileau.

Cette recension a paru en 2011 dans Terre de Femmes

1 Maurice Blanchot, "La parole ascendante", dans Lettres à Vadim Kosovoï, suivi de La Parole ascendante, éditions Manucius, 2009, p. 172.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, poésies premières, rude merveilleux | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2012

William Carlos Williams, Tableaux d'après Bruegel

Chant

tu es à jamais Avril

pour moi

l'éternel indécis

forsythia blonde

jeune fille

aux jambes bien droites

à qui ignorant

comme je l'étais

j'apprenais

à lire les poèmes

mes bras

autour de ton cou

nous nous serrâmes

dange-

reusement

plus qu'une jeune

fille

n'aurait dû

un restant de gelée

saisit

des fleurs jaunes

au printemps

de l'année

Poème

La rose se fane

et puis renaît

de sa graine, naturellement

mais où

sinon à l'abri du poème

ira-t-elle

pour que sa splendeur

ne s'altère

William Carlos Williams, Tableaux d'après Bruegel,

traduit de l'américain et présentés par Alain Pailler,

éditions Unes, 1991, p. 53 et 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william carlos williams, tableaux d'après bruegel | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2012

Antoine Emaz, Sauf

L'élan, l'impact

Au commencement, une poignée de terre ou une tête, serrée, trop.

Fuir haut.

Gong bleu. N'importe où l'impact. Un long frémissement à peine, immense, léger.

Une tête contre le ciel s'étoile. Miettes.

Pluie de sable sec.

Fin, en bas. De force rassemblée, une tête à nouveau serrée, un peu.

***

Dans la peur coincé, puis comme un souffle au point où on avait peur sans mots.

Brusquement, tout le corps emporté par le souffle monte, libre, vite, heurte le ciel, trop près.

La force brise net contre : un bruit d'os. Ciel à peine étoilé.

Longtemps la poussière retombe.

En bas, on est au bout, à la fin, avec quelques mots et la peur qui revient.

***

La peur trop : l'élan vers l'air, plus haut.

Bleu massif et sans bords.

Tant que l'élan nous plaque au ciel, on tient contre, sans appui.

Au bout de la force, une retombée lente, vidé.

Les mots, la tête à la fin, une poignée de sable sec.

***

être à l'étroit

trop brusque

l'appel

gong bleu choc

la tête en miettes

en bas

on refait figure

compact

à nouveau

on se tient comme on peut

Antoine Emaz, L'élan, l'impact, dans Sauf,

dessins de Djamel Meskache,Tarabuste, 2011, p. 53-54.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, sauf, l'élan l'impact, djamel meskache | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2011

Paul Claudel, Connaissance de l'Est

Décembre

Balayant la contrée et ce vallon feuillu, ta main, gagnant les terres couleur de pourpre et de tan que tes yeux là-bas découvrent, s'arrête avec eux sur ce riche brocart. Tout est coi et enveloppé ; nul vert blessant, rien de jeune et rien de neuf ne forfait à la construction et au chant de ces tons pleins et sourds. Une sombre nuée occupe tout le ciel, dont, remplissant de vapeur les crans irréguliers de la montagne, on dirait qu'il s'attache à l'horizon comme par des mortaises. De la paume caresse ces larges ornements que brochent les touffes de pins noirs sur l'hyacinthe des plaines, des doigts vérifie ces détails enfoncés dans la trame et la brume de ce jour hivernal, un rang d'arbres, un village. L'heure est certainement arrêtée ; comme un théâtre vide qu'emplit la mélancolie, le paysage clos semble prêter attention à une voix si grêle que je ne la saurais ouïr.

Ces après-midi de décembre sont douces.

Rien encore n'y parle du tourmentant avenir. Et le passé n'est pas si peu mort qu'il souffre que rien lui arrive. De tant d'herbe et d'une si grande moisson, nulle chose ne demeure que de la paille parsemée et une bourre flétrie ; une eau froide mortifie la terre retournée. Tout est fini. Entre une année et l'autre, c'est ici la pause et la suspension. La pensée, délivrée de son travail, se recueille dans une taciturne allégresse, et, méditant de nouvelles entreprises, elle goûte, comme la terre, son sabbat.

[1896]

Paul Claudel, Connaissance de l'Est [1900, 1907 et 1960], préface de Jacques Petit, Poésie / Gallimard, 1974, p. 72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l'est, décembre | ![]() Facebook |

Facebook |