27/03/2012

Bernard Delvaille, Blues, dans Poèmes (1951-1981)

Rencontre

Dans les couloirs du métro vers minuit

j'allais seul hâtant le pas

Lorsque j'arrivai sur le quai

je m'aperçus que j'étais suivi

Un homme marchait derrière moi

il fumait une cigarette bleue

et était habillé de noir

avec un immense col blanc

il n'avait pas de cravate.

Je fis comme si je ne l'avais pas vu

Le métro arriva alors en sifflant

Au moment où je soulevais le loquet

L'homme s'approcha de moi

et me murmura lentement à l'oreille

Ne crains rien Je suis le Désespoir

La porte se referma Le métro démarra

L'homme resta seul sur le quai

Je le vis encore au loin quelques secondes

il avait un revolver à la main

et il l'appuyait contre sa tempe

Bernard Delvaille, Blues, dans Poèmes (1951-1981),

Seghers, 1982, p. 247.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard delvaille, blues, désespoir | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2012

Max Ernst, Au-delà de la peinture (1936)

La mise sous whisky marin

Qu'est-ce que le collage ?

L'hallucination simple, d'après Rimbaud, la mise sous whisky marin, d'après Max Ernst. Il est quelque chose comme l'alchimie de l'image virtuelle. LE MIRACLE DE LA TRANSFIGURATION TOTALE DES ÊTRES ET DES OBJETS AVEC OU SANS MODIFICATION DE LEUR ASPECT PHYSIQUE OU ANATOMIQUE.

« La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe.

Je m'habituai à l'hallucination simple : je voyais très franchement une mosquée à la place d'une église, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac ;les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi.

Puis j'expliquai mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots ! » (Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer)

Quel est le mécanisme du collage ?

Je suis tenté d'y voir l'exploitation de la rencontre fortuite de deux réalités distantes sur un plan non-convenant (cela dit en paraphrasant et en généralisant la célèbre phrase de Lautréamont : Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie) ou, pour user d'un terme plus court, la culture des effets d'un dépaysement systématique selon la thèse d'André Breton :« La surréalité sera d'ailleurs fonction de notre volonté de dépaysement complet de tout (et il est bien entendu qu'on peut aller jusqu'à dépayser une main en l'isolant d'un bras, que cette main y gagne en tant que main, et aussi qu'en parlant de dépaysement, nous ne pensons pas seulement à la possibilité d'agir dans l'espace). » (Avis au lecteur pour La Femme 100 têtes)

Une réalité toute faite, dont la naïve destination a l'air d'avoir été fixée une fois pour toutes (un parapluie) se trouvant subitement en présence d'une autre réalité très distante et non moins absurde (une machine à coudre) en un lieu où toutes deux doivent se sentir dépaysées (sur une table de dissection), échappera par ce fait même à sa naïve destination et à son identité ; elle passera de son faux absolu, par le détour d'un relatif, à un absolu noueau, vrai et poétique : parapluie et machine à coudre feront l'amour. Le mécanisme du procédé me semble dévoilé par ce très simple exemple. La transmutation complète suivie d'un acte pur comme celui de l'amour, se produira forcément toutes les fois que les conditions seront rendues favorables par les faits donnés : accouplement de deux réalités en apparence inaccouplables sur un plan qui en apparence ne leur convient pas.

Max Ernst, Au-delà de la peinture (1936), dans Écritures, collection "Le Point du jour", Gallimard, 1970, p. 252-256.

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, au-delà de la peinture, collage, surréalité | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2012

Pierre Bergounioux, Carnets de notes, 2000-2010

[...] Un pont escamotable, sur flotteurs, enjambe le canal du Midi. Je le verrai s'écarter pour donner passage à un bateau de plaisance. Étrange endroit. Des cabanes de pêcheurs sont bâties sur le talus. Des gens vaquent à leurs occupations, accomplissent des gestes paisibles, nettoient des poissons. D'autres, sur des voiliers, prennent le soleil, un jour ouvrable, à dix heures du matin ! Dans l'eau peu profonde de l'étang, des flamants roses, les premiers que je vois. Des mulets bondissent à la surface. À gauche, sur sa levée de terre, la cathédrale de Maguelone. Nous marchons le long de l'étang jusqu'à la mer qui mugit, bleue, élémentaire, comme originelle, derrière un talus. Les rouleaux brisent sur le sable jonché de galets de toutes les couleurs. Il y a aussi des fragments de calcaire creusés, ajourés par le travail de l'eau. J'aimerais m'attarder, voir, m'emplir les yeux de pareil spectacle. Je suis mort au monde depuis près de quarante ans. Il a donc cessé, de son côté, d'exister. Et voilà l'éclatante preuve du contraire. [Je 19.5.2005]

[...] Un pont escamotable, sur flotteurs, enjambe le canal du Midi. Je le verrai s'écarter pour donner passage à un bateau de plaisance. Étrange endroit. Des cabanes de pêcheurs sont bâties sur le talus. Des gens vaquent à leurs occupations, accomplissent des gestes paisibles, nettoient des poissons. D'autres, sur des voiliers, prennent le soleil, un jour ouvrable, à dix heures du matin ! Dans l'eau peu profonde de l'étang, des flamants roses, les premiers que je vois. Des mulets bondissent à la surface. À gauche, sur sa levée de terre, la cathédrale de Maguelone. Nous marchons le long de l'étang jusqu'à la mer qui mugit, bleue, élémentaire, comme originelle, derrière un talus. Les rouleaux brisent sur le sable jonché de galets de toutes les couleurs. Il y a aussi des fragments de calcaire creusés, ajourés par le travail de l'eau. J'aimerais m'attarder, voir, m'emplir les yeux de pareil spectacle. Je suis mort au monde depuis près de quarante ans. Il a donc cessé, de son côté, d'exister. Et voilà l'éclatante preuve du contraire. [Je 19.5.2005]

[...] je dispose, soudain, d'une merveille qui avait croisé ma route, lorsque j'avais dix ou douze ans, et que j'avais cru perdre sans retour, comme tant de choses belles, éblouissantes, à peu près incroyables, qui déchiraient parfois la grisaille des commencements et s'effaçaient aussitôt. [...] J'ai oublié si c'est à l'école de musique que j'avais entendu ce concerto, sous les mains de Philippe Entremont, ou, plus prosaïquement, à la radio. Je me le suis chantonné longtemps, avec la voix du dedans, et puis je n'y ai plus pensé. [...] Une des expériences cardinales de l'enfance située et datée qui fut la mienne aura été la rencontre de merveilles qui disparaissaient quand à peine j'avais entrevu l'inimaginable félicité dont elles étaient chargées.[...] tels morceaux de musique qui eurent, tous, la vertu de me laver de tout, de me dispenser une liesse dont leur aide, seule, me rendait susceptible. La contrepartie de ces visites, c'était, c'est resté la succession de pertes et de deuils en quoi elles se muaient, incapable que j'étais de les retenir, d'en épuiser les blandices. Une partie, au moins, des tâches qui m'auront occupé par la suite visait à récupérer ce dont l'ignorance, l'impuissance — les miennes mais celles aussi de ma petite patrie — m'avaient continuellement spolié. [Di 6.4.2008]

Pierre Bergounioux, Carnets de notes, 2001-2010, éditions Verdier, 2012, p. 568, 846-847.

© Photo Chantal Tanet, mai 2007

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, carnet de notes, journal, souvenirs d'enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2012

Bashô Seigneur ermite, L'intégrale des haïkus

Nuit sous les fleurs —

ascète raffiné à l'excès

je me surnomme "Seigneur Ermite"

Mes yeux étincellent

d'avoir tant désiré la floraison —

Cerisiers pleureurs

Espérant le cri du coucou,

j'entends les cris

du marchand de légumes verts

Coucou, quand chantes-tu ?

les fleurs de prunier

épanouies depuis janvier

Impromptu du 20 mars

Cerisiers en fleur —

heureux pour sept jours

d'y admirer une grue !

Un coucou

vole et coucoule à maintes reprises —

quelle agitation !

Bashô Seigneur ermite, L'intégrale des haïkus, édition bilingue par Makoto Kemmoku et Dominique chipot, LaTable Ronde, 2012, p. 95, 77, 57, 64, 95,132, 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, les haïkus, dominique chipot, le coucou | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2012

Jacques Ancet, Chronique d'un égarement

Une lumière

Que veut dire lumière ? Et poésie ? Les noms ne désignent qu'une énigme. Je répète : lumière, poésie. Quelque chose bouge, s'éclaire. Je regarde dehors. Je vois l'éclat, les choses — je vois la lumière. Mais la poésie ? Rien d'autre que le mot. Et rien pour le poser.

La chute obscure dans la blancheur. Aucun bruit, pourtant. Seul celui des pages où se prennent des images. Pour ce qui est des voix, elles résonnent mais n'ont pas de sens. Pas plus que la brume qui gomme le paysage. Restent les losanges de la clôture et quelques feuilles arrêtées au bord du vide. Et le regard que rien ne vient plus remplir. Quelqu'un compte quelque part — ou quelque chose. Une sorte de silence rythmique. Un goutte-à-goutte sans les gouttes. Je m'arrête. J'attends : l'addition, la soustraction, peu importe. Je regarde mes ongles.

Ce qui se retire m'emplit les yeux, me reste sur l'estomac, s'arrête dans ma gorge. Inutile de vouloir mettre les doigts : vomir n'est pas une solution. Dans le liquide et l'odeur je ne trouverai que moi.

J'ai appris l'éphémère et l'oubli, les jours qui ressemblent aux jours, l'enthousiasme et l'ennui, l'angoisse toujours dans le noir du sommeil. Je regarde ce que je ne vois pas, je touche ce que je ne sais pas. Je suis au centre d'une explosion immobile dont tout s'éloigne infiniment.

Pourtant les pierres se serrent comme si elles avaient froid. Autour, une sorte de cendre au ras du sol. Avec un cri traînant, un silence fragile. Je cherche sans trouver (je ne sais pas ce que je cherche). Le plafond pèse de tout son poids et le jour sur les vitres. Comment dire cette attente sans visage ? Sur la table, oranges et pommes dans un plat. Pour quel peintre absent ? J'ouvre la main. Que pourrait-elle saisir qu'elle ignore ? Et mes yeux arrêtés sur ce qu'ils croient connaître ?

[...]

Jacques Ancet, Chronique d'un égarement, collection "Entre 4 yeux", éditions Lettres Vives, 2011, p. 121-122. www.editions-lettresvives.com/

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques ancet, chronique d'un égarement, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2012

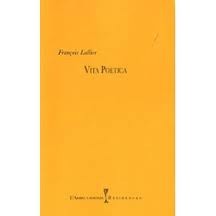

François Lallier, Vita poetica

On sait qu’en France l’enseignement des langues classiques se réduit chaque année, considéré comme peu rentable, sans utilité dans une société où l’argent et les biens qu’il procure sont devenus les "valeurs" dominantes.1 Il existe encore, bien heureusement, des amoureux de l’Antiquité pour lire et relire les Grecs et les Latins, et ne pas penser que tout a été écrit à leur propos. François Lallier, poète et lecteur attentif de la poésie contemporaine2 publie avec Vita poetica des analyses neuves des poètes latins de la fin de la République.

Cette plongée dans les temps anciens conduit à mettre au jour un moment où la relation entre l’écrivain et son œuvre se transforme ; changement des plus importants, une séparation entre les deux se construit : « Une biographie […] advient au poète, parce qu’il ne se confond pas avec son chant, mais porte un masque sous lequel apparaît une autre vie que celle que peint le poème » (p. 10). Un peu plus loin : « Dans le clivage des déguisements et de la personne, une « vie poétique » se fait jour, s’opposant à des rôles, des conditions auxquelles toutefois le poète n’est pas soustrait, précisément parce que l’exercice de la poésie n’est pas une condition, un métier moins encore, mais une construction, sinon une fiction, vécue et mise à l’épreuve selon le cours de l’existence commune. » (p. 11) Quelles conséquences ? Cette transformation implique l’élaboration d’un « mythe éthique », celui qui oppose le choix éthique (la vita poetica) du "pur amour" à la violence de la société et qui modifie en profondeur, notamment, le rapport du poète, de la poésie au politique. Ce mythe, on le sait, aura longue vie…

François Lallier analyse minutieusement quelques textes de Virgile, Horace et Catulle pour cerner et préciser son propos. Ce qui retient dans ces lectures, c’est la relation essentielle établie entre la recherche d’une fonction de la poésie et les événements que vivent les trois poètes. Pour eux, la poésie ne peut (ne peut plus) se définir par la seule écriture en vers ; certes, la perfection de la métrique est nécessaire et il suffit d’évoquer leur virtuosité pour en être convaincu, mais le poème ne peut se limiter à cela. En même temps, c’est la thématique de l’épopée qui est abandonnée ; Horace, par exemple, affirme son incompétence à manier le style épique pour vanter la politique d’Auguste, alors même qu’il prouve une éblouissante maîtrise du vers. C’est que le poète se refuse à mettre la tête dans le sable et à accepter la violence sociale, les injustices, la vilenie des ambitions, à faire comme si la « voix du monde » n’était qu’harmonie.

L’éloignement de l’épique, sa mise à l’écart même, par la réflexion sur les choses du monde, conduit parallèlement à construire une autre poésie qui deviendra une source majeure pour l’Occident. François Lallier suit des moments de cette élaboration et montre comment une poésie amoureuse se substitue au genre épique, comment l’exaltation du sentiment amoureux, de la passion humaine s’oppose à la Fable. Il ne s’agit évidemment pas d’un simple changement thématique. François Lallier dégage dans Virgile l’importance de la « musicalité intérieure aux mots » (p. 45). Le même soin est apporté dans l’étude des Noces de Thétis et de Pélée ; Catulle y laisse de côté la continuité narrative propre à l’épopée et adopte une composition toute différente en faisant se succéder des tableaux, modification lisible en particulier dans la description du voile nuptial. En même temps, ce qui importe, c’est la recherche d’une « émotion de la forme » (p. 72), qui naît d’un travail sur le matériau sonore. À propos de la danse des Ménades, l’analyse attentive de quelques vers fait apparaître comment le jeu des sons, le rythme visent à "peindre" la scène, à en restituer le mouvement, et à imiter par la langue quelque chose de l’accompagnement musical. Ce qui se dessine et se décide, c’est « une idée de la poésie dont on retrouvera sans peine, sous le thème mythologique, les grands axes que sont la centralité de l’amour et la quête tout ensemble ironique et ardente d’un sens au destin de la cité, entre le mystère salvateur et la funeste logique de la puissance. »

Le passage de l’épique à l’élégie, c’est d’une certaine manière l’affirmation que le poète n’est pas (n’est plus) au service d’un pouvoir. Catulle, par exemple, suit d’abord Callimaque de près, mais Les Noces de Thétis et de Pélée se concluent par une critique forte qui place le lecteur « au cœur du temps et du lieu où l’auteur écrit » (p. 76). Le monde de Catulle n’a plus ses dieux, sinon dans la Fable, et la poésie aura pour fonction première de « rendre à la visibilité [le] mystère de l’amour » (p. 76).

Je n’ai retenu de cette lecture savante, qui est aussi celle d’un poète, que quelques conclusions. Ponctuée d’extraits en latin traduits, suivie de traductions, elle conduit à reprendre avec un autre regard les œuvres des Latins — mais pas seulement : elle incite à réfléchir sur la tradition de la thématique de l’amour. Précisons que Vita poetica est le premier ensemble d’un vaste livre qui comprendra les chapitres suivants : Ut pictura, La vie divine, Les amours, L’horreur épique.

François Lallier, Vita Poetica, collection Résidences, L’Arbre à

Paroles, Amay (Belgique), 2010, 10 €.

Cette recension a paru dans Les Carnets d'eucharis de Nathalie Riera, à l'automne 2011.

1 Un rappel : "classique" reprend le latin classicus, « de première classe », appliqué aux citoyens, puis classici [sciptores] a désigné les écrivains de première valeur…

2 Je renvoie à La Voix antérieure II (Jouve, Jourdan, Michaux, Frénaud, Munier), 2010, L’Arbre à Paroles, et à La Semence du feu, 2003, L’Atelier la Feugraie. F. Lallier a organisé le volume collectif Avec Yves Bonnefoy, De la poésie (P. U. de Vincennes, 2000) et co-dirigé le Cahier Roger Munier paru au Temps qu’il fait (2011) ; avec Géraldine Toutain, il a fondé en 2004, à Dijon, les éditions Poliphile (www.editions-poliphile.fr).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois lallier, vita poetica, antiquité latine | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2012

William Cliff, Immense existence

Le Léthé

quelqu'un m'a demandé mon nom

je lui ai dit

puis il m'a demandé mon âge

j'ai répondu

alors s'en allant dans le noir

il est parti

sans que j'en sache les raisons

mais je me souvins brusquement

qu'un soir précédemment

quelqu'un m'avait déjà posé

ces questions essentielles

et pour prix de mes vraies réponses

j'avais été laissé

aux fanges inexistentielles

de mon obscurité

un peu plus loin il m'arriva

toujours dans l'ombre

que l'on m'arracha des crachats

hors de mes lombes

cette nuit ainsi j'arrêtai

mes tentatives

et rentrai dans le vieux Léthé

qui nous délivre

car dans les eaux du grave Léthé

nous nous retrouvons délivrés

d'avoir à quémander auprès des hommes

ce que jamais ils ne nous donnent

William Cliff, Immense existence, Gallimard, 2007,

p. 75-76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : willaim cliff, immense existence, le léthé | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2012

Samuel Beckett, L'innommable

[...] ce sera le silence, mais qui ne dure pas, où l'on écoute, où l'on attend, qu'il se rompe, que la voix le rompe, c'est peut-être le seul, je ne sais pas, il ne vaut rien, c'est tout ce que je sais, ce n'est pas moi, c'est tout ce que je sais, ce n'est pas le mien, c'est le seul que j'aie eu, ce n'est pas vrai, j'ai dû avor l'autre, celui qui dure, mais il n'a pas duré, je ne comprends pas, c'est-à-dire que si, il dure toujours, j'y suis toujours, je m'y suis laissé, je m'y attends, non, on n'y attend pas, on n'y écoute pas, je ne sais pas, c'est un rêve, c'est peut-être un rêve, ça m'étonnerait, je vais me réveiller, dans le silence, ne plus m'endormir, ce sera moi, ou rêver encore, rêver un silence, un silence de rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des mots, il n'y a que ça, il faut continuer, c'est tout ce que je sais, ils vont s'arrêter, je connais ça, je les sens qui me lâchent, ce sera le silence, un petit moment, un bon moment, ou ce sera le mien, celui qui dure, qui n'a pas duré, qui dure toujours, ce sera moi, il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire, jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer, c'est peut-être déjà fait, ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, ça m'étonnerait, si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer.

[...] ce sera le silence, mais qui ne dure pas, où l'on écoute, où l'on attend, qu'il se rompe, que la voix le rompe, c'est peut-être le seul, je ne sais pas, il ne vaut rien, c'est tout ce que je sais, ce n'est pas moi, c'est tout ce que je sais, ce n'est pas le mien, c'est le seul que j'aie eu, ce n'est pas vrai, j'ai dû avor l'autre, celui qui dure, mais il n'a pas duré, je ne comprends pas, c'est-à-dire que si, il dure toujours, j'y suis toujours, je m'y suis laissé, je m'y attends, non, on n'y attend pas, on n'y écoute pas, je ne sais pas, c'est un rêve, c'est peut-être un rêve, ça m'étonnerait, je vais me réveiller, dans le silence, ne plus m'endormir, ce sera moi, ou rêver encore, rêver un silence, un silence de rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des mots, il n'y a que ça, il faut continuer, c'est tout ce que je sais, ils vont s'arrêter, je connais ça, je les sens qui me lâchent, ce sera le silence, un petit moment, un bon moment, ou ce sera le mien, celui qui dure, qui n'a pas duré, qui dure toujours, ce sera moi, il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire, jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer, c'est peut-être déjà fait, ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, ça m'étonnerait, si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer.

Samuel Beckett, L'innommable, éditions de Minuit, 1953, p. 260-262 (le livre a été repris dans la collection de poche , "Double", des éditions de Minuit).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, l'innommable, le silence, parler | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2012

Emily Jane Brontë, Poèmes (1836-1846)

Il devrait n'être point de désespoir pour toi

Il devrait n'être point de désespoir pour toi

Tant que brûlent la nuit les étoiles,

Tant que le soir répand sa rosée silencieuse,

Que le soleil dore le matin.

Il devrait n'être point de désespoir, même si les larmes

Ruissellent comme une rivière :

Les plus chères de tes années sont-elles pas

Autour de ton cœur à jamais ?

Ceux-ci pleurent, tu pleures, il doit en être ainsi ;

Les vents soupirent comme tu soupires,

Et l'Hiver en flocons déverse son chagrin

Là où gisent les feuilles d'automne.

Pourtant elles revivent, et de leur mort ton sort

Ne saurait être séparé ;

Poursuis donc ton voyage, sinon ravi de joie

Du moins jamais le cœur brisé.

[Novembre 1839]

There should be no despair for you

There should be no despair for you

While nightly stars are burning,

While evening sheds its silent dew,

Or sunshine gilds the morning.

There should be no despair, though tears

May flow down like a river:

Are not the best beloved of years

Around your heart forever ?

They weep — you weep — it must be so;

Winds sigh as you are sighing;

And Winter pours its grief in snow

Where Autumn's leaves are lying.

Yet they revive, and from their fate

Your fate cannot be parted,

Then journey onward, not elate,

But never broken-hearted.

[November, 1839]

Emily Jane Brontë, Poèmes (1836-1846), choisis

et traduits d'après la leçon des manuscrits par Pierre Leyris,

édition bilingue, [1963], Poésie / Gallimard, 1983, p. 87 et 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, poèmes, désespoir, saisons | ![]() Facebook |

Facebook |

18/03/2012

René de Obaldia, Innocentines

Le plus beau vers de la langue française

« Le geai gélatineux geignait dans le jasmin »

Voici, mes zinfints

Sans en avoir l’air

Le plus beau vers

De la langue française.

Ai, eu, ai, in

Le geai gélatineux geignait dans le jasmin ...

Le poite aurait pu dire

Tout à son aise :

« Le geai volumineux picorait des pois fins »

Eh bien ! non, mes zinfints.

Le poite qui a du génie

Jusque dans son délire

D’une main moite

A écrit :

« C’était l’heure divine où, sous le ciel gamin,

LE GEAI GÉLATINEUX GEIGNAIT DANS LE JASMIN »

Gé, gé, gé, les gé expirent dans le ji.

Là, le geai est agi

Par le génie du poite

Du poite qui s’identifie

À l’oiseau sorti de son nid

Sorti de sa ouate.

Quel galop !

Quel train dans le soupir !

Quel élan souterrain !

Quand vous serez grinds

Mes zinfints

Et que vous aurez une petite amie anglaise

Vous pourrez murmurer

À son oreille dénaturée

Ce vers, le plus beau de la langue française

Et qui vient tout droit du gallo-romain :

« Le geai gélatineux geignait dans le jasmin »

Admirez comme

Voyelles et consonnes sont étroitement liées

Les zunes zappuyant les zuns de leurs zailes.

Admirez aussi, mes zinfints,

Ces gé à vif

Ces gé sans fin

Tous ces gé zingénus qui sonnent comme un glas :

Le geai géla... »Blaise ! Trois heures de retenue.

Motif :

Tape le rythme avec son soulier froid

Sur la tête nue de son voisin.

Me copierez cent fois :

Le geai gélatineux geignait dans le jasmin

René de Obaldia, Innocentines, éditions Bernard Grasset,

1969, p. 158-160.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené de obaldia, innocentines, le plus beau vers... | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2012

Jules Supervielle, Les Amis inconnus

L'escalier

Parce que l'escalier attirait à la ronde

Et qu'on ne l'approchait qu'avec des yeux fermés,

Que chaque jeune fille en gravissant les marches

Vieillissait de dix ans à chaque triste pas,

— Sa robe avec sa chair dans une même usure —

Et n'avait qu'un désir ayant vécu si vite

Se coucher pour mourir sur la dernière marche ;

Parce que loin de là une fillette heureuse

Pour en avoir rêvé au fond d'un lit de bois

Devint, en une nuit, sculpture d'elle-même

Sans autre mouvement que celui de la pierre

Et qu'on la retrouva, rêve et sourire obscurs,

Tous deux pétrifiés mais simulant toujours...

Mais un jour l'on gravit les marches comme si

Rien que de naturel s'y était passé.

Des filles y mangeaient les claires mandarines

Sous les yeux des garçons qui les regardaient faire.

L'escalier ignorait tout de son vieux pouvoir

Vous en souvenez-vous ? Nous y fûmes ensemble

Et l'enfant qui venait avec nous le nomma.

C'était un nom hélas si proche du silence

Qu'en vain il essaya de nous le répéter

Et, confus, il cacha sa tête dans les larmes

Comme nous arrivions en haut de l'escalier.

Jules Supervielle, Les Amis inconnus, dans Œuvres poétiques complètes,

édition publiée sous la direction de Michel Collot, Bibliothèque

de la Pléiade, 1996, p. 318.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, les amis inconnus, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2012

Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau

J'écris parfois dans l'allégresse

parfois dans les douleurs du doute

bénignes certes mais réelles, physiques

maux d'estomac mauvais sommeil

je me lève en aveugle me cogne

vais dans mon bureau, dérange un papillon de nuit

nerveux palpite contre des feuilles blanches

tourne des pages, les rature

trouve un goût de vin frelaté à mes vers

ai bien envie de tout laisser en plan

alors j'ouvre des livres

cherche des modèles, des mots qui fusent

cailloux lancés par une fronde,

goûte des vers puis les recrache

m'essaie à jouer les sommeliers :

« ça, insipide, trop fade venaison

vers ennuyeux à faire fuir

les déjà peu nombreux lecteurs de poésie

ça par contre superbe, à la fois subtil et corsé :

Réda dont il faudrait pouvoir prendre la roue

mais comment faire ? compter sur l'alchimie

de quelques verres de vin ? autant que l'univers

c'est un entier mystère impossible à percer

même avec le secours de l'or d'un Mercurey

versé dans de nombreux ballons

qu'un jour à quelques-uns nous partageâmes à Lyon »

la tête en feu je tente à nouveau de dormir

comptant sur l'alambic de la nuit

pour qu'au matin mes vers soient à peu près buvables

filent moins lourdement qu'ici la métaphore

Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau, Champ Vallon,

1993, p. 46-47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, laïus au bord de l'eau, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

15/03/2012

Aragon, Je 'ai jamais appris à écrire, ou les incipit

Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.

Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.

C'était le plus grand obstacle que ceux qui voulurent m'enseigner l'écriture trouvaient sur leur chemin. Un obstacle quasi insurmontable, tel était mon acharnement. Et je trouvais ces gens stupides, lesquels n'entendaient pas ce que je leur disais, qui me paraissait l'évidence, je cassais mon crayon ou je le jetais par la fenêtre. Enfin on y renonça, ma mère disait que c'était affreux, un enfant qui ne saurait jamais écrire. Moi, je m'en passais. Je dictais ce qui me traversait la tête à ces deux tantes que j'avais, et je constatais qu'après, leur gribouillis restituait pour d'autres yeux ce que j'avais dit, très exactement. Si bien que la parole dit me paraissait fort suffisante.

Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit, "Les sentiers de la création", éditions Skira, 1969, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, je n'ai jamais appris à écrire, ou les incipit, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

14/03/2012

Zbigniew Herbert, Corde de lumière, Œuvres poétiques complètes I : recension

Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.

On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herberrt a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).

Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)

Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :

que serait le monde

s'il n'était plein

de l'incessant va-et-vient du poète

parmi les pierres et les oiseaux

(p. 197)

Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.

L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).

On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).

Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).

Zbigniew Herbert, Corde de lumière, Œuvres poétiques complètes I, traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue, Le Bruit du temps, 2011, 528 pages, 26 €.

Recension parue en 2012 dans Les carnets d'eucharis de Nathalie Riera

1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zbigniew herbert, corde de lumière, poésies complètes | ![]() Facebook |

Facebook |

13/03/2012

Ernst Meister, Espace sans paroi

Là-bas sur les récifs

un murmure, te semble-t-il,

de non et de rien.

À proximité de toi

la vague déferle.

Là ! hors

de la mer élargie

bondit dans l'air un dauphin.

Dort auf den Klippen

ein Gemurmel, scheint dir,

vom Nicht und Nichts.

In deiner Nähe

die Welle schlägt an.

Da ! aus

gebreitetem Meer

spring hoch auf

ein Delphin.

*

Les éloignements

nous font vivre.

La mort

nous apparaît

aussi lointaine que la plus haute

étoile.

L'empressement de la nature

met en nous la mesure.

Wir leben

von den Entfernungen.

Der Tod

kommt uns vor

so weit wie der höchste

Stern.

Ein Geschäftiges der Natur

setzt Maße in uns.

Ernst Meister, Espace sans paroi, traduit de l'allemand

par Jean-Claude Schneider, Atelier La Feugraie, 1992, n. p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst meister, espace sans paroi, la mort, la mer | ![]() Facebook |

Facebook |