02/10/2011

Henri Heine, 40 poèmes

De mes si grandes peines

J’ai fait de courtes chansons,

Elles élèvent leurs empennes

Et jusqu’à son cœur voleront.

Elles ont trouvé ma très chère,

Mais sont revenues pour gémir,

Gémissent et ne veulent pas dire

Ce qu’en son cœur elles ont découvert.

Aus meinen grossen Schmerzen

Mach’ich die kleinen Lieder ;

Die heben ihr klingend Gefieder

Und flattern nach ihrem Herzen.

Sie fanden den Weg zur Trauten,

Doch kommen sie wieder und klagen,

Und klagen, und wollen nicht sagen,

Was sie im Herzen schauten.

Dans ma vie toujours trop sombre

Brillait une image aimée,

La douce image effacée

Je reste enveloppé d’ombres.

Les enfants quand vient la nuit

D’angoisse ont le cœur serré,

Mais ils chantent à grand bruit,

Leur frayeur est conjurée.

Et je suis un fol enfant,

Je chante dans l’ombre épaisse,

Mon chant n’est pas divertissant

Mais il libère ma détresse.

In mein gar zu dunkles Leben

Strahlte einst ein süsses Bild ;

Nun das süsse Bild erblichen,

Bin ich gänzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder sind im Dunkeln,

Wird beklommen ihr Gemüt,

Und um ihre Angst zu hannen,

Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe,

Jetzo in der Dunkelheit ;

Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,

Hat‘s mich doch von Angst befreit.

Henri Heine, 40 poèmes, texte allemand, traduction de Diane de Vogüé, avant-propos de Robert d’Harcourt, éditions Debresse, 1956, p. 37 et 36, 53 et 52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri heine, 40 poèmes, diane de vogüe, poèmes amoureux | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2011

Georg Trakl, L'automne du solitaire, dans Œuvres complètes

L’automne du solitaire

L’automne sombre s’installe plein de fruits et d’abondance,

Éclat jauni des beaux jours d’été.

Un bleu pur sort d’une enveloppe flétrie ;

Le vol des oiseaux résonne de vieilles légendes.

Le vin est pressé, la douce quiétude

Emplie par la réponse ténue à des sombres questions.

Et, ici et là, une croix sur la colline désolée ;

Un troupeau se perd dans la forêt rousse.

Le nuage émigre au-dessus du miroir de l’étang ;

Le geste posé du paysan se repose.

Très doucement l’aile bleue du soir touche

Un toit de paille sèche, la terre noire.

Bientôt des étoiles nichent dans les sourcils de l’homme las ;

Dans les chambres glacées s’installe un décret silencieux

Et des anges sortent sans bruit des yeux bleus

Des amants, dont la souffrance se fait plus douce.

Le roseau murmure ; assaut d’une peur osseuse

Quand la rosée goutte, noire, des saules dépouillés.

Georg Trakl, Œuvres complètes, traduites de l’allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, l'automne du solitaire, marc petit, jean-claude schneider | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2011

Jean Tortel, Appareil de la terre

L’odeur des vieux papiers se fait plus âcre, les modulations des oiseaux plus ténues. Les pêcheurs au bord de la rivière s’apprêtent à quitter, remisant leur attirail. Une auberge désaffectée conserve une seule habitante. À la fenêtre apparaît sa silhouette ancienne. Elle reste désemparée parce que ce morceau de pâté, que répudierait le médecin des pauvres, sent déjà fort, mais elle décide pourtant de la manger en le faisant revenir à la poêle. Des voix ne lui font plus peur : celle du forgeron, du distillateur, de l’émondeur qui, par leurs romances, ornent ses jours, maintenant, comme ils pensent avec elle, comptés, mais ne le furent-ils pas toujours au plus juste dès sa naissance, un jour de plein soleil.

L’odeur des vieux papiers se fait plus âcre, les modulations des oiseaux plus ténues. Les pêcheurs au bord de la rivière s’apprêtent à quitter, remisant leur attirail. Une auberge désaffectée conserve une seule habitante. À la fenêtre apparaît sa silhouette ancienne. Elle reste désemparée parce que ce morceau de pâté, que répudierait le médecin des pauvres, sent déjà fort, mais elle décide pourtant de la manger en le faisant revenir à la poêle. Des voix ne lui font plus peur : celle du forgeron, du distillateur, de l’émondeur qui, par leurs romances, ornent ses jours, maintenant, comme ils pensent avec elle, comptés, mais ne le furent-ils pas toujours au plus juste dès sa naissance, un jour de plein soleil.

Plainte

Ce jour-là une femme dit :

Qui veut me porter mon fils

il est lourd et la nuit revient.

O temps des légumes terreux

rouges ou verts

des navets vineux

dans un jardin bordé d’épines

sous un ciel de silence accepté

temps que je n’ai plus

pourtant ce monde reste réel

et j’aime à voir sa beauté.

Jean Tortel, Appareil de la terre, Gallimard, 1964, p. 17 et 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, appareil de la terre | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2011

Alain Veinstein, Voix seule

Un pas

À mesure que je m’enfonce

je n’ai rien tant à cœur

que la vérité.

Mais quoi que je fasse et dise,

pas de pas gagné

qu’il soit possible de tenir :

tous les témoins sont morts

et je reste seul en scène

à tenir un rôle

que les vrais mots de l’enfance

feraient voler en éclats.

Jour

Le seul jour jusqu’ici

je l’ai éclairé

à coups de pelle. Souvenez-vous.

Malgré les éclats de rire

et le effets de cruauté,

la pelle

m’a appris la vie.

Je lutte ici même contre l’envie

de la reprendre

et d’ensanglanter avec fureur

la terre épuisée par la brume.

Où es-tu ?

Parti pour ne pas revenir,

ne plus être

père,

père, jamais

et pourtant

les deux bras tendus,

je brandis

une couronne de roses

et je crie :

je suis ton enfant,

celui que tu berçais dans tes bras,

prêt à se faufiler, si Dieu le veut,

comme un rat dans ta tombe.

Et pourtant, nous ne nous reverrons plus,

nous avons, toi et moi, des visages sans avenir.

Le ciel est froid et sombre

contre mon dos.

Il ne manquerait plus que le vent se lève

sur le petit tas brillant

que j’appelais père

il y a à peine un instant.

Alain Veinstein, Voix seule, Fiction & Cie, Seuil, 2011, p. 59, 91 et 122.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, voix seule, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2011

Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts

Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.

Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.

De toute ma vie je ne me suis jamais libéré par l’écriture. Si tel avait été le cas, il ne resterait rien. Et que ferais-je de la liberté que j’aurais obtenue ? Je ne suis pas du tout partisan de la délivrance. Du cimetière peut-être. Mais non, je ne crois pas à cela non plus, parce qu’alors il n’y aurait rien.

Je n’ai pas besoin d’inventer quoi que ce soit. La réalité est bien pire. Par le biais de mes relations avec les gens de ce village, je sais ce qu’ils endurent, je sais à quelle heure ils dorment, ce qu’ils mangent, et quand leur cancer se déclare. Il y a beaucoup de fabriques de papier dans ce secteur, et un bon nombre d’estropiés auxquels les machines ont coupé les doigts, les bras ou un bout d’oreille. Peu à peu les machines leur coupent tout. Ou bien vous roulez à motocyclette sur les rails. Et vous y laissez une jambe. C’est ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire de cette ferme. C’était un travailleur posté. J’ai chauffé la maison avec des jambes de bois. Lui en avait fait une grande consommation.

L’être humain refuse d’admettre que la nature est plus grandiose qu’un battement de cœur. Une prairie en fleurs est une chose si prodigieusement fondamentale que la gorge se serre rien qu’à y penser. Mais tout sera perdu, hormis pour quelques créatures un peu demeurées. Peut-être verra-t-on naître alors quelque chose de véritablement nouveau.

Pour que ça vienne avec fraîcheur, j’alterne toujours : après la prose, une pièce de théâtre. Le principal attrait du théâtre, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Lorsque vous écrivez de la prose, vous êtes seul. Vous envoyez le manuscrit à l’éditeur, vous recevez bientôt de sa part une lettre stupide, puis vous n’avez plus aucune nouvelle, jusqu’à ce que vous parvienne un livre imprimé à la va-comme-je-te-pousse, truffé de ces fautes que vous vous étiez escrimé à corriger, ensuite, après un long silence, les critiques entrent en scène, le cauchemar, et en plus vous ne gagnez presque rien. En revanche, travailler pour le théâtre, c’est du stress. Au bout de quelques semaines, ça me tape sur les nerfs, tous ces acteurs effroyables. Je suis alors content quand une nouvelle prose démarre pendant ce temps-là. Et je supporte de traverser des mois en solitaire.

Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts, traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n° 959, mars 2009, p. 19, 19, 19-20, 21, 21-22.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prose et théâtre, écrire, jean-baptiste para | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2011

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Encore une fois les hibous

J’allais à travers temps évoquant l’avenir

Que j’avais vu la veille au sein de quelque rêve

Et le long de l’espace au rebours de l’agir

Je laissais s’écouler glauque et vive la sève

De grands arbres plantés à l’instar du menhir

Pour marquer du soleil la fugitive trêve

Et qu’à leurs pieds géants les ans viennent gésir

En attendant le jour où l’homme se relève

Ni debout ni couchés des êtres à genous

Plantaient leur front plaintif dans une terre aride

La bouche dilatée arrachant des caillous

Mais je ne voudrais pas d’un destin aussi dous

Souligner la tendance assurément putride

C’est lorsque la nuit vient que volent les hibous

Qui cause ? Qui dose ? Qui ose ?

Si j’osais je dirais ce que je n’ose dire

Mais non je n’ose pas je ne suis pas osé

Dire n’est pas mon fort et fors que de le dire

Je cacherai toujours ce que je n’oserai

Oser ce n’est pas rien ce n’est pas peu de dire

Mais rien ce n’est pas peu et peu se réduirait

À ce rien si osé que je n’ose produire

Et que ne cacherait un qui le produirait

Mais ce n’est pas tout ça Au boulot si je l’ose

Mais comment oserai-je une si courte pause

Séparant le tercet d’avecque le quatrain

D’ailleurs je dois l’avouer je ne sais pas qui cause

Je ne sais pas qui parle et je ne sais qui ose

À l’infini poème apporter une fin

*

Acriborde acromate et marneuse la vague

au bois des écumés brouillés de mille cleurs

pulsereuse choisit un destin coquillage

sur le sable où les nrous nretiennent les nracleus

Si des monstres errants emportés par l’orague

crentaient avec leurs crons les crepâs des sancleurs

alors tant et si bien mult et moult c’est une ague

qui pendrait sa trapouille au cou de l’étrancleur

Où va la miraison qui flottait en bombaste

où va la mifolie aux creux des cruses d’asthe

où vont tous les ocieux sur le chemins des mers

on ne sait ce qui court en poignant sur la piste

on ne sait ce qui crie en poussant le tempiste

dans le ciel où l’apur cherche un bénith amer

on ne sait pas

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, Le Point du jour,

Gallimard, p. 197-198, 141-142, 139-140.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, jeu de langage | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2011

Paul Valéry, Littérature (Œuvres II)

Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.

Dans le poète :

L’oreille parle,

La bouche écoute ;

C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;

C’est le sommeil qui voit clair ;

C’est l’image et le phantasme qui regardent,

C’est le manque et la lacune qui créent.

La poésie n’est que la littérature réduite à l’essentiel de son principe actif. On l’a purgée des idoles de toute espèce et des illusions réalistes ; de l’équivoque possible entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création », etc.

Et ce rôle quasi créateur, fictif du langage — (lui, d’origine pratique et véridique) est rendu le plus évident possible par la fragilité ou par l’arbitraire du sujet.

L’idée d’Inspiration contient celle-ci : Ce qui ne coûte rien est ce qui a le plus de valeur.

Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter.

Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.

Quelle honte d’écrire, sans savoir ce que sont langage, verbe, métaphores, changements d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’ouvrage, ni les conditions de sa fin ; à peine le pourquoi, et pas du tout le comment ! Rougir d’être la Pythie…

Paul Valéry, Littérature, dans Œuvres II, édition établie et annotée par Jean Hytier, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 546, 547, 548 et 550.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, littérature, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2011

Emily Jane Brontë, Poèmes (1836-1846)

Viens-t’en avec moi

Viens-t’en avec moi

Il n’est plus que toi

Dont mon cœur puisse se réjouir ;

Nous aimions par les nuits d’hiver

Errer dans la neige :

Si nous renouvelions ces vieux plaisirs ?

Noires et folles, les nuées

Tachent d’ombre, là-haut, les terres élevées

Comme elles faisaient autrefois,

Et ne s’arrêtent que là-bas,

À l’horizon confusément amoncelées,

Tandis que les rayons de lune

Si prestement luisent et fuient

Qu’à peine pouvons-nous dire qu’ils ont souri.

Viens avec moi — viens te promener avec moi ;

Nous étions bien plus autrefois,

Mais la Mort nous a dérobés nos compagnons

Comme le Soleil la rosée ;

Oui, la Mort les a pris un à un, nous laissant

Tous deux seuls désormais ;

Aussi mes sentiments se voudraient-ils aux tiens

Nouer étroitement, n’ayant d’autre soutien.

« Non, ne m’appelle pas, cela ne saurait être ;

L’Amour serait-il si constant ?

La fleur de l’Amitié peut-elle dépérir

Pour revivre après de longs ans ?

Non, quand même le sol est humide de larmes

Et si belle qu’elle ait pu croître ;

Car la sève une fois tarie, son flux vital

Ne s’épanchera jamais plus :

Mieux encore que ne fait l’étroit cachot des morts

La Terre sépare le cœur des hommes. »

[Printemps 1844]

Come, walk with me

Come, walk with me ;

There only thee

To bless my spirit now ;

We used to love on winter nights

To wander throw the snow.

Can we not woo back old delights ?

The clouds rush dark and wild ;

They fleck with shade our mountain heights

The same as long ago,

And on the horizon rest at last

In looming masses piled ;

While moonbeams flash and fly so fast

We scarce can say they smiled.

Come, walk with me — come, walk with me ;

We were not once so few ;

But Death has stolen our company

As sunshine steals the dew :

He took them one by one, and we

are left, the only two ;

So closer would my feelings twine,

Because they have no stay but thine.

« Nay, call me not ; it may not be ;

Is human love so true ?

Can Friendship’s flower droop on for years

And then revive anew ?

No ; though the soil be wet with tears,

How fair soe’er it grew ;

The vital sap once perished

Will never flow again ;

And surer than that dwelling dread,

The narrow dungeon of the dead,

Time parts the hearts of men. »

[Spring 1844]

Emily Jane Brontë, Poèmes (1836-1846), choisis et traduits d’après la leçon des manuscrits par Pierre Leyris, édition bilingue, Poésie / Gallimard, 1963, p. 144-147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, amour, temps, come, walk with me | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2011

Jean Paulhan, À demain la poésie

Ce qu'en dit le premier venu

Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.

Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.

Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.

Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.

Publié dans MARGINALIA, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, la poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2011

Jacques Réda, L'Herbe des talus

Tombeau de mon livre

Livre après livre on a refermé le même tombeau.

Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée

Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.

Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau

Double infidèle et désormais absorbé dans le site,

Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —

Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil

Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —

Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future

Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.

Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli

Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,

Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe

Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.

Jacques Réda, L'herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2011

Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux

Je suis un gardeur de troupeaux.

Le troupeau ce sont mes pensées

Et mes pensées sont toutes des sensations.

Je pense avec les yeux et les oreilles

Et avec les mains et avec les pieds

Et avec le nez et avec la bouche.

Penser une fleur c’est la voir et la respirer

Et manger un fruit c’est en savoir le sens.

C’est pourquoi lorsque par un jour de chaleur

Je me sens triste d’en jouir à ce point,

Et couche de tout mon long dans l’herbe,

Et ferme mes yeux brûlants,

Je sens tout mon corps couché dans la réalité,

Je sais la vérité et je suis heureux.

Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d’Alberto Caeiro, traduit du portugais par Armand Guibert, Gallimard, 1960, p. 55-56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, alberto caeiro, armand guibert | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2011

Maurice Blanchot, L'Attente l'Oubli

Il n’est pas vrai que tu sois enfermée avec moi et que tout ce que tu ne m’as pas encore dit te sépare du dehors. Ni l’un ni l’autre nous ne sommes ici. Seuls quelques-uns de nos mots y ont pénétré, et de loin nous les écoutons.

Vous voulez vous séparer de moi ? Mais comment vous y prendrez-vous ? Où irez-vous ? Quel est le lieu où vous n’êtes pas séparée de moi ?

S’il t’est arrivé quelque chose, comment puis-je supporter d’attendre de le savoir pour ne pas le supporter ? S’il t’est arrivé quelque chose — même si cela ne t’arrive que bien plus tard, et longtemps après ma disparition — comment n’est-ce pas insupportable dès maintenant ? Et, c’est vrai, je ne le supporte pas tout à fait.

Attendre, seulement attendre. L’attente étrangère, égale en tous ses moments, comme l’espace en tous ses points, pareille à l’espace ; exerçant la même pression continue, ne l’exerçant pas. L’attente solitaire, qui était en nous et maintenant passée au dehors, attente de nous sans nous, nous forçant à attendre hors de notre propre attente, ne nous laissant plus rien à attendre. D’abord l’intimité, d’abord l’ignorance de l’intimité, d’abord le côte à côte d’instants s’ignorant, se touchant et sans rapport.

Maurice Blanchot, L’Attente l’Oubli, Gallimard, 1962, p. 30-31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, l'attente l'oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2011

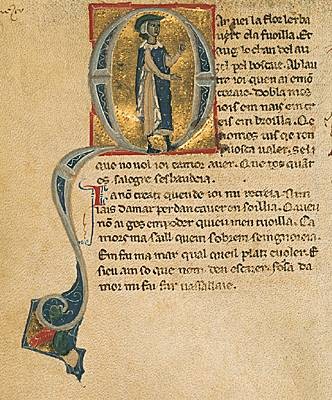

Jaufre Rudel, Lanquan li jorn son lonc en may...

Lorsque les jours sont longs en mai,

J’aime ouïr les oiseaux lointains ;

Je vais courbé par le désir,

Je songe à un amour lointain,

Et les chants, les fleurs d’aubépine

Valent les glaces de l’hiver.

Jamais d’amour je n’aurai joie

Sinon de cet amour lointain

Car il n’est femme plus parfaite

En nul endroit proche ou lointain.

Elle est si belle et gente et pure

Que je voudrais, pour l’approcher,

Être pris par les Sarrasins.

Triste et joyeux je reviendrai,

Si je la vois, ‘amour lointain.

Mais qui sait quand je la verrai ?

Nos deux pays sont si lointains !

Que de chemins et de passages !

Je ne puis être sûr de rien :

Qu’il en soit comme il plaît à Dieu !

André Berry, Florilège des troubadours, publié avec une préface, une traduction et des notes par A. B., Firmin-Didot, 1930, p. 59.

Lorsque les jours sont longs en mai

Me plaît le doux chant d’oiseaux lointains,

Et quand je suis parti de là

Me souvient d’un amour lointain ;

Lors m’en vais si morne et pensif

Que ni chants ni fleurs d’aubépines

Ne me plaisent plus qu’hiver gelé.

Jamais d’amour je ne jouirai

Si je ne jouis de cet amour lointain,

Je n’en sais de plus noble, ni de meilleur

En nulle part, ni près ni loin ;

De tel prix elle est, vraie et parfaite

Que là-bas au pays des Sarrasins,

Pour elle, je voudrais être appelé captif !

Triste et joyeux m’en séparerai,

Si jamais la vois, de l’amour lointain

Mais je ne sais quand la verrai,

Car trop en est notre pays lointain :

D’ici là sont trop de pas et de chemins ;

Et pour le savoir ne suis pas devin

Mais qu’il en soit tout comme à Dieu plaira.

Poètes et romanciers du Moyen Âge, texte établi et annoté par Albert Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1963, p. 783.

Lorsque les jours sont longs en mai m’est beau le doux chant d’oiseaux de loin et quand je me suis éloigné de là je me souviens d’un amour de loin je vais courbé et incliné de désir si bien que chant ni fleur d’aubépine ne me plaisent comme l’hiver gelé

Jamais d’amour je ne jouirai si je ne jouis de cet amour de loin car mieux ni meilleur je ne connais en aucun lieu ni près ni loin tant est son prix vrai et sûr que là-bas au royaume des Sarrazins pour elle je voudrais être captif

Triste et joyeux je la quitterai quand je verrai cet amour de loin mais je ne sais quand je la verrai car trop sont nos terres loin il y a tant de passages de chemins et moi je ne suis pas devin mais que tout soit comme il plaît à Dieu

Jacques Roubaud, Les Toubadours, anthologie bilingue, Seghers, 1971, p. 75 et 77.

Lanquan li jorn son lonc en may

M’es belhs dous chans d’auzelhs de lonh,

E quan mi suy partiz de lay

Remembra.m d’un amor de lonh :

Vau de talan embroncx e clis

Qi que chans ni flors d’aldelpis

No.m platz plus que l’yverns gelatz.

Ja mais d’amor no.m janziray

Si no.m jau d’est’amot de lonh,

Que gensot ni melhor no.n si

Ves nulha part, ni pres ni lonh ;

Tant es sos pretz verais e fis

Que lay el reng dels Sarrazis

For hieu per lieys chaitius clamatz !

Iratz e gauzens m’en partray,

S’ieu ja la vey, l’amor de lonh :

Mas non sai quoras la veyrai,

Car trop son nostras terras lonh :

Assatz hi a pas e camis,

E per aisso no.n suy devis…

Mas tot sia cum a Dieu platz !

Jaufre Rudel, dans Poètes et romanciers du Moyen Âge, Texte établi et annoté par Albert Pauphilet, Biblliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1963, p. 782 et 783.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaufre rdel, l"amour de loin, alpbert pauphilet, andré berry, jacques roubaud | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2011

Danielle Collobert, Les joncs, dans Œuvre II

Les joncs enivrés

Rejetaient les épaves des vents

Les fleurs inutiles.

Les ondulations troubles

Au fond des étangs gardaient

Les secrets de la mort.

L’enfance de la mer

Échappe

Au souvenir.

Le mouvement adhère

À l’innocence voulue

D’un regard.

Les formes désagrégées

Glissent

En lambeaux de fuite.

L’écrasant

Sommeil

Restitue

Le rappel.

Les murailles transparentes

Aux falaises

De violence

S’opposent

Aux montées

Des mers.

La continuité engagée

Dans le regard

Accorde

Le temps de la somnolence.

Danielle Collobert, Ensemble III (Les joncs), dans Œuvres II, édition préparée et présentée par Françoise Morvan, P.O.L., 2005, p. 121-124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2011

Samuel Beckett, Mal vu mal dit

De sa couche elle voit se lever Vénus. Encore. De sa couche par temps clair elle voit se lever Vénus suivie du soleil. Elle en veut alors au principe de notre vie. Encore. Le soir par temps clair elle jouit de sa revanche. À Vénus. Devant l’autre fenêtre. Assise raide sur sa vieille chaise elle guette la radieuse. Sa vieille chaise en sapin à barreaux et sans bras. Elle émerge des derniers rayons et de plus en plus brillante décline et s’abîme à son tour. Vénus. Encore. Droite et raide elle reste là dans l’ombre croissante. Tout de noir vêtue. Garder la pose est plus fort qu’elle. Se dirigeant debout vers un point précis souvent elle se fige. Pour ne pouvoir repartir que longtemps après. Sans plus savoir ni où ni pour quel motif. À genoux surtout elle a du mal à ne pas le rester pour toujours. Les mains posées l’une sur l’autre sur un appui quelconque. Tel le pied de son lit. Et sur elles sa tête. La voilà donc comme changée en pierre face à la nuit. Seuls tranchent sur le noir le blanc de ses cheveux et celui un peu bleuté du visage et des mains. Pour un œil n’ayant pas besoin de lumière pour voir. Tout cela au présent. Comme si elle avait le malheur d’être encore en vie.

Samuel Beckett, Mal vu mal dit, éditions de minuit, 1981, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, mal vu mal dit, vénus | ![]() Facebook |

Facebook |