17/05/2021

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

De pierre sont les uns, d’argile d’autres sont.—

Moi je scintille, toute argentine !

Trahir est mon affaire et Marine ô mon nom.

Je suis fragile écume marine.

D’argile sont les uns, les autres sont de chair —

À eux : tombes et dalles tombales !

— Baptisée dans la coupe marine — et en l’air

Sans fin brisée, je vole et m’affale.

À travers tous les cœurs, à travers tout filet

Mon caprice s’infiltre, pénètre.

De moi — ces boucles vagabondes : vise-les ! —

On ne fera pas du sel terrestre.

Contre vos genoux de granit je suis broyée

Et chaque vague me — réanime !

Vive l’écume, gloire à l’écume joyeuse,

Vive la haute écume marine !

23 mai 1920

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, traduction Pierre Léon et Ève Malleret, Poésie/Gallimard, 1999, p. 103.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, pierre, argile, chair | ![]() Facebook |

Facebook |

16/05/2021

Marina Tsvétaïéva, Tentative de jalousie

Ennui et tristesse

Ennui et tristesse... À qui donnerai-je la main

À l’heure où plus rien ne nous leurre ?

Désirs ? À quoi bon désirer constamment et en vain ?

Et l’heure s’en va, la meilleure.

Aimer — mais qui donc ? À quoi bon — ces amours pour un jour ?

Que dure l’amour le plus tendre ?

Je sonde mon cœur. Ce qui fut, est parti sans retour,

Et tout ce qui est n’est que cendre.

Je vois mes passions, sous la faux de la froide raison

Gisant — comme tiges éparses.

Oh, vie ! Soupirs et plaisirs et retour des saisons —

Oh vie, tu n’es qu’une farce.

Marina Tsvétaïéva, Tentative de jalousie, traduction Ève Malleret, La Découverte, 1986, p. 207.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, tentative de jalousie, ennui, tristesse, passion | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2021

Charles Albert Cingria, Florides helvètes

Ce pays qui est une vallée

Je voudrais avoir, plutôt qu’un talent dont je me défie — et je ne suis pas le seul — ou une inspiration dont le moment ne m’appartient pas, et qui me fait alors souvent défaut, me laissant tout chancelant, une fine et précise écriture penchée de carte de visite. Et un cœur semblable, un cœur de cire, un cœur rose, dont je serais attentif à ce qu’aucune température inusitée ne fût en danger de lui faire perdre sa forme, afin qu’au moins dans cet artificiel — j’emploie ce mot au sens étymologique de construit selon les règles de l’art — j’aie la certitude de ne pas dépasser un ton. Oui, et pour tout dire, ce ne serait pas une plume d’oie (quelle absurdité qu’une plume d’oie !) ni un roseau qu’il faudrait, mais une dure petite plume moderne — de fer, évidemment, mais pas noire : noire seulement dans le haut, à l’intérieur, dans cette partie voûtée d’encre sèche ou vacille en croix un infime jour, comme, à des grands temps, jadis, sur la nuit des armures du Siège de Damiette — afin que je puisse m’exprimer avec convenance sur un tel sujet.

Charles Albert Cingria, Florides helvètes et autres textes, L’Âge d’Homme, 1983, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles albert cingria, florides helvètes et autres textes, talent, inspiration, plume | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2021

Charles Albert Cingria, La Fourmi rouge

La Fourmi rouge

... C’est une chambre comme une autre. Par terre, pas de pavé : des planches comme dans un appartement. Au milieu, exactement, une chaise. C’est là que je suis assis, j’attends. Il y a bien dix jours que je suis dans cette position. Je sais que ma situation est irrémédiable. J’étais en fermé dans une cage pendant qu’on me jugeait. Ma famille n’avait pas été prévenue. Des avocats des fortune n’ont fait qu’embrouiller les choses, et, quand avec un horrible bruit de boiseries, le jury en hermine et en toge est rentré (j’attendais , le cœur mort, mais ils ne disaient rien), une lecture précédée d’un long mortel silence, précédé de toussotements imperceptibles, a commencé à laquelle, tout d’abord, je n’ai rien compris. Ensuite non plus. J’écoutais pourtant, j’écoutais encore. Il y avait des nuances, des arrêts, un regard heureux à l’hémicycle. Mon cœur se remettait à vivre. Ah ! pourquoi ? Cette lecture s’était arrêtée à une incidente. Je regardai mes défenseurs et un petit public. Un bruit de pieds général m’avait fait comprendre. C’était la fin.

Charles Albert Cingria, La Fourmi rouge et autres textes, L’Âge d’Homme, 1978, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles albert cingria, la fourmi rouge et autres textes, attente, procès | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2021

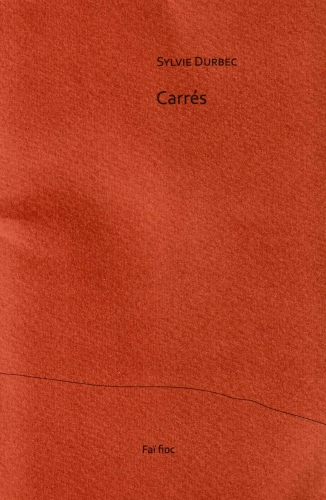

Sylvie Durbec, Carrés : recension

On ne s’habitue pas à lire une poésie qui se contente, pour reprendre Jacques Réda, « d’aller à la ligne », sans que l’on repère un rythme quelconque, et l’on retrouve toujours avec plaisir la lecture de poèmes avec des contraintes d’organisation, même s’il ne s’agit pas de vers comptés, rimés ou non. Sylvie Durbec choisit dans ses proses de les inscrire dans un carré, contrainte arbitraire qu’elle présente analogue à celle « que l’on se donne marchant sur un trottoir de ne pas mettre le pied sur la ligne ». Mais ce n’est pas la seule qu’elle s’invente dans les cinquante carrés, plus un « en guise d’au revoir », de son livre.

Toutes les proses se terminent par le mot "carré", substantif ou (11 fois) adjectif — sauf dans "carré zutique" où la figure géométrique, de dimension réduite, est de guingois avec un angle sur ce qui aurait été un côté du carré normal. Quelques carrés comptent une ligne de trop et l’une des figures, "carré compact", est un rectangle : il s’agit de la prose ouverte avec une citation de Peter Handke ; c’est la seconde contrainte qui donne une unité au livre, chaque texte comprenant le nom du romancier, ou une périphrase (« le romancier autrichien »), ou une citation, ou une allusion à un livre. Enfin, toutes les proses contiennent la suite « comme ça » et un Cmajuscule, alors que l’ensemble est sans majuscule « pour dire non à la hiérarchie » et « sans ponctuation pour que le lecteur s’égare ». Si le lecteur s’égarait, ce serait pour d’autres motifs, la construction très rythmée suppléant presque toujours à l’absence de toute démarcation dans le texte.

À côté du nom "handke" (en minuscules, comme tous les noms de personne) et de commentaires à partir de ses textes (« rêver handke écrirait rêvasser ce serait bien mieux »), d’autres noms d’écrivains apparaissent, parfois avec un contexte : « On lit azam » (d’où ailleurs « azamesque ») — Sylvie Durbec a illustré un livre d’Édith Azam —, « rousseau parlait en marchant » ; la mort de Barthes dans la rue est évoquée, comme les broussailles de James Sacré et les non-lieux de Perec ; mais es noms sont aussi simplement cités, références de l’auteure, Dickinson, Walser, Sebald. Lisant « Capitales des douleurs », on pense à Éluard (Capitale de la douleur) et « chien stupide » appelle le nom de John Fante (My Dog Stupid). C’est Chaïm Soutine qui semble pouvoir traduire par la peinture de manière satisfaisante les variations de sentiment, « un seul tableau de soutine et tout en est violemment éclairci ou assombri ça dépend de l’endroit où l’on se tient chaïm ».

Carrés a les caractéristiques d’un Journal, Sylvie Durbec évoquant sa ville natale (Marseille) et rapportant souvent des moments de la vie de tous les jours, notamment sa relation avec les éléments naturels. Après carré un et carré deux, carré éden porte sur la transformation d’un lieu « boueux » en éden grâce aux fleurs semées et ce thème est récurrent. C’est dans une caravane placée dans le jardin qu’elle se réfugie pour écrire et qui lui donne la possibilité de s’isoler — « vieillesse solitude lecture goûter au paradis sans compagnie ». Ce faisant elle peut renouer avec le temps de l’enfance, temps de la cabane et de la lecture d’illustrés, temps où les enfants n’avaient pas le droit d’approcher le bureau du grand-père. Dans ce « monde très ancien », les choses avaient un aspect que l’on ne reconnaît plus, le bureau si impressionnant hier n’est aujourd’hui qu’un meuble comme un autre.

Carrés contient aussi une partie des usages du mot "carré" ; d’abord, tout le livre est composé de « carrés » d’écriture, analogues aux divisions du jardin en carrés et où « subsiste », pour poursuivre la métaphore, « le fouillis de broussailles chères à James Sacré ». C’est aussi la parcelle pour la pierre tombale et Sylvie Durbec, évoquant Perec, se souvient que pour lui le carré ressemble à une chambre ; de là le passage aux sinistres chambres à gaz et — pour en éloigner l’image ? — le souvenir d’enfance des petits carrés Gervais, « ces fromages frais que nous mangions enfants au goûter (...) avec les petits suisses ronds ». Pour compléter les emplois du mot est évoqué « le mouchoir de batiste (...) carré de fil négligemment noué ».

Sylvie Durbec est attentive au vocabulaire, pensant même qu’il serait bon d’énumérer les mots « méprisés », en en citant quelques-uns liés à la vie quotidienne (pain, vinaigre) et à des fonctions du corps (urine, dent de devant). Elle s’interroge ici et là sur l’usage des mots (« dit-on encore ce mot [fichtre] pas plus que foutre ») et elle-même les associe pour les faire entendre autrement : plaisir des homophonies (s’en fiche / sans fiche) et des paronomases (branches/bronches), goût pour les allitérations (gouffre, grotte, gorge, rouge, manganèse), avec par exemple un commentaire à propos du B, « B la bienveillante aux deux petits ventres bedon bedaine rigodon dondaine brume boueuse brouillard au-dessus de la vézère brou de noix elle est comme ça cette lettre [etc.]».

Dans les proses de Sylvie Durbec le temps passé est évoqué sans regret, c’est plutôt l’incertitude des jours présents et à venir qui l’inquiètent ; pensant à un tableau de Van Gogh où deux personnages sont « en grande conversation », la narratrice commente « plus je me rapproche de la fin moins j’ai de chance de les entendre ». Cependant, le jardin, le paysage, le visible sont toujours là pour sauver les jours, comme chez Handke : « le fou de champignons », dans le "carré" final, renvoie au livre Essai sur le fou de champignons, Une histoire en soi, traduit en 2017.

Sylvie Durbec, Carrés, Faï fioc, 2021, 72 p., 11 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 25 mars 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, carrés : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2021

Au bord du lac

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : au bord du lac | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2021

James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers

La fleur de la morelle

La fleur de la morelle (douce amère ou noire)

Donne des baies aux buissons ; l’automne est poison

Nourri de mauvais rouge au fond de la mémoire.

Mais plaisir ! (trop naïf) ah ! j’entends la saison

Qui revient, ses fruits mous, pourriture mais gloire

Et bonheur ! (rouilles, soleil) au bord des buissons.

Alors la saison flambe au faîte des grands ormes ;

Fourche, paille jetée : c’est le goret qu’on tue.

Il brûle dans l’automne et l’enfance perdus.

Je m’en souviens du goût des nèfles et des cormes.

Il brûle dans l’automne et l’enfance est perdue (l’enfance éperdue).

James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, morelle, automne, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2021

James Sacré, Si peu de terre tout

Portrait du paysan à travers les arbres

Paysan comme un arbre en colère

mouvements grands, tant de cris pourquoi ?

on sait mal peu à peu le temps l’apaise

demain la campagne est belle avec les foins

coupés les outils qu’on entretient

ça donne du tonus au paysage l’éloignement de ces cris

dans le profond bleu calme

James sacré, Si peu de terre tout, le dé bleu, 2000, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, si peu de terre tout, paysan, arbre, cri | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2021

James Sacré, Figures de silences

Écrire : on entend quoi ?

3

Écrire dans le silence d’un papier

Sur lequel on peut lire une adresse ;

Un n om tracé par la main de quelqu’un

Mais ce qu’on a mis dans ce nom ?

Mon poème comme une lettre pour dire

Entre un silence et mon silence

Toucher une joue, tenir

Une épaule ou plus bas

Le bougé d’un désir

Si ça serait plus intense ?

On pressent le même écart

Entre deux silences ?

*

Quelqu’un s’en va, tu ne sais pas

Si même il s’en va ?

Penser ou ne pas pouvoir penser

Le retient mal on n’attrape

Que du silence

Quelqu’un peut-être reprend

Tout ce qu’il a donné

Mais dans le genre de ne plus parler

Quelque chose encore

Est donné.

James Sacré, Figures de silences, Tarabuste,

2018, p. 121-122.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures de silences, écrire, on entend quoi ?, don | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2021

James Sacré, Cœur élégie rouge

Le puits

On raconte qu’il y a au fond des trésors : de vieux seaux rouillés, des couteaux de poche qu’on avait possédés longtemps, des pierres rondes.

Il est tranquille. Il a la patience des pierres. Il subit sans réticence l’arsenal du treuil, des seaux et des chaînes, les bousculades véhémentes des bœufs autour et veille l’œil curieux d’un enfant.

Il irrigue les étoiles.

James Sacré, Cœur élégie rouge, André Dimanche, 2001, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, cœur élégie rouge, puits, trésor | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2021

James Sacré, Une fin d'après-midi à Marrakech

C’est pas fait pour penser un poème, pas vraiment.

M’installer pour écrire dans l’air et les feuillages

D’un boulevard parisien en même temps que dans mon sentiment

Pour quelqu’un qui n’arrive pas, que j’attends peut-être

À la place de quelqu’un d’autre jamais venu

N’aboutit

(À la faveur de règles tellement subtiles qu’à la fin

C’est comme si on écrivait sans règles du tout)

Qu’à mettre ensemble des mots dans le plus grand désordre.

Si on se rapproche ainsi de l’évident feuillage du monde tel que par exemple

Il peut s’obscurcir et briller dans un visage aimé.

C’est difficile d’en être sûr. Est-ce qu’on a pensé ?

James Sacré, Une fin d’après-midi à Marrakech, Ryôan-ji, 1988, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, une fin d’après-midi à marrakech, attente, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2021

James Sacré, Donne-moi ton enfance

Son corps impossible

Je cherche le corps de mon enfance

En mon corps grandi

Qui va bientôt mourir.

J’en aurais rien dit

Le corps de mon enfance

Pour te le donner. Et je ne saurai pas

Ce qui est donné.

On croit voir quelques gestes

Dans le puits de la mémoire :

Si de l’eau brille

Ou de la nuit,

Le mot noir ?

Quel geste a trop dit sans dire assez

À mon corps d’enfant,

Pour continuer ?

Bientôt la mort, j’attends toujours,

Et vous ?

(...)

James Sacré, Donne-moi ton enfance,

Tarabuste, 2013, p. 79-80.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, donne-moi ton enfance, corps, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2021

Jean Tortel, Du jour et de la nuit

Rencontres, I

Une larme, deux aventures,

Trois gémissements dans la nuit,

Quatre murailles qui s’écartent,

Cinq doigts qui crient, six lunes rondes,

Sept cordes qui barrent le ciel,

Huit deux fois quatre un coup pour rien,

Neuf portes s’ouvriront ensemble.

Jean Tortel, Du jour et de la nuit, éditions

Jean Vigneau, 1954, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : du jour et de la nuit, rzncontre, jean tortel | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2021

Rainer Maria Rilke, Sonnets à Orphée

Sonnets à Orphée, VI

Est-il d’ici ? Non, sa vaste nature

a grandi dans l’un et l’autre royaume.

Qui a savoir des racines du saule

sera plus apte à ployer ses rameaux.

Allant au lit, ne laissez sur la table

ni pain ni lait : ils attirent les morts.

Mais leur apparition, lui qui conjure,

sous sa paupière à la douceur clémente,

qu’il la mêle, lui, à tout ce qu’il voit,

et que fumeterre et rue aient pour lui

charme aussi vrai que le plus clair rapport.

Rien ne peut altérer sa juste image,

rien, serait-elle ou de tombe ou de chambre,

célèbrerait-il agrafe, anneau, cruche.

Rainer Maria Rilke, Sonnets à Orphée, traduction Maurice Regnaut, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 1997, p. 588.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, sonnets à orphée, célébration | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2021

Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Lou Andreas-Salomé

Château de Muzot sur Sierre (Valais)

Suisse, le 11 février au soir [1922]

Lou, chère Lou, ainsi donc :

En cet instant précis, samedi 11 février, à 6 heures, je pose la plume, la dernière Élégie, la dixième. Celle (alors déjà destinée à être la dernière) dont le début avait été écrit à Duino déjà : « Dass ich dereinst, am Ausgang der grimmigern Einsicht / Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln... » Je t’avais lu tout ce qui existait, mais seuls les douze premiers vers ont subsisté, tout le reste est nouveau et, oui, très, très, très superbe ! — Songe ! J’ai pu surmonter jusque-là. À travers tout. Miracle. Grâce. — Tout cela en quelques jours. Ce fut un ouragan, comme à Duino, jadis : tout ce qui était en moi fibre, tissu, bâti a craqué.

Rainer Maria Rilke, Correspondance, édition Philippe Jaccottet, Seuil, 1976, p. 502.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, correspondance, élégie, ouragan | ![]() Facebook |

Facebook |