11/05/2021

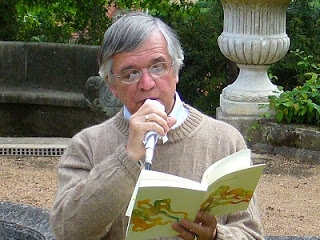

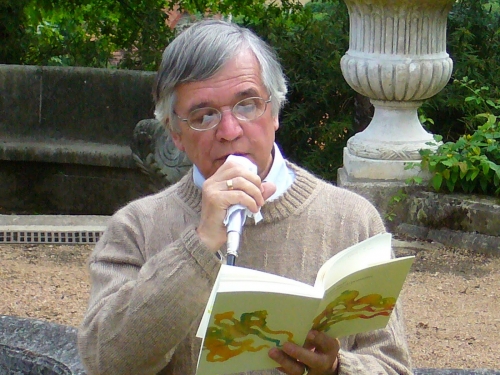

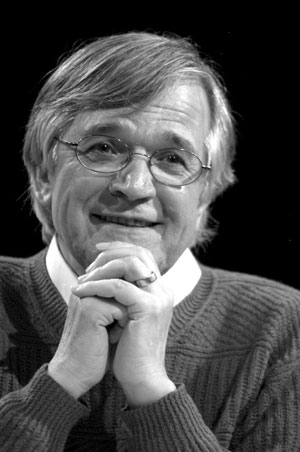

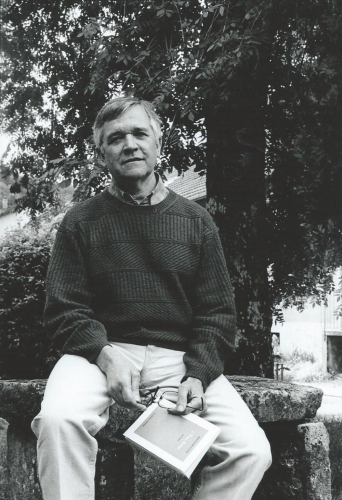

James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers

La fleur de la morelle

La fleur de la morelle (douce amère ou noire)

Donne des baies aux buissons ; l’automne est poison

Nourri de mauvais rouge au fond de la mémoire.

Mais plaisir ! (trop naïf) ah ! j’entends la saison

Qui revient, ses fruits mous, pourriture mais gloire

Et bonheur ! (rouilles, soleil) au bord des buissons.

Alors la saison flambe au faîte des grands ormes ;

Fourche, paille jetée : c’est le goret qu’on tue.

Il brûle dans l’automne et l’enfance perdus.

Je m’en souviens du goût des nèfles et des cormes.

Il brûle dans l’automne et l’enfance est perdue (l’enfance éperdue).

James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, morelle, automne, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2021

James Sacré, Si peu de terre tout

Portrait du paysan à travers les arbres

Paysan comme un arbre en colère

mouvements grands, tant de cris pourquoi ?

on sait mal peu à peu le temps l’apaise

demain la campagne est belle avec les foins

coupés les outils qu’on entretient

ça donne du tonus au paysage l’éloignement de ces cris

dans le profond bleu calme

James sacré, Si peu de terre tout, le dé bleu, 2000, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, si peu de terre tout, paysan, arbre, cri | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2021

James Sacré, Figures de silences

Écrire : on entend quoi ?

3

Écrire dans le silence d’un papier

Sur lequel on peut lire une adresse ;

Un n om tracé par la main de quelqu’un

Mais ce qu’on a mis dans ce nom ?

Mon poème comme une lettre pour dire

Entre un silence et mon silence

Toucher une joue, tenir

Une épaule ou plus bas

Le bougé d’un désir

Si ça serait plus intense ?

On pressent le même écart

Entre deux silences ?

*

Quelqu’un s’en va, tu ne sais pas

Si même il s’en va ?

Penser ou ne pas pouvoir penser

Le retient mal on n’attrape

Que du silence

Quelqu’un peut-être reprend

Tout ce qu’il a donné

Mais dans le genre de ne plus parler

Quelque chose encore

Est donné.

James Sacré, Figures de silences, Tarabuste,

2018, p. 121-122.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures de silences, écrire, on entend quoi ?, don | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2021

James Sacré, Cœur élégie rouge

Le puits

On raconte qu’il y a au fond des trésors : de vieux seaux rouillés, des couteaux de poche qu’on avait possédés longtemps, des pierres rondes.

Il est tranquille. Il a la patience des pierres. Il subit sans réticence l’arsenal du treuil, des seaux et des chaînes, les bousculades véhémentes des bœufs autour et veille l’œil curieux d’un enfant.

Il irrigue les étoiles.

James Sacré, Cœur élégie rouge, André Dimanche, 2001, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, cœur élégie rouge, puits, trésor | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2021

James Sacré, Une fin d'après-midi à Marrakech

C’est pas fait pour penser un poème, pas vraiment.

M’installer pour écrire dans l’air et les feuillages

D’un boulevard parisien en même temps que dans mon sentiment

Pour quelqu’un qui n’arrive pas, que j’attends peut-être

À la place de quelqu’un d’autre jamais venu

N’aboutit

(À la faveur de règles tellement subtiles qu’à la fin

C’est comme si on écrivait sans règles du tout)

Qu’à mettre ensemble des mots dans le plus grand désordre.

Si on se rapproche ainsi de l’évident feuillage du monde tel que par exemple

Il peut s’obscurcir et briller dans un visage aimé.

C’est difficile d’en être sûr. Est-ce qu’on a pensé ?

James Sacré, Une fin d’après-midi à Marrakech, Ryôan-ji, 1988, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, une fin d’après-midi à marrakech, attente, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2021

James Sacré, Donne-moi ton enfance

Son corps impossible

Je cherche le corps de mon enfance

En mon corps grandi

Qui va bientôt mourir.

J’en aurais rien dit

Le corps de mon enfance

Pour te le donner. Et je ne saurai pas

Ce qui est donné.

On croit voir quelques gestes

Dans le puits de la mémoire :

Si de l’eau brille

Ou de la nuit,

Le mot noir ?

Quel geste a trop dit sans dire assez

À mon corps d’enfant,

Pour continuer ?

Bientôt la mort, j’attends toujours,

Et vous ?

(...)

James Sacré, Donne-moi ton enfance,

Tarabuste, 2013, p. 79-80.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, donne-moi ton enfance, corps, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2021

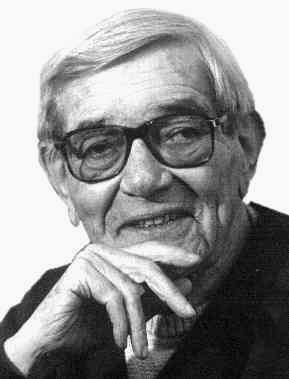

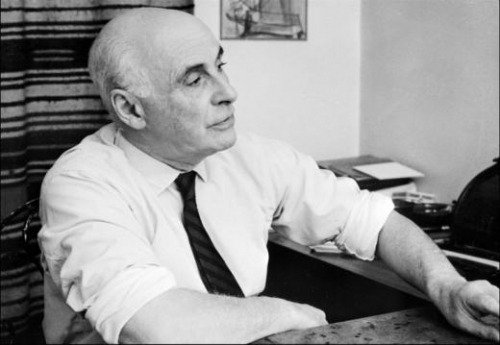

Jean Tortel, Du jour et de la nuit

Rencontres, I

Une larme, deux aventures,

Trois gémissements dans la nuit,

Quatre murailles qui s’écartent,

Cinq doigts qui crient, six lunes rondes,

Sept cordes qui barrent le ciel,

Huit deux fois quatre un coup pour rien,

Neuf portes s’ouvriront ensemble.

Jean Tortel, Du jour et de la nuit, éditions

Jean Vigneau, 1954, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : du jour et de la nuit, rzncontre, jean tortel | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2021

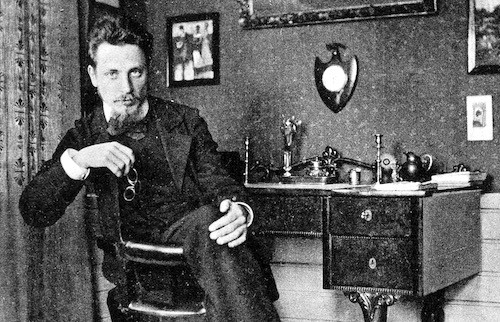

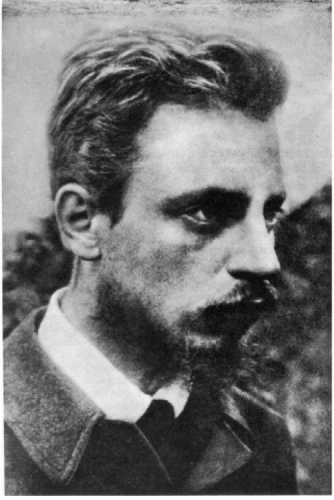

Rainer Maria Rilke, Sonnets à Orphée

Sonnets à Orphée, VI

Est-il d’ici ? Non, sa vaste nature

a grandi dans l’un et l’autre royaume.

Qui a savoir des racines du saule

sera plus apte à ployer ses rameaux.

Allant au lit, ne laissez sur la table

ni pain ni lait : ils attirent les morts.

Mais leur apparition, lui qui conjure,

sous sa paupière à la douceur clémente,

qu’il la mêle, lui, à tout ce qu’il voit,

et que fumeterre et rue aient pour lui

charme aussi vrai que le plus clair rapport.

Rien ne peut altérer sa juste image,

rien, serait-elle ou de tombe ou de chambre,

célèbrerait-il agrafe, anneau, cruche.

Rainer Maria Rilke, Sonnets à Orphée, traduction Maurice Regnaut, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 1997, p. 588.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, sonnets à orphée, célébration | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2021

Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Lou Andreas-Salomé

Château de Muzot sur Sierre (Valais)

Suisse, le 11 février au soir [1922]

Lou, chère Lou, ainsi donc :

En cet instant précis, samedi 11 février, à 6 heures, je pose la plume, la dernière Élégie, la dixième. Celle (alors déjà destinée à être la dernière) dont le début avait été écrit à Duino déjà : « Dass ich dereinst, am Ausgang der grimmigern Einsicht / Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln... » Je t’avais lu tout ce qui existait, mais seuls les douze premiers vers ont subsisté, tout le reste est nouveau et, oui, très, très, très superbe ! — Songe ! J’ai pu surmonter jusque-là. À travers tout. Miracle. Grâce. — Tout cela en quelques jours. Ce fut un ouragan, comme à Duino, jadis : tout ce qui était en moi fibre, tissu, bâti a craqué.

Rainer Maria Rilke, Correspondance, édition Philippe Jaccottet, Seuil, 1976, p. 502.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, correspondance, élégie, ouragan | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2021

Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Ilse Erdmann,

11.0.1915, samedi

(...) les sécurités que vous avez trouvées dans mes livres ne sont plus celles dont je vis. Spirituellement et, à bien des égards, physiquement, tout appui m’a été momentanément retiré, je me maintiens, en quelque sorte, dans l’impossible ; mais puisque je m’y maintiens, il doit y avoir à l’œuvre en moi une énergie que je finirai peut-être par faire mienne, puisqu’elle persiste malgré tout. Le fait qu’autour de cette épreuve intérieure se soit refermé un monde non moins éprouvé enveloppe mon cœur épuisé d’indescriptibles ténèbres. Pour comprendre à quel point l’époque actuelle m’est difficile à supporter, il est nécessaire de savoir que mes sentiments ne sont d’aucune manière « allemands » ; bien que je ne puisse être étranger à la réalité allemande puisque je suis enraciné dans sa langue, sa manifestation et ses revendications actuelles n’ont pu que me surprendre et me heurter ; quant à trouver dans le monde autrichien, qui est toujours resté pour moi un compromis artificiel (la déloyauté faite État), quant à trouver là une patrie, il me serait absolument impossible de le concevoir. Comment pourrai-je, moi dont le cœur a été formé par la Russie, la France, l’Italie, l’Espagne, le désert et la Bible, comment pourrai-je m’entendre avec ceux qui fanfaronnent ici autour de moi ! Passons.

Rainer Maria Rilke, Correspondance, éditions Philippe Jaccottet, Seuil, 1976, p. 382.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, correspondance, spiritualité, énergie, formation | ![]() Facebook |

Facebook |

01/05/2021

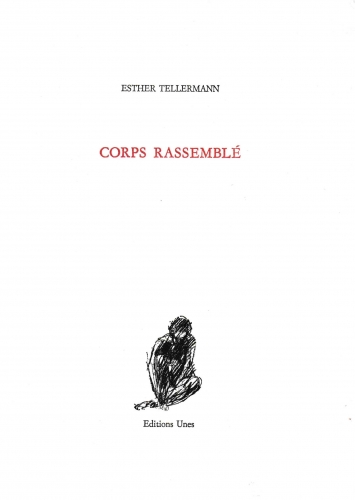

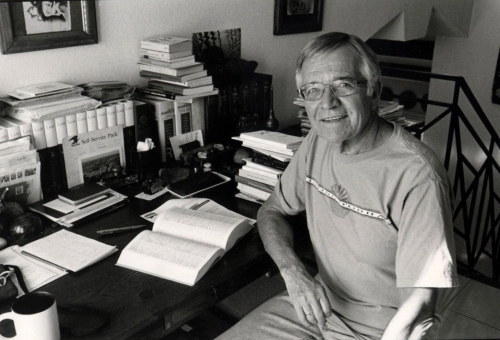

Esther Tellermann, Corps rassemblé : recension

Les échanges entre écrivain et peintre sont toujours passionnants, pas plus le peintre n’illustre un texte que l’écrivain ne décrit un tableau — laissons de côté une fascination qui aboutit parfois à des monographies autour de tableaux —, écrit et peinture forment un tout, construire l’unité de l’ensemble reste complexe. Corps rassemblé se distingue par sa singularité : Les 121 poèmes ont été composés, comme le précise Esther Tellerman à la fin, sur une page isolée, « après les visites du 21 avril 2017 et des 17 juillet, 1er et 28 août 2019 à l’atelier et au domicile du peintre Claude Garache. » La relation au travail du peintre apparaît dans le titre quand on sait qu’il peint des corps nus de femmes, sans aucun décor, Corps rassemblé c’est-à-dire corps devenu lui-même, dans son équilibre et déséquilibre, donc sa présence.

Le jeu des pronoms — je, il, vous, nous — est très souvent ambigu, cependant le peintre est bien présent dans le livre, avec des paroles rapportées, « Le rouge est un peu / trop fort sur l’épaule », remarque reprise sans les guillemets de citation. Il semble même prendre la parole et préciser une manière de travailler quand on lit, « Pour vous j’inventais des enduits que / perce / la transparence », comme s’il s’adressait avec le "vous" aux nus des toiles. Cette recherche de la transparence (mot récurrent) lui est d’ailleurs attribuée par la narratrice, « Il voulait que / le corps manifeste / l’évidence ». Plus largement on relève une série de mots propre au vocabulaire du peintre, comme "châssis, "cadre", "glacis", "pigment", et le premier poème ouvre sur l’esquisse d’un tableau avec « la forme / rouge /près de 3 pinceaux / dans le carmin ». ; par la suite, des noms de couleur reviennent (bleu, jaune, vert, gris, blanc), toujours liés aux tableaux de Claude Garache.

Le plus souvent peints en rouge, les corps nus le sont dans des poses variées (« une pose accroupie », par exemple) et toujours appartiennent au vivant, parfois comme s’ils étaient prêts à sortir du cadre (« Sœur nage / soudain cogne / le châssis »). La proximité avec une femme présente peut être encore accentuée puisque l’on voit « entre les cuisses un filet de sang », puisque cette figure nue « répand la musique », que les formes vibrent, que devant elles on ne peut qu’être fasciné : « elles absorbent qui les regarde ». Le corps nu est aussi corps de désir, non pas seulement par la représentation du sexe — « la fissure », « le triangle » —, mais parce qu’il n’est pas qu’une image, vu comme « la brûlure du dessous », parce que tout ce que le corps nu vivant manifeste est lié au désir, ainsi « l’odeur des aisselles / des sueurs âcres ». Ces corps proches appellent une série d’associations et une sortie de la peinture.

Les mots de « légende », de « conte » (« un conte frémit au bas des reins ») orientent vers des constructions de l’imaginaire — « là palpitent des / chemins / de forêts bleues » —, chemins nombreux où les nus suscitent des « métamorphoses », où le féminin est premier. Ici c’est l’image de la Sybille, la femme prophétesse, qui s’impose vigoureusement, « Il fallut / les Sybille / crevant la surface / et les pigments broyés ». Une autre, ce que préparait l’appellation de « sœur », est la figure d’Ariane (« ô sœur Ariane ») et, par touches successives, c’est son sort qui est rappelé, « Ariane fut-elle / rugueuse ou / douce / qui l’abandonne ». Sort tragique peut-être à nouveau évoqué à la fin d’un autre poème avec « vous la laissiez au bord », qui reporte le lecteur à la Phèdre (I, 3) de Racine, « Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée », « vous » renvoyant aussi bien au Thésée de la fable qu’au peintre, réalité des tableaux et sortie dans l’imaginaire étant toujours étroitement mêlés. Ainsi, les motifs de l’oubli et de la mémoire conduisent à l’enfance, « une oasis / qui perdure / et sombre » et l’on ne peut s’empêcher de retourner à la fable et de reconnaître l’enfant Moïse quand on lit « le berceau / appelle des esquifs / qui l’emportent ».

L’ensemble compose un récit à partir des corps nus de Claude Garache — « il inventa le corps / qui respire » ; récit qui débute par l’alternance passé simple-imparfait caractéristique, même si elle est abandonnée ensuite. Récit des tableaux sans autres personnages que les corps et ce qu’ils suggèrent : les espaces se font et se défont, changeant à peine mis en place et des ruptures interviennent dans le temps avec « soudain », « tout à coup », comme est donnée aussi une continuité avec « puis ». Toute une série de mots (« oubli », « transparence », « ombre », « orage ») et de fragments de phrases participent à l’unité de l’ensemble ; ainsi, « un sexe posé sur / l’inquiétude » (p. 12) est repris avec une variation, « le sexe posé / sur l’inquiétude » (p. 70), on lit trois fois « dans l’instant / qu’irradie la durée » (p. 14, 86, 110) ; etc. Dans ces courts poèmes au vers très brefs pas toujours alignés, caractéristiques de l’écrire d’Esther Tellermann, on repère ici et là quelques paronomases, celle-ci avec un des mots récurrents de son écriture, « désirs d’ombres et d’ambres ». On laissera un moment la complexité du récit pour la simplicité, toujours, des poèmes, et la beauté de ce "corps rassemblé" dans le dernier poème :

Face au visible

que signifie

la justesse

de la fleur ?

Aujourd’hui de nouveau

illumine

les effluves

de mémoire

pour une floraison

qui jamais ne s’éteint

jamais

ne s’enlise

parmi les ronces

Esther Tellermann, Corps rassemblé, éditions Unes, 2020, 128 p., 21 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 mars.

Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, corps rassemblé | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2021

Joseph Joubert, Carnets, I

Il y en a à qui il faudrait conseiller la folie.

Crédulité. Plus difficile à dissuader qu’à persuader, et plus facile à tromper qu’à détromper.

Semblables à ces jeunes gens qui, au lieu de chercher à comprendre, cherchent à juger.

Comment l’ignorance est un lien entre les hommes. La politique doit s’en servir.

Qui ne sait pas se taire n’obtient point d’ascendant.

Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1994, p. 282, 282, 283, 285, 285, 289, 290, 292, 294, 297.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, folie, crédulité, ignorance | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2021

Joseph Joubert, Carnets

Tout passé est si court !

Laissons dire et laissons croire à l’orgueil humain ; il a besoin de ses phantasmes.

Pour être avare, il ne faut que la paresse, l’inaction. C’est pour cela que l’avarice est contagieuse.

Méthode d’enseigner en usage. Pour la commodité des maîtres et non pour celle des élèves.

Ces savoirs où l’esprit s’embourbe. Il en sort terrestre et fangeux, chargé de limon.

Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1994, p. 282, 282, 283, 285, 285.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2021

Francis Ponge, Petite suite vivaraise

Plateau de la Suchère

6 juillet

Tout de suite avant la fenaison, des champs immenses d’une tisane merveilleuse (herbes et fleurs fanées, rousses sur tiges encore droites), limités par des chemins creux comme des filons de pierres et de fleurs vives. D’autres champs de blé encore verts mais légers et tout étoilés à mi-hauteur de bleuets. Et, plus loin, des genêts jusqu’aux sapinières de moyenne hauteur, précédant elles-mêmes ces vieux bois de grands pins éclaircis à leur base, à travers quoi l’on aperçoit la merveilleuse silhouette des hautes Cévennes nues et bleues, aussi nobles et sévères que les Apennins de Mantegna. Et quel temps ! Quel air ! Pour ces premiers plans de Van Gogh et ces fonds de Mantegna.

Franci Ponge, Petite suite vivaraise, Fata Morgana, 1983, p. 8-9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, petite suite vivaraise, paysage, campagne, cévennes | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2021

Borges, Critique du paysage — Autour de l'ultraïsme

Critique du paysage

Le paysage de la campagne relève de la rhétorique, cela veut dire que les réactions de l’individu devant l’enchevêtrement visuel et acoustique qui le constitue ont déjà été délimitées. Jusqu’à ce jour de 1921, aucune réaction nouvelle ne s’est ajoutée à la totalité des réactions déjà connues : attitude larmoyante, panthéiste, stoïque, ou antithétique, entre le luxe supposé des villes et le dépouillement franciscain de la vision rurale. (...)

Aller admirer à dessein le paysage, c’est s’identifier à ces sauvages de la culture, ces Indiens blancs qui défilent en troupeaux guerriers dans les musées et qui s’arrêtent, les yeux agenouillés devant n’importe quelle toile garantie par une solide signature et qui ne savent pas très bien s’ils sont ivres d’admiration ou si cette même volonté d’enthousiasme n’a pas inhibé leurs facultés d’admiration.

Méfions-nous de leurs indécentes émotions. (...)

Le paysage — comme toutes les choses en soi — ne signifie absolument rien. Le mot « paysage » est la décoration verbale que nous accordons à la visualité qui nous entoure, lorsque cette dernière nous a enrobé de quelque vernis bien connu de la littérature. Il n’y a malheureusement pas grand choix de vernis. Le rossignol qui s’épanche dans le calme des bois nous suggère, avec une régularité géométrique, les instants d’un Intermezzo lyrique, et le train qui sépare en deux la plaine paisible provoque inévitablement en nous le souvenir de deux visions littéraires déjà dépassées : celle du naturalisme (lien vigoureux de causalité, maladies héréditaires, levers ou couchers de soleil dans les moments opportuns...) et celle des débuts du futurisme (beauté de l’effort, Whitman mal traduit en italien, installation de lumière électrique dans la rhétorique...). Et je passe sous silence l’épuisement du train ou du rossignol comme éléments littéraires. (...)

Borges, Autour de l’ultraïsme, traduction Jean-Pierre Bernès, dans Œuvres, I, Pléiade/Gallimard, 1993, p. 840-841.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Borges, Jorge Luis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : borges, autour de l’ultraïsme, ccritique du paysage | ![]() Facebook |

Facebook |