21/05/2019

Philippe Jaccottet, Exemples

L'habitant de Grignan

Parfois, un tel poids est sur nous que nous décidons de ne rien faire, et en particulier de ne rien écrire, qui ne l'allège, mais encore ne l'allège qu'à bon droit. Cela se peut-il en parlant simplement d'un lieu ? C'est la question que je me suis posé devant ce texte. Provisoirement, en tout cas, rien d'autre ne m'intéresse, et tant pis si je m'égare.

Il semblerait donc que je dispose d'une règle qui me permette de choisir entre le pire et le mieux, c'est-à-dire de quelque absolu ? Non ; mais comment s'expliquer ? C'est un peu comme si le mouvement de l'esprit vers une vérité pressentie révélait cette vérité, ou l'alimentait ; comme si nous devions une bonne fois partir, puisque quelque chose nous y pousse, et que la voie créât, ou plutôt découvrît le but. Marche difficile aux étapes dérobées.

En route donc encore une fois ! Je suis un marcheur voûté par ses doutes. Mais il arrive que des souffles bienheureux m'emportent.

Philippe Jaccottet, Exemples, dans Œuvres, édition établie par José-Flore Tappy, Pléiade, Gallimard, 2014, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, exemples, l'habitant de grignan, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2018

Entretien avec Julien Bosc, juillet 2017

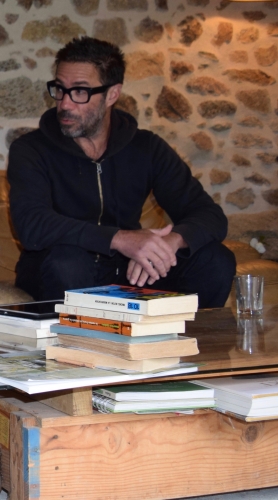

juillet 2017, pendant l'entretien

Tristan Hordé – Question banale, comment l’écriture a-t-elle commencé ?

Julien Bosc – Comme quelques personnes, j’ai commencé à écrire des nouvelles, quand j’étais adolescent, et même à seize ans un roman, Pléonasme — sans valeur aucune. Ensuite je me suis passionné pour le théâtre, j’ai lu beaucoup de pièces, classiques et contemporaines : pratiquement tout Shakespeare, beaucoup d’expressionnistes allemands, en particulier Wedekind, et pour le théâtre français Adamov par exemple.

T.H. – En es-tu resté à la lecture ?

J.B. – À vingt ans j’ai monté une compagnie et j’ai écrit quelques pièces. L’écriture est devenue chose sérieuse quand je me suis installé dans la Creuse, en 1988, à la suite d’un spectacle à Avignon. Je suis arrivé début août, je voulais être dans un endroit calme pour écrire ; écrire quoi ? je ne savais pas, mais écrire. Quand je me suis installé dans la maison que l’on me prêtait à cette époque, j’écrivais tous les soirs, la nuit, et lisais toute la journée. En écrivant, je me sentais en accord avec moi-même.

T.H. – Ce n’était pas le cas avec l’écriture de pièces de théâtre ?

J.B. – Peut-être pas autant. En écrivant ici, dans la Creuse, je découvrais aussi le plaisir d’être seul. Je ne l’avais jamais été complètement et cela me convenait à merveille. Je n’étais sollicité par rien et pouvais travailler tranquillement. Lire, écrire. Je marchais aussi beaucoup, et lire toute la journée me permettait de combler un vrai déficit culturel.

Je commençais donc à écrire et dans la librairie d’Aubusson je suis tombé sur L’Espace littéraire; ce fut une immense découverte. Et en lisant Blanchot j’ai découvert et lu les auteurs dont il parlait.

T.H. – Quand as-tu commencé l’édition, avec Le phare du Cousseix ? Et pourquoi ? Plusieurs écrivains sont devenus éditeurs pour s’éditer...

J.B. – En 2013. Les deux années précédentes, je n’avais pas écrit une ligne, seulement mon Journal, que je tiens d’ailleurs de manière très irrégulière, et la relation charnelle avec la poésie me manquait. N’écrivant plus, je me suis dit que j’allais publier les autres ; j’ai commencé par Joël Baudry, puis il y eut Jacques Lèbre, Louis Dubost, Alain Lévêque, Erwan Rougé, Fabienne Courtade, Ludovic Degroote, Paul de Roux..., et les deux derniers Michel Bourçon et Étienne Faure. Quant à me publier moi-même, non ! C’est en principe tout ce qu’il y a de personnel : n’ayant confiance en moi ni en mon écriture, j’ai besoin d’en passer par la lecture d’un éditeur.

Le phare, c’est un repère, un moyen de ne pas être totalement perdu.

T.H. – Mais tu n’es pas perdu quand tu écris... ?

J.B. – Quand j’écris, et uniquement quand j’écris, c’est-à-dire quand je suis à ma table écrivant, je me sens à ma place – n’en étant pas moins souvent perdu.

T.H. – Tu as le projet de publier des ensembles plus importants que des plaquettes ?

J.B. – Si c’est possible, une fois par an, un livre avec un nombre de pages plus important, car chacune des plaquettes publiées par le phare du cousseix est composée de deux in-quarto, soit seize pages. Le premier, sera un livre de Dominique Maurizi, Démons, j’espère pour le marché de la poésie en 2018.

T.H. – Quels ont été tes premiers textes publiés ?

J.B. – Deux petits ensembles publiés aux éditions L’Éther Vague-Patrice Thierry. Ce n’était pas de la poésie. Le premier, L’Oculus, était un long récit érotique, et le second, Préludes, un recueil de très courts récits – L’Oculus, c’était l’histoire d’un marin, et L’Oculus c’est le nom du bateau dans le livre. Puis j’ai écrit des poèmes. Le premier recueil, Pas, a paru aux éditions Unes. J’avais alors été très malade et fait un long séjour à l’hôpital dont j’étais ressorti très dépressif... Je ne pouvais quasiment plus marcher mais tous les jours je me forçais toutefois à marcher. J’allais comme un escargot et le corps me parlait, des lambeaux de phrases me venaient que je notais à mon retour. Ainsi sont nés les poèmes de Pas. Cette maladie a marqué une rupture et je n’ai plus écrit ensuite que des poèmes, en prose ou en vers. C’est par cette « voix du corps » que je suis entré en poésie.

T.H. – L’érotisme revient dans un de tes derniers textes, Le Corps de la langue. C’est une voie que tu explores ?

J.B. – Une voie que j’ai explorée. Le Corps de la langueest paru en 2016, mais a été écrit bien avant sa parution. Je pense que l’influence de Georges Bataille, que j’ai lu jeune adolescent, a été déterminante dans certains choix d’écriture.

T.H. – Dans tes livres, ce qui m’apparaît vivement c’est l’extrême attention à la vie quotidienne, aux choses de la vie, par exemple dans La Coupée, publié en 2017.

J.B. – Il y a eu un changement chez moi, un passage de l’écriture de la nuit à l’écriture du jour. Ce changement s’est passé sur le bateau de La Coupée, un porte-conteneurs, où je n’ai rien fait d’autre que regarder. Regarder comme un gamin ; je n’étais jamais allé en mer ni sur un bateau, et j’étais heureux comme un gosse qui découvre quelque chose pour la première fois. Je dormais très peu, étant libre de circuler partout sur le cargo, de jour comme de nuit. En partant, je pensais tenir un journal de bord, or non j’ai écrit les poèmes réunis dans La Coupée, un ou deux par jour. Lorsque je suis revenu ici, je me suis dit qu’il me fallait écrire en regardant autour de moi, et quelques poèmes d’un ensemble, La demeure et le lieu, ont été publiés dans la revue Rehauts. C’est le cerisier dans la cour, l’oiseau qui s’y perche, les gens que l’on croise...

De plus, ma rencontre avec Jacques Lèbre, en 2011, a été déterminante. Il m’a fait comprendre que le genre de poésie que j’écrivais était possible, que l’on pouvait écrire à propos de ces petits riens du quotidien. Je lui ai envoyé un ensemble de poèmes, il m’a répondu. Nous sommes tous deux des taiseux, ce qui nous a rapprochés et a forgé notre amitié. Je lui dois beaucoup.

T.H. – Les différences importantes entre tes derniers recueils et ce que tu écris maintenant donnent l’impression que tu écris à partir des « je » contradictoires qui constituent chacun ; il est difficile d’établir une relation entre La Coupée et Maman est morte, par exemple.

J.B. – Je n’ai jamais de projet d’écriture, je ne cherche pas. Un premier vers, une première phrase vient et j’essaie de dérouler la bobine. Maman est morte, est venu d’une idée d’un ami photographe qui avait assisté chez mes anciens voisins à la tuerie du cochon et avait pris beaucoup de photos. Nous avions envisagé un livre texte et photos qui n’a pu se faire. Et puis peu après sa mère est morte et j’ai écrit ce texte.

Avec La Coupée, j’étais très à l’aise, la souffrance que je pouvais éprouver auparavant avait momentanément disparu, je regardais le dehors et beaucoup moins le dedans, mes états d’âme disons. C’est sinon vrai, chacun de mes livres est différent des autres. Je n’ai pas vraiment de « style », je peux le regretter mais qu’importe. Tu as raison, nous sommes constitués de plusieurs « je » et c’est l’un d’eux qui chaque fois parle d’un livre à l’autre. Je n’ai jamais de projet d’écriture, j’écris quand je peux et comme je peux...

T.H. – De la poussière sur vos cils est un texte de souffrance.

J.B. – Dans De la poussière sur vos cils, des traces anciennes ont resurgi, et le fait que je sois juif n’est pas indifférent, même si nous n’avons jamais parlé de la Shoah avec mes parents. Toutefois la déportation, les camps de concentration me concernent, sont en moi d’une certaine façon, aussi car tous les membres de la famille de ma mère, hormis quelques-uns, sont morts dans ces camps. Quand la mairie de Paris a commencé à poser des plaques pour rappeler la déportation d’enfants juifs, un jour mon fils m’a demandé pourquoi je n’étais pas mort. Il a posé la même question à ses grands-parents... J’ai aussi le souvenir d’un grand oncle aveugle qui jouait du piano, qui avait été dans les camps... Il est un autre texte de souffrance, comme tu le dis justement, que j’ai récemment terminé, Le coucou chante contre mon cœur. Il est lié à ceux qu’on appelle des « migrants » et qui meurent par milliers en Méditerranée. À̀ mes yeux, il s’agit du plus grand scandale depuis la dernière guerre, une semblable tragédie, la même indifférence quasi générale. Dans ce texte (une longue suite de dizains) tout ce que j’ai vu en Afrique Noire est revenu pour la première fois dans mon écriture poétique sans que j’en aie rien décidé à l’avance – funérailles, rituels, solidarités familiales, mythes ou contes, vie quotidienne dans les villages...

T.H. – Comment es-tu venu à l’ethnographie ?

J.B. – Ça s’est fait assez simplement, dans les années 1990. Pour gagner ma vie, entre autres choses, j’écrivais les scénarios de documentaires. Je travaillais pour une petite boîte de production et j’ai fait la connaissance d’un réalisateur qui partait faire un documentaire sur la musique lobi au Burkina Faso ; on a sympathisé et il m’a proposé, pour les repérages, de l’accompagner. Ce fut un nouveau bouleversement dans ma vie. En arrivant à Ouagadougou je me suis immédiatement senti chez moi. Auparavant, par Leiris et son Afrique fantôme, Alfred Métraux, Roger Caillois, la revue Documents... ; je m’étais intéressé à l’ethnographie, je commençais aussi à lire Françoise Héritier. J’ai ensuite voulu retourner au Burkina Faso, mais pour faire quelque chose, aussi me suis-je inscrit à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales reprenant des études pour travailler sur l’art lobi (une petite population du sud-ouest du Burkina Faso). Je voulais un cadre (l’EHESS) et cela répondait aussi pour moi au complexe de ne pas avoir fait de longues études – quand j’étais jeune on n’a cessé de me dire, « Tu ne feras jamais rien »... Je suis allé jusqu’en thèse, soutenu par Jean Jamin, exécuteur littéraire et ami de Leiris. La direction du musée du Quai Branly, alors en projet, m’a invité à y participer et j’ai conçu un espace consacré à l’art lobi. Il est présent dans le musée depuis son inauguration.

T.H. – Tu n’as pas voulu poursuivre dans cette voie ?

J.B. – J’avais consacré dix ans de ma vie à ces recherches, c’était terminé. J’ai beaucoup appris dans les « façons de dire, façons de faire » (pour reprendre le titre d’un merveilleux ouvrage de Yvonne Verdier), ça m’a passionné puis cela s’est éteint, comme une histoire d’amour.

T.H. – Pourquoi être venu t’installer dans la Creuse ?

J.B. – Les parents d’une amie de collège ont une maison par ici et ils me la prêtaient quand je le souhaitais. Après j’ai trouvé une maison, louée pendant dix ans, puis en 2004 j’ai pu acheter celle où nous sommes. Je n’ai jamais écrit ailleurs que dans la Creuse, à part les poèmes sur le porte-conteneurs – d’une certaine manière, les deux lieux sont des îles. Ici, je suis seul, complètement seul, et ne peux d’ailleurs travailler si quelqu’un est dans la maison. La Creuse est vraiment mon territoire d’écriture. Et cette maison n’a de raison d’être que si je parviens à écrire.

------------------------------

© Propos recueillis en juillet 2017 à Cousseix, publiés dans les Carnets d'eucharis, mars 2018.

© Photo Chantal Tanet.

Publié dans Bosc Julien, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien avec julien bosc, écriture, lecture, poésie, édition, ethnographie, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

14/06/2018

Christiane Veschambre, Ils dorment

Ils dorment.

Leurs corps reposent l’un contre l’autre, l’un dans la présence de l’autre.

Lui ouvre les yeux, tend un bras vers un bracelet montre posé sur la table de chevet.

Il l’approche, avec lui on lit l’heure sur le cadran 6h ¼.

Il lève doucement le drap, il est en tee-chirt et caleçon, il se tourne vers elle qui dort, la regarde, l’effleure, un fable son incertain sort de sa bouche fermée. Il se lève.

Il est à la table de la cuisine. La cuillère prend dans le bol les céréales en forme de petits anneaux. Sa main tient la cuillère. Il voit sur la table la petite boîte d’allumettes.

Il est dehors. Il marche, il est habillé d’une combinaison de travail dont j’ai oublié la couleur. Il tient à la main une sorte de petite mallette semi-sphérique. Il longe des bâtiments de brique. Il tourne à l’angle, sous un porche.

Il est assis au volant d’un autobus à l’arrêt, vide, porte ouverte. Il écrit sur un petit carnet posé sur le volant. On approche de la page et on peut lire ce qu’il y écrit. On le lit aussi en bas à gauche de l’écran. C’est un poème qui dit la petite boîte d’allumettes, le dessin des mots sur son couvercle.

[…]

Christiane Veschambre, Ils dorment, L’Antichambre du Préau, 2017, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, ils dorment, chambre, couple, sommeil, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

13/04/2018

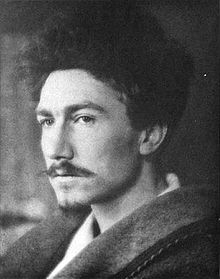

Ezra Pound, ABC de la lecture

Ezra Pound a précisé que son A B C de la lecture « ne s’adresse pas à ceux qui sont déjà arrivés à une pleine connaissance du sujet sans en connaître les données ».

QUAND ON SE MET À ÉCRIRE on imitetoujours quelque chose qu’on a entendu ou lu.La majorité des écrivains ne dépasse jamais ce stade.

La véritable éducation ne devrait être confiée qu’aux hommes qui INSISTENT sur le savoir, le reste est affaire de gardiens de moutons.[…] Il faut beaucoup d’expérience pour qu’un homme soit capable de définir une chose dans son propre genre, c’est-à-dire définir la peinture comme peinture, l’écriturecommeécriture. On identifie tout de suite le mauvais critique à ce qu’il commence par discuter du poète et non du poème.

Le mauvais poète fait de la mauvaise poésie parce qu’il ne perçoit pas les relations de temps. Il est incapable d’en jouer de manière intéressante, par le moyen des brèves et des longues, des syllabes dures ou molles et des diverses qualités du son qui sont inséparables des mots de son discours.

On ne peut tout mettre en quarante-cinq pages. Mais même si j’avais eu Quatre cent cinquante pages à ma disposition, je n’aurais certes pas écrit un traité convaincant sur l’art du roman. Je n’ai pas écrit de bon roman. Je n’ai pas écrit de roman. Je n’ai pas l’intention d’écrire de romans et je ne dirai à personne comment s’y prendre tant que je n’en aurai pas écrit un moi-même.

Ezra Pound, A B C de la lecture, traduit de l’anglais par Denis Roche, Gallimard, 1967, p. 66, 75, 80 et 179.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, a b c de la lecture, denis roche, poésie, écriture, critique | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2017

Jean-Pierre Chevais, Le temps que tombent les papillons : recension

Perros, dans ses Papiers collés, notait : « Les poètes écrivent mal. C’est leur charme. Si tout le monde écrivait comme Anatole France, lire ne serait plus et définitivement qu’une entreprise maussade. Ils écrivent mal, n’ayant qu’un obstacle mais cet obstacle impossible à franchir. Ils le retrouvent partout. C’est le mot. »1 Le mot, les mots, c’est le matériau de la poésie de Jean-Pierre Chevais.

Le livre est divisé en six ensembles, et le premier est fondateur : un seul poème, qui s’ouvre par : « Maman a / vant elle / pelait les mots » ; si l’on pèle restent des pelures et, à travers les images des pelures utilisées comme bandages, je lis l’apprentissage de la langue, de la langue maternelle. La mère disparue, « les papillons a /lors ont / commencé » : vers sibyllins, comme l’est le titre, si l’on oublie que le papillon symbolise le changement ; dans l’usage, c’est la continuelle transformation des sens, non maîtrisable, et une absence de relation entre les mots et les choses : arbitraire analogue aux mouvements du papillon. Ou mots comme la poussière, ainsi chez Inger Christensen2,

quand la poussière

se lève un peu

elle dit que c’est

l’envol des pa

pillons du monde

moi quand je

souffle sur les mots

ça tient pas ça

bat des ailes

c’est bien la preuve

pas dur d’en at

trapper trois quatre

avant qu’ils ne re

tombent

Et il faut ajouter avec Mahmoud Darwich que « la trace du papillon / ça s’efface pas ».

Les mots sont bien un « obstacle impossible » et, en même temps, la condition pour la poésie de dire ce qui échappe au sens. Il est loisible de passer d’un mot à un autre, par exemple par l’étymologie ou par les jeux de ressemblance. Le nom de Ramuz évoque-t-il par le latin la branche, alors peut-on dire « Ramuz c’est /un endroit feuillu / ça fait drôle de / le voir avec / des feuilles autour / des feuilles avec / dessus des mots » ; le nom la Lucania venu de Carlo Levi (dans Le Christ s’est arrêté à Eboli), entraîne le mot "lucane", sans qu’il y ait dans la réalité un rapport quelconque entre le lieu et l’insecte. Voilà bien une leçon, « Les mots il faut / pas trop mettre / les doigts dessus », leçon que le poète ne suit évidemment pas.

Un mot en appelle un autre et l’on peut aussi remonter dans le temps pour prendre en compte les mouvements de la langue ; est ainsi recopiée et datée la première forme de dégringoler, "desgringueler, 1595", ce qui suscite « je dévale (…) la gringole », jeu avec l’étymologie, puisque dé- indique bien dans le verbe le point de départ. Les liaisons qui s’établissent entre les mots sont complexes, d’autant plus que dans certains cas « il ne se passe rien » ; par ailleurs, la langue de l’écriture n’est plus aisément lue dans la mesure où, affirme le je, « j’/ écris dans / une langue / mi / morte ». L’affirmation paraît paradoxale, le vocabulaire employé appartenant, comme on dit, à un registre courant, et les constructions grammaticales mimant parfois ce que l’on attribue à l’oral, avec par exemple l’élision du ne de la négation (« ils aiment pas ») ou l’usage répété de ça. Mais les mots « fendent cassent » et les vers (rarement plus de trois syllabes) se déglinguent, jusqu’à ne pouvoir être articulés :

Je préfèrerais pas

tout

compte fait sur

vivre à

mon c

orps il est d

ans un é

tat

on me dit ç

a

(…)

On (sans que l’on sache qui est ce "on") reproche par ailleurs au je ces vers trop courts, ce qui accuse démesurément la part du blanc dans la page ; la réponse introduit un autre aspect du livre, l’humour : « ça je sais / je n’ / arrive / pas ». Lorsque viennent dans un poème « bethsabée au bain » et « diane au bain », ce sont moins les allusions mythologiques qui importent que la possibilité, ensuite, d’écrire « tout tombe à l’eau » et de signaler que tout part « à vau-l’eau ». Jeu avec la culture, certes encore quand, dans une série de poèmes s’ouvrant par « Je préfèrerais pas », l’un d’entre eux se poursuit par « qu’on m’ap / pelle bartle /by » : il faut alors se souvenir du personnage de Melville et de son "I would prefer not to".

Mais les allusions culturelles, si elles ont pour fonction de lier le poème à l’histoire, appartiennent surtout, me semble-t-il, au vaste réseau d’associations dont font partie les mots de la langue et qui ne peut être épuisé. Mots de la langue qui sont ancrés dans le temps, et de même les noms de personne : écrire des noms comme "Béatrice" ou "Bérénice", c’est encore évoquer des livres, c’est-à-dire des relations dans l’Histoire. L’épaisseur du temps rend difficile l’appréhension de ce que chacun a vécu, et s’il est malaisé d’écrire le rapport à l’autre — le je renonce à dire ce qu’est le vous —, il l’est tout autant de dire quoi que ce soit de soi, ce qu’exprime ici la perte du nom : le mot lui même disparaît dans son unité (« mon n / om ».

On n’a fait que parcourir ce livre qui avance avec ses papillons en faisant comme si l’essentiel était de jouer avec les mots (la grammaire, le vocabulaire, les associations), avec le vers, avec le temps. On pourrait lire autrement, se préoccuper de la très forte composition de l’ensemble et de son contenu ; un aperçu : au premier poème isolé succède une séquence de 19 poèmes, puis de 5 commençant tous par « Je préfèrerais pas », ensuite on lit un ensemble identique pour la forme, en miroir, donc : 19 + 5 + 1. On découvre aussi dans un poème le père — mais ce n’est pas lui qui transmet la langue… Un livre réjouissant et qui donne à penser à ce qu’est notre relation aux mots, à l’autre.

Jean-Pierre Chevais, Le temps que tombent les papillons, Rehauts, 2017, 84 p., 13 €.

Cette note a été publiée sur Sitaudis le 26 mai 2017.

- Georges Perros, Papiers collés, Le Chemin/Gallimard, 1960, p. 80-81.

- Jean-Pierre Chevais a édité Inger Christensen (Herbe, Atelier La Feugraie, 1993)

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chevais, le temps que tombent les papillons, écriture, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2017

Thomas Bernhard, Kulterer

Plus approchait le jour où il serait libéré de la centrale, plus Kulterer craignait de revenir auprès de sa femme. Il menait une vie refermée sur elle-meme, totalement ignorée par ses co-détenus, et il tuait le temps libre, qui était souvent bien trop long à la centrale car ils ne travaillaient, selon le règlement, que cinq à six heures par jour aux machines d’imprimerie, en notant des idées subites ou, pensait-il, des pensées insignifiantes qui l’occupaient presque sans interruption. Par ennui, et parce qu’il eût désespéré sans cela, il se lisait souvent à lui-même de courtes histoires et de courts récits qu’il avait lui-même inventés et rédigés. Le chat par exemple ou La cale sèche ou Les palmipèdes, L’hyène, La régisseuse de la propriétaire terrienne, Le lit de mort. La plupart du temps, ces histoires lui venaient la nuit, et il devait, pour ne pas les perdre, se lever et s’asseoir à la table dans l’obscurité tandis que ses compagnons de cellule dormaient, et noter dans cette même « obscurité effrayante » ce qui lui était venu.

Thomas Bernhard, Kulterer, traduction Claude Porcell, Arcane 17, 1987, p. 81-82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, kälterer, prison, libération, écriture, ennui, survivre | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2017

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert

Pratiquer l’écriture c’est pratiquer, sur sa vie, une ouverture par laquelle la vie se fera texte. Le vocable est l’étape vers l’inconnu où l’esprit paiera le prix de sa témérité ; cet inconnu sans lequel la pensée ne serait qu’une pensée morte et jamais une pensée à mourir, au plus vif, au plus écartelé de sa mort.

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert, Gallimard, 1978, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le soupçon le désert, écriture, vie, esprit, inconnu | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2017

Franz Kafka, Lettres à Felice

20/08/1913 [à Felice]

(…) Je répugne absolument à parler. Du reste ce que je dis est faux à mon sens. À mes yeux la parole ôte à tout ce que je dis importance et sérieux. Il me semble qu’il ne peut en être autrement, étant donné que mille choses et mille pressions extérieures ne cessent d’influencer le discours. Je suis donc taciturne non seulement par nécessité, mais aussi par conviction. L’écriture est la seule forme d’expression qui me convienne, et elle le restera même quand nous serons ensemble.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 511.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, parole, écriture, lavage de cerveau | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2017

Reinhard Priessnitz, Tragédie, traduction Christian Prigent

Tragédie

confiance !

si cet iambus est aussi un nimbus

que j’ai rythmiquement mis dans ce morceau,

juste pour qu’y tienne son averse intérieure

que j’observe depuis longtemps,

pour moi, qui suis venu d’urgence la pododiversifier,

qu’ils crépitent ici-bas en une mélodie

qui cherche dans la langue son alter ego

— bien que je sache que c’est un peu audacieux ;

mais je peux si je trouve faire sonner autre chose :

imitations moites, gouttant des syllabes elles-mêmes,

je laisse à mesure le plus imbibé

me coller à la conscience sur le vers aussi

dans lequel je suis, encore dithyrambique,

j’étends le manteau de pluie (sans pour autant vouloir masquer)

et butant je bricole avec le vers des scènes

ne laissant que souilles, barbouilles, gribouilles,

qui emportant une mémoire étrange,

m’ont montré ce que voulait montrer mon désir.

adieu !

(et mourez en pleine lumière.)

Reinhard Priessnitz, traduction Christian Prigent, dans Place de la Sorbonne, n° 6, avril 2016, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, dans place de la sorbonne, chridtian prirent, écriture, désir, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2016

Ludovic Degroote, Pensée des morts

Photo Michel Durigneux

notes, fragments, poèmes, bouts de tout, mais en serrant les dents comme un crâne, bien serrer les dents pour lâcher le moins, le moins le mieux, on a beau penser à sa santé, trop de forme vous tue

sales petits morts qui ont laissé des mots partout.

comment tirer une forme non tronquée d’un tel état de décomposition, d’où que forme libre si forme libre possible en cas de non tronqueriez ou non décomposition de soi-même

ils en sont venus aux vers

Ludovic Degroote, Pensée des morts, Tarabuste, 2002, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensée des morts, écriture, forme, mots, vers | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2016

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Aborder la terra incognita.

Celle de voir l’écriture nous quitter — qui est celle de la destruction du désir en relation avec un corps qui cesse lui aussi d’avoir envie, comment cette souffrance peut-elle traverser une forme pour dire son effondrement ?

Défi qui serait spécifiquement un combat de poésie : inventer l’expression de la disparition du désir de dire. Situation à la fois simple et extrême, dont la limite est peut-être la banalité même de cette cessation comparable à l’inconnu de la mort.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, terra incognito, désir, écriture, corps, disparition, poésie, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2016

Sanda Voïca, Épopopoèmémés

Ouvre les yeux

Ouvre les yeux pour — je ne sais plus : c’était hier déjà

Et je me cache de plus en plus vite les raisons d’ouvrir les yeux

Ouvre les yeux — on me disait hier matin, entre sommeil et réveil.

Ouvre le tiroir et regarde, surtout : on me le disait. Qui donc ?

Et j’ai ouvert un large tiroir plein de livres, où le premier à voir et à ouvrir,

[posé couché à côté de quelques autres.

C’était mon livre : un livre que je reconnaissais sans reconnaître —

Je l’avais écrit moi, en effet, mais sa couverture bleu-blanchâtre était inédite.

Et ce n’est pas un rêve : l’interprétation d’un rêve, peut-être, mais en direct,

devant mes yeux ouverts, devant ce tiroir ouvert, et surtout dans ma vie

toujours ouverte, béante.

Je n’ai pas fini mon poème hier — le poème du jour s’arrête ici — écrit

aujourd’hui, mais c’est le poème d’hier. D’hier matin.

Le 13e en rang, le 13e diffus, le 13e en cours d’empoisonner les autres.

Celui d’aujourd’hui surtout.

Le 14edéjà commencé sur le papier — pas encore tapé : en retard de mes

poèmes.

J'ouvre une autre page word, ici.

J’ouvre. Et je ferme aussi celui-ci.

Fermeture-éclair : comme celui d’un sac de couchage, pour un camping à jamais

ajourné, mais dont profite mon chat :

Je lui ai fait prendre un bain, et pour qu’il ne s’enrhume pas, je l’ai mis dedans,

bébé sage, soulagé de sa crasse tignasse,

il ose à peine sortir son nez.

Cette fois je ferme la boutique, le numéro 14 m’attend.

Comme une femme dans un bordel, qui est attendue. Au boulot !

Sanda Voïca, Épopopoèmémés, éditions Impeccables, 2015, p. 66-67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, Épopopoèmémés, poème, écriture, rêve, chat | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2016

André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein recension

Alain Veinstein a souvent rencontré André du Bouchet avant de se décider à l’interroger sur sa poésie ; comme il l’écrit dans l’avant-propos, « L’intensité vécue dans mes lectures et nos rencontres, j’ai voulu la partager à la radio ». Les dix entretiens qu’il a réunis, à l’exception de trois pour des journaux, ont été conduits, de 1979 à novembre 2000 (André du Bouchet est mort le 19 avril 2001), pour France Culture.

André du Bouchet a peu commenté la poésie, surtout celle de Reverdy, lu dès son retour des États-Unis en 1948 (où sa famille juive avait dû s’exiler) et dont la poésie lui semblait représenter un « équilibre parfait ». Il a aussi écrit à propos de Baudelaire : sa lecture, dans l’entretien qui ouvre le livre, apprend beaucoup sur ses propres conceptions et pratiques. Baudelaire se serait appliqué à fixer ce qui échappe « à la possibilité de toute expression », et c’est bien également ce que tente du Bouchet. Il s’efforce en effet d’exprimer ce qui déborde le temps, sans cependant être détaché du réel : c’est qu’il y a dans le langage quelque chose qui n’appartient pas à un moment donné. La poésie n’est pas dans un rapport de dépendance par rapport au réel — le poème est le réel, ce que signifie la métaphore « les mots sont debout » —, pas plus qu’elle n’est jeu comme le voulaient la pratique surréaliste ou, plus récemment, l’Oulipo.

Pour du Bouchet, la poésie est le réel notamment parce qu’elle est « tournée vers soi », et c’est pourquoi le lecteur peut rejoindre celui qui écrit : « Vous êtes présent à l’acte de lire, qui vous renvoie à vous-même ». La lecture n’est en effet possible qu’à la condition de faire « confiance aux mots », de faire comme si était engagée et poursuivie une conversation avec quelqu’un. Par ailleurs, la poésie représente par rapport à la réalité vécue une activité de langage « incongrue, inassimilable », parce qu’expression de l’individu dans une société où seule a une valeur la parole collective. L’opposition est d’autant plus marquée que, pour du Bouchet, tout est dans « l’éboulement », la « destruction accélérée », notamment pour ce qui est l’usage de la langue.

La lecture, comme la contemplation d’un tableau, peut être une manière de se mettre, provisoirement, à l’écart, de se protéger « du fracas » ; ce n’est en rien ce qu’implique l’écriture de la poésie où, par le mot, il s’agit « d’être en rapport un instant avec ce qui est en dehors du mot ». Que peut-on atteindre ? Du Bouchet introduit une comparaison avec le jour : il est toujours nouveau mais c’est cette réitération qui nous échappe ; il y a comme un nœud qui ne cesserait pas de se dénouer. Aussi entretient-il par l’écriture un « rapport d’éveil » avec la langue, donc de rupture. Autrement dit, le sens des mots est toujours « au futur, mobile, mouvant à l’infini » chaque fois que l’on en change le contexte, et cette variation conduit à ce que les mots « se requalifiant sans cesse, la conscience critique, qui déloge sans cesse les mots, va de pair avec la notion même de poésie ».

Cette mouvance du sens des mots devient plus que perceptible lorsque l’on se mêle de traduire, et du Bouchet a traduit Celan (avec le poète, qui lui-même a traduit du Bouchet en allemand), Joyce, Mandelstam ; ce qui importe n’est pas ce que les mots ‘’veulent dire’’ mais ce qu’ils disent ; il s’agit chaque fois d’une transposition, écrit-il, « dans l’inaccessible qu’est pour moi le français [...] inaccessible, comme on est inaccessible à soi ». Une démarche analogue se retrouve dans les écrits sur quelques peintres (Tal-Coat, Giacometti, Bram van Velde, de Staël), les tableaux n’étant pas des choses à déchiffrer, à saisir, mais « dont on veut se ressaisir » : dire une expérience, la présence qui s’est imposée, et non prétendre remplacer la peinture par des mots. Les tableaux aident à réfléchir, pour qui a son propre chemin. La voie suivie par du Bouchet a été d’un travail continuel pour parvenir à établir un rapport juste avec le français, « la langue du rapport à soi, avec tout ce qui est de l’ordre du muet » — il faut se souvenir que du Bouchet a fait ses études aux États-Unis. Travail aussi dans l’édition même des poèmes : les blancs dans la page rompaient avec la répétition rythmique de la versification, mimaient l’alternance de la parole et du silence. Dans les premiers livres s’est manifestée aussi l’utopie d’un livre sans commencement ni fin, par l’abandon de la pagination.

On suivra aussi dans les entretiens la pratique, très tôt, des notations sur des carnets ; les notes, toujours hâtivement prises, n’étaient pas pour se souvenir (en ce sens, elles ne constituent pas un journal, comme par exemple le Carnet de notes de Pierre Bergounioux), mais empêchent quelque chose de rester dans l’insignifiance et elles deviennent, parfois, un matériau pour un poème à l’occasion d’une relecture. On suivra encore la relation de du Bouchet au fait d’écrire — beaucoup de livres écrits ? « C’est là, peut-être, la pauvreté d’une vie » — et aux livres : il en gardait peu, « c’est un passé qui encombre »... Et l’on réfléchira à sa réponse sur le rôle de la poésie : « Elle n’a jamais eu de rôle, et c’est ce qui en fait de la poésie. »

André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein, L’Atelier contemporain / INA, 2015, 128 p., 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 janvier 2016.

Publié dans Bouchet André du, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, entretiens avec alain veinstein, poésie, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2016

Olivier Domerg, Le temps fait rage

© Brigitte Pallagi

pour toute poétique & pour toute morale, ce qui est devant

nous. pont de l’Anchois, un matin d’avril. léger voile malgré

grand soleil, soleil et beau temps. léger voile peut-être du fait

de la petite rivière, là, derrière, en contrebas. tout indique

que ce sentier conduit au refuge qui porte son nom. le plein

d’oiseaux dans les vallons boisés, repousses vert tendre,

crissement des chaussures de marche dans le désert du

sentier. pour toute poétique & pour toute morale, ce qui est

devant nous. je n’ai jamais fini, disait-il, jamais, jamais. elle

est nue, presque unicolore. c’est davantage un éclat lumineux

qu’une couleur. ici, et sur une centaine de mètres, le vacarme

de l’eau domine, prend le dessus sur le ronflement des

voitures qui passent de temps à autre sur la départementale.

petite gorge arborée, cascades, eau claire, remontée de son

amplifié par la caisse de résonance du vallon. pied de la

montagne comme pied du mur ; pareil pour l’écriture. on

entend des rossignols, mais pas que des quantités.

Olivier Domerg, Le temps fait rage, Le bleu du ciel, 2015, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, écriture, nature, soleil, oiseaux | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2015

Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois

On n’écrit pas directement avec la main, sauf dans le sable, sauf après l’avoir préalablement trempée dans son sang. Pourtant on fait beaucoup de choses directement avec les mains : manger, boire, se moucher, creuser un trou dans la terre. Vivre et finir de vivre.

Je voudrais être un âne qui n’a pas de mains et n’a donc pas besoin de s’occuper les mains. Je pourrais aussi être un être sans mains. Alors je me plaindrais de n’avoir pas de mains et de ne pas pouvoir faire tout ce qu’on peut faire avec des mains. Mais j’ai des mains et je ne sais pas quoi faire avec elles. Alors j’écris pour m’occuper les mains. L’écriture me prend par la main et me maintient en enfance. Elle m’aide à traverser la rue, à monter les escaliers plus vite, à ne pas me sentir abandonnée. Joindre les mains occupe les mains, mais on ne peut pas écrire les mains jointes. On ne peut pas à la fois écrire et prier, écrire les yeux fermés.

Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois, Argol, 2008, p. 37-38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tiphaine samoyault, la main négative, louise bourgeois, écriture, enfance, viver | ![]() Facebook |

Facebook |