17/10/2017

Édith Azam, Mon frère d'encre

Mon frère d’encre

Mes pas de pierre ont résonné toute la nuit. J’ai eu froid, j’ai eu faim, j’ai eu peur, tellement peur que pleurer, je ne savais plus. Je me suis perdue, les yeux grands ouverts, aveugle de ne pas vous voir, les bras tendus de votre absence. J’ai foulé de mes pieds la nuit nue et béante. Seule, immensément seule, je vous ai cherché partout. Partout, les lèvres ouvertes, le regard blanc et toute fièvre. Je vous ai inventé un langage, j’ai passé des nuits à courir, exsangue, derrière la possibilité d’un souffle. J’ai cru que nous pourrions nous connaître, j’ai cru, j’ai cru… Je crois encore : il n’y a pas d’autre choix possible.

Édith Azam, Mon frère d’encre, Au Coin de la rue de l’Enfer, 2012, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, mon frère d’encre, marche, peur, pleur | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2016

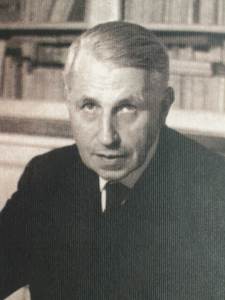

Georges Bataille, Poèmes

ma folie et ma peur

ont de grands yeux morts

la fixité de la fièvre

ce qui regarde dans ces yeux

est le néant de l’univers

nos yeux sont d’aveugles ciels

dans mon impénétrable nuit

est l’impossible criant

tout s’effondre

Georges Bataille, Poèmes, dans

Œuvres complètes, IV, Gallimard,

1971, p. 16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, folie, fièvre, peur, néant, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2016

E. E. Cummings, une fois un (traduction Jacques Demarcq)

l’amour est une source à laquelle

s’abreuvent ces fous qui ont grimpé

plus raides que les espoirs sont peurs

simplement pas toujours nommées

des montagnes plus si quand chaque

totalité connue s’évapore

insouciants sont les amants qui

plus hauts que leurs peurs sont espoirs

sont les amants genoux à terre

eux dont les lèvres heurtent des cieux

inimaginés plus profonds

que le paradis n’est l’enfer

E. E. Cummings, une fois un, traduction Jacques

Demarcq, La Nerthe, 2015, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e.e. cummings, une fois un, jacques demarcq, amour, amant, peur, ciel, enfer | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2016

Anna Akhmatova, Requiem

Épilogue

I

J’ai appris comment se défont les visages,

Comment, sous les paupières, la peur guette,

Comment la souffrance transforme les joues

En dures tablettes gravées de signes cunéiformes,

Comment les boucles noires ou cendrées

Soudain deviennent d’argent,

Comment le sourire se fane sur les lèvres dociles,

Comment dans un petit rire tremble la peur.

Et je ne prie pas seulement pour moi,

Mais pour toutes celles qui étaient avec moi

Dans les grands froids et dans la canicule

Au pied du mur rouge, aveugle.

Automne 1939

Anna Akhmatova, Requiem, dans L’églantier fleuri et

autres poèmes, traduits par Marion Graf et José-Flore

Tappy, La Dogana, Genève, 2010, p. 221.

Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, requiem, l’églantier fleuri, goulag, peur, vieillissement, mur | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2015

Raymond Queneau, Une trouille verte, dans Contes et propos

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours redouté ce qui pourrait me causer quelque ennui, aussi ai-je eu peur successivement de Croquemitaine, des figures de cire des Musées Dupuytren, des places trop fréquentées par les véhicules, des voyous, des pots de fleurs qui tombent sur la tête, des échelles, de la chaude-pisse, de la vérole, de la Gestapo, des V2. La paix n’a bien sûr, en aucune façon, calmé ces alarmes : ainsi, l’autre soir, je mange de la purée de marrons et je me mets à rêver que je suis dans une djip et que le conducteur ne parvient pas à éviter une épaisse colonne, je la vois venir, je me dis qu’on rentre dedans, ça y est, on est rentré dedans, tout noircit ; dans le noir, je me dis : je suis mort, je me dis : c’est comme ça quand on est mort, et puis je me réveille, l’estomac gros et le cœur battant. J’allume, je regarde la montre, il est deux heures, deux heures du matin, bien tôt encore, et je me lève pour aller pisser. Comme je ne pratique pas le pot de chambre, il faut que je me rende aux vécés. Il y a un long couloir. Je le traverse en disant : si ceci, si cela. J’arrive à me faire peur et je pénètre dans les chiottes bien heureux de pouvoir fermer la porte derrière moi, pour couper court, et se sentir chez soi, et non seulement fermer la porte, mais aussi tourner le verrou.

Je pisse.

Je tire sur la chasse d’eau.

Quand l’hygiénique glouglou se fut tu, je perçus dans le couloir la présence de néants, sans ambiance d’existence, ce qui me fit chaud dans les dents, froid sous les ongles, horripilation générale. Une frousse abjecte s’empara de mon âme et, prenant ma tête à deux mains, je m’assis sur le siège des vatères en gémissant sur mon sort immonde.

[...]

Raymond Queneau, Une trouille verte, dans Contes et propos, Gallimard, 1981, p. 157-158.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, une trouille verte, contes et propos, peur, rêve, insomnie, néant | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2015

Francis Cohen, Les choses que nous savons

Crasse

(Peut-être... Écoutez... Vous avez commencé la lecture de la traduction écrite. La voix qui vous parle où il n’y a rien.

Il a écrit ceci.

Il vous parle, il écrit : Non, je n’ai pas vu ceci, je suis en train.

Je suis en train d’écrire ?)

Où suis-je ?

Un dossier.

Ils savent en venir à bout.

Vous savez ce que c’est, chaque jour suffit, en quelques minutes, en musique.

Il y a beaucoup à dire à leur propos. Exactement tout ce qu’ils ne peuvent raconter jusqu’à leur disparition complète.

Quand il n’existe plus, elle meurt de confusion.

Il gobe l’air, inerte. Ils abusent de l’eau, d’ailleurs les mains ne ferment pas les yeux. Point de réaction entre les doigts — soit une bave nacrée.

Oui. Amorphe si bien qu’elle danse sans fin. Ils l’épuisent pour des mains plus propres.

Se ride, se fendillent. Les peurs fendent l’oubli.

[...]

Francis Cohen, Les choses que nous savons, NOUS, 2015, p. 64-65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis cohen, les choses que nous savons, écrire, peur, crasse, danse | ![]() Facebook |

Facebook |

01/06/2015

Maël Guesdon, Voire

IV

Il y a plusieurs manières pour les yeux d’être utiles à ceux qui les voient.

S‘elle — ne me faites pas dire.

Du dehors des plaies ce qui prend forme — et sur une face tout se donne.

Sort d’une fatigue ancienne où les fragments d’idées ne se répètent plus.

Elle rassemble les bouts. Mange un peu de sa peau.

Par hasard tombe toujours sur la même face. Sans trucage.

Une partie de ses vêtements est restée accrochée au bord. Elle enlève le tissu de sa bouche. Elle essuie sa bouche.

Le monde se lit dans l’eau.

Se connaît par variables — seulement la peur de ce qui n’a pas lieu.

Maël Guesdon, Voire, Corti, 2015, p. 57-60.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, voire, yeux, idée, corps, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2015

Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines

[...]

Pour commencer, je tourne le dos au passé, à l’enfance où il y a la mort...

Hors de ses jambes, pour que la phrase ne se referme pas...

Ce n’est pas le dernier jour... Au début, il faut écrire sans amour...

Pas question de décrire les lieux, les personnages... Pas trace d’affaire d’homme... Je refuse l’aide d’une description de la terre... Je ne tire pas profit d’une scène... d’un concours de circonstances qui m’aurait permis de franchir un grand pas... D’un trait de plume, j’écarte les événements : personne, rien... Je ne m’appuie sur personne et sur rien...

De la précarité, je fais un théâtre... Enfance encore... Difficile de s’arracher ces lambeaux d’enfance... Et cette haine qui me tient... Face au personnage féminin, je puise dans la haine mon désir de l’ouvrir... Je rêve de mise à nu, de sang... Ce n’est pas une violence mauvaise... C’est mon amour, de très loin, hors de portée des lèvres... Je dis mon amour, étourdi encore, désarmé par le bruit d’un pas... Désarmé comme par le fracas, plus haut, de la caisse... J’ai fait un pas et, à chaque pas, s’enfonce une dernière demeure.

J’ai fait un pas et rêve d’un autre pas comme au début de la vie... Presque la force d’écrire à bout portant...

Je parle du premier pas à partir de la mort... Un temps lointain... Quelques arpents de terre où j’aurais trouvé ma nourriture... Toute une histoire... Je me souviens de quelques pas perdus... Et de la peur, rencontrée à chaque coin de phrase...

[...]

Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines, dans L’introduction de la pelle, Seuil, 2014, p. 357-359.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, dix pas avant les ruines, enfance, écrire, peur, récit, personnage | ![]() Facebook |

Facebook |

15/04/2015

Franz Kafka, Lettres à Felice

Mes rapports avec la littérature et mes rapports humains sont immuables, ils ont leurs causes dans mon être, nullement dans des circonstances momentanées. Pour écrire, j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Cela n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. Or toi [Felice], comme tu le dis, cela te sera « très lourd à porter ». Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette crainte.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduit de l’allemand par Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 472.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, écrie, vivre, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2015

André Frénaud, La Sainte Face, “Le matin venu”

Le matin venu

à André Beaudin

Dans un hôtel jaune,

repoussant les larmes

et les moignons sanglants

ensoleillés par le minuit,

entre l'embonpoint

de l'édredon jaune

et le sang des astres

battant à la volée

dans mes vaisseaux,

le sentier guidé

parmi la pierraille,

l'odeur de la mer

besognant les eaux,

j'égarais les flaques

de péchés maudits,

je mordais la mort

qui perdait haleine

à vouloir m'entendre,

je devenais pâle

pour n'avoir plus peur,

je m'épiais dans l'arbre,

montant et remontant,

m'épuisant à rire

dans cet hôtel jaune,

dans ce lit de fer,

éclairé jusqu'où,

feuille tombée vivante

d'un sommeil sans rêve

au milieu de toi,

promesse souterraine,

pousse nourricière,

douce comme le bleu.

Marseille-Lyon, 14 mars 1949

André Frénaud, La Sainte Face, “Le matin venu”,

Poésie / Gallimard, 1985, p. 165-166.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, “le matin venu”, peur, sommeil | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2014

Giorgio Manganelli, Dall'inferno (Depuis l'enfer)

Long et flexible corps, serpentin, désossé, apte à glisser entre les doigts d'un astucieux sectateur qui poursuit pour réséquer ; visqueuse peau qui retient une main, livide pour figer de préhensibles chélates, scintillante, afin d'aveugler et dépouiller d'imprudentes paupières. Du cuir d'ailes se détache du buste, parce que voltigeur, en bonds prolongés et lents je passe d'arbre en arbre, de branche en branche ; je puis brièvement faire halte entre ciel et terre, pour lorgner la toile de fond, alentour, vers le haut ennemi ocellé, le diable, souverain putatif de l'ici-bas. Puis, élastiquement, je m'élance pour élire domicile dans une anfractuosité d'arbre faux, ou de roche de théâtre. Je suis reptile, écureuil, rat, taupe, couleuvre, ichneumon, scorpion, chauve-souris, amphisbène ; mais de tous-là, j'ai des choses que d'autres de leur espèce ne connaissent point ; ailes de taupe et regard de chauve-souris, en tant que rat je vole, couleuvre, je creuse des galeries au cœur de la terre. J'ai peur. Les fictions qui se pressent alentour, la fausse forêt, la complexe et sage astuce des vrombissements, des claquements, manifestement élaborés par les mains d'un alchimiste inepte ne me rassurent pas, mieux, m'alarment, comme indice d'invasion calculée et glacée, ruse intentionnelle pour me capturer et manipuler ma plurale nature, me décomposer, me corrompre et me défaire. Inlassables, mes yeux tournent et fixent, je rampe, j'oblique de lieu en lieu, d'ombre en ombre ; ma longue langue goûte les vénéneux engins que je redoute ; si les arbres sont des fictions, ils peuvent être des menaces, des pièges, de divines tromperies. Un insecte frémissant bourdonne, multiplie les pulsations de mes innombrables cœurs, je puis me décomposer en divers animaux en fuite, chacun est capable de méditer, de retrouver le vestige de lui-même, où s'évanouit le péril. Si une ombre change, je prends subitement mon envol. Je scrute, tente de langue, de queue. J'ai peur. Je vois que des formes de terreur jaillissent de mon corps, et que je fais ce que j'ai engendré ; mais ici-bas chacun engendre ses propres erreurs privées. Je fuis avec art, habile et subtil, avocassier, mais cela ne suffit pas : je dois m'interroger sur la chute de la lune. Je n'ignore pas que j'ai été lune.

Giorgio Manganelli, Dall'inferno (Depuis l'enfer), traduit par Philippe Di Meo, Denoël, 1985, p. 62-64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, dall'inferno (depuis l'enfer), métamorphose, peur, fiction, illusion | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2014

Jules Supervielle, Les Amis inconnus

L'oiseau

« Oiseau, que cherchez-vous, voletant sur mes livres,

Tout vous est étranger dans mon étroite chambre.

— J'ignore votre chambre et je suis loin de vous,

Je n'ai jamais quitté mes bois, je suis sur l'arbre

Où j'ai caché mon nid, comprenez autrement

Tout ce qui vous arrive, oubliez un oiseau.

— Mais je vois de tout près vos pattes, votre bec.

— Sans doute pouvez-vous approcher les distances

Si vos yeux 'ont trouvé ce n'est pas de ma faute.

— Pourtant vous êtes là puisque vous répondez.

— Je réponds à la peu que j'ai toujours de l'homme

Je nourris mes petits, je n'ai d'autre loisir,

Je les garde en secret au plus sombre d'un arbre

Que je croyais touffu comme l'un de vos murs.

Laissez-moi sur ma branche et gardez vos paroles,

Je crains votre pensée comme un coup de fusil.

— Calmez donc votre cœur qui m'entend sous la plume.

— Mais quelle horreur cachait votre douceur obscure

Ah ! vous m'avez tué, je tombe de mon arbre.

— J'ai besoin d'être seul, même un regard d'oiseau !...

— Mais puisque j'étais loin au fond de mes grands bois ! »

Jules Supervielle, Les Amis inconnus, dans Œuvres poétiques complètes, édition sous la direction de Michel Collot, Pléiade, Gallimard, 1996, p. 300-301.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, les amis inconnus, oiseau, arbre, regard, mort, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2014

Dante, La Divine comédie, L'Enfer, traduction de Jacqueline Risset

En hommage à Jacqueline Risset

1936-4 septembre 2014

un extrait de sa traduction de Dante

Chant I

Au milieu du chemin de notre vie

je me retrouvai par une forêt obscure

car la voie droite était perdue.

Ah dire ce qu'elle était est chose dure

cette forêt féroce et âpre et forte

qui ranime la peut dans la pensée !

Elle est si amère que mort l'est à peine plus ;

mais pour parler du bien que j'y trouvai,

je dirai des autres choses que j'y ai vues.

Je ne sais pas bien redire comment j'y entrai,

tant j'étais plein de sommeil en ce point

où j'abandonnai la vraie vie.

Mais quand je fus venu au pied d'une colline

où finissait cette vallée

qui m'avait pénétré le cœur de peur,

je regardai en haut et je vis ses épaules

vêtues déjà par les rayons de la planète

qui mène chacun droit par tous sentiers.

Alors la peur se tint un peu tranquille,

qui dans le lac du cœur m'avait duré

la nuit que je passai si plein de peine.

[...]

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura !

Tant' è amara e poco è piu morte ;

ma per trattar del ben ch'i' vi trovai

dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

Io non so ben ridir com'i' v'intrai,

tant' era pien di sonno a quel punto

che la verace via abbandonnai.

Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,

la dove terminava quella valle

che m'avea di paura il cor compunto,

guardai in alto e vidi le sue spalle

vestite già de' raggi del pianeta

che mena dritto altrui per ogne calle.

Allor fu la paura un poco queta,

che nel lago del cor m'era durata

la notte ch'i' passai con tanta pieta.

Dante, La Divine comédie, L'Enfer, traduction et

notes de Jacqueline Risset, GF-Flammarion,

1992, p. 25 et 24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dante, la divine comédie, l'enfer, jacqueline risset, chemin de la vie, forêt, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2014

Antoine Emaz, Jours

2. 03. 08

la peur

la mémoire noire

on ne la rappelle pas

elle vient

quand elle veut

ou peut-être au signal

d'un ultra-son de vivre

elle remonte

on lui fait sa place

sans parler

on attend qu'elle reparte

par le premier train de nuit

le plus souvent

quand on l'entend venir

on commence par prendre un verre

et s'occuper de tout et rien

histoire

d'espérer qu'elle passera

à quelques pas

sans voir

on la sait bête

taupe

parfois ça marche

on ne la revoit plus

elle ne faisait que passer

elle a jeté son froid

rappelé assez que l'on était

poreux

[...]

Antoine Emaz, Jours, éditions En Forêt /

Verlag Im Wald, 2003, p. 109 et 111.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, jours, peur, attente, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2014

Édith Azam, On sait l'autre : recension

On n'interrompt pas la lecture de On sait l'autre, ce long poème récit, quand on l'a entreprise. De quoi s'agit-il ? Un narrateur dans sa maison un peu isolée rapporte, sous la forme du "on", ce qu'il fait et pense pendant à peu près vingt quatre heures ; il s'agit d'un homme, ce qui est explicite l'une des rares fois où le "on" est abandonné pour le "je" : « je suis maintenant si vieux ». Conditions de la tragédie classique réunies : unité de lieu, de temps et d'action — et il y a bien tragédie. Que sait-on du narrateur ? Rien de ses occupations dans la société ; il écrit sur des carnets et lit les poètes d'aujourd'hui (ou du moins leurs livres sont présents). Il boit beaucoup de vodka. Il déteste l'« autre » dont il entend les pas sur le gravier quand il approche. Qui est cet « autre » ?

Dès les premières pages, la menace de la venue de l'« autre », et non son approche réelle de la maison, conduit le narrateur à fermer la porte à clef et à faire disparaître les clefs : après l'échec d'une tentative de les faire fondre dans une casserole, elles sont jetées dans les toilettes et la chasse d'eau est tirée. Plus tard, l'essai de trouver les doubles n'aboutira pas. L'« autre » n'est pas là, mais pourrait venir, par exemple la nuit « avec sa hache, son coup de métal froid ». L'autre — l'autre corps — perçu comme violent, ne rentrera dans la maison que dans l'imagination du narrateur. Mais le risque de son intrusion conduit le narrateur à détruire tous ses carnets, sauf le dernier qu'il fixe avec du scotch sur sa poitrine, à abandonner le salon pour s'enfermer dans la chambre, puis à descendre dans la cave. L'« autre » est présent comme l'était le Horla de Maupassant et le narrateur le sait, ce qui ne change rien : « On meurt de trouille devant soi et aussi bien : que devant l'autre. On crève de peur oui, alors pour oublier l'angoisse, on s'exacerbe, on se débride : jusqu'à l'autre. »

Cet « autre » si redoutable, c'est n'importe qui susceptible d'approcher le corps du narrateur, de mettre alors en cause, par sa seule présence, l'existence même, « on ne veut surtout pas le connaître [...] il existe, et c'est bien suffisant pour violenter nos chairs. » Tout « autre » vole la vie, la violente, « On se vole tous les uns les autres, pour se remplir la bouche de tout ce dont on manque, tout ce qu'on ignore, pour être simplement : nommé. » Impossible d'échapper à ce qui définit l'humain, sinon pour des temps très brefs s'inventer une vie virtuelle. Éviter le contact avec autrui est possible, mais il est impossible de préserver sa pensée, on vit par et dans la langue — qui est à tous. La seule solution semble être le silence, c'est-à-dire la mort puisque, quoi que l'on fasse, on agira peu ou prou comme l'« autre ». On sait l'autre est bien un poème récit tragique : le narrateur n'a pas d'autre issue que disparaître s'il veut ne pas connaître la dépossession, reconnaître qu'il est comme l'« autre », ce qu'il refuse.

Ce qui peut sauver, provisoirement, c'est un emploi de la langue qui n'implique pas de relation de pouvoir, celui de la poésie. Le narrateur, dans la tentative d'échapper à la présence imaginée, donc possible, de l'« autre », entasse tous les livres de poésie de sa bibliothèque dans une grande valise, pour « sauver des livres, des paroles, de la sueur, du corps, du vivant. » Sueur et corps : dans la cave où le narrateur est descendu, les livres se métamorphosent et manifestent qu'ils sont vivants en saignant, et ce sang s'écoule de la valise, devenue elle aussi être vivant, blessée, et qu'il faut rassurer. La langue des poètes, le narrateur se l'assimile en cousant les pages des livres sur son corps, pour l'emporter en disparaissant : « On meurt auprès de ceux qui ont toujours été là, qui seront là toujours. »

Mais l'« autre » ? L'autre, invisible, a pris forme. Quand le récit commence, le narrateur mentionne trois chevaux, « trois chevalos » qui, dehors, hennissent ; ils réapparaissent à intervalles réguliers et se transforment : ils agissent progressivement comme des humains, jurent, ricanent, jouent à la roulette russe, aux fléchettes, mettent des masques, fument des cigares, massacrent un chien, traînent une femme par les cheveux... Leur métamorphose progressive a une fin : ils symbolisent la figure de l'autre, révélée quand la mort est proche : « l'autre [...] nous mate, à travers les yeux morts de trois chevaux minables. »

Il y a dans ce récit poème la connaissance de ce qu'est la difficulté de vivre, de se construire, d'avoir des repères alors que seule la "réussite sociale" prime. Il y a aussi une vraie maîtrise de la langue pour suivre un personnage blessé par la vie, au « vieux corps usé », enfermé dans sa peur des autres mais qui, au moment de mourir, exprime sa confiance en la poésie — en l'avenir :

« On meurt : on meurt, on est à terre. On écoute les poètes, on écoute leur voix, le temps qui passe par leur souffle, venus de tous pays, marchant vers nulle part, on entend le murmure du monde, la mémoire de l'oubli, un long chant lancinant, et qui s'élève : et nous rehausse. Ils sont tous là, assis par terre, le dos au mur, à faire un feu avec la vie. Ils sont là, tous, à faire des flammes avec leurs mains, mettre des braises dans leur bouche, et nous réchauffer le cœur. »

Édith Azam, On sait l'autre, P. O. L, 160 p., 12 €.

Note parue dans Sitaudis le 20 juin

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, on sait l'autre, on, cheval, corpd, peur, métamorphose, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |