03/06/2022

Étienne Faure, Vol en V

Dans la ville à pied, sans repli, sans arrière-

pays, origines, hors cela, il emprunte

au début sous le nom de rue, pont, grève,

un parcours exempté de fil, anonyme,

laissant l’impasse pour attraper les quais

via les passages, les cours et circuler

inclus dans la foule en mue sans arrêt

selon l’heure ou l’allure à laquelle on passe,

interdit soudain sous un nom, un bouquet

au mur scellé (mortellement blessé)

après la chute de naguère, le bruit d’un corps au sol,

épitaphe à jamais cernée du crible des impacts

encore au mur, semblant redire : passant,

nous allons mourir et personne n’en saura rien,

ou bien continuer de parler aux vivants

plus avant, ceux qui vont te survivre

— et le flâneur éclairé sous un angle

un instant exposé au soleil du soir,

médite à découvert avant de traverser vite,

regagner l’ombre.

passage à découvert

Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, marche, anonyme, épitaphe | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2021

Marie de Quatrebarbes, Les vivres

22

Si je conjugue ces moments hors de moi passés si loin de toi avec ce loin qui est « je vois » et toi qui est « si loin de moi », plus ces moments-)là sont lointains plus ils existent en dehors de moi, mieux je les sens. Comme parfois je te sens vivante, je te cueille et j’en ai plein les poches. Ce serait une belle idée de remplir nos poches de toutes les présences qu’on aurait connues pour les retrouver. Et quand je marche avec au-devant, toi, quand je marche aveuglément, empéguée dans mon ombre qui est mon projet, aveugle et aveuglée, les papiers collent à ma marche et crépitent au fond de mes poches. Mais moi, ça ne me dérange pas, tu sais, quand quelque chose s’échappe de mes poches avec ton rire qui vient vers moi.

Marie de Quatrebarbes, Les vivres, PO.L, 2021, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les vivres, moment, poche, marche | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2019

Pascal Quignard, Les Larmes

Virgile

Virgile a écrit dans En. VI, 179 : On marche en direction de l’antique forêt qu’on a perdue, jadis, dès l’instant où on s’est agroupé pour tuer en imitant les essaims et ls meutes, en préparant des pièges, en dressant des filets, en entassant des pierres sur les morts, en assemblant des armées pour tuer, en constituant des nations qu’on borne de frontières imaginaires, verbales, brumeuses, impitoyables, terribles.

En latin : Itur in antiquam silvam.

Les Francs marchèrent le long du Rhin, le long de la Meuse, le long de la Moselle, le long de la Somme, le long de la Seine, le long de l’Yonne, le long de la Loire, le long de la Garonne.

On marche vers les cris qu’on a entendus dans le ventre noir des mères jusqu’au jour où on a commencé à se mettre debout et à tituber en direction de ce qu’on interprétait comme des tendres sourires, de ce qu’on découvrait comme des beaux visages aux lèvres peintes qui devenaient comme des leurres sous des grandes chevelures creuses, des grandes robes creuses, comme des lettres étranges, magiques, qui ensorcellent.

(…)

Pascal Quignard, "(Le Livre du poète Virgile)", dans Les Larmes, Folio / Gallimard, 2016, p. 173-174.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, "(le livre du poète virgile)", dans les larmes, marche, ventre, femme | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2018

Pierre Silvain Passage de la morte

Vous descendiez la rue Servandoni pour vous rendre rue de Condé, sans prêter beaucoup plus qu’une attention discrète à la jeune femme et à la fillette qu’elle tenait par la main, marchant devant vous. A un moment la fillette s’est retournée. Elle a paru surprise et vaguement inquiète, puis tout à coup a souri. Alors, seulement, vous l’avez observée. Le petit visage étroit qu’elle gardait levé tout en trottinant auprès de sa mère était criblé de taches de son jusqu’à la naissance des cheveux roux frisés, presque crépus, répandus sur ses épaules et son dos, avec un ondoiement qui leur venait de ses pas menus, de plus en plus rapides, comme si sa mère en la tirant à elle la pressait d’avancer. Ai bas de la rue, la fillette a tourné une dernière fois la tête dans votre direction, la chevelure mouvante est sortie de la zone d’ombre au pied de l’église Saint-Sulpice, elle a flambé un instant au soleil, puis disparu.

Pierre Silvain, Passage de la morte, L’escampette, 2007, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre sivain, passage de la mort, marche, jeune femme, fillette, rousseur | ![]() Facebook |

Facebook |

20/04/2018

Laure Gauthier, Kaspar de pierre

Marche I

ai couru, nu d’automne vers les maisons basses

avec la lourdeur du gravier

et mes semelles de peau

Ce chemin vers rien de certain

qui se brise en bruissements rances

pas même une ronce connue, ni le terme. ai caché, donc

mon visage en terre.

apaisé à la douceur de la morte, son odeur

Et que faire du dédale de l’air ?

Il bombb le poumon, ne sait que le tournoiement.

Tendu au monde ai louché vers le soleil là-bas, et titubé plus loin, blanc d’absences et

Sans questions

Et jamais d’exclamation en moi, pas d’étonnement, ni même un trait ni le point.

Les orteils cramponnés sur les mottes inconnues

Il courrr vers le champ toujours à nouveau de tourne-

sols

[…]

Laure Gauthier, Kaspar de pierre, La lettre volée, 2018, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laure gauthier, kaspar de pierre, marche, chemin, question | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2017

Édith Azam, Mon frère d'encre

Mon frère d’encre

Mes pas de pierre ont résonné toute la nuit. J’ai eu froid, j’ai eu faim, j’ai eu peur, tellement peur que pleurer, je ne savais plus. Je me suis perdue, les yeux grands ouverts, aveugle de ne pas vous voir, les bras tendus de votre absence. J’ai foulé de mes pieds la nuit nue et béante. Seule, immensément seule, je vous ai cherché partout. Partout, les lèvres ouvertes, le regard blanc et toute fièvre. Je vous ai inventé un langage, j’ai passé des nuits à courir, exsangue, derrière la possibilité d’un souffle. J’ai cru que nous pourrions nous connaître, j’ai cru, j’ai cru… Je crois encore : il n’y a pas d’autre choix possible.

Édith Azam, Mon frère d’encre, Au Coin de la rue de l’Enfer, 2012, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, mon frère d’encre, marche, peur, pleur | ![]() Facebook |

Facebook |

14/08/2017

Bernard Noël, Le mal de l'intime

Le mal de l’intime

…….. Tu marches dans les ténèbres, la tête en l’air, cherchant les étoiles. Tu sens l’épaisseur de la nuit, qui se mêle en toi à tes pensées. Tu ne sais ni d’où tu viens ni où tu vas mais la certitude qu’une direction t’oriente rend ton pas léger. Tu attends quelque chose de décisif. Tu es dans cette attente depuis longtemps, mais ce soir l’éclaircie te paraît toute proche. Tu remontes la pente de la rue en te disant que, là-haut, elle se jette dans le ciel. Tu trébuches soudain contre un pavé mal enfoncé, mais te voilà persuadé d’avoir heurté une dent. Tu cherches aussitôt dans quelle bouche tu marches, et la légèreté qui réglait ton allure se fane tout à coup. Tu bats l’air de tes deux bras. Tu lances ta canne dans le ruisseau d’ombre qui s’est mis à couler sur ta gauche. Tu as peur de perdre pied d’un moment à l’autre dans la salive, qui huile peut-être quelques transmigrations invisibles. Tu devines des souffles, des battements spirituels. Tu voudrais non pas les accueillir, mais t’immerger en eux.

Bernard Noël, Le mal de l’intime, dans La Comédie intime, Œuvres iv, P.O.L, 2015, p. 353.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, le mal de l’intime, dans la comédie intime, marche, nuit, illusion | ![]() Facebook |

Facebook |

21/05/2017

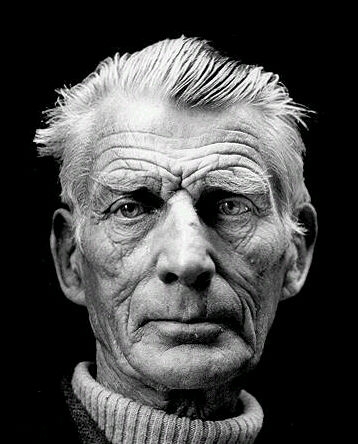

Samuel Beckett, Pour en finir encore et autres foirades

Au loin un oiseau

Terre couverte de ruines, il a marché toute la nuit, moi j’ai renoncé frôlant les haies, entre chaussée et fossé, sur l’herbe maigre, petits pas lents, toute la nuit sans bruit, s’arrêtant souvent, tous les dix pas environ, petits pas méfiants, reprenant haleine, puis écoutant, terre couverte de ruines, j’ai renoncé avant de naître, ce n’est pas possible autrement, mais il fallait que ça naisse, ce fut lui, j’étais dedans, il s’est arrêté, c’est la centième fois cette nuit, environ, ça donne l’espace parcouru, c’est la dernière, il est couché sur son bâton, je suis dedans, c’est lui qui a crié, lui qui a vu le jour moi je n’ai pas crié, je n’ai pas vu le jour, les deux mains l’une sur l’autre pèsent sur le bâton, le front pèse sur les mains, il a repris haleine, il peut écouter, le tronc à l’horizontale, les jambes écartées, les genoux fléchis, même vieux manteau, les basques raidies se dressent par–derrière, le jour point, il n’aurait qu’à lever les yeux, qu’à les ouvrir, qu’à les lever, il se confond avec la haie, au loin un oiseau […]

Samuel Beckett, Pour en finir encore et autres foirades, éditions de Minuit, 1976, p. 47-48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, pour en finir encore et autres foirades, oiseau, marche, naissance | ![]() Facebook |

Facebook |

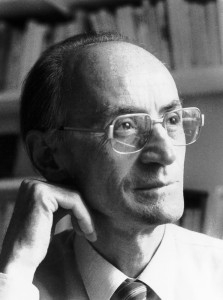

15/11/2016

Lorand Gaspar, Patmos et autres poèmes

Il marchait un matin d’hiver

dans les rues vides d’un dimanche à Paris —

vent froid, ciel gris,

l’air un peu hagard, égaré

de l’errant qui ne sait pas au juste où il va —

il avait pourtant un désir précis :

arriver par delà le désespoir —

Lorand Gaspar, Patmos et autres poèmes,

Poésie/Gallimard, 2001, p. 170.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorand gaspar, patmos et autres poèmes, marche, hiver, errance, désespoir | ![]() Facebook |

Facebook |

02/06/2015

Miguel Angel Asturias, Trois des quatre soleils

Des carrefours. Chemins en croix. Bras de l’horizon. La rencontre. La séparation. La captivité. La masse royale. La controverse. Le sang. Le fracas. Les pieds sur les marches vers les profondeurs. Des glaçons d’ombre. Une stratification d’obscurités, glacées, congelées, que ma présence met en mouvement. Torches impossibles. La sensation tactile. Les doigts. Une suite d’arcades, de colonnes, de murs. Les doigts élastiques, fous, tambourinant sur des solitudes, à la recherche des tombes. Descendre. S’allonger de la taille jusqu’aux pieds. Des jambes interminables foulant des escaliers sans fin. Des marches. Des alignements de marches. Des pieds. Un pied pour chaque marche. Tous mes pieds usés par cette descente. Mes pieds et mes divinations. Je répète des divinations pour trouver mon visage. C’est lui que je cherche, que je suis en train de chercher. Mon visage, blanche ossature. Dois-je attendre ? Ou poursuivre ? Mais où me diriger ? S’il existe neuf fosses dans ce monde des disparus, dans quelle fosse vais-je trouver mon visage d’os blanc ? Je ne vois pas...

Miguel Angel Asturias, Trois des quatre soleils, Les Sentiers de la création, Albert Skira, 1971, p. 91-92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : miguel angel asturias, trois des quatre soleils, visage, obscurité, marche, mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

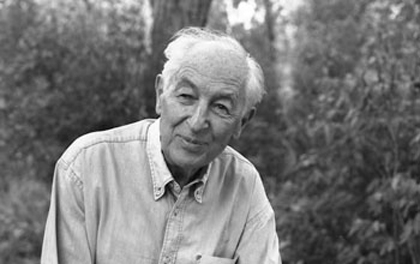

09/03/2012

Claude Dourguin, Laponia

[...] Un vieil instinct à foulées lentes fait se remettre en route, étranger à toute intimité — ailleurs la courbe d'une prairie, un boqueteau de peupliers au creux d'un vallon —, le paysage boréal est inhabitable. Il ne permet, évidence familière chérie, jamais redoutée, que la traversée ; le parcours est la seule approche, cette sympathie dynamique, aérienne qui lie au paysage, fait éprouver sa vérité, livre son être même. Certaines hautes terres, roches, landes et pelouses livrées au seul vent accordent cette ivresse. Mais la variété des formes rencontrées, les toits humains en une ou deux journées de marche vite rejoints, provoquent l'attention, sollicitent les rêveries et atténuent l'intensité de la perception de l'étendue, lui donnent les limites des moments. Ici à traverser les centaines de kilomètres sans âme qui vive que le blanc unifie j'éprouve l'espace nu, bien des fois il ma semblé le pousser devant moi, à l'infini toujours reconstitué, inépuisable, et peut-être est-ce folie dont me tient l'exaltation, avancer projetée vers là-bas, allégée, délivrée des attaches et du regard par-dessus l'épaule, toute entière dessein, tendue vers l'avenir inconnu, illusoire peut-être, qui se confond avec le franchissement des distances. Alors cet élan sans rupture que rien n'arrête — un jour, la mer, seule — tient lieu de destin.

Claude Dourguin, Laponia, éditons Isolato, 2008, p. 41-42.

© Photo Claude Dourguin.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin laponia, paysage, marche, destin | ![]() Facebook |

Facebook |