10/07/2017

Georges Perec, La belle absente

La belle absente

1

Daphné fit le visage que j’ombre

Plomb figé devenu torche jusqu’ ;

Au dos fragile, vasque, jubé, champ,

Blanc qu’âge de jade rompt à vif

Jusqu’au flambant pavot d’or, gâchis

Déjà fléchés : manque. Boive ta page

Humble, grave, l’aspect que je fonde,

Qui défit cet aplomb gravé hors jeu

Champ d’or gravi jusqu’au but final.

2

Inquiet, aujourd’hui, ton pur visage flambe.

Je plonge vers toi qui déchiffre l’ombre et

La lampe jusqu’à l’obscure frange de l’hiver :

Quêtes de plomb fragile où j’avance, masqué

Nu, hagard, buvant ta soif jusqu’à accomplir

L’image qui s’efface, alphabet déjà évanoui.

L’étrave de ton regard est champ bref que je

Dois espérer, la flèche tragique, verbe jeté,

Plain-chant qu’amour flambant grava jadis.

Georges Perec, Œuvres, II, édition Christelle Reggiani,

Pléiade / Gallimard, 2017, p. 796.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, la belle absente, mythologie, absence, image, page | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2017

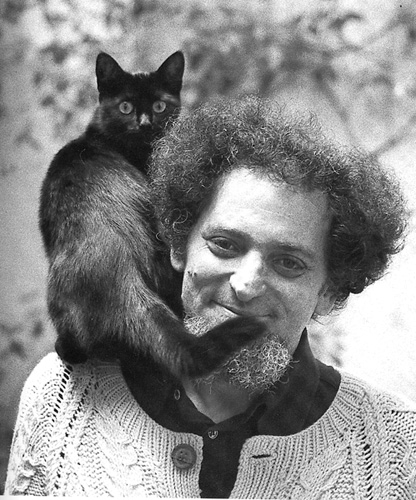

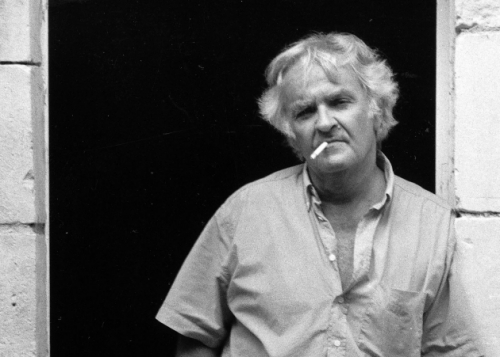

Georges Perros, Papiers collés

Les poètes écrivant mal. C’est leur charme. Si tout le monde écrivait comme Anatole France, lire ne serait plus et définitivement qu’une entreprise maussade. Ils écrivent mal, n’ayant qu’un obstacle mais cet obstacle impossible à franchir. Ils le retrouvent partout. C’est le mot. Ils n’ont pas le loisir d’aller plus avant, c’est-à-dire de penser à quelque chose. À leur sort. À leur misère. À leur condition. Prendre quelqu’un au mot, c’est le sommer dans l’immédiat. Le poète est pris au mot. S’il réfléchit, c’est dans l’angle strict du langage. Une horloge ne pense pas. Elle réduit le mystère, le temps, à sa perpétuelle délibération. Mais aussi bien rend-elle à ce mystère toute son implacabilité, toute sa folle éternité.

Donc un mot ne veut rien dire. C’est grave quand on s’avise que la plupart des hommes utilisent cette monnaie d’échange pour correspondre. Pour aimer. Pour prêter serment. Mais le mot n’aime guère qu’on le presse, qu’on le prenne pour ce qu’il n’est pas. Le poète a compris cela. Il le traite avec discrétion sinon avec indifférence, et le mot donne tout son sens. Et même un peu plus. Il éclate, à maturité, faisant gicler l’image. Non sans donner sa chance à l’idée.

Georges Perros, Papiers collés, Le Chemin/Gallimard, 1960, p. 80-81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, anatole france, mot, sens, image, poète | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2017

Ariane Dreyfus, La bouche de quelqu'un

C’est ainsi

Hasard légèrement fleuri, s’enracinant à peine,

Je contemple le vent, je respire.

Ne plus dire car personne, et même aucune image ensemble, que je donnais on visage à boire dans tes mains.

Tu l’as renversé, et encore renversé.

Même si je glisse

Non je ne suis pas sur le rocher !

Je tire sur la corde,

Pourquoi tiendrait-elle, tu l’as lâchée.

Pas comme l’amour qui n’ôte pas ses mains. Des miennes je m’accroche aux mots appuyés.

Enflure sans danse

- ardent découpage, oubli passionné.

Un jour, puis deux

Avec leurs joues à embrasser, ne pas embrasser.

Ils viennent tous.

Ariane Dreyfus, La bouche de quelqu’un, Tarabuste, 2003, p. 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, la bouche de quelqu’un, image, amour, oubli, baiser | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2017

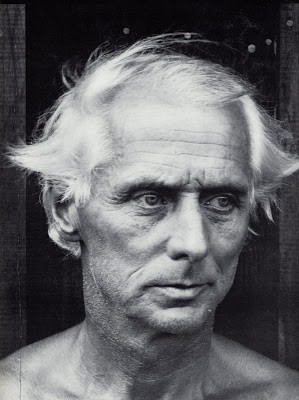

Pierre Reverdy, Le Gant de crin

Je ne connais pas d’exemple d’une œuvre qui ait inspiré moins de confiance à son auteur que la mienne.

Aussi me gardé-je bien de la défendre.

J’accepte ici qu’elle peut n’être qu’un témoin d’impuissance.

Le propre de l’image forte est d’être issue du rapprochement spontané de deux réalités très distantes dont l’esprit seul a saisi les rapports.

Il n’est que les gens de métier qui se satisfassent de quelque certitude sur leurs facultés.

Mais en poésie les gens de métier sont les médiocres.

Si les glaces de verre sont flatteuses pour toi, supprime-les. Ne te regarde pas en dehors mais en dedans, il y a là un sombre miroir sans complaisance.

Pierre Reverdy, Le Gant de crin, Plon, 1927, p. 26-27, 34, 44, 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le gant de crin, confiance, image, miroir, complaisance | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2016

Antoine Emaz, Cambouis

Il ne faut pas briller, mais luire. Les images les plus faibles ont la résonance la plus longue. Celles qui flashent durent leur éclair, pas davantage.

Vieux disque de Dylan, Blonde on blonde, et temps gris dehors. Correspondance entre cette lumière faible, de saison, et la vieillerie intacte de la chanson. Aucune nostalgie, seulement voir-entendre du temps.

Loin de la poésie, au sens où la langue n’interfère pus avec ce qui est. Les arbres et la pluie sont, sans demander leur reste de mots. Comme si les cordes internes étaient détendues, qu’il n’y avait plus qu’un désir de laisser filer le temps pour se refaire.

« Ajoutez quelquefois, et surtout effacez » (Boileau Art poétique). Juste. On n’a jamais fini d’enlever du trop.

Si tu n’écris pas de poèmes, ne te soucie pas. Tu ne devais pas en écrire. Ou tu n’étais pas à la hauteur. Ou tu n’avais pas besoin, intensément, d’en écrire. Et voilà. Laisse aller, attends.

Antoine Emaz, Cambouis, Seuil, 2009, p. 23, 46, 69, 93, 124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, cambouis, image, nostalgie, poésie, langue, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2015

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie

c'est refuser la vie — partie par partie —

pour l'accepter tout entière —

que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.

La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile

*

Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,

ne se réveille pas —

*

le poème sort avec sa lie

hors de sa gangue d'angoisse

et de toute la boue qui le charrie

*

la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,

de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière

il y a cette révélation de l'insipide

— de cette clarté

qui court en avant d'elle-même

ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité

qui n'est suscité que pour être incinéré

l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.

Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.

Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.

on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle

le vent dont nous sommes affublés

le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —

l'image n'est suscitée que pour être incinérée.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie, image, banalité, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2015

Jacques Lèbre, Onze propositions pour un vertige

I

Sur le terrain instable de ta mémoire,

suivait-tu des lignes de faille ?

Vérifiais-tu parfois la solidité

de tel ou tel souvenir

avant qu’il ne s’effondre sous tes pas ?

Tu marchais sur des gravats.

Les pas n’y font pas le même bruit.

Mais de cela, quelle image s’en approcherait ?

Poème.

Comme passe

l’ombre d’un nuage sur le sol.

II

À l’heure du rendez-vous

(c’était pour déjeuner)

il fallait te chercher

dans les restaurants du quartier.

« Attends, je note.

Attends, je prends un crayon.

C’est bien le dix-sept à midi ? »

Tu oubliais que tu avais noté.

Tu n’avais plus rendez-vous, avec personne.

Jacques Lèbre, Onze propositions pour un vertige,

le phare du cousseix, 2013, p. 5-6.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, onze propositions pour un vertige, mémoire, image, rendez-vous, personne | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2015

Paul Celan, Grille de parole (traduction Martine Broda)

Un œil ouvert

Heures, couleur mai, fraîches.

Ce qui n’est plus à nommer, brûlant,

audible dans la bouche.

Voix de personne, à nouveau.

Profondeur douloureuse de la prunelle :

la paupière

ne barre pas la route, le cil

ne compte pas ce qui entre.

Une larme, à demi,

lentille plus aiguë, mobile,

capte pour toi les images.

Paul Celan, Grille de parole, traduction

Martine Broda, 1991, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, grille de parole, martine broda, un œil ouvert, voix, image | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2015

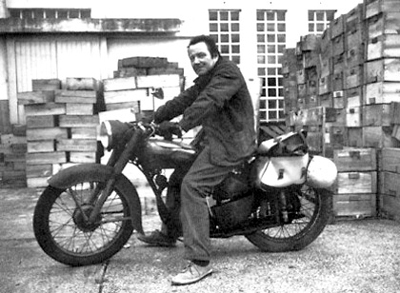

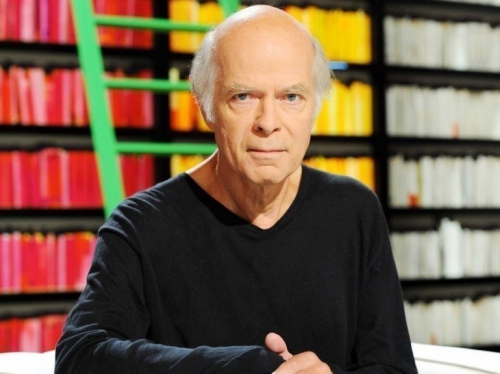

Denis Roche (11/1937-3/09/2015), Les idées centésimales de Miss Élanize

Et au printemps, l’honneur de la porte

Qui s’ouvre à l’expérience réaliste, la

Pomme la plus remplie de jus roule à la rencontre

Des salles de dessins (et c’est l’exacte

Rencontre avec l’image des personnage de

Livres, ceux qui n’ont pas fini de pécher par

Exaltation, et qui n’ont de cesse de me conseil-

Ler la honte, les premiers qui défilent

Devant les fresque de la salle de lecture

Désormais cette autre personne s’attache

À l’entretien de ma demeure). Comme le

Rat enfin, il faut inscrire le nom de

Celles qui ont pour principale distraction

De s’émouvoir à la lumière matinale

Objets de ma réussite et de mon arrivée

À la gare et de ma compagnie

Denis Roche, Les idées centésimales de Miss

Elanize, Seuil, 1964, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denis roche, les idées centésimales de miss elanize, printemps, image, représentaion, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2015

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue

La poésie, le mot retrouvé, c’est le langage qui redonne à voir le monde, qui fait réapparaître l’image intransmissible qui se dissimule derrière n’importe quelle image, qui fait réapparaître le mot dans son blanc, qui réanime le regret du foyer toujours trop absent dans le langage qui l’aveugle, qui reproduit le court-circuit en acte au sein de la métaphore. Les images ont besoin de mots retrouvés comme les hommes , chez qui le langage est second, tombant perpétuellement sous la nécessité d’être réagencés par la langage — d’être de nouveau acquis à l’idée de langage ; c’est-à-dire le vrai langage ; c’est-à-dire le langage où le réel est défaillant, où l’enfance remonte en même temps qu’Eurydice, où le sevrage les poursuit dans leur dos, où le désir de nouveau redresse le corps vers l’avant, érige, c’est-à-dire le langage où le ot manque.

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue, P.O.L, 1993, p. 77-78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les mots sur le bout de la langue, poésie, langage, image, réel | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2015

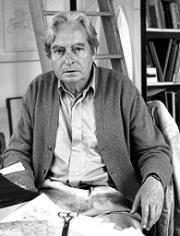

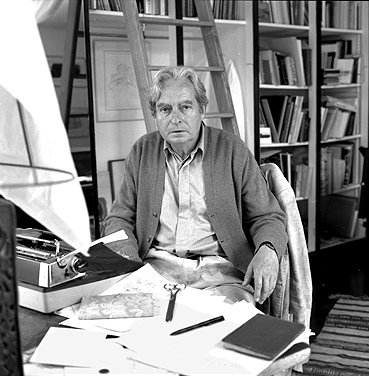

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

rêvant d’une langue dot les images seraient tellement éblouissantes, profondes et fortes qu’elles tiendraient lieu de toute logique, et du cheminement ordinaire imposé à la pensée.

*

les mots labourent l’air

on pique lourdement de l’avant

L’écume

et le litre tordu du sillage

Cette image qui vient de sortir a mis exactement dix ans à mûrir. Je m’en content pour la fin de la matinée.

*

Poésie : comme dans cette récente découverte physiologique où l’on profite du violent sursaut d’énergie vitale accumulée au moment d’un danger extrême.

*

Je ne peux pas dire ce que je ressens : ce que je ressens ne m’intéresse pas.

Ce que les autres sentent ne m’intéresse pas.

Je m’occupe uniquement des détails de l’accident terrestre.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie par Clément Layet, Le bruit du temps, 2011, p. 123, 124, 125, 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, langue, image, poésie, sentiment | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2015

Maël Guesdon, Voire

[...]

Se frôlent au goût de ce qui. Marchent ensemble. Les rues nous perdent. Avez-vous déjà écouté ma voix quand je suis loin.

Il serre sous la peau les reliefs dont le récit.

On oubliera le nom. Ne reste que. Nos articulations, ce ne sera plus comme avant, les images filmées le café les images de la mer. Elle répète : les images filmées ou la mer.

Et les autres découvrent.

Qui manque. Suit les contours. Nous nous retrouverons derrière la forme — si. Tu as l’air toutes choses, assieds-toi, cela ne restera pas ainsi, pose un pied, viens.

Lorsqu’il découvre. Qu’il ne voit plus ce que voient ses yeux. S’arrête, dehors là il s’effondre.

Maël Guesdon, Voire, Corti, 2015, p. 22-24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, récit, voix, image, mer | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2015

Yves di Manno, une, traversée, photographies d'Anne Calas ; recension

La collection "ligatures", proposée par les éditions isabelle sauvage à la fin de l’année 2014, porte magnifiquement son titre avec ce livre, tant le lien semble impossible à rompre entre les photographies d’Anne Calas et les vers d’Yves di Manno. Pourtant, malgré leur proximité, les deux voies ont chacune leur autonomie. Pour le poème, il se partage en quatre ensembles, dont un "envoi", tous consacrés à une femme dans une chambre ; on pourrait lire dans une la figure de l’aimée, l’unique, mais aussi par anagramme, nue ; pour traversée, le mot implique un parcours, ici celui du corps, de son image et de son invention. Pour les photographies, la femme nue est presque toujours présente, mais les six dernières images la sortent de la chambre.

La forme choisie par Yves di Manno se prête à la reprise sans cesse d’esquisses qui, progressivement, construisent un imaginaire de la femme. Chaque séquence, sur une page, compte entre quatre et huit cellules d’un ou deux vers, eux-mêmes entre deux et sept syllabes, et la régularité du compte de certaines séquences (par exemple, 4-4 / 4-3 / 3-3 / 2-4 / 3) donne à l’ensemble son unité. Ce qui apparaît d’emblée, c’est une présence auprès de la femme

elle n’est pas seule dans

l’obscurité du lit

présence qui ne devient un "je" que dans l’avant-dernier vers du poème :

les yeux posés sur moi

sans me voir

La vue (la lumière, l’image, le miroir, le regard, le reflet, etc.) est un motif récurrent. Le regard du "je" est d’un voyeur, attentif à ce que la féminité, la nudité qui s’abandonne évoquent : elles sont opposées à la meute, à la horde, et le "je" devient un nouvel Actéon devant le « chien de la déesse ». La femme est également figure de l’origine, associée à la glaise, à la louve devant la lune, à « la barque qui s’éloigne » ; ici, Vénus qui s’offre, plus loin, dans l’ensemble "corps 9" (que je lis « corps neuf »), « corps émergeant des eaux », elle se métamorphose en ondine, partout, « ôtant du jour la nuit qui la dépouille ». Enfin, l’image de l’oiseau qui semble lui faire don d’un insecte en fait une figure de la Nature et, donc, assure qu’elle renaît sans cesse, à la fois dans la lumière et dans la nuit, corps multiple : elle est toujours autre, « seule et nombreuse » — hiérophanie de la déesse originelle.

"Multiple", elle l’est d’une autre manière dans le second ensemble titré "la série monotype". Devenue image, « son dos pris » dans le cadre, elle appelle pour Yves di Manno le souvenir des nus de Degas, à la toilette ou étendus, elle le fait aussi songer aux figures de Lascaux parce que justement elle est première, origine, et il la voit « matière de nuit »(1), encore et toujours nue et couverte d’un voile ou dans la brume. Elle est également corps comme écriture, corps à écrire, « : à la lisère // d’une page / que nul d’ici // là ne lira », et le lit, les draps sont comme une page où se construit un récit ; récit dont le motif est explicite dans une page (62) :

: une nuit simple :

: un corps :

abordant les

terres lointaines

après la

traversée

L’envoi est un envol, une sortie. La femme nue aurait été avant tout motif à variations sur le corps insaisissable, sur l’opacité (de la nuit, de l’ombre) et la transparence (de la vitre, de la buée), prétexte à allusions littéraires et mythologiques : celui qui regarde, apparemment sans être vu, ne sera pas regardé :

les yeux posés sur moi

sans me voir

— nue dès lors devant qui ?

Il faudrait examiner tous les mouvements minuscules qu’opère Yves di Manno dans la langue, qu’il glisse d’une voyelle à l’autre — dans « la suie, la soie des nuits » ou de "sigle" à "sangle"—, qu’il introduise des rimes internes, qu’il déroule les contextes de "lune" ou que la ponctuation mime ce qu’un mot annonce, comme dans le vers : « : reflet : » ; etc. Il ne s’agit pas de détails mais de ce qui contribue à construire l’unité du motif de la femme une, traversée par la langue.

Les photographies donnent à voir la nudité féminine comme on ne la regarde pas. Avec le jeu subtil avec les ombres et la lumière — une chambre aux stores baissés, une lampe de chevet — Ane Calas montre une forme inattendue, le grain de la peau, le mouvement d’un voile qui découvre et masque en même temps. Ici, c’est un visage qui regarde l’objectif, donc le lecteur, là, un tissu qui semble un rideau de théâtre, mais toujours le corps entier ou morcelé émeut d’être si nu devant ce voyeur qu’est l’appareil photographique. Et Anne Calas a imaginé, elle aussi, un envoi à la suite de celui d’Yves di Manno ; d’abord au milieu d’arbres face à l’objectif, le visage dans le flou, cette fois habillée, la femme disparaît dans la forêt.

Une belle réussite : le texte et l’image se répondent harmonieusement sans que l’un illustre l’autre ; on pense, mais dans un genre bien différent, à une autre réussite l’interprétation qu’avait donnée Lucien Clergue de Corps mémorable de Paul Éluard.

Yves di Manno, une, traversée, photographies d’Anne Calas, collection "ligatures", isabelle sauvage, 2014, 24 €.

Cette recension a été publiée par Sitaudis le 9 février 2015.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, une, traversée, photographies d'annes calas, femme, nudité, image | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2014

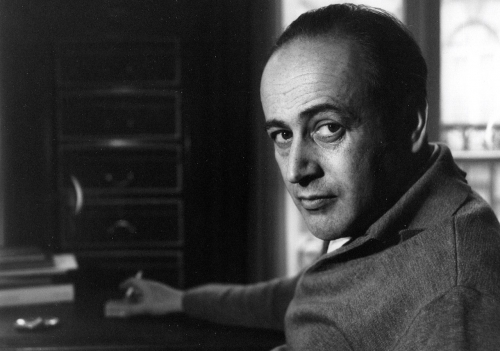

Max Ernst, Écritures

photo Frédéric Sommer, 1964

Des éventails brisés

Les crocodiles d'à présent ne sont lpus des crocodiles. Où sont les bons vieux aventuriers qui vous accrochaient dans les narines de minuscules bicyclettes et de jolies pendeloques de glace ? Suivant la vitesse du doigts, les coureurs aux quatre points cardinaux se faisaient des compliments. Quel plaisir c'était alors de s'appuyer avec ne gracieuse désinvolture sur es agréables fleuves saupoudrés de pigeons et de poivre !

Il n'y a plus de vrais oiseaux. Les cordes tendues le soir dans les chemins du retour ne faisaient trébucher personne, mais, à chaque faux obstacle, des sourires cernaient un peu plus les yeux des équilibristes. La poussière avait l'odeur de la poudre. Autrefois, les bons vieux poissons portaient aux nageoires de souliers rouges.

Il n' y a plus de vraies hydrocyclettes, ni microscopie, ni bactériologie. Ma parole, les crocodiles d'à présent ne sont plus des crocodiles.

Max Ernst, Écritures, Gallimard, 1970, p. 12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, Écritures, surréalisme, image, imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

27/06/2014

Paul-Jean Toulet, Les contrerimes

Contrerimes

LXX

La vie est plus vaine une image

Que l'ombre sur le mur

Pourtant l'hiéroglyphe obscur

Qu'y trace ton passage

M'enchante, et ton rire pareil

Au vif éclat des armes ;

Et jusqu'à ces menteuses larmes

Qui miraient le soleil.

Mourir non plus n'est ombre vaine

La nuit, quand tu as peur,

N'écoute pas battre ton cœur :

C'est une étrange peine.

Paul-Jean Toulet, Les contrerimes, dans Œuvres

complètes, édition présentée et annotée par

Bernard Delvaille, "Bouquins", Robert Laffont,

1986, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul-jean toulet, les contrerimes, bernard delvaille, image, rire, larme, peine | ![]() Facebook |

Facebook |