21/02/2020

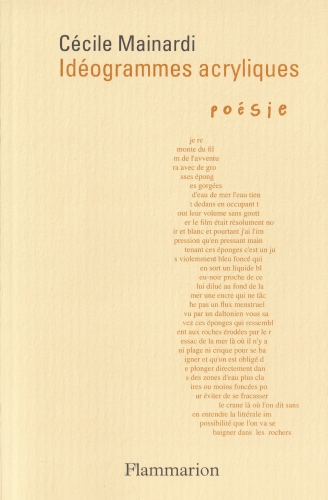

Cécile Mainardi, Idéogrammes acryliques : recension

Comment ne pas être intrigué par un livre de Cécile Mainardi ? Elle prend par exemple pour motif ce qu’a été sa voix au cours du temps ou son nom qui finit par être réduit à l’initiale M*. Le titre énigmatique de l’ensemble publié en 2019 est expliqué dans un préambule de même forme que les « quatre-vingt-dix idéogrammes acryliques » : disposition en colonne étroite, fer à gauche et à droite. Il y aurait eu transformation de calligrammes, « nés de formes simples dessinées à la main », par des « traitements » analogues à ceux des tissus acryliques ; cette opération — qui demeure mystérieuse — expliquerait le nom retenu plutôt que celui de "lyrique" (qu’avait d’abord retenu Apollinaire, Idéogrammes lyriques, avant de s’arrêter à Calligrammes). Le lyrique, ici, précise Cécile Mainardi, « se mélange à de l’âcreté » ; sans doute puisque ac(re) et une anagramme de lyrique compose acrylique. Quelques formes dessinées subsistent, imbriquées dans le texte, silhouettes humaines majoritairement féminines, souvent en mouvement : la première — une danseuse ? —, venant de la gauche de la page, entre dans le premier texte, une autre, en robe, sort du dernier texte vers la gauche. On trouvera aussi cinq autres représentations, dont l’image traditionnelle d’une sonnerie, d’un haut-parleur, d’un appareil photo.

Allusion est faite dans le premier texte à un mot, "marron", qui serait écrit sur la page opposée : cette image est absente, la page vide. De là le rêve d’écrire un poème qui serait « exemplairement immatériel », sans existence, évidemment illisible « n’importe où et n’importe quand » puisqu’il n’existerait pas. Cette absence du poème a son pendant métaphorique dans le second texte qui intègre les contours d’une femme renvoyant sans ambiguïté à la scène du Déjeuner sur l’herbe de Manet, ce que confirme le texte : il évoque un déjeuner sur l’herbe et ses ingrédients (poulet froid, etc.), la nudité (« ça revient à ne rien porter ») et les vêtements de velours des hommes présents. Dans sa chute, blanc de la page et nudité s’équivalent : « pour quelle / cueillette de sens la nudité / au milieu se penche-t-elle ». Quête du sens ? certainement, d’un bout à l’autre du livre, et sens introuvable dans la plupart des minuscules récits proposés. Cinq d’entre eux sont en anglais — donc a priori non lisibles — dont deux en vis-à-vis ne respectent pas la règle de construction "fer à gauche et à droite", seulement alignés à droite ; l’un reprend la figure vide de l’ouverture : [I can] dream/ all night / long of / the missing / world », tout comme plusieurs textes en français sont liés à la nudité. Sens introuvable encore par le biais du jeu de mots, non qu’il n’ait pas de sens en lui-même mais, par exemple, une fois l’équivalence phonique "pas le = pâle" acceptée, la suite tourne à vide :

j'aime pas le bleu pas le

bleu pâle bleu pâle bleu

pâle bleu pas le bleu pas

le bleu pas le bleu pas le

bleu pâle bleu pâle bleu

pâle bleu pâle bleu pâle

bleu pas le bleu pas le bleu

[etc.]

Le vide, l’absence, la nudité apparaissent avec insistance sous des formes diverses. Ici, la trace de l’eau chaude versée sur la neige fait imaginer le plaisir qu’aurait eu Degas pour « la peinture qu’il n’en fait pas » ; là, sont mentionnées des griffures faites au cours du sommeil, qui disparaissent très vite, « leur temps d’effacement sur la peau se confondant de manière assez imprévisible avec le temps d’évaporation dans la mémoire ». Une phrase entendue, que l’on comprend mal, prend un sens quand elle est réécoutée dans son contexte, mais mieux vaudrait en rester au « secret initial », ces phrases un peu obscures laissant « entrevoir le paradis perdu de leur sens ». Ce sens serait toujours à construire, comme dans un des textes où des blancs, les mots manquent et le lecteur est invité à « remplir l’espace (...) laissé vide ». On peut ajouter un des exemples construits, résolument, sur le non-sens : l’aboiement d’un chien pourrait être visualisé en plaçant une feuille de papier devant l’animal, et la feuille, déchirée, serait reconstituée pour qu’on reconnaisse une « lettre écrite à la main ».

Dans ces jeux autour de l’absence sont aussi présents des jeux autour du nom ; un poème propose une série de variations qui lient nom et voix (ce qui rappelle les livres cités ci-dessus) à partir de la proposition : « ai-je une voix du fait de porter un nom [...]. Mais ce nom, ou plutôt ici le prénom Cécile, subit à plusieurs reprises des transformations ; de cécile la maladresse devant le clavier fait passer à céciel, déformation qui « fait voir autre chose » et, dans un autre texte, à cécole : autre chose, alors, c’est le souvenir d’enfance, les mots du matin qui reviennent, « c’est l’heure d’aller à l’école » ; ce rappel entraîne l’idée d’une transformation de la langue avec un nouveau verbe, conjugué ici, école portant la marque de la personne (« tu aller-à-l’écoles », etc.).

Aux Idéogrammes acryliques sont ajoutés « Dix situations très subjectives de cataprose » ; ce mot est inventé par Cécile Mainardi pour énoncer une règle d’écriture : « la production d’un premier énoncé (plutôt en prose) se répercute conséquemment dans une série d’autres énoncés (plutôt en vers) » ; elle propose d’introduire un mot commençant par cata. Souvent avec l’humour carrollien que l’on trouve dans ses textes, l’auteure parcourt donc le jeu du « cata », et il n’est pas surprenant que dans l’une des cataproses on retrouve une Cécile enfant, dans une autre sur une photo, et que la règle ne soit pas observée dans une partie d’entre elles (absence de cata ou du premier énoncé). Peut-être faut-il lire dans le dernier poème le sens de l’absence :

Écrire revient-il à cela, est-il un retour de cela

que ça ne soit jamais encore arrivé

que rien ne soit jamais encore arrivé

que soit rendu possible que rien ne soit encore arrivé ?

Pour que tout soit là

sur le point d’advenir,

et toujours par les phrases

précipité dans ma voix,

le fait d’être sur le point

d’aimer.

* L'Histoire très véridique et très émouvante de ma voix de ma naissance à ma dernière chose prononcée (Contre-Pied, 2016), Le Degré rose de l'écriture, Ekphr@sis, 2018.

Cécile Mainardi, Idéogrammes acryliques, Flammarion, 2019, 126 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 17 janvier 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile mainardi, idéogrammes acryliques | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2020

Luis Cernuda (1902-1963), La Réalité et le Désir

Birds in the night

Le gouvernement français, ou le gouvernement anglais peut-être ? apposa une

plaque

sur cette maison du 8 Great College Street, Camden Town, Londres,

où dans une chambre, Rimbaud et Verlaine, curieux couple,

ont véxu, bu, travaillé, forniqué,

pendant quelques courtes semaines orageuses.

À l’inauguration assistèrent sans doute l’ambassadeur, le maire,

tous ceux qui furent ennemis de Verlaine et Rimbaud quand ils

étaient vivants.

La maison, comme le quartier, est triste et pauvre,

de la tristesse sordide qui va toujours avec la pauvreté,

non de la tristesse funéraire de la richesse sans âme.

Lorsque tombe le soir, comme de leur temps,

sur le trottoir, dans l’air humide et gris, un piano mécanique

joue, et des habitants, au retour du travail,

les uns — les jeunes — dansent, les autres vont au café.

Courte fut l »’amitié singulière de Verlaine l’ivrogne

et de Rimbaud le voyou : ils avaient de longues disputes.

Mais nous pouvons penser que peut-être il y eut

un bon instant pour tous les dexu, du moins si chacun se rappelait

qu’ils avaient laissé derrière eux une mère insupportable et

une ennuyeuse épouse.

Mais la liberté n’est pas de ce monde, et les affranchis

en rupture avec tout, doivent la payer un prix fort.

[...]

Luis Cernuda, La Réalité et le Désir, traduction R. Marrant et A. Schulman, Gallimard, 1969, p. 151 et 153.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis cernuda, la réalité et le désir, verlaine, rimbaud, londrès | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2020

Ludovic Degroote, Si décousu

15-7-93

on n’écrit pas

pour sa peine

mais pour la lente

défiguration du temps

ce qu’il y a d’intact

dans le visage

n’a pas laissé de traces

on dure

d’un souvenir

à l’autre

perdre juste

la mémoire

qui nous entoure

sur du gris

le gris passe mal

on se fonde

sur ce qui manque

une peine

à peine

recommencée

Ludovic Degroote, Si décousu,

éditions Unes, 2019, p. 67-68.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, si décousu, écrire, mémoire, manque | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2020

Émile Verhaeren, Les Heures du Soir

Les Heures du Soir, XXII

Si nos cœurs ont brûlé en des jours exaltants

D’une amour claire autant que haute,

L’âge aujourd’hui nous fait lâches et indulgents

Et paisibles devant nos fautes.

Tu ne nous grandis plus, ô jeune volonté,

Par ton ardeur non asservie,

Et c’est de calme doux et de pâle bonté

Que se colore notre vie.

Nous sommes au couchant de ton soleil, ô amour,

Et nous masquons notre faiblesse

Avec les mots banals et les pauvres discours

D’une vaine et lente sagesse.

Oh ! que nous serait triste et honteux l’avenir,

Si dans notre hiver et nos brumes

N’éclatait point, tel un flambeau, le souvenir

Des âmes fières que nous fûmes.

Émile Verhaeren, Les Heures du Soir,

Mercure de France, 1922, p. 181.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Émile verhaeren, les heures du soir, jeunesse, vieillesse | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2020

Michel Leiris, À cor et à cri

Où que je sois

quoi que je fasse

je passe toute ma vie

à regarder couler ma vie

note unique qui ne suffit pas

à créer une mélodie

Michel Leiris, À cor et à cri,

Gallimard,1988, p. 111.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, À cor et à cri, vie, mélodie | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2020

Eugène Savitzkaya, Au pays des poules aux œufs d'or

L’une était renarde et l’autre était héron sans avoir jamais choisi le poste qu’ils occupaient dans les classifications établies depuis belle lurette par des hommes en bésicles apparentés aux universités du monde. L’une pratiquait l’anglais avec facilité et le russe avec plaisir. L’autre ne connaissait qu’une seule langue dont il usait avec modération. Les deux vénéraient le soleil et la lune, son déflecteur de roche usée. Il portait les nuages et elle traînait les nuées.

Comment s’étaient-ils acoquinés ? Le glapissement d’une renarde n’attire pas d’ordinaire les hérons errants. Le claquement d’un bec long et fin d’un héron n’émoustille pas plus que ça une renarde.

Mais les temps varient et les cœurs changent comme varient les cieux et changent les formes des nuages.

Eugène Savitzkaya, Au pays des poules aux œufs d’or, Les éditions de minuit, 2020, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, au pays des poules aux œufs d’or, renard, héron | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2020

Paul-Jean Toulet, Les Contrerimes

LIII

Voici que j’ai touché les confins de mon âge,

Tandis que mes désirs sèchent sous le ciel nu,

Le temps passe et m’emporte à l’abyme inconnu,

Comme un grand fleuve noir, où s’engourdit la nage.

LXXV

Vieillesse, lendemain d’amour, tristes ébats...

Sur les carreaux d’azur rampait la fleur du givre.

Un Arlequin caduc pleure. Est-il las de vivre ?

Va, nous dormirons tous. Mais les lits, c’est plus bas.

CIV

Étranger, je sens bon. Cueille-moi, sans remords :

Les violettes sont le sourire des morts.

Paul-jean Toulet, Les Contrerimes, dans Œuvres complètes,

Bouquins/Robert Laffont, 1986, p. 46, 49, 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul-jean toulet, les contrerimes, temps, vieillesse, violette | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2020

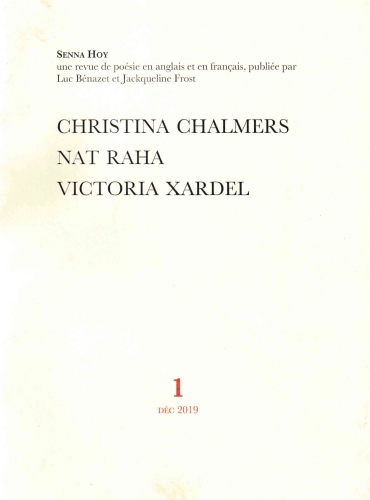

Senna Hoy, n° 1

Le nombre de revues de poésie "sur papier" demeure toujours important, bien heureusement. Certes, plusieurs ont disparu ces dernières années, publiées alors (ou pas) en ligne, mais ce qui est réjouissant pour le lecteur, c’est qu’il en naît de nouvelles régulièrement. Victoria Xardel, par exemple, présente ici, a créé plusieurs revues plus ou moins éphémères ; citons parmi d’autres L’ennui, Pension Victoria, La Dépêche de San Zaninovo et, avec Luc Bénazet, Les divisions de la joie. Senna Hoy, en français et en anglais, est publiée par Luc Bénazet et Jackqueline Frost ; elle se veut militante et donne à lire non pas des poèmes-réunis-par un-thème (les oiseaux, le silence, etc.), mais des poèmes. Point. Le choix du titre n’est pas indifférent. Senna Hoy ? On consultera le Dictionnaire des militants anarchistes pour plus de précisions ; Senna Hoy était le pseudonyme de Johannes Holzmann (1882-1914) qui, entre autres activités, publia un hebdomadaire anarchiste, Kampf (Combat), fut un précurseur de la défense de l’homosexualité et, contre les syndicats gouvernés par les socio-démocrates, prônait l’auto-organisation des travailleurs... Vaste programme ! un tel militantisme ne pouvait aboutir qu’à la prison, Senna Hoy mourut en effet de tuberculose dans une prison de Berlin.

Et la revue ? Dans un petit format (18cmx13,50cm), elle réunit des poèmes dans les deux langues. Des extraits d’un ensemble de Nat Raha, poète que l’on peut écouter lire sur Youtube, sont (en anglais et en français ; traduction L. Benazet) fortement liés aux difficultés pour vivre dans une société fondée sur l’exploitation de l’homme, où toute différence est rejetée,

quels sorts, guerre, votre désesp/érée

colonialisation interne

émeutes, nourriture ; 38 moisson

-s polaires & poumons en feu

rapports sociaux entre choses

, travail échangé, salaires, dé-

possessions [...]

Une forme plus classique est conservée dans le poème en anglais de Christina Chalmers (poétesse américaine) et dans les deux poèmes de Victoria Xardel (trois en français, trois autres traduits par J. Frost), non le propos, qui questionne clairement les pratiques sociales :

Tu diras, un système s’effondre non par excès de l’opposition

mais par le développement irrépressible de ses contradictions.

Tu vantes les connexions raffinées qui nous neutralisent.

(etc.)

Voilà une revue revigorante à soutenir, diffusée uniquement par voie postale ; pour un abonnement à 4 numéros, 20 €, écrire 15 rue Myrrha, 75018, Paris.

Senne Hoy, n°1, np (20 p), 4 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 19 décembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : senna hoy, revue, luc bénazet, jackqueline frost | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2020

Mythologie : autour d'Achille

Exposition TROIE au British Museum

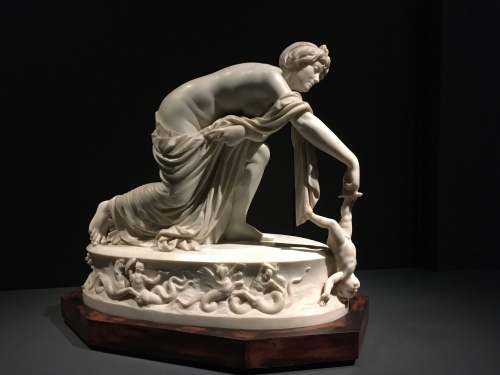

Thétis trempe Achille dans le Styx

Le corps de Patrocle apporté devant Achille

Achille traîne le corps d'Hector

Photos Chantal Tanet et T.H.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mythologie : autour d'achille, patrocle, hector, thétis | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2020

Paul Valet (1905-1987), La parole qui me porte

Pour survivre

Dans ce monde clos de morts

Où l’espoir enterre l’espoir

Il me reste le Refus

Pour survivre

Je forgerai

Avec la limaille de vos mots

Je forgerai une langue de fer

Pour parler à des surlendemains

Paul Valet, La parole qui me porte,

Poésie/Gallimard, 2020, p. 125, 126.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valet, la parole qui me porte, survivre, forger | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2020

Henri Michaux, Émergences-résurgences

[...]

Et la peinture ? Et ce que je m’étais promis d’entreprendre ?

Embarras : je ne veux apprendre que de moi, même si les sentiers ne sont pas visibles, pas tracés, ou n’en finissent pas, ou s’arrêtent soudain. Je ne veux non plus rien « reproduire » de ce qui est déjà au monde.

Si je tiens à aller par des traits plutôt que par des mots, c’est toujours pour entrer en relation avec ce que j’ai de plus précieux, de plus vrai, de plus replié, de plus « mien », et non avec des formes géométriques, ou des toits de maisons ou de bouts de rues, ou des pommes et des harengs sur une assiette ; c’est à cette recherche que je suis parti.

Difficultés. Enlisement.

Henri Michaux, Émergences-résurgences, dans Œuvres complètes, III, Pléiade / Gallimard, 2004, p. 549.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, Émergences-résurgences, peinture, copie, traits | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2020

Pascal Quignard, Mourir de penser

Écrire est cet étrange processus par lequel la masse continue de la langue, une fois rompue dans le silence, s’oriente sous forme de petits signes non liés et dont la provenance se découvre extraordinairement contingente au cours de l’histoire qui précède la naissance. Cet alphabet est déjà une ruine. Par cette mutation chaque « sens » se décontextualise. Tout signal devenant signe perd son injonction tout en perdant le son dans le silence. Tout signe se décompose alors et devient littera morte, non coercitive, interprétable, transférable, transférentielle, transportable, ludique.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 218.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, langue, signe, contexte, perte | ![]() Facebook |

Facebook |

09/02/2020

Cédric Demangeot, Le Poudroiement des conclusions

le fumeur au balcon la petite cage

suspendue dans le gris. la cour

aux trois cents fenêtres. qu’il faut recompter

de temps en temps pour être sûr de la couleur

des rideaux de l’âge

de la main qui les tire — toujours

à un moment précis. la nuit

je connais l’heure qu’il est en comptant

combien de fenêtres sur les trois cents

sont encore allumées. et je connais

le nombre d’années qu’il me reste

à rester suspendu dans le gris

en comptant les milliers de mégots que j’

ai jeté dans le seau qui me sert de

cendrier de réserve de neige

Cédric Demangeot, Le Poudroiement des conclusions,

dessins Ena Lindenbaur, L’atelier contemporain, 2020, p. 134-135.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, le poudroiement des conclusions, nuit, ena lindenbaur | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2020

Antoine Emaz, Peau

Vert, I (31.09.05)

on marche dans le jardin

il y a peu à dire

seulement voir la lumière

sur la haie de fusains

un reste de pluie brille

sur les feuilles de lierre

rien ne bouge

sauf le corps tout entier

une odeur d'eau

la terre acide

les feuilles les aiguilles de pin

silence

sauf les oiseaux

marche lente

le corps se remplit du jardin

sans pensée ni mémoire

accord tacite

avec un bout de terre

rien de plus

ça ne dure pas

cette sorte de temps

on est rejoint

par l'emploi de l'heure

l'à faire

le corps se replie

simple support de tête

à nouveau les mots

l'utile

on rentre

on écrit

ce qui s'est passé

il ne s'est rien passé

Antoine Emaz, Peau, encres de Djamel Meskache,

éditions Tarabuste, 2008, p. 25-28. © Photo T. Hordé, 2012

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, peau, djamel meskache, vert, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2020

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique et autres poèmes

quand l’autrefois s’appelait

encore le maintenant (ou jamais)

il y avait de la verdure

qui contrastait avec le ciel

il y avait de la solitude

et des tas d’autres endroits

où pleurer rire jouer boire

n’était pas indécent

il y avait un peu de sang

qui brillait au bord du ruisseau

mais ce n’était qu’une fleur rouge

et le vent la faisait frémir

comme une ame de jeune fille

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique

et autres poèmes, La Table ronde, 2009, p. 383.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, autrefois, maintenant, jamais | ![]() Facebook |

Facebook |