22/01/2020

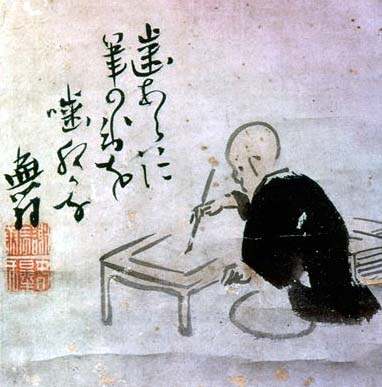

Yosa Buson, Le Parfum de la lune

au bord du chemin

des jacinthes d’eau arrachées fleurissent

la pluie du soir

pluie du cinquième mois

le sentier

a disparu

dans la véranda

fuyant femme et enfants

quelle chaleur !

la lune voilée

les grenouilles brouillent

l’eau et le ciel

pas une feuille ne bouge

terrifiant

le bosquet d’été

Yosa Buson, Le Parfum de la lune, traduction du

japonais Cheng Wing Fun et Hervé Collet,

Moundarren, 1992, p. 80, 83, 88, 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yosa buson, le parfum de la lune, pluie, chaleur, grenouille | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2020

Pierre Silvain, Le Côté de Malbec

Longtemps, à Combray, l’enfant avait fait ses délices de la crème dans laquelle le père écrasait des fraises jusqu’à obtenir un certain ton de rose qui devait rester plus tard pour le Narrateur la couleur du plaisir, être celle du désir et du tourment amoureux. De Cabourg, où il terminait Du côté de chez Swann, Proust écrivait à Louise de Mornand qu’il avait rencontré sur la digue, « par un soir ravissant et rose », l’actrice Lucy Gérard dont la robe rose, à mesure qu’elle s’éloignait, se confondait avec l’horizon (ajoutant que, pour s’être attardé à la regarder, il était rentré enrhumé). Quand j’allais à la Ferme en fin de journée acheter des cœurs à la crème, ce n’était pas en pensant à l’épisode des fraises écrasées. Comme je n’avais pas lu la Recherche, je ne savais rien non plus du rose que le soleil levant mettait sur la figure de la petite marchande de café au lait, du rose de l’aubépine du jardin de Tansonville, j’ignorais qu’un tissu rose doublait la robe de Fortuny, que le Narrateur avait offerte à Albertine pour la tenir à sa merci.

Pierre Silvain, Le Côté de Malbec, L’escampette, 2003, p. 92-93. Photo T. H.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, le côté de malbec, proust, rose, crème | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2020

Ariel Spiegler, Jardinier : recension

Voici un livre de poèmes qui rompt avec les thématiques dominantes aujourd’hui ; il n’abandonne pas la forme devenue classique du vers libre, mais il se développe autour de deux passions perçues comme inconciliables — voir Thérèse d’Avila — l’amour du divin et l’amour de la chair. Le titre évoque bien un lien à la nature, en l’occurrence il s’agit du jardin où a lieu la résurrection du Christ : "jardinier" renvoie à la méprise de Marie-Madeleine qui, trouvant le tombeau vide, s’adresse à un homme — Jésus — qu’elle prend pour un jardinier, voulant savoir où a été transporté le corps crucifié. La citation en épigraphe, « il nous viendra comme la pluie », extraite du Livre d’Osée, un prophète de la Bible hébraïque, est en relation directe avec l’existence de Jésus quand on lit son contexte :

(1) Connaissons, cherchons à connaître l’Éternel ;

sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore.

Il viendra pour nous comme la pluie,

comme la pluie du printemps qui arrose la terre.

(6.3, traduction Louis Segond, 1874)

Il faut ajouter que l’amour d’Osée pour son épouse Gomer (qui avait été une prostituée) est aussi inconditionnel que son amour de Dieu, thématique qui n’est pas étrangère aux poèmes d’Ariel Spiegler : la passion pour le divin et celle pour l’homme se mêlent au point qu’on ne peut toujours établir un partage entre elles. Le premier ensemble, le plus long (23 poèmes) est majoritairement occupé par la quête du Christ, comme le troisième, le quatrième et le dernier (11, 5 et 12 poèmes), le cinquième est consacré à l’amour humain (5) alors que le second est partagé entre les deux.

Les poèmes de Jardinier ont souvent un caractère sibyllin, l’alternance du "je" et du "tu" ne représentant pas toujours des sujets définissables, l’un et l’autre pouvant parfois renvoyer au divin ou à l’humain et, à deux reprises, l’introduction de "Ariel" désoriente la lecture. Il semble que le va et vient entre les deux instances est la trace d’un débat intérieur, d’un mouvement de doute et d’espérance, d’hésitation et d’élan, l’objet même de la recherche étant d’abord difficile à cerner ; « tu ne sais pas (...) ce que tu cherches » a pour réponse, plus avant, « Je sais où aller », sans que le pronom "tu" ici renvoie clairement à tel ou tel sujet, "tu" pouvant devenir "je". Celle désignée par « petite » par le personnage divin — ou dans le dialogue intérieur — entend « l’appel d’un homme incompréhensible / à le suivre tambourine » ; cet inconnu n’est jamais nommé mais sa figure se dessine par ce que les évangiles rapportent de ses actions et paroles. Ainsi, « il a vaincu le monde » reprend le « j’ai vaincu le monde » du Christ (Jean, 16.38), « le souffle devant qui tomber à genoux » — se souvenir que esprit a pour origine le latin spiritus, "souffle" — fait penser à la Lettre de Paul aux Éphésiens, « je tombe à genoux devant le Père » (traduction Ernest Renan), etc. Les allusions à l’action du Christ parsèment les poèmes, comme « renverser les tables » — les tables des marchands du Temple (Jean, 2.15) ou « reviens sur un petit âne » (Marc, 11.7), ou encore l’allusion au moment de la crucifixion (« ce qui a pu arriver un jour d’avril »). Le lecteur reconnaîtra le vocabulaire du christianisme, parfois la parole mystique avec la récurrence du mot "lumière" : « ses paroles commencent / par la lumière », « j’ai senti sa lumière », etc., et, dans le dernier ensemble du livre est dite la fusion désirée avec le divin, « Soulève-moi jusqu’à ta face / (...) disperse-moi dans ta lumière ». On relève encore « colombe », pour parler de la "petite", l’oiseau symbolisant la recherche de Dieu, « grâce », « feu », etc. Ces éléments sont d’autant plus remarquables que des formes analogues apparaissent à propos de l’amour humain.

Si l’on revient à l’épigraphe initial, le sauveur est attaché au printemps, à une nouvelle naissance ; l’arrivée de l’amant emporte aussi loin du monde quotidien mais dans un autre temps, « De loin, dans l’hiver, il est venu à moi, / une veste de moto sur les épaules, et le royaume. » Royaume cette fois de la chair, sans ambiguïté, l’union des corps étant aussi totale que celle d’une autre nature avec le divin — « je me suis mélangée à son corps —, sans pourtant que la présence divine, sous la forme de la mère-vierge, soit abandonnée : dans l’étreinte, « Marie sur sa médaille est entrée / mille fois dans ma bouche et m’a bénie ». La relation amoureuse aboutit elle aussi à abolir le temps (« Délivre-moi du futur ») et à connaître un paradis autre que celui promis par le divin, « Tu as fait de ma vie un jardin ». Le contexte de la rencontre, c’est celui d’un espace qui contient, par le biais de l’extrême variété des couleurs, toutes les formes vivantes possibles, cette diversité étant lisible également dans la beauté du corps féminin :

(...) Et qui l’attend ma cuisse pêche aurore

thé. Quand il la touche framboise

dragée bonbon la chair.

L’éloge du corps, de la chair est-il contraire à la parole divine qui, s’adressant à la "petite", oppose l’amour de Dieu, « irrémédiable », c’est-à-dire que rien ne peut changer, à la passion humaine : « Je suis le désir (...) le seul » et « À toi les multiples », en précisant sur ce point : « Tu sais (...) tourner autour de l’odeur d’un homme / de la saveur de son sperme ».

Y a-t-il opposition irréductible entre le divin et l’humain ? Le dernier ensemble du livre laisse entendre que les deux peuvent coexister, même si l’élan vers le Christ semble parfois dominant. Les poèmes sont ici majoritairement liés à la lumière et à l’eau, par exemple avec l’allusion au baptême de Jésus par « son cousin » (« l’eau de l’attente sur les cheveux »), avec le début d’une chanson de Guy Béart, "L’eau vive", l’eau vive étant le symbole de la purification, avec les derniers mots du livre, « Donne-moi à boire », mots de Jésus à la Samaritaine près d’un puits. Il n’y a aucune hésitation, avec le retour de la question à propos du Christ, « Qui est cet homme en sandales (...) ? », suivi aussitôt de l’écho à l’épigraphe d’ouverture, « Qui est cet homme venu sur la terre / comme une rosée par terre ? ». L’ordre terrestre n’est pas absent, avec le souvenir avant le poème final du pays de l’enfance, des danses (et non des prières) pour appeler la pluie fécondante, de l’herbe odorante, d’un chanteuse brésilienne populaire, Elis Regina (1948-1982) et d’un « chagrin d’enfant / confié aux coquillages ».

Dans Jardinier, des tensions se vivent entre le spirituel et le charnel sans que l’un l’emporte sur l’autre ; la "petite" affirme bien « Je suis ton esclave éperdue », donc folle d’amour, mais ces mots sont prononcés dans un contexte ambigu ; d’une part, ils semblent répondre au poème précédent (« Il m’a dit : « N’aie pas peur de mourir / je suis là »), d’autre part, ils sont suivis de propos sur « l’orchestre de la vie », sur le « vent [qui] danse haut dans les feuilles ». Les deux passions sont vécues, entières, sans conflit, au moins dans l’écriture.

Ariel Spiegler, Jardinier, Gallimard, 2019, 104 p., 11, 50 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 15 décembre 2019.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariel spiegler, jardinier, recension, passion. | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2020

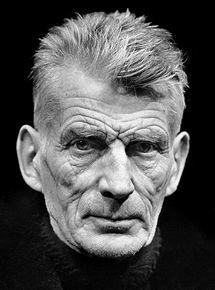

Samuel Beckett, Les Os d’Écho,

Alba

avant le point du jour tu seras présente

et Dante et le Logos et toutes les strates et tous les mystères

et la lune masquée d’infamie

occultés par la blanche muraille de musique

que suscitera ta présence avant le point du jour

sourd frisson suave de la soie

s’inclinant sue le ferme avec noir de la table d’harmonie

pluie sur les bambous fleur de fumée allée de saules

toi qui ne seras pas plus généreuse

même si par compassion tu t’inclines

pour contresigner de tes doigts la poussière

toi dont la beauté ne sera qu’un drap devant moi

affirmation de son propre principe abolissant la tempête des fantasmes

en sorte qu’il n’y a nul soleil et nul dévoilement

et nulle présence

moi seul et puis ce linceul

et mort éperdument

Samuel Beckett, Les Os d’Écho, traduction Édith Fournier, Les éditions de Minuit, 2002, p. 24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les os d’Écho, alba, dante, poussière | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2020

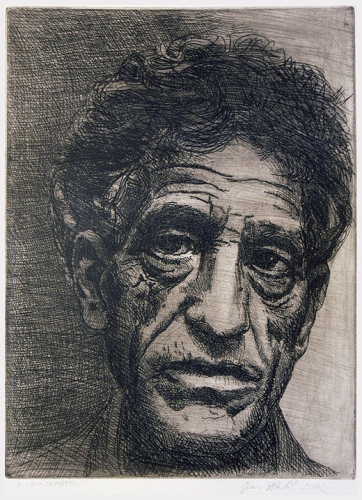

Alberto Giacometti, Écrits

Entretien avec André Parinaud (1961)

[...] Qu’est-ce donc aujourd’hui pour vous que l’aventure de peindre ou de sculpter ?

Voir, comprendre le monde, le sentir intensément et élargir notre capacité d’exploration, mais si on réduit le tableau à trois taches la compréhension du monde est assez limitée., d’autant plus que, dans presque toute la peinture — cela m’a frappé ces derniers temps — qu’elle soit abstraite ou tachiste ou informelle, au fond la vision se rapporte surtout aux couleurs. Or, la vision des couleurs est restée à peu près la même que celle apportée avec les impressionnistes. On peut donc dire qu’on n’a pas beaucoup avancé dans la vision du monde. Le cubisme, pendant une époque, a pu faire illusion, on s’aperçoit que les cubistes sont revenus à une vision très proche des impressionnistes eux-mêmes. C’est donc encore celle qui domine.

Alberto Giacommetti, Écrits, Hermann, 1990, p. 277.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, Écrits, vision du monde, peinture, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2020

Saint-John Perse, Oiseaux

Oiseaux, I

L’oiseau, de tous nos consanguins le plus ardent à vivre, mène aux confins du jour un singulier destin. Migrateur, et hanté d’inflation solaire, il voyage de nuit, les jours étant trop courts pour son activité. Par temps de lune grise couleur du gui des Gaules, il peuple de son spectre la prophétie des nuits. Et son cri dans la nuit est cri de l’aube elle-même : cri de guerre sainte à l’arme blanche.

Saint-John Perse, Oiseaux, dans Œuvres complètes, Pléiade / Gallimard, 1972, p. 409.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-john perse, oiseaux, destin, migration, cri | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2020

Georges Perros, Une vie ordinaire

J’ai besoin d’amour mais m’en passe

et quand on monte l’escalier

souvent je ferme à double tout

pour ne pas avoir à souffrir

de voir femme ou homme apparaître

pour me faire souffrir encore

L’amitié j’en connais le baume

et la douleur bien davantage

Allez plus on avance en âge

moins on a de temps à donner

à ceux qui ont besoin de nous

que luxueusement. C’est tout

ce que ce soir j’ai à chanter.

Georges Perros, Une vie ordinaire (1967),

dans Œuvres, édition Thierry Gillybœuf,

Quarto/Gallimard, 2017, p. 749-750.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, une vie ordinaire, amour, souffrir, chanter | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2020

Paul de Roux, Les intermittences du jour

S’attacher à peu, à ce peu qui n’est aujourd’hui que le frémissement continu des peupliers. Et en moi une sorte de désert, une couche sommeilleuse qui tire brutalement les rideaux.

Moment de chute. Difficile de s’arrêter sur la pente une fois qu’on a commencé à dévaler.

Quand un talus résume la création. Quand la création fond dans le rouge intense des corolles de coquelicot. Fournaise et vie. La vie mime les cratères de feu du soleil.

Ce qui est merveilleux est éphémère (éphémère en nous la possibilité de l’accueillir, l’ouverture).

Paul de Roux, Les intermittences du jour, le temps qu’il fait, 1989, p. 29, 31, 34, 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, les intermittences du jour, chute, création, éphémère | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2020

Paysages d'hiver, arbres et eaux

© Photos Chantal Tanet et T. H.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'hiver, arbres er eaux | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2020

Lida Ioussoupova, Tout est très simple

d’être fille

quelqu’un est né fille

dans une année soviétique étrange

dans une petite ville où il fait froid

où tous ont froid

où l’on se nourrit de nouilles grisâtres et de choucroute

cuite à l’étouffée

des lampes pendent au plafond globes blancs

au bout de longues tiges

à la fenêtre il fait très sombre mais quelle surprise

les boubliks au pavot sont si bons

si on les mange quand il gèle

en rentrant du jardin d’enfants

de l’amour y en a nulle part et ça tu le sais bien

bien entendu tu n’attends rien

à cinq ans dans la rue Karl Marx et tu

te rappelleras toujours la lumière blanche

du ciel nuageux les petits buissons verts

aux feuilles dures cercle par terre

petit couteau en main tu découvres

ce n’est pas pour toi qu’on a créé

ce monde

Lida Ioussoupova, Tout est très simple, dans la revue de

belles-lettres, 2019, 2, p. 165.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2020

André Breton, Paul Éluard, Correspondance 1919-1938

Ucel, le dimanche 11 septembre 1932

(....)

Mon cher petit Paul,

(...) L’Ardèche est un département formidable, vraiment découpé sur la carte. Je devais passer par là un jour ou l’autre. Je ne sais presque plus où j’en suis, je veux de moins en moins le savoir. Autour de ce papier une petite pièce mi-tonnelle mi-chambre. Les murs de la chambre peints à la chaux mais piquetés de petits points bleus, la frise saumon piquetée de points blancs un peu plus gros, l’aile à claire-voie, garniture de fer gardée par des hortensias et des balsamines de la chute à vingt mètres au-dessous dans le fleuve Ardèche bourdonnant, sale, ensoleillé. C’est le café Nouzareth, sur la route d’Aubenas à Vals, je crois. Personne en dehors des propriétaires, qui me parlent, racontent le pays. Des gens rudes qui ont vu Paris une fois.

Abdré Breton, Paul Éluard, Correspondance 1919-1838, Gallimard, 2019, p. 253-254.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Breton, André, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, correspondance 1919-1938, ardèche, hôtel, chambre, paul Éluard | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2020

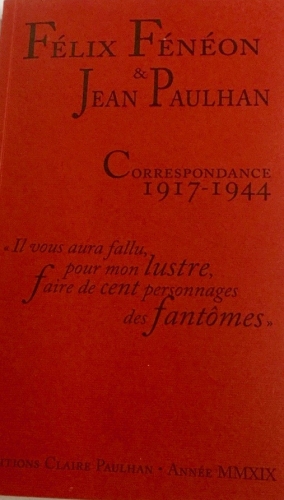

Félix Fénéon, Jean Paulhan, Correspondance, 19-1944 : recension

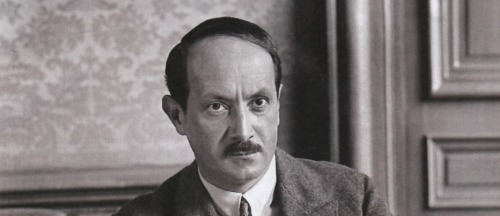

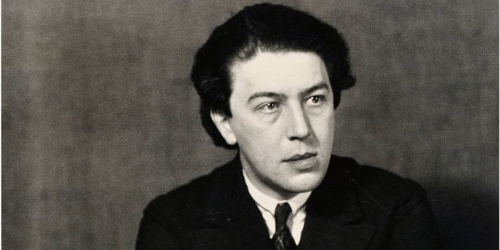

Il faut avoir le goût de l’histoire littéraire et de l’histoire de l’art pour savoir qui était Félix Fénéon (1861-1944) ; il n’a publié qu’un livre, Les Impressionnistes en 1886 (dans La Vogue, 1886) et tous ses textes sont restés très longtemps dispersés. Ce n’est qu’en 1948 que ses articles et ses Nouvelles en trois lignes ont été réunis en un fort volume, non réédité, (Œuvres, Gallimard)(1). Le découvreur que fut Fénéon était un connaisseur des impressionnistes, collectionneur, défenseur en particulier de Seurat, mais également des "arts lointains" et de l’art africain(2). La préface renseigne sur ce que fut sa vie et présente une lecture d’une correspondance un peu déséquilibrée — 92 lettres de Félix et Fanny Fénéon à côté des 11 seules lettres retrouvées de Paulhan ; quant au texte des lettres, il est abondamment annoté et enrichi de fragments de lettres, d’études et de témoignages et illustré de portraits de FF (il signait de ses initiales), de photographies, de reproductions de lettres.

En novembre 1917, Fénéon travaillait à la galerie Bernheim et Paulhan lui envoie en hommage son second livre récemment paru à compte d’auteur, Le Guerrier appliqué ; trois ans plus tard, il lui remet le manuscrit de Lalie, Fénéon, alors directeur littéraire des éditions de la Sirène, « renonce à éditer ce livre charmant », estimé trop « difficile pour les enfants ». Il abandonne en 1924 toute activité sociale et, en 1933, ses deux lettres à Paulhan (depuis 1925 rédacteur en chef de La NRF) sont de sollicitation pour des amis ; un peu plus tard, en mai 1935, travaillant à un catalogue des œuvres de Seurat, il demande des renseignements à propos d’un dessin qu’avait acheté le père de Paulhan. En mars 1937, Fénéon décline l’offre de collaborer à un bulletin inséré dans La NRF, sans doute pour « des notes ou des souvenirs », prétextant être alors dans sa retraite devenu « ignorant des choses de l’univers. » Ce n’est qu’à partir de 1941 que les relations entre les deux hommes s’établissent vraiment, qu’ils s’écrivent et se rencontrent : Paulhan envoie à Fénéon Les Fleurs de Tarbes, qui estime le livre « Inépuisable, car il faut à tant de facettes plus d’une lecture » et offre en retour un dessin de Seurat. Atteint d’un cancer de l’intestin, Fénéon quitte Paris avec son épouse, Fanny, et s’installe à La Vallée-aux-Loups, ancienne maison de Chateaubriand devenue maison de santé, à Châtenay-Malabry. Les Paulhan, Jean et Germaine, viendront les voir jusqu’à la mort de Fénéon en février 1944.

Dans une étude publiée en 1943 dans les Cahiers du Sud (reprise ici en annexe), Maria Van Rysselberghe écrivait, « Pour Fénéon, le sérieux ne commence qu’avec l’art, il ne se sent engagé que sur ce terrain-là » : on comprend qu’il ait très tôt attiré Paulhan qui décide d’écrire une étude à propos de son activité critique et, parallèlement, de rassembler ses textes dispersés ; quand Fénéon a été élu juré du prix Mallarmé, en 1943, le journal La Croix notait que « La plus grande partie [de ses textes] n’a pas été jusqu’ici réunie en volume et se compose d’études littéraires, de critiques d’art et de préfaces à différents ouvrages ». Le volume des œuvres ne paraîtra qu’en 1948, mais l’étude FF ou le critique a été lue par l’intéressé, publiée en revue (1943), puis en un volume en 1945(3). Une division du livre a pour titre "Fénéon l’énigme", on y lit, « nous savons peu de chose » de lui : malgré ses questions Paulhan ne rassemble pas les éléments souhaités sur la vie du critique qui prétexte des souvenirs trop imprécis pour éviter de répondre ; le témoignage de Fanny Fénéon confirme qu’il avait un caractère pour le moins réservé, « Il ne parle guère, ne discute pas volontiers, ne se plaint jamais et ne comprend pas la jalousie ».

Mais l’entreprise de Paulhan a néanmoins séduit Fénéon qui, lorsqu’il reçoit le sommaire de deux chapitres, répond « je suis (...) impatient de les lire dans leur ampleur » et qui, surtout, lisant le manuscrit, rectifie des dates, corrige des erreurs de graphie et propose des corrections de vocabulaire, par exemple il conseille de « Remplacer "forfanterie" par "bravade" plus juste ». Il détaille aussi son rôle dans la création d’une revue — en 1884, La Revue indépendante, qui paraît pendant un an — ou précise le lieu de publication d’un de ses articles. Jusqu’à ses derniers jours Fénéon reste un lecteur attentif, commentant à l’occasion tel livre que lui apporte Paulhan : à propos de l’auteur du Silence de la mer, publié clandestinement en 1942, il assure que « nul de la corporation, pour mêlée qu’elle soit, n’a pu écrire cette niaiserie ». Il aura le plaisir de lire diverses réactions concernant l’étude de Paulhan, dont le premier des deux articles de Maurice Blanchot.

Amitié tardive, sans doute, puisque Fénéon avait 80 ans en 1941 et Paulhan 65, mais toute de complicité littéraire et d’attentions ; les Paulhan répondaient aux demandes de Fanny et Félix, leur fournissant tabac, savon, etc., apportant par exemple à Fénéon une carte d’Afrique du Nord pour suivre les combats contre l’Allemagne nazie. La préface de Claire Paulhan conclut heureusement que leur relation, outre qu’elle a remis en lumière une œuvre, « a permis de révéler un espace critique commun, dessinant une forme de filiation théorique et morale de Mallarmé à Fénéon, de Fénéon à Paulhan, de Paulhan à Blanchot et quelques autres... »

________________________________-

- Les Nouvelles en trois lignes, données au journal Le Matin de mai à novembre 1906, sont aujourd’hui disponibles en Livre de Poche.

- Une exposition au musée du Quai Branly en 2019 lui a rendu hommage, une autre a commencé en octobre au musée de l’Orangerie, elle réunit, outre des documents, des tableaux de peintres qu’il a défendus, des œuvres d’Afrique et d’Océanie.

- FF ou le critique a été réédité aux éditions Claire Paulhan (1998) et est repris dans les Œuvres complètes, IV, Critique littéraire, I, p. 260 sv. (Gallimard, 2018).

Félix Fénéon et Jean Paulhan, Correspondance, 1917-1944, édition Patrick Fréchet, Claire Paulhan, éditions Claire Paulhan, 2019, 246 p., 26 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 12 décembre 2019

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : félix fénéon et jean paulhan, correspondance, 1917-1944, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2020

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve

Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue

Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable

Acceptation respirait

La rapidité et l’absence de ressemblance

Qu’avec l’abîme

L’enfance fait chanceler

Dans l’étonnement sous le désir

Aucun nuage

Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes

Où ton saisissement s’assombrit

Le temps redevient langage

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve

Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue

Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable

Acceptation respirait

La rapidité et l’absence de ressemblance

Qu’avec l’abîme

L’enfance fait chanceler

Dans l’étonnement sous le désir

Aucun nuage

Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes

Où ton saisissement s’assombrit

Le temps redevient langage

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2020

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes

De nos jours trois saillies et un mensonge font un écrivain.

Les filles de paysans vont pieds nus et les filles élégantes seins nus.

Penser pour agir et bavarder.

Le courage, le bavardage et la foule sont de notre côté. Que voulons-nous de plus ?

Il existe des gens qui croient que tout ce quui se dit avec un visage sérieux est raisonnable.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, Denoël, 1985, p. 125,128, 131, 136,138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg christoph lichtenberg, aphorismes, penser, mensonge, sein | ![]() Facebook |

Facebook |