11/10/2018

Niki Giannari, Des spectres hantent l'Europe

Des spectres hantent l’Europe

(lettre d’Idomeni)

(les migrants)

Se posent ici,

attendent et ne demandent rien,

seulement passer.

De temps en temps, se retournent vers nous

d’une réclamation incompréhensible,

absolue, hermétique.

Figures insistantes de notre généalogie oubliée,

délaissée, personne ne sait où et quand.

Dans ce vaste temps de l’attente,

nous enterrons leurs mort à la va-vite.

D’autres leur éclairent un passage dans la nuit,

d’autres leur crient de s’en aller

et crachent sur eux et leur donnent des coups de ped,

d’autres encore les visent et vont vite

verrouiller leurs maisons.

Mais ils continuent, eux, à travers la sujétion

dans les rues de cette Europe névrosée

qui « sans cesse amoncelle ruines sur ruines »

au moment même où les gens observent le spectacle,

depuis les cafés ou les musées,

les universités ou les parlements.

Niki Giannari, texte bilingue, dans Georges Didi-Huberman et N. G., Passer, quoi qu’il en coûte, éditions de Minuit, 2017, p. 13 et 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman et niki giannari, passer, quoi qu’il en coûte, des spectres hantent l'europe | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2018

Pierre Reverdy, La guitare endormie

Panorama nocturne

Les étoiles sont près du toit et le reflet sur la façade

Un sillon tortueux creuse le sol autour de la colline

Du pavillon

Du temple

De la ville

Les trois chemins qui montent sont bordés de maisons

Des lampes éclatent en fruits lumineux entre les arbres noirs

Et les feuilles de bronze qui tombent du soleil

Là-haut il y a vraiment une tête et des épaules sous la neige

Mais tout le long des toits autour du cercle merveilleux

Des voix qui chantent

Pierre Reverdy, La guitare endormie, dans Œuvres complètes, I, Flammarion,

2010, p. 271.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la guitare endormie, panorama nocturne, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2018

Laurent Cennamo, L'herbe rase, l'herbe haute

À midi le poème

À midi le poème porte un mouchoir

sur la tête. Tu lisais sur le balcon. L’enfant

blond en été, la fleur de coquelicot qui dépasse

du muret de pierres sèches. Les grands chênes

poussiéreux à l’horizon, le Petit Salève

lavandière penchée au-dessus de son invisible

baquet d’où jaillit un nuage de papillons.

Tu lisais, toi aussi à l’envers. Écrire

Beaucoup plus tard serait comme traverser

Le miroir, écrire dans l’air, comme Tolstoï

Dans la petite gare, Kafka

sur la photographie fraiche contre le mur,

fourrure, épais manchon. Ton front brûlant,

comme le cygne plonge sa tête et son

long cou dans les eaux du lac,

éblouissantes. Tu es un enfant encore pour peu

de temps, bientôt le poème prend fin (il est

midi) le ciel bascule et le Petit Salève

comme une bille dans son château de bois

Laurent Cennamo, L’herbe rase, l’herbe haute,

Bruno Doucey, 2018, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent cennamo, l’herbe rase, l’herbe haute, lecture, enfance, miroir, kafka, tolstoï | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2018

Ingeborg Bachmann, Malina

Des livres ? Oui, j’en lis beaucoup, j’ai toujours beaucoup lu. Non, je ne sais pas si nous nous comprenons. Je lis de préférence par terre, ou sur mon lit, presque toujours couchée, non, les livres importent moins que la lecture, noir sur blanc, les lettres, les syllabes, les lignes, ces fixations inhumaines, ces signes, ces conventions fixes, ce délire issu de l’homme et figé dans son expression. Croyez-moi, l’expression en délire, elle provient de notre délire. Ce qui compte aussi, c’est le fait de feuilleter, de courir, de fuir d’une page à l’autre, d’être complice d’un épanchement délirant qui s’est coagulé ; ce qui compte, c’est la bassesse d’un enjambement, l’assurance de la vie dans une seule phrase, et la réassurance des phrases dans la vie. Lire est un vice qui peut se substituer à tous les autres pour nous aider à vivre, parfois ; c’est une débauche, une intoxication qui vous ronge.

Ingeborg Bachmann, Malina, traduction Philippe Jaccottet et Claire de Oliveira, Seuil, 2008 (1973), p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, malina, philippe jaccottet et claire de oliveira, livre, lecture, vice | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2018

Rémi Chechetto, Laissez-moi seul

(…) loin la mort, loin dans le pays laissé loin d’ici, loin dans le pays où je suis né, où nous sommes nés dans la lumière, la poussière, où nous portions les toits des maisons afin que la tranquillité habille et habite notre corps, où nous célébrions les fêtes, pleurions les défaites, où les terres portaient nos noms, où elles paraient nos noms de leurs pierres

et les feuilles des arbres s ‘élargissaient afin que l’ombre soit plus tendre, nous étions pain dans les chansons, et lune et robe et chemise et chemin solitaire, nous mêlions l’écho de nos voix aux voix de la colline, les dieux étaient les compagnons de nos veillées, ils nous servaient leurs mots, nous leur servions nos mets, nous pouvions tenter d’être ce que nous voulions, mettions nos pas dans ceux de l’avenir, ne levions les mains que pour accueillir et cueillir la pluie, et nous n’étions pas coupables d’être nés

d’être nés là

pas coupables

arriva la foudre, ou plutôt les bombes furent là, les fusils furent là, engendrant la foudre, prodiguant la foudre, la décuplant, comme arrivée de partout et partout là, partout, jusqu’à la présence de la foudre jusque sous ma peau, et la foudre me vola le soleil qui était mon pain, me vola le toit de ma maison, mes amandiers, mon chant, ma table, l’ombre tendre, mes mots en ordre et mes mots en désordre, ma famille, mes amis, ma boussole, mes blessures anciennes, me vola, décréta que ma terre ne portait pas mon nom et que mon nom était pire q’une quantité inutile, plus négligeable qu’un mégot

(…)

Rémi Chechetto, Laissez-moi seul, Lanskine, 2018, p. 8-9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rémi chechetto, laissez-moi seul, migrant, guerre, destruction | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2018

Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque

(…) dans ces années d’enfance, (…- Auschwitz était encore proche dans les familles qui, tout en buvant du thé trop chaud au citron, ne cessaient de dénombrer ceux des leurs qui n’étaient jamais revenus.

Mais le fait est là. Auschwitz, c’était l’enfer, une autre planète, absolument, et un temps désormais hors d’atteinte pour une mémoire humaine. Inassimilable, ce passé ne cessait cependant jamais de recharger le présent. Ces intensités d’absence formaient une poche pleine d’oubli où nos existences puisaient leurs jours et leurs nuits.

Et l’enfant était pris dans une mémoire obligée aux images d’un feu blanc, inabordables.

Cependant, même sans contenu disponible, la mémoire est un instrument de deuil. Irrémédiablement liée à l’absence, à la mort et aux morts. La mémoire c’est même la seule chose qui nous reste de la mort d’autrui. Et de la mort on ne connaît que la mémoire des vivants. Mais cette mémoire-là, lieu où l’exercice quotidien s’accomplit à notre insu, n’a pas grand chose à voir avec la reconnaissance d’un passé historique. Elle est, cette mémoire, hantée par une absence fondatrice. Et de cette absence du mort à la mémoire il n’y a qu’un pas que vient combler l’oubli. Il porte alors nos existences.

Comment dire pourquoi il arrive qu’on puisse si bien se passer d’un vivant et tellement moins bien du mort ? Où a-t-on mal d’une absence qui est cette part de l’autre qui nous blesse ? La mémoire a beau être blanche, et même silencieuse, elle n’en demeure pas moins. Et elle persiste cette fraction intime qui nous anime tout en restant inassimilable.

Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, ‘’La Librairie du XXIesècle, Seuil, 2017, p. 97-98.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice olender, un fantôme dans la bibliothèque, mémoire, oubli, absence, passéauschwitz | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2018

Images d'été (Bretagne)

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images d'été, bretagne | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2018

Jacques Moulin, L'Épine blanche

Un mois sans toi

Sans feu ni lieu de toi

Sans mère ni voie

Cheval perdu

Sans voix sans toi

Corne de brume

Mouillure aux yeux

L’humeur des vitres après l’embrun

Du brou en gorge

L’automne des noix

Et coque vide

Jacques Moulin, L’Épine blanche, L’Atelier

contemporain, 2018, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, l’Épine blanche, disparition, automne | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2018

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Pourquoi vous retirer et abandonner la partie, quand il vous reste tant d’êtres à décevoir ?

Ne me demandez plus mon programme, respirer, n’en est-ce pas un ?

On se découvre une saveur aux jours que lorsqu’on se dérobe à l’obligation d’avoir un destin.

Espérer, c’est démentir l’avenir.

Passé la trentaine, on ne devrait pas plus s’intéresser aux événements qu’un astronome aux potins.

Cioran, Syllogismes de l’amertume, Idées / Gallimard, 1976, p. 81, 83, 85, 89, 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, déception, destin, programme | ![]() Facebook |

Facebook |

02/10/2018

Olivier Domerg, En lieu et place

Doit-on et peut-on composer un chant avec les manquements, les corrosions, les destructions, les vétustés, avec ce qui fut négligé, brisé ou abîmé ? Avec les entorses, les substitutions, les détails malheureux ou malencontreux ? Doit-on et peut-on composer un chant avec tous ces éléments disparates ?

Peut-on chanter l’inachevé ? La fuite sans retour ? L’abandon du chantier ?

Peut-on distinguer ce qui aurait dû être de ce qui est ? Voir la trame du projet initial à travers la réalisation finale ? Et doit-on regretter ce qui ne vit pas le jour ? Ce qui reste à l’état de maquette et de croquis ?

La volonté défaite. L’incomplétude de l’œuvre. Le gouffre du temps long. La difficulté du ex nihilo. Le naufrage d’une telle entreprise dans la durée.

[…]

Olivier Domerg, En lieu et place, L’Atelier contemporain, 2018, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, en lieu et place, chant, inachevé | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2018

Albert Cohen, Carnets, 1978

Lorsque je me couche sur ma droite et que je ferme les yeux pour m’endormir, j’ai peur de ma mort et je suis scandalisé. Je n’accepte pas de perdre mes yeux qui étaient une partie de mon âme. Mon âme n’est pas un impalpable ectoplasme à gogos. Mon âme, c’est moi. Ce n’est pas de la philosophie, cette filandreuse toile d’araignée toute de tromperies, mais une grenue et indestructible petite vérité tout à fait vraie. Oui, tout ce que vous voudrez, dites tout ce que vous voudrez, mais ma petite vérité est bon teint. Mon âme, c’est mon corps et non un magique souffle. Or, je n’accepte pas de ne plus bouger, moi dont la main droite en cette minute studieusement bouge. Je n’accepte pas que moi qui suis ne soit plus, et bientôt plus. Quelle aventure que ce mobile que je suis soit bientôt immobile et de toute éternité.

Albert Cohen, Carnets, 1978, Gallimard, 1979, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert cohen, carnets, 1978, sommeil, mort, âme, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2018

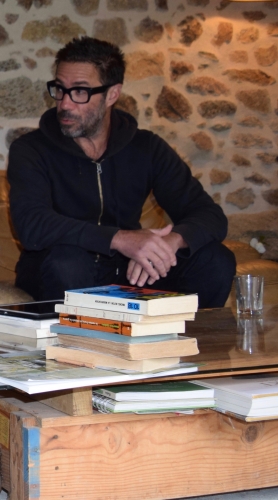

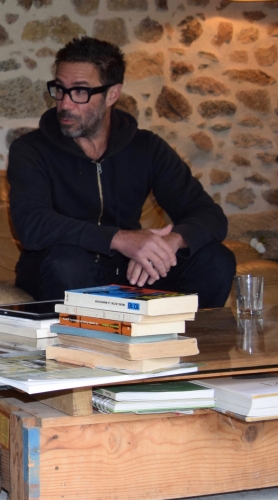

Entretien avec Julien Bosc, juillet 2017

juillet 2017, pendant l'entretien

Tristan Hordé – Question banale, comment l’écriture a-t-elle commencé ?

Julien Bosc – Comme quelques personnes, j’ai commencé à écrire des nouvelles, quand j’étais adolescent, et même à seize ans un roman, Pléonasme — sans valeur aucune. Ensuite je me suis passionné pour le théâtre, j’ai lu beaucoup de pièces, classiques et contemporaines : pratiquement tout Shakespeare, beaucoup d’expressionnistes allemands, en particulier Wedekind, et pour le théâtre français Adamov par exemple.

T.H. – En es-tu resté à la lecture ?

J.B. – À vingt ans j’ai monté une compagnie et j’ai écrit quelques pièces. L’écriture est devenue chose sérieuse quand je me suis installé dans la Creuse, en 1988, à la suite d’un spectacle à Avignon. Je suis arrivé début août, je voulais être dans un endroit calme pour écrire ; écrire quoi ? je ne savais pas, mais écrire. Quand je me suis installé dans la maison que l’on me prêtait à cette époque, j’écrivais tous les soirs, la nuit, et lisais toute la journée. En écrivant, je me sentais en accord avec moi-même.

T.H. – Ce n’était pas le cas avec l’écriture de pièces de théâtre ?

J.B. – Peut-être pas autant. En écrivant ici, dans la Creuse, je découvrais aussi le plaisir d’être seul. Je ne l’avais jamais été complètement et cela me convenait à merveille. Je n’étais sollicité par rien et pouvais travailler tranquillement. Lire, écrire. Je marchais aussi beaucoup, et lire toute la journée me permettait de combler un vrai déficit culturel.

Je commençais donc à écrire et dans la librairie d’Aubusson je suis tombé sur L’Espace littéraire; ce fut une immense découverte. Et en lisant Blanchot j’ai découvert et lu les auteurs dont il parlait.

T.H. – Quand as-tu commencé l’édition, avec Le phare du Cousseix ? Et pourquoi ? Plusieurs écrivains sont devenus éditeurs pour s’éditer...

J.B. – En 2013. Les deux années précédentes, je n’avais pas écrit une ligne, seulement mon Journal, que je tiens d’ailleurs de manière très irrégulière, et la relation charnelle avec la poésie me manquait. N’écrivant plus, je me suis dit que j’allais publier les autres ; j’ai commencé par Joël Baudry, puis il y eut Jacques Lèbre, Louis Dubost, Alain Lévêque, Erwan Rougé, Fabienne Courtade, Ludovic Degroote, Paul de Roux..., et les deux derniers Michel Bourçon et Étienne Faure. Quant à me publier moi-même, non ! C’est en principe tout ce qu’il y a de personnel : n’ayant confiance en moi ni en mon écriture, j’ai besoin d’en passer par la lecture d’un éditeur.

Le phare, c’est un repère, un moyen de ne pas être totalement perdu.

T.H. – Mais tu n’es pas perdu quand tu écris... ?

J.B. – Quand j’écris, et uniquement quand j’écris, c’est-à-dire quand je suis à ma table écrivant, je me sens à ma place – n’en étant pas moins souvent perdu.

T.H. – Tu as le projet de publier des ensembles plus importants que des plaquettes ?

J.B. – Si c’est possible, une fois par an, un livre avec un nombre de pages plus important, car chacune des plaquettes publiées par le phare du cousseix est composée de deux in-quarto, soit seize pages. Le premier, sera un livre de Dominique Maurizi, Démons, j’espère pour le marché de la poésie en 2018.

T.H. – Quels ont été tes premiers textes publiés ?

J.B. – Deux petits ensembles publiés aux éditions L’Éther Vague-Patrice Thierry. Ce n’était pas de la poésie. Le premier, L’Oculus, était un long récit érotique, et le second, Préludes, un recueil de très courts récits – L’Oculus, c’était l’histoire d’un marin, et L’Oculus c’est le nom du bateau dans le livre. Puis j’ai écrit des poèmes. Le premier recueil, Pas, a paru aux éditions Unes. J’avais alors été très malade et fait un long séjour à l’hôpital dont j’étais ressorti très dépressif... Je ne pouvais quasiment plus marcher mais tous les jours je me forçais toutefois à marcher. J’allais comme un escargot et le corps me parlait, des lambeaux de phrases me venaient que je notais à mon retour. Ainsi sont nés les poèmes de Pas. Cette maladie a marqué une rupture et je n’ai plus écrit ensuite que des poèmes, en prose ou en vers. C’est par cette « voix du corps » que je suis entré en poésie.

T.H. – L’érotisme revient dans un de tes derniers textes, Le Corps de la langue. C’est une voie que tu explores ?

J.B. – Une voie que j’ai explorée. Le Corps de la langueest paru en 2016, mais a été écrit bien avant sa parution. Je pense que l’influence de Georges Bataille, que j’ai lu jeune adolescent, a été déterminante dans certains choix d’écriture.

T.H. – Dans tes livres, ce qui m’apparaît vivement c’est l’extrême attention à la vie quotidienne, aux choses de la vie, par exemple dans La Coupée, publié en 2017.

J.B. – Il y a eu un changement chez moi, un passage de l’écriture de la nuit à l’écriture du jour. Ce changement s’est passé sur le bateau de La Coupée, un porte-conteneurs, où je n’ai rien fait d’autre que regarder. Regarder comme un gamin ; je n’étais jamais allé en mer ni sur un bateau, et j’étais heureux comme un gosse qui découvre quelque chose pour la première fois. Je dormais très peu, étant libre de circuler partout sur le cargo, de jour comme de nuit. En partant, je pensais tenir un journal de bord, or non j’ai écrit les poèmes réunis dans La Coupée, un ou deux par jour. Lorsque je suis revenu ici, je me suis dit qu’il me fallait écrire en regardant autour de moi, et quelques poèmes d’un ensemble, La demeure et le lieu, ont été publiés dans la revue Rehauts. C’est le cerisier dans la cour, l’oiseau qui s’y perche, les gens que l’on croise...

De plus, ma rencontre avec Jacques Lèbre, en 2011, a été déterminante. Il m’a fait comprendre que le genre de poésie que j’écrivais était possible, que l’on pouvait écrire à propos de ces petits riens du quotidien. Je lui ai envoyé un ensemble de poèmes, il m’a répondu. Nous sommes tous deux des taiseux, ce qui nous a rapprochés et a forgé notre amitié. Je lui dois beaucoup.

T.H. – Les différences importantes entre tes derniers recueils et ce que tu écris maintenant donnent l’impression que tu écris à partir des « je » contradictoires qui constituent chacun ; il est difficile d’établir une relation entre La Coupée et Maman est morte, par exemple.

J.B. – Je n’ai jamais de projet d’écriture, je ne cherche pas. Un premier vers, une première phrase vient et j’essaie de dérouler la bobine. Maman est morte, est venu d’une idée d’un ami photographe qui avait assisté chez mes anciens voisins à la tuerie du cochon et avait pris beaucoup de photos. Nous avions envisagé un livre texte et photos qui n’a pu se faire. Et puis peu après sa mère est morte et j’ai écrit ce texte.

Avec La Coupée, j’étais très à l’aise, la souffrance que je pouvais éprouver auparavant avait momentanément disparu, je regardais le dehors et beaucoup moins le dedans, mes états d’âme disons. C’est sinon vrai, chacun de mes livres est différent des autres. Je n’ai pas vraiment de « style », je peux le regretter mais qu’importe. Tu as raison, nous sommes constitués de plusieurs « je » et c’est l’un d’eux qui chaque fois parle d’un livre à l’autre. Je n’ai jamais de projet d’écriture, j’écris quand je peux et comme je peux...

T.H. – De la poussière sur vos cils est un texte de souffrance.

J.B. – Dans De la poussière sur vos cils, des traces anciennes ont resurgi, et le fait que je sois juif n’est pas indifférent, même si nous n’avons jamais parlé de la Shoah avec mes parents. Toutefois la déportation, les camps de concentration me concernent, sont en moi d’une certaine façon, aussi car tous les membres de la famille de ma mère, hormis quelques-uns, sont morts dans ces camps. Quand la mairie de Paris a commencé à poser des plaques pour rappeler la déportation d’enfants juifs, un jour mon fils m’a demandé pourquoi je n’étais pas mort. Il a posé la même question à ses grands-parents... J’ai aussi le souvenir d’un grand oncle aveugle qui jouait du piano, qui avait été dans les camps... Il est un autre texte de souffrance, comme tu le dis justement, que j’ai récemment terminé, Le coucou chante contre mon cœur. Il est lié à ceux qu’on appelle des « migrants » et qui meurent par milliers en Méditerranée. À̀ mes yeux, il s’agit du plus grand scandale depuis la dernière guerre, une semblable tragédie, la même indifférence quasi générale. Dans ce texte (une longue suite de dizains) tout ce que j’ai vu en Afrique Noire est revenu pour la première fois dans mon écriture poétique sans que j’en aie rien décidé à l’avance – funérailles, rituels, solidarités familiales, mythes ou contes, vie quotidienne dans les villages...

T.H. – Comment es-tu venu à l’ethnographie ?

J.B. – Ça s’est fait assez simplement, dans les années 1990. Pour gagner ma vie, entre autres choses, j’écrivais les scénarios de documentaires. Je travaillais pour une petite boîte de production et j’ai fait la connaissance d’un réalisateur qui partait faire un documentaire sur la musique lobi au Burkina Faso ; on a sympathisé et il m’a proposé, pour les repérages, de l’accompagner. Ce fut un nouveau bouleversement dans ma vie. En arrivant à Ouagadougou je me suis immédiatement senti chez moi. Auparavant, par Leiris et son Afrique fantôme, Alfred Métraux, Roger Caillois, la revue Documents... ; je m’étais intéressé à l’ethnographie, je commençais aussi à lire Françoise Héritier. J’ai ensuite voulu retourner au Burkina Faso, mais pour faire quelque chose, aussi me suis-je inscrit à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales reprenant des études pour travailler sur l’art lobi (une petite population du sud-ouest du Burkina Faso). Je voulais un cadre (l’EHESS) et cela répondait aussi pour moi au complexe de ne pas avoir fait de longues études – quand j’étais jeune on n’a cessé de me dire, « Tu ne feras jamais rien »... Je suis allé jusqu’en thèse, soutenu par Jean Jamin, exécuteur littéraire et ami de Leiris. La direction du musée du Quai Branly, alors en projet, m’a invité à y participer et j’ai conçu un espace consacré à l’art lobi. Il est présent dans le musée depuis son inauguration.

T.H. – Tu n’as pas voulu poursuivre dans cette voie ?

J.B. – J’avais consacré dix ans de ma vie à ces recherches, c’était terminé. J’ai beaucoup appris dans les « façons de dire, façons de faire » (pour reprendre le titre d’un merveilleux ouvrage de Yvonne Verdier), ça m’a passionné puis cela s’est éteint, comme une histoire d’amour.

T.H. – Pourquoi être venu t’installer dans la Creuse ?

J.B. – Les parents d’une amie de collège ont une maison par ici et ils me la prêtaient quand je le souhaitais. Après j’ai trouvé une maison, louée pendant dix ans, puis en 2004 j’ai pu acheter celle où nous sommes. Je n’ai jamais écrit ailleurs que dans la Creuse, à part les poèmes sur le porte-conteneurs – d’une certaine manière, les deux lieux sont des îles. Ici, je suis seul, complètement seul, et ne peux d’ailleurs travailler si quelqu’un est dans la maison. La Creuse est vraiment mon territoire d’écriture. Et cette maison n’a de raison d’être que si je parviens à écrire.

------------------------------

© Propos recueillis en juillet 2017 à Cousseix, publiés dans les Carnets d'eucharis, mars 2018.

© Photo Chantal Tanet.

Publié dans Bosc Julien, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien avec julien bosc, écriture, lecture, poésie, édition, ethnographie, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2018

Julien Bosc, Le corps de la langue

été 2017

ainsi la langue dans sa bouche

partagée

avec les mots

qu’il les silence

plie

déplie

attende

le jour

attende

la nuit

écoute

laisse faire

accueille

fasse siens tels quels

et

leur cédant sa voix

parle

du bout des lèvres contre ses lèvres à

elle

buvantses paroles

à n’en plus finir ni pouvoir

ni non plus

Julien Bosc, Le corps de la langue, Quidam, 2016, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le corps de la langue, bouche, partage, silence, parole | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2018

Julien Bosc, De la poussière sur vos cils

juillet 2017

Non loin du village

Non loin d’un tas de briques

Elle et lui, comme autrefois.

Comme autrefois

(autrefois disons)

Tout a changé

Sauf le lieu — le terrible lieu.

Sauf leurs jeunesses — fauchées.

Sauf leurs noms — jetés au feu avant d’entrer dans le livre.

Sauf leurs voix.

— Mais est-ce la leur à chacun ?

Où est-ce celle, sourde, qui leur est commune et les sépare de telle sorte que c’est dans ce tout petit écart qu’ils s’aiment et parlent ?

(Parlent, disons)

Ô vitre brisée sur l’inénarrable

Julien Bosc, De la poussière sur vos cils, La tête à l’envers, 2015, p. 50-51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, de la poussière sur vos cils, couple, voix, changement | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2018

Julien Bosc, Le verso des miroirs

juillet 2017

Julien Bosc

Julien Bosc (1964-2018) est brutalement décédé à la fin de la semaine dernière. Devenu spécialiste de l’art Lobi du Burkina Faso, il avait aménagé un espace consacré à la sculpture Lobi au Musée du Quai Branly. Installé dans la Creuse, il y a fondé en 2013 les éditions le phare du cousseix, du nom du village où il vivait. Il a édité, entre autres, des plaquettes de Françoise Clédat, Fabienne Courtade, Paul de Roux, Erwann Rougé, Ludovic Degroote, Franck Guyon, Antoine Emaz, Édith de la Héronnière, Étienne Faure, Jacques Josse… Poète, il a publié ces dernières années De la poussière sur vos cils (2015), Le Corps de la langue (2016), La Coupée (2017), Le Verso des miroirs (2018). C’est un homme de culture, généreux et attentif, qui disparaît.

Jacques Lèbre et Tristan Hordé

Poème qui ouvre son dernier livre, Le verso des miroirs

je vis aux lisières de la terre et la mer

le long d’une rivière défaite

un vertige

une bascule

une volée d’étourneaux dans la brume

les portes se referment

le vent bégaie

une étincelle allume la bougie

les livres forgent un rivage

deux premiers mots murmurent

Julien Bosc, Le verso des miroirs, Atelier de

Villemonge, 2018, p. 3.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le verso des miroirs, vivre, nature, mots | ![]() Facebook |

Facebook |