28/04/2020

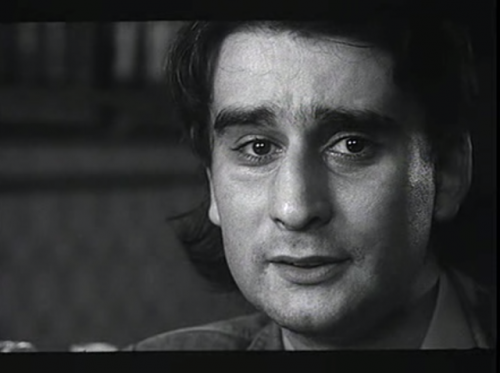

Leopoldo Maria Panero (1948-2014), Le dernier homme (poésie 1980-1986)

Troubadour j’ai été, je ne sais qui je suis

Ce n’est que dans la nuit que je trouve mon aimée

dans la nuit, esseulé

dans la plaine sans personne

sauf une femme qui hurle

la tête dans la main

ce n’est que dans la nuit que je trouve mon aimée

la tête dans la main

Je lui offre comme l’encens

que d’autres rois lui offrent

mes propres souvenirs

en lui tendant la main

puis elle me tend sa tête

et avec son autre main

elle m’indique la nuit

Seul dans la nuit, à neuf heures

je sors chercher mon aimée

et dans la plaine comme cerfs

galopent les souvenirs

J’eus la voix, troubadour,

j’ai été, aujourd’hui sans chant

je ne sais qui je suis et

j’entends un fantôme dans la nuit

j’entends les morts réciter mes vers.

Leopoldo Maria Panero, Le dernier homme,

traduction de l’espagnol Rafael Garido,

Victor Martinez et Cédric Demangeot,

Fissile, 2020, p. 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leopoldo maria panero, le dernier homme, troubadour, solitude, rois mages | ![]() Facebook |

Facebook |

09/03/2014

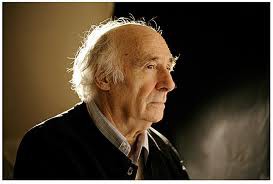

Jacques Roubaud, Octogone

Entrecimamen

Dans les branches les plus hautes de grands arbres, des pins, des sapins, cèdres, mélèzes, sous le vent fort mais régulier, qui n'est pas le vent de tempête qui choque, entrechoque, embarrasse, punit, arrache, déracine, mais le beau grand vent constant, pressant, pressé des provinces méditerranéennes, le "cers" du Minervois, des Corbières, l'accouru des l'océan sous les Pyrénées aux tempes minces, sous la noire Montagne Noire, par le seuil de Naurouze, étroit comme la taille de la reine Guenièvre, ou bien le mistral de Provence dévalant des Alpes vers le Rhône, "Rozer", son féal, son chevalier-fleuve, tombant aussi des Cévennes rêches, le "Maïstre" chanté par Guilhem Faidit, le maître absolu des vents, se précipitant vers Arles aux arènes ventées, lançant sur les Saintes-Maries ses taureaux invisibles, le "cers", le mistral qui poussent et bousculent et secouent et mêlent les nuages ou les chassent des hauteurs lavées du ciel, qui décident de leur course vers la mer, qui dans la mer en grand chambardement saisissent, frappent les vagues, les verdissent, les secouent, les fusillent de sable, de galets, de coquillages, de bois fossiles, de débris de naufrages, galions espagnols, galères barbaresques, trirèmes grecques, carthaginoises, phéniciennes, de racines d'iris, de thyms et lavandes, de coques d'amande, d'aiguilles trempées de résine, d'écumes meringuées, bouclées, mouvantes à creux bleus, qui croisent et recroisent en surface des baies, des golfes, des criques, levant les ondes, las undas del mar, dispersant reflets, flèches lumineuses, étincelles, dans les très hautes branches de tels arbres, à ma vue, des années, toujours du même point, sur les oreillers à la tête du lit de cuivre à la Tuilerie, dans les carreaux de la fenêtre grattée en même temps par le grenadier qui s'interposait par intermittence, j'ai regardé, j'ai absorbé de contemplations nombreuses concentrées ou rêveuses les réactions des branches ainsi agrippées et empoignées par un poing presque solide d'airs, l'emmêlement de feuilles, de brindilles [...]

Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, arbres, vents, troubadour | ![]() Facebook |

Facebook |