06/10/2025

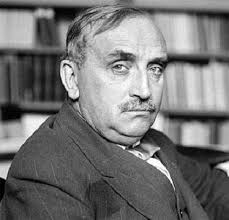

Paul Claudel, Positions et propositions

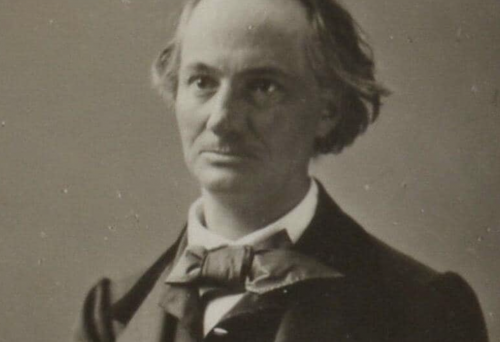

(Baudelaire)

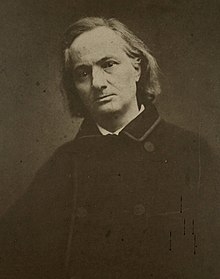

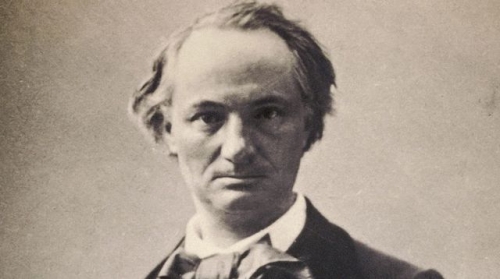

Je revois ces yeux grands ouverts de Parisien, pleins de rêve, de désespoir, d’intelligence et d’ironie, ce front comme un vaste miroir apte à refléter plus les lumières que les formes et à s’imprégner de la substance des choses plutôt qu’à la retenir et les élaborer, ce nez délicat et palpitant, de voluptueux et de connaisseur, et surtout la bouche qui est le trait essentiel de cette physionomie pathétique, cette grande bouche amère et fermée, moins faite pour parler que pour posséder et savourer le noir trésor intérieur :

Tous les êtres aimés

Sont des vases de fiel qu’on boit les yeux fermés.

C’est l’âme gonflée de désirs, de souvenirs et de remords qui possède cette figure et l’intelligence n’en est que le témoin douloureux, attentif et clairvoyant. C’est l’âme qui respire dans ces beaux vers dont notre jeunesse s’est enivrée, c’est elle qui de note en note se dilate dans un chant sublime pour se résorber peu à peu dans la conscience de son malheur et de son péché.

Paul Claudel, Positions et propositions, dans Œuvres en prose, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 17-18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, baudelaire | ![]() Facebook |

Facebook |

Paul Claudel, Positions et propositions

(Baudelaire)

Je revois ces yeux grands ouverts de Parisien, pleins de rêve, de désespoir, d’intelligence et d’ironie, ce front comme un vaste miroir apte à refléter plus les lumières que les formes et à s’imprégner de la substance des choses plutôt qu’à la retenir et les élaborer, ce nez délicat et palpitant, de voluptueux et de connaisseur, et surtout la bouche qui est le trait essentiel de cette physionomie pathétique, cette grande bouche amère et fermée, moins faite pour parler que pour posséder et savourer le noir trésor intérieur :

Tous les êtres aimés

Sont des vases de fiel qu’on boit les yeux fermés.

C’est l’âme gonflée de désirs, de souvenirs et de remords qui possède cette figure et l’intelligence n’en est que le témoin douloureux, attentif et clairvoyant. C’est l’âme qui respire dans ces beaux vers dont notre jeunesse s’est enivrée, c’est elle qui de note en note se dilate dans un chant sublime pour se résorber peu à peu dans la conscience de son malheur et de son péché.

Paul Claudel, Positions et propositions, dans Œuvres en prose, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 17-18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, baudelaire | ![]() Facebook |

Facebook |

22/07/2024

Baudelaire, Les Fenêtres

Les fenêtres

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?

Baudelaire, Le Spleen de Paris

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, les fanêtres | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2022

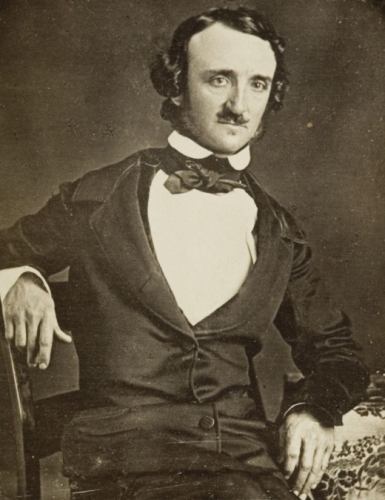

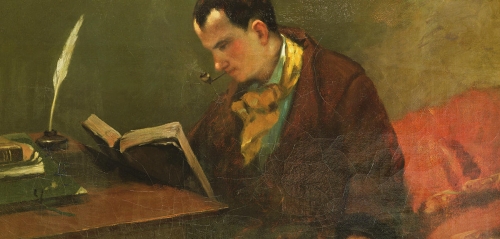

Edgar Poe, Le Corbeau, traduction Baudelaire

« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus. »

Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, — et qu’ici on ne nommera jamais plus.

Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur qui sollicite l’entrée à la porte de ma chambre, quelque visiteur attardé sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; — c’est cela même, et rien de plus. »

Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus longtemps : « Monsieur, — dis-je, — ou madame, en vérité j’implore votre pardon ; mais le fait est que je sommeillais, et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors j’ouvris la porte toute grande ; — les ténèbres, et rien de plus !

Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté : « Lénore ! » — C’était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot : « Lénore ! » — Purement cela, et rien de plus.

Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée, j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement, — dis-je, — sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre ; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant, et explorons ce mystère ; — c’est le vent, et rien de plus. »

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais, avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre ; — il se percha, s’installa, et rien de plus.

Alors cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire : « Bien que ta tête, — lui dis-je, — soit sans huppe et sans cimier, tu n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la Nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que Jamais plus !

Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, — jusqu’à ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : « Jamais plus ! »

Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos : « Sans doute, — dis-je, — ce qu’il prononce est tout son bagage de savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : Jamais, jamais plus !

Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croassant son Jamais plus !

Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu’au fond du cœur ; je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, — ah ! jamais plus !

Alors il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient des séraphins dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné ! — m’écriai-je, — ton Dieu t’a donné par ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Prophète ! — dis-je, — être de malheur ! oiseau ou démon, mais toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, — dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Prophète ! — dis-je, — être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours prophète ! par ce Ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon ! — hurlai-je en me redressant. — Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la Nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, — jamais plus !

Edgar Poe, Le Corbeau, traduction Charles Baudelaire (1864).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edgar poe, le corbeau, baudelaire, jamais plus | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2021

Baudelaire, Mon cœur mis à nu

Ne pouvant pas supprimer l’amour, l’Église a voulu au moins le désinfecter, et elle a fait le mariage.

Pourquoi l’homme d’esprit aime les filles plus que les femmes du monde, malgré qu’elles soient également bêtes ? — À trouver.

Ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour, c’est que c’est un crime où l’on ne peut pas se passer d’un complice.

Défions-nous du peuple, du bon sens, du cœur, de l’inspiration, et de l’évidence.

Le jour où le jeune écrivain corrige sa première épreuve, il est fier comme un écolier qui vient de gagner sa première vérole.

Baudelaire, Mon cœur mis à nu, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1283, 1283, 1284, 1287, 1288.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, mon cœur mis à nu, mariage, crime, épreuve | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2021

Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu

Pour guérir de tout, de la misère, de la maladie et de la mélancolie, il ne manque absolument que le goût du travail.

Sois toujours poète, même en prose. Grand style (rien de plus beau que le lieu commun).

Le premier venu, pourvu qu’il sache amuser, a le droit de parler de lui-même.

Relativement à la Légion d’Honneur : Si un homme a du mérite, à quoi bon le décorer. S’il n’en a pas, on peut le décorer, parce que [cela] lui donnera un lustre.

Être un homme utile m’a paru toujours quelque chose de bien hideux.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1266, 1267, Mon cœur mis à nu, 1271, 1272-3, 1274.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, mon cœur mis à nu, travail, style, mérite | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2021

Baudelaire, Fusées

Dieu est un scandale, — un scandale qui rapporte.

Il n’y a que deux endroits où l’on paie pour avoir le droit de dépenser, les latrines publiques et les femmes.

Ce qu’il y a d’enivrant dans le mauvais goût, c’est le plaisir aristocratique de déplaire.

Cet homme est si peu élégiaque, si peu éthéré, qu’il ferait horreur même à un notaire.

Après une débauche, on se sent toujours plus seul, plus abandonné.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1258, 1258, 1259, 1262, 1265.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, scandale, goût, élégiaque, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2021

Baudelaire, Fusées

À chaque lettre de créancier, écrivez cinquante lignes sur un sujet extra-terrestre et vous serez sauvés.

De la langue et de l’écriture, prises comme opérations magiques, sorcellerie évocatoire.

Il y a dans l’acte de l’amour une grande ressemblance avec la torture ou avec une opération chirurgicale.

Quand j’aurai inspiré le dégoût et l’horreur universels, j’aurai conquis la solitude.

Beaucoup d’amis, beaucoup de gants — de peur d’attraper la gale.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1250, 1256, 1257, 1258, 1258.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, amour, solitude, ami | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2021

Baudelaire, Fusées

L’amour, c’est le goût de la prostitution. Il n’est pas de plaisir noble qui ne puisse être ramené à la prostitution.

Dans un spectacle, dans un bal, chacun jouit de tout.

Les ténèbres vertes dans les soirs humides de la belle saison.

Les peuples adorent l’autorité.

La maigreur est plus nue, plus indé¢e que la graisse.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p.1247, 1247, 1248, 1248, 1251.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusé&es, émour, prostitution, spectacle, ténèbres, autorité | ![]() Facebook |

Facebook |

22/06/2019

André Breton, L'Amour fou

(…) Le désir, seul ressort du monde, le désir, seule rigueur que l’homme ait à connaître, où puis-je être mieux pour l’adorer qu’à l’intérieur du nuage ? Les formes que, de la terre, aux yeux de l’homme, prennent les nuages ne sont aucunement fortuites, elles sont augurales. Si toute une partie de la psychologie moderne tend à mettre ce fait en évidence, je m’assure que Baudelaire l’a pressenti dans une strophe du Voyage où le dernier vers, tout en les chargeant de sens, fait écho d’une manière si troublante aux trois premiers :

Les plus riches cités, les plus grands paysages

Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux

De ceux que le hasard fait avec les nuages

Et toujours le désir nous rendait soucieux !

Me voici dans le nuage, me voici dans la pièce intensément opaque où j’ai longtemps rêvé de pénétrer.

André Breton, L’Amour fou, Gallimard, 1937, p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, l’amour fou, nuage, désir, baudelaire | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2016

Baudelaire, Les fenêtres

Les fenêtres

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir et lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis.

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, dans Œuvres complètes, édition Yves Le Dantec, Pléiade / Gallimard, 1961, p. 288.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, les fenêtres, le spleen de paris, mystère, pauvreté, légende, réalité, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2015

Édouard Levé (1965-2007), Œuvres

1. Un livre décrit des œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées.

3. La tête de Proust est dessinée sur une page d’À la recherche du temps perdu. Les mots que raye le contour de son visage forment une phrase grammaticalement correcte.

57. Un homme tient dans la main gauche Les Fleurs du Mal et dans la main droite un manuel de savoir-vivre du dix-neuvième siècle. Il lit à voix haute en prélevant aléatoirement des mots dans les deux livres, et s’efforce de formuler des phrases grammaticalement correctes.

425. Une voix fait le récit de la réalisation d’une œuvre non réalisée, comme si elle l’avait été : amonceler des pipettes dans el désert du Sahel.

Édouard Levé, Œuvres, P.O.L, 2015, p. 7, 7, 57 et 144.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édouard levé, Œuvres, livre, proust, baudelaire, copie | ![]() Facebook |

Facebook |

30/10/2013

Georges Didi-Huberman, Soulèvements poétiques (poésie, savoir, imagination)

Le poème comme don de mots-voyances

Séparément, sans doute, les mots sont aveugles. Mais certaines façons de les agencer, certaines tournures pour leur faire prendre position, certaines phrases en somme, sont capables de devenir voyances. Ce n'est pas le seul mot pan qui nous fait voir quelque chose dans la peinture de Vermeer depuis le texte de Marcel Proust, ce n'est pas le seul mot rigole qui nous fait voir quelque chose dans la peinture de Rembrandt depuis le texte de Jean Genet : mais la façon de montage rythmique de la langue que ces mots, aux bons moments, viennent scander. Ayant compris assez vite que regarder n'était pas simplement une affaire optique puisqu'on regarde aussi avec des phrases, j'ai construit toutes mes tentatives, toutes mes approches — historiques ou philosophiques — de l'image, à travers une heuristique de la langue descriptive et théorique, un jeu constant pour sortir des conventions littéraires où les discours sur l'art, depuis l'ekphrasis antique, se sont trop souvent enfermés.

J'ai donc lu et relu les lettres fameuses où Arthur Rimbaud, en 1871, dit et répète à l'envi qu'il s'agit en poésie de « trouver une langue [pour] être voyant. [...] se faire voyant. [...] se rendre voyant » et parvenir — « un jour, j'espère » — à ce qu'il nomme carrément une « poésie objective ». Pendant des années je n'ai pas commencé un seul de mes textes sans avoir relu préalablement quelque texte de Charles Baudelaire. Il ne s'agissait pas de citer des poèmes en exergue comme on met une cerise sur le gâteau de la pensée philosophique : il s'agissait de regarder une image avec les mots d'un poète que cette image me semblait particulièrement appeler. Ce que, vis-à-vis des usages différents qui ont cours dans l'histoire ou la critique d'art je n'ai pu que modestement nommer des "fables". Ainsi pour phraser mon regard des empreintes de cendre inventées par Claudio Parmiggiani, il m'a fallu "suivre de la langue" — comme on dit "suivre du regard" — des phrases trouvées dans Lucrèce (cet homme qui a eu l'audace unique en Occident d'exposer un système philosophique complet sous la forme d'un seul, fût-il gigantesque, poème).

Georges Didi-Huberman, "Soulèvements poétiques (poésie, savoir, imagination)", dans PO&SIE, n° 143, juin 2013, p. 154-155.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, "soulèvements poétiques (poésie, savoir, imagination), peinture, heuristique, rimbaud, baudelaire | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2013

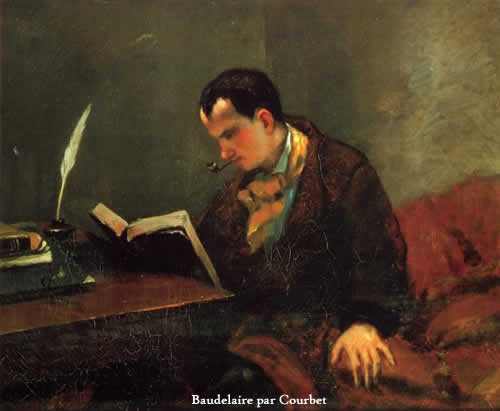

Aragon, Henri Matisse, roman

Matisse et Baudelaire

J'ai raconté ce drame ailleurs : cette longue et rapide rêverie d'Henri Matisse autour de Baudelaire détruite par un accident technique, trente lithographies perdues dont ne restait que le témoignage de la photographie, et comment le peintre songea à les refaire d'après la photographie, et comment il renonça à ces dessins refaits, parce que si beaux qu'ils fussent l'élan n'y était plus, l'esprit de Baudelaire.

Les voici pourtant, dont, cinq ou six, nous allons garder jalousement le souvenir. Comme une leçon que nous donne Matisse, un exemple : le renoncement de sa créature par le créateur, Éve de son dieu refusée pour n'être pas celle qui au serpent cèdera. Plus tard les peintres viendront comparer à ces photographies par Matisse préférées et qui vont illustrer Les Fleurs du Mal, ces redites de sa première pensée, et qu'il aura délibérément écartées. Ils apprendront le choix, cette auto-chirurgie de l'artiste. Ils verront Matisse brisant le miroir où seul se regarde Matisse, et ne transparaît plus Baudelaire. Et peut-être prendront-ils peur devant eux-mêmes, leur facile satisfaction d'eux-mêmes. Il y a de quoi vaciller.

Comment avec des mots parler le langage à ces dessins répondant, ce langage d'absence, où chaque flexion de la syntaxe impliquerait l'effacement de la chose exprimée, la disparition de Baudelaire ? L'étrange de cette aventure est que, Baudelaire évanoui, demeurent les interprètes de Baudelaire ; Matisse, si l'on veut, mais enfin Matisse que nous voyons dans les yeux des acteurs, tout à l'heure récitant L'Invitation au Voyage ou La Chute d'un Icare, Matisse dans l'absence de Baudelaire, la présence de Matisse dans l'absence de Baudelaire, ; et par là de lui-même différent (je cherche avec impatience le vocabulaire de cette nuit éclairée).

Aragon, Henri Matisse, roman, Quarto Gallimard, 1998 [1971], p. 457 et 459.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, henri matisse, roman, baudelaire, lithographie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2012

Georges Bataille, La Littérature et le mal : Baudelaire

La poésie est toujours en un sens un contraire de la poésie (à propos du Baudelaire de Sartre)

[...] Inhérente à la poésie, il existe une obligation de faire une chose figée d'une insatisfaction. La poésie, en un premier mouvement, détruit les objets qu'elle appréhende, elle les rend, par une destruction, à l'insaisissable fluidité de l'existence du poète, et c'est à ce prix qu'elle espère retrouver l'identité du monde et de l'homme. Mais en même temps qu'elle opère un dessaisissement, elle tente de saisir ce dessaisissement. Tout ce qu'elle put fut de substituer le dessaisissement aux choses saisies de la vie réduite : elle ne put faire que le dessaisissement ne prît la place des choses.

Nous éprouvons sur ce plan une difficulté semblable à celle de l'enfant, libre à la condition de nier l'adulte, ne pouvant le faire sans devenir adulte à son tour et sans perdre par là sa liberté. Mais Baudelaire, qui jamais n'assuma les prérogatives des maîtres, et dont la liberté garantit l'inassouvissement jusqu'à la fin, n'en dut pas moins rivaliser avec ces êtres qu'il avait refusé de remplacer. Il est vrai qu'il se chercha, qu'il ne se perdit, qu'il ne s'oublia jamais, et qu'il se regarda regarder ; la récupération de l'être fut bien, comme l'indique Sartre, l'objet de son génie, de sa tension et de son impuissance poétique. Il y a sans nul doute à l'origine de la destinée du poète une certitude d'unicité, d'élection, sans laquelle l'entreprise de réduire le monde à soi-même, ou de se perdre dans le monde, n'aurait pas le sens qu'elle a. Sartre en fait la tare de Baudelaire, résultat de l'isolement où le laissa le second mariage de sa mère. C'est en effet le « sentiment de solitude, dès mon enfance », « de destinée éternellement solitaire », dont le poète lui-même a parlé. Mais Baudelaire a sans doute donné la même révélation de soi dans l'opposition aux autres, disant : « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie ». On ne saurait trop attirer l'attention sur une certitude d'irremplaçable unicité qui est à la base non seulement du génie poétique (où Blake voyait le point commun — par lequel ils sont semblables — de tous les hommes), mais de chaque religion (de chaque Église), et de chaque patrie.

Georges Bataille, La littérature et le mal, "Baudelaire", dans Œuvres complètes, IX, Gallimard, 1955, p. 197-198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, la littérature et le mal, baudelaire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |