25/06/2021

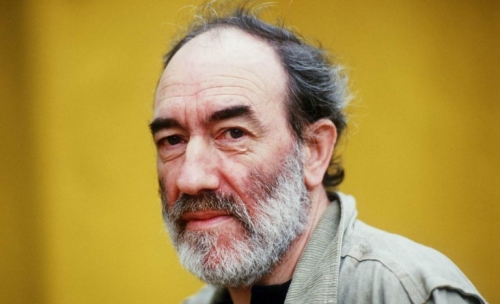

Georges Perros, Huit poèmes, dans Œuvres

Huit poèmes, III

Si mon discours vous paraît triste

Ou dérisoire ou rien du tout

— On dit que je suis pessimiste

Mais non, cherchez un autre clou —

Descendez un peu sur la grève

La mouette y jette son cri

Puis reprend l’envol de son rêve

Immobile. Je suis ainsi.

On a beau me faire morsure

Profonde, terrible à subir

Je vais chercher de la sciure

Boucher de mon propre soupir,

La sème, afin qu’à nouveau luise

L’aube prochaine, et sa surprise.

Georges Perros, Œuvres, édition Thierry

Gillybœuf, Quarto/Gallimard, 2017, p . 1082.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges sperros, huit poèmes, pessimisme, mouette, blessure | ![]() Facebook |

Facebook |

24/06/2021

Cole Swensen, Poèmes à pied

(Thoreau)

(...)

Ainsi les arbres vivent pour toujours

un ami de quiconque

est aussi un ami à tes côtés

un arbre révèle

au long de ses marches quotidiennes

de plus âpres voyages

comme la présence

a toujours été

plus intrusive que le sens

et ainsi

un paysage en sa persévérance

est un déploiement sans mesure, permettant

un assaut de lumière renouvelée

par un après-midi qui mène à un autre

et que celui-ci quelque part achève

Cole Swensen, Poèmes à pied, traduction de l’américain

Maïtreyi et Nicolas Pesquès, Corti, 2021, p. 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, poèmes à pied, paysage, arbre | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2021

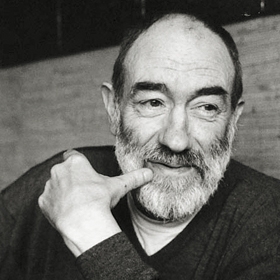

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique

que la ville au soleil s’éveille ou se rendorme

on entend sur les seuils les ombres des défunts

timides murmurer que la beauté des mortes

comme la dentelle est dans la graine du lin

nous ne saurons jamais de quels cris étouffés

nous naissons à la mort dans nos rêves de lymphes

ou de quels souvenirs nos lendemains sont faits

ni de quels crimes nos mains nues gardent l’empreinte

et saurons-nous jamais quel souffle nous emporte

ou quel trouble désir de futures étreintes

mènent nos jours éteints vers des nuits où les mortes

infidèles sans fin vivent leurs amours feintes

(lisant joubert)

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique,

La Table ronde, 2012, p. 773 .

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, joseph joubert, lendemain | ![]() Facebook |

Facebook |

22/06/2021

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique

le mal des anges

un jour je suis parti

pour ne plus revenir

les gendarmes m’ont pris

et je suis revenu

une autre jour encore

plus tard un vingt octobre

j’ai descendu la Meuse

le vieux fleuve impassible

et j’ai quitté ses rives

pour les rives du Rhin

et le bac du passeur

qui n’avait pas de chien

car ce n’était pas l’heure

de la dernière obole

mais celle d’un ailleurs

magique et sans école

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique,

La Table ronde, 2012, p. 293.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, le mal des anges, partir | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2021

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique

Paysages, 2

le pays que j’habite est un pays perdu

comme tous les pays que le siècle déserte

avec les vieux clochers les murs qui se délabrent

et les pommiers tordus redevenus sauvages

l’horloge s’est arrêtée les chemins ne vont plus

aux granges que l’oubli dans le silence étreint

cependant nous marchions (dis-tu) dans le matin

quand au. bord des étangs rêvaient les fiancées

mais cela n’eut pas lieu qui nous était promis

ce bonheur ces baisers la tiédeur des fruits mûrs

et le grand ciel flambant des étés revenus

voici nos souvenirs au pied des arbres nus

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique, La Table ronde, 2009, p. 701.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, pays, passé, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2021

Étienne Faure, Penchants aux fenêtres

L’été, fenêtre ouverte, nous voyageons avec les avions

qui s’en vont, quittant le territoire en vrombissant

comme soulevés d’un destin trop lourd — deux août,

même chaleur anniversaire qui jour pour jour

avait saisi les aïeux de fureur

dans la mobilisation des corps soudain

suspendus à des déclarations d’amour, non, de guerre,

peaux empourprées aux moindres caresses,

une dernière fois sous le soleil posant

la tête sur la patrie qu’est la poitrine

à susurrer ça va vous coûter cher., l’amant, autant dire

la vie, moissons défaites, toutes faux passées

et des poèmes écrits à la dernière minute

dans la poussière de l’été, cette saison

à jamais révolue, enfermée dans le passé

d’un mot qui ce jour-là aura

été, à Paris maintenant démobilisé

énième deux août à Paris

Étienne Faure, Penchants aux fenêtres, dans

Contre-Allées, N° 43, printemps 2021, p. 8

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, penchants aux fenêtres, passé, déclatation de guerre, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

19/06/2021

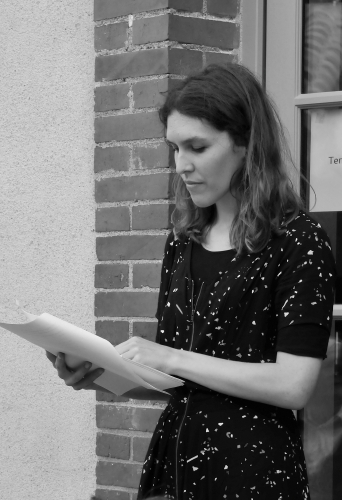

Isabelle Lévesque, en découdre

Demain départ

Demain, terre où les graines avivent les sons. Toute ordonnance sillonne et attache l’écorce brune que nous soulevons. Un arbre de plus, et la route.

Demain je quitterai le point fixe de la branche, mon heure aura proscrit l »immobile. Nous ferons corps des nuages. Le chant vers l’ascension. Rien contre ? Tu ne peux retenir les sons, leur écho dissout le temps. Inévitablement.

Sans qu’une faille présume du sort.

Isabelle Lévesque, en découdre, L’herbe qui tremble, 2021, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, en découdre, demain départ | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2021

Jean de La Fontaine, Le vieux Chat et la jeune Souris

Le vieux Chat et la jeune Souris

Une jeune Souris de peu d’expérience

Crut fléchir un vieux Chat implorant sa clémence,

Et payant de raison le Raminogrobis :

Laissez-moi vivre : une Souris

De ma taille et de ma dépense

Est-elle à charge en ce logis ?

Affamerais-je, à votre avis,

L’Hôte et l’Hôtesse, et tout leur monde ?

D’un grain de blé je me nourris ;

Une noix me rend toute ronde.

À présent je suis maigre ; attendez quelque temps

Réservez ce repas à Messieurs vos Enfants.

Ainsi parlait au Chat la Souris attrapée.

L’autre lui dit ; Tu t’es trompée.

Est-ce à moi que l’on tient de semblables discours ?

Tu gagnerais autant de parler à des sourds.

Chat et vieux pardonner ? cela n’arrive guères.

Selon ces lois, descends là-bas,

Meurs, et va-t’en tout de ce pas

Haranguer les sœurs Filandières.

Mes Enfants trouveront assez d’autres repas.

Il tint parole ; et pour ma fable,

Voici le sens moral qui peut y convenir :

La jeunesse se flatte, et croit tout obtenir.

La vieillesse est impitoyable.

La Fontaine, Fables, 12, V, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 771.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la fontaine, fables, le vieux chat et la jeune souris, morale | ![]() Facebook |

Facebook |

17/06/2021

Au bord de l'Atlantique

Photos Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : au bord de l'atlantique, rac ines, arbre mort, avant l'orage | ![]() Facebook |

Facebook |

16/06/2021

Franck Delorieux, Quercus suivi de Le séminaire des nuits

La peau des dieux

Le temps est un puits profond profond

Où l’on se jette corps et âme l’eau noir

Ressemble à la nuit ô ciels nocturnes

L’onde est sans espoir mais il faut toujours

Vivre je dérive en barque comme sur une mer

Azurée les vagues des gloires passées rafraîchissent

Mon torse mes membres mon visage je plonge nu

Et savoure la nage l’embrun qui m’enrobe sont

La peau des dieux je m’étends sous un soleil

Aux rayons capiteux je m’étire je prends des teintes

Chaudes d’or fondu j’ouvre en grand ma bouche

Je me frotte à l’infini ah l’infini vieille lune

Paumée qui me rire avec ses guenilles

D’étoiles j’attends des fontaines d’eau fraîche

Des pains dorés des pousses de blé vert

Des oranges des citrons mûrs des olives

J’attends le jour qui éponge la sueur glacée

De mon front pour lui sussurer un avenir

Radieux où le corps respire le soleil

Franck Delorieux, Quercus suivi de Le séminaire des nuits, Gallimard,

2021, p. 48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck delorieux, quercus suivi de le séminaire des nuits, la peau des dieux | ![]() Facebook |

Facebook |

15/06/2021

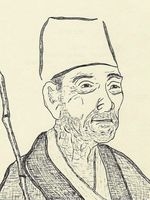

Bashô Seigneur ermite

Dans cette maison pleine d’affection

ignorant l’hiver

le décorticage du riz, un bruit de grêle

Oreiller d’herbes —

est-il triste trempé par l’averse d’hiver

ce chien hurlant à la nuit ?

Neige sur neige —

ah ! cette lumière de décembre,

celle de la lune claire

Errant comme un corbeau —

les pruniers en pleine floraison

comme autrefois

Sur le chemin montagneux

une violette me fascine

sans raison

Bashô, Seigneur ermite, traduction Makoto Kemmoku et Dominique Chipot, La Table ronde, 2012, p. 104,111,112, 118, 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, seigneur ermite, riz, herbe, corbeau, violette | ![]() Facebook |

Facebook |

14/06/2021

Bashô Seigneur ermite

Regagnant la côte sur une feuille, le petit insecte où dort-il ?

Denuit sous la lune un ver secrètement creuse une châtaigne

Pareils aux herbes de pampas les épis de blé invitent-ils les coucous dans le vent ?

Que les couvertures superposées sont lourdes ! il doit neiger ce soir dans un lointain pays de montagne.

Poètes élus par les cris des singes, entendez-vous l’enfant abandonné dans le vent d’automne ?

Bashô Seigneur ermite, traduction Makoto Keemmoku et Dominique Chipot, La Table ronde, 2012, p. 79, 79, 85, 94, 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô seigneur ermite, insecten châtaigne, montagne, singe, enfant | ![]() Facebook |

Facebook |

13/06/2021

Bashô Seigneur ermite

Amoureux mélancoliques —

l’éclosion des fleurs

dans le champ hivernal

Contemplant les fleurs sans lassitude

mon carnet de haïkus

rarement sorti du sac

Lee vent souffle

— le cerisier sauvage a l’air d’un chien

remuant la queue

Revenant au pays natal

— à cent lieues sous les nuages

profitant de la fraîcheur

Bashô Seigneur ermite, traduction Makoto Kemmoku et Dominique Chipot, La Table ronde, 2012, p. 44, 47, 49, 51, 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô seigneur ermite, haïku, cerisier, vent, fleur | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2021

Marie de Quatrebarbes, Les vivres

22

Si je conjugue ces moments hors de moi passés si loin de toi avec ce loin qui est « je vois » et toi qui est « si loin de moi », plus ces moments-)là sont lointains plus ils existent en dehors de moi, mieux je les sens. Comme parfois je te sens vivante, je te cueille et j’en ai plein les poches. Ce serait une belle idée de remplir nos poches de toutes les présences qu’on aurait connues pour les retrouver. Et quand je marche avec au-devant, toi, quand je marche aveuglément, empéguée dans mon ombre qui est mon projet, aveugle et aveuglée, les papiers collent à ma marche et crépitent au fond de mes poches. Mais moi, ça ne me dérange pas, tu sais, quand quelque chose s’échappe de mes poches avec ton rire qui vient vers moi.

Marie de Quatrebarbes, Les vivres, PO.L, 2021, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les vivres, moment, poche, marche | ![]() Facebook |

Facebook |

11/06/2021

Bashô, Friches (2)

À l’ombre des fleurs

la nuit passée en voyage

évoque le chant

D’herbes l’appuie-tête

trempé par l’averse un chien

hurle dans la nuit

En voyage donc

j’aurai vu de ce bas monde

le grand nettoyage

De mes père et mère

le souvenir m’envahit

au cri du faisan

Ah le pays natal

sur mon cordon ombilical je pleure

au déclin de l’an

Bashô, Friches (2), traduction René Sieffert, Presses orientalistes de France, 1992, p. 51, 61, 65, 67, 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, friches, chant, averse, souvenir, voyage, pays natal | ![]() Facebook |

Facebook |