13/09/2021

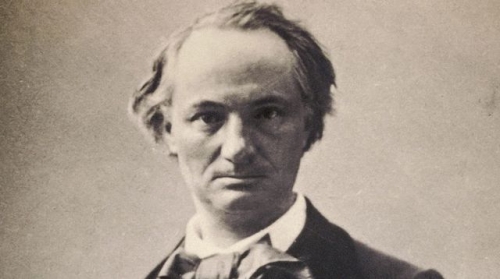

Baudelaire, Fusées

L’amour, c’est le goût de la prostitution. Il n’est pas de plaisir noble qui ne puisse être ramené à la prostitution.

Dans un spectacle, dans un bal, chacun jouit de tout.

Les ténèbres vertes dans les soirs humides de la belle saison.

Les peuples adorent l’autorité.

La maigreur est plus nue, plus indé¢e que la graisse.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p.1247, 1247, 1248, 1248, 1251.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusé&es, émour, prostitution, spectacle, ténèbres, autorité | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2021

Cole Swensen, Poèmes à pied : recension

Avant Poèmes à pied, Cole Swensen, traductrice de poètes français, de Jean Tortel à Pierre Alferi, a publié trois livresux éditions Corti, écrits chaque fois à partir de créations françaises, le premier avait pour départ Les très riches heures du duc de Berry, le second prenait pour prétexte des tableaux de Pierre Bonnard, le troisième s’attachait aux jardins de Le Nôtre. Cette fois, le matériau est né de la lecture d’une douzaine d’écrivains qui, plus ou moins longuement, ont écrit à propos de leurs marches, de Chaucer et ses Contes de Canterbury, pour le plus ancien, à la poète américaine Harryette Mullen (née en 1953) — une bibliographie à la fin du livre énumère les titres retenus. On notera que Maïtreyi et Nicolas Pesquès ont traduit les quatre volumes, ce qui restitue à l’ensemble des livres son unité formelle.

L’un des thèmes qui sous-tend le livre apparaît dans le premier poème : Geoffroy Chaucer au long de ses pèlerinages à Rome marche avec le manuscrit de ses Contes de Canterbury ; aucune ambiguïté, Poèmes à pied lie l’écriture et la marche. Un exemple éclairant de ce lien est fourni par Rousseau qui, dans les promenades des Rêveries du promeneur solitaire, exprime avec ses marches son lien profond à la nature ; son manuscrit est « griffonné » — « la main court » —, et dans sa prose « Il y a un lien viscéral entre le rythme de son pas et celui de son écriture ». Dans l’écriture autour des Rêveries, le "je" de Rousseau alterne avec la construction progressive d’une poétique, que résumerait abruptement Wordsworth pour qui, annulant toute différence, « marcher c’était simplement écrire ».

Le lien, quasiment l’équivalence, marcher-écrire, est au centre de la relation à l’environnement et à partir de là plusieurs motifs se développent, celui de l’errance, de la perte, la prise de conscience de soi, très présent notamment chez Rousseau, et de l’étrangeté du monde. Le sentiment de perte est marqué en particulier dans les écrits de Thoreau qui, complètement absorbé par ce qui l’entoure, ou l’absorbant, finit par ne plus s’en distinguer. Alors le temps ne compte plus, ni à certains moments le langage, car peu importe que les espèces sauvages d’arbres fruitiers rencontrés ne soient pas dans les nomenclatures. Ce qui s’éprouve alors dans ce qui est rencontré dans la marche a plus d’importance pour le sujet que ce qui peut en être dit ; comment, par exemple, rendre compte de « l’étonnante variété de blancs » ? Mais cette confusion répétée dans la marche, cette perte temporaire de soi, conduisent à vivre autrement son corps que dans la relation à autrui, il devient comme « un ciel qu’on peut tenir contrairement au ciel qui semble se replier », et l’écriture fait que la marche « littéralement structure la littérature comme une charpente ».

Marcher aboutit souvent à se perdre dans le paysage, et cela d’autant plus aisément le soir ; Stevenson finit même par sentir qu’il « devient le paysage » et George Sand, cette « marcheuse extatique », dans ses errances se perd réellement quand vient la nuit. Les marcheurs nocturnes sont les plus nombreux dans Poèmes à pied ; alors, pour Dickens, le corps est « tel une lame de lumière à la fois improbable et inachevée ». Et le plus souvent il s’agit d’une marche dans la ville ; si Karl Gottlieb Schelle se partage encore, au début du XIXe siècle, entre « le champêtre et le citadin », soit entre « la rêverie et la raison », un de Quincey est « un arpenteur des rues de Londres » et, un peu plus tard, la marche est majoritairement urbaine. On lit encore chez Walser que « marcher toujours sur la même route change le temps en espace », mais c’est surtout le labyrinthe de la ville nocturne qui favorise l’errance et la perte dans l’imaginaire. Pour Sebald écrire à propos de ses marches devient une manière particulière de voyager ; chaque motif en suscitant un autre, ses phrases s’étendent et semblent ne pas pouvoir s’achever, « écriture associative » analogue au mouvement de la marche. Si l’on pouvait conserver les traces de celles accomplies toute une vie, les marches constituaient bien, selon le mot de Borges donné en exergue, « un dessin sur le temps » ; passé impossible à conserver et que la marche a effacé, comme écrire effacerait la mémoire pour Iain Sinclair.

En alternance avec les marches lues, Cole Swensen écrit aussi les siennes, toutes nocturnes, en les datant, pour en garder la trace. Presque toutes sont des ruptures d’avec la vie ordinaire, diurne.

Virginia Woolf rencontrait un chat, que la nuit faisait disparaître, Cole Swensen en croise plusieurs qui avancent avec un but connu d’eux seuls, l’un simplement né d’un jeu de lumière. Elle se trouve dans un parc où un octogénaire lit un magazine près d’un bassin, à plusieurs reprises sur un pont, lieu d’observation d’où elle voit des scènes surprenantes. La marche nocturne permet des rencontres que le jour exclut, comme si la nuit était indispensable pour transformer les choses et les manières de se comporter, comme si tous les actes sociaux diurnes perdaient une partie de leur sens. Cole Swensen remarque que les mouettes « tournent sans but », mais également qu’à onze heures du soir beaucoup de monde est dans la rue et que « personne ne va nulle part. » Comme si marcher devait aboutir à se perdre.

Cole Swensen, Poèmes à pied, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, Corti, 2021, 120 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans libr- critique.com le 19 juillet 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, poèmes à pied, traduction maïtreyi et nicolas pesquès | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2021

Gustave Roud, Journal

Ascension [24 mai 1938] – « Sur la Croix » Ferlens

Espèce de saisissement tout à l’heure, en arrivant au carrefour de Ferlens. La couleur des ombres d’arbres sur les quatre routes éveille en moi un appel, un rappel de voyages anciens et c’est un cri confus et caché qui me traverse — une voix qui me dit de ne point attendre, de partir, de partir, où ? Je ne sais à quel moment précis de l’autrefois de ma vie ces valeurs sont liées, mais cela doit être à quelque chose d’essentiel, peut-être autour de ma vingtième année… À travers tout ce printemps, d’ailleurs, j’ai ressenti le même choc indéfinissable et c’était toujours devant les routes de poussière bordées d’herbe sombre — Les valeurs de ce gris-blanc-bleu et du vert bleuâtre des prairies étaient absolument partielles à un accord musical retrouvé, mais qu’on se répète sans trêve avec une très profonde nostalgie — sans pouvoir la situer dans le temps et dans l’espace.

Gustave Roud, Journal Carnets cahiers et feuillets II 1937-1971, éditions Empreintes 2004, p. 36-37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, journal carnets cahiers et feuillets, ombre, nostalgie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2021

Gustave Roud, Journal

Lundi 11 novembre [1940]

L’oiseau-prophète. L’oreille ouvre parfois sur le cœur — sur une mémoire ancestrale. Le cri nocturne des bêtes de proie atteint en nous quelque chose d’antérieur à toute civilisation. Quel travail d’esprit pour se situer à nouveau, lorsque réveillés en plein sommeil par cette clameur d’un autre âge, qui atteint un autre en nous. — Bouvreuil — l’oreille ouverte sur quelle mystérieuse voie de — communication ?

Gustave Roud, Journal, Carnets cahiers et feuillets II 1937-1971, éditions Empreintes, 2004, p. 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, journal, carnets cahiers et feuillets, mémoire, esprit, civilisation | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2021

Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes

Pas-hommes

L’oiseau qui aspire aux sommets

vole au ciel.

La demoiselle qui aspire aux sommets

porte des talons hauts.

Lorsque je n’ai pas de chaussures

je vais au marché et j’en achète.

Lorsque quelqu’un n’a pas de nez

il achète de la cire.

Lorsqu’un peuple n’a pas d’âme

il va chez le voisin

et paie pour en acquérir une,

lui, privé d’âme !

Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes,

traduction Luda Schnitzer, Pierre Jean Oswald,

1967, p. 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vélimir khlebnikov, manque | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2021

Au bord de la Vézère

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : au bord de la vézère | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2021

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Les nuits sans celui qu’on aime — et les nuits

Avec c elui qu’on n’aime pas, et les grandes étoiles

Au-dessus de la tête en feu et les mains

Qui se tendent vers Celui —

Qui n’est pas — qui ne sera jamais,

Qui ne peut être — et celui qui le doit...

Et l’enfant qui pleure le héros

Et le héros qui pleure l’enfant,

Et les grandes montagnes de pierre

Sur la poitrine de celui qui doit — en bas...

Je sais tout ce qui fut, tout ce qui sera,

Je connais ce mystère sourd-muet

Que dans la langue menteuse et noir

Des humains — on appelle la vie.

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, traduction Pierre Léon et Ève Malleret, Poésie/Gallimatd, 1999, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2021

Marina Tsvétaïéva, Tentative de jalousie

Tu m’aimas dans la fausseté

Du vrai — dans le droit du mensonge

Tu m’aimas — plus loin : c’eût été

Nulle part ! Au-delà ! Hors songe !

Tu m’aimas longtemps et bien plus

Que le temps. — la main haut jetée ! —

Désormais :

-

-

-

-

-

- Tu ne m’aimes plus —

-

-

-

-

C’est en cinq mots la vérité.

Marina Tsvétaïéva, Tentative de jalousie,

La Découverte, 1986, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, tentative de jalousie, amour, jalousie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2021

Aïgui, Douze parallèles à Igor Voulokh

Douze parallèles à Igor Voulokh

1

et les coups d’acier

(de temps en temps)

construisent un champ désert — ensuite on dessine

qui porte ces coups

oiseau invisible au bec d’acier

2

dans le velours des fleurs me tournant et retournant jr m’ndors

me retournant des joues

parmi de gros : comme un rêve venu de cercles malhabiles

pleurs tardifs-inutiles

comme — pour ma mère — et pour qui d’autre encore ?

c’était clair — d’autant plus que dans un pareil méli-mélo — c’est clair

sûrement — pas pour le Seigneur

3

Maladie — de tout petit. Inquiétude — des arbres

(...)

Aïgui, Douze parallèles à Igor Voulokh, dans

Europe, n° 935, mars 2007, p. 284.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aïgui, douze parallèles à igor voulokh, méli-mélo | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2021

Denise Le Dantec, Ô Saisons

la fenêtre s’ouvre comme un hymne sur un sentier

— les tables de ferme fleurissent

tête la première dans l’eau de la citerne

les pommiers portent un double fruit

mon cœur vieillit

toujours plus loin là-bas

au-delà du pont

parmi les cris

la splendeur des tournesols

autour des pieux

réparer

dormir

fermer

marcher à travers les arbres

le choral des rameaux des rosiers d’autrefois

comme quand on s’en va

Denise Le Dantec, Ô Saisons, éditions des instants,

2021, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denise le dantec, Ô saisons, arbre, rosier | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2021

Jacques Réda, L'herbe des talus

Tombeau de mon livre

Livre après livre on a refermé le même tombeau.

Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée

Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.

Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau

Double infidèle et désormais absorbé dans le site,

Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —

Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil

Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —

Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future

Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.

Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli

Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,

Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe

Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.

Jacques Réda, L'herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau de mon livre | ![]() Facebook |

Facebook |

02/09/2021

Robert Coover, Rose (L'Aubépine)

Qui suis-je ? voudrait-elle savoir. Que suis-je ? Pourquoi cette malédiction d’une stupeur sans fin et la persécution des baisers de prétendants ? Leurs assauts incessants mais inopérants sont-ils vraiment la préfiguration de celui qui sera efficace, ou bien mon anticipation crédule (je n’ai pas de mémoire !) n’est-elle qu’une partie de la plaisanterie stuporeuse et stupéfiante ? Voilà le genre de questions enfantines auxquelles la fée doit répondre tout au long de la longue nuit de sommeil de cent ans lorsque la princesse, toujours fraîchement affligée, surgit et resurgit dans ce qu’elle croit être l’ancien office du château ou encore sa chambre d’enfant ou la galerie des musiciens dans le grand hall, ou un peu chacune de ces pièces, et pourtant aucune. Patience, mon enfant, lui dit la fée en la tançant. Je sais que cela fait mal. Mais cesse de pleurnicher. Je vais te dire qui tu es. Viens ici, dans ce passage secret, par cette porte qui n’est pas une porte. Tu es une porte comme celle-ci, accessible seulement aux initiés, tu es un passage secret comme celui-ci, qui ne mène qu’à lui-même. Bien, tu vois cette fente étroite dans le mur, d’où les archers défendent le château ? On lui donne, comme à toi, le nom de meurtrière. Si tu regardes par là, peut-être verras-tu les os de tes victimes, cliquetant dans les ronces en contrebas. Comme toi, cette fente est depuis longtemps à l’abandon, et, regarde, une jolie araignée noire y a tendu sa toile. Tu es cette créature immobile, attendant silencieusement ta malheureuse proie. Tu es cette fenêtre, tissée d’envoûtement mortel, ce corridor jamais emprunté, cet escalier dérobé en colimaçon qui mène à la tour interdite. Tu es celle qui a renoncé aux fonctions naturelles, celle qui envahit les rêves des innocents, celle qui héberge les forces sauvages et ainsi définit et provoque l’héroïsme, et pourtant tu es l’épouse magique, de tout ce qui est bon le calice et la fleur, celle au travers de laquelle toute gloire s’acquiert, tout amour se découvre, la racine par laquelle tout besoin peut germer. Tu es celle à propos de qui les poètes ont écrit : La rose et l’épine, le sourire et la larme. C’est là la rengaine du chant de toute vie.

Robert Coover, Rose (L’Aubépine), traduit de l’américain par Bernard Hœpffner, avec la collaboration de Catherine Goffaus, Fictions & Cie, éditions du Seuil, 1998, p. 19-21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert coover, rose (l’aubépine), fée, belle au bois dormant | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2021

Judith Chavanne, l'empreinte d'un instant

À la table pauvre d’un café

installée sur l’étroit trottoir de la grande ville,

l’homme un instant a quitté le dialogue

et l’ami ; il a posé les yeux

(comme le martinet en suspens

Avise le lieu enfin où s’arrêter)

Sur l’enfant pas plus haute que la table,

Qui passait ; il l’a vue, a souri.

Quelque chose alors s’est attendri

dans la chair de l’homme, son âme, l’air même,

et le temps s’est un peu alangui ;

un instant dans ce regard

avait trouvé son nid la chance de s’y épanouir.

Judith Chavanne, l'empreinte d'un instant, Potentille,

2021, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : judith chavanne, l'empreinte d'un instant, potentille, café, enfant | ![]() Facebook |

Facebook |

01/08/2021

Littérature de partout prend un peu de vacances, jusqu'au 1er septembre

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

31/07/2021

Dans le marais poitevin et autour

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dans le marais poitevin et autour | ![]() Facebook |

Facebook |