28/09/2021

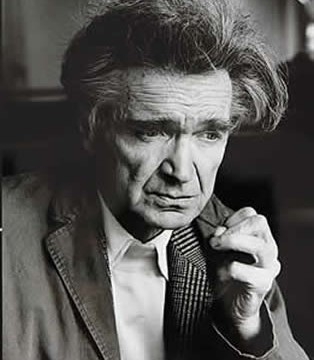

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Le cœur serré sans préavis

entre les murs du bâtiment gris public

d’où les cris fusent, on croirait une enfance

à cause des barreaux qui restreignent

la vue du ciel

les origines restituées

comme on s’en trouve à même les livres

enracinés dans la mémoire

avec l’ennui et les récitations

— craie, encrier, cire d’abeille —

la cour d’école au gravier jaune où crisse

une espèce de véracité française,

racines, à force d’être lues, plausibles

et crues finalement, oui, avec effet rétroactif

tant le désir de croître est commun aux souvenirs

d’une enfance implantée au hasard des sols,

l’autre en papier relue, comme apprise.

Papier relu

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 88.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, école, enfance, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2021

Étienne Faure, Ciné-plage

Sous d’apatrides vêtements aux couleurs

perdues dans la bataille

ils arrivaient par l’Europe en neige,

alors champ équivoque où germaient les victoires défaites,

puis repartaient pour cause de guerre en sens inverse,

pour les beaux yeux d’une patrie disant des mots d’adieu

dans une langue occasionnelle,

n’importe quoi qui comblât l’écart

en train de se creuser depuis l’arrière

jusqu’à l’amovible première ligne

approchée la nuit dans l’éclat d’armes blanches,

la lutte acharnée des chairs pour quelques mètres,

ici ressortissants drapés dans la boue

des gisants d’avant-hier autre époque,

en d’identiques raideurs nationales.

quelques mètres

Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015, p. 126.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, ciné-plage, bataille, guerre, patrie | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2021

Étienne Faure, Tête en bas,

Sur les tombeaux d’Europe autrefois de l’Est

éclairés d’une mèche en flamme

les morts réclamaient la mémoire

alerte et vacillante

de ceux demeurés en surface, et des pensées profondes

gravées au burin dans la pierre

qui rappelleraient l’objet perdu de leur combat,

explicitant leur vie au fond du marbre

en quelques mots, numéros, ceux qu’on marque

ordinairement sur la peau pour ne pas

oublier ce qu’on devait faire

ce jour-là de sa vie, de son temps

— passer la frontière, défendre un pays —

sous la répétition des oies dans le ciel

avant l’énième migration en V

ou WW selon la langue.

vacille la mèche

Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 132.

Photo Chantal Tanet.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, tombrazu, objet perdu, migration | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2021

Étienne Faure, Et puis prendre l'air

L’ennui léger à la fenêtre enduré dès l’enfance, à regarder passer dans le ciel quelque chose, attendre un événement venu des nues, infime : un nuage effilé par le vent, la vitesse de l’avion disparu par l’embrasure des arbres, un V d’oiseaux très haut en solitude rebroussant leur chemin et lançant des signaux aux autres animaux restés au sol, cet ennui lentement scruté derrière la vitre avait changé progressivement de sens, glissé par la force des ans — nouveaux cirrus, autre altitude — parmi les nuages qui commençaient à s’amonceler, non plus singuliers mais pluriels — les ennuis. Et de loin le rire clair qui tout balaie au ciel de mars, à nouveau en mouvement.

Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, p. 103.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, ennui, ciel, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2021

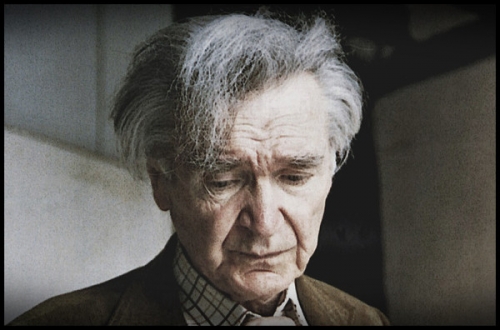

Cioran, Aveux et anathèmes

Il m’est impossible de savoir si je me prends ou non au sérieux. Le drame du détachement, c’est qu’on ne peut en mesurer le progrès. On avance dans un désert et on ne sait jamais où on en est.

La profondeur d’une passion se mesure aux sentiments bas qu’elle enferme et qui en garantissent l’intensité et la durée.

De tout ce qui nous fait souffrir, rien, autant que la déception, ne nous donne la sensation de toucher enfin au Vrai.

Un rien de pitié entre dans toute forme d’attachement, dans l’amour et même dans l’amitié, sauf toutefois dans l’admiration.

J’espérais de mon vivant assister à la disparition de notre espèce. Mais les dieux m’ont été contraires.

Cioran, Aveux et anathèmes, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1068, 1070, 1071, 1072, 1073.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, aveux et anathèmes, passion, attachement, vrai, disparition | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2021

Cioran, Aveux et anathèmes

Chaque fois que je vois un clochard ivre, sale, halluciné, puant, affalé avec sa bouteille sur le bord du trottoir, je songe à l’homme de demain s’essayant à sa fin et y parvenant.

C’est sous l’effet d’une humeur suicidaire qu’on s’entiche généralement d’un être ou d’une idée. Quelle lumière sur l’essence de l’amour et du fanatisme !

Ce qui date le plus, c’est la révolte, c’est-à-dire la plus vivante de nos réactions.

J’aimerais mieux offrir ma vie en sacrifice que d’être nécessaire à qui que ce soit.

Les nuits où l’on se persuade que tous ont évacué cet univers, même les morts, et qu’on y est le dernier vivant, le dernier fantôme.

Cioran, Aveux et anathèmes, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 2011, p. 1060, 1062, 1063, 1063, 1064.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, aveux et anathèmes, clochard, suicide, eévolte, sacrifice | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2021

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Vitalité de l’amour : on se saurait médire sans injustice d’un sentiment qui a survécu au romantisme et au bidet.

Deux victimes besogneuses, émerveillées de leur supplice, de leur sudation sonore. À quel cérémonial nous astreignent la gravité des sens et le sérieux des corps !

Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l’amour le frappe, de réagir en midinette.

Les événements tumeur du Temps.

L’insomnie est la seule forme d’héroïsme compatible avec le lit.

Cioran, Les syllogismes de l’amertume, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, p. 235, 237, 238, 242, 255.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, les syllogismes de l’amertume, amour, événement, insomnie | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2021

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Il est aisé d’être « profond » : on n’a qu’à se laisser submerger par ses propres tares.

Modèles de style : le juron, le télégramme et l’épitaphe.

Les « sources » d’un écrivain, ce sont ses hontes, celui qui n’en découvre pas en lui, ou s’y dérobe, est voué au plagiat ou à la critique.

Le public se précipite sur les auteurs dits « humains » ; il sait qu’il n’a rien à en craindre : arrêtés, comme lui, à mi-chemin, ils lui proposeront un arrangement avec l’Impossible, une vision cohérente du Chaos.

La peur de la sénilité conduit l’écrivain à produire au-delà de ses ressources et à ajouter aux mensonges vécus tant d’autres qu’il emprunte ou forge. Sous des « Œuvres complètes » gît un imposteur.

Cioran, Les syllogismes de l’amertume, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 2011, p. 173, 173, 174, 175, 176.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, les syllogismes de l’amertume, tare, style, chaos, sénilité | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2021

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Tant de pages, tant de livres qui furent aux sources d’émotion et que nous relisons pour y étudier la qualité des adverbes ou la propriété des adjectifs.

Combien j’aime les esprits de second ordre (Joubert, entre tous) qui, par délicatesse, vécurent à l’ombre du génie des autres et, craignant d’en avoir, se refusèrent au leur !

L’histoire des idées est l’histoire de la rancune des solitaires.

Rater sa vie, c’est accéder à la poésie — sans le support du talent.

Ne cultivent l’aphorisme que ceux qui ont connu la peur au milieu des mots, cette peur de crouler avec tous les mots.

Cioran, Syllogismes de l’amertume, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 2011, p. 169, 170, 170, 172, 173.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, aphorisme, délicatesse, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2021

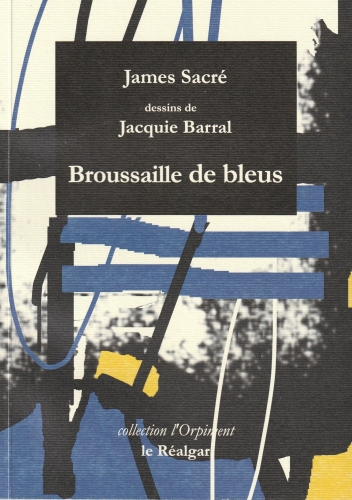

James Sacré, Broussaille de bleus : recension

Le titre engage deux thématiques récurrentes dans l’œuvre de James Sacré. "Broussaille", déjà apparu dans un titre en 2007 (Broussaille de prose et de poésie où se trouve pris le mot paysage), porte l’idée d’enchevêtrement, ici des divers bleus rencontrés dans les paysages. Le long poème du premier ensemble "Broussaille de bleus", évoque un moment et un lieu de l’adolescence ; le « bleu fougereuse » est rapporté à un village des Deux-Sèvres (Saint-Maurice-la-Fougereuse) pas trop éloigné du village natal ; la qualification arrête le lecteur : on pourrait donc proposer une nuance de bleu qui n’existe que pour soi ? le mot "fougereuse" entraîne le surgissement de souvenirs (la pause dans le travail de la ferme, la sortie du dimanche, le bal). Mais la couleur bleue n’est pas particulière à un moment et à un lieu, elle est présente dans « tous les paysages », dans tout ce que la mémoire peut remettre au jour, couleur liée à des rêveries et des désirs anciens, couleur des « charrettes peinturées de bleu », couleur aussi mêlée à d’autres — comme le rouge, absent ici mais essentielle dans l’imaginaire de James Sacré.

Se remémorer les bleus de l’enfance, c’est surtout savoir que cette enfance est « perdue ». Ces bleus sont trop éloignés pour pouvoir être réellement restituables, sinon dans l’imaginaire ; « la broussaille ça peut être / Aussi bleue que des oranges » ou « comme un dimanche ». On se souvient des vers d’Éluard dans L’amour la poésie, « la terre est bleue comme une orange / jamais une erreur les mots ne mentent pas ». Les mots ne mentent pas, renvoyant plus à une idée qu’à une image : le mot "orange" emporte dans un temps à jamais disparu, celui d’une enfance d’après-guerre où, au moment de noël, l’on recevait en présent non un jouet mais une orange, fruit alors encore peu répandu. Ainsi, avec le mot "bleu" est regroupée une variété de couleurs « bleues », c’est-à-dire une variété d’expériences dont la singularité échappe à la transmission. Serait-elle plus aisée si le poème était écrit avec des couleurs ? Mais la relation entre le mot écrit en bleu avec les autres mots ne dépend en rien de la couleur des caractères — le mot n’est pas la chose ; ce qui importe dans le poème, rappelle James Sacré, c’est le rythme et l’oublier, écrit-il avec humour, c’est s’exposer à avoir « un bleu au désir d’écrire ». On notera justement le souci constant du rythme dans cette poésie lue parfois à tort comme de la prose plus ou moins arrangée ; James Sacré choisit d’enfreindre une règle morphologique pour préserver un rythme, « Un assemblage de chose’ en bois : ses bras / ».

Au cours du temps, le même bleu se retrouve dans les pays parcourus, du Maroc aux États-Unis, par exemple celui d’un arbre tropical, le jaracanda, et les souvenirs d’autres bleus surgissent, mais éparpillés, mêlés, brouillés, comme si la mobylette bleue si souvent rencontrée autrefois s’était éloignée dans le temps plus que dans l’espace. Ce qui reste des souvenirs, ce sont les mots écrits, ce qui a été regardé se réduit aujourd’hui à quelques mots qui peut suggérer un autre temps au lecteur mais ne peut lui présenter une couleur. Peut-on alors restituer un paysage ?

Le second ensemble, "Relation paysages" débute par un poème, "Écrire un paysage", un des aspects les plus constants de la poésie de James Sacré. L’enchevêtrement des bleus est aussi important dans l’espace que dans le temps. Qu’en disent les mots de James Sacré quand il s’interroge à propos des quatre lieux qui sont le socle de sa poésie, Maroc, Italie, Vendée, États-Unis ? qu’est-ce que l’on peut « donner à voir » pour reprendre à nouveau Éluard ? Quoi qu’on fasse, le mot écrit ne restitue pas ce qui est « perdu ». Le peintre Jacquie Barral note au début du livre que les paysages « sont comme une trame de pensée, de mots, de noms de pays, lieux-dits perdus, bouts du monde devenus bouts de nous-mêmes » et James Sacré doute que l’écriture soit susceptible de faire partager cet ensemble hétéroclite et complexe. Est-il possible que le passé — le ruisseau de l’enfance ou les bleus rencontrés — soit transmis par la poésie ? Ou ne peut-il revenir au jour que pour celui qui l’a vécu ? Le simple fait de fréquenter les musées trouble toute tentative de transmission : ces arbres ne forment pas un paysage pour moi, ils ne sont pas visibles pour eux-mêmes mais évoquent très vite un Corot, un Cézanne, etc.

Écrire un paysage ça n’est pas le photographier

Pas le peindre non plus, ni même le décrire

Écrire un paysage on ne sait pas trop

Ce que cela veut dire.

James Sacré écrit sur le motif, dans un quartier de Montpellier ; devant une rangée d’arbres, il note le mot "peupliers", mais il ne renvoie pas plus aux peupliers vus à un moment précis qu’à ceux de l’enfance vendéenne ou à ceux d’un paysage du Colorado ou du Maroc. Ce que restituent les mots du poème, d’abord une forme et des sons, pas une image ni une singularité, et ce d’autant plus que ce qui constitue le paysage n’est pas immobile, aussi le poème ne peut-il être, à sa manière, qu’ « abstrait », et James Sacré invite justement à lire « Le poème comme un paysage » : sens et rythme.

James Sacré, Broussaille de bleus, Dessins de Jacquie Barral, collection l’Orpiment, Le Réalgar, 2021, 60 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 15 août.

Publié dans RECENSIONS, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, dessins de jacquie barral | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2021

Sculptures au bord du lac marin de Port d'Albret

Sculptures de Julien Féraud Oust, Ariège)

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculptures au bord du lac marin de port d'albret | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2021

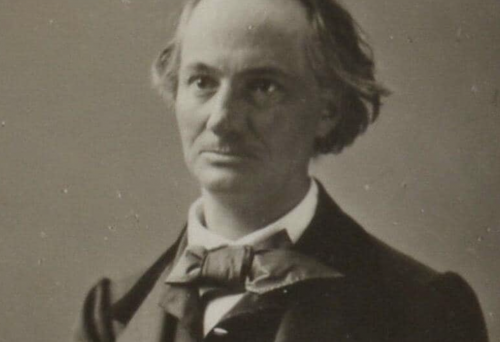

Baudelaire, Mon cœur mis à nu

Ne pouvant pas supprimer l’amour, l’Église a voulu au moins le désinfecter, et elle a fait le mariage.

Pourquoi l’homme d’esprit aime les filles plus que les femmes du monde, malgré qu’elles soient également bêtes ? — À trouver.

Ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour, c’est que c’est un crime où l’on ne peut pas se passer d’un complice.

Défions-nous du peuple, du bon sens, du cœur, de l’inspiration, et de l’évidence.

Le jour où le jeune écrivain corrige sa première épreuve, il est fier comme un écolier qui vient de gagner sa première vérole.

Baudelaire, Mon cœur mis à nu, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1283, 1283, 1284, 1287, 1288.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, mon cœur mis à nu, mariage, crime, épreuve | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2021

Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu

Pour guérir de tout, de la misère, de la maladie et de la mélancolie, il ne manque absolument que le goût du travail.

Sois toujours poète, même en prose. Grand style (rien de plus beau que le lieu commun).

Le premier venu, pourvu qu’il sache amuser, a le droit de parler de lui-même.

Relativement à la Légion d’Honneur : Si un homme a du mérite, à quoi bon le décorer. S’il n’en a pas, on peut le décorer, parce que [cela] lui donnera un lustre.

Être un homme utile m’a paru toujours quelque chose de bien hideux.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1266, 1267, Mon cœur mis à nu, 1271, 1272-3, 1274.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, mon cœur mis à nu, travail, style, mérite | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2021

Baudelaire, Fusées

Dieu est un scandale, — un scandale qui rapporte.

Il n’y a que deux endroits où l’on paie pour avoir le droit de dépenser, les latrines publiques et les femmes.

Ce qu’il y a d’enivrant dans le mauvais goût, c’est le plaisir aristocratique de déplaire.

Cet homme est si peu élégiaque, si peu éthéré, qu’il ferait horreur même à un notaire.

Après une débauche, on se sent toujours plus seul, plus abandonné.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1258, 1258, 1259, 1262, 1265.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, scandale, goût, élégiaque, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2021

Baudelaire, Fusées

À chaque lettre de créancier, écrivez cinquante lignes sur un sujet extra-terrestre et vous serez sauvés.

De la langue et de l’écriture, prises comme opérations magiques, sorcellerie évocatoire.

Il y a dans l’acte de l’amour une grande ressemblance avec la torture ou avec une opération chirurgicale.

Quand j’aurai inspiré le dégoût et l’horreur universels, j’aurai conquis la solitude.

Beaucoup d’amis, beaucoup de gants — de peur d’attraper la gale.

Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1250, 1256, 1257, 1258, 1258.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, amour, solitude, ami | ![]() Facebook |

Facebook |