23/10/2021

André Frénaud, Hæres

Sur la route

Douce détresse de l’automne,

des abois très lointains,

une échauffourée de nuages, comme un remuement

de souvenirs qui se cachent.

Et la lisière des peupliers pour donner figure

à la lumière qui va venir.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, sur la route, automne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

La fin

Partition de l’air

le chaud le froid

l’eau a

regagné

Ma belle,

cœur

calme

entre

dans la terre

LA FIN

Robert Creeley, Dire cela, traduction

Jean Daive, NOUS, 2014, p. 72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, la fin | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

Consolatio

Ce qui est parti est parti

Ce qui est perdu est perdu

Ce qui est senti comme battement —

ce qui est pensée, ce qui est maison,

Qui est ici, qui est là —

qu’est-ce que la patience aujourd’hui.

Quelle idée du monde,

pourquoi son écho en retour.

Aujourd’hui je commence —

Pourquoi craindre la fin.

Robert Creeley, Dire cela, traduction

Jean Daive, NOUS, 2014, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, consolation, patience | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

Retour

Paisible comme l’est la nature de ces lieux ;

Rue, plus douce, à demi-neige, à demi-pluie,

Sans fin, mais enfin très près des portes sombres.

Dedans, ceux qui toujours seront là,

Paisibles comme l’est la nature de ces gens —

Assez d’être ici et maintenant, et

De savoir que ma porte est l’une d’entre elles.

Robert Creeley, Dire cela, traduction Jean Daive,

NOUS, 2014, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, retour | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

Après Lorca

L’Église aime les affaires, et les riches

sont des hommes d’affaires.

Quand ils sonnent les cloches, le

pauvre accourt et quand un pauvre meurt,

il reçoit une croix

de bois, et ils expédient la cérémonie.

Mais quand un homme riche meurt, ils

promènent le saint sacrement

et la croix den or, et doucement, doucement

jusqu’au cimetière.

Les pauvres aiment

et pensent c’est fou.

Robert Creeley, Dire cela, traduction Jean Daive,

NOUS, 2014, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, traduction jean daive, église, pauvre, riche | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2021

Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, roman d'un déserteur

IV Éteignoir

Sengle, qui aurait voulu être réformé avant qu’on lui coupât les cheveux, se demandait soucieux s’il allait l’être ou non avant la plongée dans la livrée sordide. Il n’avait vu de près qu’une fois un militaire ; par hasard dans un wagon de troisième, près de Brest, un rapatrié nu sous sa capote et son pantalon. Par les trous des poches on voyait la peau sale. Il sentait le bran, la fièvre, le sperme, le cirage et la graisse d’armes. Les habits qu’on jeta à Sengle avait manifestement essuyé plusieurs corps de Tonkinois. Sengle comprit l’utilité au régiment des caleçons contre le contact de ces doublures. Désinfectées, soit, physiquement ; mais les relents y restaient en esprit. Détail aggravant : les chaussures. Tout ce qu’il y a de plus petit, chercha-t-il. Et il s’enlisa dans des boîtes de cuir de vingt-trois centimètres, laissant place au roulis et au tangage, râpant le talon de leur flux et forçant le cou-de-pied à des gymnastiques inconscientes pour les retenir avec l’hypocrisie d’un capitonnage de viscosité noire.

Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, roman d’un déserteur, Mercure de France, 1964 (1897), p. 19-20.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, les jours et les nuits, roman d’un déserteur, militaire, réforme | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2021

Ludovic Janvier (1934-2016), La mer à boire

17 octobre 1961 : le massacre des Algériens à Paris

Du nouveau sous les ponts

1

Paris 61 dix-sept octobre on est à l’heure grise

où le pays se met à table en disant c’est l’automne

lorsque silencieux venus des bidonvilles et cagnas

des Algériens français sur le soir envahissent

de leur foule entêtée les boulevards ils n’aiment pas

ce couvre-feu qui les traite en coupables

décidément ça fait trop d’arabes qui bougent

le Pouvoir envoie ses flics sur tous les ponts

nous montrer qu’à Paris l’ordre règne

il pleut sur les marcheurs et sur les casques il va pleuvoir

bientôt sur les cris sur le sang

2

Sur Hacène Boulanouar

battu puis jeté à l'eau

en chemise et sans connaissance

vers Notre-Dame il fait noir

le choc le réveille il nage

la France elle en est à la soupe

Et sur Bachir Aidouni

pris avec d'autres marcheurs

lancés dans l'eau froide aller simple

de leurs douars jusqu'à la Seine

Bachir seul retouche au quai

la France elle en est au fromage

Sur Kebach avec trois autres

qui tombent depuis le pont

d'Alfortville on l'aura cogné

moins fort puisqu'il en remonte

les frères où sont-ils passés

la France elle en est au dessert

Et sur les quatre ouvriers

menés d'Argenteuil au Pont

Neuf pour y être culbutés

dans l'eau noire en souvenir

de nous un seul va survivre

la France elle en est à roter

Et sur les trente à Nanterre

roués de coups précipités

depuis le pont dit du Château

quinze à peu près vont au fond

tir à vue sur ceux qui nagent

la France elle est bonne à dormir

3

Paris terre promise à tous les rêveurs des gourbis

leur Chanaan ce soir est dans l’eau sombre

ils ont gémi sous la pluie mains sur la nuque

c’est mains dans le dos qu’on en retrouve ils flottent

enchaînés pour quelques jours à la poussée du fleuve

c’est la pêche miraculeuse ah pour mordre ça mord

on en repêche au pont d’Austerlitz

on en repêche au quai d’Argenteuil

on en repêche au pont de Bezons la France dort

on repêche une femme au canal Saint-Denis

les rats crevés les poissons ventre en l’air les godasses

ne filent plus tout à fait seuls avec les vieux cartons

et les noyés habituels venus donner contre les piles

on peut dire qu’il y a du nouveau sous les ponts

la Seine s’est mise à charrier des Arabes

avec ces éclats de ciel noir dans l’eau frappée de pluie

Ludovic Janvier, La Mer à boire, Gallimard, 1987.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic janvier, la mer à boire, 17 octobre 1961, massacre des algériens | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2021

Claude Royet-Journous, L'amour d'une description

(...)

hors du cercle

une déchirure encore fraîche

aucune pierre ne change d’ombre

attenant frontalier avoisinant

un jardin d’enfance

peu importent les larmes

on contemple le désastre

« quand quelqu’un parle

je meurs »

Claude Royet-Journoud, L’amour

d’une description, dans KOSHKONONG,

numéro 20, été 2021, p. 7.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude royet-journoud, l’amour d’une description, dans koshkonong, déchirure | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2021

George Oppen, Poésie complète

Du désastre

En fin de compte l’air

Est la lumière nue du soleil dont il faut extraire

Les objets de valeur lyrique. À partir du désastre

Du naufrage, des familles entières campaient

Jusqu’à leurs taudis, et survivaient.

Là grâce à quelle morale

De l’espoir

Qui pour les fils

Achève sa métaphysique

Sur les pelouses étroites des maisons.

George Oppen, Poésie complète, traduction

Yves di Manno, Corti, 2011, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poésie complète, désastre, lyrique, espoir | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2021

George Oppen, Poésie complète

La source

Si la ville a des racines, c’est dans l’ordure

Ce sont des taudis. Même le trottoir

Est râpeux sous les pas.

— Dans un immeuble en brique

Noir le corps d’une femme

Brille. La lueur ; les inimaginables

Petits pieds s’effilent

Le cou-de-pied nu sur le sol en bois !

Cachée, déguisée

— et timide ?

La chaleur secrète

De la ville.

George Oppen, Poésie complète, traduction

Yves du Manno, Corti, 2011, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poésie complète, source, ra cine, ville | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2021

George Oppen, Poésie complète

Les langues

de l’apparence

parlent au cours du périple

imposé périple

immense on perd beaucoup à nier

cette force les instants les années

même mortels perdus

à nier

cette force les mots

issus de cette tornade qui sont

et ne sont pas les siens d’étranges

mots l’encerclent

George Oppen, Poésie complète, traduction

Yves di Manno, Corti, 2011, p. 311.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poésie complète, langue, mots | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2021

George Oppen, Poésie complète

Les circonstances

Les mots les plus

Simples disent que le brin d’herbe

Entrave

L’éclat

D’un astre

Pour projeter une ombre

Dans laquelle les insectes rampent

Près des racines ;

Père, père

De la paternité

Qui me hante, homme

Tremblant le plus nu

D’entre nous, ô père

observe

Près des racines

De l’herbe le présent

Créateur ce terrifiant

plongeon

Georges Oppen, Poésie complète,

traduction Yves di Manno, Corti,

2011, p. 165.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges oppen, poésie complète, circonstanes, insecte, racine | ![]() Facebook |

Facebook |

11/10/2021

Laure, Écrits retrouvés

(Journal intime de Laure établi par Jean Bernier)

Je ne peux plus lui parler mais que quelqu’un soit là et m’entende — que l’on sache.

Comprenez-vous j’ai été un éclair dans sa vie, à un moment très sombre de sa vie — un éclair —Moi je croyais en sa force et si nous parlions de sa vie et de sa force, il répondait : « Oh ! il n’y a rien, plus rien maintenant — tu es la vie — tu serais toute ma vie. »

J’avais peur. La conscience de mon insuffisance, de ma faiblesse, m’empêchait de sentir l’immensité de son amour.

Au moment où il était le plus confiant près de » moi... dans mes bras je doutais encore — il me semble me le rappeler. Écoutez, écoutez-moi, je vous en supplie, est-ce que je dis la vérité, suis-je bien moi-même en ce moment ou tout en moi est-il faussé à jamais ?

Laure, Écrits retrouvés, préface de Jérôme Peignot, Les cahiers des brisants, 1987, p. 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laure, Écrits retrouvés, préface de jérôme peignot, vérité, éclair | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2021

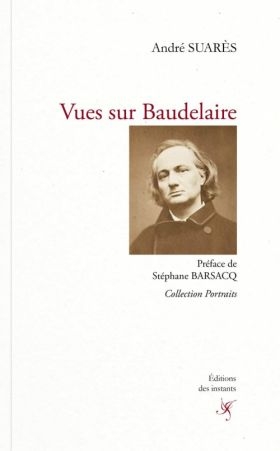

André Suarès, Vues sur Baudelaire

Il serait intéressant de comprendre pourquoi sans être oublié un écrivain reconnu perd une partie de ses lecteurs. C’est le cas d’André Suarès (1868-1948), pilier de la NRF à ses débuts, collaborateur régulier quand Paulhan en prend la direction, et dont l’œuvre poétique et les nombreux essais ont été appréciés aussi bien par Gide que par Joyce, Malraux, Artaud ou Claudel. Le voyage du condottière, écrit après plusieurs longs séjours, repris en Livre de Poche en 1996, reste indispensable pour qui aime l’Italie, mais il est l’auteur d’autres ouvrages toujours d’actualité. Yves-Alain Favre (1937-1992) avait entrepris d’en rééditer quelques-uns ; Stéphane Barsacq a pris le relais en rééditant Sur la musique (2013), Miroir du temps (2019) et, en 2017, un essai politique, Contre les totalitarismes : André Suarès, ardent dreyfusard, a dénoncé très vite ce que représentait Mussolini et analysé les dangers liés à l’accession d’Hitler au pouvoir.

Tout en poursuivant une œuvre poétique, il était aussi un essayiste passionné qui a écrit notamment à propos de Tolstoï, Villon, Pascal, Rimbaud, Shakespeare..., et de celui qu’il considérait comme le fondateur de la poésie moderne, Baudelaire. Tous les écrivains étudiés étaient « autant de masques », écrit Stéphane Barsacq qui a réuni sept articles publiés de 1911 à 1940, dont l’un autour des Fleurs du Mal et une préface au Spleen de Paris ; dans son introduction, s’appuyant parfois avec justesse sur les analyses d’Yves Bonnefoy, il relit l’œuvre de Baudelaire, et montre que Suarès a été le premier, dès 1911, à en affirmer l’importance. Si Baudelaire a « vécu d’imaginer », il est cependant présent dans son œuvre et « d’autant plus qu’il ne s’y est pas mis ».

Dès sa première étude, Suarès met à part Baudelaire, affirmant qu’il n’est pas un poète pour les « esprits parasites que le vent de la rhétorique soulève seul de la crasse des livres ». Le ton des essais est donné. L’œuvre de Baudelaire est « un raccourci d’homme avec toutes ses passions, ses folies, ses goûts, ses caprices, ses recherches exquises ou perverses, ses grâces et ses affectations, ou même ses ridicules. » L’essentiel est dit. Suarès ajoute, et c’est un propos récurrent, que Baudelaire conserve une forme ancienne — le sonnet — pour inventer une poésie nouvelle : poète classique, donc, par sa rigueur formelle, ce qui ne l’a pas empêché de comprendre « les temps nouveaux » — qu’il « a détestés » ; il qualifiait les journaux de son temps de « taudis de l’esprit ». Suarès voit en Baudelaire le vrai créateur du poème en prose : il a fait « à dessein ce qu’on a fait par hasard avant lui », il y a introduit le rythme, « mouvement même de la passion intérieure » et, en même temps, il sait « le prix du symbole, et la nécessité de l’inclure dans une arabesque stricte ».

Poète intérieur et, pour cela, séparé des hommes, sa vie étant un « désert pour l’anecdote » : il a vécu dans la solitude, comme le chat « toujours solitaire dans la maison ». Il a certes partagé une partie de sa vie avec Jeanne Duval, mais c’est sans doute pourquoi il a écrit que « La femme est naturelle c’est-à-dire abominable » — mot de théologien pour Suarès, qui voit l’œuvre de ce catholique dans l’impiété tourner autour de la damnation. Il voit aussi que la grande découverte de ce poète solitaire est sans doute d’avoir compris le rapport entre la mort et l’amour, rapport central chez plusieurs écrivains du XXe siècle. Il analyse par ailleurs le rôle de Paris, soit de la Ville — « la Ville avec un grand V » — qui donne aux poèmes leur unité : « elle est la seule, celle de l’esprit et de toutes les formes que peut prendre la vie ». Le mystère de la ville a suffi à Baudelaire qui a compris que l’exotisme, le seul peut-être indéfiniment à explorer, résidait dans le « voyage en esprit ».

Il y a une relation très forte de Suarès à Baudelaire et l’on n’a fait que suggérer l’étendue de ses analyses ; il faudrait reprendre ce qu’il écrit du lien de Baudelaire à Wagner, de la relation à Gœthe, à Keats, etc., mais également suivre son écriture. On peut en avoir une idée en lisant son portrait physique de Baudelaire :

Ces yeux brûlants et démesurés, si intenses dans la profondeur du retour sur soi-même ; ce front énorme, une esplanade d’Elseneur, cette tour dévastée, terrasse d’un clocher dont la pointe est tombée, et cette bouche ! C’est la bouche du prophète, aux bords repliés sur des paroles défendues, aux coins abaissés par le dégoût, gonflées par la colère, les lèvres de l’exil qui, dès longtemps, a résolu de désapprendre le baiser. [etc]

Stéphane Barsacq a réuni dans des annexes quelques textes de Suarès qui, sans être consacrés entièrement à Baudelaire, complètent heureusement l’ensemble, en particulier des articles à propos du vers, de la rime et du sonnet. Il joint une bibliographie qui retient toutes les rééditions après la disparition du poète et quelques ouvrages de référence, dont le "Dossier Suarès" de la revue Nunc (n° 49, 2020). Vues sur Baudelaire est publié par les éditions des instants en même temps qu’un livre de poèmes de Denise Le Dantec, Ô Saisons, tous deux dans une présentation élégante et soignée. Il faut louer ce pari de commencer son activité d’éditeur en donnant à lire en même temps un écrivain de notre proche passé trop négligé et une écrivaine d’aujourd’hui.

André Suarès, Vues sur Baudelaire, préface Stéphane Barsacq, éditions des instants, 2021, 192 p., 15 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le11 septembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, vues sur baudelaire, stéphane barsacq | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2021

Philippe Jaccottet, Ponge, pâturages, prairies

En se rejoignant

elles deviennent silencieuses

les eaux de montagne

Qu’a donc voulu dire Buson en écrivant ce haïku, sinon, apparemment, ceci : qu’au moment où confluent au fond de la vallée les torrents descendus des montagnes, on cesse d’entendre le bruit de leurs eaux ? Belle découverte !

Il se trouve toutefois que l’extrême concision du haïku, en ne laissant passer dans les mots que quatre éléments : la montagne, les eaux, leur confluence et le silence qui s’ensuit, en les associant comme elle le fait dans un mouvement et une sorte de métamorphose, permet au poète de susciter, autour de ce presque rien, un espace ouvert où la rencontre de ces éléments, dont chacun est lié pour nous à un nombre très élevé de correspondances intérieures, de souvenirs et de rêves peut prendre sa plus large et plus profonde résonance. En cela, de surcroît, sans avoir l’air d »’y toucher, sans que cette notation qui serait, formulée autrement, à la limite de l’insignifiance, soit aucunement montée en épingle.

Philippe Jaccottet, Ponge, pâturages, prairies, le bruit du temps, 2015, p. 47-48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, ponge, pâturages, prairies, haïku, buson, correspondances | ![]() Facebook |

Facebook |