20/11/2021

Aragon, La Grande Gaîté

Fillette

Je voudrais lécher son masque ô masque

Saphir blanc

Tes cheveux carrés

Fourrure

Ô sacré nom de dieu de rouge aux lèvres

Murmure

Esquisse enfant bleu pâle

Je voudrais

Léchere

Ton casque

Ô tutu

Aragon, La Grande Gaîté, dans Œuvres poétiques

complètes, I, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 413.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaîté, fillette, masque | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2021

Aragon, Persécuté persécuteur

Front rouge

Une douceur pour mon chien

Un doigt de champagne Bien Madame

Nous sommes chez Maxim’s l’an mil

neuf cent trente

On met des tapis sous les bouteilles

pour que leur cul d’aristocrate

ne se heurte pas aux difficultés de la vie

des tapis pour cacher la terre

des tapis pour éteindre

le bruit de la semelle des chaussures des garçons

Les boissons se prennent avec des pailles

Délicatesse

Il y a les fume-cigarette entre la cigarette et l’homme

des silencieux aux voitures

des escaliers de service pour ceux

qui portent les paquets

et du papier de soie autour des paquets

et du papier autour du papier de soie

du papier tant qu’on veut Cela ne coûte

rien le papier ni le papier de soie ni les pailles

ni le champagne ou si peu

ni le cendrier réclame ni le buvard

réclame ni le calendrier

réclame ni les lumières

réclame ni les images sur les murs

réclame ni les fourrures sur Madame

réclame réclame les cure-dents

réclame l’éventail et réclame le vent

rien ne coûte rien et pour rien

des serviteurs vivants tendent dans la rue des prospectus

(...)

Aragon, Persécuté persécuteur, dans Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 493-494.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, persécuté persécuteur, front rouge | ![]() Facebook |

Facebook |

18/11/2021

Aragon, Le paysan de Paris

Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont

Par ces temps magnifiques et sordides, préférant presque toujours ses préoccupations aux occupations de mon cœur, je vivais au hasard, à la poursuite du hasard, qui seul parmi les divinités avait su garder son prestige. Personne n’en avait instruit le procès, et quelques-uns lui restituaient un grand charme absurde, lui confiant jusqu’au soin des décisions infimes. Je m’abandonnais donc. Les jours coulaient à cette sorte de baccara tournant. Une idée de moi-même était tout ce que j’avais en tête. Une idée qui naissait doucement, qui écartait doucement les ramures. Un mot oublié, un air. On le sent lié à tout soi-même, et comme une forme qui en recherche une autre avec sa lanterne au milieu de la nuit, la voyez-vous qui va et vient, ou prend le moindre pli de terrain pour un homme, l’arbuste ou quelque ver luisant. Dans ce calme et cette inquiétude alternés qui formaient alors tout mon ciel, je pensais comme d’autres du sommeil, que les religions sont des crises de la personnalité, les mythes des rêves véritables. J’avais lu dans un gros livre allemand l’histoire de ces songeries, de ces séduisantes erreurs.

Aragon, Le paysan de Paris, dans Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 226.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le paysan de paris, le sentiment de la nature aux buttes-chaumont | ![]() Facebook |

Facebook |

17/11/2021

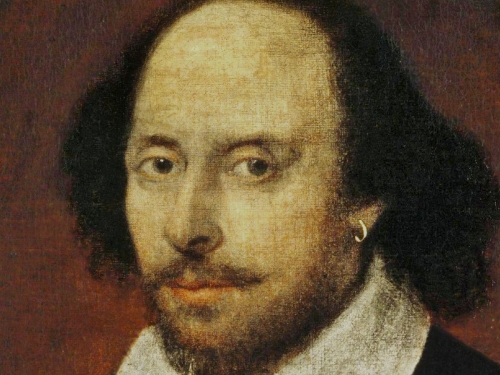

Shakespeare, Sonnets

81

Soit je vivrai pour composer ton épitaphe,

Soit tu me survivras, moi pourrissant en terre,

La mort ne peut d’ici dérober ta mémoire,

Même quand je serai tout entier oublié

Ton nom grâce à mes vers aura vie immortelle,

Si je dois (disparu) mourir au monde entier,

La terre m’offrira une tombe ordinaire

Quand tu reposeras au fond des yeux des hommes.

Tu auras pour tombeau mes doux et nobles vers

Que reliront sans fin des yeux encore à naître

Et des langues à venir rediront ton être,

Quand tout ce qui respire au monde expireras ;

Toi tu vivras toujours (ma plume a cette force)

Où le souffle prend souffle, dans la bouche des hommes.

Shakespeare, Sonnets et autres poèmes, traduction Jean-Michel Déprats, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 409.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, jean-michel déprats, épitaphe, immortalité, souffle | ![]() Facebook |

Facebook |

16/11/2021

Shakespeare, Sonnets

5

Ces heures, dont l’œuvre raffinée a créé

Ce regard merveilleux où tous les yeux s’attachent,

Seront plus tyranniques envers leur propre ouvrage,

Détruisant tout ce qui excellait en beauté.

Car, jamais en repos, le temps mène l’été

Jusqu’au hideux hiver et l’anéantit,

Sève toute glacée, feuilles vertes en allées,

Beauté vêtue de neige et partout nudité,

Alors s’il ne restait de l’été un parfum,

Liquide emprisonné entre des murs de verre,

La beauté et sa puissance d’engendrer mourraient

Sans même laisser un souvenir de ce qu’elles furent.

Mais les fleurs distillées, confrontées à l’hiver,

Perdent leur apparence, leur essence survit.

Shakespeare, Sonnets et autres poèmes, traduction Jean-Michel Déprats, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 257.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, jean-michel déprats, beauté, hiver, été | ![]() Facebook |

Facebook |

15/11/2021

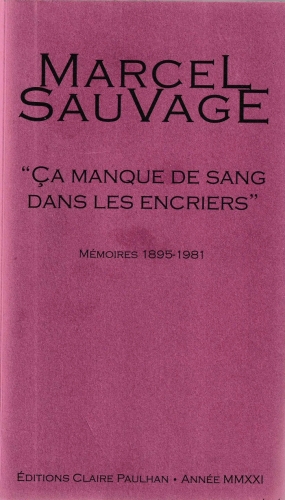

Marcel Sauvage, Mémoires 1895-1981 : recension

Marcel Sauvage (1895-1988), comme nombre d’écrivains du XXème siècle, n’est plus beaucoup lu bien que plusieurs de ses écrits (romans et essais) soient toujours réédités. Ses Mémoires ne le feront peut-être pas redécouvrir, mais ils se suffisent à eux-mêmes ; recueillis en 1980 par Jean José Marchand, restés inédits et déposés à l’IMEC, ils constituent un ensemble énorme et passionnant d’informations sur la vie littéraire mais qui déborde ce domaine. Dans cette traversée du siècle, Marcel Sauvage s’attribue parfois un rôle qu’il n’a pas eu, cherchant parfois une reconnaissance qu’il estimait lui faire défaut, les notes de Vincent Wackenheim, on y reviendra, remettent toujours les choses en place et complètent les données chaque fois que nécessaire.

Anarchiste pacifiste, engagé volontaire en 1914, Marcel Sauvage a appartenu à la génération des tranchées et des massacres de la Première Guerre mondiale. Il a vu un soldat le corps « écartelé » par un obus : « Des images comme celles-là m’ont rendu encore plus pacifiste dès le début ». Alors qu’il a été atteint par le gaz au chlore, un lieutenant exige qu’il parte à l’attaque et le traîne au bord de la tranchée : ses camarades fusillent ce fou de guerre et lui sauvent la vie. Il a conservé longtemps son idéal, acceptant progressivement des compromis pour, à la fin des années 1920, accepter des concessions, « Mon anarchisme muait peu à peu en scepticisme souriant ». Plus tard, il se rangera du côté du pouvoir en place ; alors qu’il passe la plus grande partie de la Seconde Guerre mondiale en Tunisie pour éviter une probable arrestation, donc qu’il connaît le sort des habitants, il ne comprend pas la révolte de Sétif du 8 mai 1945, violemment réprimée ; pour lui les exactions des Algériens, dont plusieurs milliers sont tués, sont aussi condamnables que la répression par l’armée.

Si l’on revient à sa petite enfance parisienne, elle ne fut pas des plus heureuses. Après quelques années à Vendôme, il rejoint le lycée de Beauvais ; élève brillant, il prend en charge un jeune boursier pauvre, Pierre Pucheu, qui devient ministre de l’intérieur dans le gouvernement de Pétain. Marcel Sauvage prouve jusqu’au bout que l’amitié n’est pas un vain mot et a défendu Pucheu, essayant devant le tribunal militaire réuni en Algérie de démontrer qu’il n’était pas inféodé au nazisme, sans peut-être comprendre le rôle des uns et des autres dans la politique de Vichy. Son plaidoyer n’a pas convaincu les juges et Pucheu a été fusillé le 20 mars 1944 ; quant à Marcel Sauvage il sera violemment attaqué par les communistes pour son témoignage et même agressé physiquement.

On ne peut résumer cinquante années d’activité d’écriture. Marcel Sauvage, après 1918, trouve une place de correcteur, donne des contes au journal Le Matin dont Colette est directrice littéraire : c’est sa première entrée dans le monde de la presse, qu’il ne quittera plus. Poète très influencé par Max Jacob (il sera lauréat du prix Max-Jacob en 1953) et André Salmon, il a observé les mouvements littéraires, participé à plusieurs d’entre eux, collaboré à de très nombreuses revues (dont les Cahiers du Sud), travaillé comme journaliste, puis grand reporter à L’Intransigeant, ensuite à l’agence internationale de presse Opera Mundi quand le journal est racheté et prend une orientation plus à droite. Gérant d’un hôtel à Tunis pendant la guerre, il écrit dans Tunis-soir avant de diriger en 1942 Tunisie, Algérie, Maroc (T.A.M.). Après 1945, il a animé des émissions de radio.

Membre du jury du prix Renaudot à partir de 1927 et jusqu’en 1981, très tôt critique d’art et critique littéraire, il a connu des écrivains et des peintres : Malraux dès 1920 (publié dans la revue Action qu’il avait fondée avec Florent Fels), Cendrars, Édouard Dujardin, Laurent Tailhade, Léon-Paul Fargue (qui « avait en tête les endroits de Paris ouverts nuit et jour »), etc., et les peintres Pascin, Kisling, Vlaminck, etc. Lecteur attentif, il parle, dans une conférence de 1925, de Jouve, Supervielle, Picabia et Éluard, tous fort peu connus. Dans les années 1950 il découvre, pour la Série Noire de Marcel Duhamel, Albert Simonin (Touchez pas au grisbi) et Auguste Le Breton (Du rififi chez les hommes). Il fait aussi dans ces mémoires le portrait toujours précis et vivants de quelques-uns de ses contemporains, ainsi d’André Suarès, rencontré au début des années 1920 :

(..) malgré mes articles toujours favorables, je n’ai pas bien connu André Suarès. Je savais seulement qu’il avait refusé qu’on lui installe l’électricité (ne parlons pas de téléphone) et qu’il recevait un flambeau à la main à son domicile de la rue Cassette, dans la puanteur de ses innombrables chats. Il pensait qu’il n’était pas à sa place, et c’était vrai en un sens, car il mérite d’être considéré comme un très grand. Cependant il est déjà apprécié et considéré par un petit nombre comme un génie. (etc.)

Il faut lire la préface de Vincent Wackenheim, elle retient les moments saillants de la vie de Marcel Sauvage et ajoute des éléments absents des Mémoires, notamment à propos de sa vie privée. Le lecteur d’aujourd’hui serait perdu dans l’abondance des faits relatés et les notes qui accompagnent le texte sont indispensables pour les comprendre, reconstituer des contextes et, ce qui n’est pas négligeable, elles sont toujours agréables à lire. Elles sont précieuses jusque dans les détails ; ainsi, le premier numéro de la revue Action étant imprimé en caractères Plantin (p. 142), une note précise (note 6) porte sur Christophe Plantin (1520-1589) et la création du caractère ... Elles apportent aussi régulièrement un peu de fantaisie dans une matière, les notes, qui en manque habituellement ; par exemple, quand Marcel Sauvage raconte qu’il observait à la jumelle, avec un ami, les « priapées » qui avaient lieu dans le petit square derrière Notre-Dame, une note commente avec humour « Nous n’avons pas pu confirmer que ce parc était alors connu comme lieu de débauche ».

Vincent Wackenheim a ajouté de brèves mais abondantes annexes : des articles critiques des livres de Marcel Sauvage, la préface d’Édouard Dujardin pour Cicatrices, un portrait par André Salmon, un autre par Armand Guibert, etc. Suivent le catalogue de la vente aux enchères en 1983 des eaux-fortes, aquarelles, gouaches de MS, des repères biographiques précis, une liste des noms cités — plusieurs centaines ! Comme tous les livres des éditions Claire Paulhan, une riche iconographie accompagne le texte.

Marcel Sauvage, Mémoires 1895-1981, recueillis par Jean-José Marchand, édition et préface de Vincent Wackenheim, Claire Paulhan, 2021, 524 p., 33 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 octobre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel sauvage, mémoires 1895-1981, recueillis par jean-josé marchand | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2021

Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous

Il était une fois

un trille dans la forêt

l’air ouvert devant moi

s’était déjà re

fermé un chevreuil me

surprit comme une

pensée soudaine

derrière l’écran

Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous,

Héros-Limite, 2021, p. 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, trille, chevreuil | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2021

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Berger dans les boues, bête déchirée, mise

en pièces, en lambeaux jetée, brûlée, de tige

visitée et peinte, traversée, à l’étang mise

sous la glace et touchée par la main , montrant

les entrailles dans la maison, les quartiers, les fleurs,

poitrine vide, fontaine coulée, fontaine fondue,

qui, au milieu des champs, lève le bras de plomb

et dévore le mouton et le veau, ouvrant une bouche

profonde où tombe le jour, du ciel au jardin, et pue,

pue, pauvre.

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,

1986, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2021

Eugène Savitzkaya, Capolican

Il importe à présent de parler du coq que d’aucuns trouvent infâme et malfaisant. Il est cupide, boutiquier, criard, mais lorsqu’on arrive à le surprendre dans son intimité on ne peut qu’être attendri par cet animal.

Sur l’établi de bois où il a installé sa maison, il joue comme il peut aux heures creuses de la journée. Il s’est fabriqué un chariot rt il fait la navette d’un bout à l’autre de la table. Aux grincements des roues se joignent les raclements de son bec sur la craie du mur. Dessiner la lune n’est pas chose aisée même pour un marabout de cette envergure. Il dresse des plans de machines d’une telle précision que l’on voit tourner les disques et les courroies, la demi-lune prise dans un amas inextricable des fils. Il poursuit des lignes blanches qui disparaissent dans des trous.

(...)

Eugène Savitzkaya, Capolican, 1987, p . 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, capolican, coq, intimikté, maison | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2021

Jean-Philippe Salabreuil, L'inespéré

Au corps perdu de la beauté

Ô dans l’obscur délice de l’issue

Vers toi qu’est-ce qui soudain m’illuminait

D’une brûlure graciée lorsque je sus

Qu’il est au-delà du suffocant ressaut de neige

Dans l’être le feu d’un monde qui se leva ?

Mais regarde une fois encore (et tu vas

Te fermer bientôt sur l’or de la vie

Comme l’œil noir de l’eau) mes yeux sont dans la mort !

Je te vois n’ai-je su te ravir à toi ravie

Déjà que tu étais d’une aile blanche au corps

Perdu de la beauté au creux de la terre

Et ne t’aimerai plus jamais en ce monde clair ?

À moi fermée ! ne me regarde plus demeure

Une porte d’or close au fond des cieux meurs

Heureuse de m’aimer mourir de moi aimée

(Je te veille en ta nuit veille à mes jours mais

Ne te sois pas rouverte aux neiges de l’oubli

Quand je te rejoignais te rouvrir accomplie)

Et dans le blanc délire de l’essor

Et moi de ces lys en démence vers elle

Était un ange d’or qui parmi le réel

Voluptueux et noir a brillé comme l’aurore

Éclairant de ses dons les panneaux condamnés !

J’allais dans les feux de la voûte où sont nés

Les visages dorés du rêve (ils montent

Leurs yeux clos dans la gloire éternelle mais

Jamais s’éveilleront-ils ?) dans les anneaux du monstre

Où l’âme a reconnu la crypte du secret !

Qu’est-ce alors qu’il n’y eut plus que moi parmi

Les régions neigeuses de l’étoile ennemie ?

Alors à l’extrême le mur éternel blanc

Chanta comprenant une porte qui chante

Et s’ouvre dans le noir à l’état de soleil

(Une flamme s’élevait qui fut toi) merveille

Que ce feu dans le froid de la mort quand nous

Fûmes ce feu à l’astre où les âmes renouent !

Jean-Philippe Salabreuil, L’inespéré, Le Chemin, Gallimard,

1969, p. 91-92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, l'inespéré, au corps perdu de la beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2021

Dominique Meens, Ornithologie du promeneur

Arrivée précipitée du merle à son pupitre

Ponctuée d’une dynamique ponctuation de la queue, suivie d’une pause silencieuse, courte absence, bref repliement sur soi d’une première inspiration. Ne fermez pas les yeux, il n’y a rien à imaginer, surtout pas un décor, aussi merveilleux fût-il. Je vous concède l’Opéra, certainement, vous trouvez les coulisses, les salles obscures où sont données les répétitions du chant. Le triomphe du merle a déjà eu lieu. Un récital débute ici tandis qu’ailleurs s’estompe le brouhaha du parterre ; récital d’un genre nouveau puisqu’il intègre ses propres commentaires et critiques, ornementations baroques mais fermes et décidées. Notez en passant que les accès ne seront interdits à aucun moment de cette journée de février — notre cousin compte avec les saisons, comment pourrait-il en être autrement, mais nous voyons par exemple qu’il n’annonce pas le printemps.

Dominique Meens, Ornithologie du promeneur, éditions Allia, 1995, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique meens, ornithologie du promeneur, merle, chant, opéra | ![]() Facebook |

Facebook |

09/11/2021

Sainte-Beuve, Joubert

Joubert

Sérieusement, la plaie littéraire de ce temps, la ruine de l’ancien bon goût (en attendant le nouveau), c’est que tout le monde écrit et a la prétention d’écrire autant et mieux que personne. Au lieu d’avoir affaire à des esprits libres, dégagés, attentifs, qui s’intéressent, qui inspirent, qui contiennent, que rencontre-t-on ? des esprits tout envahis d’eux-mêmes, de leurs prétentions rivales, de leurs intérêts d’amour propre, et, pour le dire d’un mot, des esprits trop souvent perdus de tous ces vices les plus hideux de tous que la littérature seule engendre dans ses régions basses. J’y ai souvent pensé, et j’aime à me poser cette question quand je lis quelque littérateur plus ou moins en renom aujourd’hui : « Qu’eût-il fait sous Louis XIV ? qu’eût-il fait au dix-huitième siècle ? » J’ose avouer que, pour un grand nombre, le résultat de mon plus sérieux examen, c’est que ces hommes-là, en d’autres temps, n’auraient pas écrit du tout. Tel qui nous inonde de publications spécieuses à la longue, de peintures assez en vogue, et qui ne sont pas détestables, ma foi ! aurait été commis à la gabelle sous quelque intendant de Normandie, ou aurait servi de poignet laborieux à Pussort. Tel qui se pose en critique fringant et de grand ton, en juge irréfragable de la fine fleur de poésie, se serait élevé pour toute littérature (car celui-là eût été littérateur, je le crois bien) à raconter dans le Mercure galant ce qui se serait dit en voyage au dessert des princes. Un honnête homme, né pour l’Almanach du Commerce, qui aura griffonné jusque-là à grand’peine quelques pages de statistique, s’emparera d’emblée du premier poème épique qui aura paru, et, s’il est en verve, déclarera gravement que l’auteur vient de renouveler la face et d’inventer la forme de la poésie française. Je regrette toujours, en voyant quelques-uns de ces jeunes écrivains à moustache, qui, vers trente ans, à force de se creuser le cerveau, passent du tempérament athlétique au nerveux, les beaux et braves colonels que cela aurait faits hier encore sous l’empire. En un mot, ce ne sont en littérature aujourd’hui que vocations factices, inquiètes et surexcitées, qui usurpent et font loi. L’élite des connaisseurs n’existe plus en ce sens que chacun de ceux qui la formeraient est isolé et ne sait où trouver l’oreille de son semblable pour y jeter son mot. Et quand ils sauraient se rencontrer, les délicats, ce qui serait fort agréable pour eux, qu’en résulterait-il pour tous ? car, par le bruit qui se fait, entendrait-on leur demi-mot ; et, s’ils élevaient la voix, les voudrait-on reconnaître ? Voilà quelques-unes de nos plaies.

Charles Auguste Sainte-Beuve, "Joubert", Revue des Deux-Mondes, 1838, p. 666 et sv.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles auguste sainte-beuve, "joubert", monde littéraire, critique | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2021

Liliane Giraudon, Le travail de la viande

ce printemps

Mandelstam fait un tabac

au box-office

il surpasse Khlebnikov

pas compliqué

de comprendre pourquoi

toi qui as connu et vu

le cheval de la guerre civile

inclinant ses dents jaunes

arracher puis manger

l’herbe humaine

tu mesures pourquoi

Vélimir inlocalisable

garde aujourd’hui

encore cette allure d’étoile pestiférée

Liliane Giraudon, Le travail de la viande, P. O. L, 2019, p.92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, le travail de la viande, mandelstam, khlebnikov | ![]() Facebook |

Facebook |

à la rencontre de quelques oiseaux

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : à la rencontre de quelques oiseaux | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2021

Antoine Emaz, Jours

2. 03. 08

la peur

la mémoire noire

on ne la rappelle paa

elle vient

quand elle veut

ou peut-être un signal

d’un ultra son de vivre

elle remonte

on lui fait sa place

sans parler

on attend qu’elle reparte

par le premier train de nuit

*

le plus souvent

quand on l’entend venir

on commence par prendre un verre

et s’occuper de tout et rien

histoire

d’espérer qu’elle passera

à quelques pas

sans voir

ou la sale bête

taupe

parfois ça marche

on ne la revoit plus

elle ne faisait que passer

elle a jeté son froid

rappelé assez que l’on était

poreux

Antoine Emaz, Jours / Tage,

Éditions en forêt / Verlag im Wald,

2009, p. 109 et 111.

Photo T. H., 2007

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, jours, peut, mémolire | ![]() Facebook |

Facebook |