21/03/2016

Jean-Claude Pinson, Alphabet cyrillique : recension

Il faut commencer par la quatrième de couverture, Jean-Claude Pinson y prévient le lecteur, Alphabet cyrillique est un « livre au genre délibérément indécis » qui, notamment, mêle « micro-fictions, bribes de poèmes, fragments autobiographiques, dialogues et jeux sur les langues ». À quoi s’ajoutent « un abécédaire enfantin, contenant un bestiaire, un livre sur l’art d’être grand-père et même un manuel de russe pour grands débutants ». Ce pourrait être, puisque le lecteur se déplace de Tharon-Plage, près de Nantes, à divers lieux en Russie, un journal, genre en effet plutôt ‘’indécis’’, mais le narrateur proteste, « on ne va quand même pas céder à la facilité du récit de voyage ». Le lecteur, déconcerté, se réjouit alors d’un sous-titre prometteur, ‘’album, mode d’emploi », mais le commentaire qui suit ne peut le rassurer : après avoir lu « oui, c’est un album, juste un album », il apprend que « Bien sûr vous pouvez le feuilleter, juste tourner les pages. Et même en sauter tant que vous voulez ». Mais de quoi donc s’agit-il ? Pour l’Académie française au xixe siècle, l’album permettait de noter des faits, des rencontres remarquables, etc., au cours d’un voyage. C’est bien ce que l’on découvre dans l’Alphabet cyrillique, avec beaucoup, beaucoup d’autres éléments bien éloignés de ce qu‘offre un album. On trouve d’ailleurs au fil des pages des tentatives pour définir autrement le livre ; pas un roman, non, plutôt « Un pot-pourri d’anecdotes (...), qui s’en vont zigzaguer en tous sens ». Pourquoi pas ? mais c’est encore négliger bien des aspects, et l’on a le sentiment que le lecteur, comme l’auteur, ne parviendra pas à « voyager confortablement jusqu’au bout de ce foutu livre ».

Recommençons autrement la lecture, et voyons ce qui la rend confortable.

Comme dans certains récits et, toujours, dans une pièce de théâtre, tout commence par la présentation des personnages qui évoluent ensuite dans le livre. Quatre seulement sont de notre époque, le narrateur Aïe Ivanovitch, dit aussi Aïe-et-moi, dont les caractéristiques sont largement empruntées à Jean-Claude Pinson, sa petite fille Alice, ou Alissa, Alissenka, le bolchévik Caelebs, dont le nom latin signifie ‘’célibataire’’, et les 33 lettres de l’alphabet cyrillique. Les autres figures, très présentes, sont des avatars, des incarnations : écrivains : Lermontov, Beaudelaire (« Se prend pour le vrai Baudelaire ») et Leopardi, ou philosophe : Kojève. Cette petite équipe, qui prend le train, l’avion et se déplace de Moscou à la Sibérie, donne son avis sur les faits du monde, commente les habitudes de ceux qu’elle rencontre, critique la politique colonialiste de la Russie, compare, admire, condamne, bref : vit et livre souvent une analyse argumentée de ce qu’elle observe. On ne s’étonne pas, par exemple, que le russe akoula, ‘’requin’’, évoque rapidement l’hélicoptère du même nom qui expédie des roquettes sur les civils ; le décembriste que fut Lermontov, apprenant l’action des Pussy Riot, manifeste son admiration ; un parallèle est fait entre la guerre en Tchétchénie, avec les bombardements de Grozny, et la guerre d’Algérie, et un texte de Pouchkine est cité à propos de la haine des Tcherkesses pour les Russes.

L’actualité, l’Histoire qui se vit, n’occupe pas, loin s’en faut, tout le livre, et le narrateur y insiste, se mêle « à la très grande notre histoire minuscule ». Des fragments autobiographiques dispersés renvoient à la vie de Jean-Claude Pinson, mais peu importe parce qu’elles apparaissent comme des séquences romanesques ; ainsi, le récit du grand-père relatif à sa captivité pendant la guerre de 14-18 avec des Russes, ou le souvenir d’enfance de l’hiver à la campagne, avec un mode de chauffage archaïque (bouses de vache séchées), et le suicide de la tante dans un étang, « histoire de moujik, déjà, bien avant qu’on lise (...) la moindre ligne de Tolstoï ou Dostoïevski. » Ces deux fragments lient la vie du narrateur à la Russie, comme la relation de l’achat, dans une librairie parisienne de Un héros de notre temps ; il s’agit d’un roman de Lermontov, dont des éléments de la vie sont rapportés ici et là, par le narrateur ou l’avatar de l’intéressé, avatar qui est supposé lire un de ses poèmes. D’autres écrivains russes ou soviétiques apparaissent, Gogol et Le Manteau, Venedikt Erofeïev (1938-1990), Vassili Grossman, Daniil Harms, Ossip Mandelstam, Maïakovski, Anna Akhmatova, Essénine, Nabokov, Tourgueniev, Tsvétaïéva, Chalamov, etc., beaucoup ayant été victimes de la terreur stalinienne.

N’y aurait-il donc que des écrivains russes à lire ? Non, pas du tout, et même en parcourant la Russie le narrateur cite volontiers Deleuze et Hölderlin — « allez direct à ses poèmes », évitez les commentaires de Heidegger ! —, Mallarmé (sous la forme ‘’Mllrm’’) et Bataille, ou Emmanuelle Pireyre, bien vivante, et les allusions à d’autres ne manquent pas : « Pierrot le creusois » pour Pierre Michon, « le goût de quel Orient désert » rappelle à notre mémoire Bérénice de Racine, « L’amour la poésie » renvoie à Éluard, « philosopher dans le boudoir » à Sade et (il) « se voit expédié loin de rueil » à Queneau. On relèvera d’autres clin d’œil qui évoquent par exemple Beckett, Gabriel Garcia Márquez ou, plus explicite, un film de Robert Bresson. Oui, on voit bien que c’est un livre plein de lectures. Et de musique ; pas seulement celle de Janacek et Chostakovitch. Si Jean-Claude Pinson parle de l’ « art jazzy de la surprise » de Pouchkine, c’est qu’il est aussi un passionné de jazz(1) : on lit les noms d’Eric Dolphy, d’Archie Shepp, d’Ornette Coleman...

Il y a une vraie jubilation à énumérer ces mots particuliers que sont les noms de personnes. Lermontov, c’est aussi Lermantov, Lerma, Michel (pour Mikhaïl), l’acronyme M. I. L., ou encore Fantômas ; les noms de personnages de romans russes forment un poème, tout comme les diminutifs de prénoms féminins russes, en écriture cyrillique et latine. Cette jubilation est constamment lisible dans l’usage de la langue russe, dans l’introduction ici et là de mots anglais, allemands, latins, dans les nombreux jeux de mots (« appariés / à parier », « émeu / émeute / enrhumeu », « réalité longue / réalité langue », etc.), dans des titres de séquences (« palais et népalais », « spage de dératage », « fleuve amour et mignon lignon », etc.).

Mais tout cela rendrait la lecture confortable ? Oui ! même si bien des genres sont mêlés, le livre est fortement construit, et donc le lecteur ne s’égare jamais : les séquences suivent l’ordre de l’alphabet cyrillique. Pour chaque lettre, des mots servent d’exemples et permettent toutes les digressions et tous les jeux d’une langue à l’autre, et l’on sait bien que l’alphabet est du côté de l’apprentissage du sens des mots, donc de la connaissance du monde — ce n’est pas un hasard si la dernière page s’achève sur la salamandre, précisément sur la question de la petite Alice-Alissa, « c’est quoi une salamandre ? ». Dernière page avant les index et, à nouveau, une foule de noms.

Résumons, si cela est possible. Alphabet cyrillique est une somme qui évoque, toujours discrètement, une vie militante, des lectures, des voyages, des enthousiasmes, qui prouve une curiosité sans cesse en éveil — et sans cesse réveillée par la présence de l’enfance —, où l’on regarde les choses avec l’humour de qui aurait voulu que le monde change un peu, mais « Dégringoler, nos espérances n’ont jamais fait que ça, depuis des décennies ».

____________________________________________________________________

Occasion de rappeler les poésies et proses de Free jazz, éditions Joca Seria (Nantes, 2004), de Jean-Claude Pinson.

Jean-Claude Pinson, Alphabet cyrillique, Champ Vallon, 2016, 368 p., 24 €.

A l'occasion de la parution de

Ciné-plage

d'Etienne Faure

Alphabet cyrillique

de Jean-Claude Pinson

aux éditions Champ Vallon

la librairie Michèle Ignazi

a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec

Etienne Faure

et Jean-Claude Pinson

le mardi 22 mars 2016

à partir de 19 heures

Librairie Michèle Ignazi

17, rue de Jouy

75004 Paris

0142711700

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, alphabet cyrillique, russie, littérature russe, lermontov, voyage, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2016

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits

Ghérasim Luca

Ghérasim Luca avait une place [dans le monde]. Il occupait une place et il le savait. Nous nous étions rencontrés à Oslo en mai 1985, à l’occasion du premier Festival international de poésie et la dernière soirée se déroulait au Théâtre Royal où chaque poète était invité à lire pendant quelques minutes.

Apparaît Ghérasim Luca, vrai spectre passif, habillé en noir, d’une pâleur et d’une maigreur effrayantes. Il traverse la scène, se positionne. C’est un corps tout entier qui serre un livre contre la poitrine. Le livre fait corps. Pendant toute la lecture de Passionnément, Ghérasim Luca roule, enroule, déroule le livre en le pressant contre soi. Il l’ouvre très près des yeux, très près du visage. Le regard est noir d’une intensité qui impressionne. Le bégaiement, c’est-à-dire la répétition d’une même syllabe, le silence qu’il maintient autour d’elle et des mots, tout conduit à une dramatisation palpitante voire ahurissante. La lecture achevée, le silence écrase littéralement la salle, puis le public sous le choc se lève, ovationne, applaudit à tout rompre, gagne la scène, ce n’est pas un tumulte, c’est une émeute. Je veux écrire le mot « gentiment » : Ghérasim Luca sourit « gentiment ». Puis il s’en va, disparaît, soulevé par une légèreté extrême.

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits, NOUS, 2016, p. 120.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, paul celan, les jours et les nuits, ghérasim luca, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2016

Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur : recension

Les éditions Verdier puisent pour leur collection de poche dans un fonds patiemment construit depuis 1979 ; dans un format élégant, qui verra bientôt une centième livraison, voisinent Pierre Michon et Varlam Chalamov, Armand Gatti et Jean-Pierre Richard, Rilke et Benny Lévy. L’un des derniers, Julien Letrouvé colporteur, du regretté Pierre Silvain (1926-2009), était paru en 2007, et l’on redécouvre ce récit qui n’est pas étranger, au travers d’une fiction attachante, à l’histoire de la lecture.

Les prophètes à trois sous nous annoncent la fin du livre sur papier, sans savoir, apparemment, que sa diffusion très large aujourd’hui, notamment avec les livres de poche, est très récente. On imagine mal une France, pas si lointaine dans le temps, majoritairement analphabète. À l’époque de Jean-Jacques Rousseau, un succès de vente dépassait rarement 1000 exemplaires, et seuls les livres de la ‘’Bibliothèque bleue’’ étaient connus dans les campagnes — c’est-à-dire dans la plus grande partie du pays : ils y entraient grâce aux colporteurs et ils pouvaient y être lus à voix haute, quand il se trouvait un homme ou une femme instruits. Étrangers aux élites, ces petits livres à couverture bleue réunissaient aussi bien des récits de l’histoire sainte que des recettes de cuisine ou les prophéties de Nostradamus, des condensés des romans du Moyen Âge et des contes de la tradition. Ce sont ces livres que propose Julien Letrouvé dans les villages.

Le nom de Julien Letrouvé est sans ambiguïté : c’est un enfant abandonné à sa naissance ; recueilli dans une ferme, il est gardien de cochons, mais il a passé sa petite enfance au milieu de fileuses, et l’une d’elles, qui maîtrisait la lecture, lisait pour ses compagnes. Qu’à partir de petits signes sur du papier, l’on puisse quitter le moment présent et imaginer d’autres espaces, d’autres temps marque le jeune Julien pour la vie. À la puberté, il devient colporteur mais, négligeant la vente de la mercerie rémunératrice dans ce métier, il se consacre au livre, à ces histoires qui lui ont permis de supporter son sort.

Julien marche et, presque un siècle plus tard, il « eût pu croiser un autre marcheur » dans la région qu’il parcourt, Rimbaud. L’histoire se passe en septembre 1792, le mois de la bataille de Valmy (qui s’est déroulée le 20) et Julien avance sous la pluie vers le lieu des combats. Comme souvent dans les récits de Pierre Silvain, les époques se confondent et, à côté de personnages contemporains rencontrés dans sa marche (l’astronome Laplace, la voiture du roi en fuite), en viennent aussi d’autres, fictif comme Fabrice del Dongo, ou réel comme Chateaubriand. Sont évoqués également les jours de la Terreur de 1793, Gœthe racontant la bataille de Valmy, de petites poupées présentes aussi dans un autre livre, Passage de la morte (2007). Julien, lui, se lie avec un déserteur prussien rencontré lors d’une halte, Voss, qui lit au jeune garçon une des histoires d’un livre bleu ; et le jeune colporteur, penché sur le livre, comme au temps des fileuses, « retrouvait le besoin inapaisable de comprendre ce que lui refusait son ignorance ».

Le lecteur comprend bien qu’il est plongé dans un récit de formation, dans lequel les évocations mêlent de manière convaincante les époques et les lieux, font passer de l’univers du livre à une certaine réalité. Toute initiation connaît des violences ; ici, les soldats prussiens retrouvent le déserteur, le tuent et brûlent les livres, le seul appui de Julien ; ce sont « Le Paradis perdu, l’Âne d’or, Les Voyages de Gulliver, Une vie et Salammbô, Du Côté de chez Swann, Là-bas, Le Bruit et la fureur, L’Odyssée. » Nous sommes sans aucun doute dans le rêve avec cette liste, comme l’est la fin du récit. Julien continue sa route vers nulle part, lui venu de nulle part — sans père ni mère ; il marche tout l’hiver, atteint au printemps une ferme et, à la femme qui l’a accueilli, il affirme qu’il est prêt à poursuivre sa route vers « là-bas ». Mais : « Il n’y a pas de là-bas, ici on est au bout du monde [...]. Et qui pourrait vous attendre, là où vous allez, plus loin que le bout du monde ? » La réponse, si simple, est une superbe manière d’honorer la lecture : « Celle qui lit les livres ». Pierre Silvain, toujours dans une langue précise, maîtrisée, inspirée, n’achève pas le récit sur un échec. L’hiver est terminé et la femme, qui ne sait pas plus lire que Julien, se substituera à la liseuse rêvée, elle ne déchiffrera pas le mystère des mots mais elle deviendra la lectrice du monde.

Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur, Verdier Poche, 2016, 128 p., 7, 50 €.

Cette recension a été publiée sur Situais le 28 janvier 2016.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre sylvain, julien retrouvé colporteur, livre bleu, lecture, rêve, imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2015

Virginia Woolf, Une maison hantée

Une maison hantée

Quelle que fût l’heure à laquelle on se réveillait, on entendait une porte se fermer. D’une pièce à l’autre, main dans la main, ils allaient, soulevant ceci, ouvrant cela, vérifiant — un couple fantôme.

« C ‘est ici que nous l’avons laissé », disait-elle. Et il ajoutait : « Oh, mais là aussi !) « À l’étage », murmurait-elle. « Et dans le jardin », chuchotait-il. « Doucement, disaient-ils ensemble, sinon ils vont se réveiller ».

Mais non, vous ne nous avez pas réveillés. Oh que non ! On pouvait se dire : « Ils le cherchent ; ils tirent le rideau », puis on lisait encore une page ou deux. « Maintenant ils l’ont trouvé », fort de cette certitude, on arrêtait le crayon dans la marge. Puis, fatigué de lire, il arrivait qu’on se lève pour faire sa propre ronde, maison entièrement vide, portes ouvertes et, au loin, à la ferme, les roucoulades satisfaites des pigeons ramiers et le ronron de la batteuse. « Que suis-je venue faire ici ? Qu’est-ce que je cherchais ? » J’avais les mains vides « Alors peut-être à l’étage ? » Les pommes étaient bien au grenier. Plus qu’à redescendre, rien n’avait bougé dans le jardin, hormis le livre qui avait glissé dans l’herbe.

Virginia Woolf, Une maison hantée, traduction Michèle Rivoire, dans Œuvres romanesques I, édition Jacques Aubert, Gallimard / Pléiade, 2012, p. 829.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, une maison hantée, fantômz, nuit, recherche, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2015

Pascal Quignard, Petits traités, V

Photo E. de Sabbia

Le livre est un petit parallélépipède où nous serrons des mots que nous emplissons de désir. Ces mots sont agencés en sorte qu’ils évoquent des choses nées de rien et qui ne portent aucune ombre. C’est sur fond de néant une énigme autour de laquelle nous tournons immobiles.

Toute lecture est une chimère, un mixte de soi et d’autre, une activité de scènes à demi souvenues et de vieux sons guettés. Il joue avec les chaînes d’or du langage.

Il romance sa vie avec ce qu’il lit. Il emploie son corps à ce qui n’est pas. Il argument avec ce qui argumente. Il rêve dans l’abandon. Il aime et, plus simplement qu’il aime, il hait.

Pascal Quignard, Petits traités, V, Maeght, 1980, p. 51 et 135.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, v, livre, mot, énigm, néant, lecture, chimère, haine | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2015

Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses

Nicolas de Staël

Tellement de force dans le geste, dans la simplicité, le dépouillement des formes, tellement de violence, d’intensité dans les couleurs qu’on est comme précipité dans l’immobilité d’une tourmente, tout à la fois transporté et cloué sur place. Plénitude et gouffre.

Désarroi de la lecture

Lire : triturer, malaxer, tordre et détordre au plus près d’une vérité qui échappe.

Des notes de lecture éparses sur la table, réduites au strict minimum, parfois plus développées, des phrases ou bribes de phrases recopiées, des réflexions adjacentes, d’inattendus croisements de chemins, une errance sans but, inquiète et captivante : le livre lu et relu se défait, soumis à une véritable mise en pièces — en vue de quelle remise en état pour l’instant douteuse, impossible, quelle reconstitution toujours à remettre en cause ?

Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, Corti, 2007, p. 80, 84-85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la rumeur de toutes choses, nicolas de staël, lecture, vérité, forme, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2015

Joé Bousquet, La neige d'un autre âge

Elle ne regarde plus le miroir ancien, où elle recomposait son visage et le fardait en attendant le train de la première heure, mais s’assied chaque fois, en face de cette eau verdâtre, qui ne reçoit plus de rayons de la fenêtre voisine. On dirait qu’elle en affronte le regard, maintenant que je maintiens une obscurité perpétuelle dans la chambre où elle voyait autrefois se lever le jour.

Je ne sais comment elle est entrée. Peut-être avais-je l’esprit ailleurs. Ou sa présence et la mienne s’enchantent mutuellement et détruisent ensemble le peu d’attention qu’il m’avait fallu pour ouvrir une lettre, pour ranimer une photo. Même attendue, elle surprend toujours mes yeux par un éclat que mes souvenirs ne retiennent pas. Et j’avais longuement espéré de la voir... on dirait qu’elle m’apparaît alors que, de dépit, je me suis quitté moi-même.

Ses gants de peau claire sont ouverts sur mon lit, entre elle, qui lit en cachette un de mes cahiers, et le chevet de mon lit où vient de disparaître une ombre qui nous séparait.

[...]

Joé Bousquet, La neige d’un autre âge, Le cercle du livre, 1952, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joé bousquet, la neige d'un autre âge, femme, invaliide, miro, cahier, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2014

Louis Wolfson, Le Schizo et les langues

Les gardiens du bâtiment principal de la bibliothèque publique de la grande ville ou du moins de trois des cinq principaux quartiers ou districts de la grande ville connaissait bien le schizophrène, c'est-à-dire comme un caractère familier, très soupçonneux, du moins toqué et à surveiller de près.

Peut-être la première fois où le jeune homme aliéné se fit remarquer dans ce grand édifice abritant environ quatre millions de volumes fut quand il avait plusieurs nuits de suite insisté à rester dans la très grande salle, dite salle de lecture principale, au troisième étage et vraiment divisée en deux grandes salles de lecture jumelles, jusqu'à être le dernier du public à en sortir ou à y rester jusqu'à deux minutes, peut-être même jusqu'à une minute, avant dix heures ; cela dans l'espoir de ne point sortir, même de ne pas pouvoir sortir de l'édifice avant qu'il ne sonnât l'heure, ou même de devoir sortir quelques secondes après cette heure critique, et d'éviter ainsi un sentiment de poltronnerie et de ne pas avoir insisté sur "ses droits". Après tout, n'était-il pas écrit à chacune des deux entrées de la bibliothèque : salle de lecture principale : ouvert jusqu'a dix heures du soir.

Du moins si le jeune homme malade mentalement demeurait si tard dans la grande salle de lecture, c'est-à-dire jusqu'à un couple de minutes avant dix heures, il serait certain de ne pas sortir de l'édifice un temps significatif selon lui avant précisément cette heure, et, comme dit, peut-être sortirait-il même quelques secondes après cette heure horrible et donc après la sonnerie finale, qui, incidemment, semble de temps à autre manquer.

Louis Wolfson, Le Schizo et les langues, Connaissance de l'inconscient, Gallimard, 1970, p. 156.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis wolfson, le schizo et les langues, bibliothèque, horaire, sortir, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2014

Jean-Luc Sarré, La part des anges

On n'a pas le cœur à défaire

pour les vider de nos vacances

les valises qui encombrent l'entrée.

Les fantômes sentent la naphtaline

et le plaisir n'est plus le même

de convier le jour à noyer

un salon qui nous paraissait

vaste il y a seulement deux mois.

On ôte un suaire, on se vautre,

ni heureux ni triste, égaré

parmi les images de l'été

— elles et la nuit et la musique.

Mêler sa voix à celle des autres

en laiqqanr croire qu'on sait lire

ces indéchiffrables portées

ne fait pas longtemps illusion.

« Cheval sanglé jusqu'aux faugères

tu seras mon solfège » dit l'enfant

en pressant les flancs d'un dimanche

qui rentre rênes longues, encolure basse.

Jean-Luc Sarré, La part des anges, La Dogana,

2007, p. 91, 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, la part des anges, vacances, fantôme, été, cheval, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, III

Petits traités, I à VIII

XVIIe traité. Liber

Le terme de livre ne peut être défini. Objet sans essence. Petit bâtiment qui n'est pas universel.

La "réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousues ensemble, et placées sous une couverture commune" ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d'argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l'Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu'ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux, ou à tenir entre les mains, les microfilms qu'entassent les universités américaines, des feuilles de palmier séchées et frottées d'huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d'ivoire, un socle de bronze, une pelure d'écorce, des tessons, — rien de ce que l'usage de ces matières requiert ne s'éloigne sans doute à proprement parler de la lecture, mais rien ne vient s'assembler tout à coup sous la forme plus générale ou plus essentielle du "livre". Même, l'adhésion de tous les traits hétérogènes que ces objets présentent cette addition ne le constituerait pas.

Les critères qui le définissent ne le définissent pas.

Le livre est ce qui supporte l'écriture. Mais le petit papier manuscrit (la petite feuille volante) ne constitue pas un livre.

Le livre renvoie à une métamorphose qui supplée son écriture manuelle. Mais tout ce que les éditeurs font imprimer, mettent dans d'immenses silos, diffusent et vendent sous ce nom, c'est loin de définir un livre.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1992, p. 37-39.

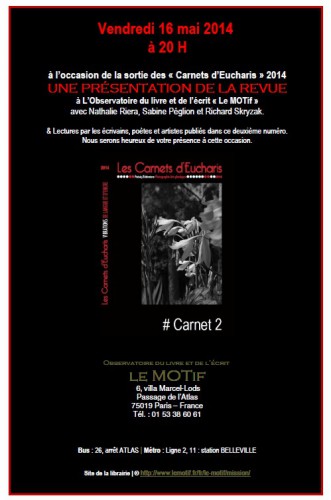

VENDREDI 16 MAI 2014

à 20 h

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iii, livre, antiquité, histoire, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, I

Petits traités, volume 1 à 8

VIIIe traité, Le Livre des lumières

Au cours de la lecture, on dit qu'une voix silencieuse, parfois, se fait jour. À l'évidence, elle ne naît pas du livre. Mais le corps ne l'articule pas. Elle épouse le rythme de la syntaxe et sans qu'elle fasse sonner les mots elle mobilise pourtant la gorge, le souffle, les lèvres. Il semble que tout le corps, pourtant immobile, s'est mis à suivre une certaine cadence, qu'il ne gouverne pas, mais que le livre lui impose : la langue résonne en silence dans les marques syntaxiques, le corps halète un peu et c'est un très lointain fredon.

On le dit.

« On le dit », cela veut dire : ce sont des choses qu'on entend. Mais personne n'entend les livres.

S'il est vrai que la ponctuation d'un livre est plus affaire de syntaxe que de souffle, il reste que parfois pareille voix fictive parcourt effectivement le corps. Même, quand le livre est très beau, elle fait penser que la lecture n'est pas si loin de l'audition, ni le silence du livre tout à fait éloigné d'une « musique extrême », — encore qu'il faille affirmer aussitôt qu'elle est imperceptible.

Aussi entend-on parler de la ponctuation comme d'une sorte de cadence ou, plutôt, de « mouvement d'exécution ». Ce n'est pas un air, une mélodie : mais un rythme, qui est abstrait, qui chiffre la promptitude ou la lenteur, solfiant les groupes des mots, décidant des valeurs Ainsi on estime certaines ponctuations pour agitées, ou contenues, pour graves, ou inquiètes, pour fougueuses, ou sèches, pour domptées, ou tumultueuses, — et il est vrai que le rejet même de la ponctuation, loin qu'il affranchisse d'une règle, consent un sacrifice qu'il n'appelait peut-être pas de ses vœux s'il a pour premier effet des restrictions supplémentaires, des privations exorbitantes. Vouant à vivre de peu, il accroît la misère.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, I, Maeght, 1990, p. 159-161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités i, le livre des lumières, voix, souffle, corps, ponctuation, langue, lecture, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2013

Blaise Cendrars, Sous le signe de François Villon

(...) les mauvaises fréquentations que je recherchais ne m'en imposaient pas, et si je m'y complaisais au point de me laisser aller à me tromper sur ma véritable nature, je n'étais dupe ni des gens ni de leur milieu, ni de leur vie car plus on fraye avec ce monde inquiétant qui grouille dans les bas fonds d'une grande ville, plus on s'aperçoit que comme partout ailleurs, chez les bourgeois, chez les ouvriers, chez les paysans, chez les riches et chez les pauvres, les vices, les bobards, les vantardises, les pires excentricités et les insubordinations des révoltés, des anarchistes, des bohèmes, des apaches, des voleurs et des assassins, bref des soi-disant affranchis sont encore mœurs et coutumes de conformistes, c'est-à-dire que tous ces individus déracinés forment une classe, une classe qui a ses traditions et ses privilèges, sa morale, son travail, sa loi et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tous les préjugés d'honneur et d'argent les plus étroits qui ont également cours forcé dans les autres classes de la société.

En vérité, moi qui voulais être libre (indépendant, je l'étais depuis l'âge de quatorze ans), je ne me sentais, cet hiver-là, nulle part à ma place. C'est pourquoi je revenais toujours à mes livres et passais des nuits à lire.

Blaise Cendrars, Sous le signe de François Villon, dans Œuvres autobiographiques complètes, I, édition publiée sous la direction de Claude Leroy, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2013, p. 84.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blaise cendrars, sous le signe de françois villon, classe sociale, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2013

Jean Bollack, Au jour le jour

Mallarmé

X 631

Pour Mallarmé, tout écrit est vers, et fournit la matière du beau ; il est « partout dans la langue où il y a rythme », même si le plus souvent le rythme que porte l'énoncé est entravé. Il n'existe donc pas de frontière — de la prose peut-être, mais guère de la poésie.

En ce temps de révolution, la souveraineté de l'alexandrin subsistait et tout le reste venait en second, contestait son autorité et l'ébranlait — on a une matière et sa décomposition. Mallarmé, dans un entretien, forcément plus public, qu'il accorde, retraduit la situation, moins pour se trouver lui-même que pour la faire comprendre à d'autres et expliciter sa pensée. Il embrasse la littérature dans sa totalité, retient tout ce qui peut y prétendre. Il se fait le critique expert des œuvres les plus lues, et prend pour critère le pouvoir créateur d'une poésie, redéfinie, et jamais soumise à la réalité immédiate. La création même, le pouvoir démiurgique nouveau sont revendiqués ; ils forment le domaine réservé du lettré, et suscitent les objections d'un interlocuteur profane.

Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F, 2013, p. 532.

©Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, mallarmé, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2013

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur

Écouter quelqu'un qui lit à haute voix, ce n'est ps la même chose que lire en silence. Quand tu lis, tu peux t'arrêter, ou survoler les phrases : c'est toi qui décides du rythme. Quand c'est un autre qui lit, il est difficile de faire coïncider ton attention avec le tempo de sa lecture : sa voix va trop vite ou trop lentement.

Si, en plus, le lecteur traduit, il s'ensuit une zone de flottement, d'hésitation autour des mots, une marge d'incertitude et d'improvisation éphémère. Le texte qui, lorsque tu le lis toi-même, est un objet bien présent, qu'il te faut affronter, devient, quand on te le traduit à haute voix, une chose qui existe et qui n'existe pas, une chose que tu n'arrives pas à toucher.

Qui plus est, le professeur Uzzi-Tuzzi s'était engagé dans sa traduction comme s'il n'était pas bien sûr de l'enchaînement des mots les uns avec les autres, revenant sur chaque période pour en remettre en place des mèches syntaxiques, tripotant les phrases jusqu'à ce qu'elles soient complètement froissées, les chiffonnant, les rafistolant, s'arrêtant sur chaque vocable pour en expliquer les usages idiomatiques et connotations, s'accompagnant de gestes enveloppants comme pour m'inviter à me contenter d'équivalences approximatives, s'interrompant pour énoncer règles grammaticales, dérivations étymologiques et citations des classiques. Et puis, lorsque tu t'es enfin convaincu que la philologie et l'érudition tiennent plus à cœur au professeur que le déroulement du récit, tu constates que c'est tout le contraire : l'enveloppe universitaire n'est là que pour protéger ce que le récit dit et ne dit pas, son souffle intérieur toujours sur le point de se disperser au contact de l'air.

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, traduction Danielle Sallenave et François Wahl, Seuil, 1981.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur, lecture, récit | ![]() Facebook |

Facebook |

18/05/2013

Antoine Emaz, Cambouis

On écrit sans doute parce qu'on n'a rien d'autre pour tenir droit dans un monde de travers.

Je crois n'avoir jamais connu que des poètes fêlés. Qu'ils soient bons ou mauvais est une autre affaire, mais ce lien entre écriture et fêlure, oui. Et une fêlure d'être, profonde, pas l'égratignure sociale ou l'écorchure de vanité. Pas non plus des êtres cassés, sinon l'écriture cesserait. Des bancals, des boiteux d'être. Et chez les vrais lecteurs, de même, car il faut pouvoir l'entendre, ce son de cloche fêlée ou d'enfant qui pleure presque en silence.

Toujours se méfier du brio, du brillant. La poésie, vue de ma fenêtre, comme un art du peu, du pauvre.

Rien de magique en poésie : un peu de chance et beaucoup de travail.

Écrivant, on ne s'adresse pas à tout le monde mais à chacun. Cela passe ou pas, selon le lecteur, en fonction de sa culture, ses goûts, son histoire particulière... Ce qu'on nomme le « public » n'existe pas. Les lecteurs viennent un à un, pour des raisons très différentes, voire opposées. Ce qu'on nomme « public » est une somme d'individus qui, pris isolément, ont tous de solides raisons pour aimer ou détester tel ou tel travail. Je ne crois pas qu'il y ait un mouvement de mode, même s'il y a de l'air du temps. C'est bien plus complexe, le poète est seul parmi d'autres poètes, tout comme le lecteur est seul parmi d'autres lecteurs. On ne peut créer un mouvement de foule en poésie. D'où l'illusion des « écoles » « mouvements littéraires ». C'est bien plus émietté : on peut gommer les écarts en soulignant les points communs, mais pas longtemps. Rien que de bien naturel puisque les principes édictés par l'un ne peuvent être suivis par les autres, sauf à à considérer comme valorisante la piètre condition de disciple, émule, remorqué...

Antoine Emaz, Cambouis, Seuil, "Déplacements", 2009, p. 155, 171, 177, 179, 180.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, cambouis, poésie, écrire, lecture, fêlure, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |