08/12/2022

Paul Celan, La Rose de personne

Avec toutes les pensées je suis sorti

hors du monde : tu étais là,

toi, ma silencieuse, mon ouverte, et —

tu nous reçus.

Qui

dit que tout est mort pour nous

quand notre œil s’éteignit ?

Tout s’éveilla, tout commença.

Grand, un soleil est venu à la nage, claires,

âme et âme lui ont fait face, nettes,

impératives, elles lui ont tu

son orbe.

Sans peine,

ton sein s’est ouvert, paisible,

un souffle est monté dans l’éther,

et ce qui s’est nué, n’était-ce pas,

n’était-ce pas forme, et sortie de nous,

n’était-ce pas

pour ainsi dire un nom ?

Mit allen Gedanken ging ich

hinaus aus der Welt : da warst du,

du meine Leise, dumeine Offne, und —

du empfingst uns.

Wer

sagt, dass uns alles erstarb,

da uns das Aug brach ?

Alles erwachte, alles hob an.

Gross kam eine Sonne geschwommen, hell

standen ihr Seele und Seele entgegen, klar,

gebieterisch schwiegen sie ihr

ihre Bahn vor.

Leicht

tat sich dein Schoss auf, still

stieg ein Hauch in den Äther,

und was sich wölkte, wars nicht,

wars nicht Gestalt und von uns her

wars nicht

so gut wie ein Name ?

Paul Celan, La Rose de personne (Die Niemandsrose), édition bilingue, traduction de Martine Broda, Le Nouveau Commerce, 1979 (S. Fischer Verlag, 1963), p. 31 et 30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2022

Bernard Vargaftig, Éclat & Meute

Ô parole indivisible

Est-ce l’herbe des charniers

L’immobilité d’un mur

Ou la mort criblée d’images

L’aveu même d’être là

Comme l’énumération

D’un étang et d’un village

Tourbe neige cuivre école

Jusqu’au nom de chaque jour

Dans le signe sur les portes

Bernard Vargaftig, Éclat & Meute,

action poétique, 1977, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, Éclat & meute | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2022

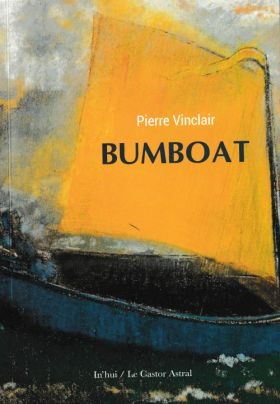

Pierre Vinclair, Bumboat : recension

Le lecteur angliciste se trouve d’emblée avec le titre dans un ailleurs. Rien de surprenant s’il a lu le récent L’Éducation géographique : Pierre Vinclair voyage et ses poèmes sont construits à partir du réel vécu. Ici, Singapour est le lieu et le sujet de l’écriture, les poèmes sont précédés d’un plan de son centre-ville, où il a séjourné ; des chiffres y sont inscrits correspondant aux dix ensembles de poèmes, chacun lié à un espace. On peut lire le livre en ignorant tout de Singapour (c’est mon cas), ou suivre les douze pages de notes qui renseignent le lecteur à propos de la ville et des noms cités et développent également des points relatifs à la poétique de Pierre Vinclair1.

Laissons l’étymologie de bumboat de côté ; après avoir été un petit bateau utilisé autrefois « par les chiffonniers et ferra illeurs voguant sur la rivière [la Singapore River] » (4ème de couverture), il l’est aujourd’hui pour promener les touristes — loin de l’illustration retenue, "La barque mystique" d’Odilon Redon. D’autres bateaux circulent, la rivière étant un lieu de vie, et écrire leurs noms (tongkank, twakow) satisfait le plaisir des langues de l’auteur. Il s’adresse d’emblée à un "tu" (« accroche-toi / ça recommence »), au lecteur explicitement ensuite, « lecteur sois mon beau touriste naïf », l’invitant à suivre aussi bien une visite de Singapour que des incursions dans le passé et des parenthèses à propos de littérature, de politique, etc. : il s’agit bien de restituer quelque chose du chaos de la vie. L’adresse au lecteur est ici proche, ce que note l’auteure des notes2, d’une autre adresse, à Clémence, l’épouse (et première lectrice ?), qui intervient plus loin dans le livre, le soir, « (sur le balcon, les filles sont couchées) ». D’autres voix sont présentes et rapportent des fragments de leur histoire — Tan Kim Seng, un marchand du XIXème siècle, qui s’adresse aux lecteurs (« Ah beaux modernes / écoutez mon histoire »).

Le livre accumule les références littéraires, de Tan Kim Seng à William Carlos Williams et Alice Oswald, mais ce qui pourrait apparaître dispersé ne l’est pas, l’ensemble des noms et des œuvres cités constitue une unité que l’on peut désigner par "littérature" ; il faut ajouter les nombreux fragments que Vinclair intègre, devenus matériaux du poème, depuis les inusables « A noir E blanc » ou « il y a quelque chose de pourri [ici « dans le monde »] » à « la forme d’une ville », du « chemin du milieu / de la vie d’après Alighieri » et à l’inscription du nom d’Ivar Ch’Vavar. On lit aussi, clin d’œil malicieux, le nom de Thomas Piketty, économiste, près de celui de Tzvetan Todorov, historien des idées.

Quand les quartiers de la ville sont parcourus, ce n’est pas pour décrire leurs monuments : ils sont prétexte à revenir au passé, au « hoquet de l’histoire », par exemple à l’occupation japonaise, à l’immigration chinoise ancienne en Malaisie, à celle des « domestiques philippines » ou à la fondation de Singapour par Sir Thomas Stamford Raffles. Les éléments à propos de la vie contemporaine donnent l’image d’une ville analogue à bien des capitales économiques ; on y fait « fructifier l’argent », y abondent les banques, les marchands et les prostituées, une exposition y annonce l’avenir, rassemblant des « handymade ready-mades », le monde urbain est climatisé, empli de chiffres, le port reçoit des marchandises de toute l’Asie, « murs et enclos du monde / passant en pièces détachées / la vie de milliards d’hommes / empaquetée / déplacée par la bigue aveugle ».

Pierre Vinclair renvoie dans le cours du livre à son propre texte (« voir chant 1 »), soulignant ainsi son unité, et propose à la fin d’un ensemble de lire comme s’il s’agissait d’un feuilleton : après quelques questions, comme « Vais-je aboyer ? grogner ? », il assure au lecteur, « vous le saurons, nous le saurez / si vous restez branché. », le lecteur n’en saura pas plus après ce jeu des conjugaisons qui évoque Jean Tardieu. Bumboat a des rapports plus évidents avec le théâtre : à côté de Pierre Vinclair de nombreux personnages interviennent, les uns et les autres avec un discours sur les réalités qu’ils connaissent : la ville elle-même, le bateau, Clémence, Alice Oswald, un batelier, des fantômes, Ivar Ch’Vavar, etc., foule hétéroclite qui se presse, chacun tenant à dire son mot. Cette diversité des voix est restituée en prose et en vers en partie comptés, avec une préférence pour l’hexasyllabe — sa brièveté s’accorde avec le caractère vif des propos.

Les jeux avec la forme, nombreux, renvoient aussi bien aux licences de la poésie d’hier (« encor », « avecque ») qu’aux facilités contemporaines maintenant banales, les coupes en fin de vers en respectant la morphologie (« où les travailleurs de la fi / nance) ou non (« (...) le père cha /rge l’enfant »). Une suite de 9 vers porte la même rime (« grogner/banquier/ bleutée/galbé/relaxé/ U.V./surdétaxées/Saurez/branché ») ; « Java » rime avec « java », ensemble suivi de « ha ha » : soulignement du goût du jeu que l’on retrouve avec les paronomases (« bonzes »/« bronzes ») et les rapprochements comme « raffles, raft, craft).

Et la poésie là-dedans ? Pierre Vinclair a devancé le lecteur surpris par un texte qui, lu trop vite, semble partir dans tous les sens ; faut-il, se demande-t-il, « rester là derrière / l’ordi à comp/composer de la po —/j’allais dire la poésie/mais qui peut croire/qu’il s’agit là de po ? » La réponse peut se lire au début de cette sixième partie, où deux hexasyllabes encadrent cinq heptasyllabes dont les paronomases à la rime énumèrent les thèmes traités à propos de Singapour : « aurions-nous continué/pour le plaisir des mots/je voulais dire des morts/ je voulais dire des monts/ je voulais dire des ponts/ je voulais dire des ports/à effeuiller la ville ». Voilà un livre débordant d’énergie qui suit la rivière traversant la ville ; quand « le voyage est fini », on débouche sur l’océan et ses vagues contre la côte

« splash splash » /// et nous recouvre /// splash »

__________________

1 Claire Tching, auteure des notes, est membre de la Sing Lit Station qui a accueilli Pierre Vinclair en résidence en 2018.

2 Claire Tching traduit une analyse en anglais de Vinclair à propos de l’adresse au lecteur (pp. 69-70).

Pierre Vinclair, Bumboat, In’hui / Le Castor Astral, 2022, 85 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 8 novembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, bumboat | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2022

Bernard Vargaftig, Le monde le monde

Encore un versant d’acacias

Une route presque une syllabe

La clairière s’est dénouée

Ciel tout à coup et nudité voici comme

La ressemblance disparaît

La plage sans désolation

Sable éraflé un mouvement

Dans les profonds paysages qui s’étendent

Jardin et lointain emportés

Et hâte dont l’immensité nomme

Et le trou autour de l’aveu

Le cri le linge les dahlias d’être épars

Chaque fois l’alouette après

L’alouette est-ce où tout dérapait

L’ombre m’abandonne entre enfance

Et frémissement que le silence fuit

Bernard Vargaftig, Le monde le monde, André Dimanche, 1994, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, le monde le monde | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2022

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

La fugacité disparaît

Toujours la même déflagration je t’aime

La hâte obstinément éclaire

Ton souffle où je tombe encore une fois

Quel dénuement n’ai-je pas dit

Un souvenir sans souvenir aucun ciel

N’a l’étendue de l’abandon

Un cri l’impudeur pensive

Le sens et l’effacement bougent

Le désir avec les oiseaux qui respirent

Tellement le jour était vaste

Comme quand l’aveu n’a plus d’ombre et roule

Quand la ressemblance sans cesse

Si ensevelie se sépare de moi

L’enfance changée en pitié

Dans les rochers que l’apaisement forme

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2022

Andrea Zanzotto, Idiome

Ascoltando dal

Insiste il dito annichilito sul tasto

in una nota sempre sbagliata

eppure disumanamente giusta

al di là di ogni esempio azzeccata

Una nota fino a che sangue è il dito

e poi si azzoppa in uno sbagliato

movimento di trillo

al di là di ogni esempio

tuttavia riazzeccato

Un’infinita, irraggiante da tutto, offerta

arriva su quella nota, su quel dito

innervosito, anzi da tempo annichilito,

che vuol farsene carico, dar credito

a un possibile universale spartito

riversare da un nastro registrato

a un altro

non meno mitico instrumento

Un indirizzo o un’una dichiarazione di mittente

come becco di popicchio insistito

è in quel dito cha batte l’offerta

sua-unica, da-nulla, che nulla alletta

e che scavando per sempre in quel tasto

e sbagliandolo sempre, nella deserta

realtà che per altro come mattina s’affina,

la sua ostinazione contro ogni perché,

il suo per chi per che non mai esauribile

né esistibile assesta, indovina

Écoutant

depuis le pré

Sur la touche, le doigt anéanti insiste

sur une note toujours ratée

et pourtant inhumainement juste

au-delà de tout exemple réussie

Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,

puis, il s’estropie, en un mouvement

de trille raté

au-delà de tout exemple

néanmoins reréussi

Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie

parvient sur cette note, sur ce doigt

énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,

qui veut la prendre en charge, donner crédit

à une partition universelle possible,

déverser d’une bande enregistrée

dans une autre

non moins mythique instrument

Une adresse ou une déclaration d’expéditeur

insistante comme bec de pic-vert,

c’est sur ce doigt que tape l’offre,

sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,

et, toujours creusant sur cette touche,

et toujours la ratant, dans la déserte

réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,

son obstination contre tout pourquoi,

son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,

ajuste, devine

Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan (Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2022

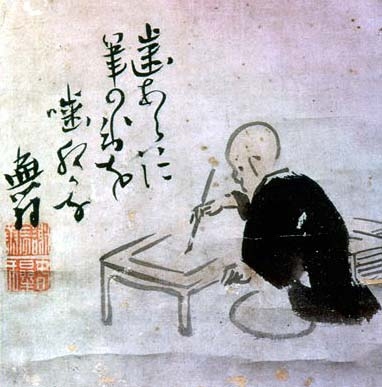

Buson, Le parfum de la lune

les journées lentes

s'accumulent

si loin autrefois

le poirier en fleurs

sous la lune

une femme lit une lettre

je marche, je marche

songeant à des choses et à d'autres

le printemps s'en va

au bord du chemin

des jacinthes d'eau arrachées fleurissent

la pluie du soir

la nuit, des voix d'hommes

irriguant les champs

la lune d'été

la nuit voilée

les grenouilles brouillent

l'eau et le ciel

Buson (1716-1783), Le parfum de la lune,

traduction Cheng Wing fun et Hervé

Collet, Moundarren, 1992, p. 55, 59,

68, 80, 90, 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bison, le parfum de la lune | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2022

Louise Warren, Bleu de Delf : archives de solitude

Commencement

L’été, alors qu’enfant j’allais à la campagne, j’aimais franchir ce lieu interdit que nous appelions tantôt le château, tantôt les ruines, mais jamais la maison brûlée. Une vaste demeure, qui, construite en retrait de notre avenue, semblait reculer tout au fond du paysage. Le sol et les murs de plusieurs pièces de cette maison avaient été recouverts de mosaïque turquoise, vertes ou bleues, ainsi que de grands miroirs, puisque nous trouvions partout de ces éclats de feu que nous ne cessions de retourner au soleil. Tout m’apparaissait possible pour cette maison qui laissait entrer les mauvaises herbes, les chats et chiens errants, le ciel et les enfants. Elle correspondait à la maison de mes rêves. Une maison où l’intérieur et l’extérieur habitent ensemble, où les framboises poussent dans le salon. Un lieu plein d’étrangeté et où le paysage se berce doucement dans les tiroirs, où les escaliers ne mènent nulle part ailleurs que devant soi.

Les années passaient et, dans ce fouillis de mauvaises herbes, on ne voyait plus rien briller que les guêpes. Il n’y eut bientôt ni entrée ni escalier, les ruines furent rasées pour faire place à une série de maisons basses, chacune collée à un jardinet de banlieue. J’ai longtemps établi un lien entre ces ruines, les maisons en démolition du centre-ville, mon appartement brûlé de la rue Hutchinson, et la poésie. Un fil sacré qui déterminerait un périmètre dans l’imaginaire. La poésie a cette force de traversée, celle de commencer par les ruines.

Louise Warren, Bleu de Delf : archives de solitude, éditions Trait d’union, Montréal, 2003, p. 28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise warren, bleu de delf : archives de solitude, enfance, imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2022

Erich Fried, Es ist was es ist

Par la pensée

Te penser

et penser à toi

et penser à toi toute entière et

penser au te-boire

et penser au t’aimer

et penser à l’espérer

et espérer et encore

et toujours plus espérer

le te-revoir-toujours

Ne pas te voir

et par la pensée

non seulement te penser

mais aussi déjà te boire

et déjà t’aimer

Et alors seulement ouvrir les yeux

et par la pensée

d’abord te voir

et puis te penser

et puis de nouveau t’aimer

et de nouveau te boire

et puis

te voir de plus en plus belle

et puis te voir penser

et penser

que je te vois

Et voir que je peux te penser

et sentir ta présence

quand bien même

je ne peux te voir avant longtemp

Quoi ?

Qu’es-tu pour moi ?

Que sont pour moi tes doigts

et tes lèvres ?

Qu’est pour moi le son de ta voix ?

Qu’est pour moi ton odeur

avant l’étreinte

et ton parfum

pendant l’étreinte

et après ?

Qu’es-tu pour moi ?

Que suis-je pour toi ?

Que suis-je ?

Erich Fried, Es ist was es ist, traduction Chantal Tanet et Michael Hohmann.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2022

Erich Fried, Es ist was es ist

Une nuit à Londres

Garder les mains

devant le visage

et laisser clos

les yeux

ne voir qu’un paysage

montagnes et torrent

et dans la prairie deux animaux

bruns sur le versant vert clair

qui monte jusqu’à la forêt plus sombre

Et commencer à sentir

l’herbe fauchée

et tout en haut au-dessus des pins

en cercles lents un oiseau

petit et noir

sur le bleu du ciel

Et tout

absolument paisible

et si beau

que l’on sait

que cette vie vaut la peine

parce que l’on peut croire

que tout ça existe

Erich Fried, Es ist was es ist, Verlag Klaus Wagenbach, 1983, traduction Chantal Tanet et Michael Hohmann.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2022

Erich Fried, Es ist was es ist

Une sorte de poème d’amour

Qui te désire

quand je te désire

Qui te caresse

quand ma main te cherche ?

Est-ce moi

ou les vestiges de ma jeunesse ?

Est-ce moi

ou les prémices de ma vieillesse ?

Est-ce ma rage de vivre

ou ma peur de la mort ?

Et pourquoi mon désir

devrait-il avoir du sens pour toi ?

Et que t’apporte mon expérience

qui n’a fait que m’attrister ?

Et que t’apportent mes poèmes

où je ne fais que dire

combien c’est devenu difficile

de donner ou d’exister ?

Et pourtant dans le jardin au vent

le soleil brille avant la pluie

et l’air embaume l’herbe agonisante

et le troène

et je te regarde et

ma main part à ta recherche

Attente

Ta voix lointaine

toute proche au téléphone –

et bientôt je l’entendrai de tout près

plus lointaine

parce qu’alors elle devra emprunter

le long chemin

qui mène de ta bouche à mes oreilles

en passant entre tes seins

franchir ton nombril

et le petit mont

en suivant tout ton corps

que tu regardes d’en haut

jusqu’à ma tête en contrebas

dont le visage

est enfoui entre tes cuisses soulevées

dans ta toison

et dans ton ventre

Erich Fried, Es ist was es ist, traduits de l’allemand par Chantal Tanet et Michael Hohmann

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |

Facebook |

27/11/2022

Erich Fried, Es ist was es ist

Merci et pardon

(50 ans après l’arrivée au pouvoir d’Hitler)

Beaucoup trop accoutumés

à hocher la tête d’indignation

devant les crimes

de l’époque de la croix gammée

nous oublions

d’être un peu reconnaissants

à nos prédécesseurs

pour ce que leurs actions

pourraient nous aider encore

à reconnaître à temps

le forfait infiniment plus grand

que nous préparons aujourd’hui

Dankeschuld

(50 Jahre nach der Machteinsetzung Hitlers)

Viel zu gewohnt

uns vor Entrüstung zu schütteln

über die Verbrechen

der Hakenkreuzzeit

vergessen wir

unseren Vorgängern doch ein wenig

dankbar zu sein

dafür dass uns ihre Taten

immer noch helfen könnten

die ungleich größere Untat

die wir heute vorbereiten

rechtzeitig zu erkennen

Conversation avec un survivant

Qu’as-tu fait jadis

que tu n’aurais pas dû faire ?

« Rien »

Qu’est-ce que tu n’as-tu pas fait

que tu aurais dû faire ?

« Des choses et d’autres

ceci et cela :

certaines choses »

Pourquoi ne les as-tu pas faites ?

« Parce que j’avais peur »

Pourquoi avais-tu peur ?

« Parce que je ne voulais pas mourir »

D’autres sont-ils morts

parce que tu ne voulais pas mourir ?

« Je crois

que oui »

As-tu autre chose à ajouter

sur ce que tu n’as pas fait ?

« Oui : Te demander

Qu’aurais-tu fait à ma place ? »

Cela je ne le sais pas

et je ne peux pas te juger.

Il n’y a qu’une chose que je sache :

Demain aucun d’entre nous

ne restera en vie

si nous aujourd’hui

recommençons à ne rien faire

Gespräch mit einem Überlebenden

Was hast du damals getan

was du nicht hättest tun sollen ?

„Nichts“

Was hast du nicht getan

was du hättest tun sollen ?

„Das und das

dieses und jenes :

Einiges“

Warum hast du es nicht getan ?

„Weil ich Angst hatte“

Warum hattest du Angst ?

„Weil ich nicht sterben wollte“

Sind andere gestorben

weil du nicht sterben wolltest ?

„Ich glaube

ja“

Hast du noch etwas zu sagen

zu dem was du nicht getan hast ?

„Ja : Dich zu fragen

Was hättest du an meiner Stelle getan ?“

Das weiß ich nicht

und ich kann über dich nicht richten.

Nur eines weiß ich :

Morgen wird keiner von uns

leben bleiben

wenn wir heute

wieder nichts tun

Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, traduction inédite Chantal Tanet et Michael Hohmann.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2022

Erich Fried, Es ist was es ist

Car

Car

il y a l’alpha

et l’oméga

Car au commencement

Car j’ai faim

Car j’ai peur

Car je suis là

Car je veux vivre

Car j’aime

Car à mi-chemin

demande

« Encore combien de temps ? »

Car à mi-chemin

demande

« A quoi bon tout ça ?»

Car à la fin

ne dira pas même

« Eh bien meurs donc »

Denn

Denn

ist das Alpha

und das Omega

Denn am Anfang

Denn ich habe Hunger

Denn ich habe Angst

Denn ich bin da

Denn ich will leben

Denn ich liebe

Denn in der Mitte

fragt

„Wie lange denn noch ?“

Denn in der Mitte

fragt :

„Wozu denn das alles ?“

Denn am Ende

wird nicht einmal sagen

„So stirb denn

Les derniers seront les premiers

Parce que les choses passées ne sont pas encore

précisément examinées, il se tourne

l’homme de conscience

vers les choses qui les ont précédées

Mais l’homme sans conscience

se sert déjà de poignées artificielles

pour se saisir des choses à venir

et de celles qui suivront

L’homme de conscience

a découvert entretemps

que la clé

qui donne accès aux choses qui les ont précédées

se trouve dans des choses antiques

qui existaient encore avant ces choses

ou plus profondément encore

au sein de leurs conditions préexistantes

Mais l’homme sans conscience

fait des progrès plus rapides. Aussi

se pourrait-il que nous tous

et également l’homme de conscience

il nous conduise

aux dernières extrémités, bien avant

que l’homme de conscience

ait remonté

aux causes premières

jusqu’aux ultimes racines du mal

qui avait rendu sans conscience

l’homme sans conscience

Die Letzten werden die Ersten sein

Weil die vorigen Dinge noch nicht

genau untersucht sind, wendet

sich der Gewissenhafte

den vorvorigen zu

Doch der Gewissenlose

übt schon Kunstgriffe, um die nächsten

und übernächsten Dinge

in den Griff zu bekommen

Der Gewissenhafte

hat mittlerweile entdeckt

dass der Schlüssel

zu den vorvorigen Dingen

in älteren Dingen liegt

die noch vor diesen Dingen waren

oder noch tiefer in deren

Vorvorbedingungen

Der Gewissenlose aber

macht raschere Fortschritte. Deshalb

wird er vielleicht uns alle

und auch den Gewissenhaften

schon zu den letzten Dingen

gebracht haben, lange bevor

der Gewissenhafte

die tiefsten Wurzeln des Übels

das den Gewissenlosen

gewissenlos werden liess

zurückverfolgt hat

bis zu den ersten Dingen

Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, traduction inédite Chantal Tanet et Michael Hohmann.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist, liebesgedichte angstgedichte zorngedichte | ![]() Facebook |

Facebook |

L'étrangère : Dossier Esther Tellermann

Deux dossiers ont déjà été consacrés à l’œuvre d’Esther Tellermann* ; depuis elle s’est enrichie, notamment d’un récit (Première version du monde), d’un recueil d’essais autour de la poésie (Nous ne sommes jamais assez poète). Il était bon de reprendre l’étude : le dossier compte 9 articles il est suivi de poèmes inédits et d’une bibliographie. On retiendra ce qui semble quelques lignes de force de l’œuvre, sans chercher à détailler le contenu de chaque contribution : la lecture de la revue, la lecture des uns et des autres complète heureusement le long entretien préparé par François Rannou, coordonnateur de la livraison.

On soulignera d’abord la position d’Esther Tellermann vis-à-vis de son activité d’écriture. Quand on lit des notices biographiques, on découvre que tel ou telle se présente d’abord comme "poète" et, secondairement, comme "professeur de lettres" ou "contrôleur des contributions" ; sans insister sur le caractère étrange de cette manière de se situer dans la société, on préfèrera la position d’E. T., qui se refuse à attribuer un statut social à l’activité de poète, « nous ne sommes poètes que lorsque nous écrivons », affirme-t-elle et, par ailleurs, un livre achevé n’implique pas pour elle qu’un autre viendra. De ce choix découle le fait qu’on ne désire pas être écrivain, poète, mais qu’existe, peut exister le « simple désir d’écriture », « l’ouverture à une subjectivité perméable à la division de l’inconscient ».

Il est bon de rappeler également que l’écriture, hors le biographique, est ancrée dans la mémoire d’une histoire, celle des textes du passé comme des contemporains : E. T. a organisé des livres collectifs à propos de Michel Deguy, Antonin Artaud, Bernard Noël, du peintre François Rouan et elle se réclame de Celan. Étudiant des carnets rédigés au cours de voyages en Égypte (carnets déposés à la Bibliothèque Nationale), C. Barnabé analyse les relations entre lectures, voyage et écriture, le mouvement constant de l’extérieur, du réel vers l’intérieur ; les noms suscitent alors l’écriture par leur pouvoir d’évocation, sans pour autant entraîner de descriptions. D’une manière générale, les mots peuvent être choisis autant pour leur son que pour leur sens. Comme le rappelle A. Battaglia, il y a une poésie du nom qui « souvent se refuse à nommer — qui (s’)expose en (se ) dérobant et qui par conséquent demande que nous apprenions à la fois à lire et à « dé-lire » ».

Ce qui est perçu et saisi de l’instant dans la poésie est transformé par le langage, sachant que le poème s’écrit aussi avec la mémoire de rythmes, de prosodies. Saisie de l’instant dont il faut tenter de restituer « l’éclat » : certes, le poème prend toujours sa source dans le réel, non pour le re-présenter, immaîtrisable qu’il est, toujours énigmatique, seulement pour restituer une « expérience subjective ». C’est dire que l’écriture, la lecture de la poésie est toujours découverte d’une langue, une confrontation à l’inconnu — E. T. y voit une analogie avec le désir de l’amour. Ce faisant, le poème défait le sens, la subjectivité présente n’a aucun rapport avec ce que les habitudes rangent sous ce nom, le Sujet ne peut être défini, rangé dans une case comme sujet psychologique, social, etc. Dans les poèmes d’E. T., quand le lecteur passe du "je" au "tu", au "nous" ou au "vous", il fait peut-être l’épreuve, selon P.-Y. Soucy, d’une « pluralité ontologique » qui lui apparaît « sous une multitude de plis et replis d’identités ». Il lit aussi dans cette multiplicité le thème de la dispersion des êtres comme des choses.

Le monde dans la poésie d’E. T. apparaît toujours dans l’éparpillement, ne se saisit que par bribes, le désir d’unité toujours présent étant su impossible. La tentative toujours répétée d’y parvenir introduit une tension, vers « l’Autre du langage », peut-être vers un « abolissement du chant » (T. Augais), la destruction des signes étant toujours une menace — ce n’est pas hasard si E. T. exprime son admiration pour Samuel Beckett dont on sait que les dernières œuvres étaient écrites avec un nombre très restreint de signes. La poésie cependant ne va pas vers le vide ; si les corps sont en effet éparpillés, il faut penser qu’ils sont réunis dans le poème, séparés certes mais dans le même espace ; on peut lire alors le "nous" comme un « antidote de la séparation » (N. Krastev-Mckinnon). Le poème est donc un espace où est exposé, visible, un monde brisé et, en même temps, la division provoquée par le temps qui détruit les corps est interrompue.

La poésie lyrique d’Esther Tellermann met sans cesse en avant notre finitude et notre solitude, mais elle tend du même mouvement à « restaurer l’humain dans le langage », à reconstruire un lien perdu entre le langage et le monde, ce qui se lit clairement dans un des poèmes inédits en fin de volume :

Sans savoir

si

sous la langue

sommeillent

les horizons

longtemps je lisais

la déchirure

les hivers retenus

ou des terres

que nouent

le gel

la promesse

de paroles

où faire halte

* Revue Nu(e), 2008, revue Europe, n° 1026, octobre 2014. On lira pour une synthèse un livre récent, Aaron Prevosts, Esther Tellermann : énigme, prière, identité, 2022.

L'étrangère, n° 56, premier semestre 2022, Dossier Esther Tellemann, Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 octobre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'étrangère, dossier esther tellermann | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2022

Julia Lepère, Par elle se blesse

Sur la rive

Je suis entre deux

Hommes comme sur un couteau j’efface

Tout. Pleine d’eux

Au milieu de ces vies qu’on cherche pour se taire

Il faudra bien que la vitesse nous

Fasse disparaître

Nous aussi

Nuée de plomb

Dans ce film pourquoi

TU à l’approche me blesse-t-il autant tu la filmes

Si lentement

Je ferme

À côté de moi quelqu’un s’endort

Je pourrais être à lui, comme à n’importe qui — un instant

Imaginer le suivre

Agitée

Et repartir

Julia Lepère, Par elle se blesse, Poésie/Flammarion,

2022, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia lepère, par elle se blesse, double amour | ![]() Facebook |

Facebook |