18/07/2022

Henri Thomas, La joie de cette vie

C’est une occupation de voir les nuages courir au vent, se déformer, diminuer, s’élever, s’étaler, disparaître furtivement, changer de lumière et d’ombres. Les nuages ne s’amassent pas dans le ciel à ma demande, mais presque.

La case-départ, — mais c’est souvent le départ qui n’a pas lieu — on meurt lentement sur la case départ, « on ne part pas » (Rimbaud, Une Saison).

C’est tellement étrange d’exister autrement qu’une plante ou un caillou, qu’il faudra peut-être s’excuser de mourir.

L’invisible chemin des longues plages, tout de suite effacé, regagne le temps. Marche contre le vent, sans penser, tu reviens un peu sur l’enfance, les compagnons surprenants sont là, par instants, la longue vague, les oiseaux en équilibre sur l’eau qui monte et descend, l’horizon qui après l’horizon, la myriade de débris, les témoins arrêtés des années...

Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 29, 31, 33, 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, nuage, départ, chemin | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2022

Henri Thomas, La joie de cette vie

Il y a la puissance des machines, des engins de mort accumulés dans un endroit où tout est préparé pour les utiliser ô les moyens de déclenchement et la cible.

Nous vivons dans un monde fait d’épaisseurs superposées, terre, mer, brume, nuages, ciel invisible. Tout cela paraît à peine bouger, sinon la légère ligne ou bave d’écume le long des plages qui s’incurvent vers la droite.

J’écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l’on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.

Incapable de désespérer — en cela pareil aux animaux auxquels nous attribuons l’indifférence devant la mort.

Henri Thomas, La joie de cette viee, Gallimard, 1991, p. 12, 17, 21, 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, mer, écrire, désespérer | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2022

La rafle du Vel d'Hiv, 16 juillet 1942

Le régime de Vichy collabore avec les nazis dès le mois d’octobre 1940 et, par une loi, exclut tout Français d’origine juive de la fonction publique et d’autres professions. En 1942, Vichy livre des dizaine de milliers de Juifs aux autorités allemandes et organise des rafles : la police, désormais, arrête en plein jour. La rafle du Vel d’Hiv, le 16 juillet 1942, a été l’une des plus importantes : 3118 hommes, 5919 femmes et 4115 enfants — tous voués à la déportation.

Le président de la République François Mitterand a déclaré (14 juillet 1992) que la République « n’est pas responsable des actes de l'État français du gouvernement de Vichy » et, en novembre 1992, il dépose une gerbe sur la tombe de Pétain... Il faut attendre Jacques Chirac pour qu’un président de la République, en 1995, reconnaisse la responsabilité de la France dans cette rafle, dans la persécution et la déportation des Juifs.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la rafle du vel d'hiv, 16 juillet 1942 | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2022

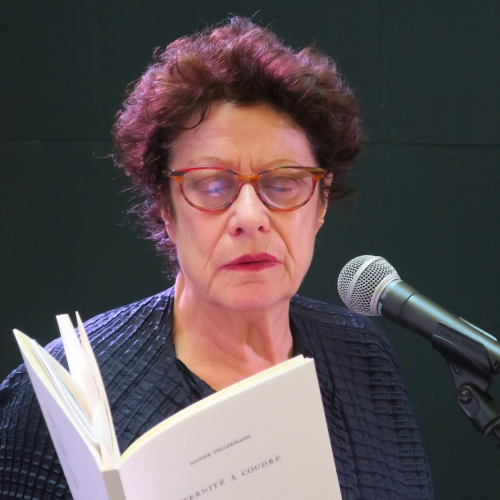

Esther Tellermann, Carnets à bruire

Dans une de vos

mains je voyais

l’étendue

reconnaissais

la langue qui illumine

les orages

terre rase ou

terre rassemblée

comme si l’air

modelait

l’image

débordait

le plein jour.

Esther Tellermann, Carnets à bruire,

La lettre volée, 2014, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, carnets à bruire, langue, image | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2022

Esther Tellermann, Sous votre nom

C’est vrai

soir fut

attente

de la fraîcheur

du voile qu’apposa

le nom

votre

rien votre

rose dites-les

lentement

et s’inverse

le deuil.

Peut-être je le garde

ouvert

devant moi

je garde

la lueur.

Esther Tellermann, Sous votre nom,

Poéie/.Flammarion, 2015, p. 148.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2022

Esther Tellermann, Corps rassemblé

Vinrent

les nuits qui

refont les courbes

de dessous

des silhouettes

emplissent

ce qui reste de jour

des lignes violettes

soulignent

les deuils

vous m’étiez arrachée

restiez

avec l’encre

pourpre

la ligne de lumière

Esther Tellermann, Corps rassemblé,

édirions Unes, 2020, p. 48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, corps rassemblé, deuil, arrachement | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2022

Esther Tellermann, Un versant l'autre

Partie de toi me

laisse

l’autre encore

est étincelle

d’un point

où pousse l’hibiscus

un jour écorché

miettes de paroles

comme neige

halos de lunes

et obsidiennes

en mots simples

voulions

advenir

Esther Tellermann, Un

versant l’autre, Poésie/

Flammarion, 2019, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, un versant l'auttre, étincelle, advenir | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2022

Françoise de Laroque, Chambre jaune

Fruits

De quoi s’est protégée l’orange abritée sous une peau épaisse ? D’un froid plus intense sans doute. Colette disait que Sido prévoyait la rigueur de l’hiver à la quantité de robes superposées dont s’enveloppe l’oignon.

Le couteau, le matin, incise soit cette écroce grumeleuse un petit peu ouatée à l’intérieur, soit une peau mince et lustrée. Odorante toujours. Il hésite, après l’orange, sur le choix de la poire. Ne pas manquer le moment de délicieuse plénitude, le fondant qui remplace le raide prématuré et précède le blet. Le choix de la pomme dépend de l’humeur. Chair acidulée ou plus onctueuse. Éviter la farineuse. Banane plus ou moins tigrée. Kiwi tranché, centre blanc, rayonnement vert, cils très noirs.

Un rituel établi depuis peu. Salade de fruits saupoudrée d’éclats de graines et fruits concassés. Pour commencer la journée. Le conserver.

( ...)

Françoise de Laroque, Chambre jaune, Éric Pesty éditeur, 2022, 20 p., 10 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françoisse de laroque, chambre jaune, fruits, orange | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2022

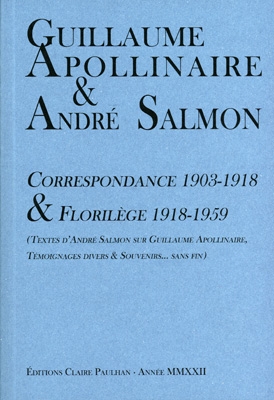

Guillaule Apollinaire & André Salmon, Correspondance 1903-1918 : recension

« Une amitié qui ne peut finir »

Guillaume Apollinaire (1880-1918) et André Salmon (1881-1969) se sont rencontrés dans un caveau littéraire le 25 avril 1903 et, rapidement, sont devenus amis. Salmon, journaliste, vivait à Paris, Apollinaire y était alors employé de banque et logeait chez sa mère dans la banlieue, ce qui explique que leur correspondance soit peu abondante. Des lettres ont peut-être été perdues, aucune n’est donnée de novembre 1905 à juin 1906. L’éditrice de l’ensemble a ajouté divers documents : des dédicaces, des textes que l’un écrivait pour saluer une publication de l’autre. Le florilège rassemble les proses et poèmes que Salmon, tout au long de sa vie, a publiés autour d’Apollinaire et de son œuvre.

Bien des lettres sont des témoignages d’amitié, ainsi, Apollinaire envoyant à Salmon des épreuves de poèmes pour une revue qu’il n’a pu relire, précise « si recopiant (...) il m’était échappé quelque erreur, corrige comme ton bon goût te l’inspirera ». La dédicace de L’Héresiarque & Cie du même à son ami est le témoignage d’un lien très fort, « Hommage d’une amitié qui ne peut finir », comme celle de Salmon pour Monstres choisis, « Ton vieil ami qui t’admire » Dans le même sens, Apollinaire envoie à Jeanne Salmon une lettre protestant de son amitié et s’excusant de ses possibles maladresses. Aucune surprise donc à lire les comptes rendus que les deux amis font de leurs ouvrages respectifs ; on note que Salmon voit justement dans Les peintres cubistes que « les plus belles pages du livre sont incontestablement celles consacrées à Pablo Picasso » — tous deux avaient rencontré le peintre en 1905. Les lettres d’Apollinaire étaient parfois sous forme de poème : on retient en particulier celui du 13 juillet 1909, jour du mariage de Salmon, où il écrit : « On a pavoisé Paris parce que mon ami André Salmon s’y marie ». La dernière lettre est de Jean Cocteau à Salmon, « Le pauvre Apollinaire est mort. Picasso est trop triste pour écrire — il me demande de le faire ».

Les vingt textes du florilège abordent plusieurs aspects de la vie et de l’œuvre d’Apollinaire, l’ensemble débutant par l’annonce de son décès, puis continuant par son rôle pour faire connaître les jeunes peintres. Dans un tombeau poétique, Le jour et la nuit, Salmon rapporte les honneurs militaires rendus à Apollinaire et donne aux douze soldats et au lieutenant des professions toutes à des degrés divers liées aux goûts d’Apollinaire ; le poème s’achève avec le nom d’Ungaretti qu’Apollinaire avait rencontré à Paris et dont il avait traduit quelques poèmes. Salmon revient sur les années de la création des Mamelles de Tirésias et développe à propos des « intentions radicales » d’Apollinaire homme de théâtre. La reprise par une jeune troupe en 1938 de la pièce est l’occasion de prendre ses distances vis-à-vis des « débordements surréalistes », mais Salmon note justement dans ses Souvenirs sans fin le rôle de précurseur d’Apollinaire : le poème "Lundi rue Christine" (publié dans Calligrammes) a été composé à partir de propos « ou idiots en plein, ou incohérents » recueillis et assemblés, bien avant « la première intuition surréaliste ». Dans un passage des Souvenirs sans fin, il fait la chronique de « celui qui ne sut pas jouer avec l’Amour », rendant ailleurs hommage à l’épouse, Jacqueline, qui « administrera pieusement, scrupuleusement la carrière posthume de Guillaume Apollinaire. ». En 1952, il préface un recueil de poèmes inédits, Le Guetteur mélancolique, en 1954 il relate quelques traits de la vie d’Apollinaire depuis leur rencontre jusqu’au 9 novembre 1918. Il suit également l’activité de journaliste de son ami, qui le remplace à L’Intransigeant, fondant la rubrique "La Vie artistique" tenue de 1910 à 1914.

Les événements, les lieux et les personnes évoqués sont pour nous fort éloignés dans le passé et, souvent, il faudrait avoir recours à une documentation dont on ne dispose pas immédiatement pour éclairer la lecture. Jacqueline Gojard a annoté tout ce qui pouvait apparaître obscur, suivant ainsi les principes des éditions précédentes de correspondances, mais elle apporte au lecteur quantité de renseignements supplémentaires qui aident à suivre la vie littéraire et artistique d’une partie du XXe siècle. Deux exemples. Dans une lettre de Salmon à son ami, deux phrases restent incompréhensibles pour le lecteur : « Lis ce soir les Échos. Je suis au courant par Picasso » ; il s’agit, ce qui est relaté en détail dans deux notes, du fait que Braque n’a pu exposer au Salon d’Automne en 1908, refusé par certains organisateurs, dont Matisse qui avait « fait exclure les transfuges du fauvisme, ralliés à Cézanne et proches de Picasso ».

"Vie ancienne", souvenirs de Salmon dans un volume d’hommage à Apollinaire en 1923, est repris dans le florilège : Salmon y raconte qu’ils avaient écrit ensemble une « folie-opérette » (Le Marchand d’anchois, 1906) dont il donne un refrain, « je suis le phoqu’comique / Palmé au nouvel an / D’palm’s académiques / Par le duc d’Orléans » : une note précise qu’il s’agit d’une « allusion plaisante à une expédition au pôle Nord, entreprise par le duc Philippe d’Orléans, fils du comte de Paris, en 1905 ». Rien dans l’érudition des éclaircissements n’est pesant et certains ajouts à des faits anecdotiques peuvent amuser l’amoureux de littérature. Rapportant que Salmon allait régulièrement passer la fin de semaine chez ses parents à Chelles, dans la banlieue est de Paris, l’éditrice du texte ajoute la référence au poème "Chelles" de Victor Hugo dans les Chansons des rues et des bois.

La densité de cette édition critique conduit à revenir régulièrement à la lecture des notes : mine que l’on n’épuise pas. On retrouve les index propres aux éditions Claire Paulhan et les illustrations ; elles sont cette fois très nombreuses, plus d’une centaine : photographies et portraits d’Apollinaire et de Salmon, dessins et peintures de Salmon (Picasso, son épouse Jeanne, natures mortes), reproductions de couvertures de revues et de livres, de journaux, d’enveloppes, de cartes postales, de lettres. Un régal !

Guillaume Apollinaire & André Salmon, Correspondance 1903-1918, & Florilège 1918-1959, édition établie, présentée et annotée par Jacqueline Gojard, éditions Claire Paulhan, 2022, 486 p., 39 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 8 juin 2022.

Publié dans Apollinaire Guillaume, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, andré salmon correspondance, amitié : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2022

Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent

les lignes indéfiniment se poursuivent

mais les lignes transversales — les branches des arbres qui passent au-dessus des murs, les rivières qui courent au-dessous des ponts, les ronces qui vont partout comme les bêtes à quatre pattes, les oiseaux qui sillonnent le ciel bas tout à leur aise, les nuages, les éclaboussures, les brises — ne nous ont pas encore traversée, elles continuent prises dans leur élan de s’éloigner, vers l’ubac et vers l’adret

si l’image de l’éléphant, si les sonorités du piano nous ont éloignée transversalement de notre route bordée de murs longs et étroits, au moins aurons-nous écrit, au moins cette durée vaine de vie aura été comblée par cette écriture qui n’a pas plus de sens que les tracés des vers de bois sous l’écorce desquamée, qui nous semblaient une écriture des temps reculés, quand les humains n’étaient pas encore des humains, et qu’ensuite nous n’avons fait que penser à cette écriture des vers sur le bois, nous nous sommes résignée à l’écouter, à la retranscrire, à refuser son silence et son insignifiance, à espérer qu’elle retienne notre mémoire

[...]

Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, dans la revue de belles-lettres, 2022, I, p.77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, lignes, écriture, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2022

Wolfgang Hilbig (1941-2007), Six poèmes

Le seuil

La lune blanc vase de nuit se déversait

et j’ai sans lutter abandonné toutes mes couleurs

là où des âmes épuisées se reposent près des bords

à la sortie du faubourg

des dames blanches

qui se reposent près des eaux qui ne sont pas terrestres

qui errent dans des brouillards sans cesse variant leur densité

près d’accotements où l’on n’échappe guère à une peste

de taillis sournois et d’aulnes buissonnants pâles comme cadavres et où tombent des rires — de ventres tailladés de la terre —

rires de trolls et de lémures poussés dans du sable froid.

Cette pente de la route était déjà le bord des mondes

où je cherchais le large et ne l’ai pas gagné —

pas avant d’être vidé de mon sang debout sur mon seuil.

Wolfgang Hilbig, Six poèmes, traduit de l’allemand par Bernard Banoun, dans La revue de belles-lettres, 1022, 1, p. 119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wolfgand hilbig, fantôme, troll, lémure | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2022

Elke Erb, Sonance

Ça, on ne le sait pas.

On ne sait pas. Ça se pourrait bien.

Laisser tranquille.

Les oiseaux aussi de manière préexistante.

Le grand piano. Le grand piano ouvert

à tout. Pianogrosso. Lui,

le grand piano ouvert à tout et

omniscient. Grand. Lui. Grosso

piano.

Il est dans le coin. Front.

Les touches jaunes et bleu de Stockholm.

Ère glaciaire. On ne sait pas.

Ou ère glaciaire intermédiaire.

Régnant aussi de loin. Le merle retentit.

Les petits chats miaulent encore à peine.

Elke Erb, Sonance, traduction de l’allemand

Vincent Barras, dans L’Ours blanc, n°33, 2022.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elke erb, sonance, oiseau, piano | ![]() Facebook |

Facebook |

05/07/2022

Louis Aragon, Blanche ou l'oubli

Le bruit court qu’on nous ménage une surprise littéraire...murmurait vers cette époque-là, et ma parole : avec courtoisie (je n’y puis rien, c’est le texte), le bibliothécaire quaker d’Ulysses, vous savez Ulysses ? Joyce, oui. La mode n’en vint qu’un peu plus tard, de Joyce, j’entends. En 1922, tout le monde ne lisait pas ce Fantômas-là en feuilleton dans Little Review, à Paris. Et, bordel or not bordel, personne ne vous demandait sue un ton un peu méprisant des jeunes filles qui ont eu des relations : alors vous n’êtes même pas judoka ? Non. Il y avait un restaurant rue des Moulins : il me fallait économiser un mois pour y offrir à la personne concernée, avec collier de perles ou pas, des rognons au madère, sans la moindre allusion de ma part.

Louis Aragon, Blanche ou l’oubli, dans Œuvres romanesques complètes, V, Pléiade/Gallimard, 2012, p. 435.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, blanche ou l'oubli, surprise, james joyce | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2022

Ecorces

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écorces | ![]() Facebook |

Facebook |

03/07/2022

Jacques Dupin, Rien encore, tout déjà, dans L'Esclandre

oubli obligé d’un vocable dissipé dans l’air

ni mouche ni femme ne l’ayant piqué

il s’allonge il dort de a belle mort

et la lune au-dessus de la phrase noire

se détache de la feuille comme l’impossible

de son écart — ou de ton sourire

j’ai vu de très petits papillons blancs sur tes lèvres

réticentes, ils empêchaient les mots

d’accourir, et la foudre, et l’épervier, de fondre

— ayant cessé de croire au cendrier de l’enfance

le poème ne se lève qu’en s’arrachant

de votre emmêlement tenace, motte de chiendent

tresse et détresse de la lumière

Jacques Dupin, Rien encore, tout déjà, dans L’Esclandre,

introduction Dominique Viart, P.O.L, 2022, p. 123.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, rien encore, tout déjà, lèvress, poème | ![]() Facebook |

Facebook |