23/10/2022

Esther Tellermann, Poèmes inédits, dans L'étrangère, 2022

Vous disiez

qu’un corps

s’interpose entre

le silence

que demeure

l’écho

quand la brume

estompe

les matins. Vous

vouliez les

fables

et les paroles

poudreuses

des mers qui se

rompent

sur le bleu

Esther Tellermann, Poèmes inédits,

dans L’étrangère, n° 56, 2022, p. 175.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2022

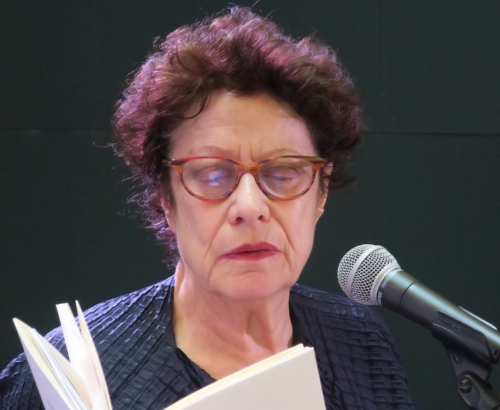

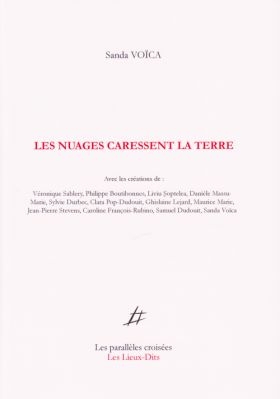

Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre : recension

Sauf un, daté de 2018, les poèmes en vers libres du recueil ont été écrits en 2015, l’année de la disparition à vingt et un ans de Clara, la fille de Sanda Voïca, et l’année suivante. Il ne s’agit pas de poèmes pour "sortir" de la douleur, bien plutôt d’une tentative d’écrire un vide impossible à combler. On ne peut pas ne pas penser au vers, certes ressassé, de Lamartine, dans "L’isolement", à propos alors de la femme aimée décédée « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Écrire, sans aucun doute, n’écarte pas la douleur — aucun poème ne peut l’annihiler —, mais constitue un lieu de mémoire indépendant de la tombe où Sanda Voïca a planté un hibiscus rouge qui, notamment, symbolise l’amour et la féminité.

Clara avait offert à sa mère une rose blanche pour son anniversaire, rose qui, contrairement à la rose rouge de son père adoptif, est restée longtemps fraîche dans le vase, comme si la jeune femme avait eu le don de la maintenir dans son premier état ; à partir de ce fait, l’auteure fait comme si sa fille avait les caractéristiques d’une sainte et, de cette manière, lui donne une possible éternité. Ailleurs, elle se réjouit que Clara soit devenue « étrangère » à tous en disparaissant ; devenue autre, elle se serait ainsi « rapprochée (...) de son essence ». Ce sont là des essais, le temps d’un poème, de penser autrement la mort de celle dont elle écrit maintenant : « la moitié de mon corps s’est perdue ». Clara avait-elle des dispositions au-delà de la nature humaine ? non, elle est « Partie, tout simplement », et désormais sans lieu, elle est « aux cieux / ou ailleurs — nulle part ? / ou (...) n’es[t] plus du tout ».

Il y eut d’abord pour l’auteure, au moment de la disparition, l’impossibilité de toute parole organisée ; toute expression ne pouvait être que rejet du réel pour le moins mis à distance puisque toute stabilité était évanouie, « J’ai parlé, parlé, crié, / Dit, redit, maudit, médit ». Entre l’hier et l’aujourd’hui quelque chose s’était rompu qui empêchait de vivre une continuité ; Sanda Voïca évoque « Une fêlure / Une fissure » dans le monde, proche ou non, au point que les jours lui semblaient alors tous « Rebuts et remâchage », que le temps « pass[ait] sans passer », qu’être encore là était seulement preuve de son « inexistence ». Cependant, écrire « ce qui gémit sans cesse / sans qu’on l’entende » éloigne progressivement la violence sans nom qui lui avait été faite ; on peut aussi évoquer avec la même fonction le collage de Sanda Voïca qui ferme le livre, où deux figures féminines se font face, collage titre « Avec Clara (Dialogue) ».

On suit ces lents mouvements de refus de la résignation, de retour avec les autres, sans que l’inacceptable soit accepté. Ce qui ravive la douleur de la perte, c’est de penser à tout ce que Clara ne connaîtra pas, aussi bien « l’extase sous les tilleuls en fleur » que la poésie de Mihai Eminescu, le grand poète romantique roumain. L’absente redevient d’ailleurs fortement présente quand sa tête, dans une vision difficile à supporter, semble flotter dans l’air, elle l’est encore bien plus sur les photos où rien ne peut effacer son sourire qui, chaque fois, fait l’effet de « coups de lance » tant il renvoie à ce qui jamais ne sera plus. Ce qui est très peu supportable dans la vie quotidienne qui continue et contre quoi on ne peut pas toujours réagir, c’est la sottise ou l’indifférence devant une douleur qui ne peut s’estomper ; une tante en guise de consolation assure que Clara est au paradis, celui-ci ne sait parler que de lui et prétend qu’il ne faut vivre, comme lui, que les « bons moments ».

Comment retrouver ne serait-ce qu’un semblant d’équilibre ? En se réhabituant à vivre ce qui fait la vie de tous, la pluie, le jour et la nuit, en relisant Apollinaire, en rêvant de devenir arbre, en pensant aussi que l’écriture contribue à maintenir le souvenir de Clara, « Mon récit, ici — voudrait rendre sa substance, sa chair, ses yeux, ses cheveux » — garder donc plus qu’une trace pour pouvoir, à nouveau « Respirer et regarder : / Le monde est dans l’œil qui vit ». On n’oubliera pas les nombreuses œuvres aux techniques et aux supports variés (dessins, encres, collages, aquarelle, acrylique, etc.) qui accompagnent les textes, elles font de l’ensemble un tombeau poétique, elles ont sans aucun doute aidé l’auteure à ne plus considérer que la vie était « Sueur et larmes ». C’est pourquoi on lit parmi les derniers vers une annonce d’autres livres, « Le ciel, mon miroir, / Les mots, mon ciel. / L’écritoire — ma terre. »

Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre, Les Lieux-Dits, 2022, 90 p., 18 €, Avec des œuvres de P. Boutibonnes, S. Dudouit, S. Durbec, C. François-Rubino, G. Lejard, M. Marie, D. Massu-Marie, C. Pop-Dudouit, V. Sablery, L. Soptelea, J-P. Stevens, Sanda Voïca. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 septembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, les nuages caressent la terre | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2022

George Trakl, Les étapes de la démence...

Les étapes de la démence aux chambres noires,

Les ombres des vieillards sur le seuil de la porte ouverte,

Quand l’âme d’Hélian se mire au miroir rose

Et que choient la lèpre et la neige de son front...

Les étoiles au mur se sont éteintes

Et les blanches figures de la lumière.

Voici que montent du tapis les ossements des sépulcres,

Le silence des croix écroulées sur la colline,

La douceur de l’encens dans le vent pourpre de la nuit.

Ô prunelles broyées aux bouches noires !

Quand solitaire et doucement vaincu par les ténèbres

Le petit-fils rêve à sa fin obscure,

Le Dieu de paix sur lui penche l’azur de ses paupières.

Georg Trakl, traduction dans Gustave Roud Œuvres complètes, 2,

éditions Zoé, 2022, p. 851

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Trakl, Georg | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george trakl, démence, vieillard | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2022

Ambrose Bierce, Épigrammes

Un auteur populaire est quelqu’un qui écrit ce que pense le peuple. Le génie les invite à penser autre chose.

Chrétiens et chameaux accueillent leurs fardeaux à genoux.

La seule distinction que récompense la démocratie est un haut degré de conformité.

L’amour est une attention détournée : de la contemplation d’un pêtre on en vient à considérer son rêve.

La Jeunesse regarde en avant, car il n’y a rien derrière ; la Vieillesse regarde en arrière, car il n’y a rien devant.

On peut se savoir laid, mais il n’existe pas de miroir pour le comprendre.

Ambrose Bierce, Épigrammes, traduction Thierry Gillybœuf, éditions Allia, 2014, p. 26, 27, 29, 31, 43, 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ambrose bierce, épigrammes, auteur, démocratie, laideur | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2022

Ambrose Bierce, Épigrammes

Le premier homme que vous croiserez est un imbécile. Si vous pensez le contraire, interrogez-le et il vous le prouvera.

Des deux types de folie passagère, l’une s’achève dans le suicide, l’autre dans le mariage.

Faute d’yeux derrière la tête, nous nous voyons au seuil de l’horizon. Seul celui qui accomplit cet acte remarquable consistant à se retourner sait qu’il est le personnage central de l’univers.

L’amour est une charmante balade d’un jour. À la toute fin, embrassez votre compagnon et prenez congé de lui.

Si vous voulez lire un livre parfait, écrivez-le.

Ambrose Bierce, Épigrammes, traduction Thierry Gillybœuf, éditions Allia, 2014, p. 13, 15, 19, 20, 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ambrose bierce, épigrammes, folie, imbécile, amour, livre | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2022

Feuilles tombées

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : feuilles tombées | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2022

Julia Lepère, Par elle se blesse

Elle dit

J’ai connu des hommes pour diviser les heures

J’ai connu des hommes jouissant sans demander en laissant le soleil m’aveugler j’ai connu des hommes qui s’étranglaient pour jouer qui me giflaient pour jouer j’ai connu des hommes qui n’aimaient pas me faire l’amour des hommes ensommeillés avec l’ambition des choses à faire et des pulsions de mort dans leurs masques de perles les défauts de leurs veines les faisaient se gonfler qui chantaient fort leur crime et appelaient leur mère des hommes emprisonnés et ils traçaient chaque jour de leur bâton un trait après la femme tuée j’ai connu des hommes alcooliques et drogués des hommes partant dans le désert d’Espagne pour y halluciner pour composer des vers des symphonies cherchant tous les dérèglements [...]

Julia Lepère, Par elle se blesse, Poésie/Flammarion, 2022, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia repère, part elle se blesse, homme | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2022

Julia Lepère, Par elle se blesse

Elle sur le ponton moi dans la mer

Évitant les méduses

Sans territoire

Ses bleus virant au virage de mes cernes

Ayant bu les écumes les planches

Des demi-dieux leurs longs cheveux de sable souviens-toi

Presque pour morte

Il te laissa

Et hors de moi

J’ai joui tant de fois pour oublier que quelque part

J’attends encore de me réveiller

Julia Lepère, Par elle se blesse, Poésie/Flammarion, 2022, p. 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia repère, par elle se blesse, mer, jouir | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2022

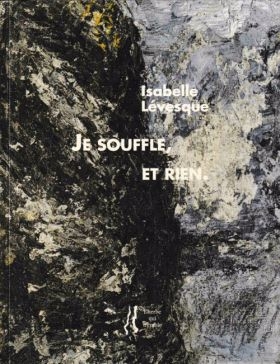

Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien. : recension

« Où vivre / et dire ? »

Quatre ensembles titrés, suivis d’un épilogue ("Je ne chante plus, je rêve"), composent le livre : "Ne fuis pas, je te suis", Ne t’encombre pas de la nuit", "Je souffle, et rien." (qui donne le titre), "Ne t’éloigne pas, mon ombre fragile te suit". Une postface de Jean-Marc Sourdillon ("Le regard d’Eurydice") propose une analyse qui rattache les poèmes au mythe d’Orphée à partir de plusieurs indices, dont le titre des séquences ; dans le jeu du je-tu, le tu serait le père disparu, la voix d’Eurydice-je« l’accompagnant (...) dans l’événement de sa disparition pour aller le rechercher ». Les arguments sont convaincants et l’on peut suivre cette lecture. Jean-Marc Sourdillon précise cependant que « le lecteur pourra suivre d’autres fils, découvrir d’autres intrigues, Je souffle et rien, est un livre ouvert. » À côté de sa suggestion, on peut en effet lire autrement les poèmes en les liant aux livres déjà publiés.

L’auteure, plus peut-être que dans d’autres livres, se confond avec la narratrice. Les paysages et les lieux sont ceux où elle vit, la ville des Andelys, la Seine, l’île de Seine, les falaises très présentes, les hameaux (le Petite Andely, Noyers, plusieurs fois cité). Dans ce décor rassurant où tout peut se nommer, le motif de la disparition est repris d’un bout à l’autre du livre : les mots, les étoiles à un moment donné sont présentés comme disparus, et aussi de manière récurrente le tu, « Mes doigts écartés, je te tiens ici, toi qui disparais, disparu ». À ce motif est étroitement associé celui de la perte ; l’absence du tu provoque celle de sa voix, donc le support même de la parole ; ce n’est qu’avec la voix que le Sujet se manifeste, elle rend possible l’existence même du tu, toute relation d’échange avec l’Autre, ce qu’exprime précisément la narratrice, « Tu es perdu / ta voix s’éloigne » et, de là : « mesurant à te perdre l’identité / du pronom nous ». La perte du tu implique aussi symboliquement celle du paysage (« regardant perdu l’horizon ») et celle peut-être du je, au moins de toute intériorité (« mon cœur perdu »). `

Le souhait d’un retour du tu est immédiatement associé à une autre perte, celle du chemin vers un hameau — lieu de naissance et de vie du je ou du tu ? — : « Comme si tu revenais n’ayant pas trouvé perdu le chemin de Noyers ». La narratrice, dans un élan christique, invente même sa résurrection, « Je cours vers toi sur les eaux / pour te faire renaître ». Elle invente aussi « un rendez-vous », sachant que personne ne l’y rejoindra, ou une fiction qui permettrait au nous de se recréer, « Je recompose / le passage secret où te retrouver, / je l’appelle "coquelicot" » ; la fleur incarne pour Isabelle Lévesque (par exemple dans Voltige ! et dans Le Chemin des centaurées) la nature l’été et, par sa couleur, le vivant, l’amour, et tout autant le caractère éphémère de ce qui est. Cependant (« Fini les fées »), aucune métamorphose ne restituera ici le tu qui ne sera présent que par les mots, le temps effaçant progressivement la présence ancienne.

Toute évocation souffre de l’incertitude de la mémoire, d’où n’émergent que l’ombre du tu, que des images indécises — « Je ne rattrape que / ton reflet », écrit la narratrice dans la dernière partie de son parcours —. ; « ombre » est l’un des mots récurrents, présent dans le titre de l’avant-dernière séquence mais relevé dès les premiers poèmes, « Nous savons que s’éloigne / chaque ombre saisie » — il semble d’ailleurs que le lecteur soit inclus dans ce "nous". Les jours de l’enfance du tu sont rappelés (« genoux écorchés tu es l’abandonné »), mais ces jours anciens sont quasiment devenus hors d’atteinte, « Des morceaux de temps / (...) s’écartent de l’origine » et tout est voué à l’oubli, tout ce que la narratrice tente de rassembler, l’ombre même du tu comme le reste. L’écriture restitue ces jeux complexes de perte et d’oubli et empêche la disparition complète du tu : ce rôle ancien de la poésie est ici renouvelé.

En effet, le poème (« Je l’écris pour toi, il existe ») donne un sens à l’absence. Le tu écrit est donc ainsi indéfiniment recréé, « Tant que je vis je te donne forme » et, du même coup, donne aussi raison de vivre au je, « Je change, je chante ». Parce que les mots sont considérés comme « vivants », destinés à faire apparaître l’absent. Dans Le Chemin des centaurées, une autre version de la disparition était empruntée à la Grèce antique avec la question « Ulysse, reviendras-tu ? » ; ici, « Rien ne change nous sommes / laissés pour compte d’une histoire interrompue », et l’histoire est toujours à récrire, à réinventer sachant que l’ombre ne peut être dissipée. C’est pour cela que le coquelicot est présent d’un livre à l’autre, symbole de l’amour et du passage, et que l’épilogue propose en épigraphe quelques lignes de Beckett, extraites de la fin de L’innommable, « (...) il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a (...). Ressassement pour que, dans l’imaginaire, le nous soit recomposé.

Fabrice Rebeyrolle, accompagne les séquences de huit peintures non figuratives. Elles donnent à voir une matière opaque qui peut évoquer celle de la falaise et les couleurs de certaines figurent ciel, eau et horizon des poèmes.

Isabelle Lévesque, Je souffle, er rien., Peintures de Fabticve Rebeyrolle, postface de Jean-Marc Sourdillon, L’Herbe qui tremble, 2022 , 152 p. 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 août 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, je souffle, et rien., recension | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2022

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Le meilleur interviewer est celui qui dit que j’ai un œil d’aigle et une crinière de lion.

La liberté d’une presse qui fonctionne plutôt comme un pressoir.

Ne dites pas que ce que j’écris n’est pas vrai : dites que j’écris ma l, car tout est vrai.

Dans l’admiration qu’on a pour Verlaine, je sens une trop grande part de pitié pour le pilier d’hôpital.

Il a un style à lui dont les autres ne voudraient pas.

J’appelle « classiques » les gens qui ne faisaient pas encore de la littérature un métier.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 236, 238, 238, 241, 245, 245.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2022

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Ma littérature, c’est comme des lettres à moi-même que je vous permettrais de lire.

Si vous saviez comme je me sens bon quand je suis tout seul, comme j’ai toujours de bonnes relations avec moi.

Le Français crible d’épigrammes surtout ce qu’il voudrait être : le député, et ce qu’il voudrait avoir : le ruban rouge.

Comment, n’est-ce pas ? le tonnerre tomberait-il sur ma maison, quand il peut tomber sur celle du voisin ?

Oui, dit-il : je l’ai échappé laide.

Il lui conseillait de lire chaque jour les faits divers pour se rendre compte de son bonheur.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 224, 226, 227, 230, 231, 235.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal 1887-1910 | ![]() Facebook |

Facebook |

11/10/2022

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a le bavardage insignifiant et le bavardage pompeux qui signifie moins encore.

Pour que le chef-d’œuvre vienne à vous, au moins faites-lui signe.

Nul n’aura de talent, hors nous, moins mes amis.

Je serais anarchiste si j’étais malheureux, mais je n’ai pas à me plaindre. Comment pourrais-je à la fois être anarchiste et satisfait ?

Comme toute comparaison originale doit forcément, à la longue, se banaliser, n’en jamais faire.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 208, 209, 209, 209, 210.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2022

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Je ne lis rien, de peur de trouver des choses bien.

Chez Rodin, il m’a semblé que mes yeux tout d’un coup éclataient. Jusqu’ici la sculpture m’avait intéressé comme un travail dans du navet.

Balzac est peut-être le seul qui ait eu le droit de mal écrire.

Un homme tellement beau que lui-même se trouve ridicule.

Acquiers le talent de dire sans bâiller : « C’est intéressant. »

Chaque matin songer aux gens qu’on va cultiver, aux pots qu’on va arroser.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p.83, 85, 88, 89, 92. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, aphorisme | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2022

Jacques Moulin, Corbeline

Corbeau

Encore haut

Pousse au noir

Son cri fort

Chaque soir

Proie du noir

Sous le ciel

Toujours haut

Du corbeau

Qui repasse

Tu rebrasses

Un corps lourd

Jacques Moulin, Corbeline,

L’Atelier contemporain,

2022, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, corbeline, rimes | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2022

Jacques Moulin, Corbeline

Corbeaux en fragments

Le cri du corbeau

De quoi est-il le bruit

Le bruit du bois

Le bruit du toit

qui se dérobe

charpente incluse

Le bruit qui croît

au-delà de sa voix

Le bruit du groin

qui court aux lointains

Le bruit du cri

dans la nuit du gravier

Le bruit d’évier

quand la bonde est lâchée

Le bruit déchiré

de la bâche sous tempête

Le bruit de trompette

rouillée mal embouchée

Le bruit qui verrouille

Le bruit de moraine

dans l’absence des glaciers

Le bruit de la grêle

qui cogne sur les rails

Le cri qui déraille

Le bruit du moulin à chanvre

quand le lien freine la meule

Un corbeau

Fait un bruit de corbeau

Vrocalise

Jacques Moulin, Corbeline, L’Atelier

contemporain, 2022, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, corbeline, corbeaux en fragments | ![]() Facebook |

Facebook |