06/10/2022

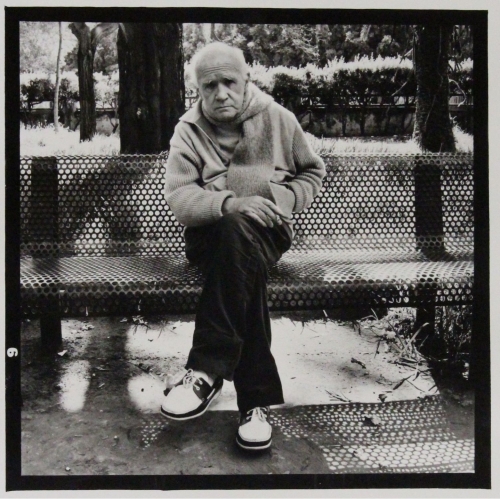

Jean Gente, Le voleur

Le voleur

Vous êtes hypocrite immortelle écuyère

En robe d’organdi sur un cheval blond !

En pétales perdus vos beaux doigts s’effeuillèrent

Adieu mon grand jardin par le ciel terrassé !

***

Ainsi je reste seul oublié de lui qui dort dans mes

bras. La mer est calme. Je n’ose bouger. Sa pré-

sence serait plus terrible que son voyage hors

de moi. Peut-être viendrait-il sur ma poitrine.

Et qu’y pourrais-je faire ? Trier ses vomissures ?

Y chercher parmi le vomi, la viande, la bile, ces

violettes et ces roses qu’y délaient et délient

les filets de sang ?

(...)

Jean Genet, Le pêcheur du Suquet, dans Le condamné à mort, L’arbalète, 1958, p. 104-105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le voleur, amant | ![]() Facebook |

Facebook |

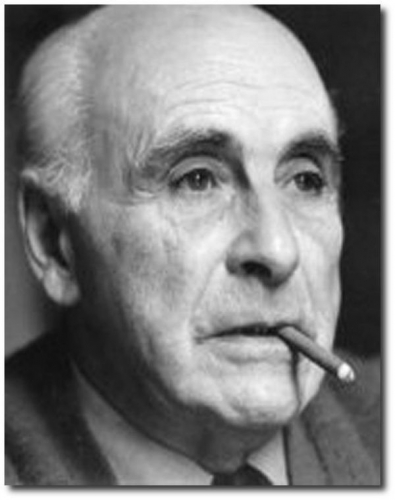

Francis Ponge, La fabrique du pré

31 mars 1970

I

Il ne fait, pour mon expérience, aucun doute que l’amour des mots (c.a.d la référence (révérencieuse) à une vision traditionnellement humaine et (osons le dire) nationale des choses (il faut expliquer cela) (que l’amour des mots soit cela) soit le chemin à la création (je veux dire, par l’expression sans tricherie d’une sensibilité individuelle, sans seulement la fabrication d’objets de satisfaction, de jouissance pour le goût commun des usagers de la langue, mais l’auto création de l’individu lui-même dans sa ressemblance et sa différence à ceux que l »’on appelle ses semblables.

Francis Ponge, La fabrique du pré, Gallimard, 2021, p. 16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, la fabrique pré, esprit national | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2022

Pierre Voélin, D'eau et de sang

Ligatures

Toi —tendrement liée — sous le lien de mes bras

ici — sans bruit — sauf les forts battements

du cœur — à ton cou le collier

les perles — les cris

du petit jour `

Tu le sais — ta beauté me déchire

Plus souples les feuillages contre la vitre

le vent amoureux — d’un souffle —

les secoue

Je dirai le nu du désir — avec ou sans honte

tu annonceras — toi — les nuits de perce-neige

Pierre Voélin, D’eau et de sang, dans L’étrangère,

N° 56, 2022, p. 20.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2022

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, onze, douze

le 18 novembre (2008)

Si, sur une page, je regarde le mot colline, je connais, dans des délais variables, un afflux ou non d’images, d’envies, de mémoire. Une boue de pensée, la soupe des sensations. Il est souvent difficile de les distinguer.

Si, maintenant, je regarde la colline, je connais, dans des délais également variables un afflux ou non d’images, d’envies, de mémoire ; La même soupe, la même boue.

Le corps a vécu deux activités, a accompli deux choses radicalement différentes. Comment les symptômes pourraient-ils être les mêmes ? Ils ne le sont pas. C’est toute la tragédie et toute l’excitation du monde.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, onze, douze, Flammarion, 2013, p. 104-105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, onze, douze, colline, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2022

Umberto Saba, Il Canzoniere

Quand se levait le rideau

Quand se levait le rideau sur le monde

de mon enfance, j’accourus comme

à une fête promise. Une à une

sont tombées les merveilles.

Des espérances conçues, nulle

qui vaille à m’en souvenir, même une larme

et même un seul soupir. Mais il me reste

ton baiser, jeune amie, qu’absences

et respect de nous-mêmes font plus rares.

C’était cela la vie, une gorgée amère.

Umberto Saba, Il Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 461.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, il canzoniere, le rideau levé, enfance, merveille | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2022

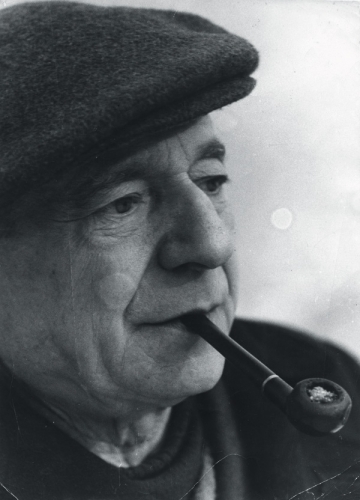

Umberto Saba, Il Canzoniere

Seul

Je suis seul. Nul n’écoute là

où tout appel aux amis dispersés

est vain.

La haine brille comme un glaçon, et je pense

que je te verrai ce soir, toi que j’aime.

Je pense à tous mes efforts,

tandis que j’allais au hasard

au soleil qui découvre, dans l’ombre qui protège,

pour me dire en paix quelques

mots.

Umberto Saba, Il Canzionere, L’âge d’homme, 1988, p. 460.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2022

Umberto Saba, Il Canzoniere

![]()

L’adieu

Sans adieu tu m’as laissé et sans pleurs ;

dois-je m’en affliger .

Tu ne pleurais pas parce que tu avais tant,

tant de baisers à me donner.

Certaines ententes amoureuses durent assurément

autant qu’une vie et davantage.

Je connais un amour qui a duré un mois

et qui fut un amour véritable.

Umbero Saba, l Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umbertyo saba, il canzoniere, adieu, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2022

Umberto Saba, Il Canzoniere

La solitude

Saison changeante, ombre et soleil

font le monde varié, qui dans son aspect riant

nous console, et de ses nuages nous peine.

Et moi, qui à tant de nos apparences et à mes

yeux portait une infinie gratitude

je ne sais aujourd’hui si je dois m’affliger

ou m’en aller joyeux comme quand on sort d’une épreuve :

je suis triste et pourtant la journée est si belle ;

dans mon cœur seulement il fait pluie et soleil.

D’un long hiver je sais faire un printemps ;

quand la route au soleil est une traînée d’or,

le bonsoir, je le dis à moi-même.

J’ai mes brouillards et mes beaux temps en moi tout seul

comme en moi seul est ce parfait amour

pour que l’on souffre tant, moi je ne pleure plus :

en mes yeux en mon cœur je trouve suffisance.

Umberto Saba, Il Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 146.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, il canzoniere, solitude, pluie, soleil | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2022

Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent

(...) on a vagabondé dans le lieu, jardin et maison, sans souhaiter rencontrer personne, on a cherché à s’approprier quelque chose que l’on nous a refusé. On a écouté des bribes d’histoires, des fragments sans lien apparent et on n’a pas compris que l’on était ce lien, cette pâte à fixe, ce joint. On est venue à la rencontre d’une enfance meurtrie, on est allée plus loin encore vers l’enfance passée de celles qui n’étaient plus enfants, on se mettait là parce que l’on s’y sentait bien : on était à sa place, retournée à l’autorité de soi-même.

Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, dans La revue de belles-lettres, 2022-1, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillme loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, jardin, lien | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2022

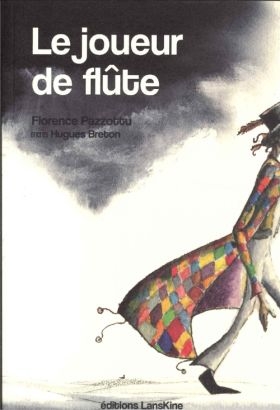

Florence Pazzottu, Le joueur de flûte : recension

Les contes collectés notamment par Charles Perrault et les frères Grimm ont la plupart du temps été récrits mis au goût du jour pour le public enfantin (souvent très simplifiés, châtrés même) ou avec une visée littéraire et/ou sociale, le texte étant destiné à des adultes. Ainsi Robert Coover est parti de La Belle au Bois-Dormant pour écrire Rose (L’Aubépine) (traduit en 1998) et Christine Angot a proposé sa version de Peau d’Âne où se mêlent autobiographie et imaginaire. Le parti-pris de Florence Pazzottu et de Hugues Breton est différent dans la reprise du conte très connu de Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin : enfants et adultes y trouveront leur compte. L’auteure ne cache pas qu’elle entend déborder la visée convenue du conte en donnant en épigraphe l’intégralité de L’étranger de Baudelaire, qui exalte l’imaginaire, le poème cité extrait d’un livre sur l’exil de l’écrivain iranien, Atiq Rahini.

Rappelons le canevas du conte, que Florence Pazzottu suit scrupuleusement : une ville, au moment des fêtes de Noël, est envahie par des rats et rien n’arrête leur prolifération : rapidement ils dévorent tout. Les autorités tentent sans succès de les éliminer avec des pièges et du poison, ils promettent mille pièces d’or à qui pourra les délivrer du fléau. Un étranger vient et, jouant de la flûte, entraîne les rats hors de la ville. Les habitants se réjouissent mais la récompense est fortement diminuée. L’étranger la refuse et quitte la ville, il y revient quelques semaines plus tard et, jouant à nouveau, entraîne cette fois les enfants qui partent pour toujours. Ce que modifie en profondeur Florence Pazzottu, ce sont des éléments qui, laissant le plan intact, donnent au conte un caractère contemporain.

Il s’agit maintenant d’une « ville sans nom », toutes les villes d’aujourd’hui étant interchangeables avec leurs hautes tours et fermées à qui n’y vit pas. Les habitants ne sont pas divisés en pauvres et riches, vus sous un autre aspect : aucun ne cherche à être autrement que son voisin et chacun « se presse où se pressent les autres ». On apprécie les encres d’Hugues Breton, elles restituent la tristesse des bâtiments et le fait que tous les habitants se ressemblent. C’est après le repas de Noël que les rats envahissent la ville et dévorent en quelques jours toues les réserves. L’homme qui entre dans la ville est étranger par son habit d’Arlequin dont les couleurs connotent la vie et s’opposent à la grisaille des vêtements des citadins ; tous refusent sa différence et se détournent à son approche, sauf les enfants. Il propose aux autorités de les délivrer du « grand mal qui [les] ronge » : ils se moquent et « ricanent » quand, pour agir, il sort une flûte de verre de son sac. C’est la peur et la lassitude qui poussent le dirigeant à promettre une forte somme — un chèque avec beaucoup de zéros — à l’étranger s’il réussit.

Les rats qui accourent aux sons de la flûte sont représentés par Hugues Breton comme une énorme vague, puis comme un nuage noir qui finit par se dissiper. L’étranger revient, et c’est comme s’il n’avait pas existé. La somme promise n’est pas discutée : un enfant en fin de journée vient lui porter le chèque ; la scène se passe aujourd’hui, où tout se consomme et se consume, non à la fin du XIIIe siècle comme dans la légende. L’étranger n’appartient pas à cette société et, avant de partir, dit seulement « C’est donc ainsi ? ». Il s’éloigne de la ville non pour n’avoir pas reçu la somme promise mais parce qu’il attendait des échanges, des paroles, des regards, de ne plus être vu comme un étranger. Il revient un an plus tard et joue à nouveau, cette fois « un chant d’une beauté, d’une force inouïes. Il portait des vies secrètes, singulières, sauvages, inventait des sentiers, ciselait et distinguait recoins et profondeurs. » Le chant porte tout ce qui est contraire à la ville, le vivant, le mystère, l’individuel, l’imaginaire, et seuls les enfants le comprennent, non encore "intégrés" dans la société fermée des adultes qui restent « sourds à l’appel, irrémédiablement ».

Comme dans la tradition, l’étranger entraîne les enfants qui disparaissent à jamais, mais ce n’est pas le vent qui, parfois, porte leur rire : quelques habitants qui, « devenus un peu fous, croient entendre, mêlé au vent » leur « rire insoumis ». Florence Pazzottu conserve les caractéristiques du conte (un héros, une épreuve à surmonter, la résolution des difficultés) en introduisant, sans forcer le ton, des éléments de la vie contemporaine. Ce faisant, elle garde au conte le charme de la lecture en lui ôtant ses aspects surannés et fait passer une critique claire de la société, lisible quel que soit le lecteur.

Florence Pazzottu (texte), Hugues Breton (encres), Le joueur de flûte, éditions Lanskine, 2022, np, 13 €. Cette recension a été publié par Sitaudis le 26 juillet 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, le joueur de flûte : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2022

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

(Point of view)

Devant la rambarde bleue rouillée de la plage de galets, ils observent les cars de touristes. Un groupe de vieilles dames entre dans un snack éclairé au néon jaune vif. Sur les tables de formica bleu canard sont posés ketchup rouge sang et moutarde kaki. Face aux vagues, cette assemblée argentée boit sagement son thé.

Ils arrivent à deux heures chez leurs amis. La maison est silencieuse. Baby Phoche dort. Ils s’assoient devant le feu de cheminée. La jeune fille saigne du nez plusieurs fois.

Comme la pluie sur l’autoroute ce fluide imprévisible ramène le garçon à son impuissance devant les phénomènes naturels.

Les corons pourpres stagnent dans l’évier.

Elle a taché le sol de la salle de bains.

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie/Flammarion, 1997, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, plage, sang | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2022

Sandra Moussempès, Cassandre à bout portant

Aujourd’hui je suis contente de moi

Buvant une tasse de thé vert

Lisant des poèmes coréens bien traduits

Contrariée par d’autres choses réduites en cendres

La contrariété fait partie du réel m’avait-on dit

J’ai vu pire que la contrariété

Les os d’un revenant dans un bol de nouilles

Le tr(ou noir qui traîne sur le sol

M’envahit comme une tristesse passagère

La liste des arbres est déjà devenue un défilé de mode

« You are so great ! » au milieu de la forêt la mondanité

prend le pas sur la pulsation

La mariée finale en robe de dentelle

Est une nonne qui entre en scène et cache le trou dans sa traîne

Sandra Moussempès, Cassandre à bout portant, Flamarion/poésie, 2021,

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, cassandrev à bout portant, contrariété | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2022

Cédric Demangeot, Promenade et guerre

d’un retournement du mauvais sort

occidental une peau

de vache écrite

endormie depuis trois millénaires

est aujourd’hui

prise d’un spasme organique qui la

déchire

Cédric Demangeot, Promenade et guerre,

Poésie/Flammarion, 2021, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, promenade et guerre, vache, sort | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2022

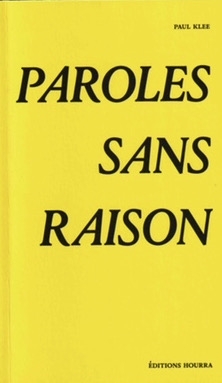

Paul Klee, Paroles sans raison : recension

Dans sa jeunesse, Paul Klee (1879-1940) jouait sans cesse Bach au violon et se demandait s’il ne devait pas consacrer sa vie à la musique ; il écrivait aussi des poèmes de contenus variés, dont des quatrains érotiques. On suit dans son Journal* son désir de s’engager dans diverses voies et il s’établissait un programme au printemps 1901 (p. 50) :

au premier chef, l’art de la vie, puis, en tant que profession idéale : l’art poétique et la philosophie ; en tant que profession réaliste : l’art plastique et, à défaut d’une rente : l’art du dessin (illustration).

Comme le rappelle Pierre Alferi, c’est au cours de son voyage en Tunisie (avec August Macke et Louis Moilliet) qu’il a décidé d’être peintre ; il écrivait le 16 avril 1914 après un voyage à Kairouan, « La couleur me possède. (...) Voilà le sens du moment heureux : la couleur et moi sommes un. Je suis peintre. » (p. 282)

C’est avec le regard du peintre qu’il écrit « Voir c’est le savoir », mais la lecture des récits de rêve découvre un Paul Klee proche de Desnos ou de Leiris. Certaines images de son monde onirique, bien éloignées de la vie diurne (un banc de roses, un sorcier), empruntent cependant en partie à la réalité : la fille du sorcier qu’il regarde ferme les rideaux, mais l’observe par une fente ; ces images d’une relation à peine esquissée sont commentées dans la seconde partie du poème par Klee, pour qui on rêve à partir de « ce qui nous a un instant désarmés ». Dans un autre rêve de la même année (1906), s’effectue un mouvement du corps désorganisé vers une origine où se trouverait « Madame l’Archicellule », symbolisant la fertilité ; en même temps, son activité de peintre est évoquée et heureusement reconnue, avec la mention d’une « délégation (...) / pour rendre grâce à son travail ». Rêve encore, cette fois de l’absence de tout espace, de tout corps (« ma nudité volée »), de tout signe qui évoquerait une existence (« effacée, l’épitaphe ») — vision frappante de la disparition, du néant.

La mort, la violence sont présentes autrement, exprimées de manière lapidaire : « Animal humain / heure de sang ». Dans les poèmes retenus apparaît aussi le motif de la claustrophobie, avec l’enfermement dans un lieu clos (« grand danger / pas d’issue ») et, pour en sortir, le plongeon par une fenêtre, mais l’image de la liberté retrouvée (« Libre je vole ») est mise en défaut : la chute sans fin figurée par la répétition : « Mais la pluie fine, / la pluie fine, / la pluie / tombe, / tombe... / tombe... ». Enfermement encore avec le retour de l’enfouissement, lié au monde des morts ou au passage du temps avec l’image classique du « ver qui ronge ». La préoccupation de l’au-delà est aussi mise en scène ironiquement dans une fable où un loup dévore un homme et tire une conclusion de son acte : l’homme peut être le dieu des chiens si le loup peut le manger, et la question demeure, « Où donc est leur [=des hommes] Dieu ? ».

La diversité des poèmes permet de lire d’autres aspects de l’écriture de Paul Klee qu’Alferi rattache notamment à Christian Morgenstern (1871-1914) pour la bouffonnerie, par exemple dans "Parole sans raison" avec des propositions comme « 1. Une bonne pêche est un grand réconfort », « 7. Douze poissons, / douze meurtres ». Ce qui apparaît souvent, ce sont les jeux avec les mots : adjectif qui change de sens selon sa position (« des gens petits / pas de petites gens »), verbe accompagné ou non de la négation : « lui qui sait qu’il ne sait pas / à l’égard de ceux qui ne savent pas / qu’ils ne savent pas / et de ceux qui savent qu’ils savent ». Un poème de quatre courtes strophes est construit avec cinq mots, deux adjectifs de sens opposés, "grand" et "petit", accompagnés de "calme", "forme" et "mobile, mobilité" qui s’achève par le retour du peintre, « calme petite forme s’appelle "peinture" ». Des vers à propos des états de la lune selon le lieu rappellent Max Jacob avec des vers comme : « que le cactus ne la crève pas ! ». Paul Klee avait aussi l’art de la pirouette, un portrait de chat qui saisit ses qualités sensorielles bien différentes des nôtres — « l’oreille cuiller à sons / la patte prête au bond [etc.] » — s’achève par un trait qui le sépare des humains : il « n’a, au fond, rien à faire de nous »

À la suite des poèmes, après une photographie de Paul Klee, sont excellemment reproduits onze tableaux et dessins, tous légendés, le plus ancien de 1915, le plus récent de 1940. Pierre Alferi retrace à grands traits dans sa postface le parcours de Paul Klee, qui continue d’écrire jusqu’à sa mort, en prose et en vers. Traducteur également de John Donne et d’Ezra Pound, il restitue le caractère singulier de l’écriture du peintre ; il propose un choix de traductions en suivant l’ordre chronologique, retenant des textes écrits de 1901 à 1939. L’ensemble des poèmes de Paul Klee est aujourd’hui traduit dans plusieurs langues, pas en français... : espérons que ce premier ensemble de 21 poèmes, publié par les éditions Hourra installées en Corrèze, décidera un autre éditeur d’entreprendre la publication de la totalité.

Paul Klee, Paroles sans raison, Choix, traduction et postface Pierre Alferi, reproduction de onze tableaux, éditions Hourra, 2022, 48 p., 15 €. Cette recension a té publiée par Sitaudis le 22 août 2022.

* Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959 ; le Journal est maintenant disponible en poche dans la collection "Les Cahiers rouges" chez le même éditeur.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, paroles sans raison, pierre alferi, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2022

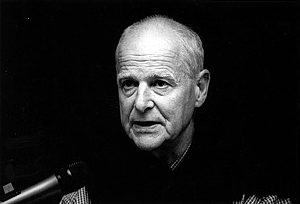

Jude Stéfan, Épodes

d c d

comme eut écrit M. Crozatier †

dans son poème 1 2 3 4 5 6

au Refuge 2 rue de la Charité

comme à l’hôpital d’Arthur (la

Conception !)

Ils sont morts à toutes dates

un 14/4/30

le « possesseur du mondez » se tue d’une balle

donc par début de printemps

comme un 14/4/40

naissait l’épouse perdue et comme

par glaciale nuit

le vingt-six janvier dix-huit cent cinquante-cinq

se pendit Gérard

le vingt-sept janvier dix-huit cent trente-sept

dans la neige gisait le duelliste moscovite

mortels mannequins nous sommes moins durables

que Noms et Dates

Jude Stéfan, Épodes, Gallimard, 1999, p. 16.

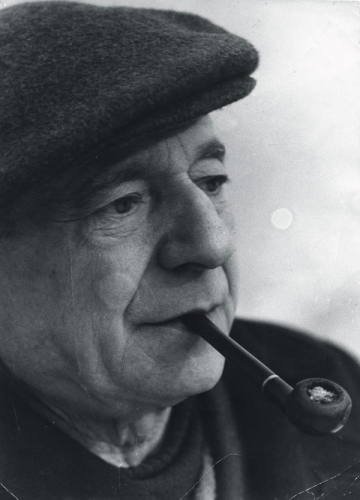

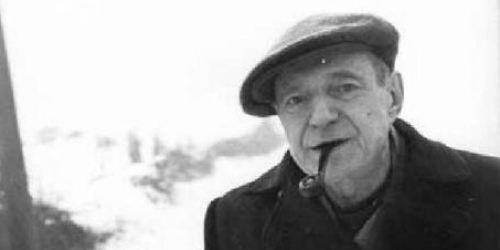

Stéfan à Cerisy, 2012, photo T. H.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |