14/02/2016

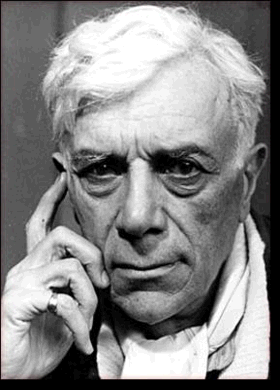

Georges Braque, Le jour et la nuit

Ceux qui viennent par derrière : les purs, les intacts, les aveugles, les eunuques.

Il ne faut pas imiter ce que l’on veut créer.

Ceux qui vont de l’avant tournent le dos aux suiveurs. C’est tout ce que les suiveurs méritent.

L’Art survole, la Science donne des béquilles.

J’ai le souci de me mettre à l’unisson de la nature, bien plus que de la copier.

Georges Braque, Le jour et la nuit, Gallimard, 1952, p. 10, 11, 12, 13, 14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges braque, le jour et la nuit, suiveurs, imiter, art, science, nature, copie | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2016

Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur : recension

Les éditions Verdier puisent pour leur collection de poche dans un fonds patiemment construit depuis 1979 ; dans un format élégant, qui verra bientôt une centième livraison, voisinent Pierre Michon et Varlam Chalamov, Armand Gatti et Jean-Pierre Richard, Rilke et Benny Lévy. L’un des derniers, Julien Letrouvé colporteur, du regretté Pierre Silvain (1926-2009), était paru en 2007, et l’on redécouvre ce récit qui n’est pas étranger, au travers d’une fiction attachante, à l’histoire de la lecture.

Les prophètes à trois sous nous annoncent la fin du livre sur papier, sans savoir, apparemment, que sa diffusion très large aujourd’hui, notamment avec les livres de poche, est très récente. On imagine mal une France, pas si lointaine dans le temps, majoritairement analphabète. À l’époque de Jean-Jacques Rousseau, un succès de vente dépassait rarement 1000 exemplaires, et seuls les livres de la ‘’Bibliothèque bleue’’ étaient connus dans les campagnes — c’est-à-dire dans la plus grande partie du pays : ils y entraient grâce aux colporteurs et ils pouvaient y être lus à voix haute, quand il se trouvait un homme ou une femme instruits. Étrangers aux élites, ces petits livres à couverture bleue réunissaient aussi bien des récits de l’histoire sainte que des recettes de cuisine ou les prophéties de Nostradamus, des condensés des romans du Moyen Âge et des contes de la tradition. Ce sont ces livres que propose Julien Letrouvé dans les villages.

Le nom de Julien Letrouvé est sans ambiguïté : c’est un enfant abandonné à sa naissance ; recueilli dans une ferme, il est gardien de cochons, mais il a passé sa petite enfance au milieu de fileuses, et l’une d’elles, qui maîtrisait la lecture, lisait pour ses compagnes. Qu’à partir de petits signes sur du papier, l’on puisse quitter le moment présent et imaginer d’autres espaces, d’autres temps marque le jeune Julien pour la vie. À la puberté, il devient colporteur mais, négligeant la vente de la mercerie rémunératrice dans ce métier, il se consacre au livre, à ces histoires qui lui ont permis de supporter son sort.

Julien marche et, presque un siècle plus tard, il « eût pu croiser un autre marcheur » dans la région qu’il parcourt, Rimbaud. L’histoire se passe en septembre 1792, le mois de la bataille de Valmy (qui s’est déroulée le 20) et Julien avance sous la pluie vers le lieu des combats. Comme souvent dans les récits de Pierre Silvain, les époques se confondent et, à côté de personnages contemporains rencontrés dans sa marche (l’astronome Laplace, la voiture du roi en fuite), en viennent aussi d’autres, fictif comme Fabrice del Dongo, ou réel comme Chateaubriand. Sont évoqués également les jours de la Terreur de 1793, Gœthe racontant la bataille de Valmy, de petites poupées présentes aussi dans un autre livre, Passage de la morte (2007). Julien, lui, se lie avec un déserteur prussien rencontré lors d’une halte, Voss, qui lit au jeune garçon une des histoires d’un livre bleu ; et le jeune colporteur, penché sur le livre, comme au temps des fileuses, « retrouvait le besoin inapaisable de comprendre ce que lui refusait son ignorance ».

Le lecteur comprend bien qu’il est plongé dans un récit de formation, dans lequel les évocations mêlent de manière convaincante les époques et les lieux, font passer de l’univers du livre à une certaine réalité. Toute initiation connaît des violences ; ici, les soldats prussiens retrouvent le déserteur, le tuent et brûlent les livres, le seul appui de Julien ; ce sont « Le Paradis perdu, l’Âne d’or, Les Voyages de Gulliver, Une vie et Salammbô, Du Côté de chez Swann, Là-bas, Le Bruit et la fureur, L’Odyssée. » Nous sommes sans aucun doute dans le rêve avec cette liste, comme l’est la fin du récit. Julien continue sa route vers nulle part, lui venu de nulle part — sans père ni mère ; il marche tout l’hiver, atteint au printemps une ferme et, à la femme qui l’a accueilli, il affirme qu’il est prêt à poursuivre sa route vers « là-bas ». Mais : « Il n’y a pas de là-bas, ici on est au bout du monde [...]. Et qui pourrait vous attendre, là où vous allez, plus loin que le bout du monde ? » La réponse, si simple, est une superbe manière d’honorer la lecture : « Celle qui lit les livres ». Pierre Silvain, toujours dans une langue précise, maîtrisée, inspirée, n’achève pas le récit sur un échec. L’hiver est terminé et la femme, qui ne sait pas plus lire que Julien, se substituera à la liseuse rêvée, elle ne déchiffrera pas le mystère des mots mais elle deviendra la lectrice du monde.

Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur, Verdier Poche, 2016, 128 p., 7, 50 €.

Cette recension a été publiée sur Situais le 28 janvier 2016.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre sylvain, julien retrouvé colporteur, livre bleu, lecture, rêve, imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2016

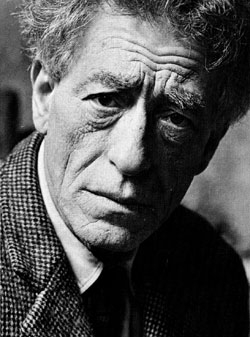

Alberto Giacometti, Écrits

Ma réalité

Je fais certainement de la peinture et de la sculpture et cela depuis toujours, depuis la première fois que j’ai dessiné ou peint, pour mordre sur la réalité, pour me défendre, pour me nourrir, pour grossir ; grossir pour mieux me défendre, pour mieux attaquer, pour accrocher, pour avancer le plus possible sur tous les plans, dans toutes les directions, pour me défendre contre la faim, contre le froid, contre la mort, pour être le plus libre possible ; le plus libre possible pour tâcher — avec les moyens qui me sont aujourd’hui les plus propres — de mieux voir, de mieux comprendre ce qui m’entoure, de mieux comprendre pour être le plus libre, le plus gros possible, pour dépenser, pour me dépenser le plus possible dans ce que je fais, pour courir mon aventure, pour découvrir de nouveaux mondes, pour faire ma guerre, pour le plaisir ? pour la joie ? de la guerre, pour le plaisir de gagner et de perdre.

Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1992, p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, écrits, peindre, dessiner, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2016

Giorgio de Chirico, Mélancolie

Mélancolie

Lourde d’amour et de chagrin

mon âme se traîne

comme une chatte blessée

— Beauté des longues cheminées rouges

Fumée solide.

Un train siffle. Le mur

Deux artichauts de fer me regardent.

J’avais un but. Le pavillon ne claque plus

— Bonheur, bonheur, je te cherche —

Un petit vieillard si doux chantait doucement

une chanson d’amour.

Le chant se perdit dans le bruit

de la foule et des machines

Et mes chants et mes larmes se perdent aussi

dans les cercles horribles

ô éternité.

Giorgio de Chirico, Poèmes, Solin, 1981, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio de chirico, mélancolie, vieillard, chant, larmes, éternité | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2016

Antoine Emaz, Soirs

accorder la langue

sur peu de choses

là ce soir

seul

avec

le jour en vrac

tout est passé

restent l'herbe

quelques feuilles tordues sèches

le froid clair encore le mur

entre l'herbe et le mur

la lumière glace

à chaque fois renvoie

une paroi de froid

à la fin le crépi

craque gris

dans le soleil qui baisse

voilà

peu de choses

dans un temps bref où passent

beaucoup de morts trop

vite

la vie dure

poser le peu comme simple

autant que possible

l'œil ras

dans l'herbe courte

les mots

on ne sait pas trop

ils tracent comme des bouclettes

des mèches de sens sans

tête

même hors vent ils frisent

quand sur la table

une bouteille tient nette

sa forme

pour bien faire il faudrait

des mots cendriers lourds

des pavés de verre clair quand

dehors brûle

[...]

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 74-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, temps, vents | ![]() Facebook |

Facebook |

09/02/2016

Jean Genet, Un chant d'amour

Un chant d’amour

Berger descends du ciel où dorment tes brebis !

(Au duvet d’un berger bel Hiver je te livre)

Sous mon haleine encore si ton sexe est de givre

Aurore le défait de ce fragile habit.

Est-il possible d’aimer au lever du soleil ?

Leurs chants dorment encore dans le gosier des pâtres,

Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre ;

Ton visage ahuri saupoudré de sommeil.

Ô ta grâce m’accable et je tourne de l’œil

Beau navire habillé pour la noce des Îles

Et du soir. Haute vergue ! Insulte difficile

Ô mon continent noir ma robe de grand deuil !

[...]

Jean Genet, Un chant d’amour, dans Le condamné à mort,

L’Arbalète, 1966, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, un chant d'amour, berger, brebis, sexe, soleil, sommeil deuil | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2016

Anna Akhmatova, Requiem

Épilogue

I

J’ai appris comment se défont les visages,

Comment, sous les paupières, la peur guette,

Comment la souffrance transforme les joues

En dures tablettes gravées de signes cunéiformes,

Comment les boucles noires ou cendrées

Soudain deviennent d’argent,

Comment le sourire se fane sur les lèvres dociles,

Comment dans un petit rire tremble la peur.

Et je ne prie pas seulement pour moi,

Mais pour toutes celles qui étaient avec moi

Dans les grands froids et dans la canicule

Au pied du mur rouge, aveugle.

Automne 1939

Anna Akhmatova, Requiem, dans L’églantier fleuri et

autres poèmes, traduits par Marion Graf et José-Flore

Tappy, La Dogana, Genève, 2010, p. 221.

Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, requiem, l’églantier fleuri, goulag, peur, vieillissement, mur | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2016

Ghérasim Luca, L'extrême-occidentale

Le rideau

Le rideau se lève sur une porte-fenêtre derrière lequel un autre rideau dérobe probablement une pièce habitée. Un vent léger agite ce dernier. On dirait que les premiers plis qui s’y ondulent abritent déjà une lèvre, une cheville, un doigt qui s’enfuit. À mi-chemin entre silhouette et ombre fuyante, c’est toute une émeute d’ébauches, de bouches et de formes à peine présentes qui s’élance à leur suite.

Comme je l’avais dit, le rideau donne probablement sur une pièce habitée qui, si c’en est une, contient un lit dont le lit du vent agite sans cesse le rideau qui, lui, cache le lit d’une rivière où hommes et femmes nagent, entre deux étreintes, vers les sources mêmes de leur amour.

[...]

Ghérasim Luca, L’extrême-occidentale, Corti, 2013, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, l’extrême-occidentale, le rideau, le lit, imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2016

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II : recension

Le premier volume des lettres, publié en 2014, était consacré aux lettres de jeunesse, le second a plusieurs caractères particuliers dus à la situation de Beckett : après avoir achevé Watt pendant la guerre, en anglais, il commence à écrire en français, et à être édité par les éditions de Minuit ; alors qu’il a bientôt cinquante ans il connaît en France le succès avec la pièce En attendant Godot, traduite ensuite et jouée dans plusieurs pays, et ses œuvres sont progressivement éditées en Angleterre (Faber and Faber, John Calder), aux États-Unis (Grove Press) et en Allemagne (Fischer Verlag, Suhrkamp Verlag). Une partie seulement des lettres conservées sont publiées — celles qui concernent son œuvre —, et celles de ses correspondants sont parfois données en note quand elles éclairent le texte. Peu de lettres restent de la période de la guerre ; Beckett, résistant, avait quitté Paris et s’était réfugié à Roussillon, village du Luberon, et celles qui subsistent n’ont pu être consultées à la suite du refus du collectionneur.

À partir de 1945 s’ouvre une période très féconde puisque sont écrites une première pièce, Eleutheria, une trilogie romanesque (Molloy, Malone meurt, L’innommable), des nouvelles (réunies plus tard sous le titre Nouvelles et textes pour rien) et En attendant Godot, puis Fin de partie. On retiendra surtout ce qu’écrit Beckett à ses correspondants (notamment, jusqu’en 1954, au critique d’art Georges Duthuit) à propos de ses livres, mais aussi de la peinture — celle en particulier de Bram van Velde — et du théâtre. Il entretient avec son écriture une relation complexe, elle lui est absolument nécessaire et c’est en même temps une épreuve de s’y consacrer ; on retrouvera souvent des remarques analogues à celle-ci, de 1950, « ça vient assez facilement, mais je répugne à m’y mettre, plus que jamais » ; ainsi, un peu plus tard à Barney Rosset, son éditeur aux États-Unis, « Écrire est impossible, mais pas encore suffisamment impossible ». Pour le dire autrement, il y a chez lui, comme il l’écrit à propos de Bram van Velde, « la beauté de l’effort et de l’échec ».

Parallèlement, d’un bout à l’autre de sa correspondance, il exprime constamment sa distance vis-à-vis de ce qu’il écrit, notant par exemple quand il recommence à dactylographier Malone meurt, en juillet 1948, qu’il le fait « en vue de son rejet par les éditeurs » ; cinq années plus tard, il affirme : « J’en ai plus qu’assez de me voir sur du papier imprimé — et autrement » — ce qui ne l’empêche pas d’écrire en français et de traduire ses propres textes en anglais (mais, à propos de Molloy : « ça ne passe pas en anglais, je ne sais pas pourquoi »), d’autres (Éluard, Ponge) pour ‘’Transition’’, la revue de Georges Duthuit. Il suit aussi de près la traduction de En attendant Godot en allemand, en anglais, en espagnol... Mais, comme y insiste le préfacier, Dan Gunn, « personne n’est plus surpris que Beckett lui-même devant le succès auprès de la critique — et encore plus auprès du grand public — qu’obtient son œuvre [En attendant Godot] ».

Surprise, non pas indifférence, même si les réactions vis-à-vis de la pièce l’exaspèrent ; il dira à plusieurs reprises — ici à Pamela Mitchell, en 1955 — « être fatigué de Godot et des interminables malentendus que la pièce semble provoquer partout ». Il refuse presque toujours de répondre aux demandes d’explications, non par mépris mais pour défendre une conception de la littérature ; on lira sa lettre à Michel Polac qui voulait connaître ses idées sur Godot : il y répète de différentes manières qu’il n’écrit pas à partir d’idées. Retenons « Je n’ai pas d’idées sur le théâtre. Je n’y connais rien. Je n’y vais pas. » et, en dernier point, quant au sens à donner à la pièce et « à emporter après le spectacle, avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d’en voir l’intérêt. » Il avait eu une réaction analogue, en 1948, quand des lecteurs avaient avoué leur incompréhension après la lecture de Eleutheria, « Qu’ils prennent de l’aspirine ou qu’ils fassent du fouting avant le petit déjeuner ». Ce qui importe, c’est d’écrire, non d’expliquer ce que l’on a écrit, « À définir la littérature, à sa satisfaction, même brève, où est le gain, même bref ? » Point.

Ce n’est pas pour autant que Beckett n’avait rien à dire à propos de En attendant Godot. Il refuse l’expressionnisme et le symbolisme que suggérer la metteure en scène allemande et insiste sur le « côté farce indispensable » ; à Roger Blin, premier à donner la pièce, il écrit que « rien n’est plus grotesque que le tragique, et il faut l’exprimer jusqu’à la fin », d’où l’exigence, dans la dernière scène, de voir le pantalon d’Estragon tomber à ses pieds. D’où aussi la certitude que le théâtre n’a pas besoin d’adjuvant, qu’il doit être « réduit à ses propres moyens », sans décor particulier, sans rien qui gêne l’écoute du texte et le jeu des acteurs, et il précise dans une lettre à Georges Duthuit : « Quant à la commodité visuelle des spectateurs, je la mets où tu devines ».

Le lecteur reconnaîtra la même absence de concession quand il s’agit de peinture. Il s’indigne (« ce salaud ») quand Maeght ne renouvelle pas le contrat de Bram van Velde, parce que cela prouve que le marchand de tableaux a été incapable de comprendre ce que faisait ce peintre, à savoir qu’il « peint l’impossibilité de peindre », ce que détaille Beckett dans plusieurs lettres et qu’il mettra au net dans Le monde et le pantalon. Il ne respecte pas les convenances et quand des tableaux médiocres de peintres reconnus sont devant lui, il écrit ce qu’il en pense, par exemple à l’occasion d’une exposition de peintres français à Dublin, « Manet navet, Derain inconcevable, Renoir dégob (n’y a pas que Pichette, pardon), Matisse beau bon coça colà ».

On se tromperait cependant si l’on regardait Beckett comme un atrabilaire. L’éditeur Jérôme Lindon affirmait n’avoir pas connu d’homme aussi bon, et on trouvera dans les lettres de nombreux exemples de son souci d’autrui, les preuves aussi de sa reconnaissance envers ceux qui avaient su le lire. Mais il n’acceptait pas les demi mesures, s’en tenant à quelques principes, dont celui-ci : « le respect de l’impossible que nous sommes, impossibles vivants, impossiblement vivants ».

Il faut louer la qualité de l’édition qui mériterait à elle seule un article. Le lecteur apprendra dans l’introduction de Dan Gunn ce qui est nécessaire pour apprécier le grand épistolier qu’était Beckett. En outre, il lira des notices sur les correspondants, feuillettera la bibliographie des ouvrages cités et l’index général, s’attardera sur les 19 photographies (trop peu de Beckett) qui illustrent le volume et, si sa curiosité ne se relâche pas, il suivra le détail des recherches entreprises pour réunir les lettres et les nombreux témoignages qui nourrissent les notes.

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II, 1941-1956, traduit de l’anglais par André Topia, Gallimard, 2015, 768 p., 54 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 22 janvier 2016.

Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les années godot, lettres, ii, 1941-1956 | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2016

Philippe Beck, Chants populaires

Cendres

Fille Unique spécialise

des cendres.

Ou fille isolée.

Hiver met un manteau sur tout,

et printemps enlève le manteau

de tout, et notamment des tombes.

La glace-manteau.

Tombes sont des pétales dans quel vent ?

Printemps enlève texte d’eau et de nuit.

(Aujourd’hui = époque des cendres

dans le printemps habituel

ou Température.

Elle grise les possibilités du soleil.

Et les pièces dessous.)

Père fait une fin à nouveau.

Nouveau Lit fait deux filles,

ou Filles suivantes —

avec un cœur noir.

Fille Première est l’adversaire.

Fille de Lit Premier.

Elle quitte le salon étoilé.

Tablier gris remplace le ciel.

Père accepte.

Première courbe la tête.

Elle fait les travaux.

Sépare les restes du feu.

Elle a un lit de sable gris.

Elle dort dans le centre sévère,

avant un élan d’oiseaux.

Cendrillon est cloche de cendre.

Enfant du centre gris.

Et de chaufferie.

Elle garde aussi la veilleuse.

Avant l’huile de pierre.

Sœurs supplémentaires

ont le précieux.

Cendrillon tient une branche

sur la tombe de Mère,

arrosée par larmes nouvelles.

D’où l’arbre à l’oiseau blanc.

L’oiseau qui réalise.

Les oiseaux sous un ciel

piquent et repiquent

dans la cendre.

Occasionnels chercheurs

des restes du feu.

Ils font une tempête d’huile ?

Et l’oiseau blanc apporte

robe d’or et d’argent

+ souliers de soie et de gris.

Au retour d’un bal, Belle Habillée

donne habit de soleil à l’oiseau blanc.

Ou Oiseau Blanc.

Elle habite un cœur la nuit.

Provisoirement ?

Elle occupe le jour filmé

normalement.

Danseur Élevé dit

« C’est elle ».

Cendrillon danse.

Cloche peut danser.

Puis elle oublie un soulier.

L’escalier du bal sur terre

a comme un mouchoir blanc.

Et colombes commentent

par des roucou-oucou

la vie de filles supplémentaires.

Elles veulent entrer le pied

dans le soulier oublié.

Oiseaux du Calme sous un ciel

aveuglent les sœurs

au mariage d’une fille des cendres.

Elle a dansé habillée.

Cendre est poudre de verre ou peau ?

(D’après « Cendrillon »)

Philippe Beck, Chants populaires, Flammarion,

2007, p. 35-37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, chants populaires, cendres, cendrillon, conflit, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

04/02/2016

William Burroughs, Le festin nu

La viande noire

[...] Le Matelot partit en flânant sur la Plaza. Un gamin vint lui plaquer un journal sous le nez pour masquer le stylo qu’il lui glissait dans la main. Le Matelot poursuivit sa route de son pas glissant. Il cassa le corps du stylo comme une noix de ses gros doigts fibreux, et extirpa un cylindre de plomb. Il en coupa l’extrémité avec un petit canif à la lame recourbée. Une buée noirâtre s’échappa du tube, flottant dans l’air comme une fourrure en ébullition. Le visage du Matelot se dilua, sa bouche se fronça autour du cylindre, il aspira le duvet noire, les lèvres agitées de contractions ultra-soniques qui explosèrent en une flamme rose et silencieuse. Ses traits se cristallisèrent avec une netteté, une clarté insupportables — la marque rougie à blanc de la drogue brûlant la chair grise de millions de malades hurlant à la mort.

William Burroughs, Le festin nu, traduit de l’anglais par Éric Kahane, L’imaginaire / Gallimard, 1984 (1964), p. 65-66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william burroughs, le festin nu, la viande noire, drogue | ![]() Facebook |

Facebook |

03/02/2016

Henri Thomas, Poésies : Un oiseau

Un oiseau

Un oiseau, l’œil du poète,

s’en empare promptement,

puis le lâche dans sa tête,

ivre, libre, éblouissant.

Qu’il chante, qu’il ponde, qu’il

picore, mélancolique,

d’invisibles grains de mil

dans les prés de la musique,

quand il regagne sa haie,

jamais cet oiseau n’oublie

les heures qu’il a passées

voltigeant dans la féérie

où les rochers nourrissaient

leurs enfants de diamant,

où chaque nuage ornait

d’une fleur le ciel dormant.

On trouvera l’oiseau mort

avant les froids de l’automne,

le plaisir était trop fort,

c’est la mort qui le couronne.

Henri Thomas, Poésies, Poésie /

Gallimard, 1970, p. 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, poésies, un oiseau, poète, mélancolie, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

02/02/2016

E. E. Cummings, 95 poèmes

80

Si l’étoile de l’Amour sort grandissime

de quelque arbre rêveur s’échappe une voix

(et combien vais-je rester plus qu’immobile)

et comme elle chantera longtemps pour moi

et tandis que ce rêve grimpe jusqu’aux cieux

(pour que sa voix bien plus qu’oiseau devienne)

et quand nul suis ne fut jamais comme je

alors cette Étoile sous terre se promène

E. E. Cummings, 95 poèmes, traduit et présenté par

Jacques Demarcq, Points / Seuil, 2006, p. 113.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, 95 poèmes, jacques demarcq, étoile, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2016

Animaux de la campagne : images

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animaux de la campagne | ![]() Facebook |

Facebook |