03/02/2022

Cécile A. Holdban, Pierre et berceaux : recension

On entre toujours, avec la poésie de Cécile A. Holdban, dans une langue de l’intimité ; la maladie et la mort des proches, les souvenirs qui s’égrènent, les moments de l’enfance, les jours vécus comme vides : la vie et ses détours sont là. Il en est de même de l’image de la maison, qui fait large place à l’imaginaire. Lieu intime et familier par excellence, elle est ici construite par le corps même qui l’habite : il s’agit d’une maison rêvée bâtie d’abord dans la main, puis directement "semée" dans les veines. C’est un espace refuge, fermé et sans lien avec l’extérieur (aucune poussière n’y entre) ; seuls des animaux proches y ont accès jusqu’à des parties très particulières, les combles pour les tourterelles, les tuiles pour le reflet du chat.

C’est encore l’imaginaire qui l’emporte dans un autre poème, le "je" cette fois à l’extérieur, c’est-à-dire sans défense. Devenu oiseau, perché sur une branche avec pattes et ailes, le sujet porte le commencement de la vie (la graine) et sa fin (le fruit), qui serait promesse d’un nouveau départ si n’était pas présente une extrême fragilité : ce qui semblait soutien n’est que « la branche du rien », avec la proximité du « vide », ce qui connotait le foyer, le temps des origines n’est que « le nid du néant ». Quand un voyage est évoqué, il s’agit des images d’un rêve avec des trains recréés pour se déplacer dans l’espace comme s’ils étaient à un moment les rayons d’un arc-en-ciel, à un autre des toupies — ils « s’entrecroisent et tournoient ». Il s’agit bien d’un monde où rien n’est à sa place, où les choses se défont, l’image de la faille (« monde (...) fendu ») est en accord avec celle du vide et rien ne peut rétablir un semblant d’ordre ; il faudrait « coudre » ce qui s’est ouvert, et ce n’est que dans l’imaginaire que les formes retrouveraient un équilibre grâce à l’intervention des oiseaux qui réuniraient ce qui était disjoint.

C’est encore l’oiseau, symbole ancien de vie, qui joue le rôle essentiel d’intercesseur entre le "je" et la disparue ; il s’agit d’une hirondelle, image de fidélité dont on sait la proximité avec les humains : ici, elle « suspend son vol » pour que se dessine le sourire de l’amie qui avait passé ses derniers jours à l’hôpital. La chambre était devenue un lieu de mots, et l’amie à l’écart du monde le reconstruisait, tenant elle aussi une ville dans sa main : pour vaincre la peur de disparaître, imaginer un lieu à l’abri de toute souillure, blanc, que rien ne peut venir troubler, lieu à l’écart du tumulte extérieur (les voix des malades) et des bruits de la chute de ce qui semblait indestructible (« on entend l’écho des cathédrales qui tombent »). À cette image favorable s’en mêle une autre, celle du cerveau comme une noix, la coque comme une barque — pour s’éloigner ? ou traverser le Styx ? — et le fruit, par sa forme, comme un labyrinthe dont on sortirait par des « passages secrets ».

Les poèmes de Pierres et berceaux sont dominés par le deuil. "Violette" s’ouvre sur la venue de la fleur d’hiver qui, traditionnellement, annonce la (re)naissance des choses, mais ici la fleur change de nature, touchée comme l’amie par un cancer qui la transforme jusqu’à ce qu’elle change de nature et devienne « monstrueuse », « peut-être araignée », animal symboliquement ambigu, perçu de manière positive ou négative. Cette ambiguïté est encore présente dans les derniers poèmes, à la mort proche ou déjà accomplie sont opposées des forces de vie. Il y a « incomplétude » dans les commencements de la vie, mais provisoire et, comme pour un végétal, une "poussée" donne une forme, ensuite les mots construisent la vie.

Dans ce monde les choses ne sont pas toujours à leur place, la barque inutile sur une rivière sans eau, les branches trop nombreuses, et le jardin resté vide, le livre « fané », la pierre immobile. Les mots ont-ils encore une raison d’être quand ils ne sont plus échangés ? si l’ami muet à jamais est maintenant (comme) une pierre ? Certainement, puisqu’après la disparition peuvent toujours être articulés les mots, à côté des pierres existent toujours les berceaux : feuilles, limaces, étoiles et le vert du printemps. Cette couleur accompagne l’ami disparu dans son « sommeil vert » ; l’auteure, pour écarter l’image de la mort lui oppose des mots (« vivre vivre ») et, à côté des mots, espère la continuelle renaissance (« un jour tout revient »). C’est cette espérance qu’illustre le dessin d’un bouquet floral vu de dessus au milieu duquel on reconnaît un cœur, signe de vie.

Cécile A. Holdban, Pierres et berceaux, Potentille, 2021, 16 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Libr-critique le 29 novembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a; holdban, pierres et berceaux, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

02/02/2022

Michel Deguy, Figurations

Haïku du visible

Un L'équidistant Lui le lucide

L'impartial quand la terre dormeuse

Se retourne vers lui

Deux La coque azur

Incrustés d'arbres sous la ligne de pendaison

L'air qui cède à l'oiseau

Qui s'efface

Trois Le treillis le réseau le tamis

Le nid d'intervalles

Un feu de paille aussi longtemps que le soleil

Et ces murs une piste de plantigrades

Murs tracés à coups de griffe

Et debout comme un moulage de combat

Quatre L'eau bien épaisse bien ajointée

L'eau remplie remplissant

L'eau sans jour sur le poisson mouillé

Et la terre comme fonds la recouverte la patiente

L'implicite

Michel Deguy, Figurations, Poème-proposition-études,

"Le Chemin", Gallimard, 1969, p. 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, figurations, haïku du visible | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2022

John Donne, Poésie

Maléfices par un portrait

Fixant ton œil, je m’apitoie

Sur mon portrait, qu’y vois brûler ;

Le vois en un pleur qui se noie,

Plus bas venant à regarder.

Ayant l’art maléfique

De me tuer par ma réplique,

Que de fois pourrai-tu combler tes vœux iniques ?

J’ai bu ta douce-amère larme :

Si tu pleures encor, je pars ;

Le portrait n’est plus, ni l’alarme

Qui me puisse navrer ton art.

S’il me reste une image

De moi, elle sera, je gage,

Se trouvant dans ton cœur, sauve de tout dommage.

John Donne, Poésie, bilingue, traduction Jean Fuzier,

Poésie/Gallimard, 1991, p. 157.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, maléfices par un portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2022

John Donne, Poésie

Adieu : sur mon nom gravé sur un verre

I

Mon nom gravé sur cette vitre

Communique ma fermeté au verre même

Rendu par ce charme aussi dur

Que l’instrument qui l’a gravé.

Ton œil lui donnera plus de prix qu’aux diamants

Extraits de l’une et l’autre roche.

II

Pour le verre, tout confesser

Et être autant que moi transparent, c’est beaucoup ;

Plus encore, te montrer à toi-même,

Offrant à l’œil l’image claire ;

Mais la magie d’amour abolit toute règle :

Là tu me vois et je suis toi.

III

De même que nul point, nul trait

(De ce nom pourtant les simples accessoires),

Averses ou tempêtes n’effacent,

Tous les temps me verront de même :

Mais tu peux mieux encore intègre demeurer,

Ayant près de toi ce modèle.

[...]

John Donne, Poésie, traduction Robert Ellrodt,

Imprimerie nationale, 1994, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, nom, transparence, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2022

Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous : recension

Dans Ce qui reste de nous, organisé en cinq ensembles ("Poème du matin", "Je voulais l’épopée", "Naturantes", "Sur le terrain", "Fauvette"), les oiseaux ont la part belle comme dans les autres livres de Fabienne Raphoz, ce qui n’empêche pas la présence de quantité d’autres animaux et de plantes. Des noms plus ou moins familiers (pic-épeiche, gobe-mouches, ramier, geai, renard, loir, cardamine, etc.) voisinent avec des termes moins répandus (draine-grive, caugek, éphipigère, cincle, hellébore fétide, etc.) et des désignations savantes comme Hydra viridissima. Tous renvoient à ce qui importe, être du côté de la Nature : observer, reconnaître, nommer, écouter — pas seulement les oiseaux —, et tous sont aussi liés au plaisir de les dire, de les écrire, mots courants ou scientifiques, car « science fait merveille augmente / l’énigme comme poème ». Il y a là une ivresse analogue à celle de la nomination et du classement par le savant, relevée par l’auteure, « Rheobatracus silus /— leur extase de nommer — », « un crapaud épineux/— leur extase de classer — ».

La prédominance du naturel s’impose toujours, l’églantier est préféré au rosier, et elle est explicitée au début de l’ensemble "Naturantes" avec une transformation d’un extrait de George Sand1, cité sur une page de gauche, sa version revue en regard ; dans le début « Toutes les existences sont solidaires », « espèces » prend la place du sujet et, par la suite, est substitué à « individualité ». Dans sa conclusion, George Sand écrit « l’individu (...) en se fondant avec l’individualité de ses semblables (...) devient de l’histoire » ; le changement est essentiel : une espèce « en se fondant avec l’individu de chacune des autres espèces (...) participe de l’évolution ». Les humains ont une place dans cette évolution, mais pas toute la place, et les animaux les ont précédés comme l’attestent les noms d’animaux et de plantes qui ouvrent "Naturantes". Plus proches de nous et correspondant à une "enfance" de l’humanité, les signes inscrits sur la pierre au cours de la préhistoire (mains négatives, points rouges, vulve, soleil) dans des lieux très divers sur la Terre sont la mémoire des premiers temps perdus.

Si l’on fait un raccourci, ces temps sont analogues à ces temps enfouis en nous qui par bribes peuvent réapparaître — « ce qui nous reste d’enfance / nous monte aux yeux ». Quoi que l’on puisse rassembler, de notre propre histoire ou de l’histoire humaine, « comment copier ce qui échappe au temps » (Zukofsky, cité par l’auteure). Peut-être que ce qui reste de nous n’est que le sillage du vol de la chouette. L’enfance, plus largement les débuts du vivant, sont notamment présents avec la métamorphose du crapaud ; est traduite une description de Robert Chambers2 qui imagine un éphémère observant la transformation des têtards en « animaux [qui] vont marcher sur la terre en chantant ». L’enfance de la nature est aussi représentée par l’églantier : il est toujours là mais sa transformation par les humains, provoquée, a abouti au rosier. Quant à la narratrice, dans son enfance, elle se voulait « squaw », elle écoutait des contes, ce qu’indique la mention « ne vois-tu rien venir », allusion au conte de Perrault La Barbe bleue3 ; elle lisait aussi Jack London, « Croc-blancd’enfance in / finie infiniment sauvage / des livres » (Croc-blanc était déjà cité dans Terre sentinelle, p. 138) ; ailleurs, elle associe « mon enfance » à « chemin » et « aventure ». Le temps a passé et sont venues les « rides riches vers / la clarté des ronces » sans que le désir de découvrir disparaisse, ce que rappelle l’ensemble "Sur le terrain".

Le lecteur est arrêté par l’extrême diversité des espèces observées

innombrables et mouvantes

encore des espèces tout

autour et dans le pin se

fixent un instant

j’en suis

« j’en suis » : la narratrice rêve parfois d’être « animale à sang chaud » parmi les oiseaux. Singulière donc, et c’est la singularité de chaque animal, de chaque plante qui la passionne. Ainsi "Sur le terrain" s’ouvre sur le caractère unique de ce qui est observé, « nous suivions l’erre d’un demi-deuil » ou « soudain le cincle là ! » ; dans un autre ensemble, « un chevreuil me / surprit comme une / pensée soudaine » et le dernier groupement de poèmes, "Fauvette", est organisé autour de cet oiseau. Être sur le terrain est une des conditions de l’écriture, une autre est en même temps le partage, « et puis chercher le poème sur le terrain / avec toi » ; la présence de l’Autre, essentielle, est rappelée dans tous les ensembles et est un des éléments qui font l’unité du livre, de « « Il n’y aurait finalement que ça [les oiseaux] au monde / et toi » à « se presser d’aimer (c’est le présent) » (p. 91, 92, 93, 94). Il est un autre partage, celui de l’observation des animaux par la narratrice et les naturalistes dont elle cite les textes, mais c’est aussi une bibliothèque qui s’ouvre ; des noms sont rassemblés à la fin du livre auxquels l’auteure a emprunté, d’autres apparaissent dans les poèmes et il faut encore ajouter des allusions à des textes — ainsi le premier vers de "L’Azur" de Mallarmé, « De l’éternel Azur la sereine ironie » est lisible disséminé dans un poème qui reprend « ironie », « Azur » et « éternité » pour « éternel ».

Intégrer dans les poèmes des fragments littéraires et des descriptions savantes sans qu’ils soient lus comme des pièces rapportées est une caractéristique de l’écriture de Fabienne Raphoz. Il faudrait aussi voir dans le détail la fabrique des poèmes pour comprendre ce qui donne au livre son unité formelle. Relevons par exemple, parmi d’autres, le retour d’une forme strophique (12 syllabes / 2) x 4, la fréquence des allitérations (« Sous l’Alouette lulu dégringolant sa flûte / labile » « soudain / savane / s’avance / sans son / nom », etc.) et des assonances (« le galon c’est le taxon ; / gris par ici », etc). L’auteure prend aussi régulièrement quelque distance vis-à-vis de ce qu’elle écrit : un vers comprenant un mot inachevé (« des exu ») est suivi du commentaire « il y a des / trous dans le poème ». Il peut y avoir des ajouts à l’écrit sous la forme de photographies, dont celle d’un Sympetrum strié (espèce de libellule) ; s’ajoute une portée musicale, court passage de la sixième Symphonie — la "Pastorale" — de Beethoven avec la flûte (pour le rossignol), le hautbois (la caille) et la clarinette (coucou).

On ne peut conclure sans mentionner le beau dessin, en couverture, d’une libellule de Ianna Andréadis. Elle est dans l’esprit du livre. Il ne s’agit pas d’un dessin naturaliste et Fabienne Raphoz n’écrit pas un traité scientifique mais un livre de poésie qui se veut en accord avec le monde vivant qu’elle observe, « Fauvette ! / si mon chant / était semblable / au tien / j’aurais trouvé / le ton juste ». C’est une tentative toujours à recommencer de dire quelque chose du mystère du monde, « rien à com- /prendre sauf si savoir ou comprendre c’est aimer je / le chante a capella » — chant peut-être nécessaire pour vivre aujourd’hui : « je dis courlis pour rester en vie ».

(1) On peut retrouver l’extrait au début du chapitre 14 de Histoire de ma vie.

(2) Avant la traduction sont données deux dates, « en 1844 — et je ne fais pas la maligne en précisant que / 1844 vient / avant 1859 / Robert Chambers / » ; 1844 est la date de parution de son ouvrage, sans nom d’auteur, Vestiges of the Natural History of Creation ; 1859 de celui de Charles Darwin, On the Origine of Species.

(3) Rappelons que Fabienne Raphoz a écrit Les Femmes de Barbe bleue, une histoire de curieuses.

Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous, éditions Héros-limite, 2021, 102 p., 16 €. Cette recension a été pub liée dans Sitaudis le 28 décembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

29/01/2022

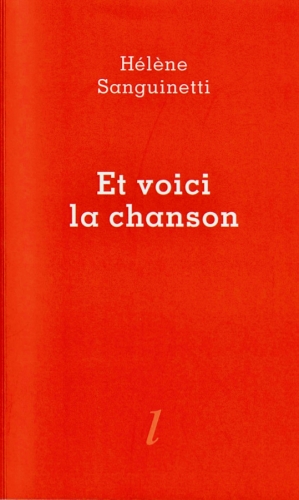

Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson : recension

Le livre avait été publié par les éditions de l’Amandier en 2012 et c’est une excellente idée de le rééditer pour de nouveaux lecteurs. Ils commenceront peut-être par lire la quatrième de couverture qui les éclairera sur deux des personnages principaux du livre : « Joug et Joui sont le jour et la nuit, la lune et le soleil, l’eau et la soif, Éros et Thanatos, mais aussi bien le Méchant et le Gentil des contes, le malheur et le bonheur, malchance et chance, douleur et plaisir, tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne. » On trouvera d’autres personnages au fil de la lecture, notons que ceux-là renvoient à une image du monde bien ancrée dans la tradition : voisinent le meilleur et le pire.

Les aspects négatifs apparaissent tôt, avec le premier des deux ensembles titrés "Voici la chanson". La chanson rappelle des moments tragiques de la Seconde Guerre mondiale avec l’évocation d’un des camps d’extermination nazis :

C’était le grand camp de l’Allemagne du Nord.

Camp maudit camp méconnu.

Il baigne dans un marais.

Il baigne dans un marais ce sont les premiers jours de mars.

Camp méconnu NEUENGAMME.

Quand la défaite allemande ne faisait plus de doute, les déportés qui avaient survécu furent embarqués sur des bateaux, qui furent bombardés par les Alliés, et « ont péri ont péri ont péri 7500 déportés ». Seul un autre fait historique est rapporté précisément, consacré alors à une seule personne, Wyllie White (1930-2007) ; cette afro-américaine passa une partie de son enfance à travailler dans les champs de coton et devint une athlète qui participa cinq fois aux Jeux Olympiques. Le lecteur la voit sur son lit d’hôpital, morte, par les yeux d’un laveur de carreaux — « il aime le jour là-haut » et le récit est isolé dans la page dans un rectangle, mis ainsi en valeur.

« Tous les temps roses et noirs s’égrènent » et un des embryons de récit juxtapose le noir et le rose : « Guerre Est Horrible / J’ai 28 ans 3 enfants 1 femme / (bouche de fraise) je descends déchiqueté / des baisers sous la mer / il en reste ». On ne lira pas d’autres épisodes liés à des événements de l’Histoire, mais un grand nombre d’allusions plus ou moins directes à des contes, à des romans, à des mythologies, etc. Ainsi, le lecteur reconnaîtra dans le nom de "Boulbas" associé aux steppes le roman de Gogol, Tarass Boulba, mais les jeux avec les noms et avec les amorces de contes sont si divers qu’il faut sans doute relire Et voici la chanson pour ne pas s’égarer. Quand on lit « écarter les branches — / (les ronces les rosiers / s’ouvriront merveilleusement / au passage du prince) », on pense à La Belle au bois dormant, de Perrault ou Grimm. Au gré de la lecture, on relève « elle a des pantoufles de verre ou de vair ? », « un verger sans pommier », « l’eurydice et l’orphée qui dansent à reculons (...)/ Aboiements lointains / une forge », « "Ce soir, amenez-lui une Pucelle du Village" », « il n’est pas de botte qui aille loin », également des esquisses avec Ysengrin, avec le loup et l’agneau. Ici, « Automne vivant et adoré » rappelle « Automne malade et adoré » d’Alcools, etc. ; là, il est fait mention d’une Marie Thérèse Paule Roland née à Carpentras en 1758 : il y a eu une femme née en 1767 dans cette ville, avec ces prénoms et ce nom, mais écrit Rolland, nom qui entraîne "Roncevaux", puis « roncevelle chanson d’étape ».

On lit avec « flamenco/flamenca », puis « bimbo/bimba », une allusion au couple Pamino et Pamina de La Flûte enchantée de Mozart et, au fil des pages, quantité d’autres récits peuvent surgir, « c’était le récit d’autre / chose sur un / journal » ; Et voici la chanson est à sa manière un "chaudron" à histoires dont le lecteur a les amorces :

Les histoires descendent (...)

peuple s’installe

en tailleur, stop ! ça commence !

Qu’est-ce qui fut raconté

ce jour-là cette nuit-là

dans ce pays-là

homme à la flûte ?

Il s’agit sans doute de "L’homme à la flûte de Hamelin", dont la légende a été transcrite par Grimm. Tous les récits peuvent être racontés, l’histoire de la déesse cobra égyptienne Ouadjet comme celle de la danseuse et de son fiancé chocolatier ; chaque nom de personnage porte une vie qui vaut d’être racontée, celle de Jeanne (« elle eut ce nom, combien d’autres »), d’un cavalier, d’un prisonnier, de Frankie, qui veut devenir pianiste, de Stefania, de Louis, de Medea, d’un « petite morveux » et Audrey, de Jacqueline, de Paolo, de Gilberte, du chien Vlan...Tous les récits peuvent être créés et si l’on se demande « Qui parle vraiment à la fin ? », on répondra peut-être « tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne » comme on l’a déjà noté. Une bonne partie des récits possibles seraient à compléter, et même à inventer, par le lecteur, et sont donc parfois obscurs (« Qui est "elle" ? »). Le narrateur non seulement revendique la possibilité de l’obscurité mais en rajoute, « Combien de fois on entendit cela ne veut / rien dire et tiens ! il prend sa bouche la / suspend au clou du tablier, ne veut rien dire, quoi ! ».

Et voici la chanson est un peu comme une scène où les embryons de récits, les noms se rencontrent, disparaissent, reviennent — des fragments sont repris tels quels ou avec de légères variantes —, le tout dans un désordre apparent. Les critères de la lisibilité sont constamment, et avec jubilation ! mis en cause. On ne peut compter les jeux de mots, voici l’un des derniers du livre, « Chantez chantez héros hérons lapons de Laponie / la peau (...) ». L’utilisation de caractères de dimensions variées, le jeu entre romain et italique perturbent la lecture, comme l’introduction de mots italiens (« Pezzi di pane, bouts de pain / ucello che beve à petits coups de bec ») et espagnols (Se acabo), l’usage de néologismes (« Ça gogole écarlate, ça pouiffe », etc.) et d’onomatopées classiques (boum boum, hop hop), transformées (vroom, vrooommmm) ou nouvelles (ppffffuuuuuufffffff, yahhhhhhhhh). Certains passages sont écrits comme une page de dictée, en décalage avec l’ensemble du texte qui s’écarte de diverses façons des règles classiques de la syntaxe et de la ponctuation. Des symboles de cartes à jouer (par l’image de l’as), du masculin et du féminin, des dessins, des flèches (¬ ® ¯) contribuent à faire du livre une scène à changements multiples.

Le livre s’ouvre et se ferme avec le même huitain qui débute par « la parole se cassa ». Le poème est précédé d’un signe, qui ressemble à une grande virgule, et suivi de deux signes analogues de dimensions différentes* ; la place de ces signes est inversée à la fin du livre comme si l’on retournait à son début — la chanson ne peut s’interrompre, ce que pourrait confirmer la fin du huitain, « Chanson va ! roule et se / Cassant se réveilla ». La représentation, polyphonique, n’a donc pas de raison de s’arrêter, et d’autant moins de raison qu’est promis au lecteur le plaisir, « Dessus dessous joïr viendra ». Voici une lecture jubilatoire !

Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson, éditions Lurlure, 2021, 112 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 janvier 2022.

———————————————————————————————————

*Notons que ces signes sont présents dans le texte (p. 65), cette fois ensemble.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène sanguinetti, et voicci la chanson, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2022

Pascal Quignard, Mourir de penser

La mort d’Ariane

Thésée, sa pelote de fil dans la main, ne la prévint pas et suivit le rivage.

Il a suivi le bord du rivage qui venait toucher l’eau comme si c’était un fil.

Il a rejoint son bateau. Il est monté à bord. Il a saisi le cordage à deux mains. Il a brusquement tiré sur la corde. Il a hissé la voile. Il est parti.

C’est ainsi que sans rien lui dire, sans regarder derrière lui, Thésée abandonne Ariane entre les phoques et les loups, cramponnée à son récif isolé. Elle lève les yeux ; elle est survolée par les faucons de mer. C’est l’île de Dia, en face de Gnose. Là, sur son rocher, alors qu’elle crie de plus en plus vainement, qu’elle articule de moins en moins fort le nom de Thésée qui vient de la délaisser, alors qu’elle meurt au lieu où elle fut délaissée, alors qu’elle gémit, tout bas de façon douloureuse et lancinante, ce nom aimé, alors que peu à peu ce nom se fait chant et qu’il cesse de désigner un être, tandis qu’elle module et accentue son thrène dans la douleur, c’est Liber qui vient la prendre dans ses bras, ouvre ses ailes, et la transfère dans le ciel.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 78-79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, la mort d'ariane, thésée, abandon, yhrène | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2022

Pascal Quignard, Mourir de penser

Il est des aspects du réel auxquels on ne peut accéder que si et seulement si on en manque d’autres.

On ne peut jouir en ouvrant les yeux.

Toute vision x est un aveuglement y.

Toute audition y est une surdité x .

Qui flaire ne goûte pas.

Qui écoute ne saute pas.

On ne dort pas debout.

On n’aime pas quelqu’un si on songe à soi.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 178.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, manque | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2022

Pascal Quignard, Sur le jadis

La formulation archaïsante des proverbes soudain surgissant dans le discours actuel renvoie à un passé sans détermination et de ce fait dont l’autorité peut passer pour absolue.

Cette absence de détermination dans le passé linguistique rend la phrase abyssale.

Ce langage coalescent se concrétionne peu à peu sous la voûte du crâne et s'y suspend.

Petites voix hallucinogènes qui, glissant goutte à goutte, creusent petit à petit des chemins sur la pente vide du temps que le langage découvre.

Cette mise hors du temps du temps est un placement dans le temps des contes.

Le proverbe est de l’Il était une fois à l’instant où il se fragmente.

Pascal Quignard, Sur le jadis, Folio/Gallimard, 2004, p. 180.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, sur le jadis, proverbe, temps, conte | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2022

Pascal Quignard, Abîmes

Le malheur est distinct du désespoir.

Le malheur consiste en la croyance au présent. Le malheureux est le corps qui exclut que tout passé puisse l’affecter. La dépression, l’acedia redoutent de façon panique le passé ressurgissant ici comme un fauve qui dévore. Le déprimé prétend vivre dans l’instant. Tout souvenir doit être évité. Il émeut trop. Toute rétrospection est fuie.

Le signe de la déréliction est l’impossibilité de souffrir le passé parce que la possibilité du bonheur tisse un lien puissant avec jadis.

Pascal Quignard, Abîmes, Folio/Gallimard, 2004, p. 168.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, malheur, présenrt, passé | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2022

Pascal Quignard, Les Paradisiaques

Le nez

Dans le petit tiroir en bois de buis — ou plutôt dans son ombre quand on le repoussait — là était située la jouvence.

Le nez est le seul guide au paradis.

C’est le seul Virgile.

Il conduit aux grains de café brun foncé dans le moulin à manivelle.

Alors les yeux se portent sur la poudre extrêmement fine et odorante et noire dans le petit tiroir en bois que la main maigre et nerveuse de ma grand-mère tirait doucement,

versait doucement.

Moins d’eau chaude dans la chaussette,

meunier de café d’un autre temps,

vie divine.

Pascal Quignard, Les Paradisiaques, Folio/Gallimard, 2007, p. 204.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les paradisiaques, nez, café | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2022

Pascal Quignard, Sordidissimes

Chapitre XXXIV

Lieu perdu. Objet perdu. Océan perdu. Cité perdue. Errant sans retour.

Comme Dante allait de petites cours en petites cours.

Navire sans voiles, sans but, sans astres sous les nuages,

avançant à l’aveugle dans la nuit de sa langue.

Homme qui même dans la nuit de sa langue ne s’avançant que dans le souvenir d’une nuit qui précède la nuit.

Car ils se souviennent d’une nuit d’avant la nuit, tous les hommes, poissons perdus, eau perdue, chaleur perdue, pénombre perdue.

Au gouvernail non pas un ni deux ni trois

rois

un amas de pilotes morts

les uns sur les autres, le ventre nu.

Car ils ont tous le ventre nu pour qu’ils se succèdent ceux qui se suivent dans le temps.

Pascal Quignard, Sordidissimes, Golio/Gallimard, 2007, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, sordidissimes, perte, nudité | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2022

Ludovic Degroote, La Digue

On a tous des soucis et tous une tête à mettre autour, on dit qu’on se sent mieux au chaud de l’impasse, le vent est coupé, l’ombre portée, on y fait des images — dans ce mouvement constant par lequel la vie nous traverse, les impasses bougent, reculent, paisiblement, jusqu’à ce qu’elles soient au bout d’elles-mêmes.

Ludovic Degroote, La Digue, éditions Unes, 2017, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, la digue, impasse | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2022

Ludovic Degroote, La Digue

Une chose, un autre, une autre encore, à nouveau, les choses posées les unes à côté des autres, les liens entre elles on croit que c’est nous, les intervalles vides entre elles, comme une pluie de nous-même sans cesse en dedans, on passe, entre les choses, à côté de soi.

Ludovic Degroote, La Digue, éditions Unes, 2017, p. 13.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, la digue, chioses | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2022

Ludovic Degroote, Pensées des morts

les morts meurent encore, c’est comme une habitude, faut toujours continuer d’être un peu vivant pour terminer de mourir.

pas très pratique à vérifier, on prend la main et on la laisse tomber, on travaille sur la mâchoire, on examine l’œil en surface, on n’a pas chaque fois un miroir sous le coude.

pas très pratique, gestes empêtrés et approximatifs, poisseux, avec ce mort qui colle aux doigts, déjà devenu aussi encombrant que son corps, comme si plus comment le prendre soudain, et quoi en foutre

décidément

on n’est pas des endroits bien pour mourir

Ludovic Degroote, Pensées des morts, Tarabuste, 2002, p. 42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensées des morts, habitude | ![]() Facebook |

Facebook |