04/01/2022

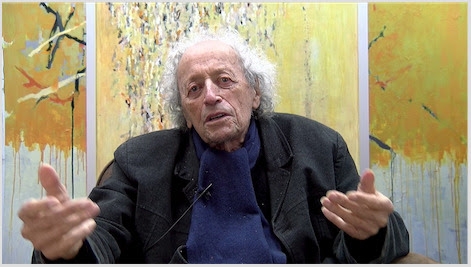

Bernard Noël, L'Oiseau de craie

L’Oiseau de craie

douleur. Bonheur

c’est un oiseau de craie

sur ton visage

la montagne se déchire

Je dis caverne

et l’eau d’autrefois

bat dans tes feuilles

sueur d’images

nous avons les dents vertes

la vie remue

on creuse des tunnels sous la peau

j’aime la grotte et l’ongle

la lampe renversée

l’espace qui écoute

mais tu marches

tu marches en toi si loin

Bernard Noël, L’Oiseau de craie, dans

Œuvres, I, Les Plumes d’Éros, P. O. L,

2009, p. 37-38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, l'oiseau de craie, visage, image | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2022

Bernard Noël, Poèmes pour en bas

Poèmes pour en bas

I

temps de mystère à fleur de peau

dans le fou rire des aisselles

les yeux font reluire un message

sous un ruisseau de chevelure

la langue lèche la pliure

à petits coups de mots muets

puis pousse la porte des dents

puis roule dans la bouche nue

parmi des jambes de silence

une aile velue se déplie

amour de la touffe et des lèvres

dans la rude ruée d’un râle

partout les poils de la lumière

-

-

-

-

-

- le dessus dessous jeté

-

-

-

-

un bruit de cœur où fond l’oreille

ô la vie la vie qui se dresse

dans le creux par elle creusé

Bernard Noël, Poèmes pour en bas, dans

Œuvres, I, Les Plumes d’Éros, P. O. L, 2009, p. 327.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, poèmess pour en bas, mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2022

Bernard Noël, Le poème des morts

Le poème des morts

1

Une ombre qu’est-ce qu’une ombre

et cette porte en est-elle une ou pas

son battant ici n’a jamais battu

de l’autre côté l’inverse du nôtre

on jette là-bas l’encrier la palette

un peu de poussière et des silhouettes

la main va par là et ne touche rien

la tête se fâche et expédie l’œil

qui plante aussitôt sa vue à l’envers

il voit le noir la parole posée

le vieil Osiris sa pauvre balance

le passé qui pond du bel avenir

le temps qui mange du jour et renaît

ainsi sans façon les métamorphoses

toute réalité est transitoire

le présent met à cuire la mémoire

et le latent s’en trouve tout nouveau

(...)

Bernard Noël, Le poème des morts,

Fata Morgana, 2017, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, le poème des morts | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2022

Georges Didi-Huberman, Imaginer recommencer, ce qui nous soulève 2

Dire il est temps, c’est tout autre chose que de dire on a le temps, par exemple. Celui qui croit pouvoir affirmer qu’il « a le temps », croit, en réalité, disposer du temps ou le posséder, l’« avoir » en quelque sorte, ce qui lui permettra toutes les manœuvres subjectives, toutes les procrastinations, tous les calculs, toutes les fuites, toutes les lâchetés politiques. Mais quand il est temps — et plus encore quand il est grand temps, façon d’« intensifier ou d’accentuer l’expérience de ce temps ci — nous ne disposons plus de rien, c’est plutôt le temps lui-même qui dispose de nous, nous entraîne dans son tourbillon et nous « possède », nous investit de sa force qui est souveraineté du kairos, irruption ou éruption de l’urgence historique... La question demeurant de savoir, à chaque fois, quand et comment les subjectivités accordent leurs désirs, depuis le temps où ils se sont psychiquement formés pour comprendre, pour décider qu’il leur faut agir à temps, et donc se soulever maintenant ou jamais.

Georges Didi-Huberman, Imaginer recommencer, ce qui nous soulève 2, éditions de Minuit, 2021, p. 12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, imaginer recommencer, ce qui nous soulève 2, temps, sunjectivité | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2021

Armand Robin, Le monde d'une voix

Le choix

Dans l’ère de haine et de propagande

Je veux une surface aussi grande,

Je n’ai pas besoin de vent pour élargir mes gestes,

Je n’ai pas besoin d’écho pour ébruiter mes bruits,

C’est par leur vérité que mes mots seront énergie.

Je veux qu’on me soupçonne, qu’on me calomnie ;

Je veux sur moi le poids de toute tyrannie.

J’ai choisi, pour me bâtir, d’être partout détruit.

J’ai choisi de n’avoir pas de lit,

De n’avoir aucun sommeil dans aucune nuit...

Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard, 1968, p. 50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, choix | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2021

Armand Robin, Le monde d'une voix

L'étranger

Je ne suis qu’apparemment ici,

Loin de ces jours que je vous ai donnés

Est projetée ma vie.

Malhabile conquérant par mes cris gouverné,

Où vous m’apercevez je ne suis qu’un étranger,

Gestes d’amour partout éparpillés,

Je me fraye une voix isolée, désertée.

D’une science à l’autre j’ai pris terrier,

Lièvre apeuré scrutant sur lui braqué

Le fusil savant et sûr de la destinée.

Aucune terreur ne m’a manqué.

Armand Robin, Le monde d’une voix,

Gallimard, 1968, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d’une voix, étranger | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2021

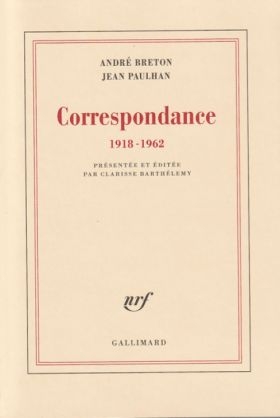

André Breton, Jean Paulhan, Correspondance

La correspondance entre André Breton et Jean Paulhan, remarquable par sa durée, introduit le lecteur à des aspects mal connus des relations des surréalistes avec l’institution littéraire représentée par la Nouvelle Revue Française et permet de comprendre, malgré l’absence d’un grand nombre de ses lettres, combien les liens d’amitié avec Paulhan ont été essentiels pour Breton. En outre, on retrouve à diverses occasions le polémiste vigoureux qui a dirigé le mouvement surréaliste. Les premières années de la correspondance, les lacunes empêchent de suivre les réactions de Paulhan aux propos de Breton, c’est pourquoi l’éditrice, Claire Barthélémy, reconstruit précisément le contexte des échanges et rappelle le parcours des deux écrivains et, pour Breton, la mise en œuvre de la revue Littérature, ses relations avec Jacques Rivière qui dirigeait la NRF. Les notes nécessaires pour éclairer le contexte sont précieuses ; le sont aussi les fac-similés de lettres dans le volume et les annexes (textes de Breton, de Paulhan et de Jouhandeau liés à la correspondance), et l’on n'oublie pas les très utiles appendices (index des noms, des titres, table des illustrations).

La première lettre publiée de Breton (18 juin 1918) répond à une offre d’amitié de Paulhan, offre recopiée et envoyée à Aragon. Breton souhaite se lier avec son aîné (douze années les séparent) et l’exprime nettement ; « Vous ne savez pas encore le prix que j’attache à ce qui me vient de vous », écrit-il et, un peu plus tard, en juillet, « Vous êtes précisément l’ami que j’attendais à cette époque de ma vie ». Il considère alors que Paulhan, à qui il a dédié son premier texte publié, peut dans leurs échanges apporter des réponses à des questions littéraires qu’il se pose ; lecteur attentif de Valéry (dont il recopie des poèmes dans ses lettres), il admet les lacunes de sa lecture : « Vous tenez le sens total du poème quand je fais encore, moi, le jeu des mots ». Le premier numéro de la revue Littérature, qu’il dirige avec Aragon et Philippe Soupault, ouvre son sommaire avec un texte de Gide ("Les Nouvelles nourritures") et un poème de Valéry ("Cantique des colonnes"), mais aussi avec "La Guérison sévère" de Paulhan qui publiera dans trois numéros en 1920 "Si les mots sont des signes ou Jacob Cow le pirate". Cette étude rencontre des préoccupations de Breton, « ces pages sur les mots me sollicitent en tous sens », écrit-il à Paulhan.

De son côté, Paulhan, ce que relève Clarisse Barthélémy, « dans cette ardeur vitale, initiatique, radicale qui caractérise Breton, (...) retrouve son goût de la liberté et une forme de pureté, — ainsi, sans doute, que ses premières convictions anarchistes ». Ils avancent tous deux avec des questions analogues concernant l’expression ; cependant, la transformation progressive de la revue, qui devient le 1erdécembre 1924 La Révolution surréaliste éloigne Paulhan du surréalisme. Le projet lui-même, énoncé dans le premier numéro, ne pouvait lui convenir : « Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l’intelligence n’entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l’homme tous ses droits à la liberté ».

Jacques Rivière, qui dirigeait la Nouvelle Revue Française, meurt en février 1925 et Paulhan, qui assurait le secrétariat depuis 1920, prend sa place. Les divergences entre la revue, Paulhan et les surréalistes, tant pour les choix esthétiques que politiques, s’accroissent jusqu’à la rupture, consommée par une brève lettre de Breton le 4 mars 1926, « J’ai l’honneur de vous informer que je vous tiens pour un con et un lâche » ; l’intéressé répond sur le même ton par pneu, « Il y a longtemps que vous m’emmerdez. Vous auriez dû comprendre plus tôt que je vous tiens pour aussi lâche que fourbe ». Un an plus tard, l’adhésion du surréalisme au Parti communiste, justifiée dans un tract, Au grand jour, entraîne dans la NRF une réponse d’Antonin Artaud, À la grande nuit, et un commentaire de Paulhan, sous le pseudonyme de Jean Guérin. Breton réagit par une lettre ordurière, Paulhan lui envoie ses témoins mais il refuse le duel. La rupture durera jusqu’en 1935.

L’éditrice trace à grands traits l’histoire du surréalisme pendant les années 1930. C’est la séparation d’avec le Parti communiste, dont Breton explique les raisons en 1935 dans la préface de Position politique du surréalisme, qui permet à nouveau le dialogue avec Paulhan ; il accuse notamment le pouvoir soviétique d’avoir trahi les espoirs de la révolution de 1917. Les échanges épistolaires reprennent mais, surtout, Paulhan publie Breton dans la NRF et dans Mesures, la revue amie d’Henry Church, puis prend L’Amour fou dans sa collection "Métamorphoses". Le silence reprend avec l’exil de Breton aux États-Unis à partir de 1941. Il revient en France en juillet 1946, sans pourtant rencontrer Paulhan ; ils ne se verront qu’au cours de leur engagement, pour un temps, dans l’organisation pacifiste "Citoyens du monde" initiée par Robert Sarrazac, qui fera connaître à Breton le village de Saint-Cirq-Lapopie où le poète s’installera. Ils se retrouvent pleinement sur des questions de critique littéraire, en 1949, avec la publication le 19 mai d’un faux de Rimbaud, La Chasse spirituelle, avec une préface de Pascal Pia ; le faux est défendu par une partie de la critique, par exemple avec force par Maurice Nadeau. Dès le 21 mai, Breton dénonce dans une lettre au journal Combat le « caractère particulièrement méprisable » du pastiche — la lettre n’est publiée que le 26 ; il publie la même année sur cette affaire Flagrant délit, Rimbaud devant la conjuration de l’imposture et du trucage, salué par Paulhan, « c’est une grande joie de l’esprit et du cœur que donne Flagrant délit ». Une autre affaire les rapprochera en 1960, celle de l’élection du "Prince des poètes" pour succéder à Paul Fort ; malgré ses efforts Breton, qui déteste Cocteau, n’empêchera pas qu’il soit choisi. Il semble que les échanges cessent dans le courant de l’année 1962 — Breton meurt en décembre 1966, Paulhan en octobre 1968 —, sans que l’on en connaisse vraiment la raison.

L’un et l’autre, intransigeants dans leurs choix intellectuels, se sont reconnus et rencontrés sur des questions littéraires essentielles pour eux. Breton a souvent regretté de trop peu rencontrer Paulhan et il lui écrivait en 1959, « Je mourrai sans avoir compris pourquoi vous et moi nous ne serons vus, pourtant parfois de si près, que par intermittences mais seul le sentiment de chance demeurera ». Dans le numéro de la NRF en hommage à Breton, Paulhan concluait son article par ces mots « il n’est pas toujours possible à un homme de dire ce qu’il sait. Breton est mort. Tout est à recommencer ». On lit souvent dans cette correspondance de précieux témoignages d’une vraie amitié.

Correspondance André Breton-Jean Paulhan, 1918-1962, présentée et éditée par Clarisse Barthélémy, Gallimard, 2021, 268 p., 22 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 décembre 2021.

Publié dans Breton, André, Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : a 13breton, jean paulhan, correspondance | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2021

Esther Tellermann, Éternité à coudre

C’est assez

soir désormais

s’incline

dans l’orage lorsque

l’un l’autre

voulions

Jérusalem.

Fournaise jusqu’aux

portes où s’inventent

les lettres

de l’autre côté

qui vient et comble

le même ?

Je voulais que

nous habillent

les aubes

nager jusques aux

bords.

Esther Tellermann, Éternité à coudre,

éditions Unes, 2016, np

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, Éternité à coudre, orage, jérusalem | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2021

Esther Tellermann, Sous votre nom

Peut-être j’avais

voulu défaire

les écueils dans la

syllabe

voir où tu

dors

Si étions le même

arceau

même mèche

de l’incendie `

à l’un l’autre

l’épuisement de la

lumière ?

Voulus que corps

ait hâte.

Esther Tellermann, Sous votre nom,

Poésie/Flammarion, 2015, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, sous votre nom, lumière, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

26/12/2021

Esther Tellermann, Carnets à bruire

Quelle première

fois

chaque fois

reprise

irise la ligne

où se reflète

l’incendie ?

Je voulais

resserrer

la déchirure

rouges rouges

seraient les aubes

et les lampes

vous adossé

aux écarts

de la lumière.

Esther Tellermaznn, Carnets à bruire,

La Lettre volée, 2014, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermaznn, carnets à bruire, incendie, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

25/12/2021

Esther Tellermann, Nous ne sommes jamais assez poète

La lettre brûle : Franz Kafka

(...) Tentative bien plus radicale que celle de Mallarmé qui voulut faire du livre un « fait-étant », celle de Kafka poursuit une tâche infinie sans passé ni avenir, missive de K. sans cesse reconduite vers un château improbable. L’arpenteur d’une langue d’accueil fera mission d’impossibles retrouvailles. Car la littérature est ce « rien » à quoi dans ce mystère l’écrivain se voue : château inatteignable, procès infini, machine infernale — à inscrire.

Et c’est pourquoi le nom de Kafka ouvre à cette théologie négative du XXe siècle qui est encore la nôtre : se faire servant de la lettre, c’est savoir y être condamné. Dès lors mieux vaudrait la brûler, si toutefois sa marque indélébile n’étair la marque d’un nom – Kafka – qu’une vie ne suffit pas à défaire. Le travail de la herse de verre lisible au grand jour, inconscient écrit et restitué au corps d’une inscription sur un sujet qui, dans La Colonie pénitentiaire, s’y réduit.

Esther Tellermann, "La lettre brûle : Franz Kafka", dans Nous ne sommes jamais assez poète, La Lettre volée, 2014, p. 136.

24/12/2021

Esther Tellermann, Un versant l'autre

Partie de toi me

laisse

l’autre encore

est étincelle

d’un point

où pousse l’hibiscus

un jour écorché

miettes de paroles

comme neige

halos de lunes

et obsidiennes

en mots simples

voulions

advenir

Esther Tellermann, Un versant l’autre,

Flammarion/Poésie, 2019, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, un versant l’autre, parole, neige | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2021

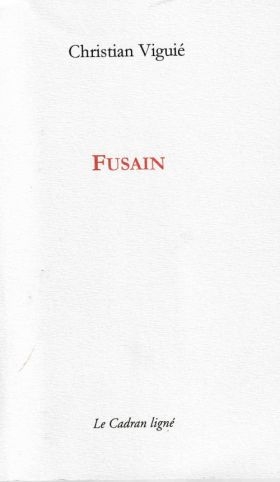

Christian Viguié, Fusain : recension

Christian Viguié a reçu début novembre le prix Mallarmé 2021 pour un livre de poèmes, Damages, publié en 2020 aux éditions Rougerie comme la majorité de ses livres ; ce prix récompense une œuvre qui s’est développée à partir de 1996, aujourd’hui riche d’une trentaine de titres. Damages, comme l’écrit son auteur, est « un chant de deuil, un presque murmure, la ligne brisée d’un horizon. » Fusain est très différent dans son propos ; le mot évoque une esquisse, un dessin qui doit être fixé par un vernis, ici il s’agit de très brefs poèmes, en majorité de trois vers, qui jouent souvent avec le sens des mots, interrogent leur rapport avec ce qu’ils désignent. C’est ce questionnement qui donne leur unité aux quatre parties du livre.

Le premier poème de "Possible indéfiniment" apporte une idée de l’ensemble : « À cause d’un parfum / le temps va recommencer ». L’énoncé perd son caractère étrange si l’on introduit un contexte pour que la relation causale devienne acceptable, comme : « au réveil, un parfum dans la chambre, etc. » Mais cette réduction, qui implique un préalable — « ça ne veut rien dire » — n’est pas nécessaire, le lecteur peut simplement accepter l’incompatibilité entre la cause et le résultat, et par la suite apprécier des rapprochements pour leur apparente incongruité ; ainsi à nouveau avec la présence d’un parfum, « Des milliers d’étoiles / tiennent à cause / d’un parfum. »

On se souvient des transformations qu’opérait Théophile de Viau dans ses visions d’un monde renversé (« Un ruisseau remonte vers sa source », etc.). Viguié, s’adressant à son lecteur, lui demande « As-tu vu un étang / se refléter dans l’arbre ? », ce qui n’est pas exclu quand telle photographie utilise l’illusion optique, mais hors de propos pour le poème. De nombreux poèmes impliquent cette hésitation devant la réalité ; si une observation simple établit une relation entre l’eau et la libellule, l’introduction d’un verbe qui rend vivante l’eau modifie cette relation et l’énoncé, sans du tout devenir incompréhensible, présente autrement la réalité : « La fontaine réclame / ses ailes de libellule. »

Les poèmes sont toujours lisibles sans le recours à une explication ; pour l’un d’eux, « Le vent / autour d’un puits /s’étonne qu’aucune parole / n’en sorte », on est tenté de penser à un énoncé sous-jacent, représenté précisément par le tableau de Jean-Léon Gérôme, dont le titre est l’amorce d’un récit, "La vérité sortant du puits avec son martinet pour châtier l’humanité", tableau qui, en 1896, semblait un manifeste contre ceux d’un Manet. La surprise du lecteur peut aussi naître d’un oxymore aussitôt annulé (« Pas plus étonné / que la neige chaude / d’un pêcher ») ou, plus classiquement, d’une analogie entre la couleur du soleil couchant et un fruit.

Dans la partie consacrée au brouillard, la nature de ce phénomène météorologique entraîne régulièrement les énoncés vers le fantastique, quand Viguié suggère, par exemple, que le brouillard cache le vrai brouillard ou qu’il ne dissimule pas tant les choses que leurs noms. De là le changement dans la manière de regarder, comme si le brouillard faisait gagner une certaine innocence, ou ignorance : « Le brouillard t’apprend / à regarder / comme un enfant / qui enlève tous les mots au paysage. » La partielle dissimulation par le brouillard des choses du monde est perçue comme un retour à un état antérieur, où les arbres, les chemins, etc., n’étaient pas entièrement formés et redevenaient « brouillons ». D’autres poèmes tournent autour de ce point, les choses existent indépendamment du fait qu’elles ont été nommées, et avant qu’elles l’aient été ; « Le brouillard / en avance sur le mot » « appelle » les choses « avec du silence ».

Le silence, « parmi les choses », constitue la « matière de la matière » ; on retrouve l’idée d’un monde où les langues n’étaient pas encore là pour nommer les choses, où les choses elles-mêmes n’étaient pas : avant ciel, arbres, oiseaux, « avant tout » « démarre l’opéra fabuleux du silence ». La parole ne serait pleine qu’appuyée sur le temps du silence, comme semble le conclure le dernier poème de cet ensemble, « Se taire / ou parler / pour moi / sont une seule et même chose. » Viguié demandait « Existe-t-il une marée du silence ? », c’est une évidence si l’on pense à l’ombre, « Plus vieille marée du monde ». Elle est partout et peut-être y a-t-il « une ombre de l’ombre ». La fonction fantastique de l’ombre, classique, est présente, elle qui transforme les figures qu’elle projette sur les murs ou qui soude les pas des passants « comme s’ils n’allaient nulle part ». On lira encore des poèmes avec des éléments incompatibles (l’ombre du cri du coq) ou un jeu entre le complément d’un nom, fonction grammaticale, et le sens de complément pour "ce qui s’ajoute à une chose donnée" : on passe de « l’ombre du cerisier » à « le cerisier de l’ombre » « pour ne pas oublier / que je [= l’ombre] suis d’abord / le complément d’un nom ».

Les poèmes de Fusain présentent des figures neuves dans un monde où les relations entre humains et choses sont modifiées. Ce sont les éléments de la nature qui dominent dans les énoncés (ciel, eau, arbres, fleurs, pierre, etc.), toujours vivants ; il n’y a cependant pas d’anthropomorphisme mais un humanisme orienté vers le non -humain et qui accepte le mystère des choses, mystère représenté par les arbres dessinés au fusain en frontispice.

Christian Viguié, Fusain, frontispice de Cécile A. Holdban, Le cadran ligné, 2021, 64 p., 14 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 14 novembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié, fusain : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

22/12/2021

Aubeterre (Charente)

Photos Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aubeterre (charente), église rupestre, chapiteau | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2021

Michel Leiris, Mots sans mémoire

Bagatelles végétales

ADAGE DE JADE :

Apprendre à parier pour la pure apparence

Idées, édits. Édifier, déifier.

La manne des mânes tombe des tombes.

L’âtre est un être, les chaises sont des choses.

Le sang est la sente du temps. L’ivresse est le rêve

de l’ivraie des viscères.

Ne rien renier. Deviner le devenir.

Pense au temps, aux taupes et à ton impotence pantin !

Affirmer, affermir, affermer.

Afrique sui fit refit et qui fera.

Aimer les mets des mots, méli-mélo de miel et de moelle.

ALERTE DE LAËRTE

« Ophélie

est folie

et faux lys :

aime-la »

Michel Leiris, Mots sans mémoire, Gallimard, 1970, p. 119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, mots sans mémolire, ; bagatelles végétales | ![]() Facebook |

Facebook |