17/06/2022

Raymond Queneau, Un enfant a dit

Une main

Une main traverse la porte

mince mince à en souffrir

d’autres mains jouent aux cartes

là-bas là-bas dans les airs

d’autres encor désertent

la grand’ ennui du ciel

Raymond Queneau, Un enfant a dit,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, un enfant a dit, main | ![]() Facebook |

Facebook |

16/06/2022

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

C’était le lendemain

Je suis arrivé le matin c’était trop tard

il y avait de la rouille autour de l’évier

le poids du poêle pesait sur le parquet

ça des gondolait même les tuiles il était trop tard

je n’aurais pu redresser tout ça même avec

des cabestans des poulies des objets dont je ne connais

pas le mot qui les désigne et que je ne saurais utiliser

efficacement

les champignons poussaient sur la faïence de la

vaisselle

la vaisselle croupissait dans la paille des fauteuils

les fauteuils s’endormaient sur le poil des ténèbres

les ténèbres mâchaient le chouigne gueumme des morts

je suis arrivé trop tard c’était le lendemain

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline ; Pléiade/

Gallimard, 1989, p. 281.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, lendemain, catastrophe | ![]() Facebook |

Facebook |

15/06/2022

Raymond Queneau, Les Ziaux

Les Ziaux

les eaux bruns, les eaux noirs, les eaux de merveille

les eaux de mer, d’océan, les eaux d’étincelles

nuitent le jour, jurent la nuit

chants de dimanche à samedi

tes yeux vertes, tes yeux bleues, tes yeux d’étincelles

les yeux de passante au cours de la vie

les yeux noires, yeux d’estanchelle

silencent les mots, ouatent le bruit

eau de ces yeux penché sur tout miroir

gouttes secrets au bord des veilles

tout miroir, toute veille en ces yeux bleues ou vertes

les ziaux bruns, les ziaux noirs, les ziaux de merveille

Raymond Queneau, Les Ziaux, dans Œuvres complètes, I,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, les ziaux, yeux, eau | ![]() Facebook |

Facebook |

14/06/2022

Raymond Queneau, Les Ziaux

Il pleut

Averse averse averse averse averse averse

pluie ô pluie ô pluie ô ! ô pluie ô pluie ô pluie !

gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau

parapluie ô parapluie ô paraverse ô !

paragouttes d’eau paragouttess d’eau de pluie

capuchons pélerines et imperméables

que la pluie est humide et que la pluie mouille et mouille !

mouille l’eau mouille l’eau mouille l’eau mouille l’eau

et que c’est agréable agréable agréable de pluie et de gouttes

d’avoir les pieds mouillés et les cheveux humides

tout humides d’averse et de pluie et de gouttes

d’eau de pluie et d’averse et sans un paragoutte

pour protéger les pieds et les cheveux mouillés

qui ne vont plus friser qui ne vont plus friser

à cause de l’averse à cause de la pluie

des gouttes d’eau de pluie et des gouttes d’averse

cheveux désarçonnés cheveux sans parapluie.

Raymond Queneau, Les Ziaux, dans Œuvres complètes, I,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, les ziaux, pluie, averse, gouttes | ![]() Facebook |

Facebook |

13/06/2022

Raymond Queneau, Les Ziaux

L’homme du tramway

Cet homme qi marche le long du quai la nuit

le long de la Seine entre Asnières et Courbevoie

cet homme dans l’ombre à chaque instant fuit

suit son chemin droit et sa courbe voie

cet homme a mal aux pieds — misère

et la fatigue ligote ses épaules

cet homme danse chacun de ses pas

longs comme des nuits d’hiver

depuis une heure le tram ne roule plus

cet homme mesure des kilomètres

à l’épaisseur de ses semelles

il marche la nuit dans cette rue

sa maîtresse l’attend fille peu respectable

elle traîne aux ruisseaux se repaît de bouchers

et son temps se mesure à sa chambre insatiable

qui loge maintenant un homme du tramouai

il doit fuir au matin les yeux fort marmiteux

et reprendre la route vers le dépôt sonore

et pendant que la belle dans le pieu dort encore

il soupire qu’il est doux d’être aimé.

Raymond Queneau, Les Ziaux, dans Si tu t’imagines,

Gallimard, 1952, p. 123-124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, les ziaux, l'homme du tramway | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2022

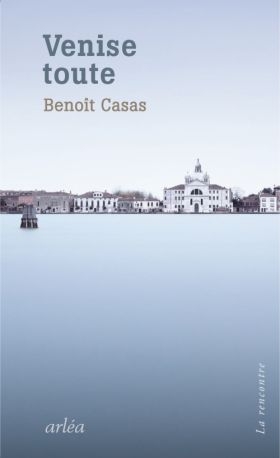

Benoît Casas, Venise toute : recension

« Je faisais le voyage que j’avais lu » (p. 66)

Il fallait bien que Benoît Casas écrive un jour à propos d’un des lieux qui, dans l’imaginaire, représente l’Italie. Il a, par son activité d’éditeur, publié des auteurs italiens contemporains (Sciascia, Porta, Sanguinetti, Vittorini, Valduga, Zanzotto) et en a co-traduit plusieurs : Levi, Pasolini, récemment Feuilles de route de Fortini1. Comme dans ses livres précédents, il a inventé dans son Venise toute ses contraintes d’écriture, une explicite dans la présentation, une seconde liée à l’idée que la littérature se reconstruit sans cesse à partir de tout ce qui a été écrit — idée que porte le titre —, une troisième enfin relative à ce qui est écrit à propos de Venise. Elles aboutissent à proposer un regard original sur Venise qui donnera, pour qui ne connaît pas la ville, la curiosité de s’y rendre, pour les autres la certitude qu’il faudrait la regarder autrement.

Le livre est composé de paragraphes qui dépassent rarement six lignes et sont réunis, première contrainte très visible, selon l’ordre alphabétique, mais d’une manière particulière : sous le "A", tous les énoncés à propos de Venise contiennent un mot commençant par « a », mis en italique. Ainsi, en ouverture : « La stazione rectangulaire de néons et les lettres immenses annonçant VENEZIA. ». Le procédé vaut jusqu’au "V" inclus, les quatre dernières lettres de l’alphabet étant absentes ; rien n’empêchait de faire entrer ces lettres dans des mots relatifs à Venise, ceux retenus, comme annonçant, n'étant pas plus liés à Venise qu’à une autre ville. Cette omission a un sens ; l’ordre alphabétique, dans les pratiques culturelles, évoque toujours une totalité, c’est l’image convenue du dictionnaire qui comprendrait tous les mots d’une langue (ce qui n’est évidemment pas le cas). L’absence d’entrées me semble suggérer que tout discours à propos de Venise ne peut qu’être incomplet, ce que confirment, très différentes, les deux autres contraintes.

Le lecteur peut être intrigué assez rapidement, me semble-t-il, par la diversité des contenus qui se succèdent dans des paragraphes très brefs, mais également par des décalages dans l’emploi des temps verbaux d’un énoncé à l’autre : on passe (p. 15) de l’imparfait (« Le ciel basculait, etc.) au présent (le ciel (...) brûle). Le hasard de lectures parallèles à Venise toute fait que j’y rencontre un fragment lu peu de temps auparavant, deux vers de Nietzsche, « Je revois les pigeons de Saint-Marc : /La place est silencieuse, le matin s’y repose. »2, repris page 89 avec une transformation de la ponctuation, les deux points devenant une virgule, la majuscule une minuscule.

Tout s’éclaire quand on lit la page qui suit le "V", qui pourrait être titrée, en souvenir de Raymond Roussel, "comment j’ai écrit ce livre" : Casas note que Venise toute « a été écrit suite à de nombreux séjours (...) mais aussi grâce à la lecture de multiples livres » ; suit une liste alphabétique de près de soixante-dix noms d’écrivains, en majorité du XXe et XXIe siècles, quelques-uns du XIXe siècle pour les plus anciens. Qui a lu d’autres livres de Benoît Casas ne sera pas surpris par son utilisation d’extraits de textes divers ; la contrainte ici tient au fait qu’il n’y a qu’un contexte, Venise, la lagune et les îles, qu’il ne s’agit pas d’en construire d’autres : tout doit concourir à en explorer les multiples caractéristiques. Selon les besoins, il conserve tel quel le texte source ou l’abrège ; un seul exemple : dans « Pluie, rafales de pluie, Giudecca, remuée de vagues [ou encore brouillard, sirène de bateaux] ; sorties furtives, tempête » (Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004), les mots entre crochets ont été omis.

On sait bien que toute écriture littéraire, inscrite dans une histoire, dialogue avec les écrits antérieurs. Dans Venise toute, Benoît Casas s’empare de textes qu’il a lus, les modifie parfois et les fait vivre ensemble ; il crée un contexte où sont rassemblés Suarès, Zanzotto, Théophile Gautier, etc., et tous les fragments perdent ce qui les ferait reconnaître ailleurs comme propres à Suarès, Zanzotto, Théophile Gautier ; réunis ils forment un texte continu, celui de Benoît Casas — on pense à Roubaud avec sa construction de Autobiographie, chapitre dix à partir de poèmes écrits avant 1932 (année de sa naissance). La composition de Venise toute nécessiterait de nombreuses lectures pour être décrite, ce qui importe peu pour le lecteur : sans cette recherche il goûtera les multiples approches de cette ville depuis longtemps mythique.

Benoît Casas, après avoir choisi dans "A" quelques caractéristiques de la ville les reprend dans son alphabet à intervalles très réguliers. Venise apparaît d’abord comme une « labyrinthe », un dédale », un ensemble de « voies obscures et labyrinthiques » ; la ville ne s’invente que si on la parcourt en tous sens et les notations à ce sujet abondent : « Vous lisez la ville à la cadence de vos pas », « s’imprégner de la ville c’est (...) faire le tour complet de l’île à pied », « Si vous voulez comprendre Venise, parcourez la lagune en tous sens, marchez jusqu’à l’épuisement dans les ruelles », etc. Cette nécessité d’une approche lente devrait se répéter à différents moments de l’année comme le suggèrent plusieurs indications (« Janvier », « le printemps », « juin », « octobre », « novembre », « l’hiver », « la neige », « le jour de l’an »). Chaque fois, de manière différente, ce qui est saisi c’est une « Secrète circulation entre eau ciel et terre » telle qu’elle aboutit à une « conjonction terre-mer-ciel », qui « se confondent pour ne former qu’un seul et équivoque élément ». En même temps, toutes les eaux sont des miroirs ; partout des reflets, des doubles qui font que « tout vole en éclats et se métamorphose : celui qui regarde est cette métamorphose ».

Le thème récurrent du reflet et du labyrinthe suffirait à présenter Venise. Pour que la ville soit "toute", Benoît Casas cite plusieurs fois des lieux emblématiques (Saint Marc, Santa Maria dei Miracoli), des peintres (Le Tintoret, Tiepolo) et un écrivain (Ezra Pound) dont les noms sont liés à Venise ; il n’oublie pas non plus, très présente, « l’odeur des entrailles de la ville ». L’essentiel est de restituer l’extrême « diversité » qui tient notamment au fait que « Toutes [les] couches du passé, dans cette ville, appartiennent simultanément au présent » ; les reprises et variations tout au long du livre disent le caractère inépuisable de la ville et que « on ne la connaît jamais ». Une réussite.

————————————————————

1 Les éditions NOUS ont également réédité le Venise de Théophile Gautier, La Sicile de Maupassant, les Excursions aux îles Éoliennes de Dumas.

2 Nietzsche, Le Gai Savoir, Appendice, Chants du Prince, "Mon bonheur".

Benoît Casas, Venise toute, Éditions Arléa, 2022, 120 p., 16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 mai 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

11/06/2022

Constantin Cavafy, Il est venu pour lire : deux versions

Il est venu pour lire

Il est venu pour lire. Deux ou trois volumes sont entrouverts, des historiens, des poètes. Mais à peine a-t-il lu pendant une dizaine de minutes, puis il y a renoncé. Il somnole sur le canapé. Il se consacre entièrement aux lettres, mais il a vingt-trois ans et il est très beau. Et, cet après-midi, l’amour a passé sur son corps parfait, sur ses lèvres. La passion a pris possession de cette chair tout imprégnée de beauté, sans inepte pudeur quant au genre de jouissance.

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, suivie d’une traduction intégrale de ses poèmes par M. Y. et Constantin Dimaras, Gallimard, 1958, p. 203.

Il est venu pour lire

Il est venu pour lire. Deux, trois volumes

sont ouverts : historiens et poètes.

Mais à peine eut-il lu, dix minutes,

qu’il les abandonna. Sur le canapé il somnole.

Il appartient entièrement au monde des livres —

mais il a vingt-trois ans et il est très beau ;

et cet après-midi l’amour a passé

dans sa chair superbe, sur ses lèvres.

Dans sa chair, toute de beauté,

la chaleur amoureuse a passé ; sans qu’une pudeur

ridicule le retienne sur la nature du plaisir...

Constantin Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis,

Les Belles-Lettres, 1977, p. 169.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, il est venu pour lire : deux versions | ![]() Facebook |

Facebook |

10/06/2022

Constantin Cavafy, janvier 1904 : deux versions

Janvier 1904

Ah ! ces nuits de janvier

où je m’attarde à recréer par la pensée

les lointains instants : je te retrouve,

j’entends tes derniers mots, j’entends les premiers.

Nuits désespérées de janvier,

lorsque la vision fuit, me laissant seul.

Qu’elle s’évanouit vite !

plus d’arbres, de rues, de maisons de lumières ;

ton corps fait pour l’amour s(éteint, il se dissipe.

Constantin Cavafy, Jours anciens, traduction Bruno

Roy, Fata Morgana, 1978, np.

Janvier 1904

Ah ! ces nuits de janvier !

Quand je revis par la pensée

Les instants où je t’ai rencontré,

Que j’entends nos dernières paroles, et aussi les premières.

Ces nuits désespérées de janvier,

Quand la vision se dissipe et m’abandonne...

Comme elle a hâte de disparaître !

Les arbres, les rues, les maisons, les lumières, tout s’en va,

De même que ton visage aimé qui s’estompe et se perd.

Constantin Cavafy, Œuvres poétiques, traduction Socrate C. Zervos et

Patricia Portier, Imprimerie Nationale, 1991, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, janvier 1904 : deux versions | ![]() Facebook |

Facebook |

09/06/2022

Art roman en Brionnais, 5

Bois-Sainte-Marie

Photographies Chantal Tanet

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

08/06/2022

Art roman en Brionnais, 4

Semur-en-Brionnais

Photographies Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais, 4 | ![]() Facebook |

Facebook |

07/06/2022

Art roman en Brionnais, 3

Charlieu, Couvent des Cordeliers

Charlieu, Cloître des Cordeliers

Iguerande

Iguerande

Iguerande

Photographies Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais, 3 | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2022

Art roman en Brionnais, 2

Charlieu

église Saint-Philibert, Charlieu

Montceaux-l'Etoile

Montceaux-l'Etoile

Montceaux-l'Etoile

Photographies Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais, 2 | ![]() Facebook |

Facebook |

05/06/2022

Art roman en Brionnais

Anzy-le-Duc

Anzy-lz-Duc

Anzy-le-Duc

Charlieu

Charlieu

Photographies Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2022

Étienne Faure, Vol en V

Les dieux sont courroucés sur l’Ukraine, il tonne,

ça résonne tout le long de la frontière cernée

de saules et de bouleaux, deux tristesses, deux détresses

— pousser malgré l’eau des marais et la terre sableuse

parmi les tombes d’outre-tombe (terre et ombre)

d’outre-rivière en son temps signataire

du pacte sinueux germano-soviétique —,

les croix en bois dans le jardin

plantées comme s’il en poussait après la pluie

ont repris leur élévation vers le ciel

bleu égaré, vieille antienne

évanouie finalement après qu’on est passé clore

le sujet comme on clôt l’incident de toute une vie,

ne sachant si les tombes affalées

parmi les Versgissmeinnicht et les orties

avaient appartenu un temps au camp

des assaillants, des réfugiés, ni de quel

pays démantelé l’hiver fut recomposé,

ni

de quel bois les souvenirs se chauffent.

Bang

dans un jardin planté de croix

Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 131.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, ukraine, passé, tombe | ![]() Facebook |

Facebook |

03/06/2022

Étienne Faure, Vol en V

Dans la ville à pied, sans repli, sans arrière-

pays, origines, hors cela, il emprunte

au début sous le nom de rue, pont, grève,

un parcours exempté de fil, anonyme,

laissant l’impasse pour attraper les quais

via les passages, les cours et circuler

inclus dans la foule en mue sans arrêt

selon l’heure ou l’allure à laquelle on passe,

interdit soudain sous un nom, un bouquet

au mur scellé (mortellement blessé)

après la chute de naguère, le bruit d’un corps au sol,

épitaphe à jamais cernée du crible des impacts

encore au mur, semblant redire : passant,

nous allons mourir et personne n’en saura rien,

ou bien continuer de parler aux vivants

plus avant, ceux qui vont te survivre

— et le flâneur éclairé sous un angle

un instant exposé au soleil du soir,

médite à découvert avant de traverser vite,

regagner l’ombre.

passage à découvert

Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, marche, anonyme, épitaphe | ![]() Facebook |

Facebook |