18/05/2022

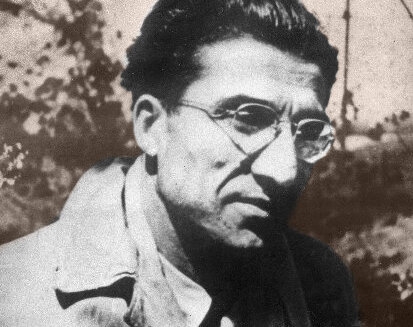

Cesare Pavese, Le métier de vivre

Faire profession d’enthousiasme est la plus écœurante des insincérités.

Il faut cherche une seule chose pour en trouver plusieurs.

La vie n’est pas recherche d’expériences mais de soi-même. Une fois découvert son propre stratus fondamental, on s’aperçoit qu’il coïncide avec son destin et on trouve la paix.

Personne ne renonce à ce qu’il connaît. On renonce seulement à ce qu’on ignore. C’est là pourquoi les jeunes gens sont moins égoïstes que les adultes et les vieillards.

La stratégie amoureuse ne peut s’employer que quand on n’est pas amoureux.

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 145, 145, 167, 170, 173.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, enthousiasme, expérience, amoureux | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2022

Cesare Pavese, Le métier de vivre

Il faut être fou et non rêveur. Il faut être en deçà de l’ordre et non au-delà.

Voici le résumé de tous les amours :

on commence en contemplant, exaltés

on finit en analysant, curieux

Se venger d’un tort qu’on vous a fait, c’est se priver du réconfort de crier à l’injustice.

Une bonne raison de se tuer ne manque jamais à personne.

La chose secrètement et la plus atrocement redoutée arrive toujours.

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 74, 75, 81, 81, 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, folie, tort | ![]() Facebook |

Facebook |

16/05/2022

Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco

L’île

Chacun sait qu’Ulysse naufragé, sur la route du retour, resta neuf ans dans l’île d’Ogygie, où il n’y avait que Calypso, antique déesse.

Calypso : Ulysse, rien n’est bien différent. Toi aussi, comme moi, tu veux t’arrêter dans une île. Tu as tout vu et souffert. Peut-être un jour te dirais-je ce que j’ai enduré. Tous les deux nous sommes las d’un lourd destin. Pourquoi continuer ? Que t’importe que l’île ne soit pas celle que tu cherchais ? Ici jamais personne n’arrive. C’est un peu de terre et un horizon. Ici on peut vivre toujours.

Ulysse : Une vie immortelle.

Calypso : Immortel est celui qui accepte l’instant. Qui ne connaît plus un demain. Mais si ce mot te plaît, dis-le. Tu en es bien à ce point ?

Ulysse : Je croyais immortel celui qui ne craint pas la mort.

(...)

Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco, traduction André Cœuroy, Gallimard, 1964, p.195 et 197.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, dialogues avec leuco, ulysse, calypso, immortalité | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2022

Cesare Pavese, Travailler fatigue

Le paradis sur les toits

Le jour sera tranquille, froidement lumineux

comme le soleil qui naît et qui meurt

et la vitre hors du ciel retiendra l’air souillé.

On s’éveille un matin, une fois pour toujours,

dans la douce chaleur du dernier sommeil : l’ombre

sera comme une douce chaleur. Par la vaste fenêtre

un ciel plus vaste encore remplira la chambre.

De l’escalier gravi une fois pour toujours

ne viendront plus ni voix ni visages défunts.

Il sera inutile de se lever du lit.

Seule l’aube entrera dans la chambre déserte.

La fenêtre suffira à vêtir chaque chose

d’une clarté tranquille, une lumière presque.

Elle posera une ombre décharnée sur le visage étendu.

Les souvenirs seront des nœuds d’ombre

tapis comme de vieilles braises

dans la cheminée. Le souvenir sera la flamme

qui rongeait hier encore dans le regard éteint.

Cesare Pavese, Travailler fatigue, traduction Gilles de Van, Gallimard, 1961, p. 273.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, travailler fatigue, le paradis sur les toits | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2022

Cesare Pavese, Travailler fatigue

Terres brûlées

Le petit jeune qui a été à Turin est en train de parler

La vaste mer s’étend, cachée par des rochers,

et reflète un bleu terne sur le ciel. Ceux qui écoutent

ont les yeux tout luisants.

À Turin on arrive le soir

et l’on voit aussitôt dans le rue les femmes malicieuses,

vêtues pour le coup d’œil, qui marchent toutes seules.

Chacune travaille là-bas pour la robe qu’elle met

mais elle sait l’adapter à tous les éclairages.

Il y a des couleurs matinales, des couleurs pour faire les boulevards

et pour plaire la nuit. Ces femmes, qui attendent

et qui se sentent seules, savent tout de la vie.

Elles sont libres. On ne leur refuse rien.

J’entends la mer qui sans cesse déferle harassée par la grève.

Je vois briller d’éclairs les yeux sombres

de ces jeunes. Près d’ici la rangée de figuiers

s’ennuie désespérée sur la roche rougeâtre.

Il y en a qui sont libres et qui fument toutes seules.

Le soir on se rencontre, le matin on se quitte

au café, bons amis. Elles sont toujours jeunes.

Elles aiment les hommes vifs et au regard direct,

blagueurs et pas grossiers. Il suffit d’aller sur la colline :

elles se glissent pareilles à des enfants,

mais savent jouir de l’amour. Plus habiles qu’un homme.

Vives et élancées, même nues, elles bavardent

avec leur brio de toujours.

Je l’écoute.

Fixement, j’ai regardé les yeux du petit jeune

attentifs et tendus. Ils ont vu eux aussi une fois tout ce vert.

Quand la nuit sera noire, je fumerai ignorant même la mer.

Cesare Pavese, Travailler fatigue, traduction Gilles de Van, Gallimard, 1961, p. 97 et 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, travailler fatigue, terres brûlées, jeunesse | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2022

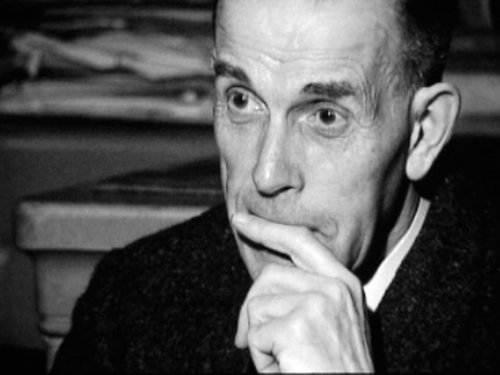

Paul Klee, Journal

3-6-1092

Un mois s’est écoulé depuis mon voyage en Italie. Une révision rigoureuse de ma situation en tant qu’artiste ne fut pas des plus encourageantes ; je ne saurais dire pourquoi, nonobstant, je continue à espérer. Peut-être pour avoir reconnu qu’au point de départ de mon anéantissement autocritique, il y a tout de même quelque progrès spirituel.

L’essentiel, à présent, n’est pas non plus de faire preuve de précocité dans mes peintures, mais d’être moi-même un homme ou au moins de le devenir. L’art de maîtriser la vie est la condition préalable à toutes formes d’expression ultérieures, qu’il s’agisse de peintures, de plastiques, de tragédies ou de morceaux de musique. Il me reste non seulement à maîtriser la vie par la pratique, mais aussi à la représenter intérieurement de façon convaincante, pour pouvoir occuper une position aussi solide que possible.

Paul Klee, Journal traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959, p. 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, journal, formation, art | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2022

Gustave Roud, Air de la solitude

Appel d’hiver

Où es-tu ?

Que de fois crié cet appel vers un être, du fond de l’abîme intemporel où ma maison a glissé doucement comme un navire perdu ! L’absolu triomphe dans cette chambre, fomenté par le feu blanc des neiges. Les portraits parlent, les poèmes chantent. Toute une vie s’illumine au miroir profond de la mémoire. Tout éclate et se fige en un inexorable présent. Le cœur sous la pointe du doigt s’exténue et s’arrête. J’appelle, à travers des lieues, des années, et sans songer même à la dérision de ma voix close, un cœur qui bat.

Gustave Roud, Air de la solitude, postface Philippe Jaccottet, Poésie/Gallimard, 2002, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, air de la solitude, cri, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2022

Jean-Loup Trassard, L'érosion intérieure

Et la forêt massive resserre sur eux son étreinte.

Forêt habitée d’oiseaux invisible, grinçante du cri des pies et des branches qui s’usent.

Et dont le sol n’est pas ma terre mais léger, souple, parfois incertain, fait de feuilles entassées longuement, désagrégées, d’humus dont le niveau monte à l’assaut des troncs. Passe la folle procession, le tapis des chiens haletants, les chevaux à la robe mouillée, les trompes à embouchure d’argent. Elle se déroule toute sur le même chemin, en suivant les invisibles méandres de l’odeur, elle s’éloigne, s’enfonce dans la forêt couveuse de corbeaux.

Jean-Loup Trassard, L’érosion intérieure, Gallimard, 1968, p. 142-143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l’érosion intérieure, forêt, chasse à courre | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2022

Jean-Loup Trassard, Paroles de laine

Une grive avait chanté, plusieurs jours à la pointe des charmilles libres, à peine moins hautes que les chambres. Elle continuait son chant sous les averses, dos vertical, avec de longs silences comme si elle s’écoutait. Puis le vent d’ouest n’avait plus conduit de pluie, ni de grêle blanche sur le zinc des balcons. Le vent n’était plus venu, laissant au soleil une terre gorgée d’eau. Et les arbres fruitiers sauvages s’étaient signalé entre les autres jusqu’à l’horizon par leurs fleurs blanches. La grappe des orchis, serrée dans le tuyau des feuilles enroulées, avait jailli violette.

Jean-Loup Trassard, Paroles de laine, Gallimard, 1967, p. 99-100.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean)loup trassard, paroles de laine, grive, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2022

Jean-Loup Trassard, L'ancolie

Chaque sabot ayant son double, inverse comme dans un miroir, le dernier souci sera de percer sur la paire, à l’intérieur des pieds, eux trous conjoints où passer une ficelle de chanvre dont le sabotier tient une grande touffe au plafond de son atelier. Qui peut s’assurer entre le texte écrit et celui qui sera lu, tour à tour l’un entraînant l’autre, d’une relation aussi étroite et continue ? Il faudrait, voilà : que pris dans l’intimité du bois vous gardiez une mémoire étrangère afin, touchant les parois, sans vous perdre d’y inventer — ou découvrir — d’infinies anfractuosités.

Jean-Loup Trassard, L’Ancolie,, Gallimard, 1975, p. 152.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l'ancolie, saabot, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2022

Jean-Loup Trassard, Ouailles

Beaucoup moins de fleurs qu’il y a dix ans : ce serait conséquence de deux étés trop secs puis de deux hivers pas assez neigeux qui ont permis au gel de saisir les racines. Le long du ruisseau qui, à Chamoussière, dégringole du nord, dans l’herbe entre les pierres brillent quand même les gentianes de printemps, bleu si lumineux. Dans les fontes de névés qui, en face, mouillent les pentes de l’ubac, large semis de renoncules des glaciers, blanches à étamines jaunes, ou carminées le cœur encore vert. Leurs pétales tremblent en même temps que l’eau. Sous le couvert des grands mélèzes, forêt en pente raide, des semis d’ancolies des Alpes.

Jean-Loup Trassard, Ouailles, le temps qu’il fait, 1991, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, ouailles, gentiane, renoncule | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2022

James Sacré, Brouettes : recension

Une brouette, « du rêve et du réel emmêlés »

On répète souvent qu’il n’y a pas de « thème » privilégié en poésie, ce qui dans les faits n’est pas souvent observable : aujourd’hui, en France, les livres de poèmes qui évoquent de près ou de loin le travail et ce qui s’y rapporte ne sont pas légion. Pas de nostalgie ici, faut-il le dire, d’un pseudo réalisme ; on pense à l’œuvre entière de Gustave Roud, si mal connue en France (les éditions fario viennent de rééditer Le repos des cavaliers, avec une postface de James Sacré), au travail formel de Jean-Loup Trassard autour des outils de l’agriculture avant qu’elle devienne industrielle*. James Sacré, lui aussi, a toujours été attentif aux gestes du travail, aux lieux, aux bâtiments, aux animaux et aux objets les plus ordinaires — les moins "poétiques", diraient certains ; il choisit ici d’écrire à propos des brouettes et de leurs usages.

La première brouette est près de Chichaoua, nom d’une ville du Maroc qui ne peut apparaître qu’exotique au lecteur. On associe habituellement la brouette à un hangar ou à une remise, inexistants dans le village marocain très pauvre, elle est rangée dans une tente trouée et l’on vend à côté des tapis en mauvais état. La photographie de la brouette (qui a sans doute ensuite changé de place) aura servi à transporter des mots pour évoquer un moment fugitif qui ne peut être vraiment restitué au lecteur ; restent la « vérité d’un moment » qui, ainsi, échappe un peu, provisoirement, à l’oubli, « Un rêve de brouette. Peut-être rien, / Comme un mirage au loin ». Que reste-t-il de ce que l’on regarde, des images pour se souvenir ? des mots, encore et toujours, qui ne peuvent que très provisoirement faire oublier « l’informe bruit du temps » — ce qu’écrivait James Sacré dans Une main seconde (2018) — à quoi répond ici « Le bruit de la mer / Le fond du temps ».

Chaque brouette est d’abord un outil de travail, utilisé pour le transport de pierres, alors « banale brouette en métal », « en métal cabossé », vide ou au « fond terreux », qui attend d’être emplie, « longue caisse » ou « grosse caisse profonde » où s’entassent des pastèques, cette autre pleine de linge et, ailleurs, avec ses carottes pour le marché ; chacune a ses caractéristiques propres, les couleurs varient — noir, sombre, gris, rouge, bleu, mancherons blancs —, plus ou moins en accord avec le contenu, ainsi le noir de la brouette et le vert des pastèques. Celle-ci, « une vraie brouette de travail », elle aussi en métal, est poussée par un enfant « comme s’il apprenait / A pousser la vie ». Une autre, par son nom en italien (carriola) rappelle les carrioles attelées, le temps des chevaux, tout un passé disparu, par exemple celui de la brouette en bois dans laquelle le narrateur rassemblait la chicorée pour les lapins de la ferme.

Qu’elle soit à la campagne ou quelquefois sur un chantier en ville, la brouette est devenue un outil archaïque, surtout attachée dans nos contrées aux travaux du jardinier, trace comme tout un outillage d’une « histoire paysanne qui n’en finit pas / De disparaître dans les villes » ; ce n’est pas le cas dans les Pouilles, au Maroc, dans des villages en Espagne, dans un pueblo indien, etc. Si le narrateur photographie des brouettes, c’est parce qu’il refuse la rupture avec hier, parce que la vie se vit dans la continuité : on apprécie l’ironie quand il parodie — en octosyllabes — les paroles de la reine sorcière devant son miroir :

Ecran, mon bel écran d’oubli

Dis-moi que je pourrai encore

Reprendre, et tout modestement,

Les bras d’une vraie brouette.

Question récurrente dans les livres de James Sacré, que peut-on introduire dans un poème ? Des mots, dont l’association aboutit à un rythme, au plaisir. Sans doute, et qu’en est-il en plus pour le lecteur, puisque les mots ont un sens ? Que voit-il du « vert des pastèques » ? « Comment l’entendre en y ajoutant du sens / Parmi tant de couleurs qui chantent / Sur les façades (...) » ? Plus avant, à propos de Chichaoua, James Sacré demandait « Et comment que t’as chaud, lecteur / Dans quel paysage ? ». Autrement dit, les courts poèmes-récits autour de diverses brouettes racontent-ils quelque chose qui puisse être partagé ? Ce qui a été vu, observé, ressenti, les manières de vivre et d’être dans divers pays, tout cela voulu présent dans le poème, qu’en reste-t-il à la lecture ? Peut-être le fait de « Retrouver le même dans l’autre », ce qui n’est jamais une évidence.

La brouette n’est pas inerte, ou plutôt l’imagination lui donne un semblant de vie. Sous la tente, impossible de se défaire de « l’impression qu’on a / De sa liberté » ; une autre attend d’être utilisée, elle « patiente » ; celle-ci est laissée une fois vidée : « on va la rouler plus loin », « pour une autre tâche ou pas ». Elle est comme abandonnée comme tout outil qui a rempli sa fonction, ce qui, pour James Sacré, renvoie « A sa propre solitude que peut-être / Ecrire voulait oublier ».

* Parmi d’autres titres de Jean-Loup Trassard, aux éditions le temps qu’il fait, Inventaire des outils à mains dans une ferme (1981), Outils de grande utilité (1995), Manivelles et valets (2021)

James Saceé, Brouettes, dessins Yvon Vey, Obsidiane 2022, 54 p., 13 € ; Cette ercension a été publiée par Sitaudis le 6 avril 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, brouettes : recension ; outillage, ferme | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2022

Images, dans la brume

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images, dans la brume | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2022

Dehors, quelques oiseaux

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : imlages, qualques oiseaux | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2022

Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux

XXXVII

Comme un énorme barbouillis de flamme

le soleil couchant s’attarde dans les rues figées.

Il vient de loin un vague sifflement dans le soir très calme.

Ce doit être celui d’un train au loin.

En ce moment il me vient une vague mélancolie

et un vague désir paisible

qui paraît et disparaît.

Parfois aussi, au fil des ruisseaux,

il se forme sur l’eau des bulles

qui naissent et se défont —

et elles n’ont d’autre sens

que d’être des bulles d’eau

qui naissent et se défont.

Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux,

traduction Armand Guibert, Gallimard,

1950, p. 103-104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pessoa Fernando | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, sens | ![]() Facebook |

Facebook |