06/08/2012

Pierre-Albert Jourdan, Ajouts aux Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt!

Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?

Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts aux fragments, forêt, maison | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2012

Antoine Emaz, Peau

Seul, 6 (18. 11. 06)

Il n'y a pas de bout de la nuit

seulement une maison vide

et silencieuse de tous ses murs

on est dedans

pas en prison

mais dedans

et la nuit comme aveugle

tourne en rond

les mots piochent piquent

des étoiles

on dira ça comme ça

des lumières fermées

tension

ce silence qui vient de biais si l'on n'agit pas c'est lui qui va emporter la mise la main les mots dans l'ardoise et plus rien

pas facile d'aller contre l'aigu du silence dans la maison vide il siffle comme chez lui il sape il pèse ensuite habitué qu'il est du lieu

une lame de nuit

tension sans l'avoir vue venir — vite glisser — tension — nerfs cordes mais quelle musique grommellement de mots pour rien ce bruit de chien grondant comme pour intimider le silence dessous qui passe

continuer à parler — rester dans le blanc de la lampe plutôt que la nuit qui tait la maison tait tout

un bruit d'eau presque rassure dans la gouttière

on tient à peu

[...]

Antoine Emaz, Peau, Tarabuste, 2008, p. 113-114.

© Photo Tristan Hordé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, peau, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

04/08/2012

Michel Leiris, Mots sans mémoire

Marrons sculptés pour Miró

1

Les poches veuves de cailloux blancs,

viens-nous-en

où va la ligne qui s'envole

sans avoir à jeter du lest

2

Ciel comme celui du lit

étoile comme celle de la mer

cardinal comme le gentil oiseau que dénomme

sa couleur]

chinois à l'eau-de-vie

3

Quelque chose de l'ordre d'un feu frais

ou d'un désert surpeuplé.

À chaque battement d'horloge

roses des sables et flambées de plumes

jaillissent du creuset de ses doigts

et marquent le vide à son chiffre.

4

Le tubercule n'a-t-il pas ses lagunes

ses estuaires,

ses deltas et ses fleuves côtiers ?

Celui qui lâche des cerfs-volants

aux quatre coins de l'azur

n'a que faire de l'autre face de la lune.

[...]

Michel Leiris, Mots sans mémoire, Gallimard, 1969,

p. 135-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, mots sans mémoire, miró | ![]() Facebook |

Facebook |

03/08/2012

Paul Louis Rossi, Visage des nuits

Gens de peu

Gens de peu et gens de rien

Quel est le bras qui vous retient

Lorsque vous passez la Seine

Sans amours qui vous soutiennent

Vous pensez je le sais bien

Sans veine que tout est vain

Sans amis qui se souviennent

À vous jeter dans la Seine

Sachez que ce n'est pas la peine

De troubler l'eau avec des larmes

Essayez de donner l'alarme

Si le courant vous entraîne

Le Fleuve est moins bon que vous-même

Pourquoi voulez-vous qu'il vous aime

Paul Louis Rossi, Visage des nuits, Poésie / Flammarion,

2005, p. 97.

© photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, visage des nuits, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

02/08/2012

Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme

Du soir

Dans les soupirs humides de ta nudité

Tu dérobes un secret. Souriant,

Rien, retenant son souffle, n'est plus doux

Que de t'entendre consumer

Au soleil moribond

L'ultime flamboiement de l'ombre, terre !

Soir

Aux pieds des pas du soir

Coule une eau claire

Couleur d'olive,

Jusqu'au feu bref et sans mémoire.

À cette heure dans la fumée j'entends rainettes et grillons,

Où tremblent tendres les herbes.

Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme, Poésie 1914-1970,

Préface de Philippe Jaccottet, Poésie / Gallimard, 2005 [1973], p. 158 (traduction Ph. Jaccottet), 163 (traduction Jean Lescure).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe ungaretti, vie d'un homme, philippe jaccottet, soir | ![]() Facebook |

Facebook |

31/07/2012

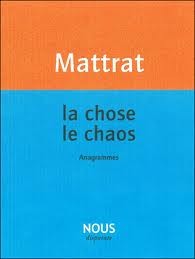

Jean-Claude Mattrat, La chose le chaos

anagrammes :

artiste confirmé artifice monstre

artiste émergeant stratagème entier

l'édulcoré fait l'élu décoratif

l'acte de chair délit à cacher

tu bricoles l'obscurité

en vérité on a lu une révélation

l'identité française cadre et infantilise

l'égalité agit-elle ?

l'alternative être vaillant

pétition géante attention piège

le crétin est le centriste

Jean-Claude Mattrat, La chose le chaos, anagrammes, éditions NOUS, 2012, p. 58-59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude mattrat, la chose le chaos, anagramme | ![]() Facebook |

Facebook |

30/07/2012

Christiane Veschambre, Chaque pas du temps

dans la pièce d'à côté

ce que le souffle

de la flûte

ouvre

ce qu'il trace dans la journée

naissante

un sentier de pierres et branches

un habitat en marche

de ciel par-dessus les toits

de neige gelée

avec la sombre mate

sourde pulsation

de la goutte tombant

du robinet dans la baignoire

solfège du plein de grâces

se faire passereau

sept grammes pour toute une vie

combien les minuscules poumons ?

dans ma poitrine une enclume

prend ses quartiers

d'hiver

Christiane Veschambre, Chaque pas du temps,

Poètes au potager, Contre-allées, 2012, 5 €.

Commande : Contre-allées, 16 rue Mizault, 03100 Montluçon

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, chaque pas du temps | ![]() Facebook |

Facebook |

29/07/2012

James Sacré, Le paysage est sans légende

Malgré des mots qu'on y met

Je me rappelle très bien, près d'une ville dont on pourrait dire le nom

La forme d'un village courant sur l'arête d'un long rocher

On le voit à partir d'un autre parvis de pierre

De ce côté-ci de la faille avec du vert qui suit un cours d'eau

Il y a eu soudain la présence d'un jeune garçon

Dans un vêtement blanc, son invite à traverser. Quelques mots.

On pourrait dire son nom et donner une adresse.

Une autre année le village est resté dans la solitude de nos yeux.

Dans son peu de vert, avec le brillant d'un souvenir.

Une autre année presque tout

Disparaît dans un poème.

*

Je m'en retourne où je ne verrai pas

Ce qui ressemble à du paysage déchiré dans la montagne ;

Si le vif des pentes nues

En cette fin d'octobre, et quelques silhouettes dans le lointain

Peut-être une ou deux mules, la pointe d'un capuchon

Ou le geste qui dresse

Un outil agricole dans un endroit plus cultivé du pays

Vont pas quand même

Récrire dans l'œil de ma mémoire

Ce dessin broussaillé qui déchire le temps ?

James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,

Al Manar, éditions Alain Gorius, 2012, p. 20-21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, nom | ![]() Facebook |

Facebook |

28/07/2012

Marie-Laure Zoss, hécates

S'arc-boute et force la cohue, finira bien par sauter, le couvercle, pas vrai, du brasier de cailloux, tandis que mors à l'échine vient serrer ; colère à sa tordre roulée sur elle-même, accroche grenaille au passage de syllabes, et ça s'arrête bouclé au seuil ; au fer rouge ou même forgeant à froid, celui-là essaie, n'y arrive pas, à travers la croûte terrestre pas de coup possible porté de l'intérieur ; ça ne dégage rien ; jusqu'en lisière de la voix, verbe corseté au point mort ;

à ce jour nulle autre issue que le bond ; pieds dans les ronces fraîches ou la fleur d'acacia, celui-là ne souffre pas de s'entendre, ponts sabrés derrière soi ;

et qu'il réprime ainsi qu'âcre ballot l'empêchement d'articuler, sous folle avoine, orge des murs ; l'espace entrouvert dans le cri qu'affile la suie du martinet, un souffle d'herbe froissant le talus.

Marie-Laure Zoss, hécates (extraits), dans La revue de belles-lettres,

Société de Belles-Lettres de Lausanne, 2011-2, p. 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, hécates, la voix | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2012

Charles Dobzynski, Le Baladin de Paris

Le fantôme de la Bastille

De la forteresse des rois

Rien ne subsiste poutre ou pierre,

Sa mémoire tombe en poussière

Sur tous ceux qui furent sa proie.

Un jour de quatorze juillet

Le peuple abattit la Bastille

Plus tard ce fut Rouget de Lisle

Qui fit chanter les Marseillais.

Goliath fut tué par la fronde

D'un sans-culotte de Paris,

Le tournant que le peuple prit

Vit alors naître un nouveau monde.

Délivrant les embastillés,

Des tours on brisa les barreaux.

On ne suit plus dans le métro

Qu'une empreinte : trace oubliée.

La station Bastille a caché

Là sa secrète chapelle.

Une mosaïque rappelle

Le temps des lettres de cachet.

.

Charles Dobzynski, Le Baladin de Paris,

photographies de Louis Monier, Le Temps

des cerises, 2012, p. 62-63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles dobzynski, le baladin de paris, le fantôme de la bastille | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2012

Émile Verhaeren, Impressions

Le poète plonge dans la vie totale bien trop profondément pour qu'il écrive d'après une formule et s'inquiète d'autre chose que de s'exprimer et d'exprimer en même temps le monde. Rires, larmes, rages, espoirs, désespoirs, pitiés, charités, haines, égoïsmes, vives, vertus, foi, doutes, ardeurs, peines, vanités, angoisses, terreurs, tout cela se mêle en lui, se combat en lui, s'unit parfois en lui, tout cela, suivant les heures, est tour à tour vainqueur ou vaincu, et c'est tout cela — que la cause d'émotion vienne du dedans de lui ou du dehors — qu'il reflète et qu'il traduit. Et traduisant cela, il est l'écho du monde qui n'est que cela.

Si, dans un instant de sécurité et de joie, le poète érige en son œuvre ce qu'il est convenu d'appeler la Beauté, c'est-à-dire une image grave, simple et régulière, sacrez-le artiste de l'art pour l'art : qu'importe ? S'il décrit des tempêtes d'âmes, s'il plonge et crie, s'il grince et se flagelle, nommez-le un romantique : qu'importe ? S'il se penche sur la misère, s'il aime et guérit les plaies, s'il secourt de sa bonté les errants, les flagellés et les pauvres, appelez-le écrivain social : qu'importe encore ?

Émile Verhaeren, Impressions (troisième série), Mercure de France, 1928, p. 188.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Émile verhaeren, impressions, l'art pour l'art, la poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2012

Ariane Dreyfus, La terre voudrait recommencer

Un recoin dans un coin

On éteint sauf moi

Je ne suis pas éteinte

Lueur

Dès que ma main ne rencontre pas la terre

Mais ton dos dégagé

Lueur aussi

Le ventre et ta main

À la seconde de la mienne

D'enlever les vêtements devant

Nous derrière nous serrant

Dans les odeurs leur buisson

Il y a des creux dans la nuit

Les caressés ou caressants

Un geste un geste

Et un troisième pour serrer

Ton sexe unique.

*

Ce n'est pas une image

J'ai coupé une rose pour la rapprocher de moi

Il ne s'écartait pas, ses yeux faisaient mal

Comme un verre tendu que vous refusez

En touchant la main qui tient le verre

C'est un prince, reconnaissez-le car le printemps pâlit

De si peu d'amertume

Le plus beau est celui qui n'a pas renoncé

C'est une joie où il y a quelqu'un

Nu vous l'embrasseriez infiniment

Il n'est pas trop tard

Il y a eu ce regard qui fait jeter les fleurs

Ariane Dreyfus, La terre voudrait recommencer, Poésie / Flammarion, 2010, p. 67, 79.

©Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, le monde voudrait recommencer | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2012

Pierre Dhainaut, Par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde

Par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde

Jamais de noms, uniquement des chiffres sur les portes,

chaque fois que l'on en cherche en ces couloirs,

les pas, d'eux-mêmes, se rapetissent, on le remarque,

on le remarque aussi, jamais les portes ne sont closes,

le seraient-elles, rien ne serait changé.

*

Quels murs assez drus, assez rudes, interdiraient

de chambre en chambre aux bruits de se répandre ?

De nuit, de très loin ils s'annoncent, comme des vagues

à l'assaut du rivage, ils prennent le temps de grossir

avant de se broyer, franchir l'obstacle.

Nul ne parvient à en savoir le nombre, celui des heures,

pas davantage. Aucune image, en fait, ne les atténuera,

ne dénouera l'angoisse, rassemblerait-on toutes celles

qui dès l'enfance ont enchanté l'attente, après les vagues

les arbres de la plaine, que le vent agite, devenu tempête.

[...]

Pierre Dhainaut, Par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde,

dans Rehauts, n° 26, automne-hiver 2010, p. 40-41.

Abonnements à 2 n° : 22 €, 26 rue du Bas, 62180, Airon-Notre-Dame.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre dhainaut, par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2012

Ossip Mandelstam, Lettres

Ma Nadinka ! Je suis complètement perdu. C'est très dur pour moi. Nadik, je devrais toujours être avec toi. Tu es ma courageuse, ma pauvrette, mon oisillon. J'embrasse ton joli front, ma petite vieille, ma jeunette, ma merveille. Tu travailles, tu fais quelque chose, tu es prodigieuse. Petit Nadik ! Je veux aller à Kiev, vers toi. Je ne me pardonne pas de t'avoir laissée seule en février. Je ne t'ai pas rattrapée, je n'ai pas accouru dès que j'ai entendu ta voix au téléphone, et je n'ai pas écrit, je n'ai rien écrit presque tout ce temps. Comme tu arpentes notre chambre, mon ami ! Tout ce qui, pour moi, est cher et éternel se trouve avec toi. Tenir, tenir jusqu'à notre dernier souffle, pour cette chose chère, pour cette chose immortelle. Ne la sacrifier à personne et pour rien au monde. Ma toute mienne, c'est dur, c'est toujours dur, et maintenant je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Ils(1) m'ont embrouillé, me tiennent comme en prison, il n'y a pas de lumière. Je veux sans cesse chasser le mensonge et je ne peux pas, je veux sans cesse laver la boue et je n'y arrive pas.

À quoi bon te dire combien tout, absolument tout est délire, rêve inhumain et blafard ?

Ils m'on torturé avec cette affaire, cinq fois ils m'ont convoqué. Trois enquêteurs différents. Longuement : trois-quatre heures. Je ne les crois pas, bien qu'ils soient aimables.

(13 mars 1930, à Nadejda Mandelstam)

(1) Mandelstam est interrogé par le Guépéou, police politique.

Ossip Mandelstam, Lettres, traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet, préface d'Annie Epelboin, Solin / Actes Sud, 2000, p. 243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, lettres, nadejda, police politique soviétique | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2012

Jean Daive, L'énonciateur des extrêmes

Tard dans sa vie

le photographe André Kertész

met en scène Elizabeth

sa femme qui vient de mourir

au moyen d'une figurine de verre

qu'il pose sur le rebord de la fenêtre

puis d'un buste de verre.

Il présente des transparences. Il conjugue

des transparences

ajoute une seconde figurine.

La lumière est mystifiée

en présence de deux anémones

un cœur de verre, un flacon

un fauteuil dépravant l'air.

Une existence à deux

recomposée, prise au polaroïd

se déroule translucide, transfigurée

jusqu'à une limpidité spectrale.

Un spectre

échappe à la trace

à l'empreinte, à la fouille

cœur et transparence, corps et transparence

langue et transparence, souvenir

et transparence — mémoire

glacée, vie glacée

ce monde photographié

proche, plus proche, très proche, familièrement

en équilibre sur l'accoudoir

d'un fauteuil

retient encore

le battement

le ciel bleu, le nuage passe —

d'une scène à l'autre, d'un buste

à l'autre

une archéologie à fond perdu —

se joue.

Jean Daive, L'énonciateur des extrêmes, éditions NOUS,

2012, p. 53-54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, l'énonciateur des extrêmes, andré kertész, transparence | ![]() Facebook |

Facebook |