01/12/2025

Robert Desnos, Domaine public

Au bout du monde

Ça gueule dans la rue noire au bout de laquelle l’eau du

fleuve frémit contre les berges.

Ce mégot jeté d’une fenêtre fait une étoile.

Ça gueule encore dans la rue noire.

Ah ! vos gueules !

Nuit pesante, nuit irrespirable.

Un cri s’approche de nous, presque à nous toucher,

Mais il expire juste au moment de nous atteindre.

Quelque part dans le monde, au pied d’un talus,

Un déserteur parlemente avec les sentinelles qui ne

comprennent pas son langage.

Robert Desnos, Les Portes battantes, dans Domaine

public, Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 289.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, au bout du monde | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2025

Robert Desnos, Domaine public

Hommes

Hommes de sale caractère

Hommes de mes deux mains

Hommes du petit matin

La machine tourne aux ordres de Deibler

Et rouages après rouages dans le parfum des percolateurs qui suinte des portes des bars et le parfum des croissants chauds

L’homme qui tâte ses chaussettes durcies par la sueur de la veille et qui les remet

Et sa chemise durcie par la sueur de la veille

Et qui la remet

Et qui se dit le matin qu’il se débarbouillera le soir

Et le soir qu’il se débarbouillera le matin

Parce qu’il est trop fatigué

Et celui dont les paupières sont collées au réveil

Et celui qui souhaite une fièvre typhoïde

Pour enfin se reposer dans un beau lit blanc…

Et le passager émigrant qui mange des clous

Tandis qu’on jette à la mer sous son nez

Les appétissants reliefs de la table des premières classes

Et celui qui sort dans les gares du métro et que le chef de gare chasse jusqu’à la station suivante…

Hommes de sale caractère

Hommes de mes deux mains

Hommes du petit matin

Robert Desnos, Les sans cou, dans Domaine public,

Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, caractère | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2025

Robert Desnos, Domaine public

(…) Je n’ai pas fini de te dire tout.

Mais à quoi bon…

L’indifférence en toi monte comme un rosier vorace qui, détruisant les murailles, se tord et grandit,

Étouffe l’ivrogne de son parfum…

Et puis, est-ce que cela meurt ?

Un clair refrain retentit dans la ruelle lavée par le matin, la nuit et le printemps.

Le géranium à la fenêtre fermée semble deviner l’avenir,

C’est alors que surgit le héros du drame.

Je te conte cette histoire qui ne tient pas debout que parce que je n’ose

pas continuer comme j’ai commencé

Car je crois à la vertu des mots et des choses formulées.

(…)

Robert Desnos, Siramour, dans Domaine

public, Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 206-207.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2025

Robert Desnos, Domaine public

En sursaut

Sur la route en revenant des sommets rencontré par les corbeaux et les châtaignes

Salué la jalousie et la pâle flatteuse

Le désastre enfin le désastre annoncé

Pourquoi pâlir pourquoi frémir ?

Salué la jalousie et le règne animal avec la fatigue avec le désordre avec la jalousie

Un voile qui se déploie au-dessus des têtes nues

Je n’ai jamais parlé de mon rêve de paille

Mais où sont partis les arbres solitaires du théâtre

Je ne sais où je vais j’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles dans la bouche

Je ne sais si mes yeux se sont clos cette nuit sur les ténèbres précieuses ou sur un livre d’or et de flamme

Est-il le jour des rencontres et des poursuites

J’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles dans la bouche

Robert Desnos, Ténèbres, dans Domaine public, Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 150.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, ténèbres | ![]() Facebook |

Facebook |

27/11/2025

Michel Leiris, À cor et à cri

v

Répugnance au ton trop affirmatif, l’horreur de parle fort (sans nuance et plus ou moins péremptoirement) qui rend difficiles les rapports entre celui qui éprouve cette gêne et les gens durs d’oreille, ces gens dont le sépare bien autre chose que — grossier manque d’égards – une paresse l’empêchant d’élever suffisamment la voix et d’articuler assez clairement pour être compris d’eux. Marteler ses mots, n’est-ce ce pas faire régresser le langage en le rapprochant du bestial ?

Michel Leiris, À cor et à cri, Gallimard, 1988, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, à cor et à cri, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2025

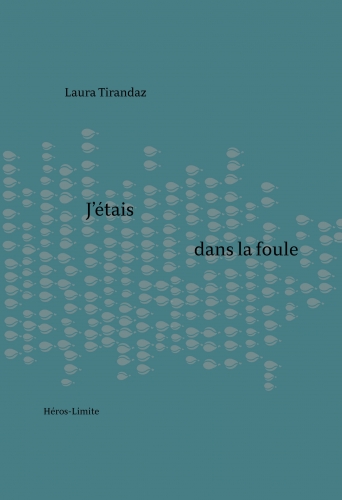

Laura Tirandaz, J'étais dans la foule : recension

Être dans la foule — « J’étais dans la foule » revient trois fois dans le livre — c’est à la fois être au plus près des "autres" et, en même temps, vivre la solitude, « Solitude aiguisée de qui passe à portée de main ». La narratrice se trouve dans ce lieu provisoire par nature, qui apparaît à la fois « Dédale piège refuge » ; La foule réunit ici des hommes et des femmes qui semblent manifester contre un pouvoir violent ; la narratrice rapporte : « Je passe / un homme glisse une insulte, insulte répétée plus avant, et la mort est présente, « on continue on continue / on s’est mis à ramper / à jeter des poignées de sable pour cacher le sang ». Images de répression collective qui s’exaspèrent quand les femmes sont objet de violence :

Je marchais et me souvenais

des femmes traînées par les cheveux jusqu’au cœur de la ville

l’été écrasé sous les bottes

Le pouvoir tue pour terroriser, choisissant ses victimes, « ce matin deux exécutions », et presque aussitôt « ce matin — une exécution », et les notations ne laissent aucun doute sur la volonté de faire taire toute opposition (« le sang ouvrier », « Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes », etc.). Une des plus tragiques restitutions de la violence mêle les gestes quotidiens à ceux d’une exécution, dont la banalité est ainsi mise en valeur : « Ce que je me suis forcée à finir / la phrase / l’assiette / et sa tombe — je devrais y aller / Il a tourné le dos face au mur ». Cependant, « Plus il y a d’ennemis / plus il y a d’amis » et, dans l’avant-dernier poème, « J’attends la foule / Derrière le paravent / les ombres respirent toujours la même fleur ».

Les citations précédentes pourraient laisser croire que le long poème qu’est J’étais dans la foule est un récit concernant ce qui se passe en Iran, le nom de l’auteure étant transparent ; elles sont relevées et rassemblées parce qu’il y a bien une visée politique dans ces poèmes que l’on met en exergue. Mais autre chose, qui déborde la terrible actualité. Et d’abord une perception de la foule en même temps restituée et devenant objet d’imagination : « (…) Des phrases, des coups de rame / Les corps glissent / Les visages se superposent / Il pleut » ; on lira plusieurs fois ce genre de passage où le réel semble, mais semble seulement, mis à distance et perçu alors avec plus de force. Le dernier vers du poème s’achève d’ailleurs sur une de ces notations qui introduisent un effet de réel, « Des mouches sur mon rouge à lèvres ».

Écrire ce qu’est la foule n’implique pas une description comme on peut en lire chez Zola ou Hugo (la foule comme une mer, une marée). La narratrice regarde et le texte se divise, les éléments vus tous différents, juxtaposés, sans que le chaos du monde soit organisé : tout le contraire d’une description, ce qui donne au lecteur le sentiment d’être aussi devant un désordre impossible à réduire. D’autres séries sont limitées à une suite de mots et tout se mêle, choses vues, bruits, textes lus, toujours pour donner du réel une perception différente : « Les insectes les rumeurs les alarmes / les comptines où l’animal trouve refuge ». La foule est aussi un lieu sonore, dans l’immense confusion des bruits se détache parfois brusquement, la nuit, une voix qui dit, pense-t-on, sa souffrance, « Une femme criait / Qu’on m’emporte / Qu’on m’emporte ». Quand la narratrice écoute une personne, ici un adolescent, dont les mots sont tout autant inorganisés que les paroles saisies dans la foule, « (il) te parle des nuits d’alcool en famille / du silence dans la cuisine / de l’épaisseur de l’air et du velours des voix âpres, rares », ce qui est plus réel qu’une restitution d’une prétendue oralité.

La narratrice n’est pas seule, sans que les personnages introduits soient mieux définis qu’elle. La double injonction qui ouvre le livre — « Abandonne la route », puis « Reviens vite » — peut s’adresser à un lecteur imaginé comme au "vous" de ce début ou au "tu" qui entre dans l’histoire à différents moments ; d’autres pronoms apparaissent, un « nous » et un « ils », qui peuvent renvoyer à des figures diverses : il y a assez régulièrement dans J’étais dans la foule des traces d’un ailleurs, d’un dehors qu’on peut bien appeler le réel. Le seul pronom récurrent, "tu" ("te") joue avec le "je", mais il n’est pas certain, et le lecteur ne le saura pas avec certitude (heureusement !), que le couple formé par le je-tu soit toujours le même. Il y a l’idée d’une fusion totale, mais qui ne peut être qu’imaginée, « qui envahissait le rêve de l’autre ? / Nous avons la même insomnie / la même honte ». Il est fait état une brève conversation entre je et tu et, plus longuement, de la fin d’une relation, mais avec un passage brutal de je à elle : le poème commence par « j’écrirai un jour le récit d’un amour qui s’achève » et se poursuit par « (…) Elle lui tient la main, penche la tête / Lentement elle le massacre ».

On voudrait relever tous les entrelacs d’un poème qui, rappelant régulièrement le contexte, des moments de vie en Iran aujourd’hui, s’échappe des circonstances et, constamment, offre une lecture passionnée du réel, en refusant de présenter une image ordonnée de la violence, du chaos où chacun, qu’il le veuille ou non, vit sa vie, même éloigné des tueries contemporaines ou de la crainte de « tomber dans le vide » — ce sont les derniers mots de ce très beau poème.

Laura Tirandaz, J’étais dans la foule, Héros-Limite, 2025, 72 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 28 octobre 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2025

Piere Revrdy, Œuvres complètes, II

Sans respirer

La jambe à droite

L’ombre du mort

Le marbre

La table qui s’est inclinée

La nuit recouvre tout de son tapis troué

Le silence a de la peine à vaincre le bruit

Les mots faiblissent de partout

Et les lèvres frémissent

On ne sait pas pourquoi

Contre le mur des paroles qui glissent

Entre les doigts

Le vent

Le souffle

Et les soupirs

Partout entre les arbres tout ce qu’on voit courir

Piere Reverdy, Œuvres complètes, II, Flammarion,

2010, p. 244.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdi, Œuvres complètes, ii, respiration | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2025

Pierre Reverdy, Main d'œuvre

Tête à tenir

Une large bouffée de flammes

Sur la frise en bas des forêts

Le brouillard échappé des larmes

Sous une écharpe de rosée

L’odeur rugueuse des cigares

Le feu caché des feuilles mortes

Rayons cassés qui tissent ton sourire

Le visage effacé sous son voile de peur

Il va il vient il se retire

Un rayon de miel dans la cire

Une larme amère à ton cœur

Amour reviens dans le silence

Le poids de la main sur ton front

Et toujours la mort entêtée

La mort vorace

Pierre Reverdy, Main d'œuvre,

Mercure de France, p. 412.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, main d'œuvre, visage | ![]() Facebook |

Facebook |

23/11/2025

Pierre Reverdy, Main d'œuvre

Lumière rousse

On accroche le ciel d’automne aux quatre coins

Un tambour résonne

Des pas dans le vent

Le regard qu’on donne

À chaque passant

Les flammes effilées à travers les barrières

Les maisons retournées

Tous les dos en prières

Et les jours perdus dans les aventures

le long des années

Il n’y a pas de temps

Mais de la poussière

ou l’eau du printemps

dans chaque clairière au regard ardent

Sous les flocons plus lourds

Sous le poids des nuages

Il reste encore un tour à faire sur la page

Un nom qui se traîne

Un cœur qui s’en va

Ce n’est pas la peine

De s’arrêter là

Personne dans la marge

Plus rien sur le trottoir

Le ciel est plein d’orages

Pierre Reverdy, Main d’œuvre, poèmes, 1913-1949,

Mercure de France, 1949.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, main d'œuvre, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

22/11/2025

Pierre Reverdy, Le épaves du ciel

La repasseuse

Autrefois ses mains faisaient des taches roses sur le linge éclatant qu’elle repassait. Mais dans la boutique où le poêle est trop rouge son sang s’est peu à peu évaporé. Elle devient de plus en plus blanche et dans la vapeur qui monte on la distingue à peine au milieu des vagues luisantes des dentelles.

Ses cheveux blonds forment dans l’air des boucles de rayons et le fer continue sa route en soulevant du linge des nuages – et autour de la table son âme qui résiste encore, son âme de repasseuse court et plie le linge en fredonnant une chanson – sans que personne y prenne garde.

Cœur à cœur

Enfin me voilà debout

Je suis passé par là

Quelqu’un passe aussi par là maintenant

Comme moi

Sans savoir où il va

Je tremblais

Au fond de la chambre le mur était noir

Et il tremblait aussi

Comment avais-je pu franchir le seuil de cette porte

On pourrait crier

Personne n’entend

On pourrait pleurer

Personne ne comprend

J’ai trouvé ton ombre dans l’obscurité

Elle était plus douce que toi-même

Autrefois

Elle était triste dans un coin

La mort t’a apporté cette tranquillité

Mais tu parles tu parles encore

Je voudrais te laisser

S’il venait seulement un peu d’air

Si le dehors nous permettait encore d’y voir clair

On étouffe

Le plafond pèse sur ma tête et me repousse

Où vais-je me mettre où partir

Je n’ai pas assez de place pour mourir

Où vont les pas qui s’éloignent de moi et que j’entends

Là-bas très loin

Nous sommes seuls mon ombre et moi

La nuit descend

Pierre Reverdy, Les Épaves du ciel, Gallimard, 1924, p. 22, 86-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les épaves du ciel, repassées, cœur | ![]() Facebook |

Facebook |

21/11/2025

Pierre Reverdy, Le livre de mon bord

Le style, ce ne doit pas être tellement l’homme qu’on l’a dit – car l’on se complaît bien plus à sa personnalité qu’en ce qu’on écrit. On se désespère d’écrire mal, et rien ne concorde entre ce que l’on sent et ce que l’on écrit. On se relit, on retouche ce style répugnant, rien ne vient mieux. Je crois que ce qui est vraiment l’homme c’est le plaisir ou le dégoût qu’il prend à l’effort pour écrire mieux. C’est-à-dire qu’il n’y ait pas plus de vulgarité dans le style que dans la pensée.

L’homme ne se réalise que dans la connaissance. Les frontières de sa connaissance sont les frontières de son être. Plus il connaît, plus il est vaste et étendu, moins il connaît, plus il est étroit et restreint. Mais il y a aussi le parti qu’il tire et l’usage qu’il fait de ces connaissances et qui le font grand ou petit.

Le style, bon ou mauvais, je parle de ce qui caractérise un écrivain, ce n’est pas le premier jet, mais l’état où il laisse la chose écrite, celui auquel il n’éprouve plus le besoin de rien changer. Et ce n’est pas la moindre révélation du caractère que de ne jamais tenir pour définitive l’expression formelle de sa pensée.

Pierre Reverdy, Le livre de mon bord, Mercure de France, 1948, p. 47-48, 162, 210.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdi, le livre de mon bord, style | ![]() Facebook |

Facebook |

20/11/2025

Pierre Reverdy, Gant de crin

Je ne connais pas d’exemple d’une œuvre qui ait inspiré moins de confiance à son auteur que la mienne.

Aussi me gardé-je bien de la défendre.

J’accepte ici qu’elle peut n’être qu’un témoin d’impuissance.

Le propre de l’image forte est d’être issue du rapprochement spontané de deux réalités très distantes dont l’esprit seul a saisi les rapports.

Le poète est poussé à créer par le besoin constant et obsédant de sonder le mystère de son être intérieur, de connaître son pouvoir et sa force.

Il n’est que les gens de métier qui se satisfassent de quelque certitude sur leurs facultés.

Mais en poésie les gens de métier sont les médiocres.

Si les glaces de verre sont flatteuses pour toi, supprime-les. Ne te regarde pas en dehors mais en dedans, il y a là un sombre miroir sans complaisance.

Pierre Reverdy, Gant de crin, Plon, 1927, p. 26-27, 34, 44, 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdi, gant de crin, image | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2025

Jules Renard, Journal

Un Journal, ce n’est pas beaucoup plus littéraire qu’une table d’hôte.

Il voyait le moins de personnes qu’il pouvait afin de s’épargner le plus possible l’ennui des enterrements.

Ma littérature, c’est comme des lettres à moi-même que je permettrais de lire.

Le Français crible d’épigrammes surtout ce qu’il voudrait être : le député, et ce qu’il voudrait avoir : le ruban rouge.

Ma littérature n’est qu’une continuelle rectification de ce que j’éprouve dans la vie.

Jules Renard, Journal, Gallimard / Pléiade, 1961, p. 217, 218, 224, 227, 228.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, épigramme | ![]() Facebook |

Facebook |

18/11/2025

Jules Renard, Journal

Il passe son temps à chercher des gens du même avis que lui.

Aujourd’hui les hommes de lettres prennent copie de leurs lettres, afin que la postérité puisse sans trop de mal réunir leur correspondance.

Les enfants devraient être des apparitions facultatives.

Si vous pensez du bien de moi, il faut le dire le plus vite possible, parce que, vous savez, ça se passera.

L’homme est un être qui lève la tête au ciel et ne voit que les araignées du plafond.

Jules Renard, Journal, Gallimard / Pléiade, 1961 ; p. 202, 203, 203, 206, 216.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal | ![]() Facebook |

Facebook |

17/11/2025

Jules Renard, Journal

Il a chassé le naturel : le naturel n’est pas revenu.

Triste à voir comme un être cher qui s’enfonce dans le brouillard.

Il n’y a pas d’amis : il y a des moments d’amitié.

C’était un homme méthodique : il déjeunait en mâchant du côté gauche, et dînait en mâchant du côté droit.

Les gens sont étonnants : ils veulent qu’on s’intéresse à eux !

Jules Renard, Journal, Gallimard / Pléiade, 1961 ; p.195, 196, 197, 197, 198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal | ![]() Facebook |

Facebook |