20/07/2025

La fin des moissons

| Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

19/07/2025

Raymond Queneau, Fendre les flots

Marée basse

Songeant au pied de la falaise

lors je regardais à mes pieds

lors j’aperçois une crevette

à quoi je me suis identifié

Elle sautillait l’acrobate

comme moi-même composite

le suis en mon for intérieur

Elle cherchait le sable humide

fuyant les régions désertiques

Une mioche avec son filet

qui patrouillait dans la vase

voulut en faire son souper

mais la crevette avait sauté

vers quelque autre destin sans phase

Si je regarde ma mesure

ainsi le nombre de mes phrases

et leur poids et leur épaisseur

l’assimile à ce que mes pieds

laissant là comme des empreintes

toisé par la crête crayeuse

qui conserve encor en son sein

tant d’animaux géologiques

privés du charme de danseuse

de la crevette nostalgique

Raymond Queneau, Fendre les flots, dans

Œuvres, I, Pléiade/Gallimard, 1989, p. 538-9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, marée basse | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2025

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

L’existence quand même

quel problème

J’en ai assez de vivre et non moins de mourir

Que puis-je faire alors ? sinon mourir ou vivre

Mais l’un n’est pas assez et l’autre c’est moisir

Ainsi peut-on me voir errer plus ou moins ivre

C’est un fait je pourrais écrire un bien beau livre

Où je saurais bêler en me voyant périr

Mais cette activité nullement me délivre

De faire de la mort l’objet de mon désir

Les arbres qui marchaient n’inclinaient point leur tête

Les collines courant s’apprêtaient à la fête

De son haut le soleil semait dru ses rayons

La nature en ses plis absorbait ses victimes

L’absurde coq chantait ses prouesses minimes

Et je cherchais la rime en rongeant des crayons

Raymond Queneau, Le chien à la mandoline,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 323.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, existence | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2025

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Toujours le travail

je serai courageux

je me lèverai à la première heure pour écrire des poèmes

à onze heures du matin j’en aurai produit au moins un

avant dix heures même

lever laver petit déjeuner et hop à la selle

en selle sur Pégase dans le ptit air frumeux de l’aube

j’aperçois pourtant là-bas les mains à la charrue

qui déjà se reposent pour casser la croûte

ils sont debout depuis quatre heures du matin

faut pas être frileux pour semer le blé qui

alimentera le poète

moi je suis plutôt un poète du soir

j’exhale ma journée en vers mesurés ou pas

et si par fortune il m’arrive d’écrire le matin

il est midi au moins — voyons voir

qu’est-ce que je disais — il est une heure et demie

déjà

déjà

ptit, frumeux (sic)

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 295-296.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, travail | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2025

Raymond queneau, Le Chien à la mandoline

Hommage à Tristan Corbière

Un petit bateau va mettre ses voiles

les nuages courant chassent les étoiles

et la lune plonge au fond de la suie

Il pleut sur la mer au cœur de la nuit

La vague se casse expulsant sa moelle

contre la jetée où le phare luit

Un petit bateau va mettre ses voiles

La ville s’endort sans le moindre bruit

dans les draps de lin gonflés par l’ennui

Un petit bateau va mettre ses voiles

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 255.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, tristan corbière | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2025

Raymond Queneau, L'Instant fatal

Un enfant a dit

Un enfant a dit

je sais des poèmes

un enfant a dit

chsais des poaisies

un enfant a dit

mon cœur est plein d’elles

un enfant a dit

par cœur ça suffit

un enfant a dit

ils en sav’ des choses

un enfant a dit

et tout par écrit

si poète pouvait

s’enfuir à tir-d’ailes

les enfants voudraient

partir avec lui

Raymond Queneau, L’Instant fatal,

Pléiade/Gallimard, 1989, p. 94.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, l'instant fatal, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2025

Raymond Queneau, Chêne et chien

Je me couchai sur un divan

et me mis à raconter ma vie,

ce que je croyais être ma vie.

Ma vie, qu’est-ce que j’en connaissais ?

Et ta vie, toi, qu’est-ce que tu en connais ?

Et lui, là, est-ce qu’il la connaît, sa vie ?

Les voilà tous qui s’imaginent

que dans cette vaste combine

ils agissent tous comme ils le veulent

comme s’ils savaient ce qu’ils voulaient

comme s’ils voulaient ce qu’ils voulaient

comme s’ils savaient ce qu’ils savaient.

Enfin me voilà donc couché sur un divan près de Passy.

Je raconte ce qu’il me plaît :

je suis dans le psychanalysis.

Naturellement je commence

par des histoires assez récentes

que je crois assez importantes

par exemple que je viens de me fâcher avec mon ami Untel

pour des raisons confidentielles

mais le plus important

c’est que je suis incapable de travailler

bref dans notre société

je suis désadapté inadapté

né-

vrosé

un impuissant alors sur un divan

me voilà donc en train de conter l’emploi de mon temps.

(…)

Raymond Queneau, Chêne et chien, Œuvres complètes I, Pléiade/Gallimard, 1989, p. 21-22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, chêne et chien, psychanalyse | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2025

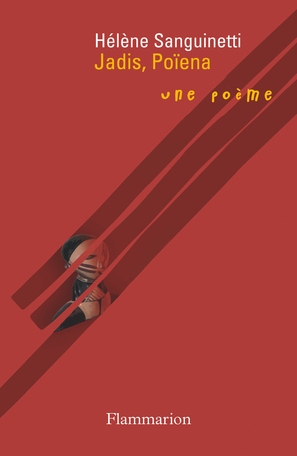

Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, une poème : recension

Un livre a souvent une histoire, Hélène Sanguinetti raconte dans un Avant-propos la genèse de Jadis, Poïena (une poème), qui réunit un texte récent (il donne son titre au livre) et Fille de Jeanne-Félicie, que le responsable de la collection, Yves di Manno, tenait à reprendre. L’autrice était à ce moment « certaine d’avoir écrit un premier livre, méritant ce nom » et elle en déposa en novembre 1986 le manuscrit chez René Char qui l’apprécia beaucoup. Se relisant, elle distingue deux sortes de "jadis" d’un livre à l’autre : le jadis étroit du destin particulier et le grand jadis du mythe et de l’histoire universelle. La continuité entre l’un et l’autre, entre ces poèmes éloignés dans le temps est dite autrement, l’individu est inséré dans l’ensemble du vivant : « Même si fleur fichue / une autre arrive / pour fleurir / c’est pareil chez /petits, grands animaux / et autres espèces / innombrables ».

Le titre appelle plusieurs remarques. Le français poème est emprunté au latin poema alors que Poïena l’est au grec poïena (de poïen, « fabriquer ; créer ; composer des poèmes ») ; « Le "e" final de "poème" est / le reste du "a" finalement avalé / par les flots autrefois ». "Une poème" se justifie par le caractère féminin de Poïena et par la volonté de féminiser des mots qui semblaient ne renvoyer qu’à une activité masculine. Poïena est un personnage du livre dont on trouve la trace sur les couvertures : la quatrième porte l’image d’une « terre cuite polychrome de l’auteure (2013) » et la première une silhouette — l’une et l’autre peu identifiables. Il est présent avec la narratrice dans le récit fragmenté qu’est le livre, sa "vie" n’étant guère séparable de celle de la femme qui, parfois, ne s’en sépare pas, « Dans les bois, je marchais, / Poïena, / sous mon bras, et dans mon cœur, ». Le plus ancien Fille de Jeanne-Félicie, est composé de courts poèmes en prose.

À travers les poèmes des deux ensembles, le récit d’une vie se construit, labyrinthique parce que le plus souvent allusif. Il s’agit de moments de la vie vécue et non d’un temps inventé, d’inspiration, et l’on constate qu’aux voix qui scandent ce qui est en rapport avec Poïena, donc avec une sculpture, d’autres rejettent violemment ces évocations avec un vigoureux « ON S’EN FOUT ». En dehors de la référence à la Grèce antique, avec les Furies et les Muses (qui sont d’ailleurs écartées), et au monde médiéval avec l’adresse « Douce enfant, beau neveu », les renvois à la littérature sont peu nombreux. Un poème, par exemple, commence avec le souvenir d’Apollinaire : « Cors de chasse et / bruit du vent » fait allusion aux vers de Cors de chasse : « Les souvenirs sont cors de chasse /Dont meurt le bruit parmi le vent » ; un autre évoque Le dormeur du val de Rimbaud (« un soldat tête nue / couché au fond /etc. »). Les lieux sont précisément notés, essentiellement à Marseille et à proximité de la ville — rue Bernex, BouBel-Air, la Maronaise, etc.

Dans Jadis, Poïena (une poème), deux ensembles de courtes proses, titrées "Fille de", s’éloignent du ton des poèmes, entièrement pour le premier centré autour de la vie de la narratrice dans la famille : courts récits à propos du décor, de ceux qui y vivent et de ce qui s’y passe, la chambre, les remarques d’une voisine, la mère, la cuisine, un amour d’enfant, le père et sa nudité dans l’ivresse — d’où la découverte du sexe masculin. Le second ensemble ("Fille de 2") est consacré à ce qui est extérieur au cercle familial, la nuit, la rue, la campagne, la mer, etc., à la nécessité aussi de se défendre contre les attouchements des garçons un terme exprime la violence des gestes : le verbe furer, (de même origine que forer), ici « toucher de manière indiscrète » (« ses doigts dessous entre tes cuisses, j’aime furer les blondes »).

Si le lecteur hésite quelquefois à interpréter, c’est qu’Hélène Sanguinetti se garde de la pseudo transparence des sentiments ; ainsi, sans qu’une liaison ait été dite clairement intervient la rupture, restituée sans phrases, « Après/ la porte de la rue a claqué / C’est fini, répète, c’est fini, / encore / répète, FINI ». Peut-être y a-t-il peu à dire dans la plupart des événements de la vie, à côté de quelques questions sans cesse posées et reposées :

Qui suis-je d’où

viens ? où

vais ?

et personne jamais

pour répondre

La seule chose certaine, c’est le mouvement du monde et qu’il est vain de chercher une réponse à sa propre présence : mieux vaut laisser en soi « un peu d’ombre ».

On sera attentif aux formes choisies et d’abord l’économie de la ponctuation essentiellement limitée à la virgule, souvent « finales » qui, alors, « accélèrent l’écriture », la suppression souvent de l’article défini. On ne comptera pas les jeux entre romain et italique, majuscules et minuscules, avec les interlignes, les polices, etc. ; il faut ajouter l’usage d’onomatopées et, surtout, de petits points en lignes variées. Ces caractéristiques (absentes du second ensemble) suggèrent de lire l’ensemble des poèmes à haute voix, comme y incitent également les sous-titres « Scène », « Voix », et ce beaucoup plus que les brefs énoncés familiers (« Je saute mais / putain / regarde-moi ! »). À lire Hélène Sanguinetti, qui publie aussi une anthologie de ses textes (Lanskine, 2025), on se dit avec elle, « Hue les mots ! ».

Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, une poème, Poésie/Flammarion, 2025, 156 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 27 mai 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2025

Camille Loivier, torii

tout cela n’est peut-être arrivé que par amour. Un amour blessé qui préférait mourir

l’enfance est à l’âge des contes, des légendes et des mythes, elle en a la force, l’aveuglement

je suis prête à tout pour reconquérir le cœur de celle qui m’apporte un bonheur plus grand que moi

un amour prêt au sacrifice pour ne pas déchoir, pour obtenir, posséder, garder le cœur de l’aimée, unique, à soi,

pour cet amour seul j’existe, si tôt venue à lui, la passion va jusqu’au désespoir

amour incompris, impossible, je suis tellement dedans, dans sa force, que j’en oublie la ligne de démarcation entre la vie et la mort. Elle semble abstraite comme une ligne droite dans un livre de géométrie

Camille Loivier, torii, Isabelle sauvage, 2025, p. 125.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, sacrifice, interdit | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2025

Camille Loivier, torii

Ce ne sont peut-être pas des dahlias, ces grosses têtes de fleurs plus grandes que moi, qui me regardent et me parlent, à qui je réponds avec naturel, sans aucune hésitation. Nous bavardons côte à côte, assise sur la dernière marche de l’escalier de pierre recouvert de lichen. Nous parlons de vent et de la lumière. J’ai gardé le souvenir distinct de nos conversations à bâtons rompus, l’eau qui manque, la chaleur étouffante de midi. Notre tête est une fleur, disaient-elles, les pétales protègent le cœur qui est un ventre rempli de graines que le soleil va porter lentement à maturité. J’ai ensuite coupé les têtes un peu flétries, je les ai effeuillées après m’être adressée à chacune. Nous étions d’accord sur tout, nous n’avions peur de rien.

Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, conversation | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2025

Camille Loivier, torii

les écureuils traversent d’un jardin à un autre, transfrontaliers grâce aux arbres dont les branches se rejoignent par-dessus les murets, ils vont du passé au présent car chaque jardin contient une tranche de temps. La strate la plus ancienne où je sais qu’ils se retrouvent me fait les envier. Ils côtoient un temps que je n’ai pas vécu, cachent des noisettes là où des souvenirs qui ne m’incluent pas me préoccupent. Ils peuvent aller et venir dans le temps avec l’aisance d’une qui écrit, qui se balance d’avant en arrière. Qui, dans les lignes qu’elle trace, avance puis recule.

Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2025

Camille Loivier, torii

si les sonorités des chants d’oiseaux m’ont éloignée de ma route bordée de murets longs et étroits, au moins aurai-je écrit, au moins cette durée vaine de vivre aura été comblée par cette écriture qui n’a pas plus de sens que les tracés des vers de bois sous l’écorce desquamée qui me semblaient une écriture des temps reculés, quand les humains n’étaient pas encore des humains, et qu’ensuite je n’ai fait que penser à cette écriture des vers sur le bois, je me suis résignée à l’écouter, à la retranscrire, à refuser son silence et son insignifiance, à espérer qu’elle retienne notre mémoire

Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2025

Armand Robin, Le Monde d'une voix

Jamais de destinée

Une aube oblongue, jarre ébréchée

Sitôt que touchée,

Une jambe lancée

Sur la fuite des rosées,

Un ciel tendu, lancé

En toiles d’araignées, sitôt brisées,

Une âme en feuille dépliée

Jamais de destinée.

Debout, me sauvant en sauvage apparence,

Pur, injurié, rebelle torturé…

Jamais de destinée.

Armand Robin, Le Monde d'une voix,

Gallimard, 1968, p. 139

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, destinée | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2025

Armand Robin, Le Monde d'une voix

Vie avec toutes les autres vies

(Vie sans aucune vie)

Toutes les autres vies sont dans ma vie

Par les nuages nuage pris,

Ruisseau d’herbe en herbe étourdi,

Je me fais de vie en vie

Hâte sans fin rafraîchie.

Je dépasserai le temps,

Je me ferai mouvant, flottant,

Je ne serai qu’une truite d’argent.

Armand Robin, Le Monde d’une voix,

Gallimard, 1968, p. 137.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, vie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/07/2025

Armand Robin, Le Monde d'une voix

Tous Prisonniers

Tous les vivants en rang (plus ou moins en rang)

Fusils derrière, fusils devant.

Plus le droit de vivre de la rivière !

On a mis sous séquestre les prairies ;

On demande de marcher affamé dans la poussière,

On est traîné.

On donnera plus tard

D’autres villages, d’autres ruisseaux,

D’autres haltes, d’autres repos,

On nous dira de répéter les mêmes mots,

De nous tromper.

On ne nous laisse pas de papier

Où crier : « Nous voulons espérer ! »

Armand Robin, Le Monde d’une voix,

Gallimard, 1968, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, vivant | ![]() Facebook |

Facebook |