28/01/2026

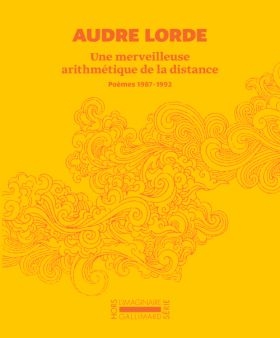

Audre Lorde, Une merveilleuse arithmétique de la distance : recension

Au début du XXe siècle, des femmes que leur statut social protégeait n’ont pas hésité à écrire à propos de leur homosexualité ; on pense toujours à Renée Vivien et à Nathalie Clifford Barney et il faut relire aussi Lucie Delarue-Mardrus, se souvenir de l’exaltation du corps chez Joyce Mansour, etc. Le militantisme LGBT aux États-Unis, le "mariage pour tous" (2013 en France), le mouvement #MeToo, entre autres, ont favorisé depuis une vingtaine d’années la publication d’une poésie longtemps ignorée. L’œuvre poétique d’Audre Lorde (1934-1992 ; elle avait ôté l’y de son prénom) a commencé à être traduite tardivement en français (La Licorne noire, 2021), d’autres publications ont suivi grâce aux traductions du collectif Cételle (Charbon et Contrechant, 2023). Aujourd’hui, la collection de poche L’Imaginaire, dans un format et une présentation inhabituels, propose un ensemble posthume (1993) de poèmes ; quatre brèves préfaces d’Alice Diop, Fatou S., Kiyémis et Mélissa Lavaux rappellent l’importance d’Audre Lorde aux États-Unis : auteure noire, féministe lesbienne, elle fut jusqu’à sa disparition militante des droits civiques et de la liberté des femmes.

Les traductrices précisent dans une note, qu’elles ont choisi pour se « rapprocher le plus possible du propos d’Audre Lorde », de s’appuyer « ponctuellement sur des stratégies de démasculinisation de la langue française ».

Le titre porte une leçon ; il faut toujours aller de l’avant, partir au moins métaphoriquement, « Pas de place pour régler les comptes / sauf dans une merveilleuse arithmétique de la distance ». Aller de l’avant implique de s’opposer à ce qui est, opprime, empêche d’être soi, nie jusqu’à l’existence : Audre Lorde dénonce le racisme ordinaire qui tue, par exemple en 1984 une femme noire pauvre, Eleanor Bumpurs, refusant son expulsion : la porte de son logement enfoncée, elle est abattue par un policier. Le refus de l’autre parce que noir est chose commune partout, jusqu’à instaurer l’apartheid, comme en Afrique du Sud, où l’on tuait quotidiennement à Soweto. Le racisme ne disparaît pas aisément, toujours présent des deux côtés de l’Atlantique.

Audre Lorde prend l’exemple de son père, né de père inconnu, qui a travaillé toute sa vie pour que ses filles ne connaissent pas le même sort que lui ; il achetait de « vieux livres », rapporte-t-elle, « pour mon univers sans langage », et elle est devenue bibliothécaire. Que pouvait faire son père ? « Noir et sans le sou / sur cette terre où seuls les hommes blancs / règnent par l’argent. » Comment ne pas désespérer de la persistance de la ségrégation ? Audre Lorde, d’abord surprise du visage haineux de sa nouvelle voisine blanche, entend l’enfant qui l’accompagne, « Je ne t’aime pas, braille-t-il, / Tu viens pour me garder ? ».

La vie quotidienne dans une ville américaine des années 1980 était difficile pour l’ensemble des ouvriers, la crise économique de 1975 avait laissé des traces, mais elle l’était encore plus pour la population noire plus vite atteinte par le chômage, « la misère me hurle / dans les rues voisines », écrit-elle, aggravée par les ravages de la drogue et ceux de la prostitution qui conduit des femmes « du trottoir au néant ». La situation est d’autant plus mal vécue par la communauté noire que les "Blancs" ne représentent sur terre qu’une minorité, ce que souligne avec humour Audre Lorde :

La plupart des habitants de cette planète

sont (…) Asiates, Noires, Brunes, Pauvres, Femmes, non Chrétiennes

et ne parlent pas anglais.

Vers qui se tourner pour continuer à se tenir debout ? D’abord vers les femmes qui n’ont pas renoncé à changer leur vie, celle de leur famille. Audre Lorde s’est nourrie des paroles de sa mère, modèle comparable à « une eau libérée », qui l’ont incitée à toujours se battre. Elle évoque aussi un militant noir des droits civiques, Marcus Garvey 1887-1940) qui, à l’origine de la culture rasta, avait une position radicale : il prônait le retour des anciens esclaves en Afrique.

Mais elle exalte surtout dans ses poèmes de la ville le rôle des sens, attentive au timbre de la voix, aux regards, aux odeurs ; elle n’oublie jamais l’importance des rêves et des désirs : elle écrit ce qu’était l’amie disparue avec qui elle passait parfois la nuit à lire des poèmes — « Je n’arrive pas à croire que tu sois sortie / de ma vie. / Alors tu ne l’es pas. » Elle-même succombera à une récidive d’un cancer du sein, active jusqu’aux derniers jours (« comme il est dur de dormir / au milieu de la vie ») et toujours exemple de militante pour la liberté complète des femmes : libres socialement et libres de leur corps.

Audre Lorde, Une magnifique arithmétique de la distance, Poèmes 1987-1992, édition bilingue, traduction Providence Garçon et Noémie Grunewald, collection L’imaginaire/Hors-série, Gallimard, 2025, 148 p., 25 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 26 novembre 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : audre lorde, une magnifique arithmétique de la distance : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2026

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Je touche la vie avec des mots affectueux, plein de chaleur, car comment toucher autrement ce qui est blessé ? Il me semble que toutes les créatures ont froid, tellement froid.

Voyez-vous, je n’ai pas d’enfants — c’est peut-être pour cela que j’aime de façon si insupportable tout ce qui est vivant.

J’ai parfois l’impression d’être la mère de tout.

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages, 2025, p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2026

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Soir rose

Ici, dans le paradis épuré d’une mer rosissante, d’inexplicables bandes vertes ont commencé à scintiller et à flotter. Je me suis désolée de toute cette clarté et de l’impossibilité d’exprimer ce qui n’avait pas d’explication. L’ondoiement du vert éclatant de jeunesse restait sans réponse. Ce qui s’offrait à mes yeux restait irrévocable. Un insoutenable paradis de lumière et d’eau.

Pourquoi est-il d’une absolue nécessité que quelque chose en nous se tende, se déchire et geigne d’un bonheur ineffable — sans jamais trouver de résolution.

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages, 2025, p. 68.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, soir rose | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2026

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Oiseau tempête, diablotin déluré —

La forêt en furie t’attend !

Leurs frères couronnes hissées dans les nuages,

Ce sont les frères qui feront rage !

Tu n’entends plus la voix de ton chagrin

Quand ils entonnent un chant farouche

Et agitent leurs branches dans le ciel turbulent.

Oh ces frères ! Pattes dressées,

Ils ébouriffent follement leurs aiguilles.

Oiseau-tempête, tendre rêveur,

Tu attrapes les étoiles,

Dans les travées des sapinières…

Tu ramasses des airelles rubis

Dans les filets de ta merveilleuse idiotie

Et répands les perles de canneberge

En larges tapis, puis relâches vers le ciel

Ce que ton œil saisit.

Si tu écartes un peu les doigts

Un flocon de chaude lumière

S’en échappera.

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction

du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages & Co, 2025, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eena gouro, les petits chameaux du ciel, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2026

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Le monde était aussi simple et doux qu’une colombe. Si on l’avait caressé, il aurait pris son vol.

Mais il a été attelé à la charrue, jeté aux fers, il est devenu une place de négoce et de supplice commercial pour les pacifiques, les simples d’esprit et les cœurs aimants.

Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages & Co, 2025, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, destruction | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2026

Images de Venise et alentours

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2026

Dominique Quélen, Matière : recension

Certaines contraintes d’écriture (le sonnet, le dizain par exemple), d’abord propres à telle époque, ont été et restent des cadres commodes et qui les a adoptées en a fait usage à son gré, les sonnets de Baudelaire sont éloignés de ceux de Nerval. On sait qu’il est toujours possible de proposer d’autres contraintes que celles existantes ; Georges Perec, par exemple, s’est passé de la lettre /e/ dans La disparition, ce qui entraînait une cascade de modifications : le lecteur a affaire alors à une autre langue que celle qu’il pratique. Dominique Quélen, dans Matière comme dans plusieurs de ses livres, lui aussi invente des règles et, ce faisant, construit une langue à l’intérieur de la langue commune.

Le livre compte 8 ensembles de proses titrés ; le premier, "Écrire petit", ouvre une boucle qui se referme avec "Le langeage" : titres en miroir, chacun ayant un double sens : double sens de « petit » dans le premier titre, le second marquant que le corps, dès le début (dans les langes) ne peut être séparé du langage. La construction est rigoureuse : on lit deux séries de 24 poèmes avec deux poèmes par page de longueur sensiblement égale (peut-être faudrait-il s’assurer du nombre de signes…) et séparés par un blanc de dimension à peu près équivalente ; elles sont suivies, titrés "Bancals et malaisants", de 24 poèmes imprimés en continu, chacun avec un titre apparemment descriptif. Suivent deux ensembles construits comme les deux premiers, avant "Deux fois douze douzains de dodécasyllabes, mis en prose", donc encore 24 poèmes différents des premières séries mais liés à la troisième dont le titre de chaque poème est un dodécasyllabe, comme "Qui perd un frère ou une sœur n’a pas de nom" ; on retrouve ensuite la première configuration, deux fois 24 poèmes. On obtient ainsi la forme AABAABAA.

Cette enquête autour de la forme pourrait être poursuivie ; on note par exemple que dans un poème, certains nombres sont liés au nombre 24 et un mot à un terme de poésie ; ainsi, à propos d’un mort, « tu es rangé dans un cube. Une boîte. Un mètre douze de côté » ; on lit aussi un renvoi au jeu des nombres à propos d’une « course parfaite » : « deux séries de douze foulées chacune ». L’une des caractéristiques de Matière est justement de mettre en évidence l’« équilibre instable » (p. 72, 89) des choses du monde, instabilité d’autant plus visible qu’elle s’oppose à la fermeté de la forme. La matière elle-même fuit sous les pas ; l’eau plus ou moins stagnante est présente jusqu’à la fin du livre (« un pied s’enfonçait dans la vase », 116). Le langage lui-même, malgré l’apprentissage (« Parler, l’habitude une fois prise en demeure »), peut perdre à tout moment son équilibre ; il suffit d’une lettre, d’un son pour que les choses basculent, que l’on passe d’une matière à l’autre, que plus rien ne soit reconnaissable, « se confondent l’orge et l’orange, l’orage ». Il suffit alors de se demander comment épeler un mot pour saisir la relation étroite avec « peler » (une orange) », soit engager une destruction. Les mots semblent même interchangeables, au moins quand la construction du corps n’est pas achevée, « le vocabulaire enfantin […] colle et remplace les plaies par de la peau ».

Cependant, ce qui ressemble à un jeu formel est lié à ce qu’est le poème :

De mélose tirant mélope, tu inventes mélopement / qui se met à vivre. Une fois les règles de la langue et / du vivant définitivement enfreintes, tu n’as plus à les / inventer, de mélopée te vient mélope avec naturel. / Tu es là-dessous où les vers se font / naturellement / langue, poème à l’intérieur de la langue, chant / mêlant invention et opérations de langage.

Invention : le poème met en mots et fait donc exister ce qui n’est pas, créant avec la langue et ajoutant à ce qui est, « on franchit d’un bond ce ruisseau qui n’y était pas hier ». La langue autorise la transformation du monde en y introduisant chaque fois que nécessaire « la chose manquante », bien que non visible puisque seulement de mots. Chacun ayant un usage particulier de la langue commune, a sa « propre langue », chacun pourrait faire « d’une phrase un vers, d’un vers un poème ». Une quasi définition de ce qu’est un poème insiste sur cette particularité irréductible, « Poème = un entre-deux de langue = un écart = un langage et non un extrait seulement du langage » ; il s’agit bien d’un "espace" créé dans la langue, qui implique que l’on se retire des règles communes, que par exemple « le corps de la phrase » exprime « par sa torsion comme un linge enveloppe un bras ». C’est dire que la syntaxe normative n’est pas de mise, qu’on use de répétitions, des sens multiples d’un mot, etc., et la confusion des sons révèle parfois l’essentiel : dans ces vers « Quand l’œuvre que ceci cela, / l’œuvre de ta vie, on entend l’œuf c’est comme ça » — l’œuf, image de l’origine d’une vie, et l’œuvre aboutissement.

C’est là encore une image du double, ou plutôt d’une figure et de son reflet, qui court d’un bout à l’autre de Matière quand il s’agit du corps, de la symétrie des membres notamment. Mais aussi des pronoms, je/tuinterchangeables, ou des frères dont l’un disparaît, « Tout le monde perd un frère, ou / soi-même on est le frère perdu. C’est très commun. » L’identité elle-même, ou plutôt ce qui socialement donne à chacun sa place, n’est pas entière, « Cette chose. Mon nom, dis-tu. Cette chose trouée au milieu. » L’unité est impossible dans le réel : chaque fois que l’on s’avance c’est pour être devant un trou ; cette image insistante envahit le livre et, pour commencer, elle est attachée à ce qui permet justement de la parler : « Voici ce qui tombe une première fois de la bouche en / accompagnant la parole encore informulée : un trou. » Bouche aussi comme trou, « trou du poème », phrase comme un corps, corps comme un sac et auparavant dans un « pochon ventral » où l’on se trouve « noué, absorbé dans la tâche obscure d’en sortir ». Parmi d’autres motifs, la mort s’impose dès les premières pages avec un noyé et un chien crevé et l’on apprendra que « C’est sain, c’est simple, c’est normal d’être mort ».

À la suite des poèmes, une note indique au lecteur qu’un autre volume complètera un triptyque commencé avec Une quantité discrète (Rehauts, 2022) — le projet relancerait ce qui semblait achevé avec le dernier poème : c’est la fin du double devenu un, de l’image et de son reflet, et tout se ferme avec le mot « rien ».

Dominique Quélen, Matière, Flammarion/poésie, 2025, 134 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 17 novembre 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique quélen, matière : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2026

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens

Les allumettes

J'ai frotté ensemble toutes les allumettes Minerva pour plonger mon regard plein d’ennui dans leur éclair de souffre, de bleu et d’or.

Mes collègues de bureau se sont précipités vers moi, alarmés par ce gaspillage.

Je m’attendais à ce qu’ils me tâtent le pouls.

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens, Rehauts, 2025, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillo sbarbaro, le paradis des lichens, inquiétude | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2026

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens

Averse

Le frottoir de l’averse a donné un leste coup de neuf au paysage : il a lavé le visage des maisons, ravivé les montagnes pâlies.

Même l’air est net. On apprécie maintenant toutes les nuances de vert.

Jeunes villageoises vêtues pour une fête, les maisons font ensemble un tissu de carrés, de rectangles de toutes les couleurs. Ce jaune ! L’ingénuité de ce bleu !

Au levant, une lampe au magnésium éblouit la scène.

Les toits miroitent.

Là où il y avait une ride, la montagne laisse paraître un fil d’argent.

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, éditions Rehauts, 2025, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillo sbarbaro, le paradis des lichens, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2026

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens

Les lichens

(…) ce qui m’émeut le plus c’est leur force de vie. Ils sont si nombreux à se disputer le moindre espace ! Divers par leur forme, leur couleur, leur allure et, pour la science, leur espèce (donc par leur genre, leur famille, leur tribu…), ils se serrent sur le même petit morceau d’écorce ou de pierre et foisonnent au point d’être contraints de se chevaucher ou de s’envahir tour à tour. Et plus bouleversante est la fécondité grâce à laquelle, dans cette foule, ils trouvent le moyen de se garantir une descendance, se couvrant — jusqu’à disparaître dessous – de cupules ou de verrues, ou d’autres réserves de semences gages d’avenir : une fécondité qui, si la nature ne la bornait pas, finirait par habiller et bigarrer la terre.

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Rehauts, 2025, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillo sbarbaro, la paradis des lichens, variation | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2026

Philippe Jaccottet, Tâches de soleil et d'ombre

L’Adagio du quatuor opus 59 n°2 de Beethoven, ce mouvement — mais d’autres mouvements lents des quatuors, aussi bien, sans doute — faisant penser à des montagnes, telles que je commence à les redécouvrir dans ma mémoire, ou encore telles que je les ai vues lors d’un récent voyage en Suisse, au-delà du lac de Neuchâtel, avec ce Mont-Blanc lointain et royal : lignes très hautes s‘entrecroisant, versants à la texture diverse, éclats de glace.

Philipe Jaccottet, Tâches de soleil ou d’ombre, Le Bruit du temps, 2013, p. 139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, tâche de soleil et d'ombre, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2026

Philippe Jaccottet, le dernier livre de Madrigaux

Les ruisseaux se sont réveillés.

La voix moins claire s’entrelace à la plus claire

comme se tressent leurs rapides eaux.

Pour qu’on me lie avec des liens pareils,

je veux bien tendre les deux mains.

Ainsi lié, je me délivre de l’hiver.

Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux,

Gallimard, 2921, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le dernier livre de madrigaux, hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2026

Oiseaux

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2026

Cole Swensen, Et, et, et

Sculptée

Je songe que chaque lettre plutôt que d’être construite en défiant un mur de silence, est en réalité sculptée dans un bloc de son solide, et créée par soustraction minutieuse, ciselage méticuleux, réduction à l’essentiel à l’aide d’outils de plus en plus fins — et les débris rejetés, les chutes comme les trous dans le e et le p sont recyclés pour servir plus tard de ponctuation.

Cole Swensen, Et, et, et, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, 2ditiond Cori, 2025, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, et, réduire, lettre | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2026

Cole Swensen, Et, et, et

Redéfinir

Peut-on dire de toutes les définitions qu’elles demandent une constante adaptation, extension et reconsidération ? Ou bien cela ne vaut-il que pour celles du monde de l’art ? Ou bien que pout la définition du mot lyrique, que l’on doit toujours et de plus en plus considérer comme poussé vers la dissolution du sens dans les sens, dissolvant de plus en plus les qualités abstraites et référentielles du langage dans celles de sa matérialité et de sa sensualité, en commençant par sa dissolution dans le son, ce que bien sûr les poètes font souvent déjà, puis dans la vue, et de là dans tous les autres sens — odorat, goût, marche, etc.

Cole Swesen, Et, et, et, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, éditions Corti, 2025, p. 85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, et, définir, lyrique | ![]() Facebook |

Facebook |