26/07/2024

Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit

Soleil

Quelqu’un vient de partir

Dans la chambre

Il reste un soupir

La vie déserte

La rue

Et la fenêtre ouverte

Un rayon de soleil

Sur la pelouse verte

Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit,

dans Œuvres complètes tome I,

Flammarion, 2010, p. 193.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les ardoises du toit, soleil | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2024

Jean-Luc Sarré, Autoportrait au père absent

Ni vert ni violet, pas le moindre reflet,

si la démarche est tout aussi saccadée

le plumage est plus terne que celui des adultes.

Trois pies arpentent le pré en quête de ce qu’elles trouvent

mais la volée d’une cloche ou deux avant l’office

qui convoque et rassemble ses ouailles les disperse,

à moins que ce ne soit le tché-tché-tché d’alarme.

Pure coïncidence ? Simultanéité ?

Tout compte fait ce dimanche n’avait rien d’insipide.

C’était bien. Je ne m’en aperçois que ce soir.

Jean-Luc Sarré, Autoportrait au père absent, Le Bruit du temps, 2010, p. 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, autoportrait au père absent | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2024

Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages...

L’éraillure d’un coup de clairon

dans le silence de l’office

et la bonne empoigne sa jupe

avant de franchir en deux bonds

la volée de marches qui délivre

de la monotonie des jours.

Derrière la grille passe la fanfare,

et les couleurs d’un amoureux

dont les joues sollicitent les basses

d’un tuba, scrupuleusement.

Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages

et bestiaire en surimpression, Farrago/Léo Scheer,

2003, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-lu csarré, poèmes costumés avec attelages | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2024

Jean-Luc Sarré, Bardane

Son chien l’ignore

son chat l’a quitté pour la voisine

même sa villa se gausse

lui tire une langue

haute de quinze marches

et de sa glycine qui embaume

il se sent si indigne

qu’il n’ose jouir de son ombre.

Jean-Luc Sarré, Bardane, farrago,

2001, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, bardane | ![]() Facebook |

Facebook |

22/07/2024

Pierre Reverdy, Self defence

Ceux qui dans l’at ne voient qu’une imitation tiennent pour facile toute œuvre faite.

Qu’est-ce qu’une œuvre dont on peut détacher l’idée ou l’anecdote qui, isolées, ne sont rien, et dont après cette extraction il ne reste rien ?

La seule idée intéressante en art est celle, tout esthétique, qui soutient l’ensemble de l’œuvre.

Des résultats nouveaux en art frappent plus et sont plus féconds que des sentiments ou des idées pour si forts qu’ils soient.

La réalité ne motive pas l’œuvre d’art. On part de la vie pour atteindre ne autre réalité.

Pierre Reverdy, Self defence, dans Œuvres complètes, I, Flammarion, 2020, p. 521, 522, 524, 526, 527.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, self defence | ![]() Facebook |

Facebook |

Baudelaire, Les Fenêtres

Les fenêtres

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?

Baudelaire, Le Spleen de Paris

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, les fanêtres | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2024

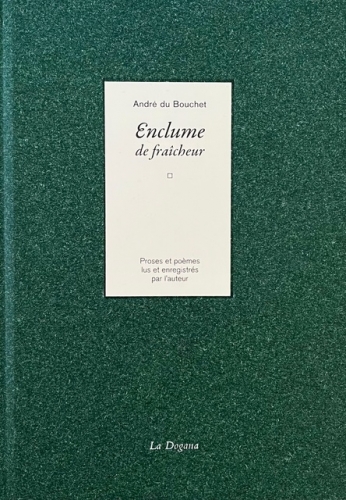

André du Bouchet, Enclume de fraîcheur : recension

« Lorsqu’un poète disparaît, qu’en est-il de sa voix » (Anne de Staël)

Le lecteur de poésie, critique ou non, s’attarde plus souvent sur le sens des poèmes que sur la forme, appelant même parfois à la rescousse des philosophes variés, ce qui le plus souvent laisse le fait que les poèmes ne sont pas seulement que des mots sur une page, qu’ils peuvent aussi être lus à voix haute : même les poètes dadaïstes interprétaient leurs textes sur scène. Il existe évidemment des lectures de poèmes par des comédiens, beaucoup moins d’enregistrements disponibles par les auteurs eux-mêmes. La Dogana après avoir proposé des enregistrements de lieder (Hugo Wolf, Schubert, Malher, Schumann), publie en 2010 des proses et poèmes de Philippe Jaccottet (Le combat inégal), l’année où il recevait le prix Schiller ; en 2024, dans une présentation élégante, c’est la reprise d’une lecture d’André du Bouchet qui est présentée, faite à Marseille en 1983 à l’initiative de Jean-Luc Sarré et de Nicolas Cendo.

Avec ce disque compact, on écoute des extraits de L’Incohérence*, de Dans la chaleur vacante, de Ou le soleilet de Laisses ; a été ajoutée l'audition de poèmes que du Bouchet appréciait, du XIXe siècle (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine) et du XXe siècle (Apollinaire, Reverdy, Tortel). Outre les textes, ont été ajoutés deux photographies de la lecture à Marseille, une autre d’une lecture à Quimper et un portrait par Pierre Tal Coat, l’ami qui a suscité plusieurs écrits. Trois études s’attachent à définir les caractères particuliers de la poésie de du Bouchet.

Sander Ort, peintre allemand et traducteur (Jaccottet, Bonnefoy, du Bouchet) était encore jeune lorsqu’il est allé rencontrer du Bouchet, pour la première fois, dans sa maison de Truinas, face à la montagne. Son témoignage, plus développé dans un livre publié en 2018 (Versants d’un portrait, rencontres avec André du Bouchet, Le Bruit du temps) introduit le lecteur dans un singulier atelier d’écriture où des feuilles de papier sont au mur comme des tableaux. Il insiste sur la prééminence pour le poète des éléments naturels, les nuages et la pierre, le ciel et le vent, les plantes rencontrées dans les promenades, jusqu’au liseron sur le bord des chemins — liseron à fleur blanche ici puisque le peintre parle de sa variante bleue. Ils ont marché ensemble dans la montagne et Sander Ort a été sensible au lien étroit entre le rythme de la marche et le mouvement donné aux mots dans la lecture, mouvement qu’il a retrouvé après la disparition de du Bouchet lors de l’écoute à Paris d’enregistrements de lectures.

Cette manière très particulière de restituer à voix haute ses poèmes, qui rassemble ce qui apparaît épars sur la page, dérange la perception première d’un livre de du Bouchet. Elle exige du lecteur l’effort de penser autrement le texte et de travailler ce que peut, ou doit, être un passage de l’écrit à l’oral. Anne de Staël exprime, par une image, ce qu’elle ressentait dans l’écoute : « Au lieu de prendre appui sur [la phrase] il la suspendait au-dessus du vide dont il avait le vertige ». Elle rapporte l’expérience d’une lectrice peu habituée, pour des raisons sociales, à lire des poèmes qui « entendit d’une seul coup les portes du langage s’ouvrir » après avoir écouté du Bouchet lire ; ensuite, après avoir été un moment déconcertée par la forme des textes écrits, elle « se prit au battement d’ailes des pages ». C’est une perception singulière de l’oralité qui a permis de lire l’espace occupé par l’écrit, les habitudes bien ancrées, installées très tôt par l’école, sont alors inversées.

Le texte s’incarne et, analogue à des répliques dans le théâtre crée, comme l’analyse Florian Rodari, un « espace sonore » qui restitue celui de la page. La voix, ses inflexions, son débit, « parole au vent », ne font pas disparaître l’écrit, au contraire le rendent accessible, le font "voir" ; le poème, dispersé dans l’espace de la page, qui semblait fragmenté, retrouve alors son unité, les mots, les phrases gagnent une présence. S’il est une leçon claire à donner de la relation entre diction et écrit, c’est qu’il est nécessaire de penser le lien entre le "chant", la scansion et la signification, ce qui semble souvent oublié dans la poésie contemporaine — c’est ce lien que cherche à construire, quoi qu’on en pense, le rap. Le poème de du Bouchet ne devrait donc pas être seulement parcouru des yeux par le lecteur, le parcours devant plutôt passer par sa gorge : il y a à réapprendre à lire autrement, ce que supposait déjà la lecture de Mallarmé, dans la lignée duquel s’inscrit du Bouchet.

Florian Rodari insiste sur la relation entre la forme des poèmes et le mouvement de la marche, notant que les « abrupts dans le phrasé (…) traduisent les ruptures repérées dans les paysages » et, plus généralement, que « La voix passe par la gorge, la bouche, les lèvres, que c’est le souffle d’un corps en marche aussi bien que celui d’un esprit en éveil ».

On a insisté sur la présence d’un corps vivant dans les poèmes, sur son souffle, son mouvement que marquent en partie les blancs dans la page. La disposition graphique des textes a parfois rapproché les pages d’un tableau — pour Sander Ort elle rapproche chaque page d’une sculpture —, dont la voix rendrait l’organisation visible. Ce qui est plus immédiatement lisible, c’est l’absence de tout mot abstrait dans l’œuvre, sont seulement présents les mots nommant les choses de la nature. Il n’y a alors peut-être, « rien à comprendre » dans ce monde visible, au moins peut-on « par la voix : l’entendre » C’est la conclusion de Florian Rodari qui suggère ainsi une autre lecture des poèmes de du Bouchet.

* Publié par Paul Otchakovsky-Laurens chez Hachette en 1979, repris par Fata Morgana en 1984, le livre a été réédité cette année chez Gallimard.

André du Bouchet, Enclume de fraîcheur, poèmes et proses enregistrés par l’auteur, Essais de Florian Rodari, Anne de Staël et Sander Orf, poèmes et proses enregistrés par l’auteur, La Dogana, 128 P., 40 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 juin.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, enclume de fraîcheur | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2024

Constantin Cavafy, Poèmes

Mélancolie de Jason, fils de Cléandre : Poète en Commagène ; 505 ap. J.C.

Vieillissement de mon corps et de ma figure —

c’est une blessure d’un effroyable couteau.

Je n’ai plus d’endurance.

A toi je recours, Art de la Poésie,

qui, tant soit peu, te connais en remèdes :

tentatives d’assoupissement de la douleur,

par l’Imagination et par le Verbe.

Blessure d’un effroyable couteau —

Art de la Poésie, apporte tes remèdes,

pour endormir — pour quelque temps — la douleur.

Constantin Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1958, p. 153.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, poèmes, blessure, poésie, douleur | ![]() Facebook |

Facebook |

Constatin Cavafy, Poèmes

Les fenêtres

Dans ces chambres obscures où je passe

des jours qui m’oppressent, je rôde de long en large

cherchant à trouver les fenêtres — Lorsqu’il s’en ouvrira

une, ce me sera une consolation —

Mais il n’y a point de fenêtre, ou c’est moi

qui ne puis les trouver. Peut-être en est-il mieux ainsi.

Peut-être la lumière ne serait que nouvelle tyrannie.

Qui sait quelles choses nouvelles elle ferait surgir…

Constantin Cavafy, Poèmes, traduits par Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constatin cavafy, poèmes, fenêtre | ![]() Facebook |

Facebook |

19/07/2024

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy

Avant que le temps ne les transforme

La séparation leur fut très pénible. Ce n’était pas eux qui la voulaient, mais les circonstances. Les nécessités de la vie obligeaient l’un d’eux à s’expatrier au loin, à New York, ou au Canada. Certes leur amour n’était plus ce qu’il avait été naguère. Peu à peu, l’attrait en avait grandement diminué. Mais ce n’étaient pas eux qui voulaient cette séparation , c’étaient les circonstances.

Ou peut-être le sort s’est-il montré artiste en les séparant avant que leur sentiment ne s’éteigne, avant que le temps ne les transforme. L’un restera toujours pour l’autre le beau jeune homme de vingt-quatre ans.

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, suivie d’une traduction intégrale de ses poèmes, Gallimard, 1958, p. 199.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marguerite yourcenar, présentation critique de constantin cavafy, rupture | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2024

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy

Autant que possible

Si tu ne peux façonner ta vie comme tu le voudrais, tâche du moins de ne la point avilir par de trop nombreux contacts avec le monde, par trop de gesticulations et de paroles.

Ne la galvaude pas en traînant de droite et de gauche, en l'exposant à la sottise journalière des relations humaines et de la foule, de peur qu’elle ne se transforme ainsi en une étrangère importune.

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, suivie d’une traduction intégrale de ses poèmes, Gallimard, 1958, p. 113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavalry, poèmes, monde, foule | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2024

Constantin Cavafy, Jours anciens

Très loin

Je voudrais évoquer ce souvenir…

Mais il est effacé… presque rien n’en demeure,

il gît très loin, dans mes années adolescentes.

Une peau faite de jasmin…

Août — (était-ce en août ?) cette nuit…

Je me souviens à peine des yeux ; ils étaient bleus, je crois…

Ah ! oui, bleus : d’un bleu de saphir.

Constantin Cavafy, Jours anciens, traduction Bruno Roy, Fata Morgana, 1978, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, jours anciens, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2024

Constantin Cavafy, Œuvres poétiques

J’ai tant regardé

J’ai tant regardé la beauté

Que mes yeux en sont pleins.

Lignes du corps, lèvres rouges, formes sensuelles,

Des cheveux qu’on eût pris pour ceux de sculptures grecques,

Toujours beaux, même ainsi, dans leur désordre,

Quand ils tombent légèrement sur les fronts blancs.

Visages de l’amour, tels que les désirait

Ma poésie… dans les nuits de ma jeunesse,

Dans mes nuits furtivement rencontrés.

Constantin Cavafy, Œuvres poétiques, traduction

Socrate C. Zervos et Patricia Portier,

Imprimerie Nationale, 1991, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavalry, œuvres poétiques, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2024

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Sonnet posthume

Dors : ce lit est le tien… Tu n’iras plus au nôtre.

— Qui dort dîne. — À tes dents viendra tout seul le foin.

Dors : on t’aimera bien. — L’aimé c’est toujours l’Autre…

Rêve : La plus aimée est toujours la plus loin…

Dors : on t’appellera beau décrocheur d’étoiles !

Chevaucheur de rayons ! … quand il fera bien noir ;

Et l’ange du plafond, maigre araignée, au soir,

—Espoir — sur ton front vide ira filer ses toiles.

Museleur de voilette ! un baiser sous le voile

T’attend… on ne sait où : ferme les yeux pour voir.

Ris : les premiers honneurs t’attendent sous le poêle.

On cassera ton nez d’un bon coup d’encensoir,

Doux fumet !... pour le trogne en fleur, plein de moelle

D'un sacristain très bien, avec son encensoir.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros,

T. C., Œuvres complètes, Pléiade / Gallimard, 1970, p. 849.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2024

Émile Verhaeren, Les Heures du soir

Je noie en tes deux yeux mon âme tout entière

Et l’élan fou de cette âme éperdue,

Pour que, plongée en leur douceur et leur prière,

Plus claire et plus trempée, elle me soit rendue.

S’unir pour épurer son être

Comme deux vitraux d’or en une même abside

Croisent leurs feux différemment lucides

Et se pénètrent !

Je suis parfois si lourd, si las,

D’être celui sui ne sait pas

Être parfait, comme il le veut !

Mon cœur se bat contre ses vœux,

Mon cœur dont les plantes mauvaises,

Entre des rocs d’entêtement,

Dressent, sournoisement,

Leurs fleurs d’encre ou de braise ;

Mon cœur si faux, si vrai selon les jours,

Mon cœur contradictoire,

Mon cœur exagéré toujours

De joie immense ou de crainte attentatoire.

Émile Verhaeren, Les Heures du soir, Mercure de France,1921, p. 39-40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : émile verhaeren, les heures du soir | ![]() Facebook |

Facebook |