06/12/2024

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul

Chaconne pour une planète

I

Œuf ou perle pendue

Dont le fil se déchire

Il n’y a pas que nous

Toute le terre est périssable

Un souffle suffira

Une branche d’étoile

Coupant la cordelette

Coup d’ongle dans les galaxies

Des tours jumelles Des cathédrales

Une centrale au bord d’un raz de marée

Une autre auparavant explosant dans la neige

Cela qui s’effondre

Nous avons appris à en dire :

« Ceci est mon temps »

Soit que le monde étouffe

Sous le baillon de ses fumées

Soit que le sol en craque et verse

La lave entre ses lèvres absorbant les forêts

Ou bien les océans

Enflant de tous leurs bleus

Noieront les rives et leurs falaises

Sous un ciel qui s'ébrèche

Le royaume est la ruine

Tous les chemins mènent au néant

[…]

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul,

Gallimard, 2024, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier barbarant, partitas pour violon seul, ruine | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2024

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul

Petit matin

Le jeune plongeur arabe et sans papiers

d’un restaurant thaï au pied de la Butte

(sainte modernité métissée)

avec un français chancelant propose

de le rejoindre à l’aurore dans la salle

où ses patrons le claquemurent :

grande diagonale, courte extase ; deux univers

étanches qu’une urgence soudain rapproche,

le temps d’une brève étreinte

contre un rideau de fer abaissé.

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul,

Gallimard, 2024, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier barbarant, partitas pour violon seul, sans papiers | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2024

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul

Paris

Ma ville ce sont

des toits de zinc

ur des falaises de craie

On y marche entre deux eaux grises

Pour peu qu’un peu de pluie barre le paysage

De courts soleils éclatent sur les trottoirs mouillés

Et comme au fond des plus beaux tableaux

les brouillards et les murs soulignent les silhouettes

d’une ombre par contraste avec la pâleur des corps

Ma ville c’est

sur l’étain des jours ternes

une farine de visages

et le plâtre de tant de mains

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul,

Gallimard, 2024, p. 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier barbarant, paris, ville | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2024

Zoé Karelli, Contes du jardin

Musicalité

Beauté musicale des jours

d’automne à Thessalonique

lorsque la pluie tombe drue,

s’éclaircit puis reprend,

pluie d’argent, translucide et fine

comme la musique des voix douces de femmes

à l’automne de leur vie.

De ces femmes qui restent

tranquilles et silencieuses, dirait-on

un peu fières et mélancoliques

zt parfois, quand elles parlent,

semblent pressées de dire

ce qu’elles souhaitent peut-être oublier.

Zoé Karelli, Contes de jardin, dans Poètes de

Thessalonique (1930-1970), traduction du grec

Michel Volkovitch, Le miel des anges, 2024, p. 61.

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

Zoé Karelli, Contes du jardin

Musicalité

Beauté musicale des jours

d’automne à Thessalonique

lorsque la pluie tombe drue,

s’éclaircit puis reprend,

pluie d’argent, translucide et fine

comme la musique des voix douces de femmes

à l’automne de leur vie.

De ces femmes qui restent

tranquilles et silencieuses, dirait-on

un peu fières et mélancoliques

zt parfois, quand elles parlent,

semblent pressées de dire

ce qu’elles souhaitent peut-être oublier.

Zoé Karelli, Contes du jardin, dans Poètes de

Thessalonique (1930-1970), traduction du grec

Michel Volkovitch, Le miel des anges, 2024, p. 61 .

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoé karelli, oubli, contes du jardin | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2024

Tàkis Varvitsiòtis, Sans musique

Ruines

Le livre fermé

Le violon triste

L’ange brisé qui veille

Où êtes-vous mes mains d’enfant

Vous m’avez oublié

Mais je ne peux pas

Je n’ai plus mes yeux pour pleurer

La pluie est enfermée au jardin

Aux branches des arbres sont pendus

Des cœurs

Des lueurs

Le son d’une cloche

La prière

Elles fument encore

Les ruines des jours

Tàkis Varvitsiòtis, Sans musique, dans Poètes

de Thessalonique (1930-1970), traduction

Michel Volkovitch, Le miel des anges, 2024, p. 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tàkis varvitsiòtis, sans musique, ruines | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2024

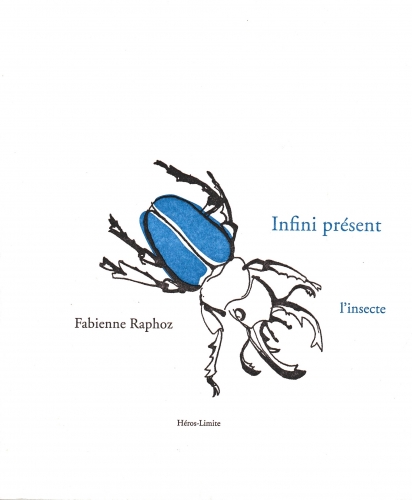

Fabienne Rahoz, Infini présent l'insecte

Qui a passé son enfance à la campagne a pu observer ce qui vivait au (et dans le) sol et dans les airs, oiseaux de toutes sortes, insectes de toutes couleurs, hérissons, mulots, etc. Outre cette expérience, irremplaçable, qui peut donner le goût des sciences naturelles, Fabienne Raphoz disposait d’un jeu des 7 familles où l’on demandait, par exemple, le Priam dans la famille des "Papillons exotiques" ; le classement n’était en rien scientifique mais, écrit-elle, « c’est peut-être de là que m’est venu ce goût pour la taxinomie et les classifications ». Goût des mots aussi, avec ce plaisir particulier de « prononcer des mots incompréhensibles ». Ce plaisir, notamment, beaucoup de lecteurs l’éprouveront en lisant Infini présent.

Les neuf citations en épigraphe, de Sei Shonagon (vers 966-après 1013) à la sculptrice Germaine Richier (1902-1959), à la fois pointent la complexité du monde des insectes, leur rôle essentiel dans l’équilibre écologique et leur place dans l’imaginaire. On retiendra la première, de Thalia Field (1966), auteure à la frontière de la narration et de la science, en accord avec les poèmes. « Parler des espèces est plus difficile que de parler de soi ». Au verso, une annonce, « Pour commencer », offre deux citations qui, chacune à leur manière, délimitent l’étendue des poèmes, celles d’un naturaliste anglais du XVIe siècle, Thomas Moffet, et d’un spécialiste contemporain de la Renaissance, Francis Goyet. Conservons la première, lapidaire, « In minimis tota est », que le premier poème, pages 12 et 13, illustre, en même temps qu’il est en relation avec le titre.

Sous le nom de l’ordre « THYNASOURES » une brève notice du naturaliste Walkenaer ; la page 13 répète en titre le nom de l’ordre et s’ajoute le nom de la famille, « Lespimatidae) ; le poème indique que cet insecte a sa place dans un traité de synanthropie : ils sont donc adaptés à la vie humaine et vivent dans les maisons où ils se nourrissent, par exemple, du papier des livres. Ils ont toujours été présents depuis le Dévonien — l’infini pour le temps humain, pour le présent. Le texte est suivi en bas à droite du nom courant (« Poisson d’argent »), de la désignation en latin (« Lepisma saccharina ») et de « Linnaeus, 1758), mention qui renvoie à la dixième édition de la classification de Linné, où son système de nomenclature avec deux noms en latin (générique et spécifique) est alors généralisé.

Se trouverait-on dans un manuel d’entomologiste comme le laisserait penser dans chaque poème l’exactitude des désignations ? Certains poèmes sont construits à partir de l’histoire de l’insecte, comme dans cet unique exemple de « Notoptères » :

Grylloblattes et gladiateurs

tous ailés du Permien

butinent les conifères

cent-cinquante millions d’années

durant

disparaissent au Crétacé

les plantes à fleurs viennent d’émerger

[etc.]

La majorité s’écrit à partir d’une observation rapportée — et le poème peut devenir esquisse de récit, par exemple à propos de l’expédition de Darwin — ou de l’auteure inspirée par une caractéristique de l’insecte ; ainsi après un poème à propos de l’hibernie, papillon qui n’apparaît qu’à l’automne, un autre qui lui est lié, appartenant au même ordre et à la même famille :

… ou alors

jaillissant des bois

une nuit de janvier

dîner tardif

en suspens

regards croisés

Un poème s’écrit à partir de la sonorité des mots, sans qu’il soit toujours nécessaire de retenir le vocabulaire français. Est choisie par exemple, en latin, « une liste de punaises rouge et noir issues de familles différentes » avec plusieurs critères de choix et, ensuite, de classement sur la page, le discours explicatif préalable faisant partie du poème :

Aracatus roeselii

Cenaeus carnifex

Carizus hyoscyami

Eurydema ventralis

Graphosoma italicum

Suivent deux ensembles de cinq noms disposés en échelle.

Une liste de noms, en l’occurrence de 48 oiseaux rassemblés en 4 colonnes, accumule des sons étranges pour qui n’est pas ornithologue (des savacous, des synallaxes, des saltators, etc.) — petit écart dans ce livre autour des insectes, que justifie le titre : « Peupler l’hiver d’ici » et l’amorce de la liste, « j’ai vu là-bas : ». Le lecteur lira aussi un poème en anglais, un autre avec trois lettres grecques répétées sur la page pour figurer le chant de la cigale grise.

Ce que suggèrent déjà les quelques poèmes cités, c’est la liberté de la mise en page qui correspond à la variété de la versification — jusqu’au dernier texte : l’ordre cette fois, avec humour, est noté « Bouquet final » avec pour l’accompagner quelques paroles d’une chanson de Pierre Barouh et, sur la belle page, un poème lapidaire :

Friche

il a suffi de laisser. les couleurs pousser

L’humour en poésie n’est pas des plus courants et l’on se réjouit souvent de la distance, et de la tendresse, prises par Fabienne Raphoz vis-à-vis de son objet. De l’ordre des Siphonaptères, la puce n’est nommée que par une citation (page de gauche) d’un sonnet des Amours de Ronsard, « Hé ! que ne suis-je puce » et par les deux derniers vers d’un poème en anglais de John Donne (The Flea, La puce), précédés d’un extrait de France Culture, « Comment peut-on dresser un si petit insecte ? ». Deux clins d’œil dans le poème en belle page :

quel cirque !

qu’en faire ?

de ces siphonap

tères

Maël me dit :

fais-les sauter

du livre

« je loue dans le poème / une vie plus vieille / que la mienne », écrit Fabienne Raphoz à propos d’un insecte. Ces louanges donnent envie de sortir du livre, de lire ou relire Fabre (présent plusieurs fois) et de vérifier que les insectes sont encore légion partout (y compris dans un jardin public, en ville) dans ce monde où tant d’espèces animales sont en voie de disparition, il faut le répéter et faire autre chose que s’en alarmer. On s’apercevra qu’ils sont souvent aussi beaux que le lucane dessiné par Ianna Andréadis en couverture. Une brève bibliographie complète ces poèmes qui donnent une présence vive à tous les insectes — « pour savoir il faut les voir ».

Fabienne Raphoz, Infini présent l’insecte, Héros-Limite, 2024

130 p.,18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 octobre 2à24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, infini présent. l'insecte | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2024

Zoé Karèlli, Solitude

Solitude

Où irons-nus, mon âme, avec

tout cet exil que nous traînons ?

Avec nous personne et la solitude

est devenue si étrange, qu’elle se confond

avec la compagnie de tous ces gens.

Tu parles et tu te tais et les choses

demeurent intraitables, comme si

nulle volonté ne venait les gouverner.

Plus comiques, les tristes efforts,

pourquoi tant de pessimisme ?... Comme si

le néant avait grandi, gonflé bizarrement,

il montre un visage furieux, informe,

près d’éclater, d’extraire de l’esprit

les foules qui le gardent et à présent

se contractent comme si le néant

se mettait à fourmiller.

Ah quelle misère ils contiennent,

les yeux de la solitude !

Fuyez très loin afin

de ne plus jamais rencontrer

notre image solitaire,

telle qu’aujoure’hui, entière, elle apparaît.

Zoé Karèlli, dans Poètes de Thessalonique (1930-1970),

traduit du grec par Michel Volkovitch,

Le miel des anges, 2024, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoé karèlli, solitude, néant | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2024

Carmen Gallo, Les fugitives

En sortir vivants

Faux Paris

En 1918 Paris essaya d’échafauder un plan pour se défendre des bombardements allemands. La technique n’a rien de surprenant si ce n’est par le nombre des personnes impliquées et par les aspects scénographiques. Le long de la rive de la Seine, non loin de la vraie ville, on avait construit une fausse gare de l’Est avec des trains, des lumières et tout le reste. La nuit, la vraie ville se cachait dans le noir, tandis qu’à côté une fausse activité ferroviaire prenait vie et s’illuminait en attendant les bombes.

Carmen Gallo, Les fugitives, traduction de l’italien Martin Rueff, dans La Revue de Belles-Lettres, 2024-II, p. 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carmen gallo, en sortir vivants, bombardement | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2024

Marie-Laure Zoss, Rosée

Rosée

Pendant que c’est facile, dire.

Dire nous :

drap large et frais,

qui recouvre, effleure,

les fleurs tout justes nées

au pied de la montagne,

drap qui boit la rosée du petit matin,

l’eau de la nuit,

matière première de ce qui sait

matière qui se dissout vers l’or.

Dire nous, dire nous nous nous nous nous,

Dire, pendant que c’est facile.

Marie-Laure Zoss, traduction du romanche,

D. Mützenberg, dans La Revue de Belles-

Lettres, 2024-II, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure boss, rosée, dire | ![]() Facebook |

Facebook |

27/11/2024

Jean Genet, Le condamné à mort

Camilla Meyer était une Allemande. Quand je la vis, elle avait peut-être quarante ans. À Marseille elle avait dressé son. fil à trente mètres au-dessus des pavés, dans la cour du Vieux-Port. C’était la nuit. Des projecteurs éclairaient ce fil horizontal haut de trente mètres. Pour l’atteindre, elle cheminait sur un fil oblique de deux cents mètres qui partait du sol. Arrivée à mi-chemin sur cette pente, pour se reposer elle mettait un genou sur le fil, et portait sur sa cuisse la perche-balancier. Son fils (il avait peut-être seize ans) qui l’attendait sur une petite plate-forme, apportait au milieu du fil une chaise, et Camilla Meyer qui venait de l’autre extrémité, arrivait sur le fil horizontal. Elle prenait cette chaise, qui ne reposait que par deux de ses pieds sur le fil, et elle s’y asseyait. Seule. Elle en descendait, seule… En bas, sous elle, toutes les têtes s’étaient baisses, les mains cachaient les yeux. Ainsi le public refusait cette politesse à l’acrobate : faire l’effort de la fixer quand elle frôle la mort.

Jean Genet, Le funambule, dans Le condamné à mort, L’Arbalète, 1966, p. 147

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le funambule, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2024

Jean Genet, Le Pêcheur du Suquet

[…]

Tu veux pêcher à la fonte des neiges

Dans mes étangs de bagues retenus

Ah dans mes beaux yeux plonger tes bras nus

Que d’acier noir deux rangs de cils protègent

Sous un ciel d’orage et de hauts sapins

Pêcheur mouillé couvert d’écailles blondes

Dans tes yeux mes doigts d’osier mes pâles mains

Voient les poissons les plus tristes du monde

Fuir, de la rive où j’émiette mon pain.

[…]

Jean Genet, Le pêcheur du Suquet, dans Le condamné

à mort, L’Arbalète, 1966, p. 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le pêcheur du suquet | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2024

Kafka, Fiches

80.

La vérité ne peut se diviser, elle ne peut donc se connaître elle-même ; qui veut la connaître doit être mensonge.

85.

Le Mal est une émanation de la conscience humaine dans certaines phases de transition. Ce n’est pas en fait le monde sensible qui est apparence, mais le Mal en lui qui, il est vrai, constitue à nos yeux le monde sensible.

88.

Le mort est devant nous, à peu près comme sur le mur de la salle de classe une reproduction de la Bataille d’Alexandre. Il s’agit, par nos actions dès cette vie, d’assombrir le tableau ou même de l’effacer.

90.

Deux possibilités : se faire infiniment petit ou l’être. La première est achèvement, donc inaction, la seconde est début, donc action.

Kafka, Fiches, traduction Robert Kahn, éditions NOUS, 2024.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, fiches, vérité, mensonge | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2024

Kafka, Fiches

61.

Celui qui dans le monde aime son prochain ne commet ni plus ni

moins d’injustice que celui qui dans le monde s’aime lui-même. Ne resterait plus que la question : la première proposition est-elle possible ?

63.

Notre art est un éblouissement causé par la vérité : la lumière sur le visage grimaçant qui recule est vraie, rien d’autre.

67.

Il court après la faits comme un débutant en patinage, qui, de plus, s’exerce là où c’est interdit.

77.

Fréquenter des êtres humains induit à l’auro-observation.

Kafka, Fiches, traduction Robert Kahn, éditions NOUS, 2024.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, fiches, art, vérité | ![]() Facebook |

Facebook |

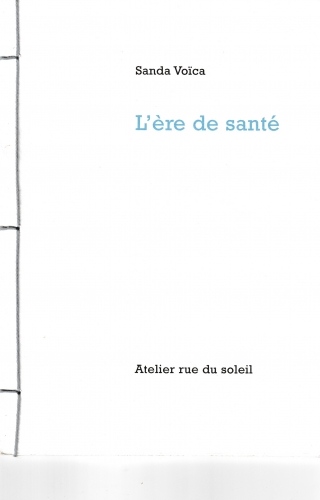

Sanda Voïca, L'ère de santé : recension

Beaucoup de poèmes aujourd’hui ont pour contenu les faits de la vie de l’auteur / l’auteure, les petits ou grands désagréments, les petits ou grands plaisirs, parfois aussi les changements du ciel, des arbres, de la ville. Cette écriture du contenu des jours suppose que le lecteur sera comme devant un miroir — ce que je vis tu le reconnaîtras comme tien. Rien de moins sûr. Les trente-cinq poèmes de Sanda Voïca, en vers non comptés et non rimés, quelques-uns en strophes, explorent un peu ce qui n’est généralement pas dit, des sentiments et des gestes intimes. Ils sont numérotés et une date suit le dernier vers, l’essentiel écrit en mai 2022, quelques-uns en juin (l’un écrit les 5 et 7 juin), le dernier sans date. La concentration sur une période relativement brève explique l’unité de l’ensemble, mais aussi la récurrence des thèmes.

Pour l’individu, le désir est toujours présent, toujours renaissant et gouverne la manière de vivre parce qu’il est en accord avec « le monde en marche ». Il est à l’origine de la métamorphose constitutive de la personne, au point que le patronyme lui-même change, et Voïca devient « VoYca : Voÿca ». L’auteure se donne explicitement présente dans le "je", forgeant un adjectif à partir de son nom (« pensées (…) voïciennes »). Avec le masque mis à mal du "je", elle est constamment en recherche d’elle-même, avec son corps et avec les mots. Le premier poème rapporte une scène de masturbation, mais le geste qui la provoque est immédiatement associé à la mort de quelqu’un, « Frotte le corps / frotte la tombe », et ce lien, répété, semble acquis dans le dernier vers : « l’harmonie a été dite ». Le motif est repris en lien avec la nature ; c’est l’image de l’épanouissement des nuages, qui fleurissent, celle de l’étendue des nuances colorées, et enfin la disparition des limites du corps devenu « sans contours » dans la jouissance. Jouissance universelle, et la connaît aussi celui qui, dans les traditions religieuses, est supposé créateur de tout, Dieu, qui « rempli de testicules (…) jouit en (comme) une femme ».

Les dessins de l’auteure et ceux de maîtres sont regardés pour ce qu’ils ont d’apaisant, ils rassurent comme espaces qui excluent d’autres regards, comme sont rassurantes les activités qui comblent les jours. Elle éprouve un sentiment analogue devant les icônes, l’église étant un lieu à part, hors lieu comme dans la maison les combles, habituellement non habitables. Il y a une balance constante entre ce qui connote la vie — le corps jouissant, le nombre 1, la terre — et ce qui évoque la mort ou le retrait — la tombe, l’icône, le zéro. Cependant, le côté de la vie l’emporte avec les équivalences corps/terre et langue/terre (« la terre des mots »). Corps et esprit ne font qu’un (« mon cerveau-ventre »), c’est pourquoi écriture et dessin participent à la jouissance, le "je" entier vivant dans toute activité « l’extase qui fait bouger l’univers », littéralement (ex-tasis) ce qui fait sortir de soi et s’exprime alors ce qui était ignoré auparavant.

Pour Sanda Voïca, les mots et le monde sont équivalents ; sans les mots le monde n’existerait pas, ils ne permettent pas seulement les échanges, ils donnent vie à la personne (« Je nais de ces mots »), disent la présence comme ils disent la fin (« les mots diront la nuit »). Sans doute y a-t-il souvent dans ces poèmes les traces d’une douleur que seule la joie de l’amour peut laisser au second plan ; l’amour et les mots qui le disent sont toujours une approbation de ce qui est, ils forment pour Sanda Voïca l’espace même de la vie, effaçant tout ce qui l’encombre. Il y a quelque chose de revigorant dans cette manière de Journal où l’amour est maître des mots, donc des jours.

Sanda Voïca, L’ère de santé, Atelier rue du soleil, 40 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 octobre 2024.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, l'ère de santé : recension | ![]() Facebook |

Facebook |