08/04/2024

Denis Roche, Les idées centésimales de Miss Elanize

« faute de paroles l’intruse est levée »

Je ne vous conseille pas d’y souscrire, à

La différence près d’un mot, « d’y croire »,

C’était elle, c’était son style... est la voix

De l’unique du simple du monde, le sien

Enfumé

Et le bête exclusif de toute sa vie

Comme si sur elle les yeux grands ouverts il

Tenait,... il s’était littéralement joué de

Toute son âme sur elle

Denis Roche, Les idées centésimales de Miss

Elanize, Seuil, 1964, p. 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dénis roche, les idées centésimales des miss elanize | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2024

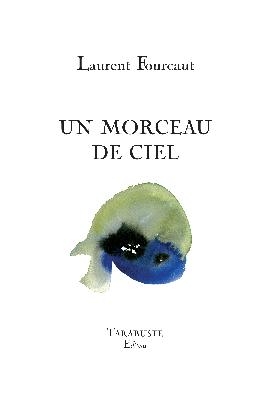

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel : recension

Les sonnets sont précédés de l'extrait d’une lettre de Baudelaire qui contient le titre, Un morceau de ciel, et rappelle deux caractères essentiels du sonnet : d'abord, « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense » ; ensuite, ce genre s’adapte à tout, « la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique ». C'est là mettre en relief la plasticité du sonnet pour ses thèmes, largement exploitée depuis, alors que la forme a peu évolué. Les 169 sonnets de Laurent Fourcaut sont de type marotique (ABABx2 CCDEED) en alexandrins rimés ou en 12-syllabes, sans ponctuation ; c'est dans ce cadre que la forme est travaillée.

La plasticité du sonnet est travaillée par Laurent Fourcaut dans sa forme. Il touche au vers en refusant son autonomie, en brisant son cadre, le(s) mot(s) à la rime pouvant être coupé(s) (« l'ignorance éhon/tée », v. 8/9, « le corps féminin aux multiples avata/rs », v. 7/8, etc.) ou le vers 14 prolongé pour compléter un mot ou une phrase (« le récit de Théra/mène », « peu s'en faut qu'on perde/le goût du pain ») et, dans un cas, pour commenter une assertion (« les ordes fadaises/indispensables à la survie des puissants » / soi-disant). La forme est revisitée d'autres manières, en reprenant des "licences poétiques" plus ou moins archaïques (« encor », « ores »), en introduisant une morphologie ancienne (« emmi » pour parmi, « cil » pour celui), en détournant des graphies disparues (« festes » pour rimer avec « restes »), en transformant l'orthographe pour avoir 12 syllabes (« des câbles électrics », p. 89, « certe elle », p. 174) ou une rime (« chimerics/chics », p. 114) ou en adoptant un faux parler paysan (cf. Molière), « aussi vrai que je m'appelons Albin », pour éviter l'élision avec « appelle Albin » et en rimant pour l'œil (« les gaz/raz-de-marée »). Le jeu de la forme ne se veut pas discret et touche fortement le vocabulaire. Sans être du tout depuis longtemps exclus des poèmes, les mots de registres considérés familier ou argotique ne sont que rarement reçus dans une forme traditionnelle comme le sonnet. Ici, ils pullulent de « prout », « zigouiller », « grave » à « pute » ou « baise », et ajoutons les expressions telles « on se les gèle » — comme l'écrit Laurent Fourcaut « aussi faut-il au vers s'injecter de la prose ».

Il est une autre voie pour faire que la forme se plie au projet de l'auteur : introduire des éléments venus de la littérature, du cinéma, etc., fragments du réel qui transforment le contexte. Cela commence avec les titres des sonnets, Reflets dans un œil d'or (Carson Mc Cullers), comme Bande à part (Godard), La forme d'une ville, etc. (Gracq, repris par Roubaud), Mots et choses (Foucault), Une charogne (Baudelaire), etc., et se poursuit dans les sonnets eux-mêmes avec les emprunts exacts (« le dur désir de durer », Éluard ; « la nature est un temple », Baudelaire ; « dans l’Orient désert », Racine), plus ou moins transformés (« le son du cor au fond des derniers bois » (Vigny), « un petit pan de ciel jaune », (Proust), ou encore « la forme d'une ville (...) tourne en eau de boudin ». Le dehors entre aussi avec des noms d'horizons variés. L'antiquité a sa place (Jupin, Hercule, Homère, les Euménides, etc.) comme la peinture (Manet, David, etc.) et plus encore la musique (Couperin, Bach, Haydn, etc.), notamment le jazz, de Erroll Garner, Monk, Coltrane à Keith Jarrett et, tout autant, la littérature, de Bashô et Ronsard à Apollinaire et Dominique Fourcade.

Laurent Fourcaut délaisse les figures, autant la métaphore que la paronomase — on relève seulement « les marées les marais » — devenus signes d’une poésie "classique" . Il préfère vanter sans fard ce qu'il apprécie ou fustiger avec humour ce qu'il rejette ; on verra ainsi P. Claudel qualifié de « grand poète comique » et un sonnet, sous le titre Autre Genèse, reconstruire l'épisode biblique fondateur en l'intégrant dans une idéologie : dans quel but cacher l'intimité d'Adam et Ève avec une feuille de vigne ? « la sauvagerie tétanisée disparaît /il fallut confesser toute poussée de rut ». Cet humour à propos de qui est considéré comme "grand écrivain" ou d'une origine des religions s'accorde avec le projet de Laurent Fourcaut de rejet de ce qui connote pour lui la classe dominante. Il explicite son propos dans une postface :

Tout le travail du concentré de poème qu'est le sonnet consiste (...) à ouvrir un accès au [« divin et inhumain monde réel »] dans le champ des formes de la langue et de la culture, en tant que ces formes n'échappent aucunement aux idéologies mortelles qui sous-tendent l'apocalypse en cours.

Les deux premiers sonnets, séparés par un lieu et une date (Lozère, juin 2019) résument elliptiquement son projet. Le premier par son titre, Ô saisons, évoque le Rimbaud des Illuminations, soit du bouleversement dans la langue du poème. Le premier hémistiche, « Il pleut le monde coule », introduit les deux éléments opposés dans la plus grande partie des sonnets, la nature-la ville. De nombreux poèmes commencent d’ailleurs par un état de la météo, comme « Il pleut bien ça nettoie l'urine des clébards » (p. 150). Le second sonnet porte un titre éloquent, In deserto — rappelant le vox clamantis in deserto de Jean-Baptiste répondant aux Juifs qui voulaient savoir s'il était le Christ. Le premier vers explicite à quoi renvoie « le monde coule » qui précède : « Chouettes temps nouveaux tout devient marchandise », et le refuge dans « des lieux désertiques » comme la Lozère s’oppose ensuite au règne des marchands.

Les multiples aspects du « mirage absolu de l’avoir » sont fustigés sans répit. Aujourd’hui, les hommes vivent « un temps d’indépassable vulgarité » dans un monde « gangrené jusqu’à l’os par la par/touze capitaliste », « saigné à blanc par l’économie libérale », par « l’agriculture industrielle ». Ce monde est gouverné par des médiocres qui rendent responsables du mal être ceux qui en sont les victimes, les migrants. Longue litanie de tout ce qui transforme les rapports sociaux, aboutit à une « société jetable », détruit les relations les plus simples. Devant « un besoin éperdu de sens le monde lisse/n’en a cure » et impose « le prêt-à-porter de la pensée du goût ». Ce qui est sous-jacent dans ce réquisitoire, c’est la certitude que cependant, dans ce monde, les « merveilles » n’ont pas disparu. Il faut refuser « la turbine à profit », l’absurdité de l’accumulation des biens. Condamner sans appel « la mondialisation imbécile », la destruction des lieux de vie, « atroces mégapoles » où « la nature a carrément disparu / ça a quelque chose de macabre ». Regarder autour de soi les choses de la nature — celles qui restent —, la beauté des femmes, de la musique, de la littérature, de la peinture, de tout ce qui échappe et doit toujours échapper aux marchands du temple. Il y a quelque nostalgie à se souvenir d’un autre temps, rapporté par un « on », un « on » narrateur qui sait se moquer de lui-même, « on s’offre soir venu à défaut de compagne / la ponte d’un sonnet de soi-même bourreau ». Le « on » ne disparaît que dans la note (« Ce matin du 27 mars 2020, ma mère… ») qui accompagne le dernier sonnet, Mère, hommage à la disparue.

Cette fin lyrique incite à relire l’ensemble et le lecteur comprend combien Laurent Fourcaut enrage de savoir que trop peu de ses contemporains n’acceptent pas ce monde de « poussière et de suie » ». Poésie « engagée » ? Oui, si l’on entend par là que le réel est « source et aliment du poème ».

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, "Concentrés de sonnet"

Éditions Tarabuste, collection DOUTE B.A.T., 2024. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 mars 2024.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel : recension ; sonnet | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2024

Jean Daive, Monoritmica

je dois taire

ce que je n’ai pas

compris.

Même

devant toi

tendrement.

Ma vie

n’est plus

entre tes échantillons.

Merle bleu

parle en nous

du malheur

ancien.

Quand nous

en étions à

Babel.

Jean Daive, Monoritmica,

Flammarion, 2023, p. 249.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, monoritmica, malheur, babel | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2024

Jean Daive, Monoritmica

Au jardin comme en ville

elle porte un tailleur gris

et un diamant au doigt

elle engloutit les débris

dans son sac

pour cacher les soupirs et

le souci perdu

elle tourmente la naissance

des plantes

car chaque feuille est

une respiration.

Jean Daive, Monoritmica,

Flammarion/Poésie,

2022, p. 245

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, monoritmica, le moi, respiration | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2024

Jean Daive, Monoritmica

Advient toujours

la question enfantine

qui double le monde sans doute

des intensités

et des dessous

d’une affirmation contraire

j’étreins l’illusion

sans démasquer le mythe

détresse de la condition d’infini

elle se retire, elle se défait

dans une répétition

jusqu’à nos jours

Jean Daive, Monoritmica, Flammarion/

Poésie, 2022, p. 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, monoritmica, question enfantine | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2024

Anne Calas, Une pente si douce

Une femme est une énonciation illimitée

le ton « Je sais » par exemple

une femme est une énonciation illimitée

est incompatible avec

« Qui suis-je ? »

il y a une gorge profonde

que je caresse aussi avec une planche à laver

si douce au toucher

que j’en atteins

l’enfance

un son

générique si particulier comme

animal

Anne Calas, Une pente si douce,

Flammarion, 2024, p. 201.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne calas, une pente si douce, femme, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2024

Oiseaux romans de pierre

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

01/04/2024

Anne Calas, Une pente très douce

quelques maisons à colombages

renversées dans le cours

d’une eau poissonneuse

au trou dans le feuillage et

les balles de foin au loin

la plaine presque

ici comme

une clarière inhabitée

un chemin dans l’épaisseur

des souvenirs

un océan de feuillages

une crique de

soleil innocent

et joyeux

Anne Calas, Une pente très douce,

Flammarion, 2024, p. 60.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne calas, une pente très douce, campagne | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2024

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf

Le règne du dehors et avec lui, et grâce à lui, l’empire de ses images sur nous : le corps essaie d’en absorber les chocs, d’en recueillir les forces autant que de les détourner. Le plus souvent toutefois, à l’approche des images, le corps ne s’y retrouve pas et ne fait que les détruire, faisant un désastre de leur rencontre. L’image ne frayant plus comme voie d’accès à la rugueuse irruption des corps.

Par bonheur, il n’en est pas toujours ainsi, la chair sachant adoucir son moyen d’action en bricolant ses paysages, en modifiant l’aspect des choses en sorte qu’elles puissent éteindre les images, en adorer la fièvre, et même aboutir à l’exception du désir.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf, Flammarion, 2024, p. 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, paysages, image | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2024

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf

On aimerait une prose qui épouserait notre promenade, un réel d’écriture et une dilatation d’amour dont on connaîtrait les illusions — le sachant ne le sachant pas— la découverte d’un lieu, la naissance d’un pas composé, aimé pouvant sauter le ruisseau dans l’élan des yeux, des forces en action, la perdrix figée, le lièvre qui a peur, la phrase irait comme ça, la lettre que je vous écrirais en même temps, bien qu’il soit trop tôt pour nous, puis trop tard, la vie ayant passé dans l’intervalle, les temps toujours brisés malgré ces accompagnements et cette malice que les corps si doucement montraient, si souplement la couleuvre glissant mais trop tard aussi, les yeux n’ayant pas eu le temps, ce qui les troublait, les trouble encore, les nôtres pourtant rompus à la fiction mais avides d’instants, sûrs d’avoir rêvé, heureux de n’avoir pas inventé cet éclat pareil de la littérature quand il n’en était pas question entre nous (…)

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf, Flammarion, 2024, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, prose, phrase | ![]() Facebook |

Facebook |

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf

On aimerait une prose qui épouserait notre promenade, un réel d’écriture et une dilatation d’amour dont on connaîtrait les illusions — le sachant ne le sachant pas— la découverte d’un lieu, la naissance d’un pas composé, aimé pouvant sauter le ruisseau dans l’élan des yeux, des forces en action, la perdrix figée, le lièvre qui a peur, la phrase irait comme ça, la lettre que je vous écrirais en même temps, bien qu’il soit trop tôt pour nous, puis trop tard, la vie ayant passé dans l’intervalle, les temps toujours brisés malgré ces accompagnements et cette malice que les corps si doucement montraient, si souplement la couleuvre glissant mais trop tard aussi, les yeux n’ayant pas eu le temps, ce qui les troublait, les trouble encore, les nôtres pourtant rompus à la fiction mais avides d’instants, sûrs d’avoir rêvé, heureux de n’avoir pas inventé cet éclat pareil de la littérature quand il n’en était pas question entre nous (…)

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf, Flammarion, 2024, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, prose, phrase | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2024

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-neuf

La tradition veut que l’amour ne puisse exister préalablement à sa déclaration. Seuls les mots l’autorisent, seuls ils le déclenchent et seuls ils le consacrent Dans cette perspective, nous étendons les pouvoirs de la langue à tout ce qui la précède, nous divulguons ces pouvoirs depuis les corps et les images. Poésie est le nom de ces plongées dans la nuit continuée des commencements. Partie prenante de cette perspective est le paysage. L’amour, et plus encore ce pourquoi il naît, peuvent loger dans un « jeu de langage » gagné par les stridences et la rouerie des échanges.

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-neuf, Flammarion, 2024, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, amour, langue, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2024

Antonin Artaud, Le Théâtre de la cruauté

POST-SCRIPTUM

Qui suis-je ?

D’où je viens ?

Je suis Antonin Artaud

et que je le dise

comme je sais le dire

immédiatement

vous verrez mon corps actuel

voler en éclats

et se ramasser

sous dix mille aspects

notoires

un corps neuf

où vous ne pourrez

plus jamais m’oublier

Antonin Artaud, Le Théâtre de la cruauté, dans

Œuvres complètes, tome XIII, Gallimard, 1974, p. 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, le théâtre de la cruauté, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2024

Antonin Artaud, L'Anarchie sociale de l'art

Au cours de la première Révolution Française on a commis le crime de guillotiner André Chénier. Mais dans une époque de fusillades, de faim, de mort, de désespoir, de sang, au moment où se jouait rien de moins que l’équilibre du monde, André Chénier, égaré dans un rêve inutile et réactionnaire, a pu disparaître sans dommage ni pour la poésie ni pour son temps.

Et les sentiments universels, éternels d’André Chénier, s’il les a éprouvés, étaient ni tellement universels ni tellement éternels qu’ils puissent justifier son existence à une époque où l’éternel s’effaçait derrière un particulier aux préoccupations innombrables. L’art, justement, doit s’emparer des préoccupations particulières et les hausser au niveau d’une émotion capable de dominer le temps.

Or tous les artistes ne sont pas en mesure de parvenir à cette sorte d’identification magique de leurs propres sentiments avec les fureurs collectives de l’homme.

Et toutes les époques ne sont pas en mesure d’apprécier l’importance sociale de l’artiste et cette fonction de sauvegarde qu’il exerce au profit du bien collectif.

Antonin Artaud, L’Anarchie sociale de l’art, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1971 et 1980, p. 233.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, l'anarchie sociale de l'art, andré chénier | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2024

Michel Deguy, Ouï dire

Quand le vent pille le village

Tordant les cris

L’oiseau

S’engouffre dans le soleil

Tout est ruine

Et la ruine

Un contour spirituel

Michel Deguy, Ouï dire,

Gallimard, 1966, p. 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, ouï dire, ruine | ![]() Facebook |

Facebook |