16/05/2017

Marcel Cohen, Sur la scène intérieure

Maria Cohen,

Née le 9 octobre 191 à Istanbul,

Convoi n° 63 du 17 décembre 1943.

En 1939, dans les mois qui précédèrent la guerre, Marie rendit visite à une amie de la famille, dans le xie arrondissement de Paris, et lui offrit un petit coquetier en bois peint décoré à la main. En 2009, sachant que nous allions nous retrouver, l’amie enfouit le coquetier dans son sac pour me l’offrir. Depuis longtemps, il n’était plus assez présentable pour avoir sa place à table et les enfants et petits-enfants de cette amie, qui l’ont pourtant beaucoup utilisé, n’avaient aucune raison de lui attacher la moindre importance. Fendillé et délavé comme un bois roulé, le coquetier ne conserve que quelque taches de couleur dont il est difficile de lire avec certitude ce qu’elles ont pu représenter. Peut-être un papillon. Sur le pied, seul demeure tout à fait reconnaissable un nœud orange souligné de noir, comme on voit sur les œufs de Pâques russes.

Je sais bien que les objets familiers sont synonymes d’aveuglement : nous ne les regardons plus et ils ne disent que la force de l’habitude. Mais le coquetier, dans le placard à vaisselle, et ne serait-ce que de façon très épisodique, a eu bien des occasions de susciter quelques bouffées de tendresse à l’égard de Marie. (Elle se faisait appeler Marie bien que son nom soit officiellement Maria.) Je me dis qu’on ne conserve pas un objet aussi modeste, et aussi défraichi, pendant soixante-dix ans sans de sérieuses raisons. La crainte de la voir disparaître confirme cet attachement. Le petit coquetier, aujourd’hui, n’est donc pas seulement la concrétion d’un souvenir. Est-il abusif d’y voir la qualité même de ce souvenir, sa texture, quelque chose d’aussi incertain que le reflet d’une aura ?

Marcel Cohen, Sur la scène intérieure, Folio/Gallimard, 2013, p. 13-14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel cohen, sur la scène intérieure, coquetier, souvenir, reflet | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2017

Étienne Faure, Poèmes d'appartement

De ses nuits à deux corps dans un lit il garde

le réflexe de dormir sur le bord, non pas au centre,

en souvenir de l’autre qui pourrait resurgir,

se lover contre lui, demander asile

un soir de neige à pas feutré traverser la chambre

où le rêve et sa ligne de flottaison persistent

au plus rêche de l’entrée en matière — y a quelqu’un ?

Revient l’épais silence, voix tranchante il répète.

Y a personne.

Comme aux frontières de l’Europe hier

— quelque chose, rien, tout à déclarer —

il écrit, se relève la nuit pour écrire

ce qui pourrait devenir une lettre

sur du papier, juste avant la

Dématérialisation des amours

Et des déclarations qui vont avec

(âmes et hameaux où vivaient les amants qui traversent

à découvert la nuit).

à deux corps

Étienne Faure, Poèmes d’appartement, dans

Rehauts, n° 39, mars 2017, p. 48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, poèmes d'appartement, rupture, solitude, souvenir, écrire, lettre | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2017

Pétrarque, Le Chansonnier

CCLXXII

La vie s’enfuit et ne s’arrête une heure,

et la mort vient derrière à grand’journées,

et le présent, et les choses passées

guerre me font, et encore les futures,

et souvenir et attente m’afflige

de part et d’autre ; aussi en vérité,

si je n’avais de moi-même pitié,

déjà serai de ces tourments sorti.

À l’esprit me revient le peu de bien

que reçut mon cœur triste ; et d’autre part

vois contre mon voyage les vents irrités,

je vois tempête au port, et déjà las

mon nocher, et rompus mâts et haubans,

et les beaux feux que contemplais, éteints.

Pétrarque, Le Chansonnier, traduction,

Introduction et notes Gérard Genot, Aubier

Flammarion, 1969, p. 203.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pétrarque, le chansonnier, passage, souvenir, tristesse, métaphore, tempête | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2016

Jacques Lèbre, L'immensité du ciel

Visages

Quelles peaux laissons-nous derrière nous

qui gardent encore notre forme exacte

en des époques révolues

dans une ressemblance un peu décalée ?

À dix-sept ans de distance dans le temps

et à cent cinquante kilomètres de distance

quelque chose d’un moment ricoche sur l’autre.

Visages, pourquoi remontez-vous parfois

du fond de toutes les années mortes ?

Est-ce la vie qui de nouveau vous décompose

quand le présent ne décèle jamais la cause

de votre soudaine et troublante apparition ?

Jacques Lèbre, L’immensité du ciel, La Nouvelle

Escampette, 2016, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, l'immensité du ciel, visage, ressemblance, peau, souvenir, apparition | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2016

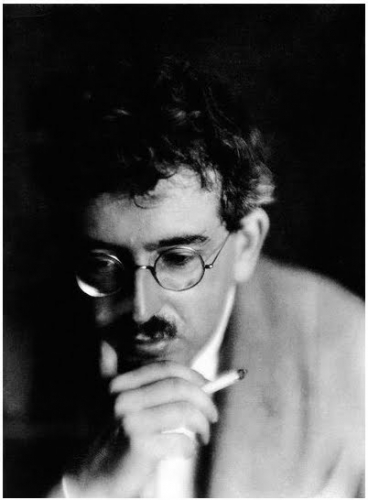

Walter Benjamin, Sur Proust

Les Romains disaient d’un texte qu’il était un tissu, et aucun ne l’est davantage et n’est plus dense que celui de Marcel Proust. Rien n’était trop dense ni trop durable pour lui. Gallimard, son éditeur, a raconté que les habitudes de Proust corrigeant ses épreuves mettaient les typographes au désespoir. Les placards revenaient toujours les marges pleines. Mais aucune faute d’impression n’avait été corrigée ; tout l’espace disponible était rempli d’un nouveau texte. Ainsi la loi du souvenir s’exprimait jusque dans l’ampleur de l’œuvre. Car un événement vécu est fini, en tant qu’il est contenu dans une seule sphère du vécu, alors qu’un événement remémoré est sans limites, car il n’est que la clé pour tout ce qui a eu lieu avant lui et après lui.

Walter Benjamin, Sur Marcel Proust, traduit de l’allemand et présenté par Robert Kahn, NOUS, 201, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, sur proust, texte, correction, souvenir, œuvre, vécu | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2016

Marina Tsvétaïéva, Tentative de jalousie

Poème pour Ossip Mandelstam

Tu rejettes la tête en arrière —

Et puis que tu es fier et hâbleur.

Quel joyeux compagnon jusqu’à moi

A conduit ce mois de février !

Cliquetant de pièces de monnaie

Et lentement soulevant la poussière,

Comme des étrangers triomphants

Nous allons par la ville natale.

De qui sont les mains délicates

Qui ont, beauté, touché tes cils,

Quand, comment, par qui et combien

Tes lèvres ont-elles été baisées —

Je m’en moque. Mon esprit avide

A surmonté ce rêve-ci.

Et toi c’est le garçon divin,

Petit de dix ans, que j’estime.

Nous resterons au bord du fleuve,

Où trempent les perles des réverbères,

Je te mènerai jusqu’à la place —

Témoin des tsars adolescents.

Siffle ton mal de jeune garçon,

Serre ton cœur au creux de ta main.

— Toi, flegmatique et frénétique,

Toi, mon émancipé, — pardon !

18 février 1916

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de

Tentative de jalousie, traductions de Pierre Léon

et Ève Malleret, Poésie / Gallimard, 1999, 97-98.

Le sixième numéro de la revue annuelle Place de la Sorbonne, animée par Laurent Fourcaut, sera présenté à la Maison de la Poésie de Paris le 17 mai, à 19h30.

Outre un entretien avec l’éditeur Antoine Jaccottet, le sommaire offre des inédits en langue française, de poètes confirmés (William Cliff, Pierre Dhainaut, Jacques Demarcq, etc.) ou non (Ariel Spiegler, Christine Guinard, Minh-Triet Pham, etc.), et des traductions de poètes d’Argentine, de l’Équateur, de Slovénie, d’Allemagne, d’Autriche. D’autres rubriques — poème commenté, prose accompagnant un tableau, des lectures, etc.) — complètent ce très riche numéro.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, tentative de jalousie, osait mandelstam, souvenir, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2016

Emmanuèle Jawad, Faire le mur : recension

Dans les cinq ensembles du livre d’Emmanuèle Jawad, il n’est pas question de construire un ‘’vrai’’ mur : les murs qu’elle énumère existent dans divers pays, elle en rapproche les fonctions et, de cette manière, avive leur réalité par les mots. Par ailleurs, on sait bien que « faire le mur », lorsque l’on est interne, c’est sortir de sa pension sans autorisation; ici, pas de lycéens mais des migrants, des populations recluses, des communautés ennemies qui, pour des raisons différentes, entendent franchir un mur.

Le mur, c’est ce qui, d’abord, interdit le passage, et il est donc de nature variée, en pierre ou de grillage, route frontière gardée ou rivière, « trame de barbelés béton fossés tours, / mines encerclent ». Le plus remarquable sans doute est sa présence en tous points du globe, des murs de Sonora (frontière du Mexique avec les États-Unis), de Melilla, de Ceuta (enclaves espagnoles), de Berlin, à ceux de Pyla (Chypre), de Gaza, de Belfast. Tous ici sont explorés par un regard qui en décrit les caractéristiques ou par une caméra : série de récits de violences faites aux populations, récits qui se déroulent en retenant presque exclusivement ce qui interdit les déplacements — dans trois d’entre eux, une figure féminine, Anna, apparaît, dont on peut se demander si le prénom n’a pas été choisi pour son sens en hébreu, « grâce ».

Au centre du livre, un récit à partir d’un film de Fassbinder, Alexanderplaz, histoire de la ville de Berlin, lui-même adaptation du roman d’Alfred Döblin : ainsi, le texte d’Emmanuèle Jawad se construit en abyme, restituant la complexité de ce qui est à voir. Le mur, partout, empêche le mouvement vers, interdit d’aller voir, et il est garni de tout ce qui permet de surveiller : miradors et caméras qui redoublent son rôle pour empêcher « les circulations libres », qui « hissées filment » et capturent tous les détails, qui prenant images des choses et des gens permettent de décider de leur sort. Il y a d’ailleurs récurrence du mot ‘’capture(r)’’, rien n’échappant à ceux qui interdisent le mouvement, visible ou non : « captures sous terre de bruits et de mouvements »

Le mur peut être détruit, il ne l’est complètement que lorsque le passage entre deux lieux est établi, alors des fragments en sont parfois symboliquement conservés et couverts de fresques, comme à Berlin. Peut aussi être bâti un ouvrage pour conserver la mémoire de ceux qui ont péri à cause du mur :

pierre-feuille-ciseaux

trois tubes fluorescents

poing main plate doigts écartés

la stèle renferme des noms.

On pense au Mur du souvenir (à Struthof), au Mur des noms (Mémorial de la Shoah, à Paris).

La prose d’Emmanuèle Jawad mime la prise du monde par la caméra en en suivant avec précision les mouvements dans l’espace ou par l’énumération de tout ce qui peut être sous l’œil de l’appareil, agglomération telle qu’il suffit de donner un nom en omettant l’article :

double portrait positif négatif, diptyque

onirique, saisie d’un mur, dans le cadre,

mains coupées aux poignets, retenues

à l’arête du mur, superposées, en repos,

dans la montée, se hissant, tête de dos,

[...]

L’unité des cinq ensembles, en vers ou en prose, outre la présence de la caméra, du mur, du prénom Anna, vient aussi de reprises de mots (‘’capture’’, ‘’couture’’, notamment), mais encore d’échos (« s’étend / s’entend », « il sangle centre », « socles sols », etc.) et, régulièrement, de déplacements dans la syntaxe : un nom appartient à deux propositions différentes, comme dans cet exemple : « l’enclos resserre les terres abritent les galeries souterraines » (souligné par moi).

Cette unité travaillée renforce le propos d’Emmanuèle Jawad ; c’est de la violence du monde dans lequel nous vivons dont sa poésie témoigne. Il est rassurant de lire des écrivains pour qui la solitude provoquée par le désastre économique, le sort des migrants d’aujourd’hui ou l’existence hier des camps de la mort est un enjeu : à écrire en poésie — je pense, dans les textes récents, poèmes ou essais, à Philippe Beck, à Jacques Josse, à Jacques Lèbre, à Julien Bosc.

Emmanuèle Jawad, Faire le mur, Lanskine, 2015, 80 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans remue.net le 16 février 2016.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : faire le mur, frontière, souvenir, interdit, capturer, emmanuèle jawad | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2015

Rainer Maria Rilke, Pour te fêter (Pour Lou Andreas Salomé)

Rilke avec Lou Andreas Salomé en Russie, 1897

Pour Lou Andreas Salomé

Lorsque parfois dans mon souvenir

je compare une rencontre à l’autre :

tu es toujours la femme riche qui donne

tandis que je suis le mendiant indigent.

Lorsque tu viens à ma rencontre doucement,

et, à peine souriante, lèves soudain,

de tes vêtements, ta main,

belle, brillante, fine... ;

dans la sébile tendue de mes mains,

tu la déposes gracieusement

comme un présent.

*

Je continue de marcher, solitaire. Au-dessus de moi,

je sens le printemps frémir dans les branches.

Un jour, je viendrai, avec des sandales sans poussière,

attendre aux grilles du jardin.

Et tu viendras quand j’aurai besoin de toi,

et tu prendras mon hésitation pour un signe,

et silencieusement tu me tendras les roses épanouies de l’été

des tout derniers buissons.

Rainer Maria Rilke, Pour te fêter, traduction Marc de Launay, dans Œuvres poétiques et théâtrales, sous la direction de Gérald Stieg, Pléiade / Gallimard, 1997, p. 647-648, 650.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, pour te fêter, lou andreas salomé, souvenir, rencontre, solitaude, printemps, signe, rose | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2015

Pascal Quignard, Petits traités, III

Nous sommes telles des grenouilles échouées sur la terre ferme, et qui n’arrivent pas à remettre la main sur des souvenirs inutilisables, des souvenirs d’eau, de sons ténus et anciens, de formes glauques, traditions sans usage, — des souvenirs de têtards.

Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1980, p. 42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iii, grenouille, souvenir, tradition | ![]() Facebook |

Facebook |

07/08/2015

Eugenio Montale, Derniers poèmes - Ce qui en reste (s'il en reste)

Ce qui en reste (s’il en reste)

la vieille servante illettrée

et barbue enterrée Dieu sait où

pouvait lire mon nom et le sien

comme des idéogrammes

peut-être ne pouvait-elle se reconnaître

pas même dans une glace

mais elle gardait l’œil sur moi

tout en ne sachant de la vie rien

elle en savait bien plus que nous

dans la vie ce que l’on gagne

d’un côté on le perd de l’autre

Dieu sait pourquoi je me la rappelle

plus que tout et que tous

si elle entrait maintenant dans ma chambre

elle aurait cent trente ans et je crierais d’effroi.

(20 mars 1976)

Eugenio Montale, Derniers poèmes, Poésies VI, traduction de Patrice Dyerval Angelini, Gallimard, 1988, p. 103.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugenio montale, derniers poèmes, servante, idéogramme, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2015

Aragon, Les Chambres

VII

Le miroir qui me regarde et s’afflige. Il lit sur moi l’histoire des années

Cet alphabet sourd qu’un temps solaire tatoue au front de l’homme mal luné

Le miroir gris

déchiffre seul mon histoire

Aux secrets noueux de mes veines

Il en aurait à dire ayant lu comment dans ma chair se creusent les aveux

Le miroir gris

a bien du mal à se souvenir de tout le malheur qu’il voit

Il lui manque les mots pour le fixer il lui manque la voix

Je ne suis qu’un détail de la chambre pour lui qu’un larme sur son visage

Lourde lourde larme longue à lentement tomber droit de l’œil selon l’usage

Le miroir gris

en sait tant et tant sur mon compte. Il ne s’étonne plus de rien

Il me voit nu mieux que personne il devine l’homme dans la noix comme un chien

Qui bouge dans sa niche il le devine aux vague sursauts que j’ai dans mes songes

Devine à ce bras qui pend du lit tout à coup ce qui me mine et qui me ronge

Il se demande si je dors

et ce qui peut ainsi gémir dans ma pensée

Cette nuit il s’ennuie il n’attend guère que de moi des choses insensées

Voilà qu’il ne m’entend plus et pris soudain d’une peur aveugle de la mort

Craignant de n’être plus terni de mon souffle il se détourne épie Elsa qui dort

Aragon, Les Chambres, dans Œuvres poétiques complètes, II, éditon publiée sous la direction d’Olivier Barbarant , Pléiade / Gallimard, 1997, p. 1114 et 1115.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, les chambres, miroir, malheur, songe, souvenir, elsa | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2014

Malcolm Lowry, Lunar Caustic

Un homme sort d'une taverne, du côté des docks, au petit matin, une bouteille de whisky dans sa poche. L'odeur de la mer emplit ses narines et il glisse sur les pavés aussi légèrement qu'un bateau qui quitte le port.

Bientôt pris dans une tempête, battu de toutes parts, il s'efforce désespérément de revenir en arrière. Maintenant il accepterait l'abri de n'importe quel port.

Il entre dans un autre bar.

Il en émerge, astucieusement remis à flot, mais alors les difficultés recommencent. Cette fois -ci c'est plus sérieux ; un tramway manque de l'écraser, sa tête heurte un mur, il va jusqu'à buter contre la poubelle où il vient de jeter une bouteille. Des passants le dévisagent, furieux ou amusés, certains même avec une surprenante et avide curiosité.

Il se réfugie dans une rue latérale. Accablé, semblant vouloir se rappeler quelque chose, il s'appuie à la muraille.

Le pèlerinage reprend, mais d'un cours si erratique que l'homme semble quêter quelque chose, plutôt que tenter de s'en souvenir. Ou peut-être, comme le pauvre chat qui a perdu un œil dans la bataille, ne cherche-t-il que sa vue ?

La chaleur monte du trottoir : puissante force. New York gronde, rugit, au-dessus, autour, au-dessous de lui ; des oiseaux blancs filent en éclairs dans l'air frémissant, un pont enjambe le fleuve.

Malcolm Lowry, Lunar Caustic, traduit de l'anglais par Claire Francillon, Julliard, 1963, p. 11-12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, lunar caustic, port, whisky, tempête, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2014

Bernard Noël, La Moitié du geste

la nuit se perd en elle-même

comme un regard bouclé

sous la paupière

le temps fait un panache

sur la bouche qui souffle

que penser encore

mourir n’est pas la mort

quelque chose tâtonne dans le corps

je ne veille pas dis-tu

dans les veines du bois

une image perchée

un souvenir fuyant

tu cherches la lenteur

le trajet d’un astre

qui se lève d’en bas

*

en chaque mot

un nom perdu

l’autre s’éloigne

ô buée

pour être là

il faut faire du temps

ce qui en moi dit non

me chasse du présent

voici la vide lumière

ne cède pas à l’ange

le destin n’est ni clair ni sombre

il est le lieu mobile

où le dedans et le dehors

se croisent

en forme de je

Bernard Noël, La Moitié du geste [1982],

dans Les Plumes d’Eros, Œuvres I, P. O. L,

2010, p. 191-192.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la moitié du geste, nuit, temps, nom, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2014

André Frénaud, Parmi les saisons de l'amour

Les fils bleus du temps

Les fils bleus du temps

t'ont mêlée à mes tempes.,

toujours je me souviendrai

de ta chevelure.

Après l'amertume

tant d'autres pas vides,

loin par-delà l'oubli,

mort de tant de morts

si même vivant,

un éclat de ton œil clair

est monté dans mon regard,

toute l'ardeur de ta beauté

se répand même à voix basse

dans tous les jours de ma voix,

un signe épars dans le miroir transformé,

une douceur dans la confusion de mes songes,

une chaleur par les seins froids de ma nuit.

Je meurs de ma vie,

je n'ai pas fini.

Je te porterai encore,

mon feu amour.

André Frénaud, Parmi les saisons de l'amour, dans

Il n'y a pas de paradis, Poésie /Gallimard, 1967

[1962], p. 169.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, parmi les saisons de l'amour, temps, souvenir, amour, mort, tendresse | ![]() Facebook |

Facebook |

18/05/2014

Les 99 haïku de Ryokan

Dans la touffeur verte

une fleur de magnolia

en pleine floraison

Le ciel clair d'automne

des milliers de moineaux —

le bruit de leurs ailes

La fenêtre ouverte

tout le passé me revient —

bien mieux qu'un rêve !

Allons, c'est fini !

et moi aussi je m'en vais —

crépuscule d'automne

Sur la branche encore

aujourd'hui — mais plus demain —

le fleurs du prunier

Le vent de l'été

apporte dans ma soupe

des pivoines blanches

Les 99 haïku de Ryokan (1758-1831),

traduits par Joan Titus-Carmel,

Verdier, 1986, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les 99 haïku de ryokan, fleur, automne, moineau, souvenir, arbre | ![]() Facebook |

Facebook |