27/03/2017

Jean-René Lassalle, Rêve : Mèng — recension

On connaît Jean-René Lassalle traducteur de poètes allemands contemporains — récemment Oswald Egger, avec Rien, qui soit —, et quand on lit ses traductions on ne peut ignorer que lui-même écrit. Rêve : Mèng est présenté par son auteur comme un livre d’hommage à la poésie classique chinoise, écrite du viie au ixe siècle. Une première partie donne, chacun dans un carré, 4 textes en idéogrammes, chacun de 5 vers de 5 mots, suivis chaque fois, également dans un carré, de leur transcription dans notre alphabet, puis de la traduction mot à mot, la longueur des syllabes étant transposée en français.

Une seconde série de poèmes en chinois est proposée, toujours en carré, écrite par Jean-René Lassalle, « Avec une langue dans laquelle on n’a pas vécu, c’est le rêve qui se poursuit. » Mais, cette fois, la traduction mot à mot est un point de départ pour l’écriture et quatre poèmes sont proposés à partir de quatre modes de lecture indiqués en fin de recueil :

« horizontal (de la première à la dernière ligne, de droite à gauche), palindromique (de la dernière à la première ligne, de droite à gauche), vertical (en colonne de gauche à droite), en spirale ( de la première ligne à gauche jusqu’au mot du centre). »

Le point de départ, pour la dernière étape (transposition en français) donne pour les deux premières lignes du poème "Gare jaune : Huáng zhàn" :

gare tot part trace route

jaune fleurs fond brume ans

— les tons sont indiqués pour chaque mot afin d’introduire dans la prononciation, autant que faire se peut, quelque chose de la mélodie chinoise.

Il s’agit donc d’écrire à partir d’une contrainte, pas plus forte ni plus arbitraire que celle qui régit le sonnet ou la ballade ; on pourrait penser aux règles de l’Oulipo, mais ici la recherche formelle passe par une langue dont la grammaire n’a pas grand chose à voir avec celle du français, et le cheminement de Jean-René Lassalle consiste à travailler aussi cette différence de relation de la langue au monde. Il aboutit à trois séquences de 5 vers et une de 4, en retenant du poème de départ tel mot (« gare », « fleurs »), ou bien il emploie ce que l’on désigne communément par synonyme (partir / démarrer), mais qui modifie la vision ; pour le début de la lecture horizontale :

une gare démarre pour bâtir une voie

fleurs jaunes au fond d’années de brouillard

Les différents jeux de variations font entrer dans un univers parallèle, non pas donné, plutôt à construire par le lecteur ; ainsi pour la lecture en mode vertical :

l’escale dorée dote, c’est une escale-vents

ombelles de gourdes matines furètent début de cycle (etc)

Il faudrait évidemment ne pas citer de vers en exemple : chaque poème est formé de l’ensemble rapidement décrit ici, depuis les idéogrammes jusqu’à la dernière séquence en mode spirale. C’est d’ailleurs le tout, c’est-à-dire les 4 « nouveaux carrés chinois », écrits par Jean-René Lassalle, qui, en regard (en miroir) des 4 carrés des poètes Tang (titrés « dans le style ancien »), constitue un hommage à une poésie trop peu connue. En outre, l’un et l’autre groupement de poèmes lient un passé lointain au présent par la reprise des contraintes (5 vers de 5 idéogrammes / mots dans un carré), formant un texte dont on isole difficilement un fragment, jeu du passé-présent qui donne son sens au titre, "Mèng" signifiant « rêve ».

Jean-René Lassalle, Rêve : Mèng, éditions Grèges, 2016, 70 p., 12 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 2mars 2017.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-rené lassalle, rêve : mèng, poésie chinoise | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2017

Laurent Fourcaut, Arrière-saison

Laurent Fourcaut, responsable de la très belle revue annuelle Place de la Sorbonne, éditeur de Giono, fin connaisseur de la littérature contemporaine, est aussi poète. Arrière-saison rassemble 34 sonnets et 4 dizains ; une bonne partie est consacrée à la vie quotidienne, avec un regard critique sur ce qui se passe dans la société, dénonçant quand il y a à dénoncer ce qui détruit la vie de uns et des autres, notamment « la finance flasque / qui contamine tout jusqu’à putréfaction » — ou pour le dire autrement : « le Capital nous pourrit la vie ». Avec la même verve, Laurent Fourcaut, dans un dizain titré "Prière", associe religion et sexualité, commençant par détourner des notions toujours vivantes pour les chrétiens, « Un feu d’enfer efface les péchés / aussi est-on tous les soirs près de l’âtre / de quoi ressusciter un vit branché ». Le dizain, construit avec des mots liés au feu — donc pour tous à la passion — s’achève ironiquement, après une jeu des sons, sur ce qui illustre la mièvrerie amoureuse : « incandescent dessin carte du Tendre ».

L’ironie est sans doute un des caractères de ces poèmes, manière de se mettre à distance d’un monde bien peu satisfaisant. Décrivant un tableau de Pieter Brueghel l’Ancien, Chasseurs dans la neige, Laurent Fourcaut semble un moment céder au lyrisme, mais notant que l’eau « fait comme un miroir / qui dédouble le monde », il ajoute dans le dernier vers : « multipliant du coup les espaces où choir ». Chute du sonnet pour éloigner toute sentimentalité — mais auparavant il avait rompu l’ordre de la description en changeant brusquement de niveau de langue : « le froid nique leur [des chasseurs] flair ».

Ces décalages sont constants et efficaces. On notera certains titres qui, d’emblée, questionnent la tentation que l’on pourrait avoir de lire sérieusement un sonnet ; ainsi "De l’art et du cochon", "À poil !", "Sœur âne" — ou "Rosbifs" (dizain à propos d’Anglais). L’emploi d’un subjonctif (« on voudrait qu’il fût ») est immédiatement suivi de formes lexicales familières : « Une belle instit blonde au beau cul ». Un éloge de Glenn Gould est titré "La totale", et même si d’autres sonnets évoquent Watteau, Van Loo ou l’abbaye du Thoronet, la majorité des poèmes abordent plutôt des sujets liés à des plaisirs plus terrestres : boire de la bière, regarder les jolies femmes.

On sait bien que la mélancolie n’est pas toujours loin de l’ironie et ici est dite avec simplicité la difficulté, souvent, de vivre. Le second sonnet emprunte son titre à Baudelaire, "Enivrez-vous", et en propose une variation, comme on parle de variation musicale : « qu’est-ce qui s’interpose entre le triste moi / et la jouissance du réel ». Le réel, toujours à rechercher, toujours fuyant ? « pas une once de réel dans l’atroce info / générale », il faudrait ouvrir « une fenêtre / sur un peu de réel » et non pas parler. Des dates ponctuent l’ensemble, et le dernier poème est titré "13 novembre" : cette fois, « On prend un affreux coup de réel dans la face » avec la mort, et cette fois, « Faut du silence sinon rien qui soit du sens ».

Laurent Fourcaut, dans cette Arrière-saison comme dans ses précédents recueils, garde une forme fixe, le sonnet en alexandrins ; il choisit, presque toujours, un modèle du xvie siècle, comme pour le dizain la forme en décasyllabes de Maurice Scève pour Délie. Cela n’empêche pas quelques accommodements : l’amateur trouvera souvent des rimes riches (trois sons en commun), mais aussi — rarement — des assonances, dans les dizains (monstres / honte / remonte) et dans les sonnets (mornes / menottes). Cela n’empêche pas non plus de jouer avec ce qui est réputé classique, en introduisant par exemple un vocabulaire qui est à l’encontre du convenu (chouia, impec, kiffer, locdu, etc.) ou couper un mot pour obtenir une rime (perpendiculaire / ment ; obéissanc / e). Les choix sont d’ailleurs définis clairement dans un "Art poétique" liminaire ; retenir le sonnet, soit, mais sans être esclave du dispositif : on en fait ce que l’on veut en faire (voir hier Queneau, aujourd’hui Roubaud) et, pour Laurent Fourcaut, il « écrit donc des vers lubriques et pervers / pour se frotter au réel par l’intermédiaire / d’une langue trouée érotisée ».

Laurent Fourcaut, Arrière-saison, Le Miel de l’Ours, 2016, 44 p.

Cette note a été publiée par Sitaudis le 10 février 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, arrière saison | ![]() Facebook |

Facebook |

21/11/2016

John Taylor, Hublots / portholes, peintures de Caroline François-Rubino

On pourrait sans difficulté relire une partie de la littérature française (pas seulement, mais soyons modestes) à partir du thème de la fenêtre, passage entre le dedans et le dehors. On se souvient du duc de Nemours voyeur, la nuit, de son aimée dans La Princesse de Clèves, et de l’invitation de Baudelaire, dans Le Spleen de Paris, à découvrir l’intime, également la nuit : « Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. » ("Les Fenêtres"). Aussi souvent la fenêtre ouvre sur le public, parfois l’inconnu, et l’on pense à la prison de Fabrice, aux Fenêtres de Mallarmé, à Emma Bovary, etc. Paul de Roux, à Paris, regardait de sa fenêtre le mouvement des nuages, la lumière, pour relire un poème d’ Apollinaire : « Tu soulèveras le rideau. Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre. (…) La fenêtre s’ouvre comme une orange. Le beau fruit de la lumière ». Le hublot est aussi une fenêtre, d’un genre particulier puisqu’elle n’est pas ouverture sur un dehors public.

Que voit-on ? Toujours : la mer, les infinies variations de l’eau, crêtes et creux des vagues, et ce qui s’y trouve : une île, un autre bateau ; ou, à l’approche de la terre, une falaise. Selon le moment, les formes changent, nettes sous le soleil, indistinctes, troubles, devenant confuses, s’effaçant presque avec la brume ou le soir venu ; les couleurs se transforment, du gris le plus profond au bleuâtre. Tous ces mouvements disparaissent avec la nuit et seuls les mots peuvent restituer cette absence et, tout aussi bien, ce qui est imaginé, qui prend aussi diverses formes.

C’est surtout cet imaginaire construit dans l’espace du hublot que peint Caroline François-Rubino. Ici pourra-t-on reconnaître la mer et ses mouvements, là le ciel et ses transformations selon l’heure, la saison, mais toujours les nuances et les arrangements du bleu qui laissent toute latitude pour inventer tous les paysages possibles. Ces peintures suggèrent que l’on peut, en laissant errer le regard, voir derrière le hublot des mondes inconnus, ce que dit le poème : il y a, aussi, une fenêtre pour revisiter le temps,

Le hublot

de la mémoire

cercler

teinter de bleu

ce qui est

un vide blanc

Poèmes et peintures conversent, se répondent, d’une certaine manière se commentent ; l’utilisation de la seule couleur bleue est en accord avec le caractère condensé des poèmes en anglais, fort bien adaptés en français. Ce lien très fort entre image et texte donne au livre une unité que n'ont pas toujours les "livres d’artiste".

John Taylor, Hublots portholes, peintures de Caroline François-Rubino, édition bilingue, traduction de Françoise Daviet, L’œil ébloui, 2016, 32 p., 13 €.

Cet article a paru dans Libr-critique.com, revue de Fabrice Thumerel, le 7 novembre 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, hublots portholes, caroline françois-rubino, fenêtre, mer, temps, mémoire, bleu | ![]() Facebook |

Facebook |

27/10/2016

Michel Couturier, Poésie complète

Éditer un poète peu connu et disparu depuis trente ans est une aventure : Michel Couturier (1932-1985) avait publié des poèmes dans la revue Siècle à Mains et quelques minces recueils, tous à peu près inaccessibles, De distance en château (Siècle à Mains, 1964), L’ablatif absolu (Maeght, 1975), Constante parité (1976, Le collet de Buffle) ; Lignes de partage (1985, id.) est posthume. L’ensemble est repris dans le volume et Marie de Quatrebarbes, qui l’a construit, a ajouté un inédit, Ès (1982, dans Banana Split). On lira dans Sitaudis (22 avril 2016) son entretien avec Émmanuèle Jawad à propos de la parution de L’ablatif absolu ; y sont relatées les étapes de la construction du livre et des remarques sur le rapport de Couturier à l’écriture.

La postface de Jean Daive, qui a bien connu Couturier, apporte des données utiles pour situer le poète dans son temps ; il précise notamment ses liens avec Claude Royet-Journoud et Anne-Marie Albiach et leur influence, avec qui il édita à Londres la revue Siècle à mains, et il évoque également ses travaux de traducteur de poètes américains, d’abord de Burn Singer, puis surtout de John Ashbery.

Comme d’autres lecteurs sans doute, j’ai lu pour la première fois Michel Couturier dans sa préface à Fragment, Clepsydre, Poèmes français d’Ashbery (1975) qu’il avait traduit pour la collection ’’Fiction & Cie’’ de Denis Roche. Hors ce qu’il écrivait du poète américain, m’avait retenu la forme de quelques-unes de ses phrases, riches en subordinations successives qui demandaient un retour à leur début. Cette étirement du discours est présent surtout dans les derniers poèmes, au point que la syntaxe est brisée, qu’il est difficile, voire impossible, de reconstruire la phrase : il y a là un « parcours comme une ligne mélodique », écrit Couturier dans Lignes de partage. Pour Jean Daive, les « mots prétendent à une gamme, une vocalisation ou phonation qui est imposée tout d’abord à la voix, ensuite à la lecture sinon au regard. » Donc, phrase suspendue, vers éclatés, et refus de présenter un sens — d’où ici une parenthèse vide, là des vers s’ouvrant par « que qui » sans qu’il soit aisé de retrouver un fil, ou simplement un vers en anglais.

Le refus d’un sens donné est manifeste dès les premiers poèmes publiés (De distance en château), certains vers étant d’abord fondés sur le son : « Tébréo Téréoté / Toré aussi To / Toro alor / d’épée chur au pays d’é ». Parallèlement, la réalité n’est pas abandonnée, avec le nom d’une rue de Londres (Aschurch Grove), ni les formes classiques du vers : se maintient la majuscule en début de vers et plusieurs poèmes gardent un nombre à peu près régulier de syllabes, autour de 12 ou de 10 ; mais les poèmes s’éloignant de toute narration, les vers n’ayant pas (ou fort peu) de relation de sens entre eux. Quand un récit s’amorce avec une entrée comme « en cette vie-là », toute suite est interdite, l’énoncé accumulant impossibilités sémantiques et phrase tronquée, comme dans : « je mendiais les amarres de l’ombre qui délivrée / disais-je d’un visage de haute laine ». Dans un poème où se développe le thème de l’orage, une image rompt le caractère presque convenu de la description :

Travaux d’approche des éclairs

Vers le point d’équilibre des orages

Qui leur permettrait d’agir

D’investir leurs genoux sur les vitres

Si l’on excepte les poèmes en prose de Lignes de partage, brefs récits qui réalisent « le désir / de narration » et où un certaine lyrisme s’exprime avec la récurrence des mots sang et mort, couturier abandonne dans les poèmes en vers à partir de L’ablatif absolu les quelques règles qu’il avait suivies et s’accentue le caractère à la fois vocal et visuel du texte : mots à dire en respectant des silences — comme dans le chant— et disposition dans l’espace de la page qui figurent le mouvement de la voix. Le « je » affirme cependant sa présence ; Jean Daive rapporte que Couturier interrompait une remarque de Royet-Journoud en lui disant « Je continue ma lecture », phrase devenue vers, sibylline sans ce contexte. Il est présent autrement, avec la présence de l’Autre et sa disparition : « Il y a là des yeux très clairs / et qui s’éloignent / qu’il faut accepter de perdre ».

Couturier est aussi dans ses poèmes par la langue qu’il utilise ; ici et là, il introduit des mots rares (« transfixer », « inaccouplé » — néologisme formé en 1845), archaïques (« infiguré »), des sens archaïques (« irréfragable » à propos d’une personne) et, surtout des vocabulaire techniques, ceux des mathématiques et de la grammaire. Il l’est encore par la récurrence de quelques mots, du premier recueil au dernier : « ombre » est le plus fréquent, comme s’il permettait d’exprimer « la perte de l’instant en un / mot ».

Michel Couturier, L’ablatif absolu, poésie complète, postface de Jean Daive, La Tête et les Cornes, 2016, 168 p., 18 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 5 octobre 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel couturier, poésie complète, jean doive, marie de quatrebarbes | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2016

Fabienne Courtade, Papiers retrouvés

Fabienne Courtade mentionne une année, une saison, été 2013 et, plus loin, note un jour, 12 juillet, jour de la mort de Mathieu Bénézet — qui est dans le poème avec une citation (« jouets d’enfant »), fragment dont la source est donnée sur le rabat de la plaquette.

Que reste-t-il quand l’aimé disparaît ? Il écrivait des mots dispersés sur des papiers, mots qui demeurent, à lire, peut-être à rassembler : des « papiers retrouvés », pour lier quelque chose du passé au présent. Rien qui puisse apaiser celle qui les lit, ne vient pour en parler que le vocabulaire du désordre : feu, sang, bruits, mouvements de la vie qui ne cesse, pleurs, chocs, qui l’emporte sur le mot « lumière », très présent.

Quand tout semble aller vers un autre équilibre, avec les roses dans un pot, et non plus des bruits mais le pas d’un passant, toujours revient et s’impose la couleur rouge, celle du sang — sang et rouge, deux mots qui ponctuent le poème. Il ne peut y avoir qu’une paix trompeuse, l’avancée vers la mort continue : « je ramasse une branche d’arbre / je la pose / sur l’étagère / tous les jours elle indique : ta présence / papiers / terre remuée // elle pourrit doucement // depuis le mois de juillet ». La fracture est irrémédiable, et « Les morts ne s’occupent pas des vivants », ces vivants pour qui les choses du monde n’ont pas changé, pas plus que le passage des saisons.

Dans une narration très épurée, sans jamais de pathos, s’esquisse ce qui ne peut se dire, les moments d’une vie que rappellent des objets, des lieux, les moments de l’attente. Persistent aussi les souvenirs de l’été : c’est ce temps de la rencontre, de « la lumière devenue vivante » — elle bondit, en effet —, et de la « lumière / de son regard », mais du passé ne subsistent que des images, et l’« on perd tout ».

Fabienne Courtade, Papiers retrouvés, le phare du cousseix, 2016, 16 p., 7 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne courtade, papiers retrouvés | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2016

Ana Tot, Méca

Méca : ce titre pourrait être une abréviation de mécano et, alors, évoquer un jeu de construction ; ici, une grande partie des 69 textes se construit à partir d’un procédé simple : mots de sens opposés (vide / plein, accepter / refuser, différent / pareil, etc.), expressions courantes qui ouvrent un texte (il faut tenir le coup, ça va aller, ça n’a aucune importance, etc.), exploration de ce qui peut être dit d’une ‘’entrée’’ comme « si j’étais », « je suis bien épaisse », répétitions, énumération de ce qui peut suivre un pronom : « elle est bonne. Elle voit. [etc.] », passage d’un mot (matière) à un autre (histoires), etc. On aurait donc de cette manière des jeux avec les ressources de la langue, des exercices de style qui aboutissent d’ailleurs parfois à des énoncés cocasses : la proposition d’ouverture « tout a une fin », après des considérations sur le rapport entre la fin et le commencement, entraîne : « Tout a une fin, sauf le saucisson ». Mais ce n’est pas si simple.

Dans la page titre, différente de ce qu’on lit sur la couverture, sous méca vient camées ; ce renvoi à un travail minutieux de mise en relief ne contredit pas le sentiment premier de jeu. L’anagramme phonique [mé-ca /ca-mé] oriente cependant dans une autre direction : la lecture ne peut s’arrêter à une signification, ce qui est explicite dans un texte où l’on passe d’un sens à l’autre du mot « langue » ; si « je te mets ma langue dans la bouche. Ce n’est pas la langue du plaisir, ce n’est pas une présence. C’est mécanique. C’est la langue. », d’où : « Alors tu sors de toi. C’est désagréable. Ce n’est pas mécanique. C’est enfin la création de ta langue grâce à la langue mécanique. » Ce qui permet de conclure : « C’est enfin la réaction qui te fait réagir. Tu dis, tu réagis, tu jouis, non [dans la bouche] ». Le jeu existe, certes, mais pour dire une expérience.

Les mots en gras (qui s’accordent ici avec le double sens de « langue »), sont séparés de l’ensemble ; simples ou multiples, ils forment une sorte de synthèse à l’issue de chaque texte : à partir de leur réunion dans une table des matières, on esquisse sans trop de peine une vision peu avenante des choses du monde. Sont en effet récurrents des mots reçus avec un sens négatif à des degrés variables : « tout allait rien, rumination, ça-n’a-aucune-importance est, n’arrive pas, rien, basta, choquer, lasse, tout ce sang », le beckettien « pour en finir avec » et le dernier mot du livre, l’impératif « crève ».

Cette invitation à crever dans le texte final est faite non seulement à tous ceux qui, socialement, ont un rôle particulier (les artistes, les poètes), mais à l’humanité bien portante dans son ensemble et aux animaux qui l’accompagnent (chiens, chats) ; toujours dans le jeu des oppositions, à « crever » répond « vivre », qui inclut les rejetés de notre société où tout doit être propre, transparent, sans aspérités : « les vieillards inutiles, les hommes sans génie, les beautés sans Beauté, les choses sans Vérité, les vérités sans Machin-Chose, les fourmis, les microbes, les imbéciles et les incultes. [etc.] ». Opposition exprimée avec humour — il faudrait tout citer —, mais facile, qu’on peut estimer simpliste, et Ana Tot ne l’ignore pas : si la double proposition (crever /vivre) apparaît être un programme, somme toute assez commun, que ce programme lui-même disparaisse ! Que reste-t-il ? « [crève] ». Et peut-être que ce dernier mot du livre sur l’inanité des choses de la vie, renvoie au premier texte.

La phrase d’ouverture, « les choses ne sont pas comme elles sont », prend à rebours la proposition d’Aristote, si souvent commentée : « Le commencement de toutes les sciences, c’est l’étonnement de ce que les choses sont comme elles sont. ». Ana Tot laisse de côté le premier membre de la phrase et, de manière virtuose, semble démonter la proposition en jouant sur « comme elles sont » et en introduisant deux termes (cravates, chaussettes) et non un (choses), ce qui donne à l’issue du raisonnement : « si je te dis justement que tes cravates sont comme des chaussettes c’est que tes cravates sont [comme elles ne sont pas]. Ce n’est pas tant la réflexion philosophique qui est mise à l’épreuve que la lecture sans réflexion.

Par ailleurs, Ana Tot avance à différents endroits de Méca des propositions qui, réunies, interrogent une vision du monde. Ainsi, du statut du ‘’je’’, donc de l’humaine condition : partant de « nous ne créons rien », elle aboutit à « Nous sommes le poids d’un passé qui contient présent et avenir. […] Tout est passé, joué, donné, produit. » S’interrogeant sur ce qui peut être cherché par chacun de nous, qui manquerait, la narratrice affirme « personne, moi pas davantage qu’un autre, ne manque à quoi que ce soit » — ce qui ne peut en effet être discuté et conduit à conclure que « c’est rien qui manque », donc on ne peut que chercher rien… Etc.

Ces considérations importent, mais ne sont pas ce qui retient d’abord. Le lecteur est plus immédiatement sensible au fait d’être emporté dans un labyrinthe de mots et d’être contraint de relire pour saisir le fonctionnement d’une rhétorique souvent subtile. Emporté aussi dans la jubilation d’une écriture qui joue sans cesse avec la syntaxe ou, parfois, avec des consonances en série : « Breloques, bibelots, babioles ! mes bibles, mes bribes, mes billes ! Mes mots, mes mottes, mes montres… » Et séduit par un lyrisme discret, quand la narratrice, à plusieurs endroits, se dédouble, alors « L’une repose sur le lit de mes jours. L’autre s’enflamme / [sur le bord de mes nuits] ».On relit plusieurs fois ce petit livre foisonnant de vie et l’on remercie Le Cadran ligné de l’avoir publié.

Ana Tot, Méca, Le Cadran ligné, 2016, 72 p., 13 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 21 septembre 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mica, anagramme, rhétorique, jeu de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2016

Christian Prigent, Les Amours Chino : recension

Une aventure de lecture

La lecture des Amours Chino est difficile et c’est bien une aventure de l’entreprendre, dans la mesure où l’on abandonne très vite l’idée de retrouver la logique à l’œuvre dans la quasi totalité des romans publiés. Ce qui apparaît rapidement, c’est « le mélange d’une élocution littéraire sophistiquée à des effets d’idiotie bouffonne »(1). Je m’attacherai à décrire cette « ruse rhétorique » (idem) par laquelle le texte échappe à la figuration, à l’ornement, au sens donné.

Le livre se présente, dans un avertissement en ouverture, comme continuant Les Enfances Chino

(2014) : défini comme une « dévalée d’adolescence à sénescence », il comprend des éléments biographiques, « Exclamation rétro-éberluée pas loin de la ligne d’arrivée : « Ah, nos amours ! » » (p. 9). C’est un roman en vers, ce qui aujourd’hui apparaît sans doute paradoxal à beaucoup de lecteurs. Les exemples en français non pas de romans en vers — on cite (toujours) Chêne et Chien de Queneau —, mais d’ensembles de vers avec pour matériau principal la biographie, ne sont pas rares ; au hasard : Une Vie ordinaire (Georges Perros), Marcher au charbon et la suite (William Cliff), Autobiographie au père absent (Jean-Luc Sarré).

Roman ? Les Amours Chino en conserve les caractères connus, avec des personnages (Chino, des femmes, divers comparses), une histoire (celle de Chino), des chapitres — 18, de longueur inégale — dont certains titres laissent prévoir une histoire (‘’Chino au bocage’’, ‘’Chino surpris par l’amour’’), d’autres un épisode de la vie en société (‘’Chino Mao’’) ou une réflexion sur un écrivain (‘’Chino lit Diderot’’). L’ensemble compte 285 poèmes toujours composés de 3 quatrains ; les vers ont majoritairement 11 ou 9 syllabes, souvent mêlés, quelques-uns de 7 syllabes, mais on lira aussi des vers de 10 ou 12 syllabes. Ils sont presque toujours rimés ou assonancés (dunes/légumes ; bombe/ombre), la rime étant parfois pour l’œil (botox/porno x ; skype/prototype) ou absente (passé/en/plage/image (58) ; thé/ras/pieds/graviers (90), etc.). Indications sommaires, plus intéressants sont divers éléments qui perturbent la lecture au point de la miner.

Commençons par le plus visible : on lit des enjambements tels que le mot en fin de vers se trouve coupé (impéti/Go ; l’a/Rtiste ; etc.), jusqu’à rendre la restitution orale difficile (il le v/Eut). La lecture fait apparaître la fonction quelquefois burlesque de ces coupures — je retiens un exemple : « Ah qu’alibi Madame soit la libi /Do que nulle image en pierre ido/Lâtrée » (112) ; on relèvera des dizaines de jeux analogues avec les sons, comme « on/Ne voit pas c’est con mais qu’on sait là » (231), leur compréhension n’étant pas toujours immédiate : « conden/S & fendu » (64). Le mot tronqué peut former avec son complément un calembour : « ébulli/Sillons » (85), « un petit mot char/Mant songe » (282) ; etc. ; il a aussi une fonction sémantique forte, comme le montre l’usage du mot ‘’con’’.

Dans un poème du chapitre ‘’Chino Mao’’, où se succèdent des parodies de la pseudo formation reçue par les militants, la coupe du mot à la rime met en relief ce qu’était l’endoctrinement dans les groupes maoïstes français des années 1970 : « Camarade tu notais au logis mon / Progrès en idée mon top niveau de con/Science » (143). Mais ‘’con’’ est beaucoup plus souvent au sens de ‘’sexe féminin’’, partie d’un mot à la rime et en relation avec ‘’cul’’ : « cu/Lottes – con/Ciliante » (319). On relèvera plusieurs fois à la rime ‘’con’’ (= ‘’idiot’’ ou ‘’sexe’’), ‘’cul’’, et une série de mots relatifs au corps (féminin ou masculin) et à l’activité amoureuse : seins, toison, moniche, fente, sexe, déduit, queue, fesse, nue, couilles, bite, foutre, foutré, baiser, putain, (je) jouis, libido, cœur, amoureux, amour, je t’aime.

Il s’agit bien de trouver une forme en exploitant les possibilités des discours classiques. Ainsi, l’allitération et l’assonance, vantées par les manuels, peuvent être accumulées au point que les vers deviennent difficiles à lire : « …ou pas (plutôt pas) plus un pas plu/Tôt vita évitée nova zéro bo/Bo d’alibi de libido no/Sanglots d’émoi en gloire ni glu//etc. », 338. C’est pourquoi aussi des rimes en usage chez les Grands Rhétoriqueurs de la fin du xve siècle sont reprises, comme les rimes annexées qui veulent la reprise de la rime au début du vers suivant : « amères/Mères, acier/Scié, gravier/&, mer/Merdeuses, sur/Surfaces ; etc. (314). Sont également introduits de nombreux anagrammes (comme « rosies d’osiers », 53, « en outre troue », 114 ; etc.), un acrostiche (27), un oxymore (« astre énorme noir aveuglant », 91), des onomatopées (plic ploc, miam, zzz, crac, plouf, bzzz, etc.), des calligrammes (V pour le sexe féminin), des formes anciennes (onc, emmi, jà, sade (pour ‘’sexe féminin’’), etc.), un vocabulaire familier (grolle, deuze) ou régional (drache, s’achienner), des néologismes (inardeur), des élisions (audsus, d’poule), le remplacement d’un mot par un chiffre (« Lame 1 » se lisant ‘’la main’’).

Ce qui est également remarquable, quand on abandonne l’attention à la métrique, c’est l’abondance des références ou des allusions aux œuvres. Rien de nouveau chez Christian Prigent, certes, cependant dans ces courts poèmes l’intrusion de noms, de citations (avec ou, le plus souvent, sans nom d’auteur) et de fragments plus ou moins reconnaissables, accentue le caractère polyphonique de l’ensemble ; à la pluralité des jeux dans la langue se mêle la pluralité des voix venues d’autres livres, d’autres langues, d’autres moments de l’Histoire. Cela commence par le titre même, Les Amours Chino (comme Les Enfances Chino), qui calque la syntaxe du Moyen Âge — voir Les Enfances Ogier, Les Enfances Vivien, etc. —, syntaxe conservée dans Hôtel-Dieu. Le Moyen Âge est également présent avec l’allusion à l’épisode du « sein de Guinier » et de « Caradoc au Gros-Bras » (35), pour le moins sibylline quand on ignore un petit roman qui continue le Perceval de Chrétien de Troyes. Résumons : un serpent s’est enroulé autour du bras de Caradoc, Guinier présente son sein au serpent qui le mord, le frère de la jeune fille lui coupe le bout du sein en voulant tuer le serpent, bout qui sera remplacé par la bosse d’or d’un bouclier… Cette histoire apparaît à propos du séjour de Rousseau à Venise et de sa relation à La Zulietta : « Je m’aperçus qu’elle avait un téton borgne » (Confessions), soit chez Prigent « un pneu raplapla côté ro/Ploplo » (34).

Il n’y a aucune homogénéité temporelle dans la mosaïque des voix introduites, de Virgile à Baudelaire, de Heine à Beckett, de Rubens à Giacometti, de Hölderlin à Proust, de Corrège à Jarry, du texte (de Clemens Brentano) d’un lied de Brahms à une citation de Joyce…, et cette homogénéité est explicitement refusée par le fait que les langues se mêlent : le français, l’allemand, l’anglais, l’italien, le grec, le latin, le japonais. Rimbaud donne un titre, « 1958, « en cette jeune Oise » » (53) et une parodie : « Si j’ai du goût c’est pas pour la terre/(dinn ! dinn ! dinn !) ni pour les pierres » (37), où l’on reconnaît ‘’Alchimie du verbe’’ ; « Et l’unique cordeau des trompettes marines » d’Apollinaire est adapté en « fin des lunatiques corps/D’eau des trempettes marines » (183). Chino lit Diderot(2) et écrit en reprenant des fragments de lettres à Sophie Volland, et emprunte ailleurs aux lettres de Sade ; dans (1987, imitation), in memoriam G[eorges] B[ataille], la variation à partir des mots ‘’tombe’’ (= tombe et tomber) et ‘’robe’’ provient d’une phrase de Bataille(3) : « Je pense comme une fille enlève sa robe. » Ne pas oublier que Prigent se cite, reprenant Étude de nu, et qu’à côté d’une allusion à Jaufré Rudel ou à la Dame du Lac, il donne le titre d’une chanson (« Cry baby cry ») des Beattles et le nom de groupes punk (Clara Vénus, Siouxsie).

Ces relevés pourraient laisser penser que Les Amours Chino est un étrange magma de voix discordantes, ce qui oblige à lire deux ou trois fois bien des poèmes. On peut répondre que « la dimension de l’illisibilité est intrinsèque à ce type de rapport particulier à la langue et au réel qu’on appelle littérature »(1). Ce roman est une forme « plutilingue, selon le mot de Bakhtine, pour que quelque chose du réel, impossible à restituer, soit perçu, quelque chose que Christian Prigent nomme, comme Beckett, l’« innommable » ». On peut répondre aussi que cette langue sans cesse en mouvement dans laquelle sont écrits les poèmes est, toujours, jubilatoire.

Pour conclure, si l’on isole des fragments de ces Amours Chino, s’esquisse quelque chose de la manière dont Christian Prigent vit le réel, même si « maudit/Soit ce dégoulinement de soi » (175). Je retiens un regard souvent désabusé sur lui-même et la société contemporaine — « la vie ça pue » (281), « la nature pue » (289), et le sentiment de la mort, de la décomposition toujours proche : « rien à dire qui dure » (289), « tout est vou/É aux ruines jeunes béton » (323). Je retiens aussi les très nombreuses occurrences de ‘’bleu’’ (et dérivés), dans Les Amours Chino couleur ambiguë, positive et négative, « Car le blues du cul cinglé est bleu (couleur/De la douceur buée-de-ciel de la douleur) » (231).

—————————————————————————————————————

- Dans Silo, sur le site des éditions P. O. L , où Christian Prigent reprend des essais et des entretiens publiés dans des revues et des volumes collectifs.

- Prigent a publié Suite Diderot (Ficelle, 2011)

- Georges Bataille, L’expérience intérieure, Gallimard, 1954, p. 216.

Christian Prigent, Les Amours Chino, Roman en vers, P.O.L, 2016, 350 p., 15 €. Cette note de lecture a paru sur Sitaudis le 5 juin 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2016

Laurent Fourcaut, Alcools de Guillaume Apollinaire : recension

Il est bon aujourd’hui de relire Wilhelm Apollinaris de Kostrowistky, naturalisé français, né en Italie de père inconnu et d’une mère polonaise, elle-même née en Lituanie province russe ; aujourd’hui, c’est-à-dire à un moment où les migrants, plus largement l’ « autre » (Rrom, Syrien, Irakien, Éthiopien— liste qui ne peut se clore), est ‘’invité’’ à repartir chez lui. Cela a à voir avec les années 1900, où le rejet de qui n’était pas français de souche ( ?) existait : Apollinaire eut à en souffrir et ce n’est pas hasard si les exilés ont une grande place dans son œuvre.

Plusieurs pages sont consacrées à rappeler ce qu’était Paris au début du xxe siècle, au moment de la publication d’Alcools en 1913, tant du point littéraire que musical — Du côté de chez Swann sort la même année, comme Le Sacre du Printemps — et pictural : toutes les avant-gardes sont dans la capitale. Il n’est pas non plus indifférent de se souvenir qu’Apollinaire vit au moment où toute une série d’innovations voient le jour : l’automobile, l’avion, le métro, le cinéma…, où l’empire colonial s’étend. À côté de ce contexte large, Laurent Fourcaut appelle que l’œuvre d’Apollinaire se caractérise par sa diversité (poésie, contes, romans, théâtre, chroniques d’art), précise ce qu’a été la formation du poète, détaille la genèse et la composition d’Alcools, commente la versification et l’emploi d’un vocabulaire rare (un lexique est donné en annexe), étudie le rythme fondé sur la marche et le chant, « dans les pulsions mêmes du corps. »

Mais que pouvons-nous donc encore apprendre à propos d’Alcools, recueil qui a suscité de nombreux essais ? Laurent Fourcaut, qui connaît fort bien la poésie contemporaine et anime la revue Place de la Sorbonne, poète lui-même, a lu toutes les études dont il donne une liste commentée. Son but est de lire Alcools à partir d’un fil rouge : sans père, sans nom, sans patrie, sans langue, Apollinaire représente une « espèce de forme pure de l’abandon et du manque », et l’on peut suivre dans son œuvre sa quête d’une identité. Non pas pour recouvrer un ‘’je’’ entier, sans faille : l’unicité n’existe pas et « la poésie [d’Apollinaire] consiste à donner forme — donc mille formes changeantes, mille tons divers, mille sens éclatés — à ce mouvant et polyglotte gisement du moi que Freud au même moment appelle inconscient ». C’est donc un ‘’moi’’ éclaté qui apparaît, et cette dispersion se manifeste par le biais de la multiplication des références : Apollinaire mêle les époques et les lieux, l’histoire et les mythologies, emprunte aux religions et aux littératures. Mais s’il s’empare de l’héritage culturel qu’il a assimilé, c’est pour le secouer, y prendre son bien : l’héritage est une assise, mais aussi ce qui contraint, et même asservit, et dont il faut s’affranchir ; on y apprend des formes nouvelles et la multiplicité des figures que l’on y rencontre permet de forger sa voie / voix.

C’est dire que le ‘’je’’ n’a pas « d’autre réalité […] que celle que lui [confère] le défilement indéfini, sur la page, des mots, des motifs, des images, des formes », et Laurent Fourcaut suggère de lire Alcools comme « un théâtre où le poète met en scène la tragédie […] de son identité problématique, insaisissable, égarée. » Cette lecture, il la propose en s’appuyant sans cesse sur le texte, en analysant les motifs qui se chevauchent dans le recueil, ceux du temps qui passe, de l’ombre — de l’inconstance, du dédoublement —, de la folie, du rêve, de la « bouche-sexe » de la mère, de « la femme impossible », de l’amour enfui, de l’exilé.

Dans un dernier chapitre passionnant, Laurent Fourcaut met en parallèle la vision de la ville dans Alcools, un tableau de Chagall et trois autres perceptions (Rimbaud, Verhaeren, Aragon) ; la ville est objet poétique, image de l’ère nouvelle pour Apollinaire, par excellence pour tous l’espace des métamorphoses, une « métaphore de la poésie ». Ce n’est peut-être pas ce que les lecteurs du xxie siècle lisent dans Apollinaire, plus séduits dans Alcools par la tradition élégiaque — il faut rappeler que ses contemporains étaient très sensibles à la diversité des thèmes et des tons, au caractère baroque de l’œuvre.

Laurent Fourcaut, Alcools de Guillaume Apollinaire, Calliopées, 2015, 144 p., 15, 60 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 19 mai 2016.

Publié dans Apollinaire Guillaume, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, alcools de guillaume apollinaire | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2016

Ghérasim Luca La Paupière philosophale : recension

Un numéro de la revue Europe consacré en grande partie à Ghérasim Luca paraît en même temps que La paupière philosophale : c’est une somme sur ce poète trop méconnu et nous y reviendrons. La prière d’insérer précise que le recueil de courts poèmes publié par les éditions Corti a été écrit en 1947, la même année que Passionnément, qu’il faut relire — mais peut-on se passer de relire Le chant de la carpe, La proie s’ombre, ou d’écouter Ghérasim Luca dire Comment s’en sortir sans sortir ? Pour l’instant, nous découvrons comment l’on peut écrire à propos de pierres précieuses.

Le livre est partagé en 10 courts ensembles, le premier non pas sur une paupière — il n’y a que des yeux ouverts sur le monde des mots —, mais amorçant la suite consacrée aux pierres, l’opale, l’onyx, le lapis-lazuli, etc. Ghérasim Luca les décrit à sa façon, en considérant que ce sont des mots : il s’agit de décomposer chaque nom et de composer d’autres mots à partir de là. ‘’Opale’’ contient le son ‘’o’’, qui peut donc prendre la forme écrite ‘’eau’’, ‘‘au’’ ; ‘’pale’’ se décompose en ‘’pal’’, ‘’al(e)’’, ‘’pa’’, ‘’p’’, et l’on peut encore ajouter ‘’op’’. Tous ces éléments phoniques ou graphiques, fragments de ‘’opale’’, sont assemblés de diverses manières de sorte que le lecteur puisse reconnaître (entendre ou lire) ‘’opale’’, ou un des éléments du nom. Ainsi dans le second poème pour cette pierre :

L’eau palpe le poulpe

Mais le hâle le pèle

Après la reprise du mot (« L’eau pal[pe] »), Ghérasim Luca introduit une variation de la suite ‘’al’’, et ‘’pal’’ devient ‘’poul’’, puis ‘’pèl’’ — ‘’poulpe’’ apparu dan le premier poème formé d’une série avec des mots de construction ‘’p + voyelle’’. Ces manipulations aboutissent à de mini récits souvent pleins d’humour et toujours évoquant un univers étrange ; la syntaxe étant respectée, on cherche assez spontanément à savoir « ce que ça veut dire ». Ça veut dire que défaire les mots (prononcés, écrits) et en agencer les éléments dans un autre ordre, aboutit à proposer des associations insoupçonnées.

Prenons la turquoise. Avec un principe de décomposition analogue, le mot offre ‘’tu’’, ‘’tur’’, ‘quoi’’, ‘’qu + voyelle’’, ‘’q’’, ‘’oi’’, donc ‘’oua’’, ‘’oa’’. Tous éléments à partir desquels se bâtit un poème nonsensique :

Sur le turf oiseux d’un tutu / Turlututus et turluttes / Sont disposés en quinconce

Trois-quarts en ouate pour les oiseaux / Trousse-queue en quartz pour les oasis

Le lecteur prendra plaisir à suivre les transformations opérées avec les mots onyx, lapis-lazuli, saphir, chrysophrase, améthyste, rubis et émeraude — ce dernier contient ‘’mer’’, donc ‘’mère’’, et ‘’raude’’, d’où avec changement de consonne ‘’raube’’, et Gérasim Luca écrit alors : « Elle [= l’émeraude] est comme la mère d’une robe ». Il prendra plaisir parce que l’on entre aisément dans cet univers qui, certes, se dérobe au sens, mais s’offre généreusement à l’imaginaire de chacun.

Ghérasim Luca, La Paupière philosophale, Corti, 2016, 80 p. ,14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 mai 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, la paupière philosophale, jeu de mots, non-sens | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2016

Paul Celan, René Char, Correspondance 1954-1968 : recension

Bertrand Badiou a déjà publié la correspondance de Paul Celan avec son épouse et celle avec Ingerborg Bachmann*. Sa connaissance de l’œuvre et des études à son propos, nombreuses depuis deux décennies, aboutissent à une édition exemplaire. Aux lettres (dont 3 de Celan non envoyées) et billets, cartes postales, envois de livres, de plaquettes et de traductions, s’ajoutent des lettres entre René Char et Gisèle Celan-Lestrange avant et après le suicide de Celan, d’autres concernant l’internement de Celan. La plupart des lettres sont elliptiques ou portent sur des événements que le lecteur n’a pas en mémoire (par exemple, l’affaire Goll), et les livrer sans rétablir leur contexte risquait de les rendre illisibles : toutes les données nécessaires à la compréhension des échanges sont réunies ; les notes, indispensables, sont abondantes, les références précises. L’édition des lettres est complétée par une chronologie, divers documents, un index, une bibliographie des sources.

Dans sa préface, Bertrand Badiou compare le « poète du maquis de Provence » et « le poète juif d’Europe centrale », relevant entre eux une série de points communs. Retenons que « Char et Celan ont trempé pour toujours leur parole dans [leur] vécu. Une parole qui devait assumer sa part obscure, issue des méandres et des gouffres du siècle » ; retenons aussi que les femmes ont eu une place « considérable dans leur vie, comme dans leur poésie. » Il y eut cependant un décalage de taille entre eux. Ainsi Celan, qui connaissait l’œuvre de Heidegger dans le texte, a pris beaucoup de recul quand il a compris que le philosophe ne regrettait rien de son passé nazi, alors que Char conserva toujours une admiration sans mélange. Par ailleurs, si Celan lisait Char, qu’il a traduit en allemand (notamment Feuillets d’Hypnos), Char n’a connu la poésie de Celan qu’à travers quelques traductions.

C’est Celan, lecteur de Char, qui écrit en 1954 pour une rencontre (« Je retrouve, en vous adressant ces lignes, tout l’espoir angoissé qui préside à mes rares rencontres avec la Poésie », 21/7/54), demande plus que bien accueillie. Il y eut de nombreuses périodes de silences, dus en partie pour Celan aux difficultés qu’il avait à écrire, mais pendant plusieurs années leur proximité fut réelle ; par exemple, on ignore ce que Celan a appris à Char en 1955, mais la réponse témoigne d’une sympathie profonde : « Je ne sais pas partager avec un ami son mal-être, son chagrin […] je ne sais pas lui montrer à l’aide de la parole trop peu précise et balsamique que je le comprends. » (29/4/55 ; souligné par Char). Ce qui a provoqué d’abord une distance entre eux vient de l’affaire Goll ; Claire Goll menait depuis 1953 une campagne diffamatoire, accusant Celan d’avoir plagié son mari Yvan Goll, campagne dénoncée par poètes et critiques mais qui, malgré tous les soutiens qui lui étaient prodigués, atteignait fortement l’équilibre de Celan — son ami Jean-Pierre Wilhelm lui écrivait en 1956 « Je ne pense que cette veuve abusive [=Claire Goll] puisse vous faire beaucoup de mal. Elle est ‘’brûlée’’ partout, détestée ». Char, ne mesurant pas du tout l’effet des calomnies, les a mises en parallèle avec une querelle sans portée qu’il avait avec un universitaire à propos d’une édition de Rimbaud, ce que Celan ne pouvait accepter.

Aucune trace n’est restée des motifs d’une rupture survenue en 1958, au moins pour Celan ; ne demeurent que des notes à propos de Char, prises à la suite d’une conversation téléphonique : « une vanité grandissante, un discours toujours plus indigent qui se répète ». Plus tard, Celan a écarté Char de sa vie par ces mots : « Confirmation de ma première impression — plus tard remise en question eu égard à l’homme — poésie douteuse » (journal inédit, 4/1265, cité p. 21). Dans une lettre à Ingeborg Bachmann, en mars 1959, il dénonçait l’attitude de Char, (« Le mensonge et l’ignominie »), et dans une autre à Char après la mort de Camus, mais qu’il n’a pas envoyée, il écrivait : « vous avez su nous [= PC et Gisèle Celan-Lestrange] faire mal à la légère, vous nous avez peiné » (6/1/60). Enfin, dans son journal (tenu par son épouse), Celan note en mars 1961, « On ne peut pas compter sur lui. » La correspondance devient ensuite plus rare, composée surtout d’envois de livres, et cet éloignement n’a pas donné lieu à des explications entre les deux hommes. Cependant, Char est intervenu efficacement en 1966 pour améliorer l’internement de Celan et lui écrira à sa sortie de l’hôpital. Après le suicide de son mari, Gisèle Celan-Lestrange poursuivra la correspondance avec Char ; j’en retiens cette phrase d’une lettre, qui pourrait s’appliquer à bien d’autres poètes : « La poésie [de Celan] que si souvent j’ai envie de refuser, je refuse à cause de son savoir si lucide jusqu’à l’insupportable. » (22/7/70).

Cette édition permet d’approfondir la connaissance de Celan et il faut espérer la publication, avec le même souci de rigueur, d’autres correspondances disponibles en allemand, en même temps que la poursuite des traductions de la poésie.

_________________________________

* Paul Celan, Gisèle Celan-Lestrange, Correspondance (1951-1970), éditée et commentée par B. Badiou avec le concours d’Éric Celan, 2 vol. Seuil 2001 ; Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Le Temps du cœur, Correspondance (1948-1967), éd. B. Badiou, H. Höller, A. Stoll et R. Wiedemann, trad. de l’allemand B. Badiou, Seuil, 2011.

.

Paul Celan, René Char, Correspondance 1954-1968, Gallimard, 2015.

Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 27 avril 2016

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, rené char, correspondance 1954-1968, gisèle celan-lestrange | ![]() Facebook |

Facebook |

21/04/2016

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize : recension

Commençons par un court descriptif. J 13 débute par un bref Prologue (daté de 2009), suivi de deux séquences de dimensions inégales (2010, ‘’Le grand pense-bête », 2011, ‘’Les formules’’(1)) ; l’année 2011 fournit également J 14 et J 15, et le volume se clôt avec J 16 pour l’année 2012. Si l’on ne considère que les datations qui organisent le texte, J 13 et J 14 se présentent sous la forme d’un journal, mais journal parfois abandonné ; rien entre 13 octobre 2010 et le 17 janvier 2011, entre le 28 avril et le 28 mai 2011. S’y mêlent réflexions sur la relation au monde, sur l’écriture, etc., en prose ou en vers, la distinction étant parfois inopportune. J 16, écrit en vers, ne cesse pas, loin de là, d’interroger le rapport au langage. Cette esquisse descriptive vise à souligner que ce nouveau volume est très construit, comme les précédents ; parmi les motifs qui reviennent d’un livre à l’autre, celui de la séparation me semble être privilégié dans la mesure où il est mis en valeur dans J 15, qui ne compte que deux mots :

nous

sommes

Il y a là, en même temps, affirmation de la présence et constat d’une coupure. Voilà qui évoque le ‘’coup de foudre’’ qui retient par ailleurs l’attention de Pesquès : il aide en effet à comprendre que « l’origine est une fracture ; et qu’avec lui, derrière lui, après lui, l’œuvre relève de la fragmentation. » (175) Écrire la colline de Juliau, ce qu’elle est, ne peut se faire que dans son absence et une part importante des remarques portent sur ce point, la séparation, le « gouffre » entre ce qui est vu, entre les choses, et la langage, les mots. Il s’agit bien de « faire des choses avec des mots » (54), mais la colline, comme le corps, ne sont en rien « ce que les mots en disent » (19). D’une certaine manière, il n’est peut-être pas d’autre sujet d’écriture que celui-là ; le paysage, le corps sont devant moi, et sont pour toujours obscurs en ceci qu’avec les mots je vais les construire, mais pas les donner à voir. Ce que reprend inlassablement Pesquès d’un livre à l’autre. Ici : les phrases sont vouées à « la construction d’un colline » (27), « la construction d’une sensation, c’est tout l’effort d’écrire » (112) ; au hasard, dans un des livres précédents : « Les choses ne sont pas ce que les mots produisent. Elles émergent de ce qu’ils séparent »(2).

Cette séparation acceptée justifie le caractère inachevable de l’écriture de Juliau, et certaines ‘’formules’’ écrites au cours des années « demandent à être revisitées, repensées, débattues » (9) : ce qui est avancé dans le prologue annonce que l’objet du livre ne peut être nouveau. Donner le nom de ce qui est devant soi est possible « trajectoire du renard, histoire de la limace, chevreuil dans les vignes » (125), et l’on pourra lire les mots grillon, sauterelle, huppe, mulot, blaireau, pie, ou « Chevreuil à dix pas. Perdrix mixte » (123), on ne sera pas pour autant dans la représentation. Il ne s’agit pas de ‘’découvrir » » que les mots ne sont pas les choses ! Ce qui importe, ce sont les approches de ce qu’est la séparation entre le langage et les choses. Quand Pesquès écrit « Il n’y a séparation que parce qu’il y a quelque chose qui veut être retrouvé, je veux dire inventé à nouveau pour avoir été tranché » (87), la proposition est proche du lien établi à différents moments entre « séparation » et « origine ». Proximité encore avec les vers cités d’Alain Veinstein (153) :

Je ne fais rien d’autre, au fond,

Que m’enfouir le visage dans ces phrases

Pour y retrouver l’odeur de ma mère

La tentative, toujours à recommencer, de dire ce qui est vu — ce qui est vu est mis en cause dès que les mots sont écrits — divise le sujet, alors partie avec les choses, partie avec les mots. Il n’est guère concevable de passer outre, ou plutôt le silence ne peut être compris que « désir interdit, inhumain, transgressif », il n’est que dans « la jouissance et la mort » (163) ; le tragique, dans la relation à la langue, est justement que son usage implique « l’éloignement, la séparation » (55), les choses étant « toujours en excès sous la phrase » (152)

Donc : il faut s’obstiner à écrire, pour accepter ce qui est dessaisissement, condition pour « le pluriel vécu de l’identité » (130), le désir. Si le jaune est omniprésent dans les volumes de La face nord de Juliau, c’est qu’il est la couleur de la sexualité (« pas du jaune, du sperme »,150), et qu’il porte la pluralité, écrit par anagramme nauje, aujen (117) ou « Jaune, JAUNE, jaune » (107). Ce corps en désir, pluriel, est plus présent dans J 16, dans la mesure où la colline s’éloigne, où s’imposent alors « 2 nus/sans le moindre mot » (231), une approche du silence étant possible. D’ailleurs les mots et des connotations liées traditionnellement au corps amoureux imprègnent le long poème pour exprimer « une sorte d’amour réel » : nu (nue, nus), nudité, jouir, ventre, chair, excitée, anfractuosité, écoulement, tendu, « l’épanouie imprenable » — et envahissent le discours, jusqu’aux « cuisses de la phrase ». Ce n’est donc pas hasard si dans la dernière section du livre Pesquès entend « écrire sans accessoires ni chuchotement » (212) — on reconnaît là une citation de Mallarmé dans Crise de vers —, et ainsi (tenter de) trouver une « langue brisée d’amour » (227).

Il faudrait, il faudra, relire tous les volumes de La face nord de Juliau, suivre le lent cheminement et comprendre, dans ce qui peut n’être qu’inachevable, que la poésie bute « sur le fin fond du dicible » (92). Suivre aussi la relation complexe entretenue avec la peinture — les essais de Pesquès dans ce domaine sont à lire avec sa poésie ; ici, est évoqué le peintre de Lascaux, qui « parle dans la nuit » et « en arrache une image » (124). Alors relire l’ensemble comme « une sorte de ready made du gouffre de toute vie, l’évidence du désir incluant son accomplissement écarté. À la fois le « parti pris des choses » et ce qu’elles sont : insaisissables. » (126).

——————————————————————————————

- Certains éléments laissent penser à des ajouts postérieurs : Pesquès introduit des citations dans J 13, II et III (2011) — une liste des auteurs sollicités est donnée page 155 —, mais les vers repris d’Alain Veinstein sont extraits de Scène tournante publié en 2012.

- Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 57.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, 252 p., 18 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 7 avril 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, treize à seize : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

09/04/2016

Marie Cosnay, Vie de HB : recension

Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.

Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.

Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».

N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »

Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.

Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.

__________________________________________________

- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).

- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |

Facebook |

Marie Cosnay, Vie de HB : recension

Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.

Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.

Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».

N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »

Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.

Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.

__________________________________________________

- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).

- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2016

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits : recension

La poésie de Celan et sa correspondance sont maintenant, pour une grande partie, disponibles en français et, en France, de nombreux travaux ces vingt dernières années ont exploré différents aspects de l’œuvre — on pense notamment aux livres majeurs de Jean Bollack, aux études de Martine Broda, Alain Suied, Jacques Derrida, Yves Bonnefoy et, récemment, de John. J. Jackson et Stéphane Mosès. Jean Daive a déjà écrit autour de ses relations avec Celan (Sous la coupole, P.O.L, 1996) ; ce dernier livre réunit des textes de dimensions inégales — entretiens, essais, conférence, souvenirs — et qui portent sur des sujets variés : la vie de Celan, ses traductions, ses réflexions sur la poésie, le lien avec Ghérasim Luca, l’affaire Goll. Livre hétérogène donc, qui vise à rappeler ce que furent les activités de Celan et à aborder divers aspects de sa personnalité. C’est aussi le propos de Werner Hamacher, grand lecteur de Celan, qui analyse une partie du texte de Daive, mais il faudrait une chronique entière pour rendre comte de ces ‘’suggestions’’ d’une bonne cinquantaine de pages.

Jean Daive a connu Celan jusqu’à sa disparition en 1970 ; il a traduit ses poèmes (« La traduction de « Strette » côte à côte au Royal Panthéon. À sa droite », Sous la coupole, p. 17) et, encore avec lui, quelques-uns du poète allemand Johannes Poethen pour la revue L’Éphémère, republiés ici avec le texte original. Il a passé beaucoup de temps dans le bureau de Celan à l’École normale de la rue d’Ulm, en promenades et conversations « sous les marronniers de l’avenue des Gobelins ». Il a choisi d’ouvrir le livre en reprenant un entretien avec Bernard Böschentein qui, spécialiste de Hölderlin, a été un familier de Celan : c’est donner un autre regard sur le poète, qui complète son expérience.

Dans le portrait très construit que donne Jean Daive est mise en relief la complexité du poète.

On en saisit un aspect dans un chapitre consacré à Ghérasim Luca ; les deux poètes étaient proches, notamment parce que pour eux « une langue se dématérialise, se décompose et la poésie se réalise comme au travers d’un fantôme syllabique qui en serait le titre ». La décomposition donne les moyens, comme l’analyse Bernard Böschentein, « de refaire à partir de zéro une langue qui est d’abord faite d’intervalles, faite de pauses, faite de césures, faite de silences ». La réflexion sur la langue a son accomplissement dans le travail de traduction, essentiel dans la vie de Celan — « véritable combat contre la mort », selon Jean Daive — ; la liste de ses traductions, complètes ou partielles, est impressionnante, des quelques strophes de ‘’La Chanson du mal aimé’’ à Ungaretti, Mandelstam, du Bouchet et Daive, des sonnets de Shakespeare à Michaux. Et Rimbaud ; pour ‘’Le Bateau ivre’’, il s’agissait non d’écrire un équivalent en allemand mais de créer une œuvre originale : hanté qu’il était par l’image de l’abîme, celui où ont disparu les morts des camps nazis, la traduction « métamorphose l’idée du voyage en pensée de la déportation et rend la vérité rimbaldienne (la descente aux enfers) apocryphe. » Pour lui le poème, toujours, « est mémoire ou proximité de l’abîme » et c’est parce qu’il a cette importance que l’ « affaire Goll » a été une épreuve qu’il n’a pu surmonter.

Après la mort en 1950 du poète Yvan Goll, Claire Goll accusa Celan d’avoir plagié son époux et mena une campagne violente contre lui, alors que le recueil publié par Celan reprenait des poèmes qu’il avait édités en 1948, donc avant de connaître le couple — elle avait introduit dans une édition posthume de Yvan Goll des fragments empruntés à ce recueil. En Allemagne, l’antisémitisme toujours bien vivant s’empara de ces mensonges, bien que le trucage ait été mis au jour et la vérité rétablie par des amis du poète, d’abord par Peter Szondi. C’est l’engrenage : Celan a refusé de minimiser l’affaire, Claire Goll représentant alors pour lui toute l’hostilité du monde, et il a longtemps multiplié les lettres(1) sur l’’’Affaire’’, cherchant sans cesse des appuis et à susciter des pétitions en sa faveur. Il lui fallait l’impossible : que son innocence soit reconnue partout et clamée, l’Affaire rejoignant « une somme de culpabilité, décisive et tragique ».

Cette extrême difficulté à vivre les attaques calomnieuses de Claire Goll ont contribué à ruiner un équilibre précaire, le souvenir des camps toujours vivant, la tentation de se donner la mort toujours présente : jusqu’à proposer à son épouse de mourir ensemble. Car comment être là ? Daive rapporte le goût qu’avait Celan pour le cirque, c’est-à-dire pour l’activité de ces nomades jamais installés, fixés dans un lieu, lui-même ne voulant pas « être l’habitant et le représentant d’un pays spécifique ». Comment vivre le présent, quand on vit « la souffrance au jour le jour » ? Ingeborg Bachmann a relaté dans un roman autobiographique, Malina, sa relation, d’une certaine manière impossible, avec Celan, qui avait « l’art ou la stratégie de provoquer les circonstances conflictuelles où le pardon joue un rôle actif. »

On n’a fait qu’aborder ce livre témoin d’une amitié vraie. Daive analyse de manière aiguë aussi bien la complexité de la relation de Celan avec son épouse, Gisèle Lestrange, que le déroulement et le sens des attaques de Claire Goll et la place du Méridien dans l’œuvre. Vingt ans après Sous la coupole, il donne un portrait chaleureux et vivant.

- On lira par exemple une lettre de 1962 de Celan à René Char sur l’affaire Goll, dans Paul Celan, René Char Correspondance, 1954-1968, édition établie, présentée et annotée par Bernard Badiou, Gallimard, 2015, p. 138-145.

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits, suivi de Suggestions, par Werner Hamacher, NOUS, 216 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 16 mars 2016.

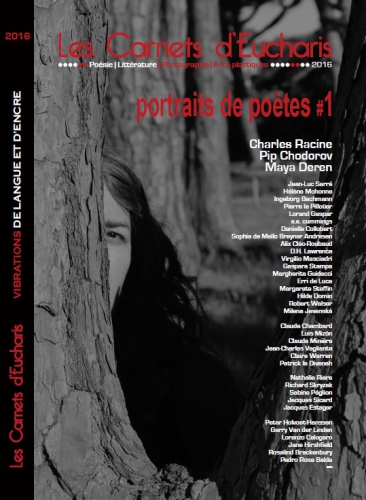

Le n° 4 des Carnets d'eucharis, organisé par Nathalie Riera, outre un hommage à Charles Racine, publie un ensemble de portraits d'écrivains.

J'ai proposé un portrait de Jean-Luc Sarré et conduit un entretien avec Claude Chambard.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, paul celan, les jours et les nuits | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2016

Emmanuèle Jawad, Faire le mur : recension

Dans les cinq ensembles du livre d’Emmanuèle Jawad, il n’est pas question de construire un ‘’vrai’’ mur : les murs qu’elle énumère existent dans divers pays, elle en rapproche les fonctions et, de cette manière, avive leur réalité par les mots. Par ailleurs, on sait bien que « faire le mur », lorsque l’on est interne, c’est sortir de sa pension sans autorisation; ici, pas de lycéens mais des migrants, des populations recluses, des communautés ennemies qui, pour des raisons différentes, entendent franchir un mur.

Le mur, c’est ce qui, d’abord, interdit le passage, et il est donc de nature variée, en pierre ou de grillage, route frontière gardée ou rivière, « trame de barbelés béton fossés tours, / mines encerclent ». Le plus remarquable sans doute est sa présence en tous points du globe, des murs de Sonora (frontière du Mexique avec les États-Unis), de Melilla, de Ceuta (enclaves espagnoles), de Berlin, à ceux de Pyla (Chypre), de Gaza, de Belfast. Tous ici sont explorés par un regard qui en décrit les caractéristiques ou par une caméra : série de récits de violences faites aux populations, récits qui se déroulent en retenant presque exclusivement ce qui interdit les déplacements — dans trois d’entre eux, une figure féminine, Anna, apparaît, dont on peut se demander si le prénom n’a pas été choisi pour son sens en hébreu, « grâce ».

Au centre du livre, un récit à partir d’un film de Fassbinder, Alexanderplaz, histoire de la ville de Berlin, lui-même adaptation du roman d’Alfred Döblin : ainsi, le texte d’Emmanuèle Jawad se construit en abyme, restituant la complexité de ce qui est à voir. Le mur, partout, empêche le mouvement vers, interdit d’aller voir, et il est garni de tout ce qui permet de surveiller : miradors et caméras qui redoublent son rôle pour empêcher « les circulations libres », qui « hissées filment » et capturent tous les détails, qui prenant images des choses et des gens permettent de décider de leur sort. Il y a d’ailleurs récurrence du mot ‘’capture(r)’’, rien n’échappant à ceux qui interdisent le mouvement, visible ou non : « captures sous terre de bruits et de mouvements »

Le mur peut être détruit, il ne l’est complètement que lorsque le passage entre deux lieux est établi, alors des fragments en sont parfois symboliquement conservés et couverts de fresques, comme à Berlin. Peut aussi être bâti un ouvrage pour conserver la mémoire de ceux qui ont péri à cause du mur :

pierre-feuille-ciseaux

trois tubes fluorescents

poing main plate doigts écartés

la stèle renferme des noms.

On pense au Mur du souvenir (à Struthof), au Mur des noms (Mémorial de la Shoah, à Paris).

La prose d’Emmanuèle Jawad mime la prise du monde par la caméra en en suivant avec précision les mouvements dans l’espace ou par l’énumération de tout ce qui peut être sous l’œil de l’appareil, agglomération telle qu’il suffit de donner un nom en omettant l’article :

double portrait positif négatif, diptyque

onirique, saisie d’un mur, dans le cadre,

mains coupées aux poignets, retenues

à l’arête du mur, superposées, en repos,

dans la montée, se hissant, tête de dos,

[...]

L’unité des cinq ensembles, en vers ou en prose, outre la présence de la caméra, du mur, du prénom Anna, vient aussi de reprises de mots (‘’capture’’, ‘’couture’’, notamment), mais encore d’échos (« s’étend / s’entend », « il sangle centre », « socles sols », etc.) et, régulièrement, de déplacements dans la syntaxe : un nom appartient à deux propositions différentes, comme dans cet exemple : « l’enclos resserre les terres abritent les galeries souterraines » (souligné par moi).

Cette unité travaillée renforce le propos d’Emmanuèle Jawad ; c’est de la violence du monde dans lequel nous vivons dont sa poésie témoigne. Il est rassurant de lire des écrivains pour qui la solitude provoquée par le désastre économique, le sort des migrants d’aujourd’hui ou l’existence hier des camps de la mort est un enjeu : à écrire en poésie — je pense, dans les textes récents, poèmes ou essais, à Philippe Beck, à Jacques Josse, à Jacques Lèbre, à Julien Bosc.

Emmanuèle Jawad, Faire le mur, Lanskine, 2015, 80 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans remue.net le 16 février 2016.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : faire le mur, frontière, souvenir, interdit, capturer, emmanuèle jawad | ![]() Facebook |

Facebook |