28/02/2015

Gérard Macé, Le Manteau de Fortuny : recension

Pour des lecteurs qui ne trouvaient leur bien que dans les bibliothèques, l’arrivée du "Livre de Poche" au début des années 1950 a représenté un moment heureux : on a eu le sentiment que l’on pourrait tout avoir chez soi. Et il est vrai qu’aujourd’hui presque tout (presque...) est disponible ; pour quelques euros, on peut lire les vivants et les morts, Kafka et Faulkner, Quignard et Roubaud. Mais pas encore Prigent ou Beck. Et bien d’autres. Aussi est-ce un vrai plaisir de voir apparaître une nouvelle collection qui propose des auteurs peu représentés en "poche" : le Hongrois Péter Nádas (La Fin d’un roman de famille), le Russe Isaac Babel (Histoire de mon pigeonnier), l’Américain Henry James (avec une nouvelle traduction des Ambassadeurs) et deux écrivains français trop peu lus, Gilles Ortlieb avec Soldats et autres récits, Gérard Macé et Le Manteau de Fortuny — que je retiens.

Gérard Macé, traducteur de Cristina Campo et Thomas de Quincey, préfacier de Nerval et de Jean Tardieu, a notamment publié plusieurs livres dans la collection "Le Chemin" de Gorges Lambrichs, dont Le Manteau de Fortuny en 1987. Parcours dans À la recherche du temps perdu, le livre est suivi dans cette édition d’une étude ("Manteaux et tombeaux") sur l’œuvre de Macé, dans laquelle Jean-Pierre Richard analyse un motif dominant, celui du manteau, « figure originelle d’enveloppement, de contenance ». Comme le rappelle Macé, Mariano Fortuny (1878-1949), admiré de Proust, était installé à Venise ; peintre, scénographe et couturier, ses manteaux et ses robes (que portait Sarah Bernhardt), s’inspiraient notamment de tableaux des peintres Carpaccio et Véronèse. Pour Macé ces vêtements, qui semblaient surgir du temps passé, sont des « parures de ce temps qu’on perd et retrouve à l’intérieur du récit, dont ils ont l’épaisseur apparente et l’irréelle légèreté » ou, pour reprendre Proust, c’étaient des créations « fidèlement antiques mais puissamment originales ». C‘est pourquoi Macé, détachant des détails et opérant des rapprochements, voit une ressemblance entre l’activité de Fortuny et la construction romanesque de Proust, mettant au jour chez les deux artistes des emprunts transposés, de lointaines imitations, la lumière du songe et la perspective en dehors des lois, la nature rehaussée par les couleurs du vitrail, un mélange de caprice et d’architecture, de précision héraldique et d’invention personnelle, mais par-dessus tout cette vue d’ensemble qui permet des rapprochements vertigineux dans l’espace et dans le temps.

Devant le tableau de Carpaccio auquel Fortuny a emprunté arabesques et couleurs d’Orient, la narrateur de la Recherche revoit le manteau d’Albertine, porté sur la toile par un jeune homme. Le lecteur, lui, assemble les multiples allusions à l’Orient, toutes relevées par Macé ; s’en détachent deux personnages féminins qui renvoient à deux espaces et deux temps différents, celui de Shéhérazade et des Mille et une nuits, celui d’Esther et de l’histoire juive. Macé retrace l’épisode concernant Esther et Assuérus, rappelle que les rôles masculins de la pièce de Racine étaient interprétés par des jeunes filles, les pensionnaires de Mme de Maintenon et analyse le rôle qu’elle joue dans le roman. Il montre ensuite la fonction jouée par les Mille et une nuits et l’Orient, « rime intérieure » dans la Recherche. Avec ces deux références, « l’Orient est ainsi partagé entre magie et tradition, entre tapis volant et terre promise ».

Le livre s’achève avec deux chapitre de réflexions sur les souvenirs de Céleste Albaret, « moins superficiels et moins niais qu’on ne l’a dit quelquefois », grâce auxquels on apprend mille détails de la vie quotidienne de Proust et ce qu’elle a vu de près, « comme tout lecteur attentif de la Recherche » le reconstitue, « c’est sa métamorphose en Shéhérazade » et « ce qu’elle pressent quelquefois, c’est la mystérieuse présence du plus invisible des personnages, le Temps ». D’où l’absence de Proust au monde visible, la vie dans le silence toute consacrée aux personnages invisibles, l’entrée progressive dans la mort.

Je n’ai repris que quelques éléments de ce livre, à la fois lecture de la Recherche et lié aux autres ouvrages de Macé qui, comme l’écrit Jean-Pierre Richard, « semble penser [...] qu’on écrit pour réparer un corps cassé, un manteau déchiré, mais à partir du geste de la déchirure même. » On relit sans doute Proust autrement après Le Manteau de Fortuny et, surtout, on continue à lire Macé.

Gérard Macé, Le Manteau de Fortuny, Le bruit du temps, 2014, 120 p., 7 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 13 février 2015.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dérard macé, le manteau de fortuny, marcel proust, carpaccio, orient | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2015

Yves di Manno, une, traversée, photographies d'Anne Calas ; recension

La collection "ligatures", proposée par les éditions isabelle sauvage à la fin de l’année 2014, porte magnifiquement son titre avec ce livre, tant le lien semble impossible à rompre entre les photographies d’Anne Calas et les vers d’Yves di Manno. Pourtant, malgré leur proximité, les deux voies ont chacune leur autonomie. Pour le poème, il se partage en quatre ensembles, dont un "envoi", tous consacrés à une femme dans une chambre ; on pourrait lire dans une la figure de l’aimée, l’unique, mais aussi par anagramme, nue ; pour traversée, le mot implique un parcours, ici celui du corps, de son image et de son invention. Pour les photographies, la femme nue est presque toujours présente, mais les six dernières images la sortent de la chambre.

La forme choisie par Yves di Manno se prête à la reprise sans cesse d’esquisses qui, progressivement, construisent un imaginaire de la femme. Chaque séquence, sur une page, compte entre quatre et huit cellules d’un ou deux vers, eux-mêmes entre deux et sept syllabes, et la régularité du compte de certaines séquences (par exemple, 4-4 / 4-3 / 3-3 / 2-4 / 3) donne à l’ensemble son unité. Ce qui apparaît d’emblée, c’est une présence auprès de la femme

elle n’est pas seule dans

l’obscurité du lit

présence qui ne devient un "je" que dans l’avant-dernier vers du poème :

les yeux posés sur moi

sans me voir

La vue (la lumière, l’image, le miroir, le regard, le reflet, etc.) est un motif récurrent. Le regard du "je" est d’un voyeur, attentif à ce que la féminité, la nudité qui s’abandonne évoquent : elles sont opposées à la meute, à la horde, et le "je" devient un nouvel Actéon devant le « chien de la déesse ». La femme est également figure de l’origine, associée à la glaise, à la louve devant la lune, à « la barque qui s’éloigne » ; ici, Vénus qui s’offre, plus loin, dans l’ensemble "corps 9" (que je lis « corps neuf »), « corps émergeant des eaux », elle se métamorphose en ondine, partout, « ôtant du jour la nuit qui la dépouille ». Enfin, l’image de l’oiseau qui semble lui faire don d’un insecte en fait une figure de la Nature et, donc, assure qu’elle renaît sans cesse, à la fois dans la lumière et dans la nuit, corps multiple : elle est toujours autre, « seule et nombreuse » — hiérophanie de la déesse originelle.

"Multiple", elle l’est d’une autre manière dans le second ensemble titré "la série monotype". Devenue image, « son dos pris » dans le cadre, elle appelle pour Yves di Manno le souvenir des nus de Degas, à la toilette ou étendus, elle le fait aussi songer aux figures de Lascaux parce que justement elle est première, origine, et il la voit « matière de nuit »(1), encore et toujours nue et couverte d’un voile ou dans la brume. Elle est également corps comme écriture, corps à écrire, « : à la lisère // d’une page / que nul d’ici // là ne lira », et le lit, les draps sont comme une page où se construit un récit ; récit dont le motif est explicite dans une page (62) :

: une nuit simple :

: un corps :

abordant les

terres lointaines

après la

traversée

L’envoi est un envol, une sortie. La femme nue aurait été avant tout motif à variations sur le corps insaisissable, sur l’opacité (de la nuit, de l’ombre) et la transparence (de la vitre, de la buée), prétexte à allusions littéraires et mythologiques : celui qui regarde, apparemment sans être vu, ne sera pas regardé :

les yeux posés sur moi

sans me voir

— nue dès lors devant qui ?

Il faudrait examiner tous les mouvements minuscules qu’opère Yves di Manno dans la langue, qu’il glisse d’une voyelle à l’autre — dans « la suie, la soie des nuits » ou de "sigle" à "sangle"—, qu’il introduise des rimes internes, qu’il déroule les contextes de "lune" ou que la ponctuation mime ce qu’un mot annonce, comme dans le vers : « : reflet : » ; etc. Il ne s’agit pas de détails mais de ce qui contribue à construire l’unité du motif de la femme une, traversée par la langue.

Les photographies donnent à voir la nudité féminine comme on ne la regarde pas. Avec le jeu subtil avec les ombres et la lumière — une chambre aux stores baissés, une lampe de chevet — Ane Calas montre une forme inattendue, le grain de la peau, le mouvement d’un voile qui découvre et masque en même temps. Ici, c’est un visage qui regarde l’objectif, donc le lecteur, là, un tissu qui semble un rideau de théâtre, mais toujours le corps entier ou morcelé émeut d’être si nu devant ce voyeur qu’est l’appareil photographique. Et Anne Calas a imaginé, elle aussi, un envoi à la suite de celui d’Yves di Manno ; d’abord au milieu d’arbres face à l’objectif, le visage dans le flou, cette fois habillée, la femme disparaît dans la forêt.

Une belle réussite : le texte et l’image se répondent harmonieusement sans que l’un illustre l’autre ; on pense, mais dans un genre bien différent, à une autre réussite l’interprétation qu’avait donnée Lucien Clergue de Corps mémorable de Paul Éluard.

Yves di Manno, une, traversée, photographies d’Anne Calas, collection "ligatures", isabelle sauvage, 2014, 24 €.

Cette recension a été publiée par Sitaudis le 9 février 2015.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, une, traversée, photographies d'annes calas, femme, nudité, image | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2015

Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photos Juliette Agnel : recension

Les éditions isabelle sauvage débutent avec trois titres une nouvelle collection, ligatures, qui associent poèmes et photographies(1); on retrouve le soin apporté par l'éditrice à la fabrication de ses ouvrages : d'un format inhabituel (25x14,5), chaque livre est comme dans une boîte grâce à une couverture (chacune d'une couleur différente) dont une partie se rabat à l'intérieur ; les photographies, dont le tirage est excellent, sont en relation étroite avec le texte mais elles constituent chaque fois un ensemble que l'on regarde pour lui-même. Une réussite de ces éditions qui se consacrent depuis plus de dix ans à la poésie.

Versailles Chantiers présente de brefs poèmes-récits qui, à quelques exceptions près, débutent par une date — 24 décembre 1938, pour le premier — et dont on s'aperçoit vite que beaucoup d'entre eux ont un contenu autobiographique : on reconnaît dans les premiers personnages nommés, Joséphine T. et Robert V., ceux d'un précédent livre de Christiane Veschambre, Robert et Joséphine(2) ; elle-même rapporte ici qu'elle en fait une lecture de fragments. On relève d'autres éléments, comme la relation d'un voyage à Versailles de Christiane V. avec son époux, André A., dont le nom revient souvent ; etc. Cependant s'attacher à ce seul aspect, soit écrire Christiane V. = Christiane Veschambre n'avance en rien la lecture et il est plus intéressant de lire les récits en laissant de côté la relation avec la biographie.

Un premier texte, en italique pour se distinguer de la suite, explicite les circonstances de l'écriture du livre — invitation d'une Maison de la poésie à écrire autour de la gare de Versailles Chantiers — et en suggère une approche dans son incipit emprunté à l'astronome : « regarder l'espace c'est regarder le temps ». L'espace même de la gare et ses alentours organisent le temps du livre ; il débute en 1938 — Joséphine arrive de Bretagne à la gare pour un travail de bonne à La Jeune France, où Robert vient la chercher — et s'achève le 30 janvier 2012 : Christiane V. se rend dans le village qu'avait quitté Joséphine — partant de Paris, son train ne fait que traverser la gare de Versailles Chantiers. Dans ce cadre, vient s'insérer toute une série de faits liés plus ou moins directement à cette gare.

Le nom même de "Chantiers" évoque la construction du château de Versailles, Les chantiers sont sous la gare et autour d'elle, « comme une ville / enfouie, celle où, à partir de 1661, / se taillèrent, sur plusieurs chantiers, / les pierres du château. » Ces travaux font se souvenir des très dures conditions de travail des ouvriers, des morts nombreuses, et aussi des fêtes de Louis XIV avec la musique de Marin Marais dont Christiane V. écoute l'interprétation de Jordi Savall en 1980. D'autres moments d'un temps plus proche se greffent sur le lieu "gare", comme les ateliers d'écriture qui la prennent pour motif ou l'écoute du chanteur italien Gianmaria Testa qui avait, parallèlement, longtemps continué son métier : chef de gare.

C'est à Versailles Chantiers qu'André A. ôtait ses vêtements de civil et récupérait son vélo pour se rendre au camp de Satory, sur le plateau dominant Versailles, où il était soldat musicien ; un autre soldat y arrivait à un autre moment et distribua une nuit dans ce camp des tracts contre la guerre d'Algérie... Tous deux, sans se croiser, connurent dans ce lieu la fin du conflit en 1962. André A., beaucoup plus tard, retourna avec Christiane V. à la gare ; La Jeune France où il buvait autrefois un café était devenu une banque et la gare elle-même avait profondément changé. Les temps, tout au long des poèmes-récits, se croisent, liés aux espaces — celui de la vie de Robert et Joséphine, de la Seconde Guerre mondiale, du retour du prisonnier Robert, celui de la guerre d'Algérie, du travail, de l'écriture, etc. Quand il s'arrête, c'est dans le parc du château, le soir, au milieu des « buis taillés comme des / flammes consumées en bordure / du ciel qui tient tant de place » : il est alors possible de dire que temps et espaces ont été vécus ensemble, « Tel aura été / mon chantier, se dit-elle, être en vie / avec toi. »

Le lyrisme de Christiane Veschambre, s'il affleure dans cette méditation sur le tissu que forge la relation de l'espace et du temps, apparaît aussi dans les poèmes, intitulés "Traverses", avec des « choses d'un autre espace-temps, étranger, insaisissable, que sont le rêve, la mort, la coïncidence et l'oiseau. » Versailles Chantiers est en effet composé de quatre séquences de cinq poèmes-récits, chacune suivie d'une "traverse", auxquelles succèdent deux séquences de deux poèmes-récits, chacune suivie également d'une "traverse". Ces poèmes semblent bien éloignés des récits, ils en sont en réalité une manière de contrepoint : il n'y a plus que le néant avec la mort d'une amie, « traverse qui barre tout l'être », ou espace et temps comme annulés dans deux rêves de chute lente, ou dans une autre relation à l'humain avec la corneille immobile, « irruption animale de l'insaisissable » devant la fenêtre.

Que dire des photographies ? Juliette Agnel restitue justement, avec des jeux notamment sur le vert sombre des soirées pour les détails d'une voie, d'un escalier, d'une motrice, de l'intérieur d'un wagon, les vues partielles d'un bâtiment, toute la mélancolie du texte et celle que l'on attache aux gares, ces non lieux. Il y a bien ligature entre poèmes et images.

Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photographies de Juliette Agnel, éditons isabelle sauvage, 2014, 68 p., 18 €.

Cette recension a paru le 30 décembre sur Sitaudis

_________

1. En même temps que Versailles chantiers, sont publiés une, traversée, de Yves di Manno, avec des photographies d'Anne Calas, et chair de l'effacement, texte et photographies de Carole Daricarrère.

2. Christiane Veschambre, Robert et Joséphine, Cheyne, 2008.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, versailles chantiers, photographies de juliette agnel, gare, versailles | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2015

Jacques Roubaud, Description du projet : recension

En même temps que Octogone (Gallimard), qui rassemble des poèmes et des proses écrits ces dernières années, paraît Description d'un projet, publié en 1979 dans la revue Mezura sous une forme photocopiée ; on suivra les moments de la construction de ce projet dans le passionnant avant-propos de Jean-Jacques Poucel(1) ; on y comprendra également (p. 18-20) le rôle essentiel des nombres dans l'organisation du Projet et, plus largement, dans la poésie de Roubaud. Le livre relate l'évolution de ce qui a occupé Roubaud de 1961 à 1979 : comment donner sens à ses activités, c'est-à-dire à sa vie, de recherche et d'écriture ; les ouvrages et les articles (essais, poèmes, contes, traductions, etc.) publiés pendant cette période (dont la bibliographie clôt le livre avec la section VIII) s'intègrent eux-mêmes dans le projet.

Il est exclu de simplement décrire l'ensemble de cette biographie bien particulière, ne serait-ce que pour restituer la complexité des recherches dans plusieurs domaines, linguistique et mathématique, et les essais de formalisation dans laquelle le projet trouve sa place. L'intérêt du programme, dont la réalisation dépasse les efforts d'une seule personne, est sans doute de ne pouvoir trouver de fin ; la section VII, consacrée « aux livres préparés ou prévus », indique : « Il est à peu près certain que ce programme ne sera pas rempli en sa totalité. / Certains de ces livres [prévus par le Projet] existeront. Les autres auront pu avoir été. » Quels que soient les détours que semble prendre la recherche, il s'agit avant tout d'un « projet de poésie ».

Roubaud a vécu l'impasse de l'écriture en alexandrins et, tout autant, en vers libres ; il s'est alors tourné vers la tradition, précisément celle du sonnet. C'était pour lui retrouver « un fil formel très ancien », avec une « capacité de multiplication effervescente », et une forme riche également dans d'autres langues européennes ; en même temps, il marquait sa distance par rapport à ce qui s'écrivait au début des années 60. L'écriture de sonnets aboutit, avec l'exemple de Lewis Carroll, à un livre-jeu, fondé pour Roubaud sur le jeu de Go, livre qui offre par sa construction des lectures multiples et constitue parallèlement une histoire du sonnet — publié en 1967, avec un titre imprononçable, Î, grâce à Queneau. Cette histoire le dirige vers la lecture et l'étude des troubadours.

Parallèlement, le décalage entre la phrase dans le vers et la phrase dans la langue conduit Roubaud à l'étude des modèles mathématiques de la syntaxe. De là est construite une hypothèse concernant la nature de la poésie, supportée par deux thèses. La première, provocatrice, propose : "la poésie est mémoire de la langue", d'où l'idée que le changement dans la poésie anticipe les changements dans les théories du langage, et aussi que la mémoire « se manifeste [...] dans l'organisation rythmique » ; la seconde définit le rythme comme « combinatoire séquentielle hiérarchisée d'éléments discrets considérés sous le seul aspect du même et du différent », définition longuement explicitée. L'exploration de ces deux thèses s'effectue à partir de 1969 dans le cercle Polivanov(2). Les projets du cercle, partie du Projet de Roubaud, ont eu une visée totalisante : construire une bibliothèque qui réunirait tout ce qui a été écrit (livres et théories) concernant la poésie ; élaboration d'une métrique générale qui suppose l'étude des mètres dans un grand nombre de langues ; examen de toutes les théories du mètre ; description de tous les systèmes poétiques existants ; relations entre métrique et page ; etc. L'ensemble supposait que soit formé un « réseau international de chercheurs et informateurs » et appelait toute une série de monographies sur des auteurs, des œuvres et des genres.

Inutile de préciser que ce programme n'a eu que des réalisations partielles, mais les écrits de Roubaud prouvent que ce qui est au centre du Projet est toujours resté essentiel : répondre « à la question impossible : la poésie, quoi ? pourquoi ? comment ? » — des réponses au "quoi" et au "comment" sont proposées, mais « le "pourquoi" restera muet ». Réponses qui ont entraîné des recherches incessantes (sur la poésie japonaise, par exemple) et des collaborations nombreuses : Roubaud a participé avec Jean-Pierre Faye à la création de la revue Change — aussi à celle de PO&SIE— revues dans lesquelles il publiera des résultats de ses travaux, ainsi que dans Action Poétique. Réponses qui sont pour le lecteur à construire dans ses livres de poèmes(3), explicites dans son histoire de l'alexandrin ou, autrement, dans son anthologie des troubadours qui, selon l'exemple japonais ou celui de Jerome Rothenberg, constitue une construction poétique à partir de poèmes — un montage, principe auquel correspond celui de destruction : le sonnet émerge sur « les ruines de la forme héritée des troubadours [...], la canzone.»

Pour les lecteurs de le grand incendie de Londres, ils savent que le Projet a été abandonné, ce qu'a noté Roubaud, « En traçant aujourd'hui sur le papier la première de ces lignes de prose (je les imagine nombreuses), je suis parfaitement conscient du fait que je porte un coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma trentième année comme alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de vingt ans le projet de mon existence. » Reste que ces travaux, très divers et d'une grande étendue visent à comprendre ce qu'est la poésie et, à long terme, devaient aboutir à une sorte de manuel « pour aider les amateurs à écrire des poèmes ». Utopie ?

Jacques Roubaud, Description du projet, NOUS, 2014, 164 p., 16 €.

Cette recension a paru sur Sitaudis le lundi 22 décembre.

__________________

1. Jean-Jacques Poucel a publié Jacques Roubaud and the Invention of Memory, 2007, University of North Carolina.

2. Choix scientifique et politique : Polivanov (1891-1938), génial linguiste soviétique, spécialiste notamment du japonais et du chinois, était attaché à la poétique ; il a été fusillé dans les prisons staliniennes. Le cercle a été fondé par Léon Robel (slaviste, poéticien et poète) et Roubaud.

3. On reconstruira par exemple ce qu'est le principe de digression dans l'Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, où les décrochages à l'intérieur des phrases sont rendus visibles par la mise en page avec plusieurs couleurs. De même le principe d'opposition est lisible dans deux livres parallèles, Les animaux de tout le monde et Les animaux de personne.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, description du projet, recensio | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2014

Des Objectivistes au Black Mountain College : recension

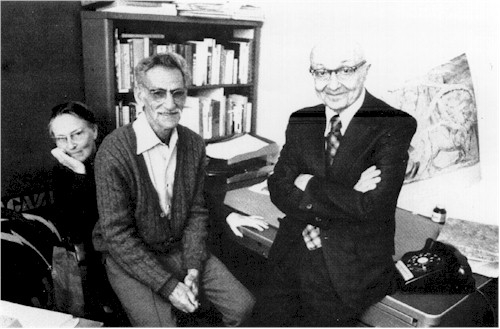

Mary Oppen, George Oppen, Carles Reznikoff

Les poètes objectivistes ont été introduits en France grâce à Serge Fauchereau, en 1968, et un dossier leur a été consacré par la revue Europe en juin-juillet 1977 ; depuis, les traductions se sont succédé et l'on dispose maintenant de tout ou partie des œuvres de Louis Zukofski (1904-1978), George Oppen (1908-1984), Charles Reznikoff (1894-1976) — seul Carl Rakosi (1903-2004) est encore peu traduit(1). Le terme d'"objectivisme" a été introduit par Zukofsky en 1931 dans un numéro de la revue Poetry, qui réunissait les quatre poètes et leur aîné William Carlos Williams.

Deux conférences de Philippe Blanchon suivent le parcours de Zukofsky et de George Oppen et, en même temps, dégagent les traits communs à des personnalités assez différentes qui n'ont jamais constitué un mouvement ; leur but était bien de restituer le mieux possible le réel, « par le travail sur le vers , son rythme ». Le poème devait donc avoir pour matériaux le concret de la vie quotidienne, le travail, la ville et, ainsi, restituer quelque chose du monde ; c'était inscrire la poésie dans la lignée d'Ezra Pound, soutien actif des jeunes poètes. Zukosky était par ailleurs profondément imprégné de musique et « cherchera à trouver un équivalent, dans le vers, à la révolution contrapuntique », suivant ce que créait par exemple John Cage. Ce n'est pas pour autant qu'il ignorait ou négligeait les expériences poétiques anciennes : il lisait et traduisait Catulle ; il était également féru de philosophie (Spinoza) et citait volontiers Shakespeare et Joyce. Ce qui lui paraissait essentiel, « c'est qu'une technique maîtrisée, élaborée, n'entravera jamais la liberté d'un créateur. » Oppen, quant à lui, se caractérise par « un regard absolument subjectif [...] en sa modernité sans concession » et par « une quête obsessionnelle du réel ». Il a peu écrit, éloigné pour des raisons économiques, puis politiques — fiché comme marxiste par le maccarthysme —, exilé avec deux « points d'ancrage », la mer et son épouse Mary. On appréciera ici la publication de photographies du couple, prises au cours de leur vie au Beausset, près de Toulon ; c'est là que Mary et George ont fondé l'éphémère maison d'édition To Publishers, ce que raconte Mary Oppen dans ses souvenirs dont quelques pages sont traduites.

Louis Zukofsky

Carl Rakosi

La démarche de Charles Reznikoff, décrite précisément par Éric Giraud, est singulière : il dépouillait des centaines de pages d'annales juridiques pour écrire des « micro-fictions en vers [...] sous la forme d'une poésie narrative, cinématographique ». Ce matériau met en lumière la violence d'une société, les faits d'injustice, la féroce exploitation des ouvriers, et chaque fois il s'agit de faits livrés sans discours : Reznikoff mettait en rythme la prose juridique, créant une langue poétique « non poétisante ». Dans la partie "documents", Éric Giraud traduit avec Holly Dye des extraits de My Country, 'Tis of thee et Philippe Blanchon un court poème, "Un Anglais en Virginie", composé d'après les écrits du navigateur John Smith, fondateur d'une colonie en Virginie. Carl Rakosi, qui n'a connu ni Oppen ni Reznikoff, partageait cependant avec eux et Zukofsky certains principes dans sa poésie : l'emploi du vers libre et le souci du rythme, la disparition du sujet lyrique, le refus de la métaphore, l'extrême attention à ce que « l'on voit et entend dans un réel urbain » — on lira dans les documents la traduction de deux poèmes.

Un chapitre est réservé au "Black Mountain College", d'abord parce que c'est grâce à la revue de cet établissement d'enseignement supérieur que les objectivistes ont été vraiment connus à partir des années 60. Contemporaine des premiers textes des objectivistes, sa fondation en 1933 a été un acte politique, lié aux pratiques du Bauhaus (fermé par les nazis en 1933) ; il s'agissait, en constatant l'état de la société américaine, de changer la formation intellectuelle : en même temps que les arts, les lettres, les sciences humaines et les sciences, ne pas négliger le travail de la main ; par exemple, Anni Albers (qui fut au Bauhaus), enseigna l'art du tissage. Éric Giraud retrace l'histoire de cette école, dirigée par Josef Albers (peintre), puis par le poète Charles Olson jusqu'à sa fermeture, et où enseignèrent aussi bien Ossip Zadkine que Robert Motherwell, où furent étudiants Cy Twombly et Robert de Niro. En lisant ce livre roboratif, on rêvera de voir se développer de telles écoles, dont le projet déborde singulièrement l'étriqué programme de la maîtrise des "fondamentaux"et, ensuite, une pseudo interdisciplinarité.

Des Objectivistes au Black Mountain College, Conférences et documents, La Nerthe / École supérieure d'art de Toulon Provence Méditerranée, 2014, 124 p., 10 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 3 novembre 2014

_________________

(1) On lira un dossier d'Auxeméry et sa traduction de poèmes et de proses de Carl Rakosi dans Poezibao (27 mai 2013).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : des objectivistes au black mountain college, zukofsky, oppen, rakosi, reznikoff | ![]() Facebook |

Facebook |

20/11/2014

Jean-Christophe Bailly, Passer définir connecter infinir : recension

Comment reconstituer le parcours d'une vie, aussi bien évoquer ce que furent des engagements dans la société que revenir sur les influences qui ont aidé à se réaliser, préciser la place de la littérature et de l'art pour l'émancipation de chacun, insister sur l'importance de l'observation des animaux ? Autant de questions auxquelles le dialogue ne pouvait donner de réponses détaillées, mais elles suffisent pour que le lecteur souhaite ensuite aller voir de plus près et lire Le parti-pris des animaux ou l'essai sur les portraits du Fayoum : si les recherches de Bailly ont les objets les plus variés, c'est que sa vie, avant tout, refuse le cadre, la norme, les codes, l'enfermement dans un domaine, ce que dit le dernier verbe du titre.

Anecdote significative, il n'a préparé que pendant une semaine l'entrée à l'École normale supérieure, comprenant que le temps du loisir, le temps libre consacré à tout ce qui est en dehors des études allait disparaître — et il a préféré rejoindre l'université. Il y a continuité entre ce choix et son analyse du capitalisme libéral qui aboutit à « [l']annulation, [l']effacement, [l']arasement des différences » ; la société marchande impose les formes de loisir, l'organisation du travail, les systèmes d'échanges de sorte qu'elle vise à ce que toute expérience dans la vie soit empêchée, expérience toujours dangereuse pour son fonctionnement puisque permettant seule à chacun de devenir lui-même, de ne pas rester dans l'immobilité de la répétition. Comment rompre avec le retour du même, comment ne pas s'arrêter à ce qui rassure ? Il est indispensable de briser les limites du domaine dans lequel chacun s'enferme rapidement. Le verbe "sortir" définit (un peu sommairement, certes) la démarche de Bailly : on peut penser l'Histoire comme la lente formation de « clôtures, frontières, quotas, verrous, codes » et s'il ne s'agit pas de s'imaginer en dehors d'elle rien n'empêche « d'illimiter la réflexion », de réfléchir à ce qu'est un paysage ou à « l'étrangeté fondamentale qu'est pour nous l'existence des animaux », d'être attentif à ce qui apparaît comme inconnu en le vivant comme « un appel, un abîme où il faut lancer des sondes. »

Il s'agit bien d'être encyclopédiste, contre la spécialisation dans laquelle la société entend limiter chacun. C'est, en premier lieu, la leçon que Bailly a tirée de sa lecture de L'Encyclopédie de Novalis — dont il cite volontiers ce fragment : « L'homme n'est pas seul à parler — l'univers aussi parle — tout parle — des langues infinies. » — et des autres romantiques d'Iéna, comme Schlegel, Tieck, pour lesquels la littérature était conçue comme « un dépassement des genres et de leurs particularités ». Mais le terrain était préparé, grâce à l'habitude de regarder très tôt des reproductions de tableaux, fournies par son cousin, Jacques Monory, grâce aux discussions avec son ami Alexis Baatsch. Il faudrait ajouter bien d'autres éléments, comme la lecture d'Apollinaire ou, dans l'adolescence, la prise de conscience devant le lac de Garde que la photo à prendre, « c'était par l'écriture ». Il a connu la rhétorique surréaliste mais s'en est éloigné par la lecture de Bataille, il a suivi les analyses de Leroi-Gourhan sur la naissance de la technique, il a découvert la poésie de Pavese (encore trop ignorée aujourd'hui...), apprécié le Paterson de William Carlos Williams et la littérature russe, cherchant toujours à se libérer du « totémisme national ». Rien de surprenant que Büchner, ce météore dans la littérature allemande qui comprit si bien « la détresse d'un temps qui était celui des débuts de l'âge industriel », soit une référence majeure pour Bailly, comme Benjamin pour d'autres raisons.

Bref, les rencontres n'ont jamais cessé et ne peuvent que se poursuivre ; il faudrait aussi insister sur ses relations avec des peintres qui le conduisent dans les ateliers, attentif à la fabrication. La « mise en circuit des choses » aboutit à publier ses réflexions dans plusieurs domaines, sans crainte de bousculer des schémas bien établis ; ainsi, fort éloigné d'« une modernité un peu rassise qui va de Flaubert à Barthes », il ne craint pas d'insister sur la caractère réactionnaire de Flaubert, y compris dans son style, comparant son voyage en Orient à celui de Nerval, et il lit d'abord dans Céline « le maximum de la rage de ressentiment destructeur ».

C'est la nécessité de toujours observer le concret qui, par exemple, a conduit Bailly au Kenya avec Gilles Aillaud et l'éditeur Franck Bordas : il s'agissait pour le peintre de dessiner des animaux dans leur milieu et de les reproduire en lithographie, travail qui fut commencé sur place. C'était pour Bailly poursuivre son approche du monde animal, lié par certains aspects à ses recherches sur le langage et, directement, à la question de l'altérité et de la fermeture ; la littérature, les arts sont indispensables pour sortir d'une « situation fermée [...] et toute situation est toujours sous la menace de sa propre clôture », et l'ouvert est « la co-présence de tous les territoires et de tous les êtres qui les habitent et les parcourent », de ce qui aussi, écrit-il ailleurs, « s'écarte, s'enfuit » : « Une hirondelle [...] est exactement comme une pensée que nous devrions avoir. »(1)

Jean-Christophe Bailly, Passer définir connecter infinir, dialogue avec Philippe Roux, Argol, 2014, 200 p., 29 €.

Cette note a été publiée sur Sitaudis le 17 novembre 2014.

___________________

1. Jean-Christophe Bailly, Le parti-pris des animaux, p. 33 (Bourgois, 2013).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-christophe bailly, passer définir connecter infinir | ![]() Facebook |

Facebook |

24/10/2014

Jacques Moulin, Portique, Dessins d'Ann Loubert

Portique : il s'agit de l'appareil de levage qui, sur des montants mobiles, permet de déplacer de lourdes charges... Dans ces cinq poèmes autour du portique, Jacques Moulin a abandonné jardins et oiseaux1) pour les quais des ports, les marchandises en conteneurs descendues des navires ou qui les rejoignent. Cependant, grâce à l'homonymie, apparaissent un instant les grues cendrées à côté des grues métalliques ; celles-ci, comme les oiseaux, cris(ss)ent par les poulies, appelant le grincement des mots, et toutes deux, de fer ou de chair, ont bec et cou et « même grégarité ». Mais l'une demeure dans la boue des quais quand l'autre s'élève dans le ciel pour migrer. C'est à un autre oiseau, l'albatros (« Il y a de l'albatros en lui »), que peut faire penser le portique, par sa taille et l'apparente maladresse de ses mouvements et c'est pourquoi, à son propos, Jacques Moulin reprend en partie un vers de Baudelaire, « Ses ailes de géant l'empêchent de sombrer ». Enfin, le bruit des poulies, les déplacements sur le quai du portique entraînent un nouveau rapprochement, cette fois entre métal et mouette : l'on entend « leur cri rauque dans le silence du poème. »

Parallèlement à l'opposition entre l'espace quasi immobile du travail des hommes et celui du déplacement des oiseaux, est construite une opposition temporelle par renvoi à Zénon, fondateur du stoïcisme : mot issu d'un mot grec signifiant "portique" — Zénon, selon la tradition, enseignait sous un portique —, et le philosophe, comme l'engin de levage fait grincer les poulies, a fait « grincer » les mots. Par ailleurs, le portique lève sur le quai de lourdes charges qui disparaissent vite de la vue, comme s'il s'en emparait pour les dévorer : il évoque ainsi le Minotaure ou le dragon, figures mythologiques des temps anciens. C'est à l'espace méditerranéen que renvoie encore le portique par sa forme, qui ressemble aux « colonnes grecques et arcs romains réunis » ; comme eux, il est voué à la destruction et à l'oubli ; il deviendra ruine et fait songer aux « ruines des portiques de Palmyre ».

Une autre relation analogique s'établit, cette fois entre les mouvements sur les quais, portique, grues, marchandises, et le poème qui se construit. L'appareil semble chercher les conteneurs comme on cherche les mots du poème — ou l'inverse ; le déplacement des boîtes s'opère et les quais se vident : métamorphose comme celle des mots qui ont trouvé leur place sur la page, ainsi « le poète est pontier portiqueur passeur de mots ». Un autre glissement peut s'observer du conteneur, « forme fixe », au poème et, de même que le conteneur est posé pour un temps sur le quai par le portique, le poème « pose des mots ».

Le lien le plus étroit entre portique et poème est peut-être celui du travail. Tous les mouvements sur les quais sont ceux des engins conduits par les hommes, « Tout ça trafique manœuvre s'empile », conteneurs avec leurs marchandises qui ont circulé sur les mers et maintenant amas sur le port, comme des rochers que bougerait un invisible Sisyphe. Quant au poète, Jacques Moulin l'assimile au palonnier et, alors que le « port est polyglotte », lui « cherche sa langue » ; les marchandises représentent le travail de transformation des choses du monde, incessant, et le poème s'efforce de restituer ce qu'est ce mouvement ; « C'est dans l'appui au quai qu'on parcourt le monde et reçoit son message », et qu'on peut tenter de le transmettre. La transmission, ici, évite très souvent l'ordre d'une syntaxe sage — sujet verbe complément... — : les choses sont là et sont nommées simplement nommées, au lecteur de les imaginer, « Bassins de mer au couchant mirages d'abbayes en mélancolie » ... À leur manière, les dessins d'Ann Loubert donnent à voir les mouvements sur les quais en laissant sa place à la rêverie.

Jacques Moulin, Portique, Dessins d'Ann Loubert, L'Atelier contemporain, 2014, 62 p., 10 €.

Recension publiée dans Sitaudis le 21 octobre

____________________________

(1) Voir récemment À vol d'oiseaux (2013), Comme un bruit de jardin (2014).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, portique, dessins d'ann loubert, port, quai, po§me | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2014

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute : recension

La vie moins une minute (vers d'un des poèmes) s'ouvre par une allusion au conte de Perrault, Barbe Bleue : c'est l'annonce de deux récits, vite mis en place et que l'on suit dans les trois parties du livre, celui d'une enfance dans une famille, celui d'une histoire amoureuse. Les deux récits, source d'autres histoires esquissées et presque aussitôt interrompues, s'entrecroisent, l'un appelant l'autre, au point qu'on ne peut toujours démêler les fils tant des éléments de l'un sont enchâssés dans l'autre.

Le conte de Barbe Bleue réapparaît de manière allusive avec l'introduction du placard, celui qui ne doit pas être ouvert, mais, parodie, si la narratrice pousse une porte, contrairement à l'épouse curieuse du conte, elle précise : « Avant de sortir, j'ai veillé à tout remettre en ordre ». Le conte est encore présent, avec insistance, par le rappel du contrat : « C'est un contrat, et si on le rompt on ne lèse que soi » ; et la contrainte, édictée ici par la narratrice, devient dans le couple une condition de son équilibre, et même de son existence : « Tu accepteras mes mystères et j'accepterai les tiens », la règle pouvant d'ailleurs être jouée: « je te dis rien, je te dis tout ». Le conte est également présent dans le récit de l'enfance, puisqu' « on invente des histoires pour les derniers petits », et c'est l'enfant qui réclame la suite de l'histoire avec son insatiable « et après ? ». La demande d'une suite de l'histoire se dit, peut se dire ailleurs, partout identique expression du désir de savoir : « What happens next ? » ; mais la formule "et après", reprise dans un autre contexte, signifie alors "qu'est-ce que ça fait ?", non plus tentative de se satisfaire mais mots de la désillusion. Enfin, le conte entre dans le récit amoureux avec le "Il était une fois", qui associe dans un poème Valentine et Sade ; dérision peut-être de la saint Valentin, et le divin marquis se trouve à l'aise puisqu'il est question de sodomie et de femmes dans les égouts.

Les éléments de récits, dispersés, seraient à associer par le lecteur, sans à vrai dire qu'il puisse reconstituer une histoire cohérente ; c'est heureux, nous ne sommes pas dans la représentation et il suffit de repérer des bribes, depuis les lieux communs revisités, attachés aux discours sur l'enfant — bébé a peur et a faim, mon enfant ne mange pas (« il faut manger si on ne veut pas finir crevée ») —, jusqu'à la présence de « maman », la découverte de la manière dont sont conçus les enfants, la passage de l'état de petite fille à l'adolescence et à l'amour. Rien de linéaire : si la narratrice semble revenir sur une enfance dans la seconde partie (titrée "Looping", donc suggérant un retour, un renversement de perspective) : « j'ai été cette petite fille solitaire », la dernière partie retourne à l'enfance, d'où vient le titre du livre : « l'enfant bascule, tête en avant / plus rien dire sinon la chute / la vie moins une minute ».

La sortie de l'enfance, c'est la rencontre de l'amour ? Sans doute mais, pas plus que ceux relatifs à l'enfance, les fragments d'une histoire amoureuse ne se prêtent à une reconstruction linéaire, ne serait-ce qu'à cause de la difficulté de passer, d'un poème à l'autre, d'un narrateur féminin à un narrateur masculin. Mais c'est surtout qu'aucun récit amoureux ne peut trouver un ordre sans réponses aux questions posées à la fin de la première partie : « Comment faire pour vivre ? [...] Comment faire pour vivre à deux ? » et « Comment (re)devenir 1 femme ». Il y aura donc l'amour réalisé (« j'ai fait tomber ma pudeur aux oubliettes »), les « amours déchues », l'amour-toujours, les étreintes (« prends-moi dans tes draps ») dont on ne peut dire qu'elles ne sont que corps en mouvement : « claquements et rythmes / éphémères et pourtant » ; il y a aussi le passage de « l'amour : un » à « maintenant il est deux » (p. 69), et l'ironique « belle comme un os à moelle ». Tout cela, brisé, elliptique, avec retours et contradictions, restitue quelque chose de la "vraie" vie, bien mieux qu'un récit ordonné.

Au désordre, aux croisements et superpositions des récits, il faut ajouter d'autres fils, par exemple celui des lectures qui s'introduisent dans les vers. On reconnaîtra par exemple le cimetière marin — associé aux vagues et aux varechs — ou Hawthorne avec la maison aux sept pignons, ou Liszt avec la rhapsodie en do, etc. On lira aussi, dans le poème qui ouvre la seconde partie, une manière d'hommage à Rimbaud : ici, le titre "Dingo" et le vers « Je commençai par les hallucinations olfactives », évoquent « L'histoire d'une de mes folies » et « Je m'habituai à l'hallucination simple » de "Alchimie du verbe". Autre rencontre ? On se souvient que, dans "Après le déluge", on lit « le sang coula, chez Barbe Bleue ». Une autre relation, celle-là constante, est celle à Lewis Carroll ; Marie de Quatrebarbes retrouve la grâce des énoncés nonsensiques, en faisant se succéder des vers que le lecteur ne peut assembler pour construire un sens, comme « si monsieur Smith voulait bien me la faire / du savon noir pour récurer » ; on verra là aussi une manière de poser la question du vers, mais laissons ce problème de côté. Nombreux aussi les énoncés dans lesquels s'introduit un vers qui rompt la lecture : « des plaisirs immédiats / elle joue son ombre / sont ceux de la chair et c'est tout /» (souligné par moi). D'autres ruptures contribuent à détruire, ou gêner, le rassemblement des bribes de récit, ce sont les jeux de mots de toutes sortes trop nombreux pour qu'on les rassemble ; jeu sur l'homophonie (« l'anneau se ressert autour du doigt », passage de "de ses seins" à dessin"), l'inversion (« fait des claques et des têtes à bulles »), la polysémie, y compris en anglais (« sheath », signifiant "préservatif" et "vagin"), la variation sonore (« ça décapite .../ ça décapote ... / çadécapsule »), etc.

Que conclure d'une lecture réjouissante ? La vie moins une minute confirme la maîtrise de la langue, le souci de construction d'un ensemble, le goût du récit et l'humour que l'on reconnaissait dans les livres précédents (1) de Marie de Quatrebarbes.

_______________________________________________

(1) Les pères fouettards me hantent toujours (Lanskine, 2012) et Transition pourrait être langue (Les Deux Siciles, 2013).

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute, Lanskine, 2014, 14 €

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, récit, enfance, amour, humour, jeux de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2014

Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec, images d'Elice Meng

L'écriture à quatre mains est possible sans une grande complicité de la part des auteurs : ils peuvent choisir de suivre une contrainte forte et c'est ce qui a été retenu pour l'écriture des vingt poèmes de Bel échec. L'un propose un texte, l'autre s'y introduit et ajoute des vers ; le premier intervient et transforme, ou non, son texte de départ, et ainsi de suite jusqu'à accord sur l'ensemble. L'attribution à chacun est aisée, l'un a barré ses vers et l'on reconnaîtra, par son usage personnel des deux points, qu'il s'agit d'Édith Azam. Jean-Christophe Bellevaux, de son côté, introduit dans ses vers des allusions diverses, littéraires (« l'éternité retrouvée », « ah que le temps vienne », « mon enfant ma sœur », « Poèmes bleus »), picturales (« l'Origine du monde »), à des chansons (« the show must go », chanson de Queen), etc., et use d'un vocabulaire propre à l'oral (par exemple, « un max », « on est cool »), deux pratiques étrangères, sauf erreur, à Édith Azam.

Les interventions touchent toujours d'abord le début des poèmes, puis n'importe quel endroit ; dans un seul cas, l'ajout d'Édith Azam ouvre un poème (le onzième) et prolonge ainsi le précédent :

Et puis qu'avons-nous fait ?

le vin la fatigue les cigarettes

sont des données objectives

qu'aurions-nous dû mieux faire ?

Le plus souvent, l'insertion dans le poème se fait après les premiers vers, puis dans le corps du poème, un mot ou un fragment étant repris ou glosé ; dans le premier poèmes, « feu » et « as-tu vu s'envoler [...] » entraînent « as-tu vu dans la nuit [...] », puis « brûlait » ; dans le poème 9, le vers « tout va, la pluie, l'absence, tout va bien » est prolongé par :

« tout va bien

tout s'en va

tout est perdu ;

très bien...

mais que l'échec au moins

on le tente au plus juste

oui

que l'échec humain soit :

notre plus bel échec. »

On peut se demander si, dans l'esprit d'Édith Azam, le fait de barrer ses vers n'était pas seulement une façon de les distinguer de ceux de Jean-Christophe Bellevaux, mais aussi une volonté de marquer une distance, un trouble vis-à-vis de son écriture. Ce qui est certain, c'est que le motif de l'échec parcourt l'ensemble du recueil.

Il y a d'abord l'idée d'ignorance des choses, le fait que l'on ne parvient pas à donner un sens à la vie que l'on mène, que la vie n'est que défaite puisque conduisant à la mort sans même qu'on puisse s'arrêter quelques instants et revivre par le souvenir des moments heureux : on perd tout, la mémoire s'enfuit et l'on ne peut qu'à peine revoir des « débris d'enfance / le vieux singe en peluche », toute continuité impossible. Abondent dans le texte les rêves de faire autre chose, d'être un autre, à travers des formulations comme "j'aurais voulu", "j'aimerais", "ce serait si beau", ou dans le vœu rimbaldien du nouveau, en partant « loin », dans un ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de définir, en inventant aussi des langages neufs pour dire les jours autrement. Mais rien ne semble permettre de sortir de l'enlisement qu'est la vie, et quelles que soient les solutions imaginées, les évasions tentées par l'alcool ou le cannabis, s'impose le vide dans une vie jugée « sans importance » — "vide" est un mot récurrent dans Bel échec. Rien ne peut combler le vide, pas même les questions que l'on se pose : elles ne peuvent être que répétées sans trouver de réponse, ainsi « Qui suis-je ? ». La tentation serait d'apprécier « le néant de la béatitude », la « douceur délicieuse du vide », mais comment sortir de ces oxymores ?

La langue n'est pas épargnée qui, elle aussi, « sombre [...] dans le vide », les mots seraient « indigents » et, dans un mouvement de rejet, l'un est prêt à tout abandonner : « foutez-moi le bagage des mots à la mer ». Mais cependant, seules les « singeries » qu'ils représentent donnent le moyen de surmonter la peur de vivre, la peur de la mort, et ce n'est pas un hasard si Jean-Christophe Bellevaux cite dans ses vers, sans guillemets, des fragments de littérature, si parallèlement Édith Azam continue d'écrire « afin de s'écarter / au mieux / de la vie trop étroite ».

On comprend ainsi le sens du titre Bel échec. S'il y a perte, si l'oubli dévore tout, si le quotidien n'est d'abord que heurts et larmes — « c'est gris je dois dire / pas même pastel ou aquarelle / juste gris ça fait pas envie » — il n'empêche qu'il faut toujours rester debout, durer, et se servir pour cela de « la ragouillasse de mots », et écrire puisque « nous ne pouvons pas mieux ».

Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec, images d'Elice Meng, Dernier Télégramme, 2014, 48 p., 10 €.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, jean-christophe bellevaux, bel échec, images d'elice meng, vide, néant, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2014

Aurélie Foglia, Gens de peine

On pourrait prendre le titre pour guide de lecture et l'on isolerait sans difficulté mots et fragments qui renvoient à l'extrême pauvreté, à la difficulté de vivre, à l'humiliation, à l'absence d'avenir : « les Bafoués », « Gens derniers », « Gens de rien », « ils crient misère ». Ces "gens de peine" seraient analogues à ceux dont La Bruyère écrivaient qu'« ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé. » (1) Si le sous-titre de cette première partie de Gens de peine, "Vies de" évoque les "Vies de saints", nulle individuation pourtant ; être "gens de rien" est le sort commun, et la catégorie inclut d'autres que les miséreux, longue liste qui, plus avant dans le livre commence dans la littérature avec Apollinaire, Corbière (gens de voyage, de mer) : « on les traite poètes de parasites » et comprend tous les sans nom, « noms nocturnes », « comédiens inconnus ». Le lecteur suivra jusqu'au bout ce motif de l'indifférenciation, les "gens" deviennent foule et coupent les têtes (« pâles comme reines »), acceptent la domination et se gardent de penser, « dans l'enchantement des chaînes ». Bref, « Gens norment » et personne n'y échappe : « Je suis compris dans la masse / d'un tous », et les gens, avec le temps, composent des « Milliards de myriades de morts ».

À ce motif s'en mêle un autre, autour de la question du nom, ce qui apparaît dans les trois autres sous-titres : "Les Dénommés", "Tailleurs de noms" et "Chez les hommonymes". Quels que soient les noms portés, tous disparaissent sans retour et « personne ne les appelle ». Des personnalités plus ou moins médiatiques portant des noms qui renvoient à autre chose qu'à la personne elle-même : Olivier Sibille (journaliste — la sibylle était prophétesse), Myriam Roman (professeure), Renaud Muselier (homme politique — la muselière bâillon) ; il n'y a aucune adéquation entre celle qui enseigne la littérature et son nom, et sont relevés des noms (tous "existent") qui mettent en évidence l'arbitraire de la dénomination des personnes (Négrier, Péan, Percepied, Bohème, Javelot, etc.) et, au moins apparemment, des lieux (Mondeville, Mouguerre, le marché des Enfants Rouges), les uns et les autres liés à l'histoire ; on peut compléter par Foglia, mot italien pour désigner la feuille. S'ajoutent des noms tirés de la littérature, Madame Malgloire (dans Les Misérables), Jean Trou Verbier (dans Le Drame de la vie de Novarina) ou la Cacanie (dans Musil), et au Jean Valjean de la fiction répond le Jean Grosjean écrivain.

L'homonymie de "Gens" et "Jean" entraîne des transformations variées, la fête du solstice d'été devenant la Saint-Gens, substitution visible dans un calligramme titré "Les Métamorphoses" où s'inscrivent sur la page les lettres dispersées de "Gens" et "Jean", "a" et "s" étant les seules lettres à la périphérie. Une saynète met en scène des Jean, numérotés de 0 à 7, puis apparaissent un 16, un 40, un 47593 : tous équivalents, Jean ou Gens « mènent des vies, / démènent des vies / surmènent des vies / se dévident ». Mais si le "je" ne se distingue pas de l'ensemble, "Gens" peut remplacer "je" — ou "il(s)", ou "tu" : « Gens comme Temps / est au singulier pluriel », et cette indifférenciation affirmée est visible dans les marques d'accord des verbes : à côté de « Gens ne s'appellent pas », « Gens jonglai » , et les personnes grammaticales peuvent se succéder : « Gens ne parle pas / en leur propre nom ». Cette sortie des règles en suscite d'autres, et "on" vaudra pour "nous" (« on vivotons »), "ils" pour "vous" ((« ils portez »), "nous" pour "ils" ((« Sous peu nous êtrons — et clamsent »), ici avec un mot-valise ("être" + "étron"), -ons pour la terminaison du futur.

Ces entorses à la grammaire s'accordent au désordre lié à ce que sont les "gens de peine" et au trouble introduit sur ce que sont les noms. À l'homonymie "Gens" / "Jean", répondent tout au long du texte de légères transformations dans les mots, par le changement d'une consonne : « comme les arbres perdent [...] comme les arbres pendent », ou d'une voyelle : « nous ne tombons pas [...] nous tombeaux », « Gens soucieux / Gens sociaux », etc., l'ajout ou la suppression d'une lettre dans une syllabe (« Gens copulent corpulents ») ou d'une syllabe dans un mot (« ânonnent-anonyment », « secrétaires-sectaires »), etc. On relèvera aussi les nombreuses allitérations (« Gens muets mutilés de mots ») et les vers dans lesquels un mot termine un groupe tout en commençant un autre (« Gens lambdas / se fondent dans la fourmilière / les enfourne »).

On voit par les quelques exemples retenus qu'avec les motifs de Gens de peine, jamais abandonnés, se construit un ensemble à la tonalité sombre. Les gens de peine et les autres parlent certes d'amour, mais si souvent « devant écran » pensent haine, guerre, mort ; ce n'est pas hasard si est évoquée la nécropole de Souains et les « corps couverts de boue ». Mais l'exergue emprunté à Vigny, vers de L'esprit pur , « Tous sont morts en laissant leur nom sans auréole », prévenait le lecteur.

Aurélie Foglia, Gens de peine, NOUS, 2014, 112 p., 12 €.

Article paru dans Sitaudis le 1er août 2014.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aurélie foglia, gens de peine, nom, norme, amour, haine | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2014

Edward Estlin Cummings, Paris, traduit par Jacques Demarcq : recension

Nombre d'artistes américains, après Gertrude Stein installée dès le début du XXe siècle, sont venus à Paris au cours des années 1920, et certains y ont vécu plus ou moins longtemps, d'Hemingway à Alexander Calder, qui s'installa ensuite en Touraine. Cummings (1894-1962) y est venu en 1917 quelques semaines, pendant la Première Guerre mondiale, y a vécu deux ans à partir de 1921 et y est retourné régulièrement ensuite. La quarantaine de textes (proses, poèmes — parfois partiellement en français —, article pour Vanity Fair et lettres) écrits à propos de la ville, de 1918 à 1957, dispersés dans plusieurs recueils, sont réunis dans ce livre et présentés de manière précise dans la postface de Jacques Demarcq. Ils sont accompagnés de neuf dessins (crayon ou encre), tracés entre 1917 et 1933.

Cummings distingue nettement, en 1926, un Paris pour touristes (qu'il désigne par "Paree", prononcé à l'anglaise) avec ses lieux obligés (Montmartre : « machine totalement dénuée d'intérêt servant à débarrasser les Anglo-Saxons de leur papier monnaie »), de la ville authentique ("Paname"), avec ses bistrots, la Foire aux pains d'épices (nommée ensuite Foire du Trône), les courses, le Cirque d'hiver, le Jardin du Luxembourg, les péniches et les bateaux-mouches, bref : « le profond, l'extraordinaire, le lumineux triomphe de la Vie même et d'une ville fondée sur la Vie ». En 1953, revenant sur ce qu'avait été Paris dans sa jeunesse, il y reconnaît le lieu de « la miraculeuse présence [...] d'êtres vivants [...] et où la beauté fleurissait dans ma vie comme une étoile. » C'est ce Paris qui est exploré dans sept chapitres regroupant des textes en ensembles : "Les Halles, le Marais", Montparnasse", Grands Boulevards, Pigalle", etc.

C'est surtout ce qui se passe quotidiennement dans la rue qui est retenu, mais certaines scènes singulières sont décrites. Par exemple, dans une lettre à sa mère, il rend compte avec humour des funérailles officielles de Joffre, regardant avec détachement ce qui se voulait solennel et, ainsi, tournant en dérision ce qui appartient à l'institution : « Tout le monde prenant le spectacle pour un pique-nique désordonné doublé d'un music-hall universel. » Il s'attache aux éléments d'une vie passée, totalement disparus aux États-Unis, comme les joueurs d'orgue de barbarie, ou « à / denfert l'hercule gras [qui] a étalé son tapis », ailleurs les enfants acrobates pour les passants ou ceux qui vendent des fleurs — « sautez dansez gamins hop suivez du doigt le rouge bleu blanc violet orange verd- /oyant ». Ce qu'il rejette fortement de son pays natal, l'argent édifié en unique valeur et le vide de la pensée, se lit dans une saynète, dialogue entre deux touristes américaines, riches et prétentieuses, dans un restaurant des Halles, avec mise en place du décor (« La scène se passe la nuit au Père Tranquille, dans le quartier des Halles. Des putains endormies. (etc.) » ; s'ajoute l'esquisse d'une américaine qui dépense « un fric incroyable ».

Cummings fréquente les expositions et un poème daté de 1920 évoque les peintres Picabia, Picasso, Matisse, Kandinsky, Cézanne ; mais il ne néglige pas les spectacle comme ceux des Folies-Bergères et il écrit, en 1926, pour la revue Vanity Fair un long éloge de Joséphine Baker dansant, en se moquant du moralisme des spectateurs. Il rapporte aussi des scènes plus intimes, avec Marie-Louise « aux jambes de reine » dont il dessine le visage ; il ne cache pas sa nostalgie de l'enfance, du temps aussi de la "Grande époque", celle du dadaïsme déjà dans le passé en 1923 ou de poètes selon son cœur comme Swinburne.

Regrouper des poèmes écrits au cours d'une quarantaine d'années aboutit à donner à lire des manières différentes d'écrire. À côté de proses et de poèmes de facture classique, le lecteur retrouvera au fil des pages les ruptures introduites par Cummings dans son écriture. Par exemple, il introduit ici un complément de lieu dans une parenthèse entre un pronom ("je") et le verbe, mais là, outre ce procédé qui contraint à revenir sur sa lecture, il introduit des coupes à l'intérieur même des mots — ce qui pose de redoutables difficultés au traducteur :

(the;mselve;s a:nd scr;a;tch-ing lousy full. of rain

beggars yaw:nstretchy:awn)

devient :

(le;s s;e gr,att-ant poux pleins.de.pluie mendiants

b:âillents'étirentb:âillent

Non pas seulement jeu, puisque le poème construit sur les articulations "quand... quand... alors", s'achève sur l'union, dans les mots, du couple : « nous / toi-avec-moi / autour de (moi)toi / d'un seul JeTu ».

Cette mise en pièces des règles morphologiques peut être plus forte, et les frontières de mots disparaissant dans :

and, b etw ee nch air st ott et er a thresillyold

WomanSellingBalloonS

traduit par

et, e ntr el esc ha ise sc lop in e lavieille idiote

QuiVendDesBallonS

Jacques Demarcq, traducteur déjà de plusieurs œuvres de Cummings(1), met en relation dans la postface des épisodes de la vie du poète avec les textes c'est apporter un éclairage utile pour comprendre ce qui peut être allusif dans les poèmes. En même temps, cela constitue une introduction à une écriture encore déconcertante pour bien des lecteurs. Ce Paris est un livre à lire et relire.

Edward Estlin Cummings, Paris, traduit de l'anglais et présenté par Jacques Demarcq, édition bilingue, Seghers, 2014, 158 p., 18 €.

Cette recension a paru dans Les Carnets d'eucharis, revue numérique dirigée par Nathalie Riera.

______________________

1. Récemment, Érotiques (Seghers, 2012) et 1x1 (La Nerthe, 2013)

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward estlin cummings, paris, traduit par jacques demarcq, scène de rue, peintre, joséhine baker, revue | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2014

Valère Novarina, L'organe du langage, c'est la main : note de lecture

Les entretiens conduits avec Novarina constituent le douzième volume publié dans la collection "Les Singuliers"; on en connaît le principe : un entretien avec un écrivain est accompagné d'extraits de son œuvre, d'une iconographie, et suivi d'une bibliographie, d'un index et d'une biographie (ici, l'auteur a préféré y substituer une chronologie de son activité depuis 1958). Les photographies de Novarina lui-même sont rares, remplacées par celles des acteurs et actrices de ses pièces, le plus souvent sur scène, et par des reproductions de pages de ses carnets de travail et de ses peintures, décor de pièces ou non. Parallèlement à l'écriture de pièces, Novarina a publié ses réflexions sur le théâtre — « Presque toujours un livre de réflexion succède à un livre d'action » (107) —, notamment dans les textes regroupés sous le titre Le théâtre des paroles (1989)). Le dialogue avec Marion Chénetier-Alev reprend toute la thématique qui gouverne son œuvre et en précise bien des points.

Le titre retenu peut paraître obscur si l'on oublie que Novarina est aussi peintre et que le corps, donc la main, est essentiel dans sa conception du théâtre et du langage. Quand il travaille à la construction d'un décor, il ne cherche pas à représenter telle ou telle figure, les matériaux viennent sur la toile comme si de l'encre était versée sur une feuille bougée en tous sens. La peinture dépend d'une certaine manière des mouvements du corps, de la main, ce qu'affirme Novarina : « Je commence à l'aveugle, puis je vois une scène apparaître. L'organe du langage, c'est la main. » (190) Qu'apparaissent alors des épisodes bibliques, comme le note Marion C.-A., est sans doute lié à la formation de Novarina pour qui, toujours, la lecture de la Bible « délie et délivre » (237) ; l'essentiel est peut-être que, dans le langage de la peinture comme dans la langue, ce n'est pas l'expression, ce qui est représenté qui importe, mais « la dynamique, la capture des forces » (211).

Cette idée de "forces" à faire émerger sous-tend ce qu'écrit Novarina à propos du langage. Il y a dans la langue, et pas seulement celle des lettrés, tout un fonds enfoui, inaudible, qui ressort par bribes dans tout discours : affleure quelque chose d'une histoire longue, celle de la succession des langues et de leur chevauchement, comme si rien ne se perdait complètement. Ainsi viendraient dans la parole aussi bien du latin, du grec que des langues du paléolithique et, ajoute Novarina, "des idiomes animaux" (218), et une mémoire non consciente serait transmise de génération en génération. Il s'agit bien de retrouver au théâtre ce qui semble à jamais perdu, quelque chose lié au cri, aux premières paroles du corps : « Nous avons à traverser la tempête verbale, réveiller des zones de langage qui n'avaient pas travaillé depuis notre âge de deux ans, de onze mois, d'un jour. » (127). La relation du langage au corps est aussi sans cesse répétée, et si forte, que Novarina l'associe au sang, insistant sur le « mouvement liquide de la phrase » (27). C'est ce statut particulier, en constant déséquilibre, peu maîtrisable qui fait que la langue est « un drame vivant » (244). La récurrence du lien entre langue, corps et drame est remarquable dans le dialogue avec Marion C.-A., affirmé dans la définition même de ce qu'est le théâtre, « un enclos où l'on vient voir le drame du langage, l'acte du langage sur les corps et dans l'espace » (27) et, plus avant, à propos d'Artaud, « La vraie scène du théâtre de la cruauté, c'est le langage » (49).

L'"acte du langage" consiste à réveiller le spectateur, à lui faire abandonner ce qui, dans la vie sociale, l'empêche d'être attentif à ce qu'il est, de vivre sans visière avec autrui — c'est l'un des rôles de la litanie au début d'une pièce : le sortir de son quotidien trop rassurant. C'est dire que le théâtre est un « lieu de la vérité et non pas du travestissement » (145). Novarina entend combattre « La mécanisation mentale. L'avancée du rouleau compresseur idéologique. L'empire de la mécanique communicationnelle. La dictée, la pétrification de tout. » (13) Programme ambitieux qui le place, comme il le revendique, dans la lignée de Brecht ; il rejette lui aussi la psychologie, la recherche de l'émotion et l'identification aux personnages : la scène doit être un « lieu de mue et de mutation » (46).

Ces exigences posent des problèmes complexes de mise en scène et une manière particulière de diriger les acteurs : une partie importante du livre est consacrée dans le détail à ces questions et il n'est guère possible de les résumer. Retenons que l'acteur est un « visage vide : une présence absente » (65), et que tout son effort consiste à parvenir à « sorte d'état non théâtral » (124). Ce qui conduit Novarina à la comparaison avec le prêtre qui nettoie l'autel avant la consécration ; alors, « il effectue une suite de gestes simples. Aucune psychologie. Absence d'homme. Il n'y a ni solennité spectaculaire ni ralentissement du temps. » (126) Retenons aussi que dans cette conception du théâtre « les acteurs donnent leur corps au livre » (135) — on lit une fois encore le lien entre langage, drame et corps.

Quand il est interrogé sur sa formation, Novarina répond : « Tout le monde peignait, dessinait et écrivait dans la famille » (237) ; c'est une aide précieuse, cela n'empêche pas de suivre dans les entretiens quelle énergie il a eue pour embrasser des modèles très différents, le théâtre Nô, le théâtre yiddish avec ses acteurs qui pratiquent le « chanté-parlé » (74), et le cirque, une des passions de son père qui l'emmena aussi voir Les Branquignols avec Louis de Funès, acteur exemplaire pour le « grand démontage du corps humain » (29). On cherche le fil de ses lectures, par exemple de La Fontaine, Mme Guyon et Bossuet : c'est encore le « savoir du corps » (229) qui les réunit. Il a commencé à étudier les écrits d'Artaud, avant de travailler avec Jean-Marc Villégier, Marcel Bozonnet, de rencontrer Carmelo Bene dans la maison d'édition, "Dramaturgie", de José Guinot, d'être soutenu par Lucien Attoun, Alain Trutat à France Culture où Marcel Maréchal enregistra L'Atelier volant. Il n'a jamais cessé d'écrire et il est bon de retourner à ses textes quand on lit ce propos : « Je n'ai jamais voulu faire du théâtre, j'ai déployé mes livres sur scène. » (135)

Valère Novarina, L'organe du langage, c'est la main, dialogue avec Marion Chénetier-Alev, Argol, 272 p., 29 €.

Note de lecture publiée dans Europe, mai 2014.

****************************************************************

Nathalie Riera, Sabine Péglion et Richard Skryzak

présenteront le n° 2 des Carnets d'eucharis

Lecture des écrivains publiés dans ce numéro

VENDREDI 16 MAI 2014

à 20 h

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, l'organe du langage, c'est la main, entretien, théâtre, mise en scène, peinture, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2014

Pier Paolo Pasolini, La Rage

Heureuse coïncidence de l'édition : la traduction de La Rabbia suit la publication de Sentir le grisou(1), de Georges Didi-Huberman, où l'on peut lire (p. 34-94) une analyse du film replacé dans l'œuvre de Pasolini. On pourra ainsi avec cette traduction précise mieux apprécier les enjeux du "cinéma de poésie" tel qu'il a été pensé et construit par le poète. Le texte de La Rabbia est en effet d'abord celui du film sorti en avril 1963 en Italie. L'été 1962, un producteur, Gastone Ferranti, a proposé à Pasolini de réaliser un montage documentaire à partir des archives d'un ciné-journal, "Mondo libero" ; le réalisateur a travaillé dès l'automne, visionnant 90000 mètres de pellicule, ajoutant des images filmées tirées des archives Italia-Urss et des photographies. Son but était d'utiliser ces images des années cinquante et de montrer ce qu'est l'idéologie de la normalité ; il y était parvenu puisque le producteur, comprenant parfaitement ce qui avait été fait, demanda à Giovannino Guareschi (l'auteur des Don Camillo) de proposer parallèlement un autre montage.

La préface de Roberto Chiesi (qui a dirigé un volume d'études sur le film) éclaire les circonstances de la création du film, les traducteurs ont ajouté des notes à propos des événements évoqués et, outre des passages non repris dans le film, ont publié un texte, Traitement, qui précise les intentions du cinéaste. Un constat : après la Seconde Guerre mondiale et le retour à la paix, « L'homme tend à s'assoupir dans sa propre normalité, il oublie de réfléchir sur soi » (15) ; il s'agit donc de créer un état d'urgence, de faire apparaître que la normalité dissimule la réalité de ce qui est autour de soi — « La normalité, ou notre catastrophe insue » (Sentir le grisou, p. 35). C'est là, pour Pasolini, la tâche des poètes, « ces champions de la rage intellectuelle » (15). Il s'est expliqué ailleurs sur « la rage du poète » (16), distinguant le révolutionnaire de l'enragé, distinction analysée par Didi-Huberman : « le révolutionnaire a pour but de substituer au système existant un autre système dont l'enragé a toutes les raisons de craindre qu'il restaurera ce que Pasolini nomme alors le "moralisme" et le "conventionnalisme" (...) de tout système établi. » (Sentir le grisou, p. 75)

Le montage des images repose ainsi sur une mise en cause de la notion de normalité, mise en cause fondée sur le refus de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la société divisée en maîtres et en esclaves : « De cette division naissent la tragédie et la mort. » (19) Le point de départ du travail est sans ambiguïté, Pasolini démonte et remonte les images d'actualités en suivant « [s]es raisons politiques et [s]son sentiment poétique » (23), politique et poésie indissociables. C'est pourquoi les textes qui accompagnent les images sont essentiels dans la stratégie du cinéaste, ils mettent en évidence que les images peuvent être regardées de différentes manières ; à la voix officielle, qui correspond à la voix du pouvoir, s'opposent une voix pour la prose et, la plus importante quantitativement, une voix pour la poésie, toutes deux critiques.

Les séquences portent sur des sujets variés, le retour des prisonniers et les camps de concentration, la naissance de l'Europe, la guerre de Corée, les manifestations anticommunistes au moment de l'invasion soviétique de la Hongrie, la libération de la Tunisie, du Togo, l'emploi de la bombe atomique... ; elles sont nombreuses à propos de la libération de Cuba et de la lutte pour l'indépendance en Algérie. Il s'agit toujours de fustiger la violence de la classe dominante, de proposer un message d'espoir contre cette domination ; par exemple à propos du racisme des colonialistes : « Gens de couleur, c'est en étant dans l'histoire / que l'homme n'a pas de couleur, 63 » et, avec une force propre à la poésie : « L'unique couleur de l'homme / est dans la joie de se confronter à sa propre obscurité, 56 ». Pour chaque séquence, la prose ou le poème défont le caractère "normal" de l'information ; ainsi, au moment de la naissance de la télévision (« une nouvelle arme a été inventée pour la diffusion de l'insincérité, du mensonge, du mauvais latin ! », 45), ou à propos de l'uniformisation des esprits dans la démocratie américaine (« La joie de l'Américain qui se sent identique à un autre million d'Américains dans l'amour et la démocratie : voilà la maladie du monde futur ! », 70).

Les séquences apparaissent selon un ordre précis analysé dans Sentir le grisou : indiquons seulement que les deux premiers vers du livre, refrain dans la séquence 1, posent d'emblée la question de la mémoire (« Le temps fut une lente victoire / qui vainquit les vainqueurs comme les vaincus » (25), et quant aux derniers vers, dans la bouche du cosmonaute Guerman Titov, ils indiquent une voie possible (« la Révolution veut une seule guerre, / celle dans les esprits / qui abandonnent au passé / les vieux sanglants chemins de la terre. » (111) — on sait qu'ensuite avec sa « mélancolie historique », selon l'expression d'Alain Badiou(2), Pasolini approfondira sa réflexion poétique sur l'Histoire. Ici, il affirme clairement à plusieurs reprises que la poésie ne peut en aucun cas être étrangère à ce qui se passe dans le monde. Les industriels, écrit-il, « deviennent poètes, à condition que la poésie n'ait pas de contenu » (67) : doit triompher la forme, c'est pourquoi « Le poète servile s'anéantit, rendant vains les problèmes et réduisant tout à la forme » (18). La forme au service du contenu explique les choix de Pasolini ; si une forme est jugée efficace, elle est reprise, comme par exemple celle adoptée par Éluard dans "Liberté" devient (1ère strophe, 94) :

Sur mes haillons souillés

sur ma nudité squelettique

sur ma mère gitane

sur mon père berger

j'écris ton nom.

Les questions que soulève pour nous La Rage concernent toujours la question de l'Histoire et la possibilité pour la poésie de penser le temps présent, sans imaginer une fin qui arriverait « quand l'industrie aura rendu inarrêtable le cycle de la production et de la consommation » (70).

______________________

1. Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou, Les Éditions de Minuit, 2014, 112 p.

2. Alain Badiou, "La lecture dialectique du poème", dans Europe, n° 947, mars 2008, "Pasolini", p. 41. Le numéro présente un ensemble passionnant sur l'œuvre de Pasolini.

Pier Paolo Pasolini, La Rage, traduit par Patrizia Atzei et Benoît Casas, préface de Roberto Chiesi, éditions NOUS, 2014, 128 p., 16 €.

Sitaudis a publié cette recension le 8 mai 2014.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, poésie et poliitqie, lutte des classes, maître, esclave, révolution | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2014

Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012 : recension

Il y a près de quarante ans que le premier livre de poèmes de Jean-Paul Michel a été publié (C'est une grave erreur que d'avoir des ancêtres forbans, 1975). Depuis, une œuvre complexe s'est construite, jalonnée de réflexions à propos de la poésie — pas seulement la sienne —, plus généralement de l'art, et la plus grande partie est réunie dans ce fort volume d'Écrits sur la poésie. Les textes sont d'origine variée : lettres, carnets, "conseils aux jeunes écrivains" (pour suivre une tradition bien établie), entretiens, études, préfaces, mais cette diversité et le passage du temps n'empêchent en rien une quasi permanence de la pensée, aussi bien pour ce que représente la poésie et l'art, la relation au monde que pour la permanence des références et la conduite de l'écriture.

D'entrée de jeu la poésie, l'art sont liés au vécu en ce qu'ils sont saisis comme seuls moyens de vivre « digne » dans le monde, et ce motif de la dignité est repris à différents moments, depuis l'affirmation forte quant au rapport entre poésie et langue (« la poésie est le seul usage digne de la parole », 55 ; souligné par Michel, comme dans les autres citations) jusqu'à, dans les dernières pages, la tâche à nouveau assignée à la poésie « de rendre à chaque chose, à chaque dieu, à chaque homme sa dignité » (283). Dans un hommage à Khaïr-Eddine, Michel définit la grandeur de ce poète par le fait qu'il aurait toujours su « appeler à l'insurrection de la dignité, de la liberté, de la beauté, de l'audace » (230). La dignité — estime, respect de soi-même — est une recherche individuelle, l'activité de création s'éloigne de tout projet de transformation du monde ; peu est dit explicitement à ce sujet, mais sans ambiguïté : il n'est que des « affirmations béates touchant demain » (138), et « la promesse d'une dignité pour tous [...] fut l'abaissement de tous, pas même le salut d'un seul » (137).

Bref, la poésie, l'art doivent « se défendre de la vulgarité du monde »(209), c'est-à-dire échapper au « sérieux du travail et de l'épargne », à tout ce qui rend acceptable l'angoisse de vivre, tout comme ils aident à dépasser les contraintes zoologiques (la faim, la peur, etc.), pour vivre le « sans mesure », le poétique, c'est-à-dire « trahir l'effroi, déployer le cérémonial, entrer dans le sacrifice » (180). On reconnaît là des éléments de la pensée de Bataille, l'un de ceux qui, pour Michel, ont su affronter "l'impossible" et considérer qu'il fallait vivre dans le défi, le dépassement de soi pour, enfin, se « connaître inconnu de soi » (230), pour comprendre que l'on écrit « contre ce que l'on est » (33). Reviennent au fil des réflexions les noms des figures idéales, choisies, de ceux pour qui écrire engageait tout l'être, poètes ou philosophes, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Hopkins, Mallarmé, auxquels s'ajoutent dans une liste Héraclite, Socrate, Dante, Shakespeare, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoïevski. C'est la réunion de ceux qui se sont arrachés à la « vie inessentielle » (10), « figures éblouissantes » (94), vrais « saints » (98) dans l'histoire de la pensée.