15/12/2019

Claude Dourguin, Paysages avec figure : recension

Dans ses écrits sur la peinture, Claude Dourguin a parfois décrit l’« esquisse narrative » de certains tableaux titrés Paysage avec figures, elle choisit ici de retenir des paysages qui, tous, sont des « révélateurs », « cristallisent (...) goûts et affections », habités par une figure, celle du compagnon disparu qui n’apparaît que sous la forme "il" ou partie du "on". Aucune hiérarchie entre les lieux n’est établie ; même si prédominent mer et montagne, ce qui importe est la possibilité de découvrir, apprendre — donc vivre —, et aussi de sortir du temps, de la durée quotidienne, chaque paysage devenant une « réserve imaginaire ».

En 1951, la sculptrice Barbara Hepworth disait à propos de Saint-Ives, en Cornouailles, où elle vivait, « Je fais partie du pays, un paysage marin dont les origines remontent à des centaines de milliers d’années » ; c’est un sentiment analogue qu’éprouve Claude Dourguin dans ce lieu où elle retrouve maintes traces d’un passé ancien, y revivant « la rumeur puissante qui hante le cycle arthurien » et, en même temps, le village a été construit de sorte à prendre une forme favorable pour le regard, où « les collines (...) font amphithéâtre pour observer la mer de près ». On peut être là dans le présent, dans le partage et, cependant, dans un autre temps.

L’émotion d’être, ensemble, « sans âge, relié à quelque chose de très ancien », naît également loin de la mer, dans un autre village. Il est une constante dans ce qui fait aller ailleurs — le lieu du retour à la vie "normale" n’est jamais nommé —, c’est la certitude qu’à chaque fois les heures s’émancipent de l’horloge », que rien ne peut rappeler ce qui, justement, oblige à tenir compte du temps, au fait que vivre dans une société exige une présence. Tous les paysages évoqués, parcourus à un moment ou à un autre en couple, ont permis de saisir le vif des choses du monde. À Naples, par exemple, outre la mer « dont la vue est toujours réconfortante », le visiteur s’arrête à l’un des multiples étals aux poissons pour leur « beauté simple, profuse, offerte, composition sans façon du quotidien » ; la beauté des choses de la nature — arbres, eaux, ciels — est sans cesser remarquée, décrite, et l’est aussi ce qui modifie les connaissances, change la manière de regarder le monde. Dans la vallée du Layon, avec la visite du moulin cavier de Thouancé, est « retrouvée l’humeur franche de qui parcourt, observe, mesure, analyse, comprend le paysage et lui donne sens », donc ce qui permet de vivre en harmonie avec lui. Cette harmonie ne nécessite pas toujours la variété des formes naturelles, elle naît également de la traversée du désert glacé russe quand il n’y a « nul obstacle ni présence, rien pour la [= la vue] limiter » ; alors, « espace et temps [sont] souverains, formes d’ici-bas dans leur nudité ». Paradoxe apparent : l’unité du lieu s’impose comme celle de la haute montagne quand, après un « passage ingrat », on connaît la « blancheur de révélation » de la neige. L’unité n’est pas donnée, il a fallu « s’être colleté au rocher », avoir « surmonté les moraines, bataillé », et les étals napolitains exigent un apprentissage du regard pour être perçus comme offerts.

Quels que soient les lieux parcourus, ils sont ouverture vers autre chose, parfois même ils contiennent un autre paysage ; ainsi, à partir d’une certaine dimension la forêt devient semblable à la mer (« la futaie (...) comme une mer », « on voyage en forêt comme on s’embarque pour la haute mer »), toute limite pour la vue disparaissant. Les paysages sont tremplin vers un ailleurs, l’un présente le « sortilège d’une métamorphose », l’autre, la haute montagne, fait entrer « dans un univers autre où s’opèrerait une transsubstantiation des matières ». Ils appellent aussi les souvenirs et suscitent des rêveries ; un jour, quand on s’égare dans la neige et passe la nuit près d’un feu de branchages, alors « le monde [... est] poreux au rêve, [ouvre] à la littérature et vice versa ». Certes, la nature est toujours bien présente avec par exemple, à l’île de Batz, une flore et une « faune locales (...) exceptionnelles » ou, ailleurs, avec le plaisir d’« affronter le froid et se mêler aux arbres » ; cependant la traversée du monde « jamais ne se détache vraiment des œuvres ».

Rien dans Paysages avec figure qui évoque une anthologie, mais quelques citations et des allusions suffisent au lecteur pour qu’il accompagne le mouvement du paysage aux textes, à la peinture, à la musique même. La mer, la Bretagne très présente, font apparaître Corbière, Gracq, on suit les chemins de Nerval dans le Valois et la montagne a une « unité monumentale, claudélienne » ; on se souvient ici et là de Follain, de Supervielle, de Baudelaire, de Rimbaud, de Valéry, et l’on cherche dans sa mémoire tel tableau de Klee, de Whistler, de Turner, de Constable, on retrouve un fragment du Samson et Dalila de Saint-Saëns ; etc. — une seule exception, dans le désert de l’Asie centrale, « nulle peinture, nul poème, nulle œuvre littéraire (...) ne venait (...) répondre » aux rêveries. Pour en rester aux citations, Claude Dourguin a choisi en épigraphe un fragment d’un poème de Hölderlin ("En bleu adorable") dans la traduction de du Bouchet : « Riche en mérites, mais poétiquement toujours, / Sur terre habite l’homme » : c’est, elliptiquement, énoncer un principe de vie, que l’on reconnaît d’un bout à l’autre de ses parcours.

Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, 144 p., 17 €. Cette note d lecture a été publiée par Sitaudis le 15 novembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2019

Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés d'Alberto Caeiro : recension

Alberto Caeiro n’est pas le premier, en septembre 1914, d’une longue liste d’hétéronymes de Pessoa, mais il est présenté comme le « Maître ». Ce personnage fictif, « blond clair yeux bleus », « peu instruit », serait né à Lisbonne en 1869, aurait vécu à la campagne, puis serait revenu dans la capitale du Portugal pour y mourir de la tuberculose (comme le père du poète) en 1915. Pessoa en fait l’auteur du Gardeur de troupeaux, d’un journal, Le Berger amoureux et, avant de mourir, des Poèmes jamais assemblés. Comme l’écrivait le "berger", ces derniers poèmes refusent les correspondances du symbolisme et ce qu’elles impliquent et prônent la nécessité de voir les choses telles qu’elles sont.

Il faut, d’abord, accepter ce qui est visible, c’est-à-dire la réalité devant soi, et donc ne pas « exiger du monde qu’il soit autre chose que le monde », monde qui n’a pas besoin de nous pour exister, qui est extérieur à nous, mais auquel nous appartenons comme toutes les choses. Cette acceptation évite des dépenses d’énergie inutiles : si la pluie est présente, ou le soleil, il ne sert à rien de les refuser, et les accueillir pour ce qu’ils sont agrémente la vie. Alors, tenter de changer le réel est contraire à la nature, il faut toujours « laisser vivre le monde extérieur et l’humanité naturelle ». Cette absence d’intervention vaut dans tous les domaines, y compris celui des sentiments amoureux, « Je n’ai pas été aimé pour une seule et bonne raison, / Parce que je n’ai pas été aimé ».

Il n’y a cependant pas à reprendre le point de vue de Cioran — ce serait un inconvénient d’être né ; être vivant permet au contraire d’apprécier le réel, d’ « écouter passer le vent », de regarder les choses et d’être heureux qu’elles soient ce qu’elles sont. Ce n’est pas parce que les choses du monde, fleurs ou arbres, sont "belles" qu’elles peuvent être appréciées, aimées, mais elles le sont plus simplement du fait qu’elles sont fleurs ou arbres. Aucune hiérarchie dans la nature, l’homme n’a pas à classer les éléments par rapport à lui, seulement à constater qu’il est différent de la pierre ou de l’arbre, et Caeiro insiste sur ce point : « Je ne sais pas ce qui est plus ou ce qui est moins » ; qu’il écrive des poèmes est un aspect de cette différence, rien de plus. Entre deux humains, c’est ce qui se passe entre leur naissance et leur mort qui les différencie : la manière dont chacun a saisi le réel est unique, non reproductible, et c’est cela qui forme l’identité de chacun.

La vie, en effet, ne peut être évaluée que d’après la capacité à voir le réel et non par l’accumulation de biens ou la reconnaissance publique, ni même par le fait d’être « en paix avec [sa] conscience ». Alberto Caeiro se définit lui-même comme regardant les choses, sans intervenir sur ce qu’elles sont ; ce qui n’est plus devant ses yeux n’existe plus Aussi est-il sans intérêt de déborder de l’instant présent, de penser ce qui est à venir puisque hors de notre connaissance ou de regretter le passé puisqu’il n’est plus modifiable. De là, « Préoccupons-nous seulement de l’endroit où nous sommes. » La conséquence est claire : vouloir changer les choses et « inventer la machine à bonheur », c’est aller contre la nature ; il est exclu alors de chercher à transformer la société, tout en sachant que la « souffrance sociale » existe, Caeiro la constatant écrit, « J’accepte l’injustice comme j’accepte qu’une pierre ne soit pas ronde ». Le choix est plus général et se formule ainsi, « Ce qui doit être est ce qui n’existe pas ».

Le contenu des poèmes de Caeiro, ici comme dans Le gardeur de troupeaux, s’oppose totalement aux idées de son temps sur la poésie, précisément au symbolisme. En effet, si rien n’existe en dehors de la « réalité immédiate », toute interprétation du monde est nulle, « Tout est défini, tout est limité, tout est choses ». On distingue donc les choses concrètes, que l’on peut voir et toucher, de ce qui est nommé mais n’appartient pas à l’ensemble des choses ; "printemps" est un mot pour désigner une "saison", « c’est une façon de parler », tout comme le vocabulaire de la renaissance du printemps. Le poète refuse du même coup toute personnification, l’eau n’est pas ma sœur, « si elle est eau, autant l’appeler eau » ; il rejette les correspondances entre les choses, la métaphore ou l’analogie, toutes les figures qui ne sont que trahison de la réalité. Une fois pour toutes, une chose « n’est rien d’autre que ce qu’elle est ».

Il faudrait relire ces Poèmes jamais assemblés avec le premier livre de Caeiro pour comprendre les objectifs de Pessoa, le rejet du symbolisme étant un aspect de sa poétique. Ce qui est clair, c’est que le primat de l’immédiat, du visible n’a pas grand-chose à voir, comme cela est parfois écrit, avec la phénoménologie dans ses versions nées après Husserl.

Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés, traduction collective, éditions unes, 56 p., 16 € ; Cette note de lecture a été publié par Sitaudis le 30 octobre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poèmes jamais assemblés d'alberto caeiro | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2019

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim : recension

![Autobiographies de la faim[1].jpg](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/02/02/975556764.jpg)

Le pluriel du titre intrigue d’emblée le lecteur, il oriente vers une pluralité de récits ; il s’agit plutôt du récit d’une vie qui ne suit pas du tout l’ordre chronologique, construit à partir de figures (la mère, le père, la narratrice) et de thèmes (la faim, la mort, la folie, l’absence, la mémoire) qui se mêlent, s’emmêlent, laissés de côté et repris, ce que la narratrice indique : « Je ne sais pas très bien où je suis. / Entre quoi et qui. / Entre le vif et le mort. / Entre le je et le tu. / Entre ici et plus loin. » La multiplication des points de vue, le fait de divaguer — ce verbe est présent dans le texte — n’empêchent pas de proposer un ordre, et le livre est divisé en 9 chapitres, chacun avec une dominante ; dans tous, l’écriture privilégie la brièveté des paragraphes, la rareté des développements, parti-pris justifié : « J’essaie d’expliquer que j’écris de la prose poétique ».

L’homophonie faim / fin est en relation avec le couple père / mère. La mère considérait que son rôle était d’apaiser la faim, signe de la pauvreté, des membres de la famille, en préparant notamment des viandes blanches ; l’ingestion de nourriture a aussi pour la mère une fonction qui relève de la superstition, celle d’éloigner la mort en maintenant le corps en bonne santé. Elle termine cependant sa vie très amaigrie, nourrie parfois à la cuillère par sa fille : pas de faim à satisfaire dans ses derniers jours. À l’inverse, le père apparaît comme un personnage qui s’emplit de nourriture. Il n’a cessé de manger, en dehors de toute faim, ce qui est relaté à certains moments avec dérision, père et fille à la fête foraine allant « déguster une barbe à papa ». Boulimie qui aboutit à la maladie : un passage du livre est noté en majuscules pour imiter le bruit que l’on entend lors du déroulement d’une IRM, « PAPA PAPA (...) PAS À PAS (...) PAS D’PAPA », et la maladie s’achève par la fin, le père si gros devient « invisible », sa fille ne gardant de lui « qu’une ceinture très longue », c’est-à-dire une « Ceinture de l’absence ». Ces fins liées à leur manière à la faim exigent du temps pour être racontées, objet chacune d’une histoire complexe, faite de relations à autrui, de sentiments ; à l’inverse, la mort du chat tient en peu de mots : « il est né, il a grandi, il est mort ».

Se souvenir des jours anciens, ceux de l’enfance, de la vie du père, paraît à la narratrice émouvant, heureux même, pourtant elle se laisse aller à dire devant des amis, « la mémoire pue ». La proposition paraîtrait incompréhensible si n’était pas ajouté que la mémoire retenait les odeurs : celles de nourriture reporte à l’enfance et à toutes les nourritures refusées. Il y a sans cesse ce double mouvement dans le livre, d’un élan du côté de la vie et un refus : mouvement du dedans au dehors. D’où : « l’amnésie sent bon ». Ces hésitations sont remarquables lorsqu’il s’agit pour la narratrice de se situer dans le monde où, précisément, elle ne peut trouver un équilibre : « Tu as en toi cette envie. Tout défaire. / Disparaître. / Mais aussi le puissant désir de poursuivre. » Cette difficulté d’être dans le lieu présent est exprimée à d’autres endroits du texte et, fortement aussi, celle de se situer en tant que personne reconnaissable par son nom, comme si elle n’avait pas d’origine — « Mon nom, je ne sais pas de quel pays il vient. / Ni mon prénom. » —, comme si elle ne savait plus que l’un et l’autre étaient venus du père et de la mère.

Ces pertes conduisent à une fascination de la narratrice pour la folie — elle écrit sur le sujet —, état dans lequel rien du réel n’est assuré, où plus rien n’est partageable. Elle rapporte un épisode de sa vie où les repères habituels avaient disparu : elle reconnaissait en divers lieux un être cher, sans d’ailleurs chercher à le rejoindre, jusqu’à ce que l’inconnu soit vu comme tel, « cette vision n’était qu’une manière de refuser la disparition qui avait eu lieu, vraiment. » Anecdote parallèle : à la suite d’un accident, elle passe un bref moment pour morte auprès de sa mère et il lui faut ensuite vivre, difficilement, cette « annonce de [sa] mort possible. » Il y a souvent dans Autobiographies de la faim des échappées hors de la raison, ainsi les rêves de la narratrice dans une langue qui lui est inconnue : une divagation parmi d’autres. Tout se passe comme s’il fallait toujours vivre avec des tentations contraires, inconciliables, vouloir « invisibilité, enfermement, détachement. Et retour à la maison » ; ce qui, peut-être, explique la fréquence des homophonies : chaque fois deux mots qui ne peuvent être un malgré l’identité sonore ; à côté de faim/fin, on lira « neige des corps. Au lieu de neige décor », « voie/voix », et très proches phoniquement avide de vide, vent /ventre. « Quelle fin aura cette histoire ? », se demande la narratrice dans les premières pages ; le lecteur comprend à la lire que l’écriture ne peut s’interrompre.

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim, éditions Rhubarbe, 2019, 82 p., 8 €. Cette note de lecture a été publié sur Sitaudis le 23 octobre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

20/11/2019

Eugène Guillevic, Écrits intimes, Carnet, cahier, feuillets 1929-1938 : recension

Guillevic a tenu des cahiers de manière discontinue et pendant une période limitée. Il commence le premier le 27 janvier 1929, écrit irrégulièrement à partir de mai et les notes sont rares jusqu’en janvier 1931 ; le second cahier couvre une période très courte, du 9 août au 1er septembre 1935 et le dernier ensemble, sous le titre "Lieux communs", non daté, rassemble des feuillets sans doute rédigés entre 1935 et 1938. Michael Brophy, dans sa lecture précise, reconnaît dans ces écrits une « période capitale de germination et d’émergence » : Guillevic doute de lui-même mais, en même temps, se construit par la lecture, en estimant dans la poésie et dans la peinture ce qui lui est proche ou ce qu’il éloigne : il s’agit bien d’un temps de formation.

Les notations sur l’écriture même des Cahiers éclairent sur le rôle essentiel qu’ils avaient pour leur auteur. Elles l’aident à « clarifier sa pensée », à réfléchir à propos de ses lectures et échanges, également à prendre des notes qui trouveront un usage dans sa poésie, enfin elles sont aussi « un certain miroir de [sa] vie. » En effet, Guillevic exprime à plusieurs reprises sa croyance en Dieu et implore son secours (« mon Dieu, ayez pitié de moi (...) de ma misère, de ma sécheresse, de mon vide, de mon vice ») et celui de la Vierge, il écrit des poèmes religieux ("Mon Dieu, si plus tard", "Gloire") et dit sa foi (« [je] prie beaucoup et je suis pur »).

Il revient aussi souvent sur ses doutes quant à la valeur de sa poésie, qu’il considère de manière négative ; ainsi à propos d’une esquisse de poème, il écrit « Pauvre nullité ! » ou, relisant des pièces et se comparant à Rimbaud : « nuls, nuls. Des mots, mais aucun courant » ; il recopie des vers qu’il juge sans intérêt : « "Alpes" Neige dangereuse / Tu me parles d’aventure / Et je ne suis pas fait pour ça ». Le doute se maintient dans le second cahier et il pense « ne pas pouvoir faire quelque chose de grand ». Dans le même temps il affirme ses qualités. Il se veut « frère » de Rilke et — nous sommes en 1929 — considère qu’il remplacera Rimbaud comme modèle, sûr de lui : « Je crois que mon vers est neuf » et « J’apporte une nouvelle poésie ».

Ce qui ne varie pas, ce sont les modèles qu’il se donne, et d’abord Claudel et Rilke ; il vante la simplicité, la vérité, le caractère vivant du premier, « aussi près que possible de la vraie prononciation », qualités au centre de sa recherche ; l’influence est si forte qu’il en vient à ne pas le lire trop assidûment à cause de « l’emprise de son vers ». Il se sent proche de Rilke, dont il lit et relit les Cahiers de Malte Laurids Brigge, séduit probablement par la forme de journal du livre ; il apprécie Trakl, dont il traduira beaucoup plus tard quelques poèmes. Ce lecteur exigeant rejette Verlaine, pour lui « trop facile » ; il revient sur son refus dans les Lieux communs, qualifiant l’œuvre de « veulerie » et de « bassesse », violence dans le jugement peut-être liée à l’attitude de Verlaine vis-à-vis de la société ; inversement il loue sans réserve Barrès, « grand homme (...) homme inquiet qui cherche ».

Guillevic est lui-même un homme qui cherche sa voie et, s’il n’atteint pas dans les poèmes recopiés dans les carnets le but souhaité, il ne cesse de répéter que seules la poésie et la création l’intéressent. Son souci, dans son écriture, est de parvenir comme ses modèles à traduire une connaissance de l’homme et du monde ; il s’agit toujours de « libérer la matière (...) lourde, compacte, souffrante », les poèmes devant renvoyer à la réalité, « c’est-à-dire à ce qui est extérieur à eux ». Ce renvoi est à ses yeux réussi ils échappent au temps, et Guillevic développe longuement cette idée en opposant la poésie au roman qui, sauf exception, n’est qu’un document, donc un genre faux ; il cite d’ailleurs des poètes qui, selon lui, sont trop influencés par le roman, comme Patrice de la Tour du Pin et Michaux.

Peu importe que les théorisations de Guillevic ne soient pas toujours convaincantes, ce qui apparaît c’est la conviction qu’il est nécessaire de travailler sans cesse — surtout « dans la solitude » — pour parvenir à créer quelque chose « d’original ». Pour être lui-même aussi : l’écriture des carnets a une fonction thérapeutique en ceci qu’il met sur le papier les éléments d’un projet et c’est là sa « meilleure arme contre la folie menaçante », folie qu’il sent rôder. On lira la trace de l’effort de Guillevic construire son équilibre dans le fac-similé des deux carnets, reproduits en fin de volume, avant la note biographique de Lucie Albertini-Guillevic.

Guillevic, Écrits intimes, Carnet, cahier, feuillets 1929-1938, édition Michaël Brophy, L’Atelier contemporain, 2019, 144 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée sur Libr-critique le 27 octobre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2019

Étienne Paulin, Là : recension

Là compte 43 poèmes en vers libres, dont les 9 derniers, très courts, sont réunis sous le titre "Séquelles" au sens de séries, et s’ajoute un poème en prose. La variété des titres ("Sans réponse", "Roulis", "Allons", "Pesée", "Un carillon", etc.), pour le début, comme la brièveté des textes, laisseraient penser à un regroupement un peu désordonné, mais des motifs récurrents et des constantes dans l’écriture apparaissent vite au lecteur et assurent une forte unité au livre. Ainsi, même la citation de Jean Tortel en épigraphe, « Mais ces noirs graffitis / Sont les restes d’un feu », a un écho dans des vers où la musique « dans le désordre et l’amour absolus /(...) arrive à voir le feu ». Aussi les souvenirs, l’enfance ont-ils une grande place tout comme ce que peut être une poésie qui s’en préoccupe — qu’est le réel ?

Dans le premier poème est évoqué un souvenir qui peut sembler insignifiant, celui de « tommettes / dans les masures », et son peu d’importance est souligné, « nul ne remue / nul ne revoit ce genre / de souvenirs » ; pourtant, plus avant dans le livre, on lit « je me souviens des carrelages ». Ce sont ces riens qui font l’essentiel des vies de chacun, « des riens qu’on a laissés », souvenirs qui surgissent ici de l’enfance. L’irruption du passé dans le présent n’est pas toujours choisie et ce n’est la plupart du temps que sous forme de bribes plus ou moins liées, dans le plus grand désordre, et parfois indistinctes, parfois non nommables précisément, mais qui se sont cependant maintenues un peu hors du temps et d’un lieu, : « enfant il y avait / des lumières et des lumières ».

Ce qui charpente l’ensemble du livre, ce sont toutes les notations à propos des petites choses de la vie, de ce qui échappe la plupart du temps au regard, de ce que l’on oublie parce que sans importance, et qui revient pourtant à la mémoire, et c’est d’ailleurs l’attention de Rimbaud à des moments minuscules que retient Étienne Paulin : il se souvient d’un poème, "Au cabaret Vert", en écrivant « un jour de tartine de beurre / et de plat colorié comme au Cabaret Vert*. Ce qui importe, ce ne sont pas les "grandes" actions ou prétendues telles, mais « les deux v du mot vivre », et vivre c’est accepter de connaître un mélange d’éléments de nature diverse, « des fêlures et des fées », certainement pas la stabilité.

Il y a dans cette poésie un refus de se payer de mots, la vie n’est ni réussie ni un échec : « on essaie on fréquente / on va vers on croit voir », et l’on réagit à ce qui se passe. "Là", c’est devant moi, devant vous, ce qui survient, inattendu : un accident, c’est « là soudain », « là malgré », « c’est là / c’est là que ça », et le passant renversé, la sirène de l’ambulance, c’est ce qui rompt l’ordre des jours, un « accident soudain qui nous rassemble », qui fait craindre pour l’aimée/l’aimé. La vie est composée de désordres à accueillir comme tels, d’émotions venues de l’art, ici de la musique, avec l’écoute de l’avant dernière sonate de Schubert "D 959" (titre d’un poème) : « c’est un frisson immense parmi les choses tristes ». Cependant, ce qui est vécu, et plus encore les souvenirs, sont plus ou moins voués à l’oubli, « on ne peut pas revoir / à moins d’un poème / qui serait pour toi le seul ».

Que reste-t-il des jours si rien n’en est écrit, qui puisse être transmis ? Le poème, « son rêve est de tendre vers toi » : les mots ne sont que « feuilles mortes » s’ils ne sont pas lus, entendus par l’Autre. L’écriture peut être comparée à ce qui se passe quand le carillon de la mercerie se fait entendre, alors « j’entends son timbre / voilà j’arrive » ; il y a cependant une différence : « parfois le chant est là / mais rien pour le savoir ». Et comment fixer quelque chose du chaos qu’est toute vie ? Étienne Paulin écrit « je me souviens des carrelages / et de l’odeur », et ajoute aussitôt « — ah non / déjà j’invente ». La difficulté consiste à restituer quelque chose du vécu, le réel étant fuyant, souvent inatteignable par les mots — sans (trop) d’invention superflue, "L’art du réel" (titre d’un poème) ne pouvant aboutir à écrire « les crocodiles s’embrasseront ». Cette difficulté est abordée dans le poème en prose : « oui, j’ai peur de la phrase, de la pensée, de l’ordre. »

Pour que le chant "tienne", pour reprendre Étienne Paulin, il ne faut pas seulement la récurrence des motifs mais aussi des formes en accord avec ces motifs. Ils sont nombreux dans Là. Le lecteur relèvera au long du livre l’emploi de paronomases (pesée / pensée — les deux mots ayant le même étymon latin —, arrive / arrime) et de mots en écho (pend / pende, fêlures / fées, fragments / sarments, bondir / rebondi), des allitérations (« mille matins du monde / moulés »). Le vocabulaire est d’une grande simplicité et les mots d’usage plus restreint sont d’autant mieux aisément repérés, comme rai de jour, méfaire, ponceau ; on fait la même remarque pour la syntaxe, très régulière, ce qui met en valeur les ellipses, comme dans « deux colibris / ont tout vu // et pépient comme si rien ».

Une voix singulière qui, dans Là comme dans les livres précédents, explore les riens qui font la vie, son déséquilibre et sa plénitude.

* Voir : Rimbaud, "Au cabaret Vert" : « la fille aux tétons énormes [...] Rieuse, m’apporta des tartines de beurre, / Du jambon tiède, dans un plat colorié ».

Étienne Paulin, Là, Gallimard, 72 p., 10, 50 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 18 octobre 2019.

.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

06/11/2019

La revue de belles-lettres : recension

Le lecteur de cette livraison ne se plaindra pas de l’abondance des traductions de l’allemand : la connaissance des poètes de langue allemande reste faible en France, limitée à quelques noms pour la plupart des lecteurs*. Erika Burkart (1922-2010), poétesse alémanique dont quelques poèmes ouvrent le numéro, a été traduite, mais en Suisse (Minute de silence, 1991, Mouvement lent, 2005). Ici sont donnés, traduits par Marion Graf, des poèmes des jours et des saisons, de l’écoute de l’autre, du regard attentif dans la nature, « Dans les chemins où verdit aujourd’hui la semence d’hiver, / je vois, je vais / par des sentiers creusés sous la terre, / je suis les nuages, je me souviens des pierres, / je perds des mots, je trouve un mot. » Konrad Bayer (1932-1964), membre du Wiener Gruppe, n’est malheureusement pas encore disponible en français — il l’est en anglais ; Lucie Taieb donne à lire quatre proses, chaque fois récit d’une étrange vie en raccourci. Catherine Fagnot a traduit récemment — Délai de grâce, 2018 — des histoires brèves d’Adelheid Duvanel (1936-1966) qui, comme ici, présentent des personnages pas du tout adaptés au chaos du monde. On lira aussi Martin Bieri (né en 1977 ; traduction Marina Skolova) et ses poèmes autour des nuages, ceux des peintres, ceux des photographes, les « nuages de guerre » à Berlin où vivait Schönberg, les nuages de toute l’industrie, ceux sur la scène du théâtre créés par les machinistes — et autour de la transformation rêvée du "je", personnage devenu « trace » et circulant partout mais, dit-il, « jamais je ne me vis / ainsi : en nuage ».

Rut Plouda (née en 1948) écrit dans une langue minoritaire, le vallader, langue romanche parlée dans le canton des Grisons. Traduits par Walter Rosselli, ses poèmes explorent des couleurs, comme celle des coquelicots, « mots rouges, offerts plus tard dans une enveloppe orange, des mots qui s’en vont avec le vent, s’en vont, restent suspendus, disparaissent ». À ce qui est vu dans la nature s’ajoutent dans la revue ce qui est regardé avec des poèmes d’Étienne Faure (né en 1960) autour de quelques tableaux et gravures, d’oies qui migrent, d’oies qui reviennent un jour ensoleillé où l’on pique-nique au Père-Lachaise avec les fleurs printanières, autour aussi d’un concert où l’on observe « le corps enserrant / le bois qui résonne en chair et en os », où l’on entend « dans le brouhaha des chaises / la foule [qui] applaudit debout les musiciens mutiques / qui saluent ». Les cinq poèmes de Cécile A. Holdban (née en 1974) restent dans le domaine musical, écrits à l’écoute de deux des cinq Metamorphosis de Philip Glass, de son concerto pour violon et d’autres pièces ; quelque chose de la musique minimaliste est retrouvé avec l’usage de l’anaphore (« Le silence existe, pas en ce monde, pas en ce monde, / même les fourmis crient dans leurs galeries de tourbe, / même les fougères, / même les océans (...) ») et la recherche d’unités rythmiques de base : « glissement du gris / temps ensablé / baiser sans trace / boue séchée / logique élémentaire / de l’amas ».

Toujours dans cette première partie de la revue, on découvre dans un court texte d’Avril Bénard quelques aspects de la vie d’un Touareg qui, brusquement, est « en haut de la colline et puis d’un coup plus rien. Son absence l’a remplacé, c’est comme s’il n’avait jamais existé ». Et Trieste ? Tout a changé et il reste de Joyce une statue, de Saba le souvenir vif de qui voulait « être un homme parmi les hommes ». mais la présence toujours de Duino « sur ce rocher face à la mer » et les vers de Rilke. Pierre-Alain Tâche comprend qu’on peut y rester « sans avoir pour autant appris ou deviné / (...) ce qui se trame sous [s]on nom ».

Rilke occupe une autre partie de la revue par le biais d’une nouvelle, "L’édition cuir", de l’écrivain allemand Hermann Burger (1942-1989), qui met en scène la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme d’âge mûr dans le val Bregaglia, à Soglio, c’est-à-dire dans un lieu où Rilke a séjourné. La conversation d’Eduard n’est nourrie que de l’œuvre du poète et il ne voit en Rita, qui l’écoute, qu’une femme un peu âgée ; quand il la découvre autrement, elle refuse ses avances. Quatre brèves études mettent en évidence la forte relation à Rilke, l’ironie et la cruauté de la nouvelle (Isabelle Baladine Howald), sa construction basée sur « l’opposition du dedans et du dehors, du visible, des formes, et de ce qui échappe à la saisie. » (Alexander Markin) Le lecteur quitte Rilke pour une nouvelle de Bruno Pellegrino à propos de la « hantise de perdre » d’un enfant et, pour cette raison, de la nécessité de conserver le moins possible d’objets, de faire l’inventaire de ses possessions et de jeter... Le poète Pierre Chappuis propose à la lecture un livre de poèmes de José-Flore Tappy dont on connaît ses traductions d’Anna Akhmatova, trop peu l’œuvre poétique.

Chaque année, dans ses deux livraisons, La revue de belles-lettres , outre un éclairage sur un écrivain ou ce qu’il a inspiré — ici, Rilke —, donne notamment à lire des traductions d’écrivains très peu connus ou ignorés en français, fenêtre ouverte nécessaire.

La revue de belles-lettres, Société de Belles-Lettres, Lausanne, 2019, 174 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 9 octobre 2019.

* Une anthologie bilingue comprend 29 poètes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, préparée par Kurt Drawert, La poésie allemande contemporaine, les années 90, Seghers-Goethe Institut, 2001.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, littérature allemande, Étienne faure, cécile a. holdban, rilke | ![]() Facebook |

Facebook |

29/10/2019

K.O.S.H.K.O.N.O.N.G, n° 16, 2019 : recension

C’est toujours un plaisir de retrouver le talent d’épistolier de Jean Paulhan, dont l’abondante correspondance est encore loin d’avoir été complètement publiée ; le manuscrit d’une lettre à son ami Braque — à qui il consacra un livre, Braque le patron(1945) — est reproduit dans les troisième et quatrième de couverture. Paulhan propose au peintre, qui en fut un des fondateurs, une réflexion sur le cubisme qui serait « la substitution d’une perspective tournante, ou mouvante, à la perspective linéaire et figée de l’art classique. » Pour lui, le cubisme commence avec les papiers collés, qui permettent de construire un espace sans le recours à la couleur, espace mouvant quand on considère le collage par rapport au papier de base. C’est là un témoignage parmi bien d’autres de la curiosité de Paulhan qui œuvra beaucoup pour soutenir la peinture contemporaine.

Marie-Louise Chapelle, dans les pages de "À la réflexion", rend compte de ses lectures de L’ablatif absolu, livre de Michel Couturier qu’a édité en 2016 Marie de Quatrebarbes. Il ne s’agit pas d’une étude mais de ses réactions à certaines caractéristiques des poèmes, notées souvent en commençant par « il y a » et chaque fois sous un titre ; par exemple, sous "Crainte", « Il n’y a pas le mot « terreur » qu’on trouve dans État d’Anne-Marie Albiach, mais je sens tout du long une crainte enfantine. Ou plutôt une anxiété ». La remarque prend tout son sens quand on se souvient que Michel Couturier, vivant à Londres, rejoignit en 1968 Anne-Marie Albiach et Claude Royet-Journoud dans la revue Siècle à mains — de là, sous "Plumes", une note à la manière d’Ambrose Bierce, « Le comble quand on publie dans Siècle à mains : écrire exclusivement à la machine à écrire ». Marie-Louise Chapelle fait part de ses émotions (« Je ressens une grande mélancolie à la lecture de L’ablatif absolu »), rêve de lire le livre à Londres, « Dans un jardin ou une chambre, à l’intérieur, la nuit », se « demande ce que faisait Michel Couturier en 1940. Il avait 8 ans ». Le lecteur qui ne le connaît pas ira sans doute lire L’ablatif absolu, et probablement aussi Marie-Louise Chapelle.

À côté de l’évocation du trop peu connu Michel Couturier (premier traducteur de John Ashbery, en 1975), la revue publie une douzaine de pages, poèmes et prose, d’un écrivain qui, lui aussi, écrivit peu, Roger Giroux*. Il se demande s’il est possible d’écrire « un Livre de Rien », question sans réponse, ou plutôt réponse par le commencement d’un poème en prose, « Ce rien ! Voici déjà que je lui donne présence, ce visage, presque. Ce me regarde et m’appelle en silence, [etc.] », puis par un ensemble de vers elliptiques autour de la difficulté de dire, comme

descendre

entre les arbres

dans l’obscur de septembre

où la voix cherche sa couleur

Plus tard, peut-être le même jour — l’heure (20 h) de la reprise du journal est notée —, Roger Giroux poursuit sa réflexion sur l’écriture, cette fois autour de la possibilité d’écrire plusieurs poèmes en un temps limité, des poèmes « d’essence supérieure ». Son lecteur connaît la réponse et sait qu’il a toujours recherché « le Poème Unique, inatteignable ». Le journal porte la trace de la difficulté à écrire, à se « mesurer avec l’impossible » ; le désir est toujours vif de saisir ce qui devrait l’être — la beauté des choses —, la capacité de le faire est devenue des plus réduites. En outre, écrit-il, « Nul autre mouvement ne me sollicite. Lire, voyager, partager le temps avec d’autres personnes me sont également gris. » Faut-il donc écrire pour seulement survivre ? C’est là, pour Roger Giroux, « vomissure facile », parce que « Écrire exige Tout, et n’accorde jamais rien », et cet engagement total, ce « gaspillage » d’un être, « c’est cela, la folie du Poète ». Cette exigence, que d’autres écrivains ont eue, conduit à définir le poème comme « le seuil de l’au-delà du moi », plus lisiblement peut-être « Le P[oème] entraîne je hors de cet espace qui limite sa parole. » On comprend la difficulté de Roger Giroux à expliciter ce qu’est pour lui « le Poème Idéal, absolu », sa relation à la langue, et, faute d’y parvenir, de conclure « Mieux vaudrait ne pas dire ». Ce qui ne l’empêche pas d’essayer pour l’œuvre ou le poème une autre formulation, « lieu-instant où création et destruction coexistent » et de la gloser.

Lire et relire ces pages dans lesquelles Roger Giroux revient sur sa pratique est fort stimulant. Il est bon aussi de réfléchir à sa propre lecture, on le fera avec "Physique de l’ombre", poèmes en vers de Claude Royet-Journoud, et la longue prose lyrique, comme en aparté, qui les prolonge.

K.O.S.H.K.O.N.O.N.G, n° 16, Éric Pesty éditeur, 2019, 30 p., 11 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 septembre 2019.

* les éditions Éric Pesty ont réédité Journal d’un poème (2011), Lieu-je, Lettre et L’arbre le temps (2016).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : k.o.s.h.k.o.n.o.n.g, n° 16, jean doive | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2019

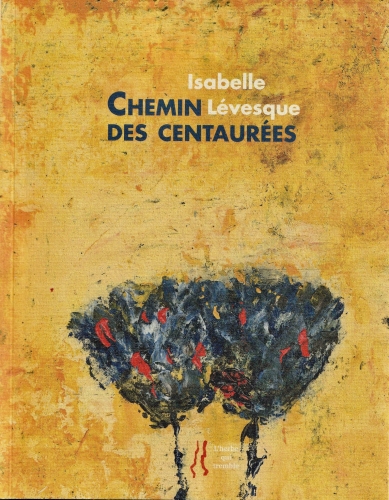

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées : recension

Emprunter "le chemin des centaurées", c’est d’abord accompagner la renaissance, chaque année, du monde ; le livre débute avec mars, suivent les mois jusqu’à la période titrée "Depuis le solstice". Parallèlement se construit le poème (en mai « Nous échafaudons / le poème et le blé bleu / la métamorphose ») et se vit aussi l’attente, celle de l’amour — le "tu" est présent très tôt dans le texte. Rien cependant de propositions lyriques lisses ; sans doute, « La secousse du printemps / délivre vingt fleurs », il n’empêche que d’un bout à l’autre de ce long poème, le lecteur retrouve aussi le motif de l’ombre.

Le renouvellement des choses est marqué par la couleur vive, celle du forsythia, et par les pluies, qui favorisent la naissance des plantes, le verbe "naître" est là et répété. D’autres couleurs viendront plus tard, celle des bleuets — les centaurées—, celle aussi des coquelicots ; ces deux fleurs sont associées, vivant toutes deux dans le blé, céréale de la vie ; elles symbolisent de manière récurrente la nature l’été dans la poésie d’Isabelle Lévesque. Le coquelicot a d’autres caractéristiques ; plus fortement que toute autre fleur, il signifie le caractère éphémère de toute chose, de tout sentiment, y compris de l’amour auquel le coquelicot est lié par sa couleur, comme le sang (« Amour rouge sang cerise »). Mais si « Au plein vent, le coquelicot / défend sa vie », ses pétales finissent par être dispersés et, dans la vie de chacun, « nous savons que rien ne dure ». La relation entre l’amour et les fleurs est beaucoup plus large et, par exemple, le verbe "fleurir" s’emploie aisément à propos de la relation amoureuse, ici « Des baisers fleurissent », comme dans un autre livre* où amour et écriture étaient un instant unis (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).

Le motif de l’amour est une charpente de ce poème des saisons, très vite présenté comme ce qui peut apporter la lumière, écarter ce qui rend la vie difficile, « l’amour / envahit l’ombre — miracle il croît ». Ce n’est pas pour autant que la clarté s’impose, l’ombre ne se dissipe jamais complètement, elle est là, s’éloigne peu, « quelle ombre soudain ? », « l’ombre est telle », etc., et peut-être faut-il finir par l’accepter comme partie de la relation à l’Autre, alors « le rideau laisse passer l’ombre et le soleil caché ». L’Autre, c’est toujours celui qui est attendu, dont on ne sait quand — et si — il (re)viendra ; espéré, il s’apparente à un personnage mythologique (« Ulysse, reviendras-tu ? ») ; appelé, il reste absent et l’union "je-tu" est indéfiniment reportée dans le futur ; de l’ouverture du livre (« tes lèvres promettront / promettent toujours ») à son issue (« Demain (...) / Je courrai vers ta venue »), l’Autre semble n’être qu’une image toujours — et vainement ? — poursuivie, et l’on se souvient de l’"amour lointain" du troubadour Jaufré Rudel. Le lecteur ne peut décider si le "je" s’emploie à imaginer une figure plus ou moins idéale, comme le laissent penser certains vers ; à « je t’ai cherché » correspond « Tu es toujours caché » — mais ce "je" dans ce jeu d’ombres n’a guère plus de présence (« je reste cachée »). Images fuyantes qui s’estompent, disparaissent et se reforment, comme si toute réalité n’avait de consistance que si et seulement si elle était nommée, seul le mouvement du sujet donnerait vie à l’Autre et l’intègrerait dans la nature (« Lorsque je danse autour de toi / tu deviens un nom — tu es / l’écorce et la sève »), nature vivante d’ailleurs grâce aux mots prononcés (« val d’une forêt / que j’imagine »).

L’instabilité caractérise la relation à l’Autre et le sujet ne peut lui donner une assise qu’en rêvant d’être maître du temps (« Je veux devenir le temps »), désir sans autre accomplissement que dans l’imaginaire. C’est dire qu’il est exclu de penser à une continuité (« Soyons éphémères et secrets ») et que vivre implique de reprendre sans cesse « l’impossible quête ». Il s’agit bien, symboliquement, de suivre le mouvement des saisons en sachant, ce qui est répété, que « Tout commence à peine, toujours ». La narratrice engage chaque fois sa recherche par « Je suis perdue qui va — sombre état » pour reconnaître que « Le chemin des centaurées / se donne sans compter ».

Isabelle Lévesque a consacré trois pages au peintre Fabrice Rebeyrolle dont dix peintures accompagnent les poèmes. Ses peintures toujours ressemblantes et pourtant toujours autres, parce qu’elles suggèrent sans représenter, font heureusement écho aux poèmes.

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées, peintures de Fabrice Rebeyrolle, L’herbe qui tremble, 2019, 132 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 25 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, le chemin des centaurées, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2019

Michèle Métail, Pierres de rêve : recension

Pierres de rêve... rompt avec l’image courante du livre, non parce qu’il contient des photographies, mais parce que le texte imprimé en belle page (donc, à droite) est repris sur la page de gauche, exactement comme s’il était regardé dans un miroir. Dans un prologue titré "Regarder au-delà du miroir", elle explique qu’elle a regardé les paysages comme si elle les voyait dans un rétroviseur « qui montre un fragment du paysage auquel le regardeur tourne le dos. Il le cadre tout en éliminant tout le contexte environnant ». Les photographies présentées sont donc prises dans un miroir convexe qui reflète « un paysage resserré, irréel, sans relief, confiné dans un cadre ». On lira douze « paysages opposés », « hors champ », relatifs à divers lieux de Taïwan — n’oublions pas que Michèle Métail est sinologue.

Le premier "paysage opposé" concerne Tienhsiang et, en particulier, les gorges de Taroko qui, par leur formation, à leur manière, illustrent le projet de l’auteure : dans la roche très dure de la montagne s’est inscrit le travail de l’eau (le mot chinois pour "paysage" associe les mots "montagne" et "eau"), « Le durable consigne l’éphémère, l’insaisissable », tout comme le texte par rapport à ce qui est vu dans le miroir. Le livre s’achève avec une photographie de Michèle Métail lisant dans un miroir un extrait du livre imprimé à l’envers, derrière elle une photographie accompagnant le second "paysage opposé" : rappel du caractère éphémère de l’image saisie par rapport au texte lu. Le douzième et dernier "paysage opposé", porte d’une autre manière la même leçon : à Taipei, des maisons ont été rasées, un quartier a disparu et le terrain est à nouveau nu ; ce « paysage transitoire », très vite objet de toutes les convoitises, ne manque pas d’attirer les spéculateurs. Pourtant, à partir de ce lieu vide dans la ville, ne pourrait-on pas rêver à une cité idéale où tout serait construit pour favoriser l’épanouissement des habitants, le développement de leur culture, assurer leur sécurité ? les pratiques du capitalisme, les détournements de fonds publics, etc., empêcheront, ici ou ailleurs, toute réalisation de ce type et de nouveaux bâtiments seront sans doute construits, qui n’auront pas plus longue vie que les précédents.

L’indifférence aux besoins de la population, la seule recherche du profit sont mises en évidence dans le second "paysage opposé", consacré à nouveau aux gorges de Taroko. Les aborigènes de cette région montagneuse ont été mis progressivement à l’écart, trop différents ; ils ne réussissent à avoir une vie sociale qu’en ayant des activités rejetées par les Chinois, mal rétribuées et n’offrant aucune perspective : travaux publics, ménage, plonge dans les restaurants ou activités nécessaires pour satisfaire le tourisme de masse des classes moyennes de la Chine continentale. Michèle Métail met à nu d’autres pratiques liées à la société contemporaine, qui n’ont pas seulement cours à Taïwan. Lors d’une campagne électorale, un candidat se doit d’exhiber dans sa communication son lien à la nature, aussi sa conseillère lui fait-elle prendre la pose près d’un arbre sur lequel il pose la main — qu’il ôte pour être sûr de ne pas l’avoir salie... Une élection se prépare donc en proposant aux citoyens une apparence, les images d’un candidat tel qu’ils le souhaitent. En même temps, dès qu’ils sont dans un lieu public, les habitants sont étroitement surveillés au point qu’ils ne sont plus des sujets mais des éléments interchangeables d’un ensemble : dans un musée des beaux-arts, partout des portes blindées, des caméras, des cellules photo-électriques, et le visiteur est ainsi « suivi, épié, déjà localisé grâce à son téléphone portable » ; le visiteur « focalise l’attention, bien plus que les œuvres d’art, sur lesquelles personne aujourd’hui ne pose un regard simple, sans médiation. »

Plus loin, au bord du Pacifique, la baignade est interdite : trop de pollution. Des porte-conteneurs attendent d’entrer dans le port, « balises du commerce mondialisé ». Dans une autre ville, la dengue fait des ravages, de l’encens est brûlé dans le temple pour éloigner les moustiques, un montreur de marionnettes monte un décor en carton sans voir que « tous les éléments nécessaires à la représentation sont disponibles alentour, grandeur nature — l’apparence à côté de la réalité. Dans la ville contemporaine, les repères disparaissent pour qui est étranger et cherche à s’y déplacer : Michèle Métail se perd dans un quartier de Taipei, ville labyrinthe — pour décrire ce qui ressemble à une toile d’araignée, elle le fait une seule phrase (26 lignes), avec une série d’emboîtements et sans ponctuation.

Le lecteur reconnaît dans ces quelques tableaux de Taïwan certains aspects communs aujourd’hui aux grandes métropoles, cela ne signifie pas que la vie quotidienne sans caméra, avec des liens entre les habitants, n’existe pas ; dans un district de Taipei, est entassée sous un auvent toute une série d’objets peut-être issus d’un déménagement, « Bric-à-brac distrayant dans un environnement monotone duquel rien de singulier n’émerge. » Et près de là, restent encore des activités qui échappent elles aussi à la perte de sens : « Bottes en caoutchouc noir, une femme rentre du jardin tenant un chou à la main. Un agent des télécoms juché sur un escabeau vérifie les connexions. Des amateurs de botanique en visite guidée se penchent sur une fleur (etc). »

Ces notes de voyage présentent ce que le voyageur, justement, n’a que rarement la possibilité de voir, les aspects "hors champ" d’un pays, comme le développement sans frein des villes, transformation des lieux qui modifie ceux qui y vivent. Ce qui résiste, et échappe à ce bouleversement, une « bande verte de quelques kilomètres », semble appartenir à un autre monde.

Michèle Métail, Pierres de rêve, Lanskine, 2019, 56 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 21 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michèle métail, pierres de rêve : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2019

la tête et les cornes : recension

Modeste dans son format (format 21 cm x 13 cm), cette livraison de La tête et les cornes remplit exactement le rôle d’une revue : présenter la poésie qui se fait maintenant, extraits de livres ou travail en cours. La couverture, dépliée, donne à voir des rayons de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud ; bien que la photographie ne soit pas très bonne, on reconnaît cette fois le dos des livres de Jean Daive — manière de rendre hommage à deux poètes inventeurs de revues.

La couverture repliée, on lit d’abord une poète d’origine coréenne, de langue anglaise, Mia You, traduite par Martin Richet, poète et traducteur de poètes américains (Ted Berrigan, Gertrude Stein, Robert Dunan, etc). L’ensemble Quatuor Perelman IV se compose d’un prologue et de quatre "actes" autour de Bob Perelman, poète américain (non encore traduit en français), membre d’un groupe dans la lignée de Pound, L=A=N=G=U=A=G=E, fondé par Charles Bernstein, dont le nom accompagne ceux de Ron Silliman, Barrett Watten. Les vers de Mia You s’apparentent en partie à un journal, journal de ses lectures — sans hiérarchie, ce qui est en accord avec les auteurs qu’elle cite —, ou rendant compte de certains aspects de sa vie à Amsterdam : le désagrément des pigeons sur les pistes cyclables, l’étude de Joyce, une lecture donnée par Barrett Watten. On appréciera son humour : citant la revue de Bob Perelman, Jacket 2, elle joue sur le sens courant de "jacket" = veste, « Bob Perelman a-t-il déjà porté une jaquette ? ce / n’est pas son genre qu’il fraye avec le beau monde ou /pas. » Elle s’interroge dans l’acte 2 sur les lecteurs qui connaissent sans doute les auteurs cités, concluant « mais ça n’a aucune importance », et la séquence s’achève par des considérations fort éloignées du propos, « J’ai horreur des poèmes sur les chevaux [etc.] » L’acte 3 confirme dans sa brièveté un goût pour l’absurde :

ACTE TROIS

Décor : la Chine, 2013

Tout ce que nous écrivons porte authentiquement et absolument sur la Chine

L’allemande Dagmara Kraus (traduite également par Aurélie Maurin dans Place de la Sorbonne, n° 7, 2017, ici avec Christophe Manon), autre poète de la nouvelle génération, construit son poème sur le thème du retour (de quelqu’un), en terminant certains mots par la syllabe -ang ; le titre kummerang est traduit par douleurang (kummer = douleur), mais la tâche des traducteurs était plus qu’ardue, certains mots en allemand se terminant bien par -ang— yingyang, anfang, zwang, lang par exemple —, pas leur équivalent en français ; de plus, Dagmara Kraus introduit dans le poème des mots contenant le son -an, de nombreux néologismes et des jeux de mots, bien adaptés en français, comme le passage de pestes à testes, restes, fêtes, de tempêtes à entêtes, répètes. On pense au Jabberwocky dans ce jeu des sons et du sens, d’autant plus aisément que les traducteurs empruntent au poème de Lewis Carroll le mot borogrove.

Très peu de textes de Benjamin Hollander (1952-2016) peuvent être lus en français ; Ónóme, extrait de Vigilance (2005) est ici traduit par un collectif. Sa poésie rompt avec l’ordre de la phrase et, surtout, celui du discours avec des énoncés sans relation apparente entre eux, sinon la reprise du verbe "voir" (« as-tu vu », « je les ai vus », « j’ai été vu », etc.) et de divers éléments (« meurtre et amour », « affections privées », et .) ; diverses voix se mêlent sans être attribuées à des personnages. C’est là une manière de présenter le chaos que sont les choses de la vie quotidienne, chaos où la fiction se mêle au réel ; on lit « Moriarty l’a dit », il s’agit du professeur Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock Holmes, cité juste avant une allusion à Rilke et aux Élégies de Duino, puis à Levinas. Comme le signale un personnage, « Papa, ce type dit des choses bizarres ».

Poète, musicien et réalisateur, Gilles Weinzaepflen revisite le Nouveau Testament, de la conception de Jésus à sa crucifixion, avec des images brèves et des mouvements rapides :

selon saint marc

vint remontait vint passait avançant pénètrent sortant s’en alla alla rentra s’en alla passait, entra se retira monte vient descendait regagné s’en alla arrivent entre partit vient parcourait partirent vient [etc.]

Dans ce récit titré "péplum renoncé", quelques étapes du parcours de Jésus sont restituées, jusqu’à la résurrection — en marquant une distance plaisante vis-à-vis de l’évangile (« en sortant du tombeau il / est-ce un oubli / n’emporte pas le linceul »).

On lira aussi un poème d’Ulf Stolterfoht, traduit par Jean-René Lassalle, un des infatigables découvreurs de la poésie de langue allemande ; il propose aussi une traduction, de l’anglais et du birman, de The Maw Naing auteur inconnu en français dont un film a été projeté au festival de La Rochelle. L’un des animateurs de la revue, Benoît Berthelier, traduit des poèmes du coréen, poèmes de la vie de pauvreté et de révolte, des répressions policières, bien loin de l’image habituelle de la Corée du Sud.

Cette livraison de La tête et les cornes, comme les précédentes, est une invitation à la découverte de poètes à coté de ce qui est réputé "lisible" et rassurant : il faut souhaiter, pour cela, une longue vie à la revue. La tête et les cornes, mai 2019, 40 p., 8 €. Cette recension a été publiée Par Sitaudis le 23 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la t^te et les cornes, traduction, marie de quatrebarbes, maël guesdon, benoît berthelier | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2019

Lord Byron, Le Corsaire et autres poèmes orientaux : recension

Qu’est-ce que le nom de Byron (1788-1824) peut évoquer aujourd’hui pour les lecteurs français ? la littérature classique étant fort peu lue, et encore moins celle d’autres langues, le nom est peut-être lié à l’image, convenue, du "héros" romantique, mélancolique et révolté. La publication de ce fort volume pourrait changer cette vue sommaire ; il s’ouvre avec Oraison vénitienne et réunit ensuite avec Le Corsaire (1814), deux autres longs poèmes narratifs, Le Giaour (1813) et Mazeppa (1819). Dans sa présentation, Jean Pavans situe Byron par rapport au romantisme français, rappelle la sagacité de Baudelaire comprenant que le poète anglais avait « ces sublimes défauts qui font le grand poète ». Ses textes consacrés à l’Orient eurent une influence, autant sur Victor Hugo (Les Orientales, 1829) que sur des peintres (Géricault, Delacroix, Horace Vernet) avec notamment des représentations de scènes de Mazeppa, et des musiciens comme Verdi (Le Corsaire, 1848). La traduction ne pouvait, sauf acrobaties, restituer la métrique anglaise et, en même temps, en « préserver l’élan » ; le lecteur jugera sur pièces, pouvant se reporter à l’original : même si ce genre de poésie, qui tient du roman d’aventure, paraît un peu archaïque aujourd’hui, le choix de Jean Pavans restitue la vigueur propre à Byron avec « une prose régulièrement rythmée par une disposition en dodécasyllabes et en décasyllabes non rimés. »

Oraison vénitienne (1819) débute le livre, manière de marquer l’importance de Venise pour Byron ; il y conçut son Don Juan et y vécut plus de deux ans, la première fois (novembre 1816-avril 1817) la ville étant sous le contrôle de l’Autriche. Le poème regrette le passé de Venise (qu’il fera revivre dans Les deux Foscari, 1821), riche et glorieux, alors que maintenant la ville menace ruine, « Quand tes murs de marbre / Seront gagnés par les eaux, il y aura / Un cri des nations devant tes salons engloutis » : voilà pour les premiers vers. Byron fustige une soumission générale (« nous continuons / de nous appuyer sur ce qui pourrit sous notre poids / (...) c’est notre propre nature qui nous jette bas »), une lâcheté qui a fait disparaître « le nom de République », sauf « Par-delà l’océan » dans un pays où les habitants vivent « dans le culte / de la Liberté ». Contre une Europe qu’il voit dans la décadence, il souhaite quitter le « marécage » et retrouver ce qui animait autrefois les hommes en rejoignant « l’Amérique » — dernier mot du poème.

Très différents sont les trois poèmes d’inspiration orientale qui, chaque fois, mettent en scène un personnage héroïque que les hasards de la vie mettent en danger : schéma exemplaire qui, sous différentes formes, est répété dans le récit romantique. Mazeppa présente, en vingt séquences, un intérêt particulier : commencé par un narrateur qui situe le temps et le lieu du récit, l’histoire est racontée ensuite par celui qui l’a vécue. Les éléments sont empruntés à Voltaire et à son Histoire de Charles XII (1731) ; le roi de Suède est battu en 1709 à Poltava, en Ukraine, par l’armée de Pierre Ier, malgré l’aide du chef cosaque Mazepa qui a trahi le tsar, et c’est au soir de la défaite que le récit commence. Dans le préambule, le narrateur, en même temps qu’il rapporte les suites de la bataille, juge l’entreprise de Charles XII, « Et nulle voix ne s’élevait pour condamner / l’Ambition lorsqu’elle se trouvait humiliée / Et que la Vérité n’avait plus rien à craindre / Du Pouvoir. » Mazeppa partage son repas avec le roi qui, après l’avoir remercié pour sa bravoure, lui demande de raconter son histoire, « je demande, moi, / Que tu me fasses le récit de ton histoire ». Mazeppa s’exécute.

Jeune page, il devient amoureux d’une femme mariée à un homme de pouvoir, beaucoup plus âgé, amour qui est partagé ; entre eux deux se forme « Une étrange intelligence, tout à la fois / Mystérieuse et intense, forgeant la chaîne / brûlante qui emprisonne les jeunes cœurs / Et les jeunes esprits, hors de leur volonté ». On reconnaît là une conception de "l’amour fou" qui déborde largement la période du romantisme. Rien n’est rapporté de leur liaison, l’essentiel du propos concernant la vie de Mazeppa. Les amants sont surpris et dénoncés, Mazeppa est ligoté nu sur un cheval sauvage qui, fouetté, part au galop. Le récit dérange l’ordre des faits, Mazeppa relatant alors ce que fut sa vengeance : devenu puissant, il détruisit la forteresse de son bourreau, « car le Temps rétablit / Toute chose » pour « Qui cultive sa rancune comme un trésor ». Après deux jours de course, le cheval tombe mort de fatigue et Mazeppa, toujours lié à sa monture, perd connaissance. Recueilli par des cosaques, « nu, ligoté, ensanglanté », il deviendra leur chef, d’où la méditation sur la fragilité des choses humaines, « Quel mortel peut deviner son propre destin ? », et la clôture du récit au nom de la bienséance : « Je ne vais pas / Vous fatiguer avec un long récit du reste » — « mais depuis une heure le roi dormait ». Le récit est donc d’abord pour le lecteur.

Le Giaour (c’est-à-dire "l’infidèle, le chrétien" pour les musulmans), sous-titré "fragment d’un conte turc", rapporte une histoire d’amour et de mort, tout comme Le Corsaire, sous-titré "conte". Dans le premier poème, le récit est raconté avant sa mort par un narrateur comme une confession à un moine, le je apparaissant seulement pour rapporter un dialogue ; dans le second, seul un narrateur est présent. En plus du tragique dans les situations (amour et mort), les trois poèmes ont un autre point commun, le personnage au centre de chaque histoire est un homme seul, à part dans la société, sorte de portrait du héros romantique tel qu’il s’est imposé — certains contemporains y reconnaissait Byron, ce qu’il commentait avec humour dans sa présentation du Corsaire : « si je me suis égaré dans la triste vanité de me peindre à travers mes personnages, les portraits sont probablement ressemblants puisqu’ils sont peu favorables ».

Lord Byron, Le corsaire et autres poème orientaux, éditions bilingue, traduction Jean Pavans, Poésie/Gallimard, 2019, 416 p., 11, 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 8 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lord byron, le corsaire et autres poème orientaux, romantisme | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2019

Camille Loivier, Une voix qui mue : recension

Une voix qui mue est le premier d’une nouvelle série de plaquettes et de livres des éditions Potentille : une couverture différente avec un rabat dans lequel les pages sont insérées et avec une nouvelle vignette. Camille Loivier a déjà publié aux mêmes éditions Joubarbe (2015) ; elle enseigne la littérature de langue chinoise et la traduit — récemment un livre de Hong-Ya Yan, écrivain et réalisateur taïwanais (Le passe muraille, 2018). Son long poème est consacré à la difficulté d’être dans une langue, c’est-à-dire de construire sa relation au monde — peut-être à être soi avec les autres.

Le poème s’ouvre comme un aparté, avec des vers entre parenthèses qui portent sur le désir d’un lieu, de sa nécessité pour vivre ; le rejoindre, c’est retrouver « derrière (…) la rupture / ce qui lie ». Qu’est-ce que le lieu peut apporter ? ce qui est essentiel pour l’identité de la narratrice, la « trace de soi », au point que l’on puisse y vivre sans craindre sa nudité. Ce lieu est nommé plus loin, il s’agit de Taipei, capitale de Taïwan, et il est désigné par « bercail », où, explicitement (sens de "bercail"), elle dit être « comme dans [s]a ville natale » — « c’est donc [s]a ville natale » —, et, fortement, « née une seconde fois », et « j’y suis née ». Vivre à Taipei, c’est connaître la plénitude, toutes fissures de la vie éloignées, et cette certitude d’un accomplissement est restitué dans quelques vers où la seconde naissance dans la ville s’apparente à la fois à la présence du corps dans le ventre maternel et à sa sortie dans le monde. L’ensemble de vers débute par « naître ; » et est immédiatement suivi par « retourner à la chaleur moite et poisseuse » et, plus avant, « on est à l’intérieur d’une serre chaude », puis

soudain on est libre, amphibie

on respire dans l’eau, on est là

dans le monde partie rattachée

au reste

on n’est plus séparée

Cet attachement à la ville chinoise ne peut être dissocié de la langue de Taipei, de Taïwan. Camille Loivier précise que la langue maternelle, celle de Nankin, qui « remonte » et diffère de la langue commune, a été perçue comme une sorte de « patois » et que le changement de langue, à Taipei, a été senti comme une mue de la voix. La langue chinoise, lors de son apprentissage, a été éprouvée comme « une langue / qui ne se parle pas », donc qui ne nécessitait pas d’interlocuteur. Langue pour soi, qu’il n’est pas indispensable de parler, sinon « à soi-même à voix basse ». S’il y a « silence des mots » pour qui la pratique, la langue, alors, conduit à une « complète solitude », ce qui ne semblait pas gêner la narratrice. Le bouleversement semble être survenu quand la langue chinoise a été parlée autrement, ce qui a permis la mue, la transformation ; alors, la langue peut être parlée, et non plus dans la solitude, et est « entendue (…) / telle qu’elle devait me délivrer » : il n’y a plus simplement des signes écrits mais la possibilité d’un tu, d’échanges. Le sentiment d’avoir découvert sa voix (et, évidemment, une voie) est tel que, chaque année, revenir à Taïwan, est à la fois « naître et mourir », perte d’une langue et (re)naissance d’une autre. Sans qu’il y ait croisement de l’une et l’autre, d’où peut-être toujours un manque.

Une voix qui mue, seul texte de Camille Loivier, sauf erreur, qui présente des éléments biographiques, évoque l’enfance où l’« on vit au ralenti » et où se décide pour longtemps une relation à la langue, aux langues, relation au fondement ensuite de ce qu’est le je-tu : rupture du silence, apprentissage du monde. Dans La rivière aux amoures, Camille Loivier écrit, « A-t-on vraiment envie de devenir adulte ? », elle répond sans ambiguïté dans Une voix qui mue, oui, en sachant qu’il faut parfois accepter de perdre ce qu’on pensait être indispensable pour mieux, beaucoup mieux, le retrouver. `

Camille Loivier, Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019, 32 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 août 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, taïwan taipei, enfance, langue maternelle | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2019

Pia Tafdrup, Le soleil de la salamandre

La poésie danoise est quasiment inconnue en France, si l’on excepte pour la période contemporaine un livre de Henrik Nordtbrandt (Ponts des rêves, Circé, 2003) et Pia Tafdrup dont Janine et Karl Poulsen ont aussi traduit Les chevaux de Tarkovski (éditions Unes, 2015) et, plus ancienne et épuisée, l’Anthologie de la poésie danoise contemporaine (Gallimard, 1975), qui rassemble les poèmes publiés de 1920 à 1970 d’une quarantaine d’écrivains. Le soleil de la salamandre est le second livre de Pia Tafdrup. Il n’est pas nécessaire de lire le danois pour apprécier les traductions de Janine Poulsen (traductrice par ailleurs d’Inger Christensen). Dans Le soleil de la salamandre quelques moments d’une vie sont retenus et privilégiées les relations avec l’extérieur. D’où pour commencer une série de découvertes.

Mais avant les découvertes, une ouverture : « D’abord c’est la joie », le moment de la naissance où la narratrice dit être « passée en fraude par-delà les frontières / à travers un tunnel étroit ». La joie, c’est celle d’être là, sur terre, d’apprécier la lumière, l’ombre, les voix, le jardin, avant de connaître ce qui est au dehors de la famille ; alors dans « la rencontre du monde », viendront le chagrin, la colère. Conclusion d’un parcours sans doute, « La vie est la mort qui arrive / mais d’abord c’est la joie », et les derniers mots du livre répètent cette leçon, la vie « reflète les rayons du soleil ».

"Découverte" est le titre du second poème, qui relate les premiers apprentissages, pendant lesquels la dépendance est totale, ce qui est restitué par l’absence de phrase avec verbe conjugué : des adjectifs, des groupes nominaux, des verbes à l’infinitif, « Des heures dans le landau. Seule. Voir la cuillère arriver. La saisir (…) ». Puis viennent les actions dans le parc et la conquête de l’autonomie : « Marteler fort les cubes contre les barreaux. Lancer les cubes. Encore par-dessus. Le museau du chien. Ouah… Fourrer les doigts dans son museau. (…) ». Suivent l’histoire du frère mort à la naissance et ce que cette disparition provoque, la lente connaissance de l’extérieur qui passe par « Le nom des choses, progressivement plus de mémoire, / le nom des animaux et des gens / quelqu’un dit tu et Pia/ dit Monica, le nom de ma sœur. / Le nom que mon frère aurait dû avoir, / personne ne le dit. ». Ces éléments parmi d’autres constituent l’apprentissage des choses du monde et de la langue, « avant que le je devienne je. »

Le sujet ne devient tel qu’avec l’acceptation de son visage et de son corps, épreuve fondamentale qui se vit difficilement ; ce n’est pas le miroir qui compte alors, mais le regard de l’Autre, et c’est pourquoi Pia Tafdrup écrit, « Je suis quelconque, j’attends sans fin / dans le secret ». Il faut l’éloignement de la famille, un été à Bornemouth pour des études de littérature anglaise et une soirée dans une discothèque pour que « le corps change de vitesse (…) /s’autorise le saut / dans une danse salvatrice » : soirée sur une « planète étrangère » dans laquelle « le monde est réel ». Retour en arrière. Un jour, les parents absents, alors qu’elle est confiée à une jeune fille — qui doit lui lire Blanche Neige—, un garçon de ferme arrive et, après quelques caresses, le couple fait l’amour. Cette découverte, Pia Tafdrup en rétablit la violence en rappelant qu’elle a entendu sa gardienne : « elle pousse des cris / émet des sons que je n’aurais jamais cru venir / d’un être humain ». Mais surtout la fillette, oubliée au pied du lit des ébats, est devenue malgré elle voyeuse, ce que traduit la répétition de « je vois », « je les vois », opposée à la mention unique concernant la jeune fille, « elle ne voit plus ». La fillette jouait avec un bateau et les derniers mots de cette "Ode à Freud" indiquent qu’elle a compris le sens de la scène, « je vois et vois. Et vogue ». On rapprochera ce poème d’un autre autour de la découverte du corps, précisément de sa « partie inférieure », qui n’a « pas de nom », contrairement au visage, aux bras, etc. ; signe d’une éducation puritaine, cette partie du corps « relève / de la fable — ou d’un temps mythique ». Elle est découverte grâce à un miroir offert par la marraine (non par la mère), et, alors, « c’est un labyrinthe vertigineux et joyeux ».

Ce n’est que plus tard, après les discussions et débats sans fin sur la nécessité de changer la société, l’essai de quelques drogues, l’installation dans un logement loin des parents pour étudier, les lectures sans frein, l’écriture de poèmes, soit le temps passé à vivre avec les autres et à apprendre qu’elle sait ce que je signifie et engage pour elle, « Personne ne pourra me dicter / ce qui est le mieux pour moi ». Elle sait, dans la vie avec son mari, qu’ « atteindre une mémoire partagée / sans se perdre soi-même » ne peut exister que dans un poème et que le je et le tu ne peuvent se maintenir comme tels qu’à la condition d’accepter leur différence :

Deux qui s’enlacent

ne vivent pas seulement

de la pesanteur des baisers

De mon moi je ne vois pas dans le tien

et de ton lieu, tu ne vois pas en moi,

c’est ça que nous avons en commun,

la seule chose que nous avons en commun.

La vie de Pia Tafdrup n’est pas, loin de là, limitée à la conquête de son identité et à la famille. La nécessité de transformer la société, de sortir du chaos qu’est le monde contemporain est bien présente dans les poèmes. La guerre des Malouines (1982), les « guerres lointaines » et « les accents de frayeur / identiques dans toutes les langues », disent l’impuissance de l’individu isolé pour changer les choses du monde, mais Pia Tafdrup a aussi connu la chute du mur de Berlin et le discours de Heiner Müller (1989), aussi pense-t-elle que, trop lentement sans doute, « une société passe en dessous, une autre se lève ». Les changements ne sont que rarement à l’échelle individuelle et, faute de pouvoir les connaître selon ses désirs, reste à vivre en sachant que « le sable, l’eau et le ciel existent » : « bonheur mélancolique » qui n’exclut pas les inquiétudes. Reste le rêve de la salamandre : « de prêter à tous sa lumière ».

Pia Tafdrup, Le soleil de la salamandre, traduction du danois Janine Poulsen, éditions Unes, 2019

112 p., 19 €. Cette note a été publiée par Sitaudis le 26 août 2019.

Le commentaire de sitaudis.fr

traduction du danois Janine Poulsen

éditions Unes, 2019

112 p.

19 €

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pia tafdrup, le soleil de la salamandre, poésie danoise | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2019

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim

Le pain de la faim, le pain des fous

Enfance sans pain,

Pain sans enfance ?

Impossible alliance.

Nous sommes toujours les premiers à réclamer du pain. On nous donne du sucre. En morceaux. Petits quadrilatères de sucre blanc à manger avec la tranche épaisse de pain. Quelquefois le sucre est remplacé par des pâtes de fruits. Le dimanche. C’est une colonie d’enfants déshérités. Sans parents pour certains, ou pour d’autres dont je fais partie, sans héritage. Le pain est notre aliment. C’est le pain des enfants, nous répète-t-on. Celui du goûter mais aussi du matin. Il fait grandir.

Enfance sans fin.

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim, éditions Rhubarbe, 2019, p. 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, autobiographie de la faim, pain, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

31/08/2019

John Taylor, Le dernier cerisier : recension

La quatrième de couverture présente le livre comme une « méditation sur le temps » ; il serait possible de réunir en un fort volume des poèmes autour de ce motif, que l’on se limite au domaine français — ou anglais, puisque John Taylor a écrit dans sa langue, mais rien de convenu dans les trois poèmes (le premier donnant son titre à l’ensemble) qui revisitent heureusement un des fondements du lyrisme.

Comment vivre le temps ? C’est peut-être dans le second poème, suite de variations sur l’expression À jamais que John Taylor l’exprime le plus nettement. Ce qui a été vécu l’est sans retour — à jamais—, mais chacun peut l’évoquer, le répéter. Les éléments dispersés du passé apparaissent alors comme un ensemble continu, parce que tout ce qui est derrière soi devient proche grâce à la mémoire et tout autant à l’imagination. Ce sont des paysages qui demeurent présents, ici ceux de la neige de l’enfance avec toutes les sensations qui y demeurent attachées. Avec les lieux de l’enfance revient, très fortement, l’image de la mère ; d’une certaine manière, le temps vécu s’organise à partir d’elle, elle est à la fois la figure du commencement (par « l’accouchement ») et la fin (par « sa mort »).

La mère est aussi présente dans le premier poème. La représentation du cerisier, arbre présent ou non, réel ou non, ramène vers la mère et vers d’autres horizons, comme la culture japonaise. L’arbre, sans lieu assigné, est perçu comme une sorte de « témoin » de tout ce qui se passe, chargé symboliquement du passé, de tout ce qui n’est plus. Il change au fil des saisons, quelle que soit sa place, tout comme l’homme (« où que tu sois / est ton pays natal ») ; chargé de fruits ou avec ses « branches nues » l’hiver, il est l’image même de ce qui change en restant le même, indépendamment de qui le regarde. C’est bien ainsi que la vie se passe pour l’homme, bien peu de ce qui se vit lui est connu (« tant d’autres choses / qui avaient eu lieu / qui ont lieu / sans toi »). Le cerisier, comme les fruits qu’il porte, comme les souvenirs, comme la reconstruction du passé, a d’abord une existence grâce aux mots, « il s’élève dans ton esprit / sur cette feuille de papier / sur cette page ». Il est élément d’un récit destiné à évoquer le changement des choses du monde.

C’est ce changement, minuscule mais qui se répète quotidiennement, avec le passage du jour à la nuit, qu’explore le dernier poème. John Taylor se souvient de la lente disparition du jour « au-dessus de la neige » : le temps semble s’arrêter alors qu’il n’est pas, ailleurs, de transition entre lumière et obscurité. Il retient ce qui se passe avec les arbres : ils restent visibles malgré la venue de la nuit et qui les regarde a l’impression qu’ils « portent de la lumière / un sombre et soudain réconfort ». Pendant ce temps, avant que tout devienne immobile, ce qui est encore perçu donne à imaginer ce que sera l’absence, figure ce que peut être aussi la nuit intérieure.

Ces mouvements de la mémoire et des mots vers le passé sont accompagnés d’aquarelles qu’on penserait aisément être le point de départ de l’écriture, tant les mots paraissent en dire les formes et les couleurs. Pour le premier poème, Caroline François-Rubino propose des silhouettes du cerisier, l’une, grise, emplit la page, d’autres sont disposées à des places différentes, plus ou moins en retrait, jusqu’à n’être plus qu’une branche, puis une ombre. Les autres poèmes excluaient toute représentation nette, et dans les nombreuses images bleues ou grises, on imagine des paysages resurgis du passé, la nuit qui approche. L’association du peintre et de l’écrivain aboutit à une méditation réussie sur le temps, chacun à sa manière mettant en relief une des caractéristiques du lyrisme, la répétition.

John Taylor, Le dernier cerisier, aquarelles de Caroline François-Rubino, Voix d’encre, 2019, np, 19 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 juillet 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, recension | ![]() Facebook |

Facebook |