01/08/2012

Claude Dourguin, La Peinture et le lieu (recension)

Corot, Tivoli, les jardins de la villa d'Este (1843)

Claude Dourguin, dans Ciels de traîne (José Corti, 2011), livre de vie, a noté mille remarques sur les "chemins et routes"(1) qu'elle a parcourus, à propos des œuvres musicales, littéraires qui l'accompagnent, des tableaux qu'elle porte en elle. Ce nouveau livre(2)est entièrement voué à la peinture : elle propose dès la première partie ("À perte de vue" — sous-titre à lire en tous sens) des réflexions sur les liens entre l'œuvre et le lieu à partir de tableaux de Patinir, Hobbema, Daubigny, Ruysdaël, etc. ; un chapitre ensuite ("Dans la lumière d'aube") est réservé à Piero della Francesca, un autre à Carpaccio, le dernier ("Le bel accord") à Corot. Le précède un ensemble, "Poésie, peinture, paysage : le don du lieu", où Claude Dourguin, toujours devant des œuvres (Francis Towne, Valenciennes, Le Lorrain, Cézanne), revisite le contenu de "poésie" en en reprenant l'un des sens en grec, celui de création. Il faut dire d'emblée que ces textes autour de la peinture ne sont guère dissociables de ses autres écrits : le regard est le même devant un tableau et un paysage, et « l'œil écoute », et l'écriture réinvente ce qui est vu — écouté, lu — passionnée toujours, rigoureuse et précise.

Qu'est-ce que regarder un tableau ? Sans doute ne peut-on établir la même relation qu'avec un livre, repris, gardé près de soi, recopié, relu, quand le tableau est partagé, qu'il faut parfois de longs déplacements pour le voir, que la reproduction, si fidèle se prétende-t-elle, n'est qu'un très faible aide-mémoire, proportions brisées, couleurs affadies, aussi plate et décevante qu'un résumé de Don Quichotte en quatrième de couverture. Il est nécessaire, faute d'un tête à tête au moment où on le désire, de voyager pour retrouver, plus ou moins longuement chaque fois, ces « peintres qui accompagnent les jours [...], rendent la vie possible, attestent un sens plus haut de l'univers, font de ce lieu une chambre d'échos. » Tout est contenu dans ce programme, Claude Dourguin conçoit le lien à la peinture comme un rapport amoureux qui suppose la présence. C'est pourquoi, attentive à ceux chez qui les conflits sont résolus, elle s'éloigne des peintres qui cherchent à fixer quelque chose de la tension entre les êtres, de la violence du monde.

De même que je ne peux apprendre de (avec) l'autre que ce que j'ignore, le tableau qui importe me donne à voir ce qui n'a pas été vu. De là l'extrême soin de Claude Dourguin non pas à décrire mais à restituer quelque chose d'une relation avec tel tableau — et le « Regardez » adressé au lecteur invite à partager une intimité qui ouvre « l'accès secret ». L'indifférence à la recherche de l'originalité en peinture est parallèle au refus de la violence : le "secret" gît dans les choses quotidiennes, paysages, bouteilles, fruits dans une corbeille, bords de l'eau, etc., si l'on pense que le propos du peintre (de l'écrivain) doit être de donner à voir « la beauté drue des choses ». La vigueur du monde échappe d'abord au regard et la recréer sur la toile ne consiste pas à exposer une profusion de matière. Bien au contraire : l'une des qualités de Piero della Francesca qui retient Claude Dourguin, c'est qu'il a « inventé notre monde soumis aux lois de la rigueur, du nombre et de la sensation intelligible », c'est « la présence forte, immédiate du mystère de la transparence et la sobriété des moyens. »

Sobriété, retenue, dépouillement, soit refus du spectaculaire, c'est la condition nécessaire pour qu'apparaisse et soit compris le concret et, d'abord, ce qu'est le monde naturel, arbres et eaux. Dans sa lecture de l'œuvre de Corot, Claude Dourguin met en valeur le travail du peintre sur le motif, lors de ses séjours à Rome ; devant des lieux peints depuis la Renaissance, son originalité ne consiste pas en « la transfiguration du réel idéalisé mais [en] la rigueur de son observation, les lieux d'ici-bas donnés dans leur objectivité simple, [en] un rayonnement d'évidence, un réalisme habité ». Elle ajoute ensuite qu'il a su apporter à celui qui regarde le tableau le sentiment de « l'instant échappé au temps ». Cela, qui ne concerne pas seulement Corot pour la peinture, et peut s'appliquer aussi à la littérature, définit quelque chose de la poésie du lieu, ce qui s'exprime autrement quand Claude Dourguin écrit à propos de Cézanne — c'est « la présence avant la représentation » — ou de Claude le Lorrain — « l'ailleurs gît ici ». Ces peintres, qui appartiennent à un vaste ensemble visité dans La Peinture et le lieu, ont en commun de s'être attachés à ce qui est le plus immédiat hors la ville, les paysages, le dehors, et ils ont su en reconstruire la simplicité : « La sérénité bien des fois dispensée par les œuvres paysagistes trouve là son origine : dans cette familiarité avec le dehors et ses rythmes comme il vient, l'acceptation tranquille, tout à coup, de notre finitude. »

Il importe d'être débarrassé des idées toutes faites sur la nature, le paysage, de sorte qu'enfin les tableaux « se chargent d'échos, prennent allure de signes à déchiffrer ». La recherche du sensible guide le regard et c'est pourquoi, devant un tableau de Carpaccio, Claude Dourguin écrit « je n'écoutais plus rien des histoires bien connues, seul me parvenait un accord de bleu-vert et d'ocre qui me laissait, dans l'ombre silencieuse, comblée. » (souligné par moi)

On comprend que, pour Claude Dourguin, il est impossible de vivre sans renouveler sans cesse sa perception du monde grâce à la peinture(3), c'est pourquoi il est nécessaire de revenir, souvent, devant les mêmes œuvres, pour éprouver son regard, pour reconnaître en elles ce qui ouvre « sur l'horizon intérieur du monde » : « je rêve, regarde, me détache, reviens lire l'une ou l'autre scène ». La Peinture et le lieu n'est pas qu'un livre autour des paysagistes, à la fois une méditation sur le temps, les choses humaines qui se défont, et un chant sur le bonheur d'aimer les tableaux où l'on découvre « un monde où rien n'est désuni ».

Claude Dourguin, La Peinture et le lieu, éditions Isolato, 2012, 20 €.

1 Claude Dourguin, Chemins et routes, éditions Isolato, 2010.

2 Les carnets d'eucharis en ont donné des extraits dans le numéro 33 du printemps 2012.

3 La lecture des livres de Claude Dourguin me fait ajouter : grâce à la poésie, grâce à la musique, grâce aux randonnées espérées sans fin dans le Grand Nord.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourgui, la peinture et le lieu, corot, piero della francesca, cézanne | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2012

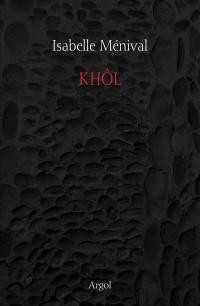

Isabelle Ménival, Khôl (recension)

La publication d'un premier livre de poèmes, surtout quand son auteur est très jeune, est un pari : on le souhaite gagné. La quatrième de couverture explicite les raisons du choix de l'éditeur : « Khôl, c'est la singularité et la violence d'un monde qu'elle [Isabelle Ménival] vit et éprouve, c'est déjà une maturité de la langue exceptionnelle. » C'est bien là, un regard particulier sur le monde et l'inventivité de la langue, ce que l'on attend de la poésie.

Pour lire l'ensemble, on partira du titre et de la citation en exergue. "Khôl", qui apparaît également dans le titre d'un poème et à l'ouverture d'un autre, évoque non pas l'Orient nervalien, mais la transformation du visage, le masque, l'indécision entre la figure et son reflet. Ce motif est présent à plusieurs reprises à propos de l'apparence du visage, présenté comme « masque aux yeux cernés » ; le maquillage, ce « papier carbone sur le visage », fabrique une manière de double, « métamorphose écarquillée dans l'absence », et dissimule quelque chose : il signale la difficulté à entrer dans le monde sans apprêt et peut-être oriente-t-il également vers une indétermination généralisée, annule-t-il de façon provisoire la séparation hommes-femmes — « il y a des années / j'habitais les corps / de femmes et d'hommes » (on sait la force qu'a le verbe "habiter"). L'absence de délimitation atteint régulièrement l'expression du lien amoureux, par le questionnement des frontières ( « ton corps c'est le mien ? »), et sans qu'il y ait fusion du masculin et du féminin par la tentative de ne pas choisir, d'accueillir « l'autre inconnu(e) indéterminé(e) ».

Il y a l'idée d'une séparation impossible à surmonter, d'une nécessité du masque pour qu'un passage soit possible entre le sujet et l'autre par les mots :

[...] je rêve que tu rêves à ce que je t'apprenne à foncer nos deux peaux ;

Les voix de la rue comme de petites cendres jetées de moi à toi à toi et sans retour.

Ce jeu des reflets est présent dans la composition même du livre : le second ensemble est titré "recto verso" ; il est encore dans la récurrence des quasi homophones, des anagrammes, des allitérations et des rimes répétées, qui introduisent de multiples échos ; voir par exemple : « de ces corps [...] décor ; tu plaides les plaies que tu planques sous pull ; floues / foule ; si proches tes propres premiers sons / hésitant / tant [...] », etc. — jeu jusqu'à l'ironie vis-à-vis de ce jeu : « perdues perverses perchées perturbées ».

Le trouble de l'identité a pour corollaire une relation malaisée au corps et un questionnement continu sur le temps, ce qu'annonce la citation de Proust mise en exergue : « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre ! » (Du côté de chez Swann) Ce gâchis apparaît aussi dans Khôl, lié à une position du corps défait : « elle avachie par terre / avait perdu vingt ans ». Le temps, rien d'exceptionnel, modifie les corps « au fil des rides », pâlit la couleur des choses, et le désir de quitter « l'enfance interminable » n'aboutit pas à une plénitude rêvée, comme si rien ne tenait et que la menace de disparition obligeait à se saisir de l'instant dans l'instant même (« toutes les secondes qu'on a passées / même pas un jour entier »), parce que l'on sait « que tout s'échappe » et que cette disparition elle-même doit être vécue : « c'était beau cette fois / l'amour qui se délite / emmêlé à ta voix ». On pourrait voir quelque complaisance dans cette visite d'un motif lyrique classique, où l'amour semble bien vaincre le temps : « quatre mêmes mains qui ne se tordent plus ne se lèsent plus / se foulent se découvrent », ce serait ne pas lire la lucidité d'Isabelle Ménival, qui prend ses distances avec la convention : « errer se perdre et jouir cf romantisme ». On ne peut être plus clair.

Cette distance se manifeste aussi dans la pratique du vers, précisément dans l'essai des formes. Le second ensemble débute par des vers courts placés au milieu des pages : on peut dire que c'est là reprendre un poncif de la poésie "moderne", et j'ajoute qu'Isabelle Ménival utilise allègrement tout ce qui signale aujourd'hui la poésie : absence de ponctuation (sauf deux fois un point dans le dernier poème), absence de majuscule en début de vers (sauf dans deux poèmes), petits groupes de vers "libres" séparés par des blancs, décalage des vers les uns par rapport aux autres. Mais elle introduit aussi les vers rimés et comptés, des heptasyllabes — « on rimait quelquefois / saoulés d'impairs » — ou des alexandrins, ou des vers comptés mêlés ; elle n'hésite pas à jouer avec la rime et le sens, associant "doliprane" à "cyclohexane" et "nymphomanes", "versatiles" à "virils" et "stériles"... La poésie n'a pas besoin de mots "poétiques" (d'où l'introduction de "jouable", "grave"), elle est dans cette redécouverte du lyrisme et du vers dans son histoire ; aussi dans le questionnement jamais apaisé de ce lyrisme, ouvert dans le dernier poème avec la répétition de "Regarde" et les deux derniers vers du livre :

Regarde

depuis toujours nos nuits blanches et noires portent ce songe

Il faut espérer qu'Isabelle Ménival continue à « briser la glace des normes », puisqu'elle sait déjà qu'« on peut casser / la norme sur papier ».

Isabelle Ménival, Khôl, éditions Argol, 88 p, 15 €.

Cette recension a été d'abord publiée le 24 juin dans les Carnets d'eucharis de Nathalie Riera.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle ménival, khôl, lyrisme, masque | ![]() Facebook |

Facebook |

30/05/2012

Jean-Pascal Dubost, et leçons et coutures (recension)

Le titre est suivi, comme on le faisait par exemple au XVIe siècle, d'un long sous-titre qu'on peut lire comme un poème, avec un jeu facétieux de rimes et assonances (inachevable /improbable /gaillarde) ; repris page 75, il convient tout à fait pour dire ce que sont les poèmes de Michel Leiris. Titre et sous-titre se prêtent à de multiples interprétations, ce qui correspond au contenu du livre ; leçons cumule ici nombre de significations, dont celle courante au Moyen Âge et toujours en usage de "lecture" : lecture des 99 auteurs convoqués ; quant à coutures, qui se rattache à "coudre", il avait en ancien français pour homonyme couture (que l'on retrouve aujourd'hui en toponymie), doublet de culture, lié à cultiver ; les deux mots du titres sont d'ailleurs réunis dans le mot valise "lec[ons/cou]tures". Les coutures, affirme d'emblée le sous-titre, sont faites de « bousigues assez visibles » ; cette indication présentée comme une explication déroute : ne peut être visible que l'observable, or "bousigues" est absent des dictionnaires que le lecteur consultera et le contexte n'est pas éclairant — son sens, "coutures grossières", n'est donné, en note, que plus tard, dans les "Notes préambulaires" (p. 7). D'autres surprises attendent le lecteur quand il entre dans la broussaille du sous-titre trompeur, qui semble ne rien dissimuler quand il définit le livre comme une "lectobiographie", mais il est précisé qu'elle est « complexe », « cryptée », « inachevable »... Les derniers mots, entre parenthèses, « (livre de dettes) », pourraient accompagner toute publication, si l'on accorde que rien ne s'écrit sans la mémoire, vive ou non, de ce qui a été lu.

Comment Jean-Pascal Dubost règle-t-il ses dettes ? D'abord en donnant en exergue trois citations qui, de manière différentes, répètent que toute écriture se construit à partir de lectures : Montaigne (très présent ensuite), Valérie Rouzeau et Haroldo de Campos. Aucun hasard dans ce choix : un écrivain du XVIe siècle, qui reporte à un passé que Jean-Pascal Dubost affectionne, une écrivaine contemporaine dont on sait qu'elle intègre (comme Montaigne) dans sa poésie ce qu'elle lit et voit, un écrivain hors de nos frontières qui a su relire la tradition poétique. Une courte introduction précise en quoi le plagiat est « un des fondements de la littérature » (p. 7), donnée comme une « longue chaîne citationnelle et re-citationnelle ad infinitum, aux transformations personnalisées au gré des époques traversées » (p. 8).

Ces transformations, Jean-Pascal Dubost les pratique « en une autre langue, assavoir dans la langue naturelle de l'auteur : hors du commun ; cryptée » (p. 9), « une langue tout à la fois populaire, vulgaire, verte, littéraire et documentée » (p. 12). Cette langue comporte de nombreux mots et tours du Moyen Âge et de la Renaissance, mais aussi des créations verbales — qui peuvent être dites telles : « le mot "babouineur" est une invention », p. 19 —, des énumérations (voir Rabelais), le goût de la fatrasie, l'emploi parodique d'allitérations : « Qui veut connaître [...] s'enfoncera dans une forêt fabuleuse fichu d'un foutu fonds de forces fidèles pour lutter [...] » (p. 93), etc. Ajoutons encore dans cette introduction le recours aux notes ; elles seront abondantes ensuite, pour préciser un point, définir un mot ou une expression, proposer au lecteur d'aller lire autre chose — ou l'égarer.

Viennent ensuite les poèmes, puis une table des auteurs et le livre se ferme sur "Le complexe Dubost (phrases lares)", formé d'un ensemble de citations sur l'écriture et la lecture, sur la complexité, dont la dernière, isolée, avec le nom de son auteur (James Sacré) en tête, suggère que la composition du livre n'est pas aussi préparée qu'on la souhaitait : quel que soit le plan prévu, « le livre quand même / Se continue / Autrement qu'on l'avait prévu » (James Sacré, cité p. 131).

Quels auteurs sont présents ? 99, nombre qui donne plus l'idée de l'inachevable, à mes yeux, que 100. Il s'agit pour un bon tiers d'écrivains français du XXe siècle, pas toujours "poètes" (Pierre Michon), pas toujours reconnus (Henri Simon Faure), parfois essayiste (Paul Zumthor) ; le Moyen Âge (8) et la Renaissance (10) ont une belle part ainsi que les écrivains de langue anglaise (19), plus que le XIXe siècle (9, dont un gastronome écrivain, Grimod de la Reynière) ou le XVIIe siècle (5) français. On ne peut dans un court article lire et chiffrer ce qui est écrit pour chaque écrivain retenu. Lisons la prose poème consacrée à James Sacré puisque lui sont prêtés les derniers mots du livre ; on peut y repérer quelques aspects du travail de Jean-Pascal Dubost.

James Sacré Comme tout le monde se plaint

de la cruelle envie que la nature porte aux longueurs

de nos jours et comme tut rien turne en declin,

quoiqu'on vous jure sur la tête d'un God

qu'on va moraliser les banques et les patrons

voyous, il était acquis d'avance que ce poème

sué, soufflé, rendu, raterait la couche du moche

et serait raté ni d'aucune aide, et du coup, n'en

est pas un —

On sait que James Sacré progresse parfois dans un poème en s'interrogeant sur ce qu'il écrit et, ce faisant, doute de la nécessité du poème : c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Par ailleurs, James Sacré a publié un choix de poèmes de Jean de Sponde, d'où la citation de deux vers tirés d'un sonnet. Le vers de Wace qui suit (tiré de la fin du prologue du Roman de Rou) renvoie, lui, aux textes qu'apprécie Jean-Pascal Dubost, et le contrepet ("la couche du moche") est une des manières qu'il a de bousculer les bonnes manières dans l'usage de la langue, tout comme l'inexistence d'un lien entre les deux propositions [quoiqu'on vous jure...] et [il était acquis...].

Il est, évidemment, exclu de découvrir la source de toutes les citations, et je soupçonne quelques inventions dans ce domaine. Pour les textes, on se réjouit par exemple de lire un pastiche de Pascal Quignard (un autre amateur du passé) dans les premières lignes qui lui sont consacrées, et l'on ne peut qu'approuver un passage de la longue note accompagnant le poème "Jehan de Bretteville" — dont le nom est absent du catalogue de la Bibliothèque nationale...—, à propos de la « déambulation hasardeuse et meneuse de trouvailles inattendues », que l'on applique sans peine à ce livre qu'il faut lire et relire.

On peut s'attarder aux proses-poèmes d'ouverture et de fermeture : la première, pour William Carlos Williams, affirme une absence, « Aucune idée pour ce poème — », et la dernière, en image inversée, l'infinité des lectures avec Pierre Michon, « J'écris sous la tutelle d'un vieux Pan de bibliothèque ». On peut lire aussi une manière d'art poétique dans le second poème consacré à un écrivain imaginé, Tortore1 ; est répété à deux endroits, huit fois de suite, « travailler la langue » et sont énumérés des substituts à "poésie" et "poème" (comme on pourrait les lire, par exemple, chez Ponge ou Stéfan) : pohésie, pouème, pohérésie, proème. S'ajoute l'emploi d'un mot dialectal et d'un mot de l'époque médiévale (avec note explicative pour chacun), une construction syntaxique pour le moins inhabituelle (« or qu'ici non donc, ») et un renvoi, avec « en façon bien estrange », à la naissance de Gargantua (chapitre 6). Un programme loin de tout lyrisme : on comprend qu'Alphonse de Lamartine soit rejeté :

Voici par ailleurs une fondamentale détestation

qui ne peut se taire ores car, j'ai tué le temps

longtemps souvent, j'ai tué Dieu dans l'œuf et

Pieu le der, j'ai tué les muses au berceau, j'ai

tué le génie dla langue, j'ai tué mon père, ma mère,

mes frères et mes sœurs, et c'était le bonheur,

j'ai tué le bonheur, j'ai tué ma langue de bœuf rude,

j'ai tué la beauté, trop assise, j'ai tué l'âme en faisant

l'âne, du moins je crois, [...] j'ai tué Alphonse

et Lamartine et tant bien d'autres encore jusques

y compris des toujours vivants, mais récatonpilu2, ne

me pardonnez pas, car je savais ce que je faisais,

j'ai tant et tellement tué, que je suis bien vivant —

(p. 107)

Jean-Pascal Dubost est bien vivant, en effet, et ses leçons et coutures (pas si visibles que ça) sont une lecture des plus revigorantes.

Jean-Pascal Dubost, et leçons et coutures, éditions Isabelle Sauvage, 2012, 136 p., 20 €.

1 "Tortore" est absent des catalogues de la Bibliothèque nationale et inconnu de la Toile — on pense à tortorer, "manger" et donc tortore, "nourriture".

2 On reconnaît ici Jean Tardieu ; aux noms d'écrivains en entrée, il serait bon d'ajouter les dizaines d'autres présents par le biais des citations.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pascal dubost, et leçons et coutures, biographie, anthologie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2012

Valérie Rouzeau, Vrouz (lecture)

Humour et mélancolie

Valérie Rouzeau mentionne à la fin du livre, dans la première des 57 notes, que le titre Vrouz a été forgé par Jacques Bonnaffé, et elle ajoute : « ça vrouze quand même autrement mieux que “autoportraits sonnés avec ou sans moi” » (p. 163). Sans doute, et pour ces poèmes — des sonnets (“sonnés” — “sonnet” se rattache, indirectement, à “sonner”) —, le titre Vrouz, contenant l’initiale du prénom (V) et la première syllabe du patronyme (Rouz), est providentiel, il permet d’établir une distance par rapport à l’autoportrait.

Le choix du sonnet tel qu’il est pratiqué est une autre manière de s’éloigner d’un lyrisme facile autour du “je” — « je est un hôte d’on ne sait qui ni quoi » (p. 140). Quel sonnet ? La forme du sonnet classique français de Ronsard ou de Malherbe, ou du sonnet anglais, a été revisitée depuis longtemps, et Valérie Rouzeau s’inscrit dans cette tradition de refonte : dans Vrouz, 14 vers d’un bloc, comme ils étaient d’ailleurs présentés à la Renaissance, ce qui n’empêche pas de délimiter souvent dans Vrouz deux quatrains et deux tercets. Avec l’élision, ou non, du [e] devant consonne, on compte l’hexasyllabe, l’octosyllabe, etc., l’alexandrin, et parfois le compte déborde jusqu’à 15, parfois les vers de dimension différente se mêlent. Ici (p. 44), le premier et le dernier vers se terminent par “poisson” et les vers 5 à 8 riment en -on (nourrisson / vont / irritation / chanson) ; la question de la rime apporte une rime : « [...] Au moins plus le pétiole / Qui rime avec parole » (p. 127). Un poème s’attarde sur ce que sont les rimes avec un développement parallèle entre les 14 vers du sonnet et « quatorze kilos à perdre » : après 6 rimes en -ant (ou -ent), une septième clôt le sonnet : « Ma complainte par trop pondérale / Avec ses sept moches rimes en ã » (p. 102). Le lecteur découvrira à foison des rimes internes dans ces 151 sonnets.

On repère assez vite des liens thématiques entre deux ou trois sonnets successifs, signe d’une volonté de construction. L’un commence par « Dire façon marabout sans rien prédire du tout » (p. 112), renvoi au sonnet précédent où le(s) dernier(s) mot(s) d’un vers commence(nt) le suivant ; un autre se termine par la mention d’une possible pendaison, le suivant s’ouvre sur une pendaison réelle (pp. 85 et 86). De même au vers 14 du sonnet 108 (p. 118) : des « vitesses à passer » et, poème suivant, sur la mort du père : « Le temps ne passait plus ni la blanquette de veau / Lorsque mon père a quitté des vaches le plancher » ; cet usage polysémique d’un mot pour lier les sonnets est régulièrement mis en œuvre : “craché / cracher” (pp. 144-145), “patate / patates” (pp. 146 et 147), etc., ou la liaison s’effectue par un lien sémantique clair : “pompe à vélo” / “pédale” (pp. 138 et 139).

À la forte unité formelle s’ajoute le jeu avec les mots dans ses multiples aspects, toujours inventif, souvent inattendu, révélant malicieusement ce qui est tu ou non vu ; au hasard : “Jeune €urope” (p. 35), “club merde et cetera” à la Gainsbarre (p. 27), etc. C’est un réjouissant ensemble, avec l’à-peu-près (“violon dingue”), l’homophonie (« Please please enter votre pin votre pine s’il vous plaît / Votre épine [...] », p. 39, “tentatives de tante hâtive”, p. 82), l’approximation (« Signes d’humilité peut-être / D’humidité assurément », p. 46, “érections présidentielles”, p. 75), le mot-valise (“évapeurée”, p. 18), la répétition, l’onomatopée, le recours à des désignations obsolètes (“sent-bon”, en pincer pour quelqu’un).

Mais que faire sonner, comme on disait à la Renaissance ? Valérie Rouzeau est dans le monde yeux ouverts et les jeux du langage ne sont pas là pour se moquer de ceux qu’elle rencontre dans la vie de tous les jours, mais plutôt pour exprimer une tendresse un peu désabusée. Ce qu’elle refuse, ce sont les portables et la prétendue communication, la consommation sans frein de cet « âge d’enfer » (p. 147), les hommes d’affaires toujours sûrs d’eux, avec « le bouquet’s / L’enfer du gratiné / On nous a pas sonnés / Temps compté rolex bling » (p. 37) ; bref : elle est « moderne sans fil et non / Actuelle plutôt crever » (p. 41). À noter les thèmes abordés, on s’aperçoit que la réalité de chacun est là, les petits boulots — Valérie Rouzeau a vendu des encyclopédies en faisant du porte à porte, par exemple —, ce que l’on voit dans la rue (la vieille avec sa canne, l’enfant qui boîte), le repas à préparer, le Malien qui n’a pas assez d’argent pour s’acheter une mangue, l’essayage d’un chapeau, la neige... Bribes d’une vie aussi, avec les souvenirs d’enfance, le médiocre logement et son matelas à punaises, l’examen au labo, la difficulté croissante à animer des ateliers dans les écoles (« Ces heures dedans les classes / Me pompent mon énergie / Mon désir et ma sève », p. 127).

Il y a dans ces évocations, à côté d’un ton amusé ou critique, une émotion lisible, notamment dans les deux poèmes à propos d’Arlette [Albert-Birot] ou dans celui à propos du cher “Ténébros” (Christian Bachelin), à qui est dédié Vrouz. La mélancolie, Valérie Rouzeau l’exprime toujours discrètement, par exemple quand elle écrit sa relation au lecteur (« Et je vous chanterai une chanson mince / À l’intérieur tout noir de moi », p. 90). Ces moments de retour sur soi sont plutôt rares — « Ma vie j’en parle à peine ou je la brode » (p. 75) — et, puisque lyrisme il y a, celui-ci passe par le jeu avec les mots, par le bousculement de la syntaxe, par « la poétique fonction du langage », par un art du retournement constant.

Les notes en fin de volume, dans le même ton que les sonnets, rappellent au lecteur que le poème s’inscrit dans une tradition. Un sonnet à propos d’un crayon arrivé à sa fin — on lui met pour cela « Le beau Requiem de Mozart » — est remplacé et donc, pour ce nouveau, « Commence son exercitation » (p. 71) : une note donne le sens du mot et renvoie aux Essais de Montaigne. Les autres notes énumèrent avec verve des références : noms d’écrivains (Desnos, Bachelin, Tardieu, Rimbaud, Sylvia Plath — qu’elle a traduit —, etc.), de chanteurs, de personnages de théâtre, titres de films, formulaires de santé, slogans sur des camions. Cela foisonne et le lecteur curieux repèrera d’autres allusions, comme ces carrolliens « Lapins sans leur montre à gousset ».

Valérie Rouzeau prend, transforme, intègre dans son écriture, faisant sien ce qu’elle lit, voit, écoute. Ce livre bouillonnant de vie s’achève par une parodie des adresses au lecteur : le voyage est terminé, « Avant de descendre assurez-vous / de ne rien t’oublier [...] / Nous vous remercions de votre incompréhension » (p. 161). On sait que le chef de train ajoute à l’arrivée : “nous espérons vous revoir”, etc. Sans doute, et il suffit de lire le vers d’ouverture du premier poème, portrait à charge de son auteur, pour s’en convaincre, « Bonne qu’à ça ou rien ».

Valérie Rouzeau, Vrouz, La Table Ronde, 2012, 176 p., 16 €.

Cette recension a d'abord été publiée dans Terres de femmes, la revue numérique d'Angèle Paoli.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, vrouz, humour et mélancolie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2012

Ariane Dreyfus, Nous nous attendons (lecture)

Nous nous attendons ne réunit pas seulement des poèmes, s'y ajoutent deux essais sur la "fabrique" de deux poèmes (présents p. 64 et p. 65), qui permettent de comprendre le sous-titre. La relation à Gérard Schlosser et à ses tableaux figuratifs est introduite dans la page d'ouverture, "Ce qui est arrivé" ; pour Ariane Dreyfus, sa difficulté à regarder des tableaux vient de ce qu'elle se trouve devant eux, presque toujours, « privée du monde comme on se trouve privé d'air », et qu'alors « le sens de la vie est tout à fait perdu ». Le hasard lui a fait connaître les tableaux de Gérard Schlosser, ce qui a transformé sa relation à la peinture et a suscité l'écriture de Nous nous attendons.

Il ne s'agissait de reproduire avec les mots des tableaux et les allusions à une toile précise sont rares ; on reconnaît en partie un motif du peintre dans le poème "Tu peux dormir si tu veux" et bien des vers peuvent sans difficulté évoquer tel détail d'une toile : il suffit pour s'en convaincre, en ayant le livre d'Ariane Dreyfus en tête, de feuilleter la monographie de Bernard Noël consacrée à Schlosser. L'essentiel n'est pas là, le propos était d'écrire « pour provoquer un effet approchant ». On sait que le peintre restitue sur ses toiles des éléments du quotidien dans leur banalité, le tissu non vu des jours, des corps aussi plus ou moins fragmentés — un sein, des genoux repliés, etc. —, et que le titre de chacune paraît être, souvent, une phrase à la signification transparente, propre à la conversation familière, comme "Tu as trouvé du muguet ?" (1971), "Tu le connais ?" (1974), "Il ne se plaignait jamais" (1976) et, récemment, "À peu près" (2009), "On aurait pu" (2011). Ariane Dreyfus conserve ce principe et introduit ainsi un décalage entre le titre choisi, toujours un lieu commun, et le contenu du poème, pour créer un « effet de béance », alors que dans la tradition poétique le titre constitue plus ou moins un programme— tradition bien malmenée par ailleurs par bien des poètes, mais selon d'autres règles.

Dans ses réflexions sur l'écriture, Ariane Dreyfus précise qu'elle a pris pour règle d'exclure le "je" et le "tu", présents dans les titres, dans le corps des poèmes où viennent seulement « des ils et des elles qui rest[ent] à la frontière entre présence et personnages ». Toute règle étant établie pour ne pas être toujours suivie, on relèvera qu'un titre, "Arrête, veux-tu" prend place dans un vers (p. 48) : « elle se mange un ongle » et « Il prend son poignet arrête veux-tu ». Si la relation entre le titre (par exemple "Tu aurais pu dire une chose pareille ?" ou "Moi aussi j'ai essayé") — et ce qui le suit est presque toujours absente, elle peut à l'inverse être exhibée ; au titre "Je joue" répond :

Elle levait l'escargot devant son visage

En l'air il était bien obligé

De faire des boucles avec son muscle interrogatif

Les heures au fond du jardin

Je ne fais pas de mal je fais du silence

On ne serre pas une aussi légère coquille

Dans ce poème, en même temps la règle d'exclusion du "je" n'est pas suivie.

Ces délimitations faites, qu'en est-il des poèmes, partagés en six ensembles contenant chacun, mais à la suite d'un poème, une citation qui oriente, ou peut orienter, la lecture. La figure du peintre apparaît à plusieurs reprises, par exemple à l'issue de son activité : « Il pose son pinceau dans le pot de pinceaux ». Cependant la quasi totalité du livre est consacrée à "il" et "elle", presque toujours dans une relation amoureuse, relation qui déborde les autres "sujets" de poème ; ainsi, "Tout un après-midi" met en scène deux poireaux (poireaux présents chez Schlosser), mais s'achève par :

Tout penchés dans leur pot, des pinceaux

Se touchent-ils au fond de leur eau ?

Ariane Dreyfus précise que "il" et "elle" « semblent revenir d'un poème à l'autre, sans pour autant rien affirmer de leur identité ». Ce retour aboutit à ce que les poèmes, toujours brefs, les plus longs ne dépassant pas une douzaine de vers, se lisent comme un récit de gestes amoureux intimes, simples, et le sentiment d'une continuité est renforcé par toute une série d'indices. Deux vers, page 29,

Elle a laissé le couteau et l'a posé

La moitié de la pomme aussi

semblent se poursuivre page 102 avec

La pomme coupée

Tombe en morceaux sur la table

Autres marques discrètes, la reprise à différents moments de "oui" ou, plus forte, celle d'un vers qui achève un ensemble (« Sur l'oreiller la joue fait commencer le visage ») et commence le suivant, ou le déplacement d'une serviette, ou d'une couverture sur le lit. Plus visible la quasi unité de lieu — la chambre, le lit — et de saison —le printemps, l'été, en accord avec les gestes amoureux — ; une mention, unique, de l'hiver (« La neige du dehors rafraîchit le carrelage ») est corrigée par la présence d'une jacinthe fleurie. Plus visible encore apparaît le retour de la chevelure de "elle", qui s'étend jusqu'aux poireaux vus « échevelés », et, d'un bout à l'autre du livre, de la nudité féminine, avec la récurrence de "nu", "nudité" (« Nue d'en bas », « Bras entièrement nus », « une cuisse très nue », «La nudité s'arrête à la taille », etc. ) et masculine (« Tout près de la serviette le sexe / reste humide avec ses plis et lourd » ).

Ariane Dreyfus n'a pas abandonné le lyrisme, mais la succession de scènes minuscules avec pour personnages un "il" et un "elle" (pas toujours ensemble) suggère à mes yeux, par une mise à distance du "je + tu", de relire autrement les livres précédents. Certes, l'expérience, le vécu passent ici et ailleurs dans les poèmes, mais qu'Ariane Dreyfus, dans la réalité, adore les cerises (j'en témoigne...) ne signifie pas qu'elle écrit à propos de ces cerises ; elle note justement dans la première annexe, "Cerises interlocutrices", que tout cerisier lui évoque le « paradis entrevu » de l'enfance, mais tout autant important « celui dont parle Rousseau dans le livre IV des Confessions. », et elle ajoute « La cerise est pour moi un fruit essentiellement mental. » Ceci dit, le lecteur retrouvera la force des ellipses qu'affectionne Ariane Dreyfus, comme « Elle se lève avec l'envie d'être deux » qui se résout en « À deux, ils font un corps », la tranquille assurance que tout de l'étreinte peut être dit (« Quand la bouche se décolle du sexe qui a joui »), l'audace de la simplicité pour désigner le sexe féminin (« La moitié d'un losange / En dessous c'est un peu d'ombre c'est creux) ». Une nature aussi, dans laquelle se fondre, magiquement, puisque presque toujours elle ne se sépare pas de l'humain (« Le pommier lance son geste compliqué »), où les éléments se mêlent (« C'est la nature, le ciel touche directement l'herbe ») ; nature parfois inattendue : l'ellipse la rapproche d'un lieu carrollien : « L'herbe va si loin un animal bondirait dessus / Déjà évanoui ».

La mise en place du jeu entre le lieu commun du titre et le "il + elle", présent et abstrait tout à la fois, la composition dont j'ai brièvement souligné la complexité, l'inventivité dans les images elliptiques font de Nous nous attendons autre que, par exemple, Iris, c'est votre bleu (2008). Il était juste d'y inclure les annexes sur la construction de deux poèmes, non pour montrer comment cela se fait : on ne voit rien, mais pour faire prendre conscience que ce n'est pas avec l'"inspiration" que l'on aboutit à une dizaine de vers qui semblent couler de source. Une réussite.

Un poème (p. 61) :

« Peut-être »

Sur l'oreiller la joue fait commencer le visage

Quelqu'un chauffe la terre de son corps

Son épaule fait glisser, obéissante,

La couverture au poids presque vivant

Aux courbes ses lignes, d'orange et de rouge continus

Se perdent, se rencontrent, touchent les losanges noirs,

Les uns repoussés doucement dans un creux,

D'autres tachés de soleil

Jusqu'aux pieds découverts

Ne laissant rien dans la mémoire se tordre.

Ariane Dreyfus, Nous nous attendons (Reconnaissance à Gérard Schlosser), Le Castor Astral, 2012.© Photo Tristan Hordé

Cette note de lecture a paru en avril 2012 dans Terres de femmes la revue littéraire d'Angèle Paoli.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, nous nous attendons, gérard schlosser | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2012

Place de la Sorbonne, revue annuelle, n° 2, mars 2012

On ne dit rien de remarquable quand on insiste sur le rôle essentiel des revues, quel que soit leur tirage (souvent modeste) et leur fréquence, pour la diffusion de la poésie : à côté d'auteurs bien connus, qui attirent l'acheteur, bien des auteurs nouveaux trouvent là un support indispensable. Leur diversité reflète la variété du paysage poétique en France, qu'elles soient pour l'essentiel consacrées à la poésie — Action poétique, Dans la lune, N4728, Nu(e), Rehauts, Triages, etc. — ou accordent une part plus ou moins importantes à d'autres formes de littérature, aux arts et à la lecture des œuvres — Conférence, L'Étrangère, Europe, Friches, Fusées, Il Particolare, Thauma, etc.1 Il faudrait ajouter la riche floraison de sites et blogs qui, sans les remplacer, complètent le rôle des revues papier.

En tout cas, l'arrivée d'une nouvelle revue ne peut que réjouir. Le second numéro de Place de la Sorbone, qui a pour sous-titre "Revue internationale de poésie de Paris Sorbonne", a vu le jour en mars. Son rédacteur en chef, Laurent Fourcaut, poète, est aussi un universitaire fin connaisseur de la poésie contemporaine, à laquelle une large pace est donnée (le 1/3 de la livraison), avec des poètes reconnus — de Marie-Claire Bancquart, Charles Dobzynsky à Jean-Pierre Verheggen —, d'autres beaucoup moins. Une large place est réservée à la poésie d'autres langues : Erich Fried pour l'allemand, Diane Glacy pour l'anglais des États-Unis, Rachel pour l'hébreu, David Rosenman-Taub pour l'espagnol du Chili ; les traductions, de qualité, sont toujours précédées du texte original, ce que ne font guère la plupart des revues.

Plusieurs rubriques prolongent ces deux ensembles. Dans cette livraison, Michel Collot, dont on connaît les travaux sur la poésie, donne des pistes pour s'y retrouver dans "le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" ; d'une manière fort différente, Lionel Ray éclaire lui aussi dans un entretien la situation de la poésie vivante, tout comme le font les réflexions sur la question du sens de Jean-Claude Pinson.

Il faut ajouter "Contrepoins" avec les picto-clichés de Roxane Maurer et leur lecture, "Vis-à-vis" où un poème (de Claude Ber) est commenté, et des notes de lecture qui ne privilégient pas des ouvrages récents mais s'apparentent, un peu trop, plus à de mini monographies qu'à des notes. La revue (372 pages) est éditée sur un beau papier, avec une mise en pages aérée, une typographie bien lisible, et son prix (15 €) est modique. Longue vie à cette Place de la Sorbonne !

Place de la Sorbonne, n° 2, revue annuelle, éditions du Relief, 15 €.

Cet article a paru dans Les carnets d'eucharis début avril 2012.

Conclusion de Michel Collot, "Le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" (p. 20-21)

(...) le paysage, qui appartient à une longue tradition, n'est pas pour autant un thème passéiste ou nostalgique : il participe pleinement de l'actualité littéraire, artistique et intellectuelle en France et dans beaucoup d'autres pays, où les questions d'environnement sont devenues un enjeu majeur, à la fois social et culturel. Dans le champ poétique, sa résurgence répond au besoin de dépasser la clôture du texte et de la subjectivité pour ouvrir le poème au monde, car le paysage le plus familier comporte un horizon par lequel il s'ouvre sur l'ailleurs, et il est déjà en lui-même une image du monde.

Renouer ainsi avec le monde, c'est peut-être aussi un moyen pour les poètes de retrouver le contact avec un public plus large. Après les stratégies de rupture ou de repli qui ont caractérisé les dernières décennies du XXe siècle, beaucoup ont ressenti le besoin de restaurer la communication poétique avec le monde et avec le lecteur en mettant en œuvre ce que j'appellerai avec Édouard Glissant une « poétique de la relation ».

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : place de la sorbonne, revue, laurent fourcaut, michel collot, erich fried, rachel | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2012

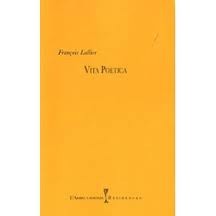

François Lallier, Vita poetica

On sait qu’en France l’enseignement des langues classiques se réduit chaque année, considéré comme peu rentable, sans utilité dans une société où l’argent et les biens qu’il procure sont devenus les "valeurs" dominantes.1 Il existe encore, bien heureusement, des amoureux de l’Antiquité pour lire et relire les Grecs et les Latins, et ne pas penser que tout a été écrit à leur propos. François Lallier, poète et lecteur attentif de la poésie contemporaine2 publie avec Vita poetica des analyses neuves des poètes latins de la fin de la République.

Cette plongée dans les temps anciens conduit à mettre au jour un moment où la relation entre l’écrivain et son œuvre se transforme ; changement des plus importants, une séparation entre les deux se construit : « Une biographie […] advient au poète, parce qu’il ne se confond pas avec son chant, mais porte un masque sous lequel apparaît une autre vie que celle que peint le poème » (p. 10). Un peu plus loin : « Dans le clivage des déguisements et de la personne, une « vie poétique » se fait jour, s’opposant à des rôles, des conditions auxquelles toutefois le poète n’est pas soustrait, précisément parce que l’exercice de la poésie n’est pas une condition, un métier moins encore, mais une construction, sinon une fiction, vécue et mise à l’épreuve selon le cours de l’existence commune. » (p. 11) Quelles conséquences ? Cette transformation implique l’élaboration d’un « mythe éthique », celui qui oppose le choix éthique (la vita poetica) du "pur amour" à la violence de la société et qui modifie en profondeur, notamment, le rapport du poète, de la poésie au politique. Ce mythe, on le sait, aura longue vie…

François Lallier analyse minutieusement quelques textes de Virgile, Horace et Catulle pour cerner et préciser son propos. Ce qui retient dans ces lectures, c’est la relation essentielle établie entre la recherche d’une fonction de la poésie et les événements que vivent les trois poètes. Pour eux, la poésie ne peut (ne peut plus) se définir par la seule écriture en vers ; certes, la perfection de la métrique est nécessaire et il suffit d’évoquer leur virtuosité pour en être convaincu, mais le poème ne peut se limiter à cela. En même temps, c’est la thématique de l’épopée qui est abandonnée ; Horace, par exemple, affirme son incompétence à manier le style épique pour vanter la politique d’Auguste, alors même qu’il prouve une éblouissante maîtrise du vers. C’est que le poète se refuse à mettre la tête dans le sable et à accepter la violence sociale, les injustices, la vilenie des ambitions, à faire comme si la « voix du monde » n’était qu’harmonie.

L’éloignement de l’épique, sa mise à l’écart même, par la réflexion sur les choses du monde, conduit parallèlement à construire une autre poésie qui deviendra une source majeure pour l’Occident. François Lallier suit des moments de cette élaboration et montre comment une poésie amoureuse se substitue au genre épique, comment l’exaltation du sentiment amoureux, de la passion humaine s’oppose à la Fable. Il ne s’agit évidemment pas d’un simple changement thématique. François Lallier dégage dans Virgile l’importance de la « musicalité intérieure aux mots » (p. 45). Le même soin est apporté dans l’étude des Noces de Thétis et de Pélée ; Catulle y laisse de côté la continuité narrative propre à l’épopée et adopte une composition toute différente en faisant se succéder des tableaux, modification lisible en particulier dans la description du voile nuptial. En même temps, ce qui importe, c’est la recherche d’une « émotion de la forme » (p. 72), qui naît d’un travail sur le matériau sonore. À propos de la danse des Ménades, l’analyse attentive de quelques vers fait apparaître comment le jeu des sons, le rythme visent à "peindre" la scène, à en restituer le mouvement, et à imiter par la langue quelque chose de l’accompagnement musical. Ce qui se dessine et se décide, c’est « une idée de la poésie dont on retrouvera sans peine, sous le thème mythologique, les grands axes que sont la centralité de l’amour et la quête tout ensemble ironique et ardente d’un sens au destin de la cité, entre le mystère salvateur et la funeste logique de la puissance. »

Le passage de l’épique à l’élégie, c’est d’une certaine manière l’affirmation que le poète n’est pas (n’est plus) au service d’un pouvoir. Catulle, par exemple, suit d’abord Callimaque de près, mais Les Noces de Thétis et de Pélée se concluent par une critique forte qui place le lecteur « au cœur du temps et du lieu où l’auteur écrit » (p. 76). Le monde de Catulle n’a plus ses dieux, sinon dans la Fable, et la poésie aura pour fonction première de « rendre à la visibilité [le] mystère de l’amour » (p. 76).

Je n’ai retenu de cette lecture savante, qui est aussi celle d’un poète, que quelques conclusions. Ponctuée d’extraits en latin traduits, suivie de traductions, elle conduit à reprendre avec un autre regard les œuvres des Latins — mais pas seulement : elle incite à réfléchir sur la tradition de la thématique de l’amour. Précisons que Vita poetica est le premier ensemble d’un vaste livre qui comprendra les chapitres suivants : Ut pictura, La vie divine, Les amours, L’horreur épique.

François Lallier, Vita Poetica, collection Résidences, L’Arbre à

Paroles, Amay (Belgique), 2010, 10 €.

Cette recension a paru dans Les Carnets d'eucharis de Nathalie Riera, à l'automne 2011.

1 Un rappel : "classique" reprend le latin classicus, « de première classe », appliqué aux citoyens, puis classici [sciptores] a désigné les écrivains de première valeur…

2 Je renvoie à La Voix antérieure II (Jouve, Jourdan, Michaux, Frénaud, Munier), 2010, L’Arbre à Paroles, et à La Semence du feu, 2003, L’Atelier la Feugraie. F. Lallier a organisé le volume collectif Avec Yves Bonnefoy, De la poésie (P. U. de Vincennes, 2000) et co-dirigé le Cahier Roger Munier paru au Temps qu’il fait (2011) ; avec Géraldine Toutain, il a fondé en 2004, à Dijon, les éditions Poliphile (www.editions-poliphile.fr).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois lallier, vita poetica, antiquité latine | ![]() Facebook |

Facebook |

14/03/2012

Zbigniew Herbert, Corde de lumière, Œuvres poétiques complètes I : recension

Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.

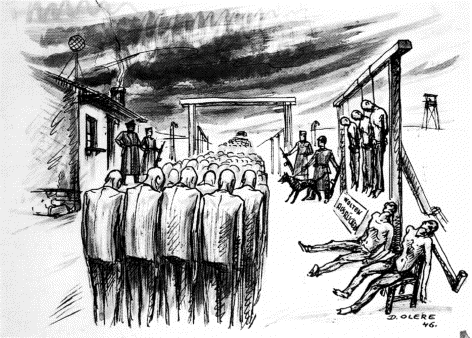

On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herberrt a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).

Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)

Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :

que serait le monde

s'il n'était plein

de l'incessant va-et-vient du poète

parmi les pierres et les oiseaux

(p. 197)

Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.

L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).

On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).

Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).

Zbigniew Herbert, Corde de lumière, Œuvres poétiques complètes I, traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue, Le Bruit du temps, 2011, 528 pages, 26 €.

Recension parue en 2012 dans Les carnets d'eucharis de Nathalie Riera

1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zbigniew herbert, corde de lumière, poésies complètes | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2012

Lecture de : Paol Keineg, Les trucs sont démolis

Les éditions Obsidiane ont publié Oiseaux de Bretagne, oiseaux d’Amérique en 1984 et Le temps qu’il fait Là, et pas là en 2005 ; leur travail de coédition offre le moyen de mesurer l’importance d’une œuvre, diverse et riche aventure dans la langue – dans les langues, puisqu’un ensemble bilingue rappelle ici le rôle du breton dans l’écriture de Paol Keineg. Le titre, qui semble énigmatique, est un fragment de vers tiré de "Grand opéra" dans Les Amours jaunes de Corbière : à reprendre ce poème, on y reconnaît des aspects de la poésie de Paol Keineg, le goût de la dérision et un sentiment de désillusion ; comme le constate l’ange que fait parler Corbière, « ... Ma blanche couronne à ma tête / Déjà s’effeuille ; la tempête / Dans mes mains a brisé mon lys... // [...] Comme les trucs sont démolis ! » (1).

Il est exclu de proposer autre chose dans cette note qu’un rapide survol autour de quelques points : pour donner envie de lire, ou de relire, ensuite la totalité des livres encore disponibles. Paol Keineg a publié 4 recueils chez Pierre-Jean Oswald (tous épuisés...)(2), après Le poème du pays qui a faim, livre violent, dont on a pu juger excessif le tableau d’une Bretagne aussi mal en point qu’une colonie, comme l’Algérie un peu plus tôt qui avait obtenu son indépendance ; ainsi :

Bretons exportés... Bretons déportés... Bretons saisonniers à Jer. Bretons fermiers d’Aquitaine... Bretons canalisés... pressurés... Bretons ouvriers à Paris... Bretons manufacturés... moulés... stéréotypés... mirés calibrés désinfectés enveloppés encaissés et expédiés... petits Bretons changeables et interchangeables... Bretons inadaptés exploités humiliés écrasés aspirés asphyxiés oubliés... Bretons colonisés... Bretons sous-développés...

Mais isoler un fragment pour ne retenir que le caractère rageur du texte serait fort réducteur. Paol Keineg était alors militant du parti autonomiste Union Démocratique Bretonne (dont il a été un des fondateurs en 1964), ce qui lui valut d’ailleurs d’être exclu de l’enseignement en 1972. Il était aussi et surtout poète et l’on s’en convainc à relire ce premier long poème, qui a le ton des épopées (« je vois ! / oh ! je vois ! / la cohue puissante des auges sur la mer / les auges de pierre sur l’épine dorsale des vagues / les hommes debout à l’avant des vaisseaux de granit / etc. »). Saisissant est aussi le plaisir des images et des anaphores qui rapproche Paol Keineg à cette époque d’un Aimé Césaire, avec « la lèpre amère des orties », avec les « ronces des rochers ». La Bretagne ne quittera pas la poésie de Paol Keineg, en s’y maintenant autrement : poèmes qui abandonnent en grande partie le lyrisme des premiers vers, désormais plus attachés à la simplicité des jours avec le recueil bilingue Histoires vraies / Mojennoù gwir, poèmes qui abandonnent un temps le français dans 35 haiku, ou qui plongent dans la littérature et les légendes celtiques avec Boudica, Taliesin et autres poèmes et les Préfaces au Goddodin. La phrase y est souvent plus elliptique, comme si dans la hâte il ne fallait en conserver que l’essentiel, sans verbe : « Pays dépaysé, la démence dans les pages. Une femme dicte. Pot-pourri de slogans. Kentoc’h mervel. La liberté ou la mort. » Le paysage appartient toujours à la Bretagne et le vocabulaire de la langue bretonne s’installe dans la phrase française – gwerz, plou, rouzig, botoù-koat, etc.

On ne peut lire un enfermement dans une région, avec l’exaltation de coutumes particulières ou l’allusion à des actes militants4, et faire de Paol Keineg un poète des revendications autonomistes. Mauvaise manière de le présenter. Certes, « Un beau jour, on se retrouve avec une conscience nationale et tous ses accessoires », mais aussi :

Les peuples pauvres en ce siècle punitif, petits mecs et bouseux, bonniches et mouquères, travaillent aux contributions indirectes. Et moi qui fouille dans les panthéons littéraires, je trouve le temps long.

Et encore, sans concession : « Depuis des années, j’entends citer Michel Torga : l’universel, c’est le local, sans les murs. La phrase est séduisante et elle illustre les dangers de la métaphore, parce qu’enfin, moi j’ai besoin de quatre murs et d’un toit. »

Comment ne pas approuver ? Il y a bien chez Paol Keineg la volonté de restituer leur dignité à une langue et à ceux qui la parlent. Et la passion de dire l’utopie (« Je parle d’un temps qui n’existe pas »). Mais avec les années qui passent, il sait et écrit qu’il s’agit d’une utopie et, sans renoncer à rien, se colletant avec « la mémoire retorse de la syntaxe », il privilégie le travail avec les mots, avec ce plaisir souvent des homophonies et des rapprochements qui appartiennent à la tradition poétique ; au hasard : « la marée noire, la mariée blanche », « j’ai sans raison cent raisons d’espérer », le babil de Babel le débat des débuts ». Les paysages de l’enfance sont toujours là (et les cochons...), mais aussi Perros et Kafka, Dada et Zukofsky, Pouchkine et Tourgueniev, Celan et Rosmarie Waldrop. Et toutes les langues, celles apprises, le portugais brésilien pour lire Da Cunha et l’allemand pour « Heine, Rilke, Goethe en édition bilingue ». Celles qui manquent et qui manqueront pour approcher la complexité des manières d’être.

Terminons avec deux citations de Paol Keineg : « À mesure qu’on écrit on accumule les ruines » et « Longtemps j’ai cru que la poésie devait dire quelque chose »

Paol Keineg, Les trucs sont démolis, une anthologie, 1967-2005, Obsidiane & Le temps qu’il fait, 2008.

Une première version de cette recension a paru en 2009.

(1). Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1970, p. 757.

(2) Évocation nostalgique, puisque j’ai d'abord lu Paol Keineg sous la couverture des éditions P.-J. Oswald. Pierre-Jean Oswald, éditeur militant, fit connaître à la fin des années 1950 la poésie algérienne, de Ismaël Aït Djafer ou de Henri Kréa, mais aussi quelques Cantos et des poèmes de Pound, traduits par René Laubiès, en 1958. Quand une étude rendra-t-elle justice à cet éditeur méconnu aujourd’hui (né en 1931, mort le 28 septembre 2000 d’un cancer) ?.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paol keineg, les trucs sont démolis | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2012

Valérie Rouzeau, Pas revoir, suivi de Neige rien ; lecture du livre

Père

Le bouquet de fleurir fait beau sur le frigo

Ça s'ouvre et se ferme s'ouvre et se ferme

La famille est beaucoup mais le père trop malade

La famille prend de glace passe repasse font vite

Tombe pétale tic

Tombe pétale tac

Tombe pétale tombe à chaque han du frigo

Valérie Rouzeau, Neige rien, dans Pas revoir, suivi de Neige rien, "la petite vermillon", La Table Ronde, 2010, p. 100.

Ça fait deux facile mon père et moi facile.

Je compte sur lui pour tomber d'accord avec moi.

Des nuages nous passent au-dessus, des crapauds chantent au loin leur chant bien plus beau qu'eux.

Mon père ne dit mot nous sommes tous les deux mais je suis la seule à avoir le vent dans les cheveux et lui est le seul à ne pas ouvrir les yeux.

Et je lui montre du doigt d'où vient le chant vachement gonflé des crapauds mais il connaît la fable.

Des nuages nous passent au-dessus le temps, à moi surtout qui les compte tant.

Mon père ne dit rien nous sommes différents mon père et moi là sommes deux en plan.

Valérie Rouzeau, Pas revoir, dans Pas revoir, suivi de Neige rien, "la petite vermillon", La Table Ronde, 2010, p. 43.

Lecture

Il faut saluer les rares éditeurs qui reprennent en poche, à un prix modique, pas seulement des auteurs passés aujourd'hui dans le domaine public mais des livres de poètes contemporains. Pas revoir avait été publié en 1999, par Le Dé bleu (mais Louis Dubost, son animateur, a pris sa retraite) et Neige rien en 2000 par les toujours actives éditions Unes.

Quand on lit les deux titres, de tonalité différente, on pense parfois à Queneau, ou à Max Jacob, ou à Desnos — mais non, ce n'est pas cela ! Ce sont des poètes appréciés de Valérie Rouzeau, et il y en a bien d'autres, cela ne fait pas de doute, mais sa voix est autre. Ce qu'écrit André Velter dans sa préface : « Une voix vraiment nouvelle, qui ne ressemble à aucune autre. Une voix qui se reconnaît d'un signe, d'un souffle, et que l'on capte à jamais, à toujours ».

Pas revoir, ce sont des poèmes rassemblés autour d'une vie, celle du père, de sa maladie, de sa façon de vivre avec les autres, de sa disparition, et en même temps les mots maintiennent quelque chose de ce qu'il fut. La mort emporte tout ce qui était le quotidien, que l'on ne remarquait même pas, ces mille moments sans relief particulier quand ils ont été vécus et dont l'absence fait percevoir l'importance :

Nous n'irons plus aux champignons le brouillard a tout mangé les chèvres blanches et nos paniers.

Nous n'irons pas non plus dans les cités qui sont des baleines grises très bien organisées où nos cœurs se perdraient.

Ni au cinéma ni au cirque, ni au café-concert ni aux courses cyclistes.

Nous n'irons pas nous n'irons plus pas plus que nous n'irons que nous ne rirons pas que nous ne rirons plus que nous ne rirons ronds.

Retenir, quand on sait que la fin est proche, la forme du visage, la « belle tête dure», à l'hôpital « les cheveux collés », des gestes de tendresse, « main donnée à maman », la voix :

Toi ta petite voix que couvre celle des chèvres en balaaade toi malaaade disant à maman mot secrets mots infimes de tendresse grande et comme elle belle.

La mort proche, on en parle, chacun sait qu'elle vient, « même le canari savait », et comment vivre l'après ? « Ça va quand on demande moi je dis bien surtout s'il y a du monde je prends sur moi très bien. » L'écriture rassemble, avec justesse, des fragments d'une relation, permet de fixer les souvenirs pour que tout ne parte pas à vau-l'eau, mais le vide, le "jamais plus" ne peut être dit : « Ça rime à rien ta mort intérieurement pauvre chant ». Mais non, comme l'écrit André Velter, Pas revoir n'est pas une manière de « pactiser avec l'habituel et indigne discours du deuil ». Ici, comme dans Neige rien, la langue est prise dans sa matérialité, pour que soit dit ce qui l'est bien rarement dans la poésie, les jours gris à côté des matins ensoleillés, les moments de la vie sans bruit, de la douleur dont on n'a pas grand-chose à dire, qui est d'abord à supporter.

Neige rien est différent et proche ; le livre explore avec allégresse, en brefs poèmes, des moments du quotidien résumés par le sous-titre "Debout, assis, couché", complété pour la première partie par "(Portraits de majeurs, plus chien)" et pour la seconde par "(Portraits de mineurs, plus chouette)" — l'ajout "plus" peut se lire de deux manières : la double lecture est de mise comme le suggère le vers d'ouverture du recueil, « Écoute si c'est comme est dit ». On comprend ce qu'est cette « voix nouvelle » quand on suit « ce que le poète a fait à la langue qui ne se fait pas »1. La phrase se défait et l'on perd souvent quelques instants ses repères, non pas pour "jouer avec la langue" — c'est à la portée de beaucoup — mais pour que se réorganise le sens et que s'entende le pas dit. Ainsi quand un mot en entraîne un autre et qu'est utilisée l'homonymie :

À l'étroit les trois huit

Virés salaires de rien

Micheline Michelin

Padradis pour demain

Une fois la langue forcée pour dire la violence, la seconde strophe peut sembler suivre la norme, mais le second vers a déjà été entendu :

Allez toi va t'en vite

Virée ç'a l'air de rien

Micheline Michelin

On te remercie bien

Neige rien (la neige est présente dans tous les livres de Valérie Rouzeau — quelle nostalgie ?), c'est aussi N'ai-je rien, comme pourrait le dire l'enfant : « Zéro présent ensemble vide / Et neige rien » ou plus loin : « L'enfant bon dos cadeau ceinture ». La syntaxe ( « le saint axe ») est souvent touchée — avec parfois suppression de l'article, de la préposition ou du pronom personnel, par exemple — non pour "imiter" l'oral (jeu stérile), mais parce que c'est un moyen parmi d'autres d'exploiter les ressources de la langue. Parmi d'autres : l'homonymie (Les flaches télévisées ; sais / pour toujours), l'à-peu près (des récites à sillons ; Meuh-cieux Mad-âme au premier vers qui deviennent au dernier Cieux d'âme) ; etc : on passera encore des animaux familiaux aux bègues bégonias et à des usages efficaces de la rime (« Rien entre elle et ciel loque / Direct à terre dans sa flaque ») La traductrice de l'anglais qu'est Valérie Rouzeau ne se prive pas non plus de passer d'une langue à l'autre : « Ouate dou mon dieu ici / Au bout du fil mais si / We may see mai comme après avril [...] ».

L'exploration du code commun n'est pas neutre, on l'a dit. Elle permet de dire la violence du quotidien, celle des rapports sociaux, elle invite aussi à questionner l'usage de la langue par chacun et à comprendre comment elle est utilisée pour dissimuler une partie du réel. Tout cela, il faut y insister, avec une maîtrise parfaite de la métrique — on se surprend à lire un poème en vers de 10/11 syllabes, un autre de 8/9 syllabes — , et une « phrase musicale » (André Velter) que la lecture à voix haute donne immédiatement à entendre.

Valérie Rouzeau, Pas revoir, suivi de Neige rien, préface d'André Velter, collection "la petite vermillon", La Table Ronde, 2010, 7 €.

© Photo Tristan Hordé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, pas revoir, neige rien, père rien | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2012

Lecture de : Jean Ristat, Le théâtre du ciel, une lecture de Rimbaud.

Le théâtre du ciel est un livre singulier : il est construit en partant des deux premiers vers du sonnet des voyelles de Rimbaud, cités en exergue (A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes), et en alternant pour chaque voyelle des transformations autour de sa forme (Entrées), puis des variations qui incluent la couleur (Scènes, parties divisées en tableaux). Mais un intermède rompt cet ordonnancement, consacré à une récriture en vers du Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Dans cet ensemble s’entrelacent des motifs que reconnaîtront les lecteurs de Ristat.

L’intermède, désignant une représentation entre les actes d’une pièce de théâtre, met ici en scène Otto Lidenbrock et son neveu le jeune Axel, tous deux venus du livre de Jules Verne, et un récitant. Les personnages, dans leur étrange parcours, traversent « le miroir / De l’espace et du temps par quoi toute chose se / Multiplie à l’infini en se répétant » ; c’est donner à cet endroit (il en est d’autres) du poème une image du livre entier : il s’est écrit en partie par l’intégration de divers matériaux non pas repris tels quels mais bougés. Le livre est ainsi comme « la machinerie du ciel » où les nuages se font, se défont et se recomposent sans cesse en figures nouvelles. C’est bien là un théâtre : « Dans les fossés du ciel [...] toutes les couleurs / s’échangent ».

Ce ciel sans cesse changeant (« Le ciel en bâillant laisse passer la lune entre / Ses babines blêmes ») est présent dans tout le livre, fil à suivre comme le sont les divers fragments issus de la mémoire — du « loup bleu de la mémoire ». Ainsi le souvenir de la grand-mère et de l’adolescent « lisant dans la cabane / Au fond du jardin ». Aux bribes du passé se mêlent, extraits aussi des « Forêts de la mémoire », des lambeaux des œuvres lues, modifiés (« Il n’aurait fallu qu’un moment de plus » (Aragon, Le Roman inachevé) devient « Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être »), des motifs de la grande tradition lyrique, du XVIe siècle (« Un jour viendra où mes vers seront ta couronne ») au romantisme, ici représenté par Chateaubriand (« Levez-vous, orages désirés » changé en « levez-vous vents désirés »). S’ajoutent certaines figures de la mythologie, si vivantes chez Ristat (1) ; interviennent le plus souvent les personnages nés « au milieu de l’archipel de mythologique mémoire » : Icare, Dionysos, Adonis, Médée, etc., à côté de « la mère isis au sexe de mygale » et de saint Sébastien.

Dans le complexe, et presque toujours très allusif, entrelacement des références, dominent les éléments pris à Rimbaud ; vie (« À marseille sur ton lit d’hôpital », mots (« bave », qui rappelle « Mon triste cœur bave à la poupe »), transformations (« l’enfer n’a pas de saison ») et évocation rapide de l’énigmatique Hortense. Le personnage de Verlaine-Lélian est aussi convoqué, et de là le motif de l’homosexualité installé dès les premières pages :

Le poète porte un chapeau gris perle et boit

Goulûment du rhum dans la cale avec un jeune

Malfrat qui le consolera de vivre encore

C’est bien à partir de Rimbaud, lu et relu, qu’est organisé ce théâtre, labyrinthe et, aussi, ensemble de scènes emboîtées les unes dans les autres. Les Entrées forment une broderie évoquant les images des anciens abécédaires : l’A girafe, l’ « E trident de Neptune », « L’U fer à cheval », l’ « O ogre / Bouche ouverte », etc. La lettre, donc, dessine une figure et, parallèlement, les sons font le sens comme, par exemple, dans « O la camarde ma camarade » ou dans ces quatre vers anagrammatiques :

Ici le rital en ristat s’attriste à

La moquerie et ferraille comme un rasta

Tatoué tâte enfin rassis après la rixe

Un alexandrin circonflexe aux pieds tors

Pieds, ou plutôt syllabes torses, des alexandrins : ici et là on compte 11 ou 13 syllabes.

Chacune des Entrées tisse un récit qui se poursuit dans les Scènes : il se déroule alors en intégrant les couleurs des voyelles. Ainsi, le rouge du I est appelé dans la suite des scènes par : s’empourprent, couleur de sang, lèvres fardées, pieds rouges, boues rouges, pourpres tentures, rubis, incendie, peau cramoisie, bonnet rouge, Titien, feu. J'arrête là cette description d’un théâtre où la scène laisse découvrir les coulisses — elles sont alors une nouvelle scène —, où l’on traverse le miroir pour réapprendre, comme l’écrivait Rimbaud cité par Ristat, « la vie d’aventures qui existent dans les livres d’enfants ».

Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud, Gallimard, 2009 ; 24, 90 €.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, rimbaud, le thâtre du ciel | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2012

Eduard Möricke, Poèmes / Gedichte, traduction de Nicole Taubes : recension

D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.

D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.

Eduard Mörike est entré au séminaire d'Urach, dans le Jura souabe, puis dans celui de Tübingen comme avant lui Hölderlin et Schelling. La vie de pasteur ne lui convenait pas et il finit par l'abandonner pour enseigner dans un pensionnat de jeunes filles à Stuttgart, mais l'enseignement qu'il avait reçu lui donna le goût des littératures grecque et latine. À côté des traductions qu'il publia, il a emprunté des genres à l'Antiquité, imité ses poètes préférés — "Acmée et Septimius", d'après Catulle, plusieurs fois présent — et les a régulièrement cités : Tibulle, Anacréon, Erinna, élève de Sappho, ou leur a rendu hommage : « Ô laisse-moi te célébrer, Théocrite aux multiples grâces ! » ("Théocrite").

On pourrait lire Mörike comme un poète résolument tourné vers le passé, il n'accorde en effet quasiment aucune place aux événements qui transformèrent le XIXe siècle, contrairement à son contemporain Heine. Son entourage n'est pas absent, mais en dehors d'une "Cantate pour l'inauguration de la statue de Schiller" (1839), il est présent dans des pièces de circonstance, parfois de quelques vers, écrites à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, d'un retour de cure, ou à propos de la mort d'un oiseau, du jouet d'un enfant, quand ce n'est pas pour déplorer la présence de moustiques qui gênent une promenade et empêchent la lecture au pied d'un arbre ("La plaie de la forêt"). On peut ajouter la satire de ceux qui s'imaginent importants et ont un air très ou, dernière pièce du volume, le congé donné au critique seulement soucieux de la taille du nez du narrateur : celui-ci lui « applique de tout cœur / Le bout de [son] soulier / Sur sa partie charnue, au bas du postérieur » ("Le congé").

On pourrait donc à juste titre se désintéresser d'une poésie trop tournée vers des modèles anciens et se vouant à rimer à propos de futilités. Ce serait aller bien vite en besogne. Ce n'est pas le "sujet" d'un poème qui importe, mais le travail dans la langue (voir Mallarmé), et si Mörike était nourri de l'Antiquité, il n'était guère différent en cela de beaucoup de poètes romantiques en Europe et il a souvent privilégié les mêmes motifs qu'eux. Il apprécie les petits faits de la vie quotidienne, les lieux sans apprêts, qu'il évoque en les transformant, par exemple pour exalter le sentiment de l'amitié (« De nouveau tu m'emplissais l'âme / Comme un frère ne le pourrait pas, comme jamais une femme ») ou, devant la nature, pour exprimer la faiblesse humaine ; ainsi dans la longue méditation après un voyage à Urach où il avait commencé ses études : « Au long des jours, des ans, tu [=la nature] restes immuable, / Et souffres sans douleur le passage du temps. »

La nature est aussi lieu du merveilleux, domaine des forces bienfaisantes ou pleines de malice. Ici, « l'étang s'agrandit, devient une mer », là on voit « un squelette / À cheval sur des ossements », ou "l'homme impavide" descendre au pays des morts, ou encore Greth la mauvaise commander aux éléments, tuer le fils du roi qui l'a négligée, puis « Elle, avec un lugubre chant, / Jette alors son corps à la mer ». On lira d'autres minuscules tragédies, mais aussi le conte des deux cigognes venues annoncer une double naissance ou celui des fantômes du tonnelier du château de Tübingen qui se manifestent de manière facétieuse.