05/07/2021

Laurent Fourcaut, Dedans Dehors : recension

Quand il ne publie pas des études à propos de poètes (Apollinaire, Dominique Fourcade) et de romanciers (Giono, Simenon), Laurent Fourcaut écrit des sonnets. Cette forme, bien en usage encore depuis le début du XXe siècle (de Valéry à Queneau, Bonnefoy ou Jaccottet), connaît parfois des transformations, par exemple par Robert Marteau (sonnets non comptés non rimés) ou Jacques Roubaud (sonnets en prose). Elle est toujours vivante grâce à sa souplesse, même si l’on joue plus (Valérie Rouzeau) ou moins (Pierre Vinclair) avec les règles classiques de construction. Les sonnets de Laurent Fourcaut, pour la majorité d’entre eux, conservent avec quelques accommodements une forme (ABAB ABAB CCD EED) courante au XVIe siècle et y sont investis des motifs lyriques (la nature, le temps, l’amour), inscrits dans notre époque de manière très personnelle.

Le premier sonnet est comme un "programme" en bonne partie suivi dans les 158 sonnets du livre. Dans le tableau de Brueghel cité, Chasseurs dans la neige, comme dans un poème, le spectateur, le lecteur peuvent reconstruire un état du monde et y découvrir « le même fouillis que l’intenable vrai », le peintre, l’écrivain ayant eu le même « désir » de donner une forme au « périssable ». C’est de ce périssable que les sonnets se nourrissent, voué à la disparition et cependant se renouvelant sans cesse : l’œuvre exige de parcourir un « labyrinthe » (c’est le titre de ce premier sonnet) et c’est ce parcours qui « comble » l’auteur comme le lecteur. Ce qui, pour tous, se défait et renaît, ce sont les saisons, avec les changements de la lumière, des couleurs du ciel, des mouvements du vent et très nombreux sont les sonnets qui s’ouvrent avec une description d’éléments de la nature :

Le jour s’affaiblit vire tout doux dans les gris (sonnet 4)

Un vent fort et très froid le faux été est mort (sonnet 5)

L’air se charge d’une humidité grise et lourde (sonnet 126)

Le temps joue dans l’espace sa partie patiente (sonnet 127)

Au fil du livre on lit "Hiver", "Printemps", "De l’été", "Soleil couchant", "Saison" — un titre d’Apollinaire est repris pour le second sonnet, "Automne malade ", un autre de Baudelaire, "Harmonie du soir", et "Les merveilleux nuages" est une reprisse des derniers mots d’un poème en prose ("L’étranger"). En même temps que l’on retrouve au bord de la mer « la perpétuité du même », c’est la nature dans toute sa variété qui est sans cesse louée, la « radieuse fraîcheur dorée » du soir comme « la douceur de cette pluie petite », la rencontre d’une chouette le jour, de hérons « au dos de cendre » ou de marcassins avec la laie. Il n’est pas surprenant qu’apparaisse l’évocation d’une vie frugale, où l’on se contenterait d’olives et de galettes de blé — mais ce n’est pas le choix du narrateur.

Cette vie proche de la nature, possible en province, avec « les vrais gens » — la vie Dehors —, s’oppose complètement à ce qui est vécu Dedans, avec « l’hystérie urbaine » où les relations humaines sont mises à mal. D’un côté « le parfum de l’aubépine blanche », de l’autre « l’air puant pourri ». Tout est dit. La vie urbaine semble réunir tout ce qui est destruction, le bruit incessant, la pollution, la « fête de la marchandise » et les effets de la mondialisation, tout ce qui contribue aussi à ne plus être dans le réel et dans le temps, chacun « scotché sur son smartphone ». Cependant, pour qui vit en ville, les bistrots peuvent être perçus comme des refuges, où l’on boit une Leffe, un Sancerre, où le narrateur peut « lorgner les filles », admirer une « jolie Black » puisque « le leurre féminin / remplit une vie d’homme ». On peut aussi, dans certains quartiers ou dans les allées du Père Lachaise, retrouver des traces du passé, sortir ainsi d’un espace aux liens humains défaits. Mais l’opposition entre nature et grande ville (Paris) ne doit pas tromper : à propos de la nature, il faut faire « attention à ne pas se prendre les pieds dans l’œuvre » et ne pas revenir à un rousseauisme naïf : ce qui est en cause, c’est le « règne imbécile » de l’argent, l’aveuglement des hommes concernant leurs pratiques.

Revenons à ce qui est éloigné de la « bêtise au front d’argent », aux créations humaines. Baudelaire est encore présent dans les titres, cette fois implicitement, avec "L’informe d’une ville" qui renvoie à la seconde strophe du "Cygne", « (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) », et l’on pense aussi au titre du livre de Jacques Roubaud qui remplace "mortel" par "humain". Le lecteur rassemblera d’autres allusions dans les titres qui inscrivent Dedans Dehors dans un ensemble littéraire ("La vie sans les plis" pour "La vie dans les plis", Michaux ; "Tempête sous les crânes", pour "Tempête sous un crâne", Hugo ; "Un balcon en ville" pour "Un balcon en forêt", Gracq, etc.). On repère également des références à des films ("Apocalypse now", Coppola ; implicitement, "Deux ou trois choses que je sais du réel", Godard, "Suzanne de 5 à 6", Varda ; etc.), à des chansons et des chanteurs (Eric Clapton ; "L’important c’est la rose", Bécaud), à des compositeurs et des interprètes, noms présents dans un titre ou dans un sonnet, de Bach à Glenn Gould, Al Jarreau, Erroll Garner et Herbie Hancock, à des peintres (Pissaro, Picasso). La littérature tient une place de choix avec des fragments de citations (« plein d’usage et de raison », l’« aboli bibelot », etc.) et des noms (Proust, Vailland, Verheggen, etc.) Relever noms et allusions n’aboutit pas à construire un catalogue mais à souligner le fait que les poèmes se construisent à partir, entre autres, d’une culture partagée et sans exclusive. On se rend compte, par ailleurs, que Laurent Fourcaut est aussi observateur du monde autour de lui, à Paris et en province — Dehors —, dans les bistrots qu’il fréquente — Dedans.

L’écriture des sonnets en vers de douze syllabes, très maîtrisée, entraîne le lecteur dans une histoire de la forme et de la langue. Laurent Fourcaut introduit dans un contexte contemporain le démonstratif médiéval cil (= celui-ci), mêle à un vocabulaire parfois recherché des mots connotés familiers ou argotiques, souvent propres à l’oral, (on est grave frustré, les meufs, en loucedé, c’est pas laid, roubignolles, morfler, etc.). Il utilise des licences classiques (certe, encor, jusques), joue avec les rejets : par exemple, pour une rime avec "réel", il propose "la coupe "él / égante" ; si besoin est, une syllabe est ajoutée après le vers 14 : la rime "creux / "chartreu" laisse "se" en vers 15 supplémentaire. On relèvera aussi quelques assonances ("novembre"/ "vendre", "infirme" / "grime", etc.), des allusions littéraires ("plumage"/"ramage") et des jeux de mots pas du tout innocents, comme "émirats" /"aime rat". Rien de ces détails n’interrompt évidemment la lecture, mais ce sont eux qui donnent à l’ensemble ce ton vif, revigorant propre à ses livres de sonnets.

Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, Tarabuste, 2021, 178 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Poezibao le 31 mai 2021.

Labyrinthe

« Quelle vanité que la peinture » et pourtant

quoi de plus radicalement indispensable !

dans la matière d’une pâte un palpitant

désir de prendre forme au creux du périssable

Les Chasseurs dans la neige avec au loin l’étang

gelé marchant pour n’être pas bus par le sable

blanc d’où ces traces rouges d’un sang qui s’étend

capillarité rhizome en l’air insatiable

C’est le même fouillis que l’intenable vrai

mais de cette matière ne vous sèvrerait

nulle mère vous conservez l’initiative

de la perte ayant façonné ex nihilo

le labyrinthe convoité où tout vous prive

vous comble à l’aide de la brosse ou du stylo

Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, p. 7.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent goutcaut, dedans dehors | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2021

Sylvie Durbec, Carrés : recension

On ne s’habitue pas à lire une poésie qui se contente, pour reprendre Jacques Réda, « d’aller à la ligne », sans que l’on repère un rythme quelconque, et l’on retrouve toujours avec plaisir la lecture de poèmes avec des contraintes d’organisation, même s’il ne s’agit pas de vers comptés, rimés ou non. Sylvie Durbec choisit dans ses proses de les inscrire dans un carré, contrainte arbitraire qu’elle présente analogue à celle « que l’on se donne marchant sur un trottoir de ne pas mettre le pied sur la ligne ». Mais ce n’est pas la seule qu’elle s’invente dans les cinquante carrés, plus un « en guise d’au revoir », de son livre.

Toutes les proses se terminent par le mot "carré", substantif ou (11 fois) adjectif — sauf dans "carré zutique" où la figure géométrique, de dimension réduite, est de guingois avec un angle sur ce qui aurait été un côté du carré normal. Quelques carrés comptent une ligne de trop et l’une des figures, "carré compact", est un rectangle : il s’agit de la prose ouverte avec une citation de Peter Handke ; c’est la seconde contrainte qui donne une unité au livre, chaque texte comprenant le nom du romancier, ou une périphrase (« le romancier autrichien »), ou une citation, ou une allusion à un livre. Enfin, toutes les proses contiennent la suite « comme ça » et un Cmajuscule, alors que l’ensemble est sans majuscule « pour dire non à la hiérarchie » et « sans ponctuation pour que le lecteur s’égare ». Si le lecteur s’égarait, ce serait pour d’autres motifs, la construction très rythmée suppléant presque toujours à l’absence de toute démarcation dans le texte.

À côté du nom "handke" (en minuscules, comme tous les noms de personne) et de commentaires à partir de ses textes (« rêver handke écrirait rêvasser ce serait bien mieux »), d’autres noms d’écrivains apparaissent, parfois avec un contexte : « On lit azam » (d’où ailleurs « azamesque ») — Sylvie Durbec a illustré un livre d’Édith Azam —, « rousseau parlait en marchant » ; la mort de Barthes dans la rue est évoquée, comme les broussailles de James Sacré et les non-lieux de Perec ; mais es noms sont aussi simplement cités, références de l’auteure, Dickinson, Walser, Sebald. Lisant « Capitales des douleurs », on pense à Éluard (Capitale de la douleur) et « chien stupide » appelle le nom de John Fante (My Dog Stupid). C’est Chaïm Soutine qui semble pouvoir traduire par la peinture de manière satisfaisante les variations de sentiment, « un seul tableau de soutine et tout en est violemment éclairci ou assombri ça dépend de l’endroit où l’on se tient chaïm ».

Carrés a les caractéristiques d’un Journal, Sylvie Durbec évoquant sa ville natale (Marseille) et rapportant souvent des moments de la vie de tous les jours, notamment sa relation avec les éléments naturels. Après carré un et carré deux, carré éden porte sur la transformation d’un lieu « boueux » en éden grâce aux fleurs semées et ce thème est récurrent. C’est dans une caravane placée dans le jardin qu’elle se réfugie pour écrire et qui lui donne la possibilité de s’isoler — « vieillesse solitude lecture goûter au paradis sans compagnie ». Ce faisant elle peut renouer avec le temps de l’enfance, temps de la cabane et de la lecture d’illustrés, temps où les enfants n’avaient pas le droit d’approcher le bureau du grand-père. Dans ce « monde très ancien », les choses avaient un aspect que l’on ne reconnaît plus, le bureau si impressionnant hier n’est aujourd’hui qu’un meuble comme un autre.

Carrés contient aussi une partie des usages du mot "carré" ; d’abord, tout le livre est composé de « carrés » d’écriture, analogues aux divisions du jardin en carrés et où « subsiste », pour poursuivre la métaphore, « le fouillis de broussailles chères à James Sacré ». C’est aussi la parcelle pour la pierre tombale et Sylvie Durbec, évoquant Perec, se souvient que pour lui le carré ressemble à une chambre ; de là le passage aux sinistres chambres à gaz et — pour en éloigner l’image ? — le souvenir d’enfance des petits carrés Gervais, « ces fromages frais que nous mangions enfants au goûter (...) avec les petits suisses ronds ». Pour compléter les emplois du mot est évoqué « le mouchoir de batiste (...) carré de fil négligemment noué ».

Sylvie Durbec est attentive au vocabulaire, pensant même qu’il serait bon d’énumérer les mots « méprisés », en en citant quelques-uns liés à la vie quotidienne (pain, vinaigre) et à des fonctions du corps (urine, dent de devant). Elle s’interroge ici et là sur l’usage des mots (« dit-on encore ce mot [fichtre] pas plus que foutre ») et elle-même les associe pour les faire entendre autrement : plaisir des homophonies (s’en fiche / sans fiche) et des paronomases (branches/bronches), goût pour les allitérations (gouffre, grotte, gorge, rouge, manganèse), avec par exemple un commentaire à propos du B, « B la bienveillante aux deux petits ventres bedon bedaine rigodon dondaine brume boueuse brouillard au-dessus de la vézère brou de noix elle est comme ça cette lettre [etc.]».

Dans les proses de Sylvie Durbec le temps passé est évoqué sans regret, c’est plutôt l’incertitude des jours présents et à venir qui l’inquiètent ; pensant à un tableau de Van Gogh où deux personnages sont « en grande conversation », la narratrice commente « plus je me rapproche de la fin moins j’ai de chance de les entendre ». Cependant, le jardin, le paysage, le visible sont toujours là pour sauver les jours, comme chez Handke : « le fou de champignons », dans le "carré" final, renvoie au livre Essai sur le fou de champignons, Une histoire en soi, traduit en 2017.

Sylvie Durbec, Carrés, Faï fioc, 2021, 72 p., 11 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 25 mars 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, carrés : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

01/05/2021

Esther Tellermann, Corps rassemblé : recension

Les échanges entre écrivain et peintre sont toujours passionnants, pas plus le peintre n’illustre un texte que l’écrivain ne décrit un tableau — laissons de côté une fascination qui aboutit parfois à des monographies autour de tableaux —, écrit et peinture forment un tout, construire l’unité de l’ensemble reste complexe. Corps rassemblé se distingue par sa singularité : Les 121 poèmes ont été composés, comme le précise Esther Tellerman à la fin, sur une page isolée, « après les visites du 21 avril 2017 et des 17 juillet, 1er et 28 août 2019 à l’atelier et au domicile du peintre Claude Garache. » La relation au travail du peintre apparaît dans le titre quand on sait qu’il peint des corps nus de femmes, sans aucun décor, Corps rassemblé c’est-à-dire corps devenu lui-même, dans son équilibre et déséquilibre, donc sa présence.

Le jeu des pronoms — je, il, vous, nous — est très souvent ambigu, cependant le peintre est bien présent dans le livre, avec des paroles rapportées, « Le rouge est un peu / trop fort sur l’épaule », remarque reprise sans les guillemets de citation. Il semble même prendre la parole et préciser une manière de travailler quand on lit, « Pour vous j’inventais des enduits que / perce / la transparence », comme s’il s’adressait avec le "vous" aux nus des toiles. Cette recherche de la transparence (mot récurrent) lui est d’ailleurs attribuée par la narratrice, « Il voulait que / le corps manifeste / l’évidence ». Plus largement on relève une série de mots propre au vocabulaire du peintre, comme "châssis, "cadre", "glacis", "pigment", et le premier poème ouvre sur l’esquisse d’un tableau avec « la forme / rouge /près de 3 pinceaux / dans le carmin ». ; par la suite, des noms de couleur reviennent (bleu, jaune, vert, gris, blanc), toujours liés aux tableaux de Claude Garache.

Le plus souvent peints en rouge, les corps nus le sont dans des poses variées (« une pose accroupie », par exemple) et toujours appartiennent au vivant, parfois comme s’ils étaient prêts à sortir du cadre (« Sœur nage / soudain cogne / le châssis »). La proximité avec une femme présente peut être encore accentuée puisque l’on voit « entre les cuisses un filet de sang », puisque cette figure nue « répand la musique », que les formes vibrent, que devant elles on ne peut qu’être fasciné : « elles absorbent qui les regarde ». Le corps nu est aussi corps de désir, non pas seulement par la représentation du sexe — « la fissure », « le triangle » —, mais parce qu’il n’est pas qu’une image, vu comme « la brûlure du dessous », parce que tout ce que le corps nu vivant manifeste est lié au désir, ainsi « l’odeur des aisselles / des sueurs âcres ». Ces corps proches appellent une série d’associations et une sortie de la peinture.

Les mots de « légende », de « conte » (« un conte frémit au bas des reins ») orientent vers des constructions de l’imaginaire — « là palpitent des / chemins / de forêts bleues » —, chemins nombreux où les nus suscitent des « métamorphoses », où le féminin est premier. Ici c’est l’image de la Sybille, la femme prophétesse, qui s’impose vigoureusement, « Il fallut / les Sybille / crevant la surface / et les pigments broyés ». Une autre, ce que préparait l’appellation de « sœur », est la figure d’Ariane (« ô sœur Ariane ») et, par touches successives, c’est son sort qui est rappelé, « Ariane fut-elle / rugueuse ou / douce / qui l’abandonne ». Sort tragique peut-être à nouveau évoqué à la fin d’un autre poème avec « vous la laissiez au bord », qui reporte le lecteur à la Phèdre (I, 3) de Racine, « Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée », « vous » renvoyant aussi bien au Thésée de la fable qu’au peintre, réalité des tableaux et sortie dans l’imaginaire étant toujours étroitement mêlés. Ainsi, les motifs de l’oubli et de la mémoire conduisent à l’enfance, « une oasis / qui perdure / et sombre » et l’on ne peut s’empêcher de retourner à la fable et de reconnaître l’enfant Moïse quand on lit « le berceau / appelle des esquifs / qui l’emportent ».

L’ensemble compose un récit à partir des corps nus de Claude Garache — « il inventa le corps / qui respire » ; récit qui débute par l’alternance passé simple-imparfait caractéristique, même si elle est abandonnée ensuite. Récit des tableaux sans autres personnages que les corps et ce qu’ils suggèrent : les espaces se font et se défont, changeant à peine mis en place et des ruptures interviennent dans le temps avec « soudain », « tout à coup », comme est donnée aussi une continuité avec « puis ». Toute une série de mots (« oubli », « transparence », « ombre », « orage ») et de fragments de phrases participent à l’unité de l’ensemble ; ainsi, « un sexe posé sur / l’inquiétude » (p. 12) est repris avec une variation, « le sexe posé / sur l’inquiétude » (p. 70), on lit trois fois « dans l’instant / qu’irradie la durée » (p. 14, 86, 110) ; etc. Dans ces courts poèmes au vers très brefs pas toujours alignés, caractéristiques de l’écrire d’Esther Tellermann, on repère ici et là quelques paronomases, celle-ci avec un des mots récurrents de son écriture, « désirs d’ombres et d’ambres ». On laissera un moment la complexité du récit pour la simplicité, toujours, des poèmes, et la beauté de ce "corps rassemblé" dans le dernier poème :

Face au visible

que signifie

la justesse

de la fleur ?

Aujourd’hui de nouveau

illumine

les effluves

de mémoire

pour une floraison

qui jamais ne s’éteint

jamais

ne s’enlise

parmi les ronces

Esther Tellermann, Corps rassemblé, éditions Unes, 2020, 128 p., 21 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 mars.

Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, corps rassemblé | ![]() Facebook |

Facebook |

22/04/2021

Julien Gracq, Nœuds de vie : recension

Bernhild Boie, responsable de la publication dans la Pléiade des œuvres de Gracq, a puisé, pour construire Nœuds de vie, parmi les fragments de prose conservés dans le fonds déposé à la Bibliothèque nationale. Pour conserver les habitudes de l’écrivain, elle a divisé le livre en quatre chapitres, dont les « contours (...) restent flous, (les) frontières poreuses » : "Chemins et rues", "Instants", "Lire", "Écrire" ; chaque chapitre, à la place d’un exergue, s’ouvre avec une photographie empruntée aux archives de Gracq. On retrouve dans ces proses les thèmes et l’écriture des Lettrines, des Carnets du grand chemin, l’aigu du regard dans l’observation du monde et des choses de la vie, les sorties régulières dans l’imaginaire.

Personne ne restitue jamais par l’écriture un paysage "tel qu’il est", chez Gracq l’espace est souvent perçu en mouvement, de nature complexe, ce qu’un simple "comme" introduit ; un soir, quand il se déplace en Sologne, il semble que l’eau est à l’origine de l’obscurité, « la nuit gagnait peu à peu comme la crue d’un étang noir ». La nuit aidant, la transformation des choses se développe : les yeux « de bête luminescents » devinés sur les côtés de la route sont « comme ceux qui brûlent dans les grands fonds de la mer » : ces passages du vivant d’un milieu de vie à un autre, conduisent au conte de fées, conte qui s’achève avec l’arrivée en ville au sortir de la forêt. La confusion des bruits de la forêt et de ceux de la mer revient régulièrement, on parle pour les bois de « son air compact et vert d’aquarium », de « fosse marine » et même les noms signalés aux carrefours « enflent en vague dans la conque du silence une rumeur submergeante de cloche sourde et de coquille marine ».

Une autre forme de passage peut produire dans la réalité un « déclic magique » analogue à celui que donne le rêve, la découverte d’un sentier ignoré : est franchie « une porte clandestine », « un passage caché » et c’est alors pour le promeneur une traversée du miroir — « comme lorsque, dans le château enchanté des contes (...) » —, et à sa disposition l’« excès dans le don ». Mais ce regard sur l’environnement est de moins en moins partagé. Gracq remarquait qu’avec le temps la relation de la plupart des habitants à la nature disparaît, il constatait qu’en 1978 seule une minorité dans un village cultivait encore un potager : la pelouse avait remplacé les légumes et l’éloignement de la nature était irréversible, quelles que soient les « jérémiades écologiques ».

Ces changements, survenus en quelques décennies, l’écrivain les notait dans d’autres domaines, par exemple dans l’usage de l’outillage le plus répandu aujourd’hui pour écrire. Le choix de refuser l’ordinateur et ce qui lui est attaché, mais également la « promotion » de ses livres, me rangent, écrivait-il avec humour, parmi les « survivances folkloriques » après du « pain Poilâne et du jambon fumé chez l’habitant ». Les décalages entre ses pratiques et l’air du temps expliquent qu’il y a quelque chose de désabusé dans ses remarques à propos de la littérature de son temps ; après 1945, elle n’a fait selon lui que proposer des variations sur des thèmes anciens, souffrant, comme en politique, d’une « crise de l’expression ». « L’univers littéraire » lui apparaissait « en voie d’éclatement », et notamment la poésie, où s’étaient développés progressivement des « univers clos » sans aucun lien entre eux ; pour la critique, ce ne sont plus le désir et l’exigence du lecteur qui seraient premiers mais une lecture conçue, comme « un champ d’investigations, c’est-à-dire, comme elle dit, la substitution au voyage de la carte routière ». Pour ce qui est de l’enseignement de la littérature, qui se refuse à toucher aux « anciennes momies » — pourtant, « Qui lit Homère ? Qui lit Pindare ? » —, il a abouti à leur rejet par les lycéens qui ne veulent plus "commenter" que « Boris Vian, Charlie Hebdo et les bandes dessinées ».

Gracq, lui, s’il n’avait lu de l’Ulysse de Joyce que des fragments (« admirable ouverture »), s’interrogeait sur ce qui lui faisait apprécier tel écrivain, les « qualités visuelles » de Colette, la prédominance « du détail sur l’ensemble » chez Proust, le « génie de grand rhétoriqueur » de Lautréamont, etc. Analysant ce qu’avait été la réception de Ponge, d’abord encensé par Sartre, puis un temps par « le tandem Barthes-Sollers », Gracq craignait que cette œuvre ne soit plus lisible dans l’avenir : en 1976, déjà, « la langue, son support unique, se décolore, se désarticule et s’en va ».

Ces transformations rapides de la langue, qui empêchent dans les années 1970 de penser qu’un livre pourra être lu un siècle plus tard, Gracq les vivait, pensant qu’en France le « support linguistique pourrit (...) à vue d’œil ». Cela ne le détournait pas de l’écriture qu’il assurait pratiquer « en amateur » : l’écrivain professionnel, qui ne cesse d’écrire, accepte de n’être « à chaque instant littéralement que ce que l’écriture va tirer » de lui, position intenable pour Gracq. Il écrivait en amateur, c’est-à-dire qu’il était "celui qui aime", et ce qu’il voulait exprimer ce sont d’abord des « nœuds de vie », « Une sorte d’entrelacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude et de l’être-ensemble ». Cela implique une « réussite de forme », un accord entre son et sens, manière peut-être d’aboutir à la « saisie d’une vérité ».

Bernhild Boie, responsable de la publication dans la Pléiade des œuvres de Gracq, a puisé, pour construire Nœuds de vie, parmi les fragments de prose conservés dans le fonds déposé à la Bibliothèque nationale. Pour conserver les habitudes de l’écrivain, elle a divisé le livre en quatre chapitres, dont les « contours (...) restent flous, (les) frontières poreuses » : "Chemins et rues", "Instants", "Lire", "Écrire" ; chaque chapitre, à la place d’un exergue, s’ouvre avec une photographie empruntée aux archives de Gracq. On retrouve dans ces proses les thèmes et l’écriture des Lettrines, des Carnets du grand chemin, l’aigu du regard dans l’observation du monde et des choses de la vie, les sorties régulières dans l’imaginaire.

Personne ne restitue jamais par l’écriture un paysage "tel qu’il est", chez Gracq l’espace est souvent perçu en mouvement, de nature complexe, ce qu’un simple "comme" introduit ; un soir, quand il se déplace en Sologne, il semble que l’eau est à l’origine de l’obscurité, « la nuit gagnait peu à peu comme la crue d’un étang noir ». La nuit aidant, la transformation des choses se développe : les yeux « de bête luminescents » devinés sur les côtés de la route sont « comme ceux qui brûlent dans les grands fonds de la mer » : ces passages du vivant d’un milieu de vie à un autre, conduisent au conte de fées, conte qui s’achève avec l’arrivée en ville au sortir de la forêt. La confusion des bruits de la forêt et de ceux de la mer revient régulièrement, on parle pour les bois de « son air compact et vert d’aquarium », de « fosse marine » et même les noms signalés aux carrefours « enflent en vague dans la conque du silence une rumeur submergeante de cloche sourde et de coquille marine ».

Une autre forme de passage peut produire dans la réalité un « déclic magique » analogue à celui que donne le rêve, la découverte d’un sentier ignoré : est franchie « une porte clandestine », « un passage caché » et c’est alors pour le promeneur une traversée du miroir — « comme lorsque, dans le château enchanté des contes (...) » —, et à sa disposition l’« excès dans le don ». Mais ce regard sur l’environnement est de moins en moins partagé. Gracq remarquait qu’avec le temps la relation de la plupart des habitants à la nature disparaît, il constatait qu’en 1978 seule une minorité dans un village cultivait encore un potager : la pelouse avait remplacé les légumes et l’éloignement de la nature était irréversible, quelles que soient les « jérémiades écologiques ».

Ces changements, survenus en quelques décennies, l’écrivain les notait dans d’autres domaines, par exemple dans l’usage de l’outillage le plus répandu aujourd’hui pour écrire. Le choix de refuser l’ordinateur et ce qui lui est attaché, mais également la « promotion » de ses livres, me rangent, écrivait-il avec humour, parmi les « survivances folkloriques » après du « pain Poilâne et du jambon fumé chez l’habitant ». Les décalages entre ses pratiques et l’air du temps expliquent qu’il y a quelque chose de désabusé dans ses remarques à propos de la littérature de son temps ; après 1945, elle n’a fait selon lui que proposer des variations sur des thèmes anciens, souffrant, comme en politique, d’une « crise de l’expression ». « L’univers littéraire » lui apparaissait « en voie d’éclatement », et notamment la poésie, où s’étaient développés progressivement des « univers clos » sans aucun lien entre eux ; pour la critique, ce ne sont plus le désir et l’exigence du lecteur qui seraient premiers mais une lecture conçue, comme « un champ d’investigations, c’est-à-dire, comme elle dit, la substitution au voyage de la carte routière ». Pour ce qui est de l’enseignement de la littérature, qui se refuse à toucher aux « anciennes momies » — pourtant, « Qui lit Homère ? Qui lit Pindare ? » —, il a abouti à leur rejet par les lycéens qui ne veulent plus "commenter" que « Boris Vian, Charlie Hebdo et les bandes dessinées ».

Gracq, lui, s’il n’avait lu de l’Ulysse de Joyce que des fragments (« admirable ouverture »), s’interrogeait sur ce qui lui faisait apprécier tel écrivain, les « qualités visuelles » de Colette, la prédominance « du détail sur l’ensemble » chez Proust, le « génie de grand rhétoriqueur » de Lautréamont, etc. Analysant ce qu’avait été la réception de Ponge, d’abord encensé par Sartre, puis un temps par « le tandem Barthes-Sollers », Gracq craignait que cette œuvre ne soit plus lisible dans l’avenir : en 1976, déjà, « la langue, son support unique, se décolore, se désarticule et s’en va ».

Ces transformations rapides de la langue, qui empêchent dans les années 1970 de penser qu’un livre pourra être lu un siècle plus tard, Gracq les vivait, pensant qu’en France le « support linguistique pourrit (...) à vue d’œil ». Cela ne le détournait pas de l’écriture qu’il assurait pratiquer « en amateur » : l’écrivain professionnel, qui ne cesse d’écrire, accepte de n’être « à chaque instant littéralement que ce que l’écriture va tirer » de lui, position intenable pour Gracq. Il écrivait en amateur, c’est-à-dire qu’il était "celui qui aime", et ce qu’il voulait exprimer ce sont d’abord des « nœuds de vie », « Une sorte d’entrelacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude et de l’être-ensemble ». Cela implique une « réussite de forme », un accord entre son et sens, manière peut-être d’aboutir à la « saisie d’une vérité ».

Julien Gracq, Nœuds de vie, avant-,propos de Bernhild Boie, Corti, 2021, 176 p., 18 € . Cette recension a été publiée par Sitaudis.

Gracq, Nœuds de vie, avant-propos de Bernhild Boie, Corti, 2021, 176 p., 18 € Cette recension a été publiée par Sitaudis.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, avant-, propos de bernhild boie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2021

Julien Gracq, Nœuds de vie : recension

Bernhild Boie, responsable de la publication dans la Pléiade des œuvres de Gracq, a puisé, pour construire Nœuds de vie, parmi les fragments de prose conservés dans le fonds déposé à la Bibliothèque nationale. Pour conserver les habitudes de l’écrivain, elle a divisé le livre en quatre chapitres, dont les « contours (...) restent flous, (les) frontières poreuses » : "Chemins et rues", "Instants", "Lire", "Écrire" ; chaque chapitre, à la place d’un exergue, s’ouvre avec une photographie empruntée aux archives de Gracq. On retrouve dans ces proses les thèmes et l’écriture des Lettrines, des Carnets du grand chemin, l’aigu du regard dans l’observation du monde et des choses de la vie, les sorties régulières dans l’imaginaire.

Personne ne restitue jamais par l’écriture un paysage "tel qu’il est", chez Gracq l’espace est souvent perçu en mouvement, de nature complexe, ce qu’un simple "comme" introduit ; un soir, quand il se déplace en Sologne, il semble que l’eau est à l’origine de l’obscurité, « la nuit gagnait peu à peu comme la crue d’un étang noir ». La nuit aidant, la transformation des choses se développe : les yeux « de bête luminescents » devinés sur les côtés de la route sont « comme ceux qui brûlent dans les grands fonds de la mer » : ces passages du vivant d’un milieu de vie à un autre, conduisent au conte de fées, conte qui s’achève avec l’arrivée en ville au sortir de la forêt. La confusion des bruits de la forêt et de ceux de la mer revient régulièrement, on parle pour les bois de « son air compact et vert d’aquarium », de « fosse marine » et même les noms signalés aux carrefours « enflent en vague dans la conque du silence une rumeur submergeante de cloche sourde et de coquille marine ».

Une autre forme de passage peut produire dans la réalité un « déclic magique » analogue à celui que donne le rêve, la découverte d’un sentier ignoré : est franchie « une porte clandestine », « un passage caché » et c’est alors pour le promeneur une traversée du miroir — « comme lorsque, dans le château enchanté des contes (...) » —, et à sa disposition l’« excès dans le don ». Mais ce regard sur l’environnement est de moins en moins partagé. Gracq remarquait qu’avec le temps la relation de la plupart des habitants à la nature disparaît, il constatait qu’en 1978 seule une minorité dans un village cultivait encore un potager : la pelouse avait remplacé les légumes et l’éloignement de la nature était irréversible, quelles que soient les « jérémiades écologiques ».

Ces changements, survenus en quelques décennies, l’écrivain les notait dans d’autres domaines, par exemple dans l’usage de l’outillage le plus répandu aujourd’hui pour écrire. Le choix de refuser l’ordinateur et ce qui lui est attaché, mais également la « promotion » de ses livres, me rangent, écrivait-il avec humour, parmi les « survivances folkloriques » après du « pain Poilâne et du jambon fumé chez l’habitant ». Les décalages entre ses pratiques et l’air du temps expliquent qu’il y a quelque chose de désabusé dans ses remarques à propos de la littérature de son temps ; après 1945, elle n’a fait selon lui que proposer des variations sur des thèmes anciens, souffrant, comme en politique, d’une « crise de l’expression ». « L’univers littéraire » lui apparaissait « en voie d’éclatement », et notamment la poésie, où s’étaient développés progressivement des « univers clos » sans aucun lien entre eux ; pour la critique, ce ne sont plus le désir et l’exigence du lecteur qui seraient premiers mais une lecture conçue, comme « un champ d’investigations, c’est-à-dire, comme elle dit, la substitution au voyage de la carte routière ». Pour ce qui est de l’enseignement de la littérature, qui se refuse à toucher aux « anciennes momies » — pourtant, « Qui lit Homère ? Qui lit Pindare ? » —, il a abouti à leur rejet par les lycéens qui ne veulent plus "commenter" que « Boris Vian, Charlie Hebdo et les bandes dessinées ».

Gracq, lui, s’il n’avait lu de l’Ulysse de Joyce que des fragments (« admirable ouverture »), s’interrogeait sur ce qui lui faisait apprécier tel écrivain, les « qualités visuelles » de Colette, la prédominance « du détail sur l’ensemble » chez Proust, le « génie de grand rhétoriqueur » de Lautréamont, etc. Analysant ce qu’avait été la réception de Ponge, d’abord encensé par Sartre, puis un temps par « le tandem Barthes-Sollers », Gracq craignait que cette œuvre ne soit plus lisible dans l’avenir : en 1976, déjà, « la langue, son support unique, se décolore, se désarticule et s’en va ».

Ces transformations rapides de la langue, qui empêchent dans les années 1970 de penser qu’un livre pourra être lu un siècle plus tard, Gracq les vivait, pensant qu’en France le « support linguistique pourrit (...) à vue d’œil ». Cela ne le détournait pas de l’écriture qu’il assurait pratiquer « en amateur » : l’écrivain professionnel, qui ne cesse d’écrire, accepte de n’être « à chaque instant littéralement que ce que l’écriture va tirer » de lui, position intenable pour Gracq. Il écrivait en amateur, c’est-à-dire qu’il était "celui qui aime", et ce qu’il voulait exprimer ce sont d’abord des « nœuds de vie », « Une sorte d’entrelacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude et de l’être-ensemble ». Cela implique une « réussite de forme », un accord entre son et sens, manière peut-être d’aboutir à la « saisie d’une vérité ».

Julien Gracq, Nœuds de vie, avant-propos Bernhild Boie, Corti, 2021, 176 p., 18 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 18 février 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

07/03/2021

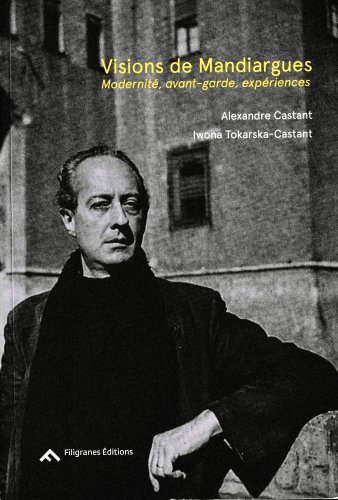

Alexandre Castant et Iwona Totarska-Castant, Visions de Mandiargues: recension

André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) est né dans une famille où les arts comptaient beaucoup — son grand-père Paul Bérard a été un mécène de Renoir. Il découvre à la fin des années 1920 le surréalisme, mais il n’a rencontré André Breton qu’en 1947 et, la même année, la nièce du peintre et poète Filippo de Pisis, la peintre Bona de Tibertelli de Pisis qu’il épouse en 1950. Son ami d’enfance Henri Cartier-Bresson lui présente en 1931 Leonor Fini avec qui il vécut plusieurs années. Il reste très proche de la génération surréaliste d’après-guerre, partageant avec Breton le goût des objets insolites, l’admiration pour le Mexique, en accord aussi avec des prises de position politiques, comme le soutien à la révolution hongroise ou au droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie. Mais ses rencontres et ses amitiés débordent le cadre du surréalisme : il est, notamment, lié avec Jean Paulhan (1) et son œuvre comprend, à côté de poèmes, de récits (2), d’ensembles critiques sur la littérature et la peinture, aussi des romans, genre rejeté par Breton.

On ne tentera pas de suivre dans une brève note tous les éléments d’un livre très dense ; les auteurs, qui ont beaucoup écrit à propos de Mandiargues et de l’image dans plusieurs domaines (peinture, photographie, cinéma) ont étudié dans le détail la manière dont Mandiargues, explorant dans son œuvre « la visualité du langage », s’inscrit ainsi dans une tradition qui, par exemple depuis James Joyce, s’est souciée du passage de l’image au mot, du mot à l’image. Les liens du poète avec les peintres ont été constants, qu’il s’agisse de son admiration pour Magritte, avec qui l’on assiste au « renversement des mots et des images », de Marcel Duchamp, ou de son intérêt pour les « anagrammes plastiques » de Hans Bellmer.

Il a porté la plus grande attention à la multiplicité des supports visuels et à leur rencontre avec l’écrit, c’est pourquoi il a toujours cherché à ce que ses poèmes dialoguent avec le travail du peintre, tentant de construire « une concordance entre le signe linguistique et le signe plastique ». Il s’agit bien d’un accompagnement réciproque, comme le voulait le collectif (auquel appartenait Mandiargues) de la revue Paroles peintes, qui connut cinq numéros entre 1962 et 1975 ; un chapitre de Visions... est réservé à une étude des éditions d’art de ses poésies, accompagnées par plusieurs peintres proches. Retenons les eaux-fortes de Miró : ici, « le texte (...) est à considérer comme un élément formel, qui exploite et met en valeur la couleur des mots, pour répondre, en écho, au chromatisme du peintre » ; pour un autre poème de Mandiargues, l’eau-forte de Bona de Tibertelli de Pisis, en blanc sur fond noir, « s’inscrit sur la page imprimée (...) comme un négatif : blanc sur noir, contraste et complémentarité. »

L’importance accordée à l’image explique la place dans l’œuvre du miroir qui ne donne qu’un reflet des choses, une figure évoquant une « rhétorique des contraires ». Mandiargues, toujours attentif à cette figure, relève quand il préface L’Homme-Jasmin d’Unica Zürn la parenté entre la construction du récit et l’image donnée dans un miroir. On comprend le prix qu’il attachait à l’oxymore, « figure de la contradiction à ciel ouvert et utopie de l’unité », comme le définit Visions de Mandiargues.

On comprend aussi que le monde soit perçu régulièrement comme un théâtre, avec ses changements de formes, que certains lieux soient pour cette raison privilégiés dans les récits tout comme ils l’étaient dans l’esthétique baroque. Ainsi du jardin, lieu récurrent et souvent décrit dans l’œuvre de Mandiargues, vu comme le lieu par excellence des artifices, du spectacle : décor avec changements de scène, il peut devenir « un monde d’artifices où les paysages reproduits ont plus de couleurs, de reliefs, de plasticité, de visualité ou de théâtralité que la nature elle-même. » Mandiargues décrit par exemple, situé dans la province de Viterbe, le parc de Bomarzo — souvent nommé "le parc des Monstres"—, créé au XVIe siècle ; le parc est habité d’inscriptions, de sculptures sur des thèmes de la mythologie grecque parmi lesquelles une tête de Méduse, lue comme figure du féminin, symbolisant à la fois la femme, l’idéal, et le miroir, l’abîme, la naissance et la mort. Les espaces décrits, paysages, jardins ou villes, se présentent toujours comme « réseaux de signes », entre le lisible et le visible. La ville est d’ailleurs un des lieux privilégiés par Mandiargues, avec ses enseignes elle est faite « d’images et de mots », « espace fictionnel par excellence ».

Tout récit chez Mandiargues est lié à la vision, voyage de signes stimulé par les rêves, les images mentales, et il comporte de minutieuses descriptions : leur force naît de leur extrême précision, mais cet « absolu descriptif » aboutit souvent, c’est son but, à ce que « les listes de mots (...) retirent peu à peu le sens de leur objet pour exister en dépit de leur modèle. » Mandiargues, dans une lettre à Jean Paulhan (Correspondance, p. 289) notait : « les mots sont pour moi des figures, encore plus que des sens » ; cette conception de l’écriture donne à l’œuvre son caractère propre. Mais il faudrait suivre aussi dans Visions... l’étude du temps dans les récits érotiques et les relations à la littérature classique, en particulier le lien étroit entre Balzac et Mandiargues. Le livre est une somme qui aura des prolongements, A. Castant et I. Tokarska-Castant, avec P. Taminiaux, organisent un colloque à Cerisy, en août 2021, autour de l’œuvre de Mandiargues (http://cerisy-colloques.fr//mandiargues2021/)

- La correspondance entre André Pieyre de Mandiargues et Jean Paulhan (1947-1968, "Cahiers de la NRF", Gallimard, 2009) a été publiée par Iwona Totarska-Castant et Éric Dussert.

- Les poèmes sont disponibles dans deux volumes de Poésie/Gallimard (2010) et la collection Quarto a publié ses Récits érotiques et fantastiques (2009).

Alexandre Castant Iwona Totarska-Castant, Visions de Mandiargues, Modernité, avant-garde, expériences, Filigranes éditions, 2020, 192 p., 25 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 février 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre castant iwona totarska-castant, visions de mandiargues, modernité, avant-garde, expériences | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2021

Pierre Vinclair, Le Confinement du monde : recension

De nombreux textes ont paru autour du confinement, le plus souvent textes politiques qui fustigent les différents aspects de la politique gouvernementale en matière de santé, en effet pour le moins erratique, mais l’inusable et dominant yaka ne l’améliorerait pas — laissons de côté, à propos de la pandémie, le flot nauséabond complotiste et anti-vaccins qui a envahi les réseaux dits "sociaux". Le livre de Pierre Vinclair se situe ailleurs ; il propose avec 23 sonnets, dont un "Prologue", ("Chansons covides"), une chronique de ce que fut sa vie pendant le premier confinement ; une seconde partie de 15 sonnets titrée "Une couronne", est dédiée « aux morts du corona », puis dix "Sonnets de chiffon" en vers mêlés, « À l’inachevé », sont suivis de notes sur quelques poèmes et de remerciements.

Ce n’est sans doute pas la relation de la vie quotidienne de la famille Vinclair avant et, surtout, après l’épidémie qui retiendra le lecteur ; cependant, à côté de "l’effet de réel" ainsi introduit, elle apporte un témoignage à propos de la manière dont a été vécu le premier confinement — ici, dans de bonnes conditions matérielles, à Londres où Vinclair enseignait : les enfants en bas âge à prendre en charge, le télétravail pour l’épouse, ce qui redouble le confinement comme les visio-cours à dispenser, les cauchemars, etc. L’évolution de la maladie est suivie de près, notamment grâce aux membres de la famille proche qui, tous, travaillent dans un hôpital et qui, chaque jour, vivent la difficulté d’apporter des soins aux malades. Ce qui est aussi ressenti, c’est le contraste entre le « temps infécond » des humains et celui de la nature quand on regarde « le printemps s’éveiller ».

Ceci dit, « Pourquoi composes-tu des sonnets tout le temps ? » Plusieurs réponses. Quitte à être enfermé, mieux vaut essayer de se construire un autre lieu et le sonnet en est un : « le premier quatrain est comme un vestibule / spacieux, lumineux, digne des magazines / le second un salon-salle à manger-cuisine /[etc.] » Mais on tombe vite dans l’escalier en allant à l’étage... Laissons de côté l’humour et, ce qui est rappelé au lecteur,

nous ne passons du temps,

toi comme moi, des deux côtés de ce sonnet,

qu’en attendant de pouvoir ouvrir notre porte.

Avant d’ouvrir cette porte pour revoir l’horizon, ne pas oublier que les sonnets sont aussi une modeste offrande aux morts du virus, « cris domptés, écrits, qu’on fait lire aux vivants ».

Ces motifs cependant pourraient être considérés comme de bien pauvres justifications et Vinclair le sait bien, qui connaît l’usage de cette forme fixe inusable qu’est le sonnet. Il cite en exergue des extraits d’un sonnet de Du Bellay autour de la fièvre et, à sa suite il peut écrire :

Dans un carré de vers, on fourre à peu près tout :

le décompte des morts, la blague de la toux —

il y faut s’y réjouir autant que s’y morfondre.

Alors, puisqu’on peut se réjouir, un autre intérêt apparaît à écrire « cette poésie de mirliton », l’exploration d’une forme déjà entreprise avec virtuosité dans un livre récent (La Sauvagerie, 2020).

Pour l’essentiel, les règles classiques de construction des quatrains sont respectées (ABBA x 2), avec parfois une variante (CDDC pour le second quatrain) ; pour les tercets, les possibilités combinatoires sont largement utilisées, celle du sonnet marotique dominante (CCDEED). Mais on lit aussi un sonnet construit sur quatre rimes (AAAA/BBBB/CCC/DDD), un autre en vers mêlés, un troisième organisé en trois groupes (3/8/3). Dans le second ensemble, "Une couronne", le dernier vers du premier sonnet devient le premier vers du second, et ainsi de suite, le quinzième sonnet étant composé de l’ensemble des derniers vers. Le dernier ensemble, "Sonnets de chiffon", sort des règles — tous les sonnets étaient jusqu’alors de 12 syllabes : « Voici quelques vers pairs sans rime / dont les mètres variés / compensent leur écart par des tabulations ». Pour faire bonne mesure, Vinclair introduit dans les "Chansons covides" une vilanelle, genre prisé au XVIe siècle.

Le jeu avec les règles de la forme fixe, de la syntaxe et du vocabulaire est très présent et donne un ton propre à l’écriture de Vinclair, une apparence de facilité, mais qui suppose une maîtrise dans la construction des rythmes que n’ont pas toujours les tenants du vers libre. C’est évidemment dans un ensemble qu’il faut lire un relevé, pas du tout exhaustif, du jeu : rimes pour l’œil, y compris avec un mot anglais (cough - joues), mots coupés en fin de vers (i/Pad – cla/sses ; Wor/d – Mor/t), rimes avec le même (dieu – dieu), vers en anglais, etc. On lira des élisions "fautives (« j’hurle », « s’hérisse » (deux fois))", ici et là des anagrammes (« La Terre, en attendant la reprise, respire »), l’emploi d’une onomatopée par strophe dans un sonnet (bip-bip, tic-tac, pimponpin, boum-boum) et d’allitérations (« monceaux / de monstres »). Ajoutons à côté de citations attribuées — Du Bellay pour l’usage du sonnet, George Oppen et Di Manno pour le caractère objectiviste de la poésie — des fragments de poèmes aisément reconnaissables, comme par exemple « Ô toi qui le savais », « la joie après la peine ».

Le livre dit quelque chose à propos du confinement, de la mort, de la solitude, mais est aussi un livre de poète curieux d’exploiter les ressources de la langue sans rien s’interdire. On apprécie, inattendus, que les notes et les remerciements qui ferment le livre prennent aussi la forme du sonnet.

Pierre Vinclair, Le Confinement du monde, éditions Lurlure, 2020, 72 p., 9,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er février 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, le confinement du monde, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2021

Silvia Majerska, Matin sur le soleil

Les poèmes du livre, presque toujours en strophes brèves, se répartissent en trois parties, "Le cube de Pandore", "Matin sur le soleil" et "Portraits de l’eau". Le titre, repris pour le second ensemble, est une énigme jusqu’à la lecture, dans la seconde séquence, du dernier vers de "Yeux", « La valeur de certains désirs, c’est d’être aussi irréalisables que le matin sur le soleil ». On comprend immédiatement la force de cette « comparaison inattendue », qui pose la question de "l’impossible", le désir consistant peut-être d’abord à valoriser ce qui est désirable. Mais d’autres propositions dérangent aussi l’ordre, pas seulement celui de la langue.

Il faut d’abord revenir à la mythologie grecque : Pandore est créée par le dieu forgeron, Héphaïstos, d’un peu de terre et d’eau. Le poème d’ouverture, "Premier contact", esquisse justement un rapport amoureux avec la terre, « Au toucher de mes cuisses / et de la surface de la terre // la sueur coule lentement / vers le sol en fins ruisseaux » : le corps en eau épouse la terre et, plus avant, le ciel devient corps qui « s’allonge » sur ce corps. Cette étreinte fusionnelle de l’humain et de la nature est le motif dominant de cette partie ; ici la femme et la terre, deux principes de fécondité, sont en étroite liaison, ensuite se rencontrent les relations terre (= corps) / ciel et eau, montagne / humain (embrasser la montagne), vent / femme (sous la forme de « sous-vêtements féminins »).

Si le livre s’ouvre sur une relation intime à la terre et à l’eau, il se ferme avec quatre poèmes autour de l’eau vivante : il s’agit de « portraits ». D’emblée l’eau est bien rapportée au vivant et à la beauté — « sa chair » est dite « photogénique » —, et à la lumière, l’eau « jetant une lumière sèche ». Elle est reliée à la mythologie grecque puisque "eau" appelle l’Hydre (= eau) aux multiples têtes — on y voyait parfois un serpent d’eau ; énigme, l’eau se transforme sans que l’on puisse imaginer ses changements, tout comme la chrysalide ou comme « un visage humain recyclé depuis la nuit des temps ». C’est une des caractéristiques essentielles de l’eau, elle « chante le temps » et le lecteur revient à des origines mythologiques, à la création de Pandore. Dans la dernière séquence du livre, les éléments énumérés pourraient, eux aussi, paraître énigmatiques : ils rassemblent ce qu’est le corps vivant dans le temps, « L’eau — l’aïeule, l’emballage, le culte de la pureté, la loi, l’insoluble » ; dès le second poème, il était dit qu’elle était nourricière et « la langue maternelle », soit liquide amniotique.

Par le lien entre le vivant et la nature s’introduit la figure du double qui s’exprime de diverses manières. Ainsi le squelette est le « frère intérieur », l’ombre est un « rêve que fait le soleil » et la mémoire s’apparente à une ombre ; ainsi encore peut-on imaginer qu’avec deux bouches, comme on a deux yeux, on pourrait donner un corps (« trois dimensions ») à la langue. La langue, les mots constituent d’ailleurs une ligne de force du livre ; les mots sont inscrits dans le temps, « souvenir / des hommes oubliés / depuis longtemps » et impossibles à compter, proliférant depuis qu’ils sont écrits. Ils sont motifs à des propositions bâties sur l’absurde, par exemple dans le poème titré "Mors inexistants" dont le début évoque un raisonnement carrollien :

Parmi les mots inexistants

il a fallu distinguer ceux

qui n’existeront jamais

Bien d’autres énoncés ne présentent pas de relation à la réalité, sans pour autant ne pas être "lisibles" ; dans les deux dernières séquences d’un poème titré "Bleu", est nommé un personnage de la mythologie grecque, qui a donc sa place dans l’ensemble, mais si un lien avec le titre est immédiat, la relation avec les autres séquences du poème est difficile à établir : « Sous la pluie quelqu’un applique le bleu. Le blanc tète le pigment au goût de feuille, de pétale, de fruit ; les nuances peuplent l’espace de la tâche. // Pendant ce temps-là, vêtu d’un simple jean bleu, Orphée descend très haut, jusqu’au vouvoiement. » Faudrait-il tenter de « résoudre l’énigme » ? Il faut bien plutôt l’accepter comme telle, comme toutes les « étranges comparaisons », sauf à vouloir que la poésie soit seulement analogue à un document.

Matin sur le soleil, est le premier livre de Silvia Majerska (née en 1984). Traductrice du slovaque, elle a publié jusqu’à maintenant des poèmes dans des revues en France et en Slovaquie et elle a une activité critique. On souhaite que se poursuive son goût de l’insolite dans l’usage de la langue.

Silvia Majerska, Matin sur le soleil, Le Cadran ligné, 2020, 49 p., 12 €. Cette recension à été publiée par Sitaudis le 28 janvier 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : silvia majerska, matin sur le soleil, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2021

Ezra Pound, Cathay : recension

Il est bon de rappeler que "L’Ours Blanc", revue sans parution régulière (qui doit son nom à un vers de Valère Novarina), propose dans chaque livraison un seul texte, traduction (Charles Reznikoff, Jack Spicer, Russell Edson, etc.) ou non (Fabienne Raphoz, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes, etc.). Le numéro 27 a paru en même temps que la traduction de Pound, Ombres blanches sur fond presque blanc, de Baptiste Gaillard, écrivain de Suisse romande. Cathay rassemblait, en 1915, les traductions par Pound de poèmes du poète chinois Rihaku (transcription du nom en japonais) ou Li Bai (701-762), de l’époque Tang. Pound pensait qu’il fallait ne pas rester coincé dans sa langue et lire d’autres langues, traduire aussi, plaçant l’activité du traducteur au même niveau que l’écriture de poèmes — ce qui est aussi la position d’Alferi. Il reçut en 1913 de sa veuve les carnets d’Ernest Fenollosa qui avait transcrit et traduit littéralement des poètes de la poésie classique chinoise ; sans rien connaître de la langue, Pound travailla à partir de ces notes pour donner une version anglaise, faisant de Rihaku/Li Bai « un précurseur de Make it New, ce modernisme qui prend le contre-pied de l’avant-garde et parie sur le renouvellement de la tradition » (A. Lang). L’édition de L’Ours Blanc reproduit dans sa page titre la disposition de la première édition de Cathay que le lecteur retrouvera aisément par l’internet de Cathay, fort utile si l’on est angliciste pour apprécier les choix d’Alferi*.

Les poèmes de Rihaku sont ancrés dans son temps : on y lit des noms de lieux et de personnages (So-Kin), des allusions (« l’Empereur est à Ko »), des comportements (« À quatorze ans j’ai épousé mon Seigneur »...) ») qui reportent à une époque et à des faits bien étrangers au lecteur d’aujourd’hui. Ce n’est pas l’essentiel, toute poésie ou prose ancienne sur ces points reste peu lisible — sinon comment regarder une pièce d’Euripide ou de Shakespeare ? —, ce qui importe est que « cette distance nous donne avec une immédiateté d’autant plus fulgurante les sentiments les plus communs à l’humanité : la faim et le froid, l’espoir et le désespoir, le désir et l’attente » (A. Lang). Ce sont notamment les difficultés de la vie pendant les troubles et guerres de son époque que Rihaku restitue, « Un déferlement d’hommes de guerre sur tout le royaume du milieu, / ( ...) Et la peine, la peine comme la pluie, / La peine à partir, et la peine, la peine à revenir, / Les champs désolés, désolés / ». Et la restitution n’est jamais simple récit dans la traduction d’Alferi traduisant Pound.

La syntaxe du français oblige à plus de liens qu’en anglais, ce qui peut gêner la simplicité recherchée dans l’expression et surtout briser le rythme des vers ; Alferi, dans le premier poème traduit de Kutsugen (IVe s avant J._C.), choisissant une construction elliptique, supprime pronom et verbe présents dans le texte de Pound :

« Sorrowful minds, sorrow is strong, we are hungry and thirsty, /»

est traduit par

« Âmes attristées, la tristesse est âpre, et la faim, la soif, / »

Dans "Lettre d’un exilé" de Rihaku, la forme du récit fait par l’exilé à un ami est remarquable : dans la traduction de Pound comme dans celle d’Alferi, absence de tout apprêt, vocabulaire et syntaxe sans détours qui font penser aux choix des poèmes objectivistes des années 1930 aux États-Unis : « (...) Le plaisir continu, avec des courtisanes allant et venant sans obstacle. / Avec les flocons qui tombaient des saules comme de la neige, / Et les filles fardées soûles au crépuscule, / ». L’exilé n’obtenant pas de promotion à la cour, doit repartir dans la montagne, c’est-à-dire loin des chansons, loin des échanges, et le lecteur notera le vif de sa réponse à l’ami qui demande comment vivre l’exil : après l’image qui associe à la nature le sentiment de regret éprouvé (« Comme la chute des fleurs à la fin du Printemps / Confuse, tourbillonnante »), deux vers fortement coupés (6/6, 6/5) expriment dans la traduction d’Alferi l’inutilité de toute plainte :

À quoi sert de parler, parler n’a pas de fin,

Il n’y a pas de fin aux choses du cœur.

Ailleurs, dans une énumération, Pound coordonne dans chacun des cinq vers deux groupes, « To high halls and curious food, / To the perfume air and girls dancing [etc.] » ; Alferi construit un autre rythme en supprimant le lien, « Vers les salons vastes, les mets curieux, / vers l’air embaumé, les filles qui dansent » ; dans le vers conclusif de la séquence, c’est le verbe qui est abandonné : « Night and day are given to pleasure » est traduit par « Jour et nuit dédiés au plaisir ».

Alferi suit fidèlement la traduction de Pound, mais construit par de légers décalages un rythme propre au français. Il s’agit bien d’un travail de re-création, pour qui a déjà traduit John Donne à côté de contemporains comme Cole Swensen, J. H. Prynne ou Zukofsky.

Ezra Pound, Cathay, traduction Pierre Alferi, "L’Ours Blanc", n°28, Héros-Limite, automne 2020, 28 p., 5 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 12 janvier 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, cathay, traduction pierre alferi, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2021

Étienne Faure, Et puis prendre l'air : recension

"Prendre l’air", c’est sortir de chez soi, de ses habitudes, comme l’écrivait Flaubert dans sa correspondance, « Je comptais cet été sur un peu d'argent pour prendre l'air ». C’est ce que les dix ensembles du livre explorent, avec en ouverture le sous-titre Sortir et en clôture Prendre l’air ; entre ces deux bornes, l’idée de mouvement peut être explicite ("Changement de saison", "Dix postures pour cueillir les mûres", "Aux coins du globe") ou sembler être contredite dans l’énoncé ("Voyage à la cave") : dans ce cas, le texte de Khlebnikov cité en exergue, « O cave de la mémoire », oriente vers une autre forme de sortie ; plusieurs sous-titres valorisent plutôt l’immobilité, comme "Claustrales", mais le premier poème de cet ensemble s’achève par « Abstraites errances », noté en italique. Et puis prendre l’air, outre son unité thématique, s’inscrit dans une tradition, celle du poème en prose depuis Baudelaire, privilégiant surtout la description des choses de la vie et, souvent, la méditation à leur propos.

Le narrateur marche beaucoup, observe sans cesse les personnes autour de lui, les oiseaux dans les jardins parisiens et à la campagne, les changements du ciel. Il écoute des étrangers qui tentent de se comprendre, il songe à la campagne en voyant des jeunes femmes qui, assises en amazone sur un banc, évoquent des cavalières et, toujours dans un square, il prend le temps de regarder des acteurs improvisés. Ce qui est recueilli, ce sont tous ces gestes, ces bruits, ces mots qui forment l’essentiel des jours, c’est-à-dire tout ce qui s’oublie, comme a été oublié le trot des charrettes qui naguère livraient le lait dans les grandes villes. Il y a quelque chose proche du spleen baudelairien dans la tentative de rassembler ce qui s’échappera toujours, ce que figure ce qui est vu lors d’un voyage en train, « on aperçoit les arbres qui fuient, les buissons, les lapins, tout un monde qui détale ». On peut croire voler des moments en passant dans la rue et parfois penser faire sienne la ville, on comprend cependant « qu’on ne s’approprie rien, que tout n’est qu’emprunt, mimétisme, camouflage ». Peut-on commencer, parce qu’on se trouve à son aise dans une ville, à « s’en faire une patrie » ? Étienne Faure cite ici Mme de Staël et a sans doute en tête la suite du texte de Corinne ou de l’Italie : « voir des visages humains sans relation avec votre passé ni avec votre avenir, c’est de la solitude et de l’isolement sans repos et sans dignité ».

La marche reste indispensable pour « ne plus voir contraires réel et imaginaire, passé et futur, haut et bas », et sur ce point le lecteur est renvoyé à André Breton, mais il est nécessaire de s’arrêter pour (se) construire. Sur le banc naît le questionnement, « où suis-je, où en suis-je, qui suis-je, quel jour est-on ? », et le banc lui-même suscite le départ dans l’imaginaire : il se souvient qu’il a été arbre, il vit son usure, l’inscription des amours. Bien des éléments du quotidien renvoient à autre chose qu’eux-mêmes, notamment au passé ; ce journal qui emballait un objet engage un voyage dans le temps de sa publication, les vêtements d’automne ressortis on y découvre les traces de la saison passée (châtaigne, gland, faîne) et « Telle une lecture interrompue (...) on reprend la tournure d’esprit de la saison où on l’avait laissée : mélancolique ». Des photographies retrouvées de parents ramènent à l’entre-deux guerres ; l’Histoire, celle des conflits du XXe siècle, s’impose aalors comme dans les précédents livres, et les enfants passent du statut de « titis du peuple à enfants de la patrie, prêts à leur tour pour la prochaine guerre ». Analogues aux animaux faisandés accrochés autrefois aux crocs des boucheries, les souvenirs connaissent « un temps de faisandage » et, en même temps, ce qui a été vécu par les uns se reproduit autrement ; dans un hôtel en 1919, mort de Jacques Vaché, retrouvailles de Gide et Maria Van Rysselberghe, écriture d’un livre par Breton et Soupault, « cent ans après, 2019, les séjours à l’hôtel étaient toujours au rendez-vous : écrire, aimer, mourir ».

Les sentiments du narrateur ne sont donc pas absents du texte, cependant est marqué l’effort dans l’écriture pour éviter toute confidence, « on reprise dix fois le texte, le rature, laissant passer trop de clarté de soi ». C’est plutôt la pratique de l’écriture qui est décrite à différents moments du texte, comme l’usage d’un carnet employé tête-bêche où sont notés prose et vers ou le parallélisme entre l’ortie et l’écrit, entre l’écureuil et l’écrivain : l’animal « amasse des idées, les oublie, n’en finit pas d’aller de branche en branche ainsi qu’un écrivain — nouveaux chapitres, paragraphes, à la ligne ne sachant s’arrêter ». Chaque ensemble est précédé d’un exergue, et des écrivains du passé sont cités dans les poèmes (outre les noms relevés ci-dessus, La Fontaine, Desnos, Crevel, Conrad, Wilde, Jean-Jacques [Rousseau], Jules Renard, Laforgue), mais aussi leurs textes, notamment Baudelaire, Rimbaud, Aragon, textes rarement attribués mais aisément reconnaissables même quand ils sont intégrés dans celui d’Étienne Faure : mots repris à Apollinaire, à Baudelaire (« Ni luxe ni calme ni volupté ») ou fragment de Rimbaud augmenté d’une parenthèse (« Jeunesse (hardie aventure) à tout asservie »). Relevons encore une allusion transparente à la Commune de Paris avec l’idée d’un roman titré Le temps des merises, la mention du mur des Fédérés (où est la tombe de Jean-Baptiste Clément, auteur du "Temps des cerises") et de paroles de la chanson. Le titre du précédent livre d’Étienne Faure, Tête en bas, est aussi présent mais au pluriel, présence qui suggère de repérer d’éventuels liens formels entre poèmes en prose et poèmes en vers.

On retrouve en effet le plaisir des échos, avec par exemple « oiseaux oisifs », « champ de courses, chevauchées, courses aux Champs », « requin /requiem », jusqu’au jeu anagrammatique : « Offusqué » ouvre un poème que ferme « Suffoqué », figure de la construction du livre. On lira parfois à la fin d’une prose un ou deux mots séparés qui font une sorte de titre, « Perdre sa place », « Raccords », etc., pratique constante dans la poésie en vers, et l’on reconnaîtra aussi le goût pour un vocabulaire donné comme "familier" ou "populaire" (« ça caille », « à la revoyure », « piaule », « pas un carat », etc.). Mais la construction de chaque prose est bien différente de celle des poèmes en vers souvent construits en une seule longue phrase ; ici, la syntaxe est variée, de la phrase réduite à un mot jusqu’à la longue énumération : on pense à celle du mobilier d’un déménagement réuni sur le trottoir.

Prose ou vers, le même regard attentif vers le monde, des retours analogues vers le passé, le même amour de la littérature : pour qui ne connaîtrait pas encore la poésie d’Étienne Faure, Et puis prendre l’air est une belle entrée.

Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, 136 p., 14,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 décembre 2020

Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2021

Jacques Réda, Le Fond de l'air : recension

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Le commentaire de sitaudis.fr

"Chroniques de la NRF" (1988-1995)

Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2020

128 p.

12,50 €

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Jacques Réda, Le Fond de l’air, ‘’Chroniques de la NRF’’, (1988-1995), Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2019, 128 p., 12,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 décembre 2020.

Publié dans RECENSIONS, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l'air : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2021

Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre : recension