12/11/2025

Jules Renard, Journal

Acquiers le talent de dire sans bâiller : « C’est intéressant. »

Tout est beau. Il faut parler d’un cochon comme d’une fleur.

Ne jamais être content : tout l’art est là.

En somme, on a toujours un « roulement » d’amis suffisant.

La prose doit être un vers qui ne va pas à la ligne.

Jules Renard, Journal, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 92, 92, 96, 97, 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, vers | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2023

Olivier Domerg, La Verte traVersée

VERT, la rassérénante vibration !

VERT, l’apaisante ivresse du regard !

VERT, la puissance des commencements ;

Champ des possibles et des rénovations,

Virginité toujours réactivée !

VERT pur de l’herbe pure dans l’air pur :

Fraîcheur. Espace un brin velouté,

Le Cantal aura pour nous cet égard !

La peau du monde est la peau du mont,

Douce, et caressante au toucher, bien sûr !

Les sensations sont celles du dehors :

VERT, le vif surgissement de la flore !

Les vagues, nous viennent, plus lumineuses,

VERT, l’émotion de l’émulsion herbeuse !

Aucun mot ne rend grâce à la prairie,

À son assomption, son événement.

C’est une ouverture, une épiphanie ;

N’y cherchez pas l’ombre d’un sentiment :

Elle exprime le besoin nécessaire

Que nous avons du VERT, parfois du VERS.

Olivier Domerg, La Verte traVersée,

L’Atelier contemporain, 2022, p. 278-279.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, la verte traversée, herbe, vers, douceur | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2023

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, poésie complète

une semblable, longtemps après

du ciel tombe la neige, désolation,

là tombent tes effets en flocons, adoration,

ils sont à terre dans le trou de ce vers

là entre mes deux socquettes l’air se réchauffe,

là mes trous de socquettes deviennent trop petits

là je fonce tel un coq écorché vers un rêve

où s’époumonne une poule : c’est mon ode d’antan ;

mais son brio me semble là si minable,

que le ciel s’abat sur moi en éclats de vers.

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, poésie complète,

traduction Alain Jadot, NOUS, 2015, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, neige, vers | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2020

Jacques Réda, Du rythme — revue Catastrophes

Lettre parue dans la revue en ligne Catastrophes le 15 septembre 2020

Du rythme

Hyères, le 13 juillet 2020

.

Cher Laurent Albarracin,

Chers Catastrophés,

merci de me convier une fois encore dans votre cénacle dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux circonstances.

Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, d’ailleurs, concerne divers aspects du rapport qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie.

Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne connais aucune définition communément acceptable du terme poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui relèvent de l’artifice typographique.

Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme parfait.

Mais il me semble que nous devons remonter à une époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en matière de mémorisation, mais aussi des ressources de mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément particulier que nous appelons vaguement poésie.

Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage : l’un qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie courante ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage (voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant (de l’inerte aussi) avec le rythme.

L’invention progressive de l’écrit a tout changé. Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle curieusement la Renaissance.

Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre structure susceptible de replacer le vers dans le continu rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en changeant profondément elle-même, comme les divers latins en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français.

Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé comme dans l’écrit.

Le français écrit se présente actuellement sous deux formes : une forme relativement stable de prose qui est en somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et innombrables contorsions qu’on veut lui imposer.

C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection dont la poésie est l’objet : on ne comprend plus la langue qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos typographique.

Écrire comme on parle ? Mais l’on ne parle déjà plus aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple maintien.

Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.)

La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au besoin avec une très constante intention de contribuer à la ruine qui le menaçait de toute manière.

Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, « on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...

Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de vrais lecteurs.

.

Avec ma sympathie la plus sincère,

JRéda

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, du rythme, prose, poésie, français, écrit, oral, vers, prose — revue catastrophes | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2019

Paul Claudel, Positions et propositions

On ne pense pas d’une manière continue, pas davantage qu’on ne sent d’une manière continue. (…) Notre appareil à penser en état de chargement ne débite pas une ligne ininterrompue, il fournit par éclairs, secousses, une masse disjointe d’idées, images, souvenirs, notions, concepts, puis se détend avant que l’esprit se réalise à l’état de conscience dans un nouvel acte.Sur cette manière première l’écrivain éclairé par sa raison et son goût et guidé par un but plus ou moins distinctement perçu travaille, mais il est impossible de donner une image exacte des allures de la pensée si l’on ne tient pas compte du blanc et de l’intermittence.

Tel est le vers essentiel et primordial, l’élément premier du langage antérieur aux mots eux-mêmes : une idée isolée par un blanc. Avant le mot une certaine intensité, qualité et proportion de tension spirituelle.

(…)

Dans la prose les éléments primordiaux de la pensée sont en quelque sorte laminés et soudés, raccordés pour l’œil, et leurs ruptures natives sont artificiellement remplacées par des divisions logiques. Les blancs du stade créateur ne sont plus rappelés que par les signes de la ponctuation qui marquent les étapes dans le train uniforme du discours. Dans la poésie, au contraire, le lingot a été accepté tel quel et soumis seulement à une élaboration additionnelle (…).

*

Pas plus que l’inspiration, la poésie n’est un phénomène réservé à un petit nombre de privilégiés. Pas plus que les couleurs ne sont réservées aux peintres. Partout où il y a langage, partout où il y a des mots, il y a une poésie à l’état latent.Ce n’est pas assez de dire et j’ai envie d’ajouter : partout où il y a silence, un certain silence, partout où il y a attention, une certaine attention, et surtout partout où il y a rapport, ce rapport secret, étranger à la logique et prodigieusement fécond, entre les choses, les personnes et les idées qu’on appelle l’analogie1et dont la rhétorique a fait la métaphore, il y a poésie. La texture même du langage, et par conséquent de la pensée, est faite de métaphores… La poésie est partout. Elle est partout, excepté dans les mauvais poètes.

(1) Saint Bonaventure a donné la formule de l’analogie : A est à B comme C est à D.

Paul Claudel, "Réflexions et propositions sur le vers français" et "La Poésie est un art", dans Positions et propositions, Œuvres en prose, Pléiade, 1965, p. 3-4 et 54-55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, vers, mot, prose, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

01/07/2016

Jacques Bens, Sonnets irrationnels

Nostalgique

Je ne hanterai plus les graves officines

Où mes amis, tout doucement, prennent racines,

Racines que j’envie sous mes airs fanfarons,

Car, au-delà de tout, j’aime l’odeur des livres.

Si j’ai troqué la plume pour les mancherons

C’est façon de parler, poétique et vaccine),

Si j’ai, dis-je, choisi les champs et les fascines,

Je n’ai pas renié mon sang d’écriveron :

Toujours, par dessus tout, j’aime l’odeur des livres.

Ah, connaître à nouveau ce monde qui m’enivre !

Retrouver, chaque jour, mes cousins correcteurs !

Renifler le parfum froid des clichés de cuivre !

Revivre, enfin, la vie qui déjà m’a fait vivre,

Et, parbleu ! débarquer comme un triomphateur !

Jacques Bens, Sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, sonnets irrationnels, vers, alexandrin, livre | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2016

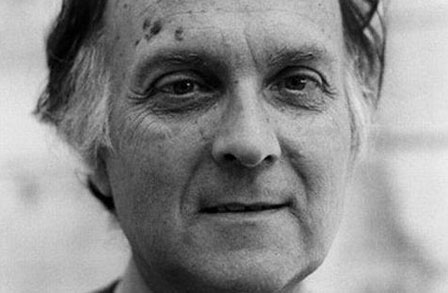

Ludovic Degroote, Pensée des morts

Photo Michel Durigneux

notes, fragments, poèmes, bouts de tout, mais en serrant les dents comme un crâne, bien serrer les dents pour lâcher le moins, le moins le mieux, on a beau penser à sa santé, trop de forme vous tue

sales petits morts qui ont laissé des mots partout.

comment tirer une forme non tronquée d’un tel état de décomposition, d’où que forme libre si forme libre possible en cas de non tronqueriez ou non décomposition de soi-même

ils en sont venus aux vers

Ludovic Degroote, Pensée des morts, Tarabuste, 2002, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensée des morts, écriture, forme, mots, vers | ![]() Facebook |

Facebook |

31/10/2015

Rainer Brambach (1917-1983), Cinq poèmes

La prudence serait de rigueur

Qu’est-ce qui te pousse à écrire des vers ?

Pourquoi ne vends-tu pas du sel,

des maisons, des fusils, du tabac ?

La prudence serait de rigueur, tu le sais, car bientôt

reviendront les corbeaux — noirs prédicateurs

sans huile dans la voix — pour brailler ta misère

alors que toi tranquille encore tu te promènes.

Quand les glaçons prendront au bec des fontaines,

te restera pour logis la salle d’attente

où se faisant écho en de multiples langues

s’unissent l’adieu et l’arrivée.

Rainer Brambach, Cinq poèmes, traduit de l’allemand par Marion Graf, dans La revue de belles lettres, 2014, I, p. 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer brambach, cinq poèmes, marion graf, écrire, vers, corbeaux, misère | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2015

Philippe Beck, Opéradiques

Variations I

Ancienneté Bœuf danse droit.

Allant.

Un Bashô franciscain ?

Non.

A. tire le sillon devant.

Le sillon longeur est un bœuf

lancé en arrière — il avance

à l’arrière — proupe, soc de mer

ancienne, terrée,

aimant traceur, pointe de char

suivi et continué.

Sur les petites fleurs

de ballet vertical.

Prose-pays et spirale interdite

ou Cascade-de-la-Vue-Inverse.

Charrue-proue capable de sillon.

Sillage antique est un bœuf.

Bien. Il prose l’arrière

et le vers premier, durci,

et fait glisser pays

sur pays.

Passé précède verdure contée.

Usif, à cause des filles de la voix.

Cardaire est un soc,

près du Tireur, Tracteur,

ou Câble Animal.

Au puits d’alcali

où descend

pèlerin poétique.

Philippe Beck, Opéradiques, Poésie /

Flammarion, 2015, p. 381-382.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, opéradiques, variation, bashô, bœuf, vers, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2015

Tristan Corbière, Las Amours jaunes

À un Juvénal de lait

Incipit, parve puer, risu cognoscere

À grands coups d’aviron de douze pieds, tu rames

En vers... et contre tous — Hommes, auvergnats, femmes. —

Tu n‘as pas vu l’endroit et tu cherches l’envers.

Jeune renard en chasse... Ils sont trop verts — tes vers.

C’est le vers solitaire. — On le purge. — Ces Dames

Sont le remède. Après tu feras de tes nerfs

Des cordes-à-boyaux ; quand, guitares sans âmes,

Les vers te reviendraient, déchantés et soufferts.

Hystérique à rebours, ta Muse est trop superbe,

Petit cochon de lait, qui n’as goûté qu’en herbe,

L’âcre saveur du fruit encore défendu.

Plus tard, tu colleras sur papier tes pensées,

Fleurs d’herboriste, mais, autrefois ramassées,

Quand il faisait beau temps au paradis perdu.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros,

T. C., Œuvres complètes, édition établie par Louis Forestier

et Pierre-Olivier Walser, Pléiade / Gallimard, 1970,

p. 764-765.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, las amours jaunes, juvénal, sonnet, rimes, vers, muse, paradis pardu | ![]() Facebook |

Facebook |

03/03/2015

Robert Duncan, L'ouverture du champ

Tenir la rime

Par accent et syllabe

Par changement de rime et de contour

le vers long à la cadence bizarre atteint sa période même.

Le vers court

nous raffinons

et vouons à la candeur.

Nous nous en souvenons

la braise de la flamme

prend le mot dès lors qu'il s'entend

(« Nous devons comprendre ce qui se passe »)

et surgit au désir,

air

à la justesse de l'oiseau.

C'est la bûche du solstice d'hiver qui réchauffe décembre.

C'est l'herbe neuve qui surgit de la terre.

Robet Duncan, L'ouverture du champ, traduction Martin Richet, éditions Corti, 2012, p. 110.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert duncan, l'ouverture du champ, tenir la rime, vers, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2014

Daniel Pozner, /D'un éclair/ : recension

Dans son précédent livre, Trois mots (Le Bleu du Ciel, 2013), Daniel Pozner suivait une contrainte rigoureuse : chaque vers des 69 poèmes ne comprenait que trois mots, le premier vers de la première strophe devenant le second vers de la suivante, et cela jusqu'à la fin ; la contrainte ne lassait pas, des fragments de citations étant introduits, plus ou moins reconnaissables : des paroles de chansons, un vers d'Apollinaire, etc., et bien lisible les premiers mots de Du côté de chez Swann. Pourquoi ce retour sur Trois mots ? Parce que /d'un éclair/ est construit à partir d'un extrait de Proust donné en exergue avec la référence (« Rien qu'un moment du passé ? Beaucoup plus peut-être (...] », Marcel Proust, Le Temps retrouvé), précisément le poème reprend les mots du passage — passage qui se poursuit ainsi : « ; quelque chose qui, commun à la fois au passé et au présent, est beaucoup plus essentiel qu'eux deux »(1).

Le poème alterne les parties en prose et en vers. Les premières amorcent ce qui est proposé dans les secondes, avec des décalages. Par exemple, l'annonce d'un récit dans la première séquence en prose se poursuit par le rappel des trois règles du théâtre classique (temps, lieu, action), mais l'unité « se défaisait[...] en petits morceaux » et de manière triviale, avec « la boue sur les bottes » (allusion au conte ?). Dans les poèmes, la tentative du récit est rompue par le fait que les mots sont incomplets, aisément identifiables quand il s'agit d'éléments de la citation : « Rien qu'un mo / Beaucoup plus / beaucoup plus / ce qu'au mo » (p. 8), beaucoup moins quand ils n'en font pas partie, mais ces mots réapparaissent, alors entiers (ou presque !) dans d'autres poèmes. Le poème s'élabore de manière analogue à la recherche proustienne et, dans les séquences en prose, les références au lent travail de remise en ordre des mots sont abondants. Il s'agit de « ramasser les miettes », on a affaire avec une « page à trous », un « morceau d'une chose brisée », un « fragment », des « traces », un « palimpseste », et le narrateur avoue : « J'avale mes mots », « je (...) biffe ». Peut-on retrouver une unité ?

L'unité réside dans le forme : les séquences versifiées sont toutes des sonnets. Ils sont tous rimés, mais la rime n'est pas toujours constituée par un mot entier (voir l'exemple ci-dessus) ; les vers comptent le même nombre de syllabes, mais l'un d'entre eux a une syllabe de plus ou de moins : premier sonnet en vers de 3 syllabes, sauf le dernier, 4 ; deuxième sonnet en vers de 6 syllabes, sauf le onzième, 7 ; troisième sonnet en vers de 4 syllabes, sauf le sixième, 3... Cela est encore observable pour le cinquième sonnet, mais les sonnets 4, 6 et 7 sont hétérométriques... Quant aux huitième et neuvième, ils reprennent deux vers "classiques", respectivement l'octosyllabe et l'alexandrin, et le dernier intègre des mots empruntés à la suite de l'exergue (« Rien qu'un mo du passé ? Beaucoup plus : quelque chose / beaucoup plus essentiel de ma vie, la réa /...».

Simple jeu avec un fragment ? Certes non. D'abord, comme le suggère le derrnier poème, c'est par le travail de l'imagination que se révèle la beauté de la réalité, celle de la langue ; ensuite, l'ensemble enseigne que tout s'écrit avec ce qui est déjà écrit (le lecteur repérera d'ailleurs des allusions à la chanson, à Verlaine,...). Vieille leçon sans doute, mais celle-ci encore : que le poème dans son bel ordre — sonnet en alexandrins rimés — est analogue à « la queue de la comète » dont on sait qu'elle est en partie constituée de poussières.

Daniel Pozner, /D'un éclair/, Passage d'encres, 2014, 44 p, 5 €.

——————————————

1. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Pléiade, tome IV, 1989, p. 450.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel pozner, d'un éclair, trois ots, contrainte, prose, vers, poussière, palimpseste, proust | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2014

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes

Dissolution d'octobre

Un mois de pénurie. Un mois sans qu'on s'

Entende (rire, pleurer) — un mois d'échecs.

Pièces sur le damier : les jours aux jours

Pareils. Et qui s'insurge ? Si

La main revient au papier, le corps à la

Charrue : bourbiers : charniers : abstraits.

Un pas de plus, un mot de trop sans doute

Et nous n'y verrons rien. (La nuit tombée ?

Le froid, glacial ?) Ah quel tort de nous

Croire ! (EUX, rires.) Et la jambe pliée, le

Vers ancien — l'absinthe — la mouche sur la

Plinthe : plainte écartée, plaie rejetée.

L'usure (de l'inversion ?) qui nous conduit

À prendre de leurs mots une mesure neuve.

(interférence)

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985,

Flammarion, 2014, p. 123.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, un livre de poèmes, échec, mots, octobre, vers | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2013

Dominique Meens, Vers

L'oiseau que je vais vous lire

a quelques mots à vous dire

cousin lointain des moineaux

c'est un des mille fringilles

enthousiaste des brindilles

où sont masqués les appeaux

lorsque sa plume baroque

griffe le ciel qu'il évoque

ses joues flambent de pudeur

un bouquet d'éclairs sous l'aile

son vol est une étincelle

tressée d'or et de rigueur

plus gai qu'une sauterelle

quand l'aigle transi grommelle

l'hiver il est sans regret

vient l'été repris dans l'orge

un chant l'attrape à la gorge

il se nomme chardonneret

Dominique Meens, Vers, P.O.L, 2012, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique meens, vers, énigme, chardonneret | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2013

Jean-Michel Maulpoix, La musique inconnue

Écrire de la poésie

Comment un faire aussi singulier, aussi étrange ou aberrant (aligner comme pour rien des mots sur du papier, sans grand espoir d'être lu, s'adresser au temps, aux morts aux arbres, faire tourner la langue et creuser le vers...), comment donc un travail aussi bizarre que celui-là, qui regarde vers la source de l'expression verbale et qui en mobilise tous les moyens, ne s'interrogerait-il pas en profondeur que sa raison d'être ?

Voilà un faire (exalté, passionné) qui touche à la langue, à ses ressources, à ses capacités de nomination, d'invention, de symbolisation, à son potentiel, à sa réalité plastique, phonétique, visuelle, sonore, à son entente...

Voilà un faire qui va par lignes brisées, segments métrés de sens (ces lignes qu'on appelle les vers), par « tourne » de rimes et de strophes, par coupes et liaisons, c'est-à-dire en tissant et en trouant, en nouant et en évidant... À même les mots, c'est un travail de Parque, qui tire et file et coupe son fil dans la nuit de la destinée.

Jean-Michel Maulpoix, La musique inconnue, "en lisant en écrivant", éditions Corti, 2013, p. 93-94.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-michel maulpoix, la musique inconnue, poésie, vers, rime, lecteur, parque | ![]() Facebook |

Facebook |