31/07/2023

Jean Tardieu, Histoires obscures

Mémoire morte

Près des lambris dorés des bureaux

où les corridors filent dans les miroirs sans fin

chaque porte, chaque pilier

cache un tueur qui s’ennuie et bâille ;

le temps est long et le gage est mince.

Cependant au dehors dans l’ombre des immeubles

plus d’un portail abrite de la pluie

une femme debout brillante comme une vitrine

qui regarde avec des yeux vides.

— Allô ? — Oui c’est moi ! ... — Il est temps

— Écoutez... Où êtes-vous ?... Où êtes-vous ?

— Qui parle ? ... qui est là ?... Je n’entendds pas !

La mer a annulé ses avenues :

demain le sable sous le pas des caravanes.

Alors l’archéologie dans les roches

confondra nos siècles et nos jours

et la conque d’un téléphone rouillé

ne livrera aucun secret

sur le bourdonnement de nos paroles.

Jean Tardieu, Histoires obscures, dans

Œuvres, Quarto/Gallimard, 2005, p. 884

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, histoires obscures, temps, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

30/07/2023

Jean Tardieu, Le Témoin invisible

Feintes nécessaires

J’appuie et creuse en pensant aux ombres

,je passe et rêve en pensant au roc.

Fidèle au bord des eaux volages

j’aime oublier sur un sol éternel.

Je suis changeant sous les fixes étoiles

mais sous les jours multiples je suis un.

Ce que je tiens me vient de la flamme

ce qui me fuit se fait pierre et silence.

Je dors pour endormir le jour. Je veille

la nuit, comme un feu sous la cendre.

Ma différence est ma nécessité !

Qui que tu sois, terre ou ciel, je m’oppose,

car je pourchasse un ennemi rebelle

ruse pour ruse et feinte pour feinte !

Ô châtiment de tant de combats,

Ô seul abîme ouvert à ma prudence :

Vais-je mourir sans avoir tué l’Autre

qui règne et se tait dans ses profondeurs.

Jean Tardieu, Le Témoin invisible, dans Œuvres,

Quarto/Gallimard, 2005, p. 142-143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, le témoin invisible, feintes, l'autre, refus | ![]() Facebook |

Facebook |

29/07/2023

Jean Tardieu, Accents

Les dangers de la mémoire

Ils s’assemblent souvent pour lutter

Contre des souvenirs très tenaces

Chacun dans un fauteuil prend place

Et ils se mettent à raconter

Les accidents paraissent les premiers

Puis l’amour, puis les sordides regrets,

Enfin les espérances mal éteintes.

Toutes ces images sont peintes

Au mur entre les fleurs du papier.

Ils pensent ainsi s’habituer

Aux poisons que leur mémoire transporte.

Moi cependant, derrière la porte,

Je vois le PRÉSENT fuir avec ses secrets.

Jean Tardieu, Accents, dans Œuvres, Quarto/

Gallimard, 2005, p. 89-90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, accents, présent, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

28/07/2023

Jean Tardieu, Le Témoin invisible

Ombre

Frange d’invisible,

tremblant de secrets,

l’absent qui te prie

et qui t’a porté

baigné dans son ombre

à travers le jour,

lié en silence

à toutes les feuilles,

à travers les pierres

et à tous les temps

n’est-ce pas toujours

ce vaste Toi-même

où tu t‘es perdu ?

Jean Tardieu, Le Témoin

Invisible dans Œuvres, Quarto/

Gallimard, 2005, pp. 143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, le témoin invisible, ombre, perte | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2023

Cécile A. Holdban, Osselets : recension

On ne joue plus guère aux osselets, utilisation de certains os (tarses) du mouton, ensuite faits en plastique. Ce jeu d’adresse demandait une certaine dextérité pour former des figures, les osselets sont ici des mots qu’il faut associer pour créer des arrangements harmonieux.

Osselets réunit en dix courts ensembles des poèmes d’un à cinq vers. L’exergue d’Antonio Porcha pour l’un d’eux ("Nuagier)" aurait pu être retenu pour l’ensemble, « Quand je ne suis pas dans les nuages, je suis comme perdu ». La rêverie et les départs dans l’imaginaire sont en effet au cœur du livre et ce dès l’ouverture, titrée "Minos" : le mythe du labyrinthe devient une création dans le présent d’un "je" (« celui qui le crée / et celui qui s’y perd »), le thème de la perte répété peu après sous plusieurs formes ainsi que celui de la création. Le lecteur partira dans un autre ailleurs avec le dernier ensemble, "Origamis" ; le mot évoque un art minimaliste, celui du pliage du papier dans la tradition japonaise, ici il s’agit de l’association d’un petit nombre de mots pour des parcours parfois complexes, ainsi dans le poème de clôture, « Épitaphe d’un dahlia : / nais, flamboie, tombe ».

On s’arrêtera à d’autres titres qui sont des créations linguistiques ou de sens. Ainsi "Vaguier" et "Nuagier" sont construits sur le modèle de "grenier" ; "Larmier", à côté de son sens en architecture, est aussi en rapport avec l’œil (« angle externe de l’œil d’où les larmes s’écoulent », dans Osselets c’est un « lieu de larmes ». Le lien entre les larmes et la douleur, le chagrin, est restitué par un jeu de mots, « Chaque larme est un lac / où baigne / l’aigu d’une lame ». On relève un autre jeu de mots, « les vagues » / « divaguent » (rencontre homophonique puisque divaguer n’est pas du tout un composé de vague), mais ces jeux sont isolés, Cécile A. Holdban préfère les reprises qui permettent de construire plus aisément l’unité du texte ; par exemple, l’adjectif "bleu" (« S’il n’y avait qu’un seul bleu possible / le sommeil n’existerait pas », p. 18) apparaît à nouveau page suivante dans trois poèmes sur quatre (poèmes 1, 3, 4) et le nom "aile" du poème 2 est repris dans les poèmes 3 et 4. D’autres éléments assurent l’unité du livre comme la récurrence de quelques mots, notamment « arbre » et « mer », celui-ci peut même être dans des propositions opposées : « La mer s’avance jusqu’aux yeux / elle remonte peu à peu / à la source des larmes » bascule en « Les larmes sont salées / pour couler vers la mer ».

Un autre élément d’unité du livre est apparent, c’est la grande fréquence des métamorphoses. Tout ce qui appartient à la Nature est susceptible de prendre des caractères propres à l’humain et l’on ne s’étonne donc pas de lire que « La pluie adoucit / l’humeur sombre des nuages » ou que « Les nuits servent à fleurir / le sourire des pierres », etc. Certains poèmes restent — joyeusement — sans interprétation immédiate, ainsi « Un œil pourpre flotte dans l’amphore du fleuve », et le lecteur les rapproche des pratiques des surréalistes. Sans proposer des liens trop faciles, ces vers d’Éluard, « Les guêpes fleurissent verts / L’aube se passe autour du cou », pris au hasard dans L’Amour la Poésie, pourraient figurer dans Osselets. La métamorphose du végétal, du minéral ou du liquide, etc., s’effectue simplement avec l’emploi du verbe être (« chaque vague est une nef »), souvent grâce à la comparaison avec comme (« Ce qu’on ignore s’apprête à naître / comme la forme de l’eau (...) »), et très couramment en posant l’existence de la transformation (« Les pierres observent, apprennent, / et parfois même, aiment et bondissent »).

Cécile A. Holdban suggère au lecteur de rejoindre un univers où l’imaginaire se substitue à la réalité décevante et dont l’entrée n’est pas sans évoquer Lewis Carroll, « Choisis cette porte, et tu vivras pour toujours / en compagnie de dragons, de fées, de panthères ». L’univers d’Osselets semble, lui, à l’abri des contraintes de la réalité contemporaine, qui n’apparaît jamais. Pourtant, quelques éléments rappellent, discrètement, que le monde des heureuses métamorphoses est d’abord un monde rêvé. Le temps se saisit de tout, « Le temps galope à dos de nuit », et dans un livre où très peu de couleurs apparaissent, c’est le noir qui domine — chant noir, pluie noire, fil noir, eau noire, pain noir... Peut-être faut-il ne retenir que ce qui pourrait venir ?

Le cœur habite la voix

le temps habite le visage

la pierre habite la pierre

tout le reste est encore en chemin

Cécile A. Holdban, Osselets, Le Cadran ligné, 2023, 48 p., 13 €. Cette recesion a été publiée dans Sitaudis le 14 juin 2023.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile.a. holdban, osselets : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2023

Jean Tardieu, Essai d'explication de mes recherches en poésie (1943)

Seul le poème, parce qu’il est par excellence l’acte de la pensée, peut se placer dans ce courant réversible, dans ce passage continuel de l’être au néant, et du néant à l’être. La danse du poème, par les pesées et les allègements successifs du rythme, peut seule transporter le mouvement obscur du monde dans la lumière de la parole communicable. Là où la raison ne peut plus aller, la pensée poétique poursuit et là où, dans la sombre étincelle du poème, on se sent bousculé, au-delà de toute élucidation logique, par le choc du pressentiment, c’est alors que le poème devient identique à la permanente contradiction et prend part avec angoisse, avec allégresse, à la « geste » du monde.

Francis Ponge, Jean Tardieu, Correspondance, 1941-1044, édition présentée et établie par Delphine Hautois, Gallimard, 2022, p. 145

Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2023

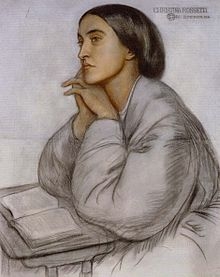

Christina Rossetti, Monna innominata

Temps file, espoir fléchit, vie bat de l’aile lasse ;

Mort suit vie de très près — leur écart se resserre ;

Foi court avec tous, dresse un visage ardent, passe

Le reste, rend tout léger, repousse la terre

Mais trouve encore du souffle pour prier, chanter

Lors qu’amour lève une ode, devant, demandant

La grâce et pour la grâce encore remerciant,

Content de ce que jour donne et nuit va donner.

Vie faiblit ; lorsqu’amour replie l’aile au-dessus

D’espoir las, que nous sentons moins son pouls sensible,

Allons nous en dormir, mon cher ami, paisibles :

Encore un peu, douleur, vieillesse ont disparu ;

Encore un peu, la vie ressuscitée dissout

Deuil, décadence et mort — et amour devient tout.

Christina Rossetti, « Monna innominata » (1881), dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais, choix et traduction Pierre Vinclair, éditions Lurlure, 2023, p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christina rossetti, « monna innominata », fidélité, vieillesse | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2023

Christina Rossetti, Monna innominata

Ce premier jour, j’aimerais tant m’en souvenir,

Quand tu me rencontras, notre premier instant —

Sombre ou brillante la saison, ce put autant

Être l’été, l’hiver — pour ce que j’en peux dire ;

Faute d’être archivé, tout cela dut s’enfuir,

Moi trop aveugle, ni voyant ni prévoyant

Qu’il eût fallu marquer mon arbre bourgeonnant —

Qui avant tant de mois de mai n’allait fleurir.

Puissé-je seulement me rappeler un tel

Jour des jours ! j’ai laissé venir puis filer,

Laissant de trace moins que la neige au dégel ;

Semblant signifier peu — rien ne signifiait plus !

Puissé-je seulement rappeler le premier

Contact de ta main dans ma main — Eussions-nous su !

Christina Rossetti, « Monna innominata » (1881), dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais, choix et traduction Pierre Vinclair, éditions Lurlure, 2023, p. 223.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christina rossetti, monna innominata, souvenir, le premier instant | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2023

Elizabeth Browning, Sonnets from the Portuguese

Quand le soleil monta pour la première fois

Sur ton vœu de m’aimer, j’attendis avec hâte

Que la lune dénoue cette union immédiate,

Trop vite scellée pour une durable foi.

Cœur, pensai-je, aimant vite, aussi vite haïra,

Et, en me regardant, me jugeais trop ingrate

Pour l’amour d’un tel homme ; en viole indélicate,

Usée, avec laquelle un bon chanteur sera

Furieux de gâcher sa chanson, et qui, saisie

Hâtivement, est reposée dès que se joue

Une fausse note. Or, plus qu’à moi, je te fis

Injure à toi : les accords parfaits volent sous

Les mains d’un maître, aussi d’instruments défraîchis :

La grande âme aime et crée en un unique coup.

Elizabeth Browning, Sonnets from the Portuguese (1850), dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais, choix et traduction Pierre Vinclair, éditions Lurlure, 2023, p. 207.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elizabeth browning, sonnets from the portuguese | ![]() Facebook |

Facebook |

22/07/2023

Gerard Manlay Hopkins, Sonnets terribles

Pire, non : rien. Degré de l’au-delà des peines,

Maux neufs nourris aux maux anciens, serrent plus forts,

Grande consolatrice, où est ton réconfort ?

Mère nôtre, ô Marie, ton soulagement vienne !

Mes cris jappent, en harde, accolés à leur chef,

Mal cosmique — à l’enclume archaïque il bruit, gri-

Mace — se calme, arrête. La furie glapit :

« Vite ! Et que je sois cruelle ! Le fort fait bref. »

Ô l’esprit ! il a ses montagnes ; ses écorces

D’à-pics inouïs, inhumains. Ni ne peut tel abîme

Contenir notre esprit limité. Là ! pécore,

Rampe, sous l’aise agit l’ouragan : toute vie

Mort achève et tout jour meurt de sommeil aussi.

Gerard Manley Hopkins, « Terribkes sonnets », 1885-1886¡, dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais, traduction Pierre Vinclair, éditions Lurlure, 2023, p. 265.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gerard manlay hopkins, sonnets terribles, consolation, vie | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2023

Joseph Joubert, Carnets

Nous sommes tous de vieux enfants plus ou moins graves, plus ou moins remplis de nous-mêmes.

Il me semble beaucoup plus difficile d’être un moderne que d’être un ancien.

L’histoire doit être la peinture d’un temps, le portrait d’une époque. Lorsqu’elle se borne à être le portrait d’un homme et la peinture d’une vie, elle n’est qu’à demi histoire.

Quand je luis… je perds mon huile.

Amour. Avec quel soin les anciens évitaient tout ce qui pouvait en rappeler tous les plaisirs mais du moins le mécanisme, le jeu.

Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 436, 438, 445, 447, 458.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, enfance, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2023

Joseph Joubert, Carnets

Tout ce qui pleure est innocent dans ce moment.

Chacun se fait et a besoin de se faire un autre monde que celui qu’il voit.

Une pensée est une chose aussi réelle qu’un boulet de canon.

Beaux ouvrages. Le génie les commence, mais le travail seul les achève.

Tout critique de profession, homme médiocre par nature.

Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, ). 383, 398, 424, 429, 434.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, innocence, médiocrité, imagination | ![]() Facebook |

Facebook |

19/07/2023

Marie de Quatrebarbes, Vanités

« Plutôt que de prendre racine, nous passons »

Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.

Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».

L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).

Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :

On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi »

Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».

Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.

- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.

Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 mai 2023.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie sz quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2023

Joseph Joubert, Carnets

« Sommes-nous condamnés à nous ignorer toujours ? » dit Voltaire. Oui. Il pouvait ajouter : Et à nous étudier sans cesse.

La politesse est l’art de s’ennuyer sans ennui ou (si vous l’aimez mieux) de supporter l’ennui sans s’ennuyer.

« Il faut que le son fasse écho avec le sens. » Cette expression est de Pope. Elle est fort belle.

Parler avec son imagination, mais penser avec sa raison.

Jouer sur les sons (ou les mots) lorsqu’il ne résulte de ce jeu aucune confusion dans le sens, mais qu’au contraire il s’en ensuit de la clarté, ce jeu-là plaît.

Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 356, 363, 371, 373, 379.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carté, jeu des mots, politesse | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2023

Joseph Joubert, Carnets

Toutes ces règles, ces méthodes apprennent bien à en parler, mais elles ne les donnent pas.

Il y a dans le visage quelque chose de lumineux qui ne se trouve pas dans les autres parties du corps.

…Ils aiment mieux qu’on leur donne à croire qu’à comprendre.

Il n’y a dans ce que les hommes ont pensé que quelques sommets, quelques points dominants. Le reste n’est que leur échelle, échelle que le temps a mise en pièces ; et les pièces en sont perdues, anéanties. Quand même on les retrouverait, qu’en ferait-on, qu’un échafaudage ?

Et cependant la faculté d’aimer, de voir…, se forme en s’essayant sur ces nuées que l’imagination se forge.

Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 311, 324, 325, 327, 351.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, méthode, visage, croire, comprendre, imaginer | ![]() Facebook |

Facebook |