17/07/2012

Jean Follain, Paris

Cimetières

Le Père-Lachaise, lieu de l'ultime résistance des communards, reste pénétré des odeurs du dernier siècle quand s'agglutinèrent à Paris plusieurs villages de la banlieue. M. Thiers, le nabot à vigoureuse cervelle dont la gravure d'apothéose décore encore de vieilles maisons rurales, y est enterré sous un immense mausolée carré. Quelques-uns, parmi les tombeaux de généraux de Napoléon, sont encore entretenus, beaucoup ne le sont plus : l'amateur d'émotions, le revers du veston recouvert de pellicules, y découvre d'anciennes couronnes fangeuses et circonscrit d'un doigt spatulaire les aigles en relief sur la pierre moussue.

La multitude des cippes, des amphores, des croix, force le cœur dans les beaux jours de végétation abondante, alors que dans des coins pas encore défrichés, se balancent coquelicots et folles avoines, ainsi en est-il non loin du mur sanglant.

Autour du four crématoire, le colombarium forme une grande bibliothèque d'urnes. De petits bourgeois à esprit fort, porteur de leur vivant d'un regard têtu et doux, des ouvriers convaincus et sobres se font incinérer. leurs parents pour rendre les devoirs à leurs cendres doivent si elles sont haut placées le long du mur prendre l'échelle et monter jusqu'à la case numérotée parmi tant d'autres.

On peut visiter le four crématoire. La salle de crémation porte la marque de l'architecture salomonique. Elle comporte un orgue. La bière est introduite dans un simulacre de four en stuc décorée de roses, puis enlevée dans la coulisse et glissée devant deux parents seulement dans le véritable four qui consume à peu près tout car on ne retrouve que quelques débris d'os.

Pour la visite publique, le four fonctionne en veilleuse ; j'ai vu parmi les visiteuses une petite bourgeoise vêtue de noir, la lueur rose éclairant son visage s'écrier en riant : « Eh bien, moi qui aime la chaleur, je serai servie. »

Jean Follain, Paris, éditions R.-A. Corréa, 1935, p. 59-61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, paris, cimetière, le père-lachaise | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2012

Louise Herlin, L'amour exact

Ratiocinations

Si j'avais su, dit-il, que si brève est la vie — à peine en train déjà le terme approche

J'aurais mieux usé de mon temps J'aurais pris le temps d'aimer le proche et le lointain

J'aurais saisi l'aventure au col, la chance au vol

J'aurais sondé le savoir humain

exploré le cosmos et l'atome

si j'avais su que passe comme un sommeil fiévreux comme un été talonné par l'automne

l'existence si lente au départ que l'enfant griffe à coups d'ongle impatient d'en mouvoir la coque multi-millénaire

J'aurais levé plus de voiles ici-bas,

nommé plus d'objets

trouvé la clé d'énigmes plus nombreuses

négligé moins d'affection, de gens

J'aurais nourri plus d'espoirs si j'avais su, dit-il,

si j'avais pu prévoir

qu'à si peu se résume (en arrondissant)

avoir été au monde une vie durant

Louise Herlin, L'amour exact, éditions de La Différence,

1990, p. 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise herlin, l'amour exact, ratiocinations, si j'avais su... | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2012

Paul Éluard, Dignes de vivre

Du dehors

La nuit le froid la solitude

On m'enferma soigneusement

Mais les branches cherchaient leur voie dans la prison

Autour de moi l'herbe trouva me ciel

On verrouilla le ciel

Ma prison s'écroula

Le froid vivant le froid brûlant m'eut bien en main.

Du dedans

Premier commandement du vent

La pluie enveloppe le jour

Premier signal d'avoir à tendre

La voile claire de nos yeux

Au front d'une seule maison

Au flanc de la muraille tendre

Au sein d'une serre endormie

Nous fixons un feu velouté

Dehors la terre se dégrade

Dehors la tanière des morts

S'écroule et glisse dans la boue

Une rose écorchée bleuit.

Paul Éluard, Dignes de vivre, avec vingt bois originaux

de Théo Kerg, chez les éditeurs des Portes de France,

1947, p. 52-55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, dignes de vivre, du dehors, du dedans | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2012

Étienne Faure, Correspondances, dans Théodore Balmoral

Transie je suis sur le quai d'hiver

et tente en vain l'espoir au cœur

d'arriver à temps malgré la neige,

le gel qui tout met à distance

derrière la vitre de ce temps où l'on s'aimait

sans hésiter, prenant la vie

comme si elle venait, à perdre connaissance

puis vie, de nouveau se perdre

depuis le quai où l'on s'est tant quittés

dans les films, yeux mouillés par l'histoire,

à dire adieu d'un geste sec,

de la main, du mouchoir — nous sommes quittes —

tandis qu'on maudit dans la buée de son souffle

le mouvement trop lent qui déplace

les corps, les rapproche, trop tard

pour prendre avec le monde, en sa fusion même

langue — c'était cela sans doute

être éprise

rapprochements

Étienne Faure, Correspondances, dans "Théodore Balmoral",

Printemps-Été 2012, p. 147.

© Photo Tristan Hordé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, correspondances, théodore balmoral, être éprise | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2012

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie

c'est refuser la vie — partie par partie —

pour l'accepter tout entière —

que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.

La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile

*

Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,

ne se réveille pas —

*

le poème sort avec sa lie

hors de sa gangue d'angoisse

et de toute la boue qui le charrie

*

la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,

de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière

il y a cette révélation de l'insipide

— de cette clarté

qui court en avant d'elle-même

ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité

qui n'est suscité que pour être incinéré

l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.

Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.

Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.

on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle

le vent dont nous sommes affublés

le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —

l'image n'est suscitée que pour être incinérée.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2012

Frédéric Forte, Re-

L'histoire en contient pas

ce livre la moindre lune

l'histoire en contient pas de verre

trouble la vue ne va ne

mécanise pas

le poème ainsi est une condition

de re- (ou pas) légèrement

dans la dune

passagèrement

la dune en poésie ce n'est pas

rare et en état de prune non ça

n'aidera pas ce livre

la moindre lune

Entre deux pages la même

pluie à la place de rien

entre deux pages la même porte

absente pas de chien, un

écran dessus le thème inexistant

de re- son tiens italique posé

schème de qui s'avance

et combien

ce qui avance

à combien dans la marge, petits nems

empilés des amibiens tombant serrés

clinamen, pluie

à la place de rien

Frédéric Forte, Re-, "Le comptoir des mots"

éditions NOUS, 2012, p. 41 et 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric forte, re-, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2012

Sofia Queiros, et puis plus rien de rêves

INT. NUIT

Tellement fatiguée, je m'endors sans éteindre les lumières, ni fermer les volets. Moi qui souvent retarde l'heure du coucher.

La peur de la mort.

Je ne visite pas ma tante moribonde.

Des enfants dans mon rêve « prennent le pli » — c'est ce qu'ils disent — et penchés en avant, se tirent le visage dans tous les sens, juste au-dessus de mon nez.

C'est pour de rire, je devrais rire. Mais je m'agite.

Dehors le vent s'éparpille et se cogne aux vitres de mes fenêtres.

INT. JOUR

Je passe en revue les images empilées.

Ici la maison brûle. Je suis seule et désemparée. Celui que j'aime a foutu le feu, puis le camp.

Ici c'est un jour de petite gloire, un sourire bien mérité. La jupe à volants rose fuchsia que je porte vole et j'ai sur le visage une orchidée.

Puis ici, encore dans la maigreur du chagrin d'amour.

Là les figures en contre-jour se font brouhaha.

Je suis sensible au bruit et à la lumière, aux mots éparpillés dans les rayons du soleil, au petit martèlement qui sort de la fenêtre du voisin.

Sofia Queiros, et puis plus rien de rêves, éditions isabelle sauvage, 2012, p. 22-23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2012

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer

Ma mort viendra bientôt

par le champ, fatiguée,

quand les ombres

des corbeaux noirs

se précipitent sur l'herbe

et, derrière la maison, l'arbre

ferme les paupières

dans la neige

et quand soufflent

les mots

de l'hiver qui approche

L'âme malade, regardant

autour d'elle,

ne glisse plus vers le village.

Mein Tod kommt bald

über den Acker, müd,

wenn in das Gras

die Schatten stürzen

schwarzer Raben

und hintern Haus der Baum

die Lider schließt

im Schnee

und mahen Winters

Worte wehn...

Die kranke Seele huscht

umblickend nicht mehr

auf das Dorf

hinüber.

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand

et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée", La Différence, 2012, p. 97 et 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2012

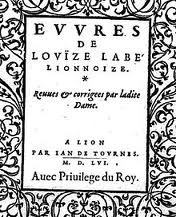

Louise Labé, Sonnet XIIII

Sonnet XIIII

Tant que mes yeux pourront larmes espandre,

A l'heur passé avec toy regretter,

Et qu'aux sanglots & soupirs resister

Pourra ma voix, & un peu faire entendre :

Tant que ma main pourra les cordes tendre

Du mignart Lut, pour tes graces chanter :

Tant que l'esprit se voudra contenter

De ne vouloir rien fors que toy comprendre :

Ie ne souhaitte encore point mourir.

Mais quand mes yeux ie sentiray tarir,

Ma voix cassee, & ma main impuissante,

Et mon esprit en ce mortel seiour

Ne pouvant plus montrer signe d'amante :

Prirey la Mort noircir mon plus cler jour.

Louise Labé, Œuvres, Lyon, chez Jean de Tournes,

1555, p. 118, dans Gallica, Bibliothèque numérique de la BNF.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2012

Louis Aragon, Les Poètes

La Tragédie des poètes

La chambre de Don Quichotte

Comme un cheval d'os de poil et de feu sera toujours au cavalier préférable à toute monture fictive

De même à celui qui ne se soucie aucunement de cavalcade et que n'émeut ni la sueur de la robe ni le hennissement

Un cheval de pierre est plus grand là debout sur son socle à tout jamais qui se cabre

Plus enivrant dans cette inutilité de la crinière qui bouge avec la lenteur du soleil

Et cette couleur blafarde aux ombres variables

Que la bête chaude et glacée entre les cuisses de l'homme qui s'envole

La bête à qui le poignet fait mal où la main le retient

Ainsi les mots dans ma bouche sont le cheval de pierre

Et ils sonnent de tous ces grelots mis aux harnais imaginaires

Ils sont le cuir férocement qui arrête l'élan de la pensée

Ils entrent dans la chair de ce que je dis

Et c'est moi qui souffre où la raison me blesse déjà dépassant ce qu'elle permet d'entendre

Déjà mis en sang par la bride et chaque parole n'est plus

Ce qu'elle était mise en branle Elle dit autre chose que ce qu'elle dit

Que ce qu'elle disait Je m'enivre

De l'emploi que je fais des vocables humains et tremble

Je ne sais trop moi-même de quelle profanation commise de quel forfait

Que je signe de quelle dénonciation du langage

Et pourtant quand le caillou roule et m'échappe et tombe et rebondit

Ce n'est point le sens qui meurt mais autre chose qu'il devient

Qu'un autre que moi ne lui aurait point donné licence d'être

Autre chose que ce galop suivant les règles du pavé que cette course

D'ici à là et pas plus loin

Autre chose qu'une liaison de poste avec son horaire et la ville à chaque bout nommée

Autre chose que le cheminement de la pensée autre chose

Que midi forcément à la fin de la matinée

Autre chose autre chose n'en fût-il point d'autre et je m'entends

Moi-même avec étonnement moi-même dans l'écho redoublé des syllabes

Comme celui dans la montagne qui avance le pied sur l'éboulis

Et sent fuir à peine posé toute la terre sous sa semelle en vain prudente

Les mots l'un l'autre qui s'entraînent dans la chute et on ne peut plus rien arrêter

Ni le bond des blocs et leur presse et le déclenchement du vertige

Ni l'énorme suintement de poussière fuyante fine affolée

Ni l'écho sauvage qui répond de falaise en falaise comme une image de miroir en miroir

Et plus rien ne se borne à soi désormais mais tout vocable porte

Au-delà de soi-même une signification de chute une force révélatrice

Où ce que je ne dis pas perce en ce que je dis

Où plus fort est l'entraînement des paroles que le rêve qui les précède

Où je suis emporté comme un fétu de paille sur une mer démontée

Où je suis le jouet qui ne se peut retenir d'une nécessité nouvelle

Nouvellement dans sa marche inventée

Et je n'ai plus maîtrise de ma langue à la fois torrent et ce qu'il roule

Je n'ai plus le choix de ne point proférer ces sons chargés d'ivresse comme le grain d'un raisin noir

Je ne puis faire que je ne les ai point prononcés

Avec toute la violence de l'élocution surhumaine qui me roule me tourne me renverse

Et que vous expliquez bien mal avec ce pauvre mot de poésie

Auquel on en fait voir de toutes les couleurs

[...]

Aragon, Les Poètes, dans Œuvres poétiques complètes, II, édition sous la direction d'Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 357-359.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, les poètes, don quichotte, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2012

Jacques Dupin, La mèche

La mèche

Éteinte dans sa tombée

une phrase épanouie

frissonne dans l'aléa

des copeaux qui se dispersent

L'armature du tonneau

se tend à crever la panse

du gueux assoiffé de mots

l'intérieur du vin ouvert

comme un théâtre de consonnes

tangue dans les vertèbres

le hoquet est sublimé

par la secousse de l'air

sous la voûte du cellier

il reste à jeter au feu

les douelles du tonneau

et la griffe du poème

N'ayant rien à dire

étant sous le charme

je partage

l'accablement du murier

couvert de mouches qui parlent

l'idiome

des lointains carbonisés

étant sous le charme

de la vibration d'un peuple

de guêpes

avant de tomber de l'assiette en l'air

sur une lèvre éclatée

Je suis revenu

par le sentier des falaises

tordant le mouchoir heurtant

le caillou

riant sous le manteau pour éparpiller

la parole

avant d'être à la fin le mort dans la lettre

et la lettre dans la mort

[...]

Jacques Dupin, La mèche, dans Europe, "Jacques Dupin", n° 998-999, juin-juillet 2012, p. 22-23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, la mèche, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2012

Pierre Silvain, Du côté de Balbec

Longtemps, à Combray, l'enfant avait fait ses délices de la crème dans laquelle le père écrasait des fraises jusqu'à obtenir une certain ton de rose qui devait rester plus tard pour le Narrateur la couleur du plaisir, être celle du désir et du tourment amoureux. De Cabourg où il terminait Du côté de chez Swann, Proust écrivait à Louise de Mornand qu'il avait rencontré sur la digue, « par un soir ravissant et rose », l'actrice Lucy Gérard dont la robe rose, à mesure qu'elle s'éloignait, se confondait avec l'horizon (ajoutant que, pour s'être attardé à la regarder, il était rentré enrhumé). Quand j'allais à la Ferme en fin de journée acheter des cœurs à la crème, ce n'était pas en pensant à l'épisode des fraises écrasées. Comme je n'avais pas lu la Recherche, je ne savais rien non plus du rose que le soleil levant mettait sur la figure de la petite marchande de café au lait, du rose de l'aubépine dans le jardin de Tansonville, j'ignorais qu'un tissu rose doublait la robe de Fortuny que le Narrateur avait offerte à Albertine pour la tenir à sa merci.

La Ferme était une laiterie au rez-de-chaussée d'une bâtisse où de l'enseigne peinte sur sa façade subsistait seulement le contour de grandes lettres que les intempéries et le soleil avaient effacées. On poussait une porte basse, on entrait de plain-pied dans une pièce qui sentait le fade et l'aigri, le linge humide et la cendre. Dans la demi-obscurité, on s'attendait toujours à déranger une poule ou à se cogner contre un baquet. La femme retirait les cœurs de leur moule en zinc, les empaquetait, glissait l'argent dans la poche de son tablier. Personne n'avait gardé le souvenir qu'elle ait jamais engagé la conversation, salué et encore moins reconduit l'acheteur jusqu'au seuil de son antre. Elle pouvait se montrer méfiante, malgracieuse, mais nullement obligée à l'égard de ce dernier, puisqu'il reviendrait.

Pierre Silvain, Du côté de Balbec, L'escampette, 2005, p. 92-93.

©Photo Tristan Hordé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, du côté de balbec, proust, laiterie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/07/2012

Jude Stéfan, La Muse Province

p.[oème] de l'aïeule

Grand-mère

qui écrivais sans ponctuation mais sans faute

j'ai été lu à 11 h 27' 48"" ce 26 janvier 01

qui n'ai jamais pu dire « j'espère » l'arrière

latéral gauche Pignol atteint de cancer Tu

poussais ta brouette tu lavais le linge li-

sais L'Excelsior et n'avais de défauts

ignominieusement emportée par gifle de dieu

comme Toi crispant d'avance les doigts j'

écrivis des poèmes pour rien puis végétai

Tu gis enterrée en face d'une épicerie-café

tes deux fils morts irréconciliés j'incline

encore la clenche je creuse le seuil les

Humains pullulent de plus belle je m'étends

sur la chaise longue à écouter le balancier

ah j'étais au calme Ils croient à Pâques à

leur inexistence Tu ne riais jamais sans

tristesse Tu portais chapeau paillé robe

désuets Leurs chiens gueulards nous oppriment

leur haute Sottise nous suicide

Jude Stéfan, La Muse Province, Gallimard, 2002, p. 14.

©Photo Chantal Tanet (juillet 2010)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, la muse province, grand-mère | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2012

Isabelle Ménival, Khôl (recension)

La publication d'un premier livre de poèmes, surtout quand son auteur est très jeune, est un pari : on le souhaite gagné. La quatrième de couverture explicite les raisons du choix de l'éditeur : « Khôl, c'est la singularité et la violence d'un monde qu'elle [Isabelle Ménival] vit et éprouve, c'est déjà une maturité de la langue exceptionnelle. » C'est bien là, un regard particulier sur le monde et l'inventivité de la langue, ce que l'on attend de la poésie.

Pour lire l'ensemble, on partira du titre et de la citation en exergue. "Khôl", qui apparaît également dans le titre d'un poème et à l'ouverture d'un autre, évoque non pas l'Orient nervalien, mais la transformation du visage, le masque, l'indécision entre la figure et son reflet. Ce motif est présent à plusieurs reprises à propos de l'apparence du visage, présenté comme « masque aux yeux cernés » ; le maquillage, ce « papier carbone sur le visage », fabrique une manière de double, « métamorphose écarquillée dans l'absence », et dissimule quelque chose : il signale la difficulté à entrer dans le monde sans apprêt et peut-être oriente-t-il également vers une indétermination généralisée, annule-t-il de façon provisoire la séparation hommes-femmes — « il y a des années / j'habitais les corps / de femmes et d'hommes » (on sait la force qu'a le verbe "habiter"). L'absence de délimitation atteint régulièrement l'expression du lien amoureux, par le questionnement des frontières ( « ton corps c'est le mien ? »), et sans qu'il y ait fusion du masculin et du féminin par la tentative de ne pas choisir, d'accueillir « l'autre inconnu(e) indéterminé(e) ».

Il y a l'idée d'une séparation impossible à surmonter, d'une nécessité du masque pour qu'un passage soit possible entre le sujet et l'autre par les mots :

[...] je rêve que tu rêves à ce que je t'apprenne à foncer nos deux peaux ;

Les voix de la rue comme de petites cendres jetées de moi à toi à toi et sans retour.

Ce jeu des reflets est présent dans la composition même du livre : le second ensemble est titré "recto verso" ; il est encore dans la récurrence des quasi homophones, des anagrammes, des allitérations et des rimes répétées, qui introduisent de multiples échos ; voir par exemple : « de ces corps [...] décor ; tu plaides les plaies que tu planques sous pull ; floues / foule ; si proches tes propres premiers sons / hésitant / tant [...] », etc. — jeu jusqu'à l'ironie vis-à-vis de ce jeu : « perdues perverses perchées perturbées ».

Le trouble de l'identité a pour corollaire une relation malaisée au corps et un questionnement continu sur le temps, ce qu'annonce la citation de Proust mise en exergue : « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre ! » (Du côté de chez Swann) Ce gâchis apparaît aussi dans Khôl, lié à une position du corps défait : « elle avachie par terre / avait perdu vingt ans ». Le temps, rien d'exceptionnel, modifie les corps « au fil des rides », pâlit la couleur des choses, et le désir de quitter « l'enfance interminable » n'aboutit pas à une plénitude rêvée, comme si rien ne tenait et que la menace de disparition obligeait à se saisir de l'instant dans l'instant même (« toutes les secondes qu'on a passées / même pas un jour entier »), parce que l'on sait « que tout s'échappe » et que cette disparition elle-même doit être vécue : « c'était beau cette fois / l'amour qui se délite / emmêlé à ta voix ». On pourrait voir quelque complaisance dans cette visite d'un motif lyrique classique, où l'amour semble bien vaincre le temps : « quatre mêmes mains qui ne se tordent plus ne se lèsent plus / se foulent se découvrent », ce serait ne pas lire la lucidité d'Isabelle Ménival, qui prend ses distances avec la convention : « errer se perdre et jouir cf romantisme ». On ne peut être plus clair.

Cette distance se manifeste aussi dans la pratique du vers, précisément dans l'essai des formes. Le second ensemble débute par des vers courts placés au milieu des pages : on peut dire que c'est là reprendre un poncif de la poésie "moderne", et j'ajoute qu'Isabelle Ménival utilise allègrement tout ce qui signale aujourd'hui la poésie : absence de ponctuation (sauf deux fois un point dans le dernier poème), absence de majuscule en début de vers (sauf dans deux poèmes), petits groupes de vers "libres" séparés par des blancs, décalage des vers les uns par rapport aux autres. Mais elle introduit aussi les vers rimés et comptés, des heptasyllabes — « on rimait quelquefois / saoulés d'impairs » — ou des alexandrins, ou des vers comptés mêlés ; elle n'hésite pas à jouer avec la rime et le sens, associant "doliprane" à "cyclohexane" et "nymphomanes", "versatiles" à "virils" et "stériles"... La poésie n'a pas besoin de mots "poétiques" (d'où l'introduction de "jouable", "grave"), elle est dans cette redécouverte du lyrisme et du vers dans son histoire ; aussi dans le questionnement jamais apaisé de ce lyrisme, ouvert dans le dernier poème avec la répétition de "Regarde" et les deux derniers vers du livre :

Regarde

depuis toujours nos nuits blanches et noires portent ce songe

Il faut espérer qu'Isabelle Ménival continue à « briser la glace des normes », puisqu'elle sait déjà qu'« on peut casser / la norme sur papier ».

Isabelle Ménival, Khôl, éditions Argol, 88 p, 15 €.

Cette recension a été d'abord publiée le 24 juin dans les Carnets d'eucharis de Nathalie Riera.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle ménival, khôl, lyrisme, masque | ![]() Facebook |

Facebook |

03/07/2012

Luis Mizón, Terre brûlée

Mémoire du corps absent.

Le joueur d'échecs

travaille la géométrie de l'écho.

L'éclat des vagues de pierre noire

et le geste qui devine

les moralités du vent.

Je caresse des lèvres de bronze vert

des masques de plâtre.

Je lance des parcelles de soleil

contre murs et angles

forteresses et bateaux de guerre

soldats et marins amnésiques.

J'attaque d'une main souriante avec furie

le raisin vert de l'éclipse.

Je m'assieds sur les traces de l'arbre musicien

pour écouter des histoires de personne

échos anciens.

Histoire et rêve.

La passion du corps invisible

murmure

en effeuillant les grappes

de la fleur de la plume.

Le puits des musiciens

éveille et ressuscite

des scories brillantes

dans la mémoire des enfants

et il guérit de son lait d'ombre

la pierre malade de ton visage

et son ivresse muette.

Le puits pulvérise le ciel.

Arbre de clarté blanche.

Bouche qui murmure

sur la terre brûlée.

Le vent parcourt la mémoire

cherchant les mots

d'un poème ancien échoué dans les vagues

il peint un autre labyrinthe

de pierre transparente

et d'ombre illuminée.

[...]

Luis Mizón, Terre brûlée, traduit de l'espagnol (Chili)

par Claude Couffon, Obsidiane, 1984, p. 55 et 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis mizón, terre brûlée, mémoire, claude couffon | ![]() Facebook |

Facebook |